北宋皇位繼承的地理術數“觀察”與“預言”❋

2017-01-19潘晟

潘 晟

北宋皇位繼承的地理術數“觀察”與“預言”❋

潘 晟

本文在文獻梳理的基礎上結合實地調查,認爲北宋山陵選址的術數方法並非單純的五音姓利之術,還包括了地形選擇等方法。而由此引起的山陵疑案,則是宋初皇位繼承中“燭影斧聲”的注腳,它表明太祖、太宗兩系的競爭一直是北宋皇位繼承中湧動的暗流。同時,北宋山陵的空間佈局,以宣祖、太祖的永安陵、永昌陵爲一組,太宗永熙陵以後諸陵爲一組。無論從術數還是皇權的角度看,太宗永熙陵纔是中心。此外,地理術數既是解決北宋皇帝後嗣不足煩惱的神秘力量,也是借此掩蓋皇室醜聞的最佳藉口。它既用來解決國家禮儀問題,同時也是皇位繼承與朝政鬥爭的重要資源,權術與法術融爲一體。

關鍵詞: 山陵選址 皇位繼承 地理術數 北宋

關於北宋山陵,已經有較深入的分析討論,*參見郭湖生等《河南鞏縣宋陵調查》,《考古》1964年第11期,頁564—579;馮繼仁《論陰陽堪輿對北宋皇陵的全面影響》,《文物》1994年第8期,頁55— 68;河南省文物考古研究所編《北宋皇陵》,鄭州,中州古籍出版社,1997年;劉毅《宋代皇陵制度研究》,《故宮博物院院刊》1999年第1期,頁67—82;秦大樹《宋元明考古》,北京,文物出版社,2004年,頁123—135;秦大樹《宋代喪葬習俗的變革及其體現的社會意義》,《唐研究》第11卷,北京大學出版社,2005年,頁313—336;沈睿文《唐陵的佈局: 空間與秩序》,北京大學出版社,2009年,頁120—127。但很少將它與皇權繼承聯繫起來,以及由此而引起的歷史書寫與歷史真實問題展開討論。由於地理術在宋代已經極爲流行,通過墓地祖蔭後代的思想和習俗在當時已經廣泛而深入人心,北宋前期官修《地理新書》的舉措就是典型。因此將北宋山陵與皇權繼承聯繫考察,不僅能夠加深對當時術數知識與習俗信仰的認知,還能推進對於北宋皇權繼承過程的認識。而與此事件相關的文獻記載,則爲從不同層面理解歷史書寫與歷史真實以及兩者關係,提供了較好的個案。

一 北宋山陵擇地的術數問題及其背後的皇位宗系競爭

對於太祖與太宗之間的皇位繼承問題,由於有“燭影斧聲”的記載,引起學者的高度關注,*如吴天墀《燭影斧聲傳疑(附表)》,《史學季刊》1941年第1卷第2期;張蔭麟《宋太宗繼統考實》,《文史雜誌》1941年第1卷第8期;劉洪濤《從趙宋宗室的家族病釋“燭影斧聲”之謎》,《南開學報》1989年第6期;劉子健《宋太宗與宋初兩次篡位》,《中國史研究》1990年第1期,等。詳細目錄可參見陳振、李天石,以及方建新的宋史研究論著目錄。另見賈志揚《天潢貴胄: 宋代宗室史》,趙冬梅譯,南京,江蘇人民出版社,2005年,頁24—25;顧宏義《宋初政治研究——以皇位授受爲中心》,上海,華東師範大學出版社,2010年,頁193—342。但是很少有研究明確地從太祖、太宗兩系皇位競爭的角度來加以觀察。造成此種情形的客觀因素之一是,此事在當時的歷史書寫中幾乎没有多少痕迹,少數幾則評論也未能提供可靠的依據。然而在有關北宋初年宣祖、太祖山陵選址的歷史書寫中,卻提供了有迹可循的線索,即太祖、太宗兩系皇位競爭是一條影響北宋朝政的極爲隱晦而重要的線索。

(一) 宣祖山陵遷葬與太祖自擇葬地故事

宣祖安陵葬地故事。趙匡胤的父親趙弘殷,周世宗顯德三年(956)卒,葬於開封東南近郊。*趙弘殷初葬地,《長編》僅記作“京城東南隅”,北京,中華書局,2004年,頁113;《宋會要輯稿》禮三九之一八作“東京開封縣之近郊”、帝系一之二作“開封縣今奉先資福禪院即其地”,上海古籍出版社點校本,2014年,頁1616下,1下;邵伯溫《邵氏聞見錄》作“國門之南奉先寺”,北京,中華書局,1983年,頁5— 6。至宋太祖建隆元年(960)九月丙午,追封尊號“武昭皇帝,廟號宣祖”。其葬地稱安陵,或在此時。至建隆二年六月甲午,皇太后崩於滋德殿,冬十月丙午葬於安陵。*趙弘殷等相關記載,參見《宋史》卷一《太祖紀一》,北京,中華書局,1977年,頁1—2,7,9,10。乾德元年(963),宋太祖命改卜安陵。《續資治通鑑長編》(下簡稱《長編》)卷四乾德元年閏十二月云:

周世宗始征淮南之歲,宣祖崩,葬於安陵。安陵在京城東南隅。辛未,命司天監浚儀趙修己、内客省王仁瞻等改卜於西京鞏縣西南四十里登封鄉南訾村。*《長編》卷四乾德元年閏十二月辛未,頁113。

據此,安陵的位置是經過司天監的專門伎術官勘察後確定的。這可以在以宋太祖名義撰述的哀册文中得到進一步的佐證:

維乾德二年,歲次甲子,三月丁丑朔,二十六日,啓宣祖昭武皇帝舊陵於東京開封縣之近郊。粵四月乙卯,遷座於西京鞏縣南原新卜安陵,禮也。開建建昌,因山卜吉,……洛川南原兮山有嵩,山川王氣兮洛陽東。宮闕崔嵬兮形勝通,土圭測景兮天之中。惟帝運之興隆兮,盛大德而昭融。閟玄宮而永安兮,與覆載而無窮。嗚呼哀哉!*《宋會要輯稿》禮三九之一八,頁1616下—1617上。

上述哀册文的描述以程式化的語言概括了改卜的技術與陵墓的地形特徵,而爲孝惠皇后遷祔安陵所寫哀册文則直接寫明陵墓位置由術士選定:

維乾德二年三月二十六日,啓孝惠皇后之陵,以四月丁未朔九日,遷座陪葬於鞏縣之南,改卜安陵,禮也。帝宅區中,孝治天下。符靈龜之吉兆,命青烏之相者,改卜園陵,茂植松檟。……惟孝通於神明,寘懷罔極;以禮奉於祖考,必本於初。改卜玄宮於鞏洛,……維嵩之北,清洛之南,前峻嶺兮虎廌其地,左長流兮龍偃其潭。*《宋會要輯稿》禮三一之一三、一四,頁1428上,下。

綜合起來,陵墓位置由司天監“青烏之相者”確定,其方法包括相山水形勢以得王氣,“土圭測景”以“宅”天下之中,並龜卜以問吉。同時還明確指出,“孝治天下”,確定“禮”的基調。其改卜遷奉的時間,符合今本《地理新書》趙姓角音天覆地載大吉之說,*參見《重校正地理新書》卷一〇《五姓用天覆地載年月葬者大吉》,《續修四庫全書》,1054册,上海古籍出版社,2002年,頁72下。至於陵墓位置,相關研究大多認同其地理格局符合今本《地理新書》五音利向的記載(相關的研究可參考前注所引馮繼仁、郭湖生、劉毅、秦大樹、沈睿文的文章)。這主要是從確定陵墓位置之後與周邊山川的關係,以及墓穴朝向安排而言,若從該地點如何選定的角度講,則從五音利向並不能獲得完全的解釋。因爲安陵是從開封東南方向,遷徙到了西南向更遠的鞏縣,這種方位的改變在五音姓利上是存在衝突的,顯示當時選擇陵墓位置的術數方法並不單純。又“維嵩之北,清洛之南,前峻嶺兮虎廌其地,左長流兮龍偃其潭”明顯帶有世俗所謂左青龍、右白虎、南朱雀、北玄武的四神形法格局。因此結合上述記載以及今人的研究,就術數本身而言,我們推測其方法爲通過山川形勢確定總體位置,占卜以問吉凶,然後土圭測影等工程技術方法確定玄宮所在,五音之術定朝向,昭穆禮法(孝)定陵園内部墓穴安排;五音在其中的重要性尚未得到强調。

之所以推測五音術在其中並不占據主導地位,除了上引文獻記載中没有明確指出采用五音之術以外,還在於當時並没有確定的術數標準: 首先,無論《乾坤寶典》還是《地理新書》,都是在此之後編定的。其次,即使到了景德二年(1005)《乾坤寶典》編定之後的乾興元年(1022),王曾等上言討論真宗陵墓制度的時候,比較了由吾《葬經》與一行《葬經》皇堂深度的方法之後,請求用一行的方法,*《宋會要輯稿》禮二九之二四,頁1331下。換句話說,之前在該問題上並非采用僧一行的地理術。或許太祖自擇葬地的故事更能說明當時所用葬術並非專一。

太祖自擇葬地故事。《長編》記載,宋太祖開寶九年(976)三月庚辰:

上謁安陵,奠獻號慟,左右皆泣。既而登闕臺,西北嚮發鳴鏑,指其所曰:“我後當葬此。”賜河南府民今年田租之半,復奉陵戶一年。*《長編》卷一七開寶九年三月庚辰,頁367。魏了翁亦記載了太祖鳴鏑擇葬的故事,並以此指出祖宗山陵“蓋非有某山某水之說”,以爲陰陽風水說之批評。見魏了翁《重校鶴山先生大全文集》卷九二《贈資中王彥正風水說》,《宋集珍本叢刊》(77),北京,線裝書局,2004年,頁593。

《宋史》所載此事,略有出入,云太祖於開寶九年三月己卯:

次鞏縣,拜安陵,號慟隕絶者久之。庚辰,賜河南府民今年田租之半,奉陵戶復一年。*《宋史》卷三《太祖紀三》,頁46— 47。

相比於《長編》,《宋史》的記載在時間上略有差異,但最重要的出入在於《宋史》省略了太祖鳴鏑擇葬的故事,這是值得注意的地方。《宋史》不載此事的緣故有以下幾種可能: 一是無此一說;或者,雖有此事,因瑣碎而不入國史;其三是有此事,然有需回護之處,故避而不書。由於《長編》注明其史料來源乃《實錄》與正史,在没有其他史料證否的情況下,很難否定確有其事。不過從宋陵遺址看,太祖永昌陵雖然在永安陵西北方,但是陵域之間的直線距離至少在四百米以上,顯然超出了單臂弓箭的射程,故而《長編》的記載多少有附會的成分。因此,《長編》特別表出太祖鳴鏑擇葬與《宋史》省略其事,這兩種歷史書寫的方式,可能都包含了歷史敍述的曲筆成分,也許與宋初太祖太宗之間的皇位繼承故事有關。

由此推測,太祖鳴鏑擇葬的故事,或許從一個側面反映出其陵墓在整個北宋陵域中並非位於中心的地位。這也可從各陵之間的空間關係得到佐證。因爲站在各個陵區感知相互之間的關係時,可以明顯地感到永安陵、永昌陵在整個陵區中顯得較爲局促,而太宗的永熙陵則舒暢、曠達,諸陵向其羣聚,在整個陵區中其空間位置的核心地位較爲突出。*潘晟、魯鑫《鞏義宋陵考察散記》,《中國人文田野》(第五輯),成都,巴蜀書社,2012年,頁163—171。

雖然目前的研究都認同北宋諸陵采用的是五音姓利術,在空間佈局上是昭穆葬,但是對於各陵之間具體的昭穆關係,認識並不一致。*沈睿文《唐陵的佈局: 空間與秩序》,頁120—127。考慮到宋初權力更迭的實際情況,以及當時五音與地形的關係,地理風水術傳播中的多元與宋初擇陵術數的多源性,或許對宋陵空間關係的認識,應突破上述兩條原則的制約。

首先從術數的角度講,至少應有所區分。北宋初期安陵與太祖昌陵其方法就並非單一的五音姓利術,而包含了其他成分;另外即使五音姓利術也存在所宗家法的不同,比如由吾《葬經》與一行《葬經》等,即使到仁宗嘉祐元年(1056)《地理新書》編定以後,在具體葬法上仍有不同的選擇;此外尤其值得注意的是,五音術並不排斥地形法,這在以往的討論中没有給予足夠的重視。

其次,從北宋皇位繼承的角度看,諸陵可分成兩大組,安陵、昌陵一組,太宗以後諸陵一組。討論太祖昌陵與太宗以後諸陵關係應充分考慮兩者之間權力獲得與傳遞中的微妙性,尤其不得不考慮“燭影斧聲”的傳言。附帶指出,將趙弘殷的安陵作爲整個陵域的祖陵加以討論並不妥當,因爲安陵在封建禮制中屬於追贈,這一事實本身,決定了它不能也不會被當做祖陵安排。由於太祖昌陵的實施乃由太宗決定,從皇權的角度講,太宗在禮制和術數上都會消除其影響,這也就是我們今天遍訪各個陵區後明顯感到太宗永熙陵在空間上占據了核心位置的緣故。權力尤其是事涉皇位繼承,纔是鬥爭的核心,其他都須讓位。

因此,北宋諸陵的空間關係,或正可爲宋初皇位傳遞中“燭影斧聲”的傳言作注腳。而有關太宗朝正史對太祖山陵的記錄“空白”,與此後零星文獻的質疑以及野史筆記對太祖山陵的傳奇敍述形成對比。

(二) 太祖山陵與宋代皇位繼承競爭的隱喻

對於宋太宗趙匡義繼承皇位,宋代大史學家司馬光就有質疑,*司馬光《涑水記聞》,北京,中華書局,1989年,頁18—19。另一史學大家李燾綜合了國史、吴僧文瑩《湘山野錄》、司馬光等人記載,亦持疑義,*《長編》卷一七開寶九年冬十月,頁377—381。“燭影斧聲”的疑問,至今仍然是史家和坊間的話題。而宋人關於太祖山陵擇地與皇位繼承的故事,可以看做“燭影斧聲”的另一個版本。王明清《揮麈錄·後錄餘話》卷一云:

永昌陵卜吉,命司天監苗昌裔往相地西洛。既覆土,昌裔引董役内侍王繼恩登山顛,周覽形勢,謂繼恩云:“太祖之後,當再有天下。”繼恩默識之。太宗大漸,繼恩乃與參知政事李昌齡、樞密趙鎔、知制誥胡旦、布衣潘閬謀立太祖之孫惟吉。適泄其機,呂正惠時爲上宰,鎖繼恩而迎真宗於南衙,即帝位。繼恩等尋悉誅竄。前人已嘗記之。熙寧中,昌齡之孫逢登進士第,以能賦擅名一時,吴伯固編《三元衡鑑》“祭九河合爲一”者是也。逢素聞其家語,與方士李士寧、醫官劉育熒惑宗室世居,共謀不軌,旋皆敗死。詳見國史。靖康末,趙子崧守陳州。子崧先在邸中剽竊此說,至是適天下大亂,二聖北狩,及門人傅亮等歃血爲盟,以倖非常。傳檄有云:“藝祖造邦,千齡而符景運;皇天祐宋,六葉而生眇躬。”繼知高宗已濟大河,惶懼歸命,遣其妻弟陳良翰奉表勸進。高宗羅致元帥幕。中興後,亟欲大用。會與大將辛道宗爭功,道宗得其文繳進之,詔置獄京口,究治得情。高宗震怒,然不欲暴其事,以它罪竄子崧於嶺外。此與夏賀良赤精子之言、劉歆易名以應符讖,何以異哉。豈知接千歲之統,帝王自有真邪。*王明清《揮麈錄·後錄餘話》卷一,中華書局上海編輯所,1961年,頁266。

俞德鄰《佩韋齋文集》卷一九《輯聞》所載大體相近,惟語帶批評,而於孝宗入繼一段更爲詳細,云:

紹興元年十一月駐驛於越,上虞縣丞婁寅亮(永嘉人)上疏,其略曰:“太祖舍子而立弟,天下之大公也。周王薨,章聖取宗室子育之宮中,天下之大慮也。仁宗感悟其說,制詔英祖入繼大統。文子文孫,宜君宜王,遭罹變故,不斷如帶,今有天下者獨陛下一人而已。曾者椒宸未繁,前星下耀,孤立無助,有識寒心,天共或者渙,惟陛下追念祖宗公心,長慮之所及者乎?崇寧以來,誕臣進說,推濮王子孫以爲近屬,餘皆謂之同姓,致使昌陵之後寂寥無聞,奔迸藍縷,僅同民庶。臣恐祀豐於死,仰違天鑑,藝祖在上,莫肯顧歆。欲望陛下於子行中遴選太祖諸孫有賢德者,視秩親王,使牧九州,以待皇嗣之生;廣選宣祖太宗之裔材武可稱之人,升爲南班,以備環列。庶幾上慰在天之靈,下繫人心之望。”高宗覽之大窹,遂詔大宗正安定郡王令畤訪求宗室伯字號七歲以下者十人,入宮備選。於是阜陵實在選中。自後光、寧、理、度皆太祖之後,昌裔之說始驗。然一語不謹,既誤繼恩,又誤昌齡輩,又誤其孫逢,又誤子崧諸人,貽禍百五十餘年。雖輕淺之徒,妄生僥倖,亦皆昌裔之罪也。是故青烏之術,聖賢不道焉。*俞德鄰《佩韋齋文集》卷一九《輯聞》,《宋集珍本叢刊》(90),頁390—391。

王明清爲南宋中期的學者,俞德鄰則是宋末元初的學者,上述故事後出,且意在諷喻,王明清的敍述旨在聽天命,而俞德鄰則意在批判。兩人敍史事多可考辨者,如王繼恩、李昌齡等謀立太祖後裔趙惟吉;*《長編》卷四一至道三年五月甲戌,頁865—867。《宋史》卷二八七《李昌齡傳》、卷四三二《胡旦傳》等均無謀立太祖孫趙惟吉事記載。《宋史》卷二四四《宗室傳一·燕王德昭》未記其次子惟吉謀逆事。李昌齡之孫李逢“謀反”而牽涉太祖後裔趙世居,靖康末太祖六世孫趙子崧抗金起兵欲謀天下,孝宗入繼大統等,*賈志揚《天潢貴胄: 宋代宗室史》,李逢事件,頁86— 92;趙子崧事件,頁126;孝宗入繼故事,頁175—177。當時國史及諸史家多有記載。由於事涉宮廷,故相關記載語焉不詳,很少直接涉及皇位爭奪這一敏感問題。

不過與“燭影斧聲”在國史中空白不同,《宋史》卷二四七《趙子崧傳》對山陵擇地與太祖後裔再繼大統的故事有明確的記載:

初,昌陵復土,司天監苗昌裔謂人曰:“太祖後當再有天下。”子崧習聞其說,靖康末起兵,檄文頗涉不遜。子崧與御營統制辛道宗有隙,道宗求得其文,上之。詔御史往案其獄,情得,帝震怒,不欲暴其罪,坐以前擅棄城,降單州團練副使,謫居南雄州。紹興二年赦,復集英殿修撰,而子崧已卒於貶所。*《宋史》卷二四七《趙子崧傳》,頁8745。

綜上,雖然缺乏苗昌裔相關史事的詳細文獻,但是可以推測確有其事。就苗昌裔爲太祖擇陵及由此而引起的一系列後續事件,大體上以下幾點值得注意:

首先,《宋史·趙子崧傳》對於太祖陵墓選址的追述。推測元人修纂該列傳所依據的宋代國史資料,其撰寫時間應在孝宗繼承皇位之後,在高宗當政時期恐尚不會也不敢如此敍事。這種歷史書寫方式極爲特別,該術數預言,在北宋的記載中毫無迹象可尋,至南宋則不僅出現於學者文士之筆端,且見於王朝之國史。

其次,依據這一記載,則太祖永昌陵位置乃司天監勘察確定,並非如《長編》所載鳴鏑擇地。即使有該故事,太宗也並非按太祖身前之意爲之。若此,則北宋朝有關宋初宮廷的歷史寫與不寫,作爲歷史敍述方式值得玩味。

再次,苗昌裔“太祖後當再有天下”言論當爲太祖一支所習知,否則不會在北宋連續出現太祖之後因涉競爭皇位而招致禍端。另外,依據前引賈志揚對宋代宗室的研究,尤其是對權力運作中對宗室的制度性防範與削弱,以及太宗對太祖後裔的手段等的研究,或可反證太宗及其支系亦知有此預言。此外,在太祖開寶九年(976)十月癸丑崩於萬歲殿,到第二年(太平興國二年,977)四月乙卯葬永昌陵之間,*《宋史》卷三《太祖紀三》,頁48。太宗即於開寶九年十一月“令諸州大索明知天文術數者傳送闕下,敢藏匿者棄市,募告者賞錢三十萬”。*《長編》卷一七開寶九年十一月,頁385。選擇這個時間點發佈如此嚴厲的禁令,顯然帶有鉗制術士借機預言以惑輿論的政治目的,也反證當時確實存在涉及皇位繼承的術士傳言。

復次,從術數的角度而言,苗昌裔的依據似非五音術。這再次說明北宋前期宮廷所用地理術具有多元性。故而真宗甫即位就下詔編纂《乾坤寶典》,直至仁宗時期完成《地理新書》的纂修,作爲選擇居所與宅兆的標準頒佈天下。在整飭“率多舛訛”的術數以確立標準之外,恐怕還帶有通過這一行動來消除相關政治傳言的目的,意圖以地理風水術——當時普遍流行的習俗信仰與知識領域——增强意識形態的合法性。

又次,苗昌裔關於宋代皇位繼承的預言作爲一種政治競爭的隱喻,一方面反映了當時人對於宋太祖死因,以及對太宗繼位合法性的質疑,同時也符合民衆同情太祖後裔的心理;另一方面更反映了宋初政治中,内廷與外廷都存在着支持與維護太祖支系的力量。這應當引起研究宋代政治史學者的注意。苗昌裔對於皇位繼承的預言,可以看作北宋皇位繼承競爭與朝政鬥爭的一條暗線。上引俞德鄰所述上虞縣丞婁寅亮上疏之事,可以看作長期支持太祖支系重繼大統這一政治意向的注腳。*《宋史·孝宗紀一》記建議高宗選太祖之後爲皇儲者,包括哲宗皇后(昭(轉下頁)

宋室南遷之後,孝宗的繼位似乎應驗了這個預言,使該故事具有了一個傳奇的結局。撇開南宋初年高宗子嗣之艱以及相關政治因素,就術數方面而言,選立孝宗也有着另外的解釋。樓鑰在爲孝宗長兄趙伯圭(字禹錫,嘉泰二年九月癸亥薨於正寢,年七十八,十一月癸卯,葬於烏程縣永新鄉成山之原)撰寫的墓誌銘中,寫了趙伯圭爲孝宗之父趙子偁擇葬的故事,很是令人沉吟體味:

及爲安僖卜宅兆,銜哀走數百里,惟烏程之菁山最佳,卜之而食。然念力不能致,裴回其處,一叟忽前,曰:“官豈姓趙而欲求葬地乎?”王矍然曰:“汝何以知之?”叟曰:“嘗夢神告我矣。”指所卜之地以售,今寢園是也。方丞郡時,居湖心僧舍,夢有形狀獰異而繡衣者乘小舟環繞數四,訶問之,則曰:“公他日當爲地主,故巡護爾。”既爲守,又嘗夢其人言有召公者,過小橋,人之憔悴與支體不具者紛紛求拯援甚哀……後出郊,過一橋,恍如夢所見……

〔建炎元年,安僖爲秀州嘉興縣丞,孝宗寔生於官舍。安僖生不及進用,歿有追封賜謚之寵。尋又築祠堂於行在所,建園廟於塋域,如濮安懿王故事。……王其長子也。……(紹興)十三年,安僖薨,……有旨令秀州應辦,王傾橐以襄事,一毫不取於公家。……三十年,孝宗自普安郡王爲皇子,封建王。〕*樓鑰《攻媿集》卷八六《皇伯祖太師崇憲靖王行狀》,見《全宋文》(265),上海辭書出版社、安徽教育出版社,2006年,頁155—156,149—150。所引兩段文字,加〔〕的一段原本在前,作爲背景補充說明及下文討論之便而置於後,特此說明。

這是一個通過選擇葬地而飛黃騰達的神奇故事,暗示了孝宗之入繼大統乃天命所在。*在《宋史·孝宗紀一》中還有關於孝宗的出身神話等,參見《宋史》卷三三,頁615— 616。這些符應天命的故事,在古代帝王與聖賢傳記中屬於屢見不鮮而又不可少者。這樣的故事在孝宗登上帝位之前,即使有也是不敢公開講述的。值得注意的是,孝宗生父趙子偁卒於1143年(《孝宗紀一》作十三年九月,卷三〇《高宗紀七》校勘記八作十四年正月,有考辨),即紹興十三年,此時距伯琮紹興二年被選入宮中作爲皇儲培養已有十一年。*參見《宋史》卷三三《孝宗紀一》,頁616— 617,校勘記一,頁637。《宋史》卷三〇《高宗紀七》,頁559,校勘記八,頁576。《高宗紀》校勘記對趙子偁卒年作了較詳細的辯證。按,該條校勘記的辯證亦並無非常有力的證據,關於孝宗生父的卒年問題,樓鑰所撰其子趙伯圭行狀亦繫於紹興十三年。而行狀一般是據傳主自家提供的材料所撰,可信度較高。綜合其他記載,趙子偁卒年或以紹興十三年九月爲準。此時其家人通過爲生父擇葬的機會,尋求術數上的幫助以得神靈之保佑是可能的。應指出的是,樓鑰的墓誌銘並没有提苗昌裔的預言,而是直接將孝宗父親葬地的庇蔭作爲其繼位的重要神聖因素之一。這一敍述的作用,既回避了傳聞中太祖之後再有天下預言的敏感政治問題,又突出了自身得自天命地運的特徵,巧妙地化解了政局中的猜忌,而將矛盾引向不可知的神秘力量。

從苗昌裔爲太祖擇地預言其後當再有天下,到趙伯圭爲父擇佳山水,最後孝宗以太祖系子孫身份登上皇位,整個過程以兩個葬地風水形成了較爲圓融的傳奇敍事。不過兩者背後的含義可能並不相同。苗昌裔擇地包含的是北宋初年政治力量中對太祖系子孫的同情,術數是一種無奈的干預;而趙伯圭爲父擇葬更多的是强調孝宗入繼乃天命所歸,術數是加强天命的輔助手段。與此相關的歷史記載,從寫與不寫,及恰到好處的時間節點,則向我們展示了歷史真實的不同方式和層次。

二 山陵位置及鎮土之術——皇嗣的煩惱

北宋皇位繼承除了太祖、太宗兩系或隱或明的競爭之外,皇嗣不足而後繼無人是另一個突出的問題,這一點通過地理術數得到了直接表現,而宗系競爭似亦裹挾其間,乃至釀成影響朝政之大案。而在事件中,“地理術數”不僅是歷史敍述的内容,同時也是一種方式。

(一) 真宗山陵——雷允恭、丁謂擅移真宗皇堂案

乾興元年(1022)二月戊午(十九日)真宗崩,仁宗即位。三月十四日,“司天監言:‘山陵斬草用四月一日丙時吉。’從之。”四月十六日,“山陵按行使藍繼宗等言:‘據司天監定奪到永安縣東北六里以來地名臥龍崗,堪充山陵。’詔雷允恭覆按以聞。”*《宋會要輯稿》禮二九之二二,頁1330下。在雷允恭前往覆按的時候,發生了充滿戲劇性的變故,對此《長編》卷九八“乾興元年六月庚申”條有詳細記載:

三月己亥,允恭馳至陵下,判司天監邢中和爲允恭言:“今山陵上百步,法宜子孫,類汝州秦王墳。”允恭曰:“如此,何不用?”中和曰:“恐下有石若水耳。”允恭曰:“先帝獨有上,無他子,若如秦王墳,當即用之。”中和曰:“山陵事重,按行覆驗,時日淹久,恐不及七月之期。”允恭曰:“第移就上穴,我走馬入見太后言之,安有不從。”允恭素貴横,衆莫敢違,即改穿上穴。及允恭入白太后,太后曰:“此大事,何輕易如此?”允恭曰:“使先帝宜子孫,何爲不可?”太后意不然之,曰:“出與山陵使議可否。”允恭見謂,具道所以。謂亦知其不可,而重逆允恭意,無所可否,唯唯而已。允恭不得謂決語,入誑太后曰:“山陵使亦無異議矣。”

既而上穴果有石,石盡水出,工役甚艱,衆議藉藉。……中作而罷,奏以待命。時五月辛卯也。謂庇允恭,猶欲遷就成之,不敢以實聞。癸巳,入内供奉官毛昌達還自陵下,具奏其事。太后即使問謂,謂始請復遣按行使藍繼宗、副使王承勛往參定。……丙申,又遣入内供奉官羅崇勳、右侍禁閤門祗候李惟新就鞏縣劾允恭罪狀以聞。允恭欲自持所畫山陵圖入奏,詔不許。四月辛丑,又遣内殿承制馬仁俊同鞫允恭。癸卯,又遣龍圖閣直學士權知開封府呂夷簡……覆視皇堂,既而咸請復用舊穴,乃詔輔臣會謂第議。明日,特命王曾再往覆視,并祭告。謂請俟曾還,與衆議不異,始復役。詔復役如初,唯皇堂須議定乃修築。曾卒從衆議。

允恭坐擅移皇堂,并盜庫金三千一百一十兩……於是杖死於鞏縣,籍其家,弟侍禁、寄班祗候允中決配郴州編管。邢中和貸命,決配沙門島。坐決配者又七十人。*《長編》卷九八乾興元年六月庚申,頁2283—2284。

上引《長編》所記即雷允恭、丁謂擅移皇堂一案。此事,内侍雷允恭本出於一番好意,最後卻演變爲一場牽涉很廣的政治鬥爭。*詳見《長編》卷九八,頁2268—2287;並參見《宋史》卷四六八《宦者傳·雷允恭》,頁13654—13655;《宋會要輯稿》禮二九之二四,頁1331下。另據南宋楊萬里所撰《宋故朝請郎賀州斛使君墓銘》,有胡安石者,爲永定陵屬官,涉及此案,棄官而遁,變姓名斛某,子孫寓居廬陵。由此可見當時牽涉廣泛之一斑。《全宋文》(240),頁338—342。

撇開其餘不論,單就擅移皇堂之緣由一節,很是引人注目。判司天監邢中和向雷允恭指出,若皇堂位置上移百步,“法宜子孫,類汝州秦王墳”,*“法宜子孫,類汝州秦王墳”,見上引《長編》卷九八。汝州秦王,即太祖之弟,魏王趙廷美,詳見《宋史》卷二四四《宗室傳一·魏悼王廷美》,頁8666—8675。既然能廣真宗之後嗣,讓仁宗多生兒子,考慮到真宗就一個兒子——仁宗,因真宗駕崩時年齡尚少(十三歲),幾致宮廷生變,*事涉太宗第八子趙元儼(987—1044)——真宗之弟、燕王,事件考辨見《長編》卷九八真宗乾興元年二月甲寅,頁2270—2271。真宗六子,褆、祐、祗、祉、祈、仁宗(禎)。褆、祗、祈早亡,徽宗賜名追封。悼獻太子祐,生九年而薨,明道二年(1033)追册皇太子。祉未見詳情。《宋史》卷二四五《宗室傳二》,頁8707。所以這個理由讓雷允恭覺得很充足,遂至擅移皇堂一案。換句話說,造成此案的一個誘因乃是大宋皇帝子嗣艱難,而試圖通過包括地理風水術在内的術數方法以求增廣後嗣。事實上,真宗艱嗣,曾於其父太宗“永熙陵東西三男位築堤以鎮土,已獲感應”。*《宋會要輯稿》禮二九之五六,頁1352上;《長編》卷三一四,頁7610。由此,雷允恭欲移真宗皇堂以廣其後嗣的想法,確實事出有因。

從地理術的角度而言,該事件有以下兩點尤其值得注意。首先,當時司天監内部存在不同的地理風水術流派,對所定山陵墓穴位置存在爭議。這不僅表現在上述引文所涉及的墓穴具體位置的選擇方法上,還表現在墓穴開鑿規制上。如乾興元年(1022)四月十六日王曾等上言,云司天監主簿侯道寧狀,“按由吾《葬經》,天子皇堂深九十尺,下通三泉。又一行《葬經》,皇堂下深八十一尺,合九九之數。今請用一行之說。舊開上方二百尺,今請止百四十尺。並從之”。*《宋會要輯稿》禮二九之二四,頁1331下。也正是由於存在不同的術數流派,故而在事件發生後的覆按過程中,“翰林天文詰難中和等,稱新移皇堂不及元按行之地”。*《宋會要輯稿》禮二九之二四,頁1331下。有意思的是,在該事件的覆核過程中,不僅派出了司天監伎術官僚,還“令呂夷簡召京城習陰陽地理者三五人偕行”。*《宋會要輯稿》禮二九之二三,頁1331上。召令世俗陰陽地理術士參與該事件,很大程度上是爲了在伎術層面上展示公平與慎重。陰陽地理術成爲朝廷政治鬥爭的工具和平衡器。

其次,在具體伎術上,當時的術士能夠大致判斷地層結構之物質。據現有記載,邢中和向雷允恭指出的地點,其不足之處確如其所擔心的地下有泉石,故而“開築之際,土石相半”,“皇堂内東北隅石脈通泉”,*《宋會要輯稿》禮二九之二四,頁1331上。以致工役艱難,引起極大不滿。這實際上也是朝廷大臣以及其他伎術官僚和施工人員反對其方案的主要原因。依據對宋陵的實地考察,永定陵在山麓的北坡,判斷其地有山石不難,然判斷在具體某個位置有無山石存在,或山石之多少,則並非易事。而雷允恭擅移皇堂的位置,上引《長編》云在舊穴之上百步,而《宋會要輯稿》所載則云“移向東南二十步”。*《宋會要輯稿》禮二九之二四,頁1331下。據地形,若如《長編》所言在今天永定陵之上百步,則其地多山石較爲顯然,若爲《宋會要輯稿》所記在東南二十步,則要判斷其地下多山石並不容易。至於地下水泉,由於鞏縣一帶爲黃土地貌,海拔一般在五百米左右,今天當地還有不少窑洞式民居,因此要判斷具體某個地點有地下水泉是不容易的。當時術士依據何種方法獲知地下泉石位置,這是值得今人思考的地方,也是了解古代陰陽地理術數發展的一個重要方面。

(二) 神、哲、徽三朝山陵鎮土與求嗣

真宗永厚陵修建過程中對於皇嗣的擔憂成爲事實,仁宗三子皆夭亡,*《宋史》卷二四五《宗室傳二》,頁8708。只能從宗室中選擇繼子作爲皇位繼承人。英宗就是在這種情況下過繼給仁宗,當上了皇帝。英宗四子,長頊(神宗)、次顥、次顏、次頵。算是順利將皇位傳給了自己的兒子。神宗有十四子,其中八個早亡,*神宗十四子: 佾、僅、俊、伸、僩、哲宗(傭,後改煦)、價、倜、佖、偉、徽宗(佶)、俣、似、偲。八王早薨: 佾、僅、伸、偉,徽宗賜名追封;俊、僩、倜、價,徽宗改封。《宋史》卷二四六《宗室傳三》,頁8722。或因此之故,其在位之時也出現了以地理術增廣後嗣的舉動。

據元豐四年七月二十四日保章正馮士安、魏成象等言:

“臣聞祖宗朝嘗於永熙陵東西三男位築堤以鎮土,已獲感應。今可於永厚陵及濮安懿王園東寅、卯、辰三位天柱壽山行鎮土之術,仍乞於鎮土堤逐方位以珍寶玉石爲獸埋之。宜因鄆王舉葬祭告諸陵,斬草之日,興動土工,可無妨忌。”詔送提舉司天監所集官定。本所奏,於陰陽書及國音別無妨礙。從之。其鎮土事,令衆官詳定申中書。*《宋會要輯稿》禮二九之五六,頁1352上。

即同時在父親英宗陵墓,及祖父濮王趙允讓墳墓之寅卯辰位置,實際即墓地之東方,施行鎮土術,以求獲得祖先之庇蔭而廣子嗣。據今本《地理新書》,趙姓角音,寅、卯、辰,分別爲長男、中男、小男三男之位,*《重校正地理新書》卷六《五音男女位》,頁52上—下。關於五音男女位,《重校正地理新書》在此段後隨即給出了唐代孫季邕的學說,有“數家若云五音八向者,並近妄,唯用蕭吉所說,先標定當心四面,察之山岡,子座寅爲長,卯爲二,辰爲三,巳爲四,午爲五,未爲六,申爲七,酉爲八,戌爲九,亥爲十,子爲十一,丑爲十二。其對爲女及子婦座,則申爲長,酉爲二,……”。又“今傳一行之說者,以爲蕭吉分男女位五音同,以長男位在寅,第二男在子,第三男在辰,第四男在丑,第五男在甲,第六男在乙,第七男在卯,第八男在乾,第九男在壬,第十男在癸,第十一男在亥,第十二男在艮。第八女第八婦俱在巽,第十二女及婦俱在坤,妄矣。如此則明堂中水流無出處。又云五音葬地皆欲得西北高東南低,水流從巽,若地勢如此,則第八女第八婦皆凶,細竅舊墳,男女成敗,則吉之所述皆無驗也”。該段文字似文意不全,有缺略。我們大體能推測: 一, 唐人孫季邕所敍乃引隋代術士蕭吉之說。二, 孫季邕所引蕭吉之說,以四方定中爲基礎,然後男子按十二地支方位從東南方開始,順時針一周排列;女子則從東北方開始,順時針一周排列,並不依五音區別。三, 宋代所傳一行之說,亦認爲隋代蕭吉之說不分五音,但是其方位順序則與孫季邕所引不同。四, 《地理新書》編纂者認爲“今傳一行之說”妄,並辨當時五音葬地西北高東南低之法——實即江淮間葬法,已不糾結於五音——爲誤,以維護中州或《地理新書》所代表之官方五音姓利之術的正確與正統。代表了男子,且真宗朝曾經施行而有“驗證”,故伎術官纔提出在此三位施行鎮土術。

不僅如此,宋神宗在元豐五年(1082)八月丙辰下詔:“夷門山樊家岡並向外百步内及角橋東以南至岡,自今毋得葬埋,令開封、祥符兩縣覺察。”*《長編》卷三二九元豐五年八月丙辰,頁7917。按: 夷門山,在北宋開封里城(舊城)内安遠門之東,實位於舊城之東北角。*《宋史》卷八五《地理志一》,頁2102;李濂《汴京遺迹志》,北京,中華書局,1999年,頁54。據下文蔡蹈所言,樊家岡應屬夷門山相連之土崗。據《地理新書》卷八《五音地來勢》“五音地從生氣來大吉,所利本音生氣山”,“角北來”;而所謂生氣,即卷一《城邑地形》八卦卦變之說中的“八變”(生氣、天醫、絶體、遊魂、五鬼、福德、絶命、伏尸〔位〕即本宮),艮爲生氣。*《重校正地理新書》卷一,頁16下—18上;卷八,頁60上。夷門山樊家岡正在東北隅,故而按照術數的通則——污穢缺陷爲凶,潔淨清爽爲吉——神宗在本音生氣之地禁止葬埋,以術數而求保佑。

神宗在英宗陵墓及祖父濮王趙允讓墓地施行鎮土術,並禁止在城東北本音生氣之地葬埋,以尋求神秘力量的保佑。這種通過陰陽地理術尋求神秘力量的手段,在其子哲宗(神宗第六子)時得到了進一步的發揮,主要表現在兩個方面,一是試圖越出永安縣,廣求吉地以爲神宗山陵;一是修補地形以廣子嗣。

哲宗繼位之初,在爲神宗選擇陵墓的時候就曾經試圖通過地理術數祈福,遭到了以司馬光爲代表的大臣的反對。

司馬光《山陵擇地劄子》:

臣竊聞大行皇帝欲以十月二十七日大葬,而朝廷遣使按行山陵,至今未知定處。或云欲於永安縣界之外,廣求吉地。臣愚以爲過矣。夫陰陽之書,使人拘而多畏,至於喪葬,爲害尤甚。是以士庶之家,或求葬地,擇歲月,至有累世不葬者。臣常深疾此風,欲乞國家禁絶其書,而未暇也。今山陵大事,當守先王之典禮,至於葬書,出於世俗委巷之言,司天陰陽官皆市井愚夫,何足問也?古者天子七月……葬於北方北首。未嘗問歲月、相山岡,然考其子孫之吉凶,豈有異於今哉!《春秋》……《周禮》……明不擇地形也。然而周有天下,三十六王,八百六十七歲。蓋王者受命於天,期運有常,國之興衰,在德之美惡,固不繫葬地時日之吉凶也。且葬者,藏也,本以安祖考之形體。得土厚水深、高敞堅實之地則可矣,子孫豈可因以求福哉?又曏者國家以謹於時日之故,堅用八日大殮,自爾以來,聖躬有疾,至今尚未平復,陰陽無驗,亦已明矣。況國家自宣祖以來葬於永安,百有餘年,官司儲峙,素皆有備。今改卜它所,不惟縣邑官司更須創置,亦恐大行皇帝神靈眷戀祖宗,未肯即安於新陵也。凡科率之物……則有司何以供辦,百姓何以輸納?至時暴加迫趣,則一錢之物必直十錢,疲羸之民將不勝其弊矣。伏望朝廷特賜指揮按行山陵使等,只於永安縣界舊陵側近選擇善地,旬日之内,早定奪聞奏。……必使號令明信,則事無不濟,而民力不困矣。取進止。*司馬光《司馬光奏議》卷一〇《山陵擇地劄子》,《全宋文》(54),頁309—310。司馬光從經典所載聖賢故事說明國運不繫於術而繫於德,並用祖宗以來陵墓之所在與修陵之艱辛,規諫哲宗在神宗山陵一事上遵從祖制,以寬民力。在司馬光的奏言中,最令哲宗難以反對的並非術數效果之有無,國運是否與之相關的辯論,而是在於司馬光擡出的祖宗以來的山陵故事,以及經濟與政治上的現實困境。因此,哲宗朝在神宗山陵擇地問題上,試圖越出以前的區域範圍,尋求新的地理術數方法在更廣泛的地域上選址的嘗試未能施行。

另一件事情則是修補地形以廣子嗣。元符元年(1098)三月癸丑御史蔡蹈言:

臣伏見專切提舉京城所奏,據太史局董惟正指引定奪補貼夷門山寺處闕陷,合修高樓大舍清淨寺院,蒙降聖旨於夷門山岡修建一寺者。臣契勘夷門山岡實國家本音生氣之地,然自祖宗以來,未聞有獻議欲補助形勢起建樓閣爲議者,不知今議何從而起?太史董惟正一人之言,亦何可依據?臣愚雖不習知地理,而嘗聞地道以寧靜爲貴。今若補貼闕陷,不免旁近取土深遠,畚鍤之衆,能無傷乎?加以斧斤斲削之聲聞於遠近,如此而欲求地道寧靜,非所宜也。竊慮惟正意在觀望承順而爲此說,若朝廷必欲如其所請,即乞下其議於太史局,令衆官參議,結罪聞奏,庶幾不出一人之私。臣或聞先朝嘗有意於此,而議終不行。伏思先帝之得陛下及諸王,果自於此乎?……何在岡勢哉?臣欲望聖慈省察,更賜謹重,以圖地道寧靜,庶佐多福。

又言:

臣近具奏,論太史董惟正所定夷門山岡合修寺院,竊慮惟正意在觀望承順而爲此說,乞下太史局,令衆官參議,庶幾不出一人之私。尋聞太史局集二宅剋擇官馬士廣等四十七人看詳,即無於外修清淨寺院應助福德王利之方經據。果見惟正所定殊無經據,不合衆論,出於其私,務在觀望,其迹顯然。……今不從士廣等四十七人所定,而獨信惟正一人之私,非所以示至公而同衆志也。臣契勘元豐年中府界提點楊景略奏,將帶二宅官王明等按視,定奪到夷門山岡勢不得穿鑿,先帝竟從其議。陛下仁慈,篤於繼志,尤宜深體先帝所以不欲穿鑿岡勢之意,以寧一地道,自然聖嗣蕃衍。……臣又聞太史局言,所修寺地在夷門山岡之外,若修寺即無利,若不修亦無害。……況今國家上至郊廟、寺觀、禁庭、宮院、省寺、庫所合修治補葺凡八十有餘處,……今能易夷門山岡無益之役以及郊廟等處,則人神安悅,爲福豈可量哉!臣愚欲望聖慈詳酌士廣等四十七人所定,早賜睿旨,寢罷工役,庶免穿掘基地,填貼客土,不勝幸甚。(此據蔡蹈奏議附見,當徐考之。紹聖二年三月十七日蹈爲監察,元符元年十二月十四日遷考功。)*《長編》卷四九五紹聖元年三月癸丑,頁11767—11768。

據蔡蹈所言,哲宗意欲聽從太史局伎術官董惟正之言,在夷門山岡外通過修建寺院以補地形之不足,其目的在於求子嗣。蔡蹈的反對意見除了政治經濟方面的考慮外,還從術數角度作了辯駁,指出,一, 地道貴寧靜,如此大興土木有傷地理;二, 神宗朝即有此議,雖未實行,然皇嗣繁衍,從直接經驗上指出修建寺院與子嗣繁衍並無關聯;三, 更直接的是指出神宗朝爲子嗣繁衍之事,元豐年中府界提點楊景略,曾“將帶二宅官王明等按視,定奪到夷門山岡勢不得穿鑿,先帝竟從其議”,在術數標準上給出了祖宗之法;四,再次通過二宅官羣體的伎術會診,指出在術數上此地修建寺院與否對於子嗣繁衍並無價值。以此,從地理術數的角度多方面地辯駁太史局董惟正提出的,在夷門山岡外通過修建寺院補完地形來達到哲宗子嗣繁衍的術數目的並不可行。

此事件後續情況不明,然哲宗對於後繼無人的擔憂卻成爲事實,其一子生三月而夭折,其皇位繼承不得不在其兄弟中選擇,神宗第十一子趙佶繼位爲徽宗。徽宗子嗣繁盛,共有三十一子,其中六子早夭。除長子欽宗,及第九子高宗以外,其餘在靖康之難時或被難,或被擄北去。雖然徽宗子嗣繁盛,然其元符三年(1100)一月即位(是年十八歲),夏四月己酉,方生長子亶(二次改名爲桓,即欽宗)。*《宋史》卷一九《徽宗紀一》,頁359。且在崇寧元年(1102)八月乙卯將長子改名爲桓、第三子煥改名楷(鄆王)之間,殤一子。*《宋史》卷一九《徽宗紀一》,頁364;《宋史》卷二四六《宗室傳三》,頁8725。或許因此之故,亦出現了徽宗以堪輿廣子嗣的傳聞。

宋張淏《艮嶽紀》略云:“徽宗登極之初,皇嗣未廣。有方士言: ‘京城東北隅地協堪輿,但形勢稍下,儻少增高之,則皇嗣繁衍矣。’上遂命土培其岡阜,使稍加於舊,而果有多男之應。”*張淏《艮嶽紀》,李濂《汴京遺迹志》卷四《山嶽》,北京,中華書局,1999年,頁61。而明代李濂的記載則云:“初,徽宗未有嗣,道士劉混康以法籙符水出禁中,言: ‘京城東北隅,地協堪輿,倘形勢加以少高,當有多男之祥。’始命爲數仞岡阜,已而後宮生子漸多,帝甚喜。”*李濂《汴京遺迹志》卷四《山嶽·艮嶽壽山》,頁54—55。這一故事,在徽宗《艮嶽記》與僧祖秀《華陽宮記》未見記載。*李濂《汴京遺迹志》卷四《山嶽》,頁56— 61。由此,該故事的流傳實際上帶有選擇性。不過依據上文對北宋皇帝求嗣的考察,張淏的記載應是有所依據,當時或確有其事。但需要指出的是,即使張淏與李濂的記載,亦曲折地表明了艮嶽之最後形成,術數僅爲緣起。

綜合上述考察,就術數方面而言,神、哲、徽三朝以來的宮廷地理術數中,偏向地形方法的力量明顯在上升,而這也贏得了帝王的喜好。另一值得注意的是,南宋諸帝雖然同樣存在皇位繼承乏人的困境,但是有關利用陰陽地理術以求子孫繁衍的手段的故事卻幾乎未見記載。這是與北宋截然不同的歷史書寫方式,其中因由尚待考察。

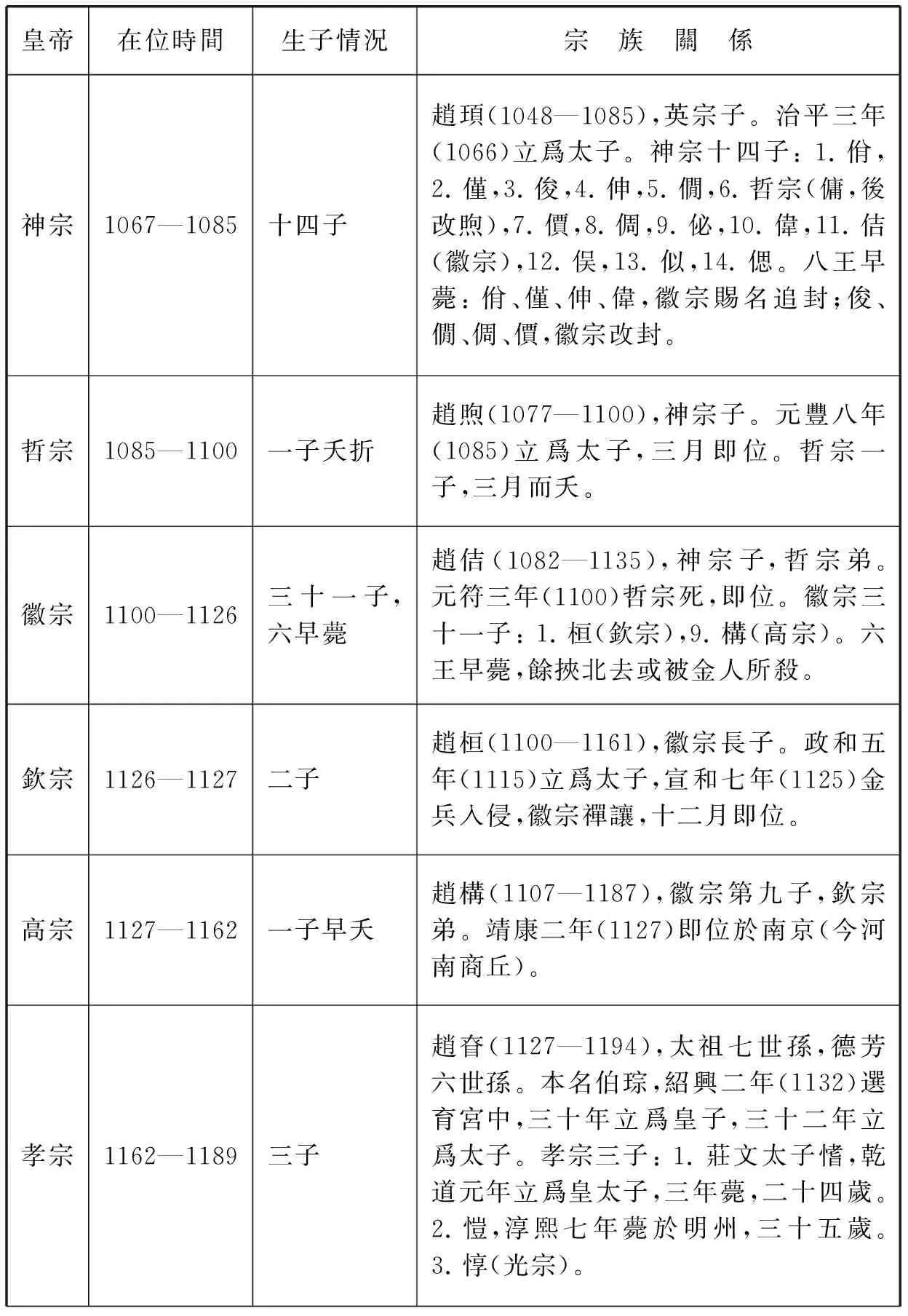

宋代皇帝子嗣表

(續表)

(續表)

說明: 本表據《宋史》各帝紀及宗室世系表,並參考《中國歷史大辭典·宋史》(上海辭書出版社,1984年),及賈志揚《天皇貴胄: 宋代宗室史》。

三 北宋陵園擇地中的其他相關問題

(一) 陵園事故

北宋陵園事故所見記載主要有三次: 宣祖安陵墜壞;真宗章穆皇后陵隧墊;真宗章懿皇后陵隧墊而改葬。

宣祖安陵事故,據《宋史·太祖紀一》乾德二年二月丁巳,“治安陵,隧壞,役兵壓死者二百人”。*《宋史》卷一,頁16—17。屬於一次施工事故。而真宗章穆皇后之葬,*郭皇后,太原人,景德四年(1007)從幸西京還,以疾崩,年三十二,謚莊穆,仁宗即位改章穆。葬永熙陵(太宗)西北。參見《宋史》卷二四二《后妃傳上》,頁8611—8612。據《宋史·宦者傳二·藍繼宗》: 繼宗爲按行園陵使,“坐章穆皇后陵隧墊,貶如京使”。*《宋史》卷四六七,頁13633。則應是修陵過程中所選墓穴有水泉所至,屬選址不謹。

相比於安陵、章穆皇后陵這兩次事故,仁宗生母章懿皇后陵則涉及當時宮廷政治,相關記載較爲隱晦。宋祁爲章懿皇后弟李用和所撰行狀云:“明道元年,章懿皇后崩,詔王會喪京師,已葬,轉禮賓副使。……明年,改葬懿后,詔王佐經總,哀恪誠盡。故陵地卑,不能無沮洳,上怒有司謀始不謹俗,簿責其由。命王按視,王畏得罪者衆,委曲申理,由是稍解,主者皆釋不誅。”*宋祁《李郡王行狀》,《全宋文》(25),頁58— 60。據《行狀》知李用和,祥符縣人,章懿皇后母弟。又《宋史·宦者傳二·盧守懃》:“明道中,改葬章懿太后,而舊藏有水,以守懃嘗典葬事,罷爲永興軍兵馬鈐轄,徙鄜延路。”*《宋史》卷四六七,頁13637。這兩條記載的口徑基本一致,將章懿皇后改葬歸咎爲故陵地卑有水,即墓地風水不好。事實上章懿皇后李氏,明道元年(1032)薨,年四十六,並未入土,而是殯於洪福院。章獻劉皇后去世(真宗第二任皇后,明道二年崩,六十五歲),仁宗親政,方知李氏爲自己生母,追尊改遷,陪葬真宗永定陵。*《宋史》卷二四二《后妃傳上》,頁8612—8617。李后之死,燕王爲仁宗言,有“死以非命”之語。以時間計,李氏明道元年薨,劉后明道二年崩,終劉后之世,“仁宗不自知爲妃所出”,在於“人畏太后,亦無敢言者”。宋祁爲李用和所寫行狀,及《宋史》盧守懃傳所載實際是爲章獻劉氏後宮專權避諱,亦爲仁宗諱。因此,章懿皇后李氏陵墓之事,相關記載實乃借墓地山水以掩蓋真宗仁宗間宮闈之惡。

(二) 皇后及其他宗室葬禮中的問題

北宋皇帝下葬除了地域範圍有限制以外,其時間上還有七月之期的制約。因此就術數方面而言,其年、月擇吉的空間有限,主要限制在日、時方面。但是皇帝之外的喪葬活動,卻往往有較多的措置餘地,這就給了相關伎術官僚發揮的空間。因此之故,在皇室的其他喪葬活動中,術數往往成爲議論的焦點。其意見可分爲兩大類,一類采信陰陽術數之言,一類則反對之,以政治經濟爲重。

如關於太宗明德李皇后之喪葬,《長編》景德元年閏九月記載:

先是,判太常禮院孫何等言:“準詔,與崇文院檢討詳定司天所奏明德皇后園陵月日者。伏以宗廟之儀,饗祀爲大,若三年不祭,則闕孰甚焉。今司天言丙午歲方利大葬,今歲止可於壬地權殯,仍勿動土。臣等再三詢問,復有論列,安敢以禮官、博士之議,拒馮相、保章之說?……按《禮》云:‘葬者,藏也,欲人不得見也。’既不欲穿壙動土,則莫若就司天所擇之地,依《喪記》王后之殯,……如此,則是用攢禮而有葬名,所冀稍合經典,便可行虞,升祔神主,薦享宗廟。”上曰:“陰陽拘忌,前代不取。今但依典禮而行,不煩定議。”宰臣李沆等奏:“近年皇屬,繼有悲慘。又母后上仙,聖心過有哀毀,陰陽之說,亦有所疑,恐須避忌。若如禮官所請,則於國家之禮,得合便宜,宗廟之祠,亦無曠闕。”

……(趙)安易又請下臺省集百官分析,乃詔有司再加詳定。孫何等上言:“……今詳當時先山陵後祔廟,蓋爲年月便順,別無陰陽拘忌;今則年月未便,理合從宜。……”從之。*《長編》卷五七景德元年閏九月,頁1263—1264。

又如元豐五年七月己酉,大宗正司言:

“忠國夫人馮氏乞依熙寧二年春葬承範,冬葬允弼例,乘凶葬夫宗諤。”太史局言:“今年五月葬勝王,若又葬豫章郡王,據《地理新書》,一年不可再葬。”詔依太史局所定。*《長編》卷三二八元豐五年七月己酉,頁7909。

以上兩例,最後朝廷皆接受相關伎術官僚的建議,以順陰陽。

當然,對於以陰陽術數左右皇室喪葬的情況,朝臣往往並不認同。如上文所引司馬光關於哲宗爲神宗選葬地的奏議,即是典型的代表。在宗室喪葬上,孫沔《乞權住豫王葬禮奏》(二,慶曆元年二月)或可爲典型意見:

此恐陰陽術數之流,左右纖佞之輩,巧陳厭勝,多說災祥,上惑視聽,以此未決。臣伏願以天時、人事、國計未便者察之。中春卜地,盛夏起墳,鑿土穿山,六十餘穴。損害生命,役人勞衆,數十萬工,衝冒暑熱……此天時未便者一也。豫王最幼,殤禮爲下,諸宮祔葬,族屬多長,以卑動尊,亦非順也。邊方士卒,衣食不足,而藏寶於地下;郡邑人民,配率無數,而勞生奉死者,此於人事未便者二也。……非五十萬緡,恐未能畢事。此於國計未便者三也。……臣又觀欲了葬者有三: 諸宮、國戚,一也;中人、監護,二也;司天、陰陽,三也。皆旁集已事,而利進身也。*孫沔《乞權住豫王葬禮奏》(二,慶曆元年二月),《全宋文》(21),頁68— 69。

實事求是地講,孫沔請求豫王葬禮暫停的奏議中,將三類希望了畢葬事者歸結爲以葬事求進身的說法並不客觀。雖然孫沔所提出的經濟與政治方面的理由是合理的,但是從另一個角度講,他指出的三類人希望儘快了畢葬禮也是合乎情理的。因爲喪葬禮儀是大事,同時也是非常繁瑣耗費精力的事情,葬禮了畢既是讓死者入土爲安,更是讓生者得以消停返回到日常生活。就孫沔此奏所言,當時宗室已有六十餘喪待葬,其葬禮之積聚已是十分嚴重。換句話說,此前所有待葬之喪已然延緩較長年月,此時下葬實乃借豫王葬禮之機,集中辦理而已。事實上,北宋時期這樣的情況在宗室中較爲普遍。

(三) 北宋皇室的術數選擇問題

按常理推測,在景德《乾坤寶典》和嘉祐《地理新書》編定之前,缺乏標準文本的依據,術數選擇的空間大些。而在此之後則有標準文本可爲依據,相關意見應相對趨向集中。然而由於無論《乾坤寶典》還是《地理新書》,實質上都是不同術數的彙編,雖然有一定的體例與宗旨,但是並非純粹的專門著述,故而涉及相關問題時仍然給具體的伎術官僚留下了發揮的空間。兹引數例,以見一斑。

劉承規《言明德皇后葬地奏》(景德元年五月二十五日):

得司天監史序狀,園陵宜在元德皇太后陵西安葬。其周王墳先葬孝章皇后陵北,亦無妨礙。其地南神門外,去永西陵地百二十一步;東神門外、元德陵西,於神門外封地侵卻十五步,餘二十五步,分作兩陵封地。其地西稍高,地勢不平。按一行《地里經》,地有龐不平擁塞風水,宜平治之。正在永熙陵壬地,如貫魚之形。*《全宋文》(7),頁75。

王曾《真宗山陵皇堂請用一行說奏》(乾興元年六月十六日):

得司天監主簿侯道寧狀,按田五(由吾)《葬經》,天子皇堂深九十尺,下通三泉;又一行《葬經》,皇堂下深八十一尺,合九九之數。今請用一行之說。舊聞上方二百尺,今請止百四十尺。*《全宋文》(15),頁385。

上述兩例是關於具體皇堂制度與陵穴定點方面的伎術選擇問題。明德皇后葬地,當時《乾坤寶典》尚未編完,而真宗山陵皇堂制度問題的討論,《乾坤寶典》雖已完成,而以其中地理篇爲基礎的《地理新書》則尚在編纂中,故存在不同術數選擇自屬正常。

然《長編》卷三三七元豐六年七月保章正馮士安等言:

“大内南景靈宮建神御殿,西創尚書省。緣大内爲陰宅,依經,刑在西方,禍在南方,福在北方,德在東方。準《二宅經》,犯北則報南,修東則治西。今犯刑、禍,宜急治東、北則吉。”詔送秘書省。秘書省言:“勒太史局衆官定士安等所言修造,乃私宅法。今國家建神御殿、尚書省,經國體,相地宜,擇時日而後致功,其報治法不可用。”詔士安等各降一資。*《長編》卷三三七元豐六年七月,頁8125。

此時《地理新書》已經頒行,然從奏議看,官家仍尊用《二宅經》等民間慣用私宅法,依據太史局官僚的回饋意見,兩者在術數選擇上顯然有所不同。

綜上,陰陽地理術在北宋政治生活中扮演着特殊的角色,無論是用以解決國家禮儀問題,還是牽涉皇室與朝廷之政治,它既是求得神秘力量的法術,也是平衡各方利益的權術。

四 簡短的討論

通過對與北宋陵墓和皇室有關的術數記載及其與宋代政治關係的討論,可以較爲明確地感受到宋代的相關記載中存在着不同的歷史書寫方式。

第一,在北宋時期的國史以及詔令文書中,涉及太祖太宗兩系皇位繼承競爭的内容幾乎看不到,這部分内容在北宋官方的“歷史”中應該是有意識地不寫,故被遮蔽。連相關的傳言在現今所見成書於北宋時期的文獻中也只有少數極爲簡略的幾條,而以完整的故事形式的出現則要到南宋,即使如此也僅僅只有幾條簡述。如此重要的事件,得到如此“完美的遮蔽”這本身就是值得注意的歷史書寫方式。

第二,地理術數在宋代因官方《地理新書》的修纂而明確地擁有“正統”的地位,也成爲王朝歷史的詔令與國史中反覆出現的内容,圍繞它還形成了相關的“傳言”與“故事”。但是仔細分析,無論是正式的詔令或國史,還是傳言與故事,它們的被寫與怎麽寫,都有與之相關的政治與社會背景。

就與北宋陵墓和皇室有關的地理術數記載而言,無論正式的詔令、國史,還是文集、筆記小說,歸結起來就是: 寫與不寫,寫什麽不寫什麽,怎麽寫,無論哪一種方式,都是歷史事實本身的不同面相,體現了不同層面的歷史真實。

關於歷史書寫的方法或原則,中國古代至少從春秋時代以來就存在着“秉筆直書”和“微言大義”兩種方法。它們既是貫穿歷史實踐,也是貫穿歷史理論的兩條主線。無論是不掩惡、不隱善的直筆,還是爲尊者諱、爲賢者諱的曲筆,從本質上講雖然其所寫的不是歷史事實全部,卻都是歷史事實本身,只不過一種是正向表述,一種是逆向表述。這樣的問題,在近現代歷史客觀性論題中得到持續的討論。至於當代,在後現代思潮的背景下,以哲學的語言學轉向生發出對歷史真實的深入反思與挑戰,以致懷疑事實本身。*對於後現代思潮背景下的歷史客觀性、歷史事實與真實等問題,極爲宏大和複雜,相關討論極爲豐富,董立河、李振宏分別從不同角度從歷史哲學的層面上(轉下頁)對此中文學者無論批判還是贊成,大多從本體論和認識論的角度給出了明確的闡述,試圖區分歷史事實與真實在不同範疇内的層次性與局限性,不過一般很少涉及真理性問題。由於涉及比較繁複的哲學問題,也超出了本文的範疇和作者的能力範圍,在此不能展開。不過想指出的是,對於歷史書寫與歷史事實、史實、歷史真實,我們既要清楚地意識到它的層次性、相對性與多樣性,但更應自覺地認識到這種“真”的相對性並不能否定“真”,也不否定“真”本身,而是恰恰相反,“真”本身是其相對有效性的基礎。

事實、真實,不會主動呈現或顯現,更不會一覽無遺,但它們就在那裏。

(本文作者係南京師範大學社會發展學院教授)

(接上頁)對中文世界的相關研究作了扼要的綜合評述。參見董立河《關於後現代歷史哲學中幾個主要問題的研究綜述》,《學術界》2006 年第1 期,頁283—289; 李振宏《改革開放以來的歷史認識論研究》,《史學月刊》2008年第7期,頁5—19。而趙世瑜則從史學研究實踐工作的角度,作了系統的梳理和例證闡釋。參見趙世瑜《傳說·歷史·歷史記憶: 從20 世紀的新史學到後現代史學》,《中國社會科學》2003年第2 期,頁175—189。

❋本文爲古委會廳轉項目“《重校正地理新書》校注”( 1305138) 及國家社科基金青年項目《宋代擇居習俗的流變與聚落形態變遷研究》( 10CZS015) 成果之一。