上帝让我描摹青岛

2017-01-17

记忆的展开类似镜头的移动,通常的表现是渐行渐远,淡至模糊,偶尔的亮光就是所谓的铭心刻骨。

六岁那年的夏天,我一身短打,撅着腚,在青岛市太平路39号门前的马路上,用碎掉的红砖块画了一个巨大的飞机,堪比美国空军一号。正午,马路上空茫茫的,海平面在不远处闪着银子般的光芒,一切好像静止了一样。

我画得兴致昂扬,阳光狠狠地透耀着我。在机翼上画完最后一笔,算是收了尾。这时候,一个大汗淋漓的中年男子,推着一辆老式的二八大金鹿,从远处走了过来。走到飞机跟前,他停住了,看了一会儿,绕其而行,嘴里念叨:这小孩儿,画的真好!满以为他会指责我的到处乱画,没想到,他不但不舍得踩在上面,还表示了赞美。那一刻,我忽然发现,画画是可以得到尊敬和宽谅的行为。

在河南路小学读书以后,家与学校一墙之隔,近水楼台之便,老师把每天早晨开门的任务交给了我。教室钥匙挂在胸前,我志得意满,此中秘密只有我一个人知道——每天,我去个大早,踩着板凳,把黑板的每一个角落都画满,然后又在同学们到来之前,拼力擦干净。

此前,我一直用白色滑石和红色砖块在太平路上涂鸦,把《小兵张嘎》《鸡毛信》等电影人物杜撰出很多主观形象,乐此不疲。可墙壁的粗糙坑洼怎比得上黑板的一马平川?每天早晨,当我拿起白色粉笔面对黑板的时候,那种落笔的快感可以让一个孩子忽略掉所有的纪律和是非观念。

上世纪60年代初,物资紧缺,老师上课用的粉笔被严格地控制着数量。终于有

天,老师发觉了粉笔的猫腻。某个早晨,她静悄悄地出现在我身后,看着一黑板的“杰作”,非常生气,她说:不要擦,把你的父亲叫来。

父亲来了。我站在旁,等待着体罚。万万没想到,父亲说出了这样一句话:你竟画的这样好!然后跟老师交涉,“粉笔我赔。教室的钥匙不要没收。如果不影响正常教学,就让他画吧,粉笔我来买。”三四年级以后,除了画画,玩海成了我的最大娱乐。出了门,过了马路,就是第六浴场。我在沙滩上堆砂器,堆出一只硕大的八带鱼;赶海,滩涂上的脚印一直踩进了生命里……像所有生长在海岸边的青岛孩子一样,海给了我太多惠顾,甚至,关于形象思维的最初暗示,都来自于海。

初中以后,开始接触中国画、水彩和油画,其中玄机,让我更加着迷,只要有时间就画,画到忘我处,手舞足蹈,筆触乱飞。母亲持家爱干净,看到墙壁上、地板上甚至床单上都有了颜色,十分不快,几次将我的画笔藏起来,几次又被我找出来,我见招拆招——最后,母亲也服了。

1976年,青岛市举办首届美术作品展,我的一幅水粉风景写生入选。展览现场在栈桥迥澜阁,我踩着栈道,听着脚底下潮水的轰鸣声,迎着海风,一步步往迫澜阁走的时候,就好像在苍茫航道里找到了灯塔的光芒。

三年后,在中央工艺美院读书期间,当时非常热门的专业杂志《富春江画报》首印彩版,刊登了我的油画写生作品《农村即景》,引起不小的轰动。陌生人写信来交流创作感受,前辈们见了面拍着我的肩膀送上赞美与祝福……我的创作欲望空前地冲动,目标清晰可见,“做一名真正画家!”这个声音开始在心底回旋,继而升腾,终于形成盖顶的波涛。

1985年,在中国美术馆,85新潮画家的一个联展给我带来很大冲击。这么多年过去了,我在不同的国家进过不同的展览馆,它们都有着光辉的名字和不凡的思想,但我始终无法忘记1986年、中国美术馆那个名为“半截子”的画展。

展览前言《桥》,深深策动了我,字里行间站起了责任感,参展艺术家用体力燃烧灵魂,以公共观念与奉献精神贯穿起更宽阔的社会意义,从而贡献了壮丽的答案。

1989年,浙江少儿出版社邀请了全国近60名画家,分别对56个民族进行采风。就这样,我走进了云南深山,走近了德昂族。

路途遥远,曲线迂回。先是坐火车到武汉,从武汉辗转昆明,在昆明换乘汽车,再换乘汽车,终于进了寨子。接待我的是村支书。食宿在他家解决,洗澡是在河边。没有电视机,村头最高的树上挂了一个大喇叭,重要新闻和信息都是从那里传播开来。至于平时找人,则依靠喊话的方式,大山回音,好像天然的扩音器,声浪一波波地漾开,漾开。

德昂族是西南边疆最古老的民族之一,原始生态与艺术中的“拙”完美对接。女人们纺线、染色和织布,裙子多为彩色横纹长裙。男人们编制竹器和草排,有纹身的习俗,在脚或胸部刺有虎、鹿、鸟、花草等动植物图案。银匠们用碎银铸造手镯、项圈、烟斗,雕刻其上的花纹无不细致、简约……这次采风,是丰富我艺术语境的一个里程碑。

上世纪90年代,江南多见诸于我的画笔下。1998年,《老房子》获得第四届全国水彩粉画金奖。

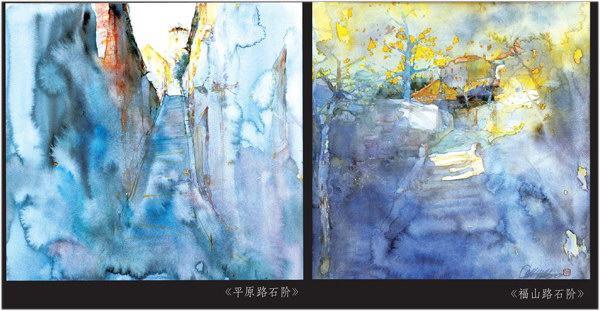

此后,我走遍中国乃至世界的角落。这些“在路上”的写生,进一步梳理了我对绘画的审美构成,自觉对于东西方艺术的融合已经入木三分。从此,我对熟稔的青岛愈加长袖善舞,自在如行云流水。

2004年,我进入青岛画院成为一名专职画家,对艺术建设性、社会性、前瞻性的挖掘以及对青岛这座城市的描摹也进入了空前状态。

我永远认为,写生,是这个世界上最幸福最奢侈的事情之一。每年至少两次远行写生,走遍大江南北,我领略了不同地域不同少数民族的风土人情。青岛四季更是随时携带,不停地端详,不停地入画,它们早已成为生命的基因。

上帝让我来描摹青岛。我坚持了下来。我感到很幸运。