环境规制与经济增长可以双赢吗

——基于我国“两控区”的实证研究

2017-01-17吴明琴周诗敏陈家昌

吴明琴,周诗敏,陈家昌

(1.华南师范大学 华南市场经济研究中心,广东 广州 510006;2.华南师范大学 经济与管理学院,广东 广州 510006)

环境规制与经济增长可以双赢吗

——基于我国“两控区”的实证研究

吴明琴1,2,周诗敏2,陈家昌2

(1.华南师范大学 华南市场经济研究中心,广东 广州 510006;2.华南师范大学 经济与管理学院,广东 广州 510006)

本文以1998年实施的“两控区”政策作为一次自然试验,采用1992年至2009年期间280个重点城市的社会经济发展数据为样本,并借助倍差分析法对“两控区”政策与经济发展的关系进行实证研究。结果表明,在实施“两控区”政策后,相比非“两控区”城市而言,“两控区”城市的人均GDP增加了8.3%,人均工业GDP增加了16.8%。这意味着,施行合适而严厉的环境规制能够促进社会经济的发展,实现环境保护与经济增长的双赢局面。另外,我们还对“两控区”城市的地理、空间、政治等不同属性进行了一系列稳健性检验。

环境规制;经济发展;“两控区”政策;倍差分析法

一、引 言

2015年底巴黎气候变化大会上一致通过的《巴黎协议》终于在2016年4月22日迎来了签署仪式。全球共170多个缔约国的国家领导人在联合国的纽约总部共同签署了《巴黎协议》。这项协议成为了继1997年《京都协议书》后第二部具有法律约束力的关于全球气候变化问题的重要文件。它的签署意味着目前在环境保护问题上已经达成全球性的共识——必须制定严格且具有强制性的法律文件以治理环境污染问题。然而,这项全球性的减排协议由开始拟稿到最终签订的过程,支持与反对的声音不断。一些乐观的支持者认为,这项协议的推动,有望能够约束各国工业化进程中的二氧化碳排放,改善目前气候变化的现状,并促进清洁能源的使用及绿色生产技术的升级,以此带动新一轮的经济增长。但也有不少悲观的反对者指出,现阶段大部分发展中国家经济结构尚未转型或正在转型,依赖于煤炭、石油、天然气等化石能源进行工业化作为主要驱动力以实现经济快速增长,这种模式是否会因这项具有法律约束力的减排协议而遭受打击?这两种观点孰是孰非,也就是说,环境规制对经济发展到底具有何种作用?这是长期以来环境经济学家一直致力探讨的本质性问题。传统的观点认为,环境规制对企业发展有直接的负面影响,会限制企业生产或增加企业负担成本,从而不利于经济的发展。早期的学者Gray[1]以及Jorgenson & Wilcoxen[2]等,他们对美国在70年代的经济衰退现象进行分析,认为严格的环境规制如1965年出台的《清洁空气法》会导致企业生产率下降,并对经济发展起到消极作用。与此相悖,有不少学者认为环境规制对经济发展具有促进作用。例如Porter & Claas[3]在其论文中指出,适宜的环境规制将会推动企业进行生产技术升级,并以此来提高企业自身竞争力,提升整体企业生产率,促进经济发展。这一论点就是著名的“波特假说”,后来众多学者也针对这个假设进行实证分析,并得到支持该假设的结论。可见,环境规制对经济发展的作用,并没有任何确切的定论。特别地,进入工业化时代以来,随着经济发展对环境、资源的依赖程度日益加深,环境规制与经济增长二者的关系变得更加错综复杂,彼此的关系就更难以捉摸。

客观地看待我国的实际,情况更甚。虽然说,经过改革开放以来三十多年的快速发展,中国经济取得了举世瞩目的成就。然而,经济的发展依赖于能源刚性扩张和资源消耗[4],在经济高速增长的同时,也付出了沉痛的代价,生态环境遭受浩劫。这种基于短视发展观的粗放型经济模式,由于长期依靠毫无节制地破坏自然环境以及消耗资源来追求生产力的提高和经济的增长,在近年来已导致了一系列环境污染问题相继爆发并持续恶化,诸如雾霾、水质污染、酸雨、温室效应等等。这预示着我国的环境污染程度达到了环境自身所能承载的最大阈值。考虑到自然环境的公共物品属性,从私人利益帕累托最优的角度去看,放任自由不加管制的话,个人或企业单位必然会无止境地使用这种公共资源,谋求经济发展的最终将会导致环境崩溃以及资源消耗殆尽。可见,实行严厉的环境规制以治理环境污染已经迫在眉睫、刻不容缓。然而,首先要解答的问题是,在我国环境规制对经济发展具有何种作用?这是政策制定者无法回避、必须回答的问题。毕竟,经济发展才是环境规制政策制定的真正归宿,也是环境政策的意义所在。也只有在厘清环境规制与经济发展之间内在关系的前提下,才能因地制宜,为我国环境政策的制定提供合适的理论依据和建议,从而进一步协调环境与经济之间的可持续发展,达到双赢的效果。

正是基于这样的背景下,本文以1998年实施的《酸雨控制区以及二氧化硫污染控制区划分方案》(以下简称“两控区”)为自然实验分析对象,采用1992至2009年间的《中国城市统计年鉴》的各项经济与社会发展数据,借助倍差分析法(Difference in Difference,简称DID),探究“两控区”政策对整体社会经济发展的影响。倍差分析法是一种对于研究政策效果非常实用和流行的计量模型。本文的研究思路是:当“两控区”政策实施后,产生了受政策影响的处理组和不受政策影响的对照组,另一方面,政策实施的时间点又将样本划分为政策实施以前和政策实施之后两组;那么通过计算处理组和对照组在不同时期的平均值变化,再将这些变化进行差分,得到的差值便度量了“两控区”政策效应。采用倍差分析法能够有效地处理了“两控区”城市与非“两控区”城市的内在系统差异,并排除了其他政策或事件等因素的影响,从而识别出“两控区”政策的效应。在模型中,我们设立了两个虚拟变量,TCZ(“两控区”城市为处理组,非“两控区”城市为对照组),Post(政策实施时间前后),对两个虚拟变量的交互项进行一个倍差分析的系数估计,该虚拟变量交互项的系数便度量了我们“两控区”的政策效应。

本文的结构安排如下:第二部分为“两控区”政策背景与相关文献综述,第三部分是实证模型与参数设定,第四部分是数据与变量的描述,第五部分是主要回归结果以及一系列稳健性检验,最后是文章结论与政策建议。

二、政策背景与文献综述

(一)政策背景

意识到环境保护的重要性以及考虑到长期发展的可持续性,政府部门于1980年中期开始加强防治空气污染的立法。1987年我国颁布了《中华人民共和国大气污染防治法》,这部新出台的关于空气污染的环保法律给地方政府以及有关部门提供一般性的原则与指导。然而,这部法律并没有给出控制二氧化硫排放的具体措施以及指定应该由哪些部门来执行。因此,该部关于空气污染的法律取得的治理效果相当有限,二氧化硫以及酸雨污染问题在《大气污染防治法》颁布后的一段时间里依然很严峻。环境的进一步恶化迫使政府部门采取更加严厉的手段。1995年,全国人大常委会修正了《中华人民共和国大气污染防治法》,一个关于空气污染以及二氧化硫排放的章节被添加进去。更重要的是,国家环保局在1995年开始制定“酸雨控制区以及二氧化硫污染控制区”方案和划分区域,并在1997年向国务院递交方案申请,这意味着一项新的、更严厉的环境规制——“两控区”政策即将出台。1998年,国务院批准通过该项方案,并发布官方文件《国务院关于酸雨控制区和二氧化硫污染控制区有关问题的批复》,交由国家环保局施行。

一旦某个城市被列入在“两控区”范围内,将会受到以下严格的环境政策管制:1.已建成的生产煤层含硫份大于3%的矿井,逐步实行限产或关停。新建、改建含硫份大于1.5%的煤矿,应当配套建设相应规模的煤炭洗选设施。现有煤矿应按照规划的要求分期分批补建煤炭洗选设施。城市燃用的煤炭和燃料重油的含硫量,必须符合当地城市人民政府的规定。2.除以热定电的热电厂外,禁止在大中城市城区及近郊区新建燃煤火电厂。新建、改造燃煤含硫量大于1%的电厂,必须建设脱硫设施。现有燃煤含硫量大于1%的电厂,要在2000年前采取减排二氧化硫的措施,在2010年前分期分批建成脱硫设施或采取其他具有相应效果的减排二氧化硫的措施。3.化工、冶金、建材、有色金属等污染严重的企业,必须建设工艺废气处理设施或采取其他减排措施。4.地方政府部门认真做好二氧化硫排污费的征收、管理和使用工作,其中用于重点排污单位专项治理二氧化硫污染的资金比例不得低于90%。

到了2000年,我们看到二氧化硫污染防治有了明显的改善。“两控区”内的102个城市二氧化硫年平均浓度已经达到国家二级标准,84.3%的严重污染企业达到控制目标的二氧化硫排放量。从2001到2006年,“两控区”城市的工业以及生活二氧化硫排放量平均增长率为负6.5%。2010年,94.9%的“两控区”城市的年平均二氧化硫浓度达到国家二级标准,并且没有任何城市有超过国家三级标准的报告。可见,这些数据表明该项严厉的“两控区”政策取得了显著的环境绩效。另外,也不少学者在分析这项重大政策的效果时,都得出近似的结论[5-7]。遗憾的是,关于这项政策对经济社会发展的作用却鲜有实证文献提及。虽然说“两控区”政策在治理工业废气污染方面发挥了重要的作用,但其对经济社会发展的影响同样不能忽视。基于此,我们对其经济效应进行实证分析以填补相关文献的空白。

(二)文献综述

自上世纪60年代以来,随着一系列的环境公害事件的出现,欧美发达国家纷纷出台严厉的环境规制以改善环境污染问题。再加上在70年代发生在资本主义国家的全球性“滞胀”现象,欧美等国家经济停滞不前。以此为契机,国外众多学者开始探寻个中原因。不少环境经济学家将经济衰退的现象归结于此前实行的严厉的环境规制,因此在70年代以后,外国学者们对环境规制与经济发展的内在关系进行了大量的实证研究。然而,受传统的观点影响,当时大多数的研究者认为,环境规制对经济发展具有消极作用。该观点基于企业生产成本的视角,认为环境规制的实施和强化将会额外增加企业费用,如行政管理费、税费、污染处理费等,大幅度增加企业的成本,从而间接提高产品价格,降低企业竞争力,不利于经济的进一步发展。Gray[1]通过分析1958年至1978年间美国制造业数据发现,美国政府实行的环境规制与生产率增长呈现显著的负相关,这些环境规制使得美国制造业的生产率在70年代整体下降了30%,制造业年均生产率下降了0.44%。Jorgenson & Wilcoxen[2]发现,由于1963年美国《清洁空气法》(Clean Air Act)的出台,这项严格的环境规制对经济发展产生了一个长期的影响效应,相比1947年至1973年,美国1973年至1985年间的年均实际产出总值增速降低了1.2%,而GNP总值的长期增长效应则为负2.59%。在后来,针对不同行业或不同国家的环境规制对经济发展的研究中,外国的学者们都持有相似的论点(Gollop & Roberts[8];Barbera & McConnell[9];Palmer & Portney[10];Levinsohn & Petrin[11])。认为环境规制会增加企业负担不利于经济发展的这一类观点一般建立在静态分析角度上,假设技术、资源以及消费需求等外部条件不变,聚焦于环境规制的成本,其中包括治理污染的直接成本以及除了排污投资外,减少其他投资项目的机会成本等等[12]。

直到90年代,欧美等国家的经济开始摆脱滞胀的局面,扭转衰败的态势。基于这样的大环境前提下,研究者们在探索环境规制与经济发展之间关系的问题上提出了新的观点。其中,以Porter & Claas[3]提出的“波特假说”最负盛名。“波特假说”首次系统地阐述了环境规制与企业竞争力之间的关系,Porter从动态的视角出发分析,认为若实施合理恰当的环境规制,可以有效地激发企业关于生产过程、环境管理和环境友好型等方面的技术创新行为,从长期来看,创新所带来的效益可以提高生产力,抵消环境规制带来的额外成本,从而推动经济发展。这个新的观点在学术界引起了广泛的关注。此后的学者对“波特假说”进行了大量的实证研究。如Brunnermeier & Cohen[13]对美国1983至1992年的制造业数据进行分析,认为环境规制会使企业增加研发支出,从而对制造行业的专利发明数量上具有正显著的影响;Berman & Bui[14]则以美国南海岸的炼油业为例,严格的空气质量控制条例使得当地的炼油厂生产率大大提高。相关文献还有从化工行业[15]、自动化行业[16]以及农业[17]等行业进行分析,都得出环境规制提高企业生产率、促进经济发展的结论。后来更有部分学者对“波特假说”进行完善与发展,譬如进一步考虑管理者行为的假设[18]、产品市场的规模[19]以及企业的组织形式[20]等。目前为止,“波特假说”已经成为阐述环境规制与经济发展之间关系的主流观点,拥有众多的研究支持者以及实证证据。

而反观国内,则由于近些年来环境污染问题频繁爆发以及环境政策的相继出台,环境规制与经济发展二者的关系才一度成为热点,相关的实证文献才开始涌现。同样地,无论是在国内还是国外,在环境规制对经济发展有何影响这个问题上依然没有统一的定论。可以将这些不同的观点归纳为三种。第一,认为严厉的环境规制会抑制经济增长。如李钢等[21]通过构建CGE模型估算主要污染物的环境规制强化与经济的关系,数据表明若强化环境规制,则会降低1%的经济增长率,同时减少1.7%的出口量。第二,环境规制对经济发展具有积极作用。这部分学者认为严厉的环境规制反而鼓励企业创新,从而会刺激经济的发展,这种观点占多数。如张红凤等[22]通过对山东省人均GDP和污染物排放量进行实证分析,得出严格有效的环境规制能改善污染,使环境恶化在较低水平下越过ECK拐点,实现环境保护和经济增长的双赢。陈诗一[23]基于动态行为分析模型,对中国未来40年的工业节能排污局面进行预测,结果显示支持“波特假说”。张成等[24]利用DEA方法分析检验1996年至2007年中国工业部门的面板数据,发现长期的环境规制对工业部门生产率的促进作用比短期的更显著,强化环境规制可以产生“创新补偿”效应,实现环境与经济双赢发展。第三,环境规制对经济具有不确定性影响。原毅军、刘柳[12]把环境规制视为投入要素,通过对2004至2010年中国30个省份的面板数据进行分析,发现能充分刺激创新技术的投资型环境规制能有效促进经济增长,而消费型的规制对经济影响不显著。张成等[25]构建模型,对1998年至2007年中国30个省份的工业部门的面板数据进行检验分析,得到低强度的环境规制对企业生产技术进步率起制约作用的结论,而当强化环境规制时,企业生产技术进步率也跟着逐步提高;另外,环境规划强度与生产技术进步的关系在东部和中部地区时显著呈现U型曲线,而在西部地区不明显。总的来说,目前对于环境规制对经济的作用众说纷纭,研究结论存在不少分歧。

上述众多的文献从不同地区、不同行业以及企业创新、企业生产率的角度出发,在为我们剖析环境规制与经济发展关系时提供了宝贵的借鉴。但如果要从宏观的视角去理解环境规制对整体社会经济的发展的作用,显然是不够直观和存在偏差。首先看到,外国文献的研究对象是欧美等发达国家的环境规制,一方面其严厉程度与我国相差甚远,另一方面难以将环境规制的严厉性进行量化,所以即便是采用相同的行业数据,二者之间也没有可比性。更不能以“拿来主义”的思维全盘接纳其结论。其次,在我国的文献研究当中,不仅是不同学者在使用的实证分析方法、生产率的衡量等方面均存在差异,而且研究所采用数据仅为个别行业无法代表整体。这些问题的存在使得了该类文献在整体上难以为环境规制与社会经济发展的关系做出评价。与前面文献相比,本文以“两控区”政策作为自然实验,采用更为直观的人均GDP、人均工业GDP作为被解释变量,通过倍差分析法能够克服了各种外生条件造成的偏差影响,将“两控区”政策对总体社会经济发展、工业经济发展的影响效应计算出来,并填补了有关文献在从宏观视角下剖析环境规制对经济发展影响的空白。

三、实证模型

为了验证环境规制对经济发展的影响效果,我们把1998年在我国实施的“两控区”政策视作一个准自然实验,来指导一个倍差法分析。在该政策出台后,出现一个不受政策变化影响的对照组(非“两控区”城市)以及一个被认为受政策影响的处理组(“两控区”城市)。另外,我们还需要确定政策实施年份时间点,从而更好地控制“两控区”城市与非“两控区”之间在政策实施前后的差异。那么我们根据政策时间点以及是否受到政策影响这两个条件,将样本划分成为4组:变化前的对照组、变化后的对照组、变化前的处理组和变化后的处理组。我们的倍差分析回归方程有如下形式:

(1)

我们关心的估计参数是γ,它度量了“两控区”政策的经济效应。在以人均GDP、人均工业GDP分别作为被解释变量的两个回归方程中,我们对γ期望值均为正。“两控区”政策要求对低劣、过时的生产技术设备淘汰,明令禁止使用质量低下的燃煤,同时要求已有企业必须安装除硫设备。这样一来,促使企业进行技术升级与生产创新。虽然投入的治污费用增加,但我们假设,企业创新能够提升自身竞争力,此时带来的经济效应能够抵消了成本的增加。在整个过程中,企业利润增加的同时,也推动当地的经济发展。

另外要说明的是,本文所用到的数据是1992至2009年的年份平衡面板数据,然而每年所统计的城市个数并不一致,因此所研究的是一个非平衡面板数据模型。而非平衡面板数据对我们计算离差形式的组内估计量并不会产生实质性的影响[27]。非平衡面板数据特征更加接近真实的经济分析模型。首先看到,在我们的回归方程中,使用的是固定效应模型。一般而言,固定效应模型的形式是

(2)

处理固定效应问题,先将方程(2)两边取时间平均值便得到方程

(3)

E[εit|μi,λt,Xit]=0

E[εit|TCZi·Postt,μi,λt,Xit]=E[εit|μi,λt,Xit]

我们针对以上的假设条件进行稳健性检验。使用“两控区”政策作为一个准自然实验来探究环境管制对社会经济发展影响的一个重要的内生挑战是,“两控区”城市的选定有可能与影响GDP、但又无法观察的因素相关。因此,我们在稳健性检验中增加了对“两控区”城市不同属性的检验,探究了各个城市之间的地理属性(是否属于山区城市),空间属性(东部或西部地区)以及政治因素(是否属于经济特区城市)等差异。在剩下的部分,我们还进行了其他稳健性检验,我们在方程中增加了净出口占GDP比重(traderatio_ixpost)这个解释变量,以此判断我国的社会经济发展是否受到了与“两控区”几乎同时期发生的1997年亚洲金融危机的冲击,识别了“两控区”政策的净经济效应。

四、数据与变量描述

(一)数据

本文采用如下来源的数据:

1.《中国城市统计年鉴》(1992-2009)

2.《酸雨控制区和二氧化硫污染控制区划分方案》

3.《国务院关于酸雨控制区和二氧化硫污染控制区有关问题的批复通知》

(二)变量

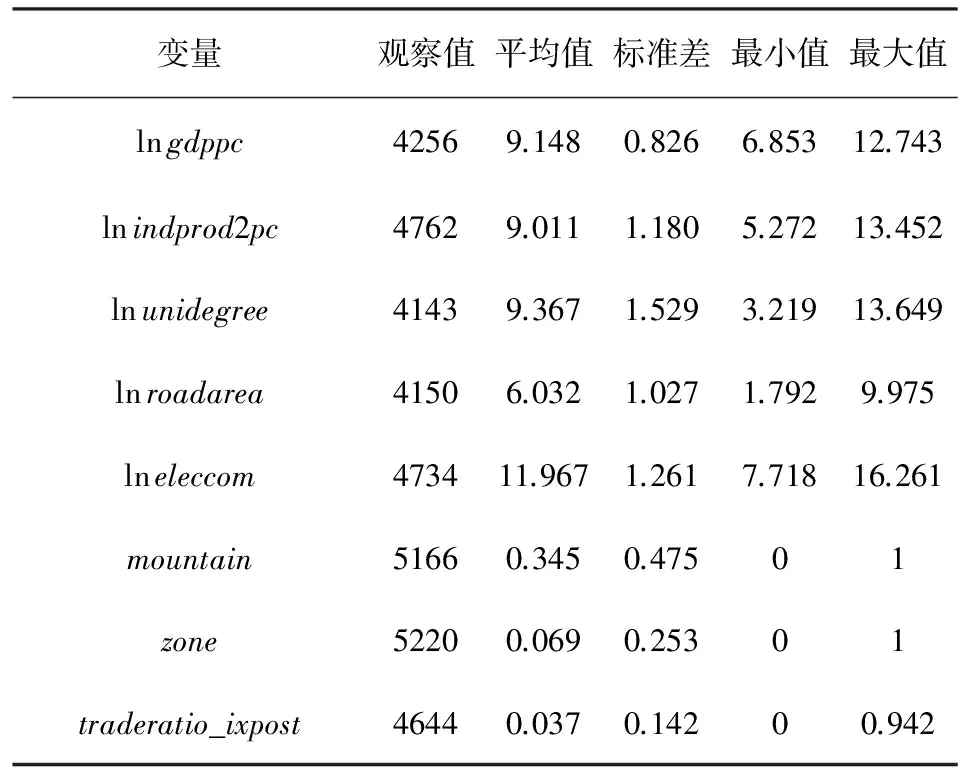

在第一部分数据中,我们得到了模型中的被解释变量以及解释变量。全国280个城市在1992年至2009年间的社会经济发展和城市建设等各方面的统计数据。我们选取人均GDP、人均工业GDP作为被解释变量,而选择城市道路面积、大学学历以上人数、全年耗电量作为解释变量。然而,这部分数据的缺点是:《中国城市统计年鉴》每一年的统计表上所列出的城市个数不一致,以及个别城市的统计数据不全、某些变量有缺漏。因此我们研究的样本是一个非平衡面板数据。但非平衡面板在使用固定效应模型进行分析时,正如前文所述,并不会影响我们对参数的估计。

表1 主要变量解释

第二、三部分数据为我们提供了“两控区”城市的详细名单。在《中国城市统计年鉴》的280个城市里面,有174个是“两控区”城市。并且在1992年至2010年间,这份TCZ城市名单一直保持不变。因此,将这三部分数据进行整理合并,我们可以得到全国280个重点城市(其中174个为“两控区”城市)的1992年至2009年间的社会经济发展指标统计量等大样本数据。综上所述,这样的数据结构可以将1998年实施的“两控区”政策看作是一个准自然实验来指导一个倍差分析估计模型,度量了其政策效果,以便判断环境规制到底与经济发展之间是否达到双赢的局面。

表2 主要变量统计描述

五、实证结果

(一)主要结论

关于模型(1)的回归结果在表3中展示。在表3的第2列中我们将人均GDP作为被解释变量,第3列则以人均工业GDP作为被解释变量。并在方程中控制了大学以上学历人数、全年耗电总量、城市道路面积以及城市-年份虚拟变量这几个关键解释变量。

我们的结果表明,表3的2、3两列中TCZ与Post交互项的估计参数均显著为正。这意味着实行“两控区”政策后,“两控区”城市的人均GDP提高了8.3%,人均工业GDP提高了16.8%,也即,“两控区”政策作为一项严厉的环境规制,并没有限制经济发展,而是实现环境保护与经济增长双赢的结果。原因在于“两控区”政策明令要求对低劣、过时的生产技术设备淘汰,禁止使用质量低下的燃煤,同时要求已有企业必须安装除硫设备。这样一来,迫使企业采用先进设备,并进行技术升级与生产创新,这个过程中必然会导致企业生产效率的提高。虽然投入的治污费用增加,但企业技术创新和升级能够提升自身竞争力,此时带来的经济效应能够抵消了成本的增加。那么在实施了“两控区”政策后,长期下去,企业的利润逐渐提高,同时也推动了当地的经济发展。

另外,我们观察到第2列的系数比第3列的要小,这说明经济总体的GDP比工业GDP受到的影响更小,这样的结果更符合常理。不难发现,“两控区”政策是专门针对工业污染废气排放的管制条例,它首先会对工业行业产生一个直接的影响,严格限制工业生产过程中的污染废气物排放,迫使企业弃用落后生产设备,采用先进高效的生产设备,实现产业升级或者创新,带动企业生产效益的提升。而对于经济总体的GDP,其计量数值包含了经济社会中的其它行业,如农业、服务业、金融业等等,但“两控区”政策对这些非工业行业的经济影响仅仅是间接而微弱的,那么对这些行业GDP数值进行加权平均,在其他条件不变的情况下,“两控区”必然使得工业GDP的增速优于总体GDP。

表3 主要回归结果

(二)稳健性检验

使用“两控区”政策作为一个准自然实验来探究环境规制对经济发展的影响效果,其中一个重要的挑战是,“两控区”城市的选定有可能与影响经济发展程度但又无法观察的因素相关。也就是说,我们所考虑的问题是,“两控区”城市的选定是否与城市内在的系统差异相关,特别地,这些差异与人均GDP或人均工业GDP相关。

有以下两个事实能够减轻这种相关程度。第一,“两控区”政策以及“两控区”城市的选定是由中央政府所决定,对于城市层面的地方政府部门来说是外生的。第二,“两控区”城市的选定标准是基于过去环境污染程度以及污染标准的阈值,环境污染程度是当地的工业发展与环境保护措施两方面共同作用的结果,污染标准则由环境部门制定,二者都不能被地方政府部门人为地操控。尽管如此,我们还要分析各个城市之间的内在系统差异,更全面地了解“两控区”城市的选定因素,从而指导一个稳健性检验。

首先,我们观察了地理因素。我们假设地理位置处于山区的城市要比非山区城市的经济发展程度受“两控区”政策的影响更小。原因是山区城市的交通位置优势不明显,各类重工业企业相对较少聚集,因而“两控区”政策对山区城市经济发展程度的影响作用更微弱。而相对来说,非山区城市地理位置优越、交通便利,各种工业经济活动更活跃,受到“两控区”政策的影响较大。我们添加了山区虚拟变量mountain,将样本分成两个组别,一组为非山区城市,另一组为山区城市,进行上述模型(1)的回归。

我们的结果如表4所示,可以看到,山区城市两个方程的TCZ·Post系数不显著、回归系数小且正负性不一,这意味着“两控区”政策对山区城市的经济影响不显著。而非山区城市,TCZ·Post则均显著为正,也即“两控区”政策与对社会经济的发展存在明显的促进作用。应当指出的是,这个结果相比表3来说,方程中TCZ·Post的系数变得更大。这是因为表3的结果衡量的是所有城市受到“两控区”政策的综合经济效应影响。而在表4中,我们以地理属性将城市从中区分,不同城市群组之间受到“两控区”政策影响存在差异。在“两控区”政策对山区城市的影响变小的同时,那么,受到政策影响的非山区城市的经济效应也变得越大。表4所呈现的结果符合了这一理论假设。

表4 山区城市与非山区城市的稳健性检验

注:yes表示添加了城市-年份固定效应,no代表没有添加;括号里面的是稳健的标准误;***、**和*分别表示检验统计量在1%、5%和10%水平上统计显著。

其次,我们也考察了城市的空间特征。目前我国经济发展东西不平衡,相对而言,东中部发达而西部落后,因此这二者的经济发展受环境规制的影响必然有差异,我们将城市归属于东中部或西部这一属性引入到回归模型中,以证实我们的假设。1986年全国人大六届四次会议通过的“七五”计划将我国划分成为东部、中部、西部①① 东部地区包括北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南等11个省(市);中部地区包括山西、内蒙古、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南、广西等10个省(区);西部地区包括四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆等9个省(区)。。按照这个标准,我们将城市样本划分成东中部、西部两组,并进行模型(1)的回归。回归结果如表5所示,由TCZ·Post的系数可以看出,东中部地区在“两控区”政策的影响下,人均GDP以及人均工业GDP均有显著的增加;而西部地区则不显著,甚至环境规制对人均GDP的影响是负的。这个结果符合我们预期的设想。考虑到东中部地区相比起西部地区,经济发达,企业竞争力更强大,对于严格的“两控区”政策,企业的应变、创新能力更强,自然能够通过政策促进自身技术升级与创新,从而弥补环境规制的成本。而西部地区企业这种创新能力较弱,一旦遭遇严格的环境规制,在成本提高却又无法通过创新收益弥补的情况下,必然会影响企业正常的运营,从而经济发展也受到影响。该结果通过了稳健性检验,并佐证了“波特假说”。

表5 东西部地区的稳健性检验

注:yes表示添加了城市-年份固定效应,no代表没有添加;括号里面的是稳健的标准误;***、**和*分别表示检验统计量在1%、5%和10%水平上统计显著。

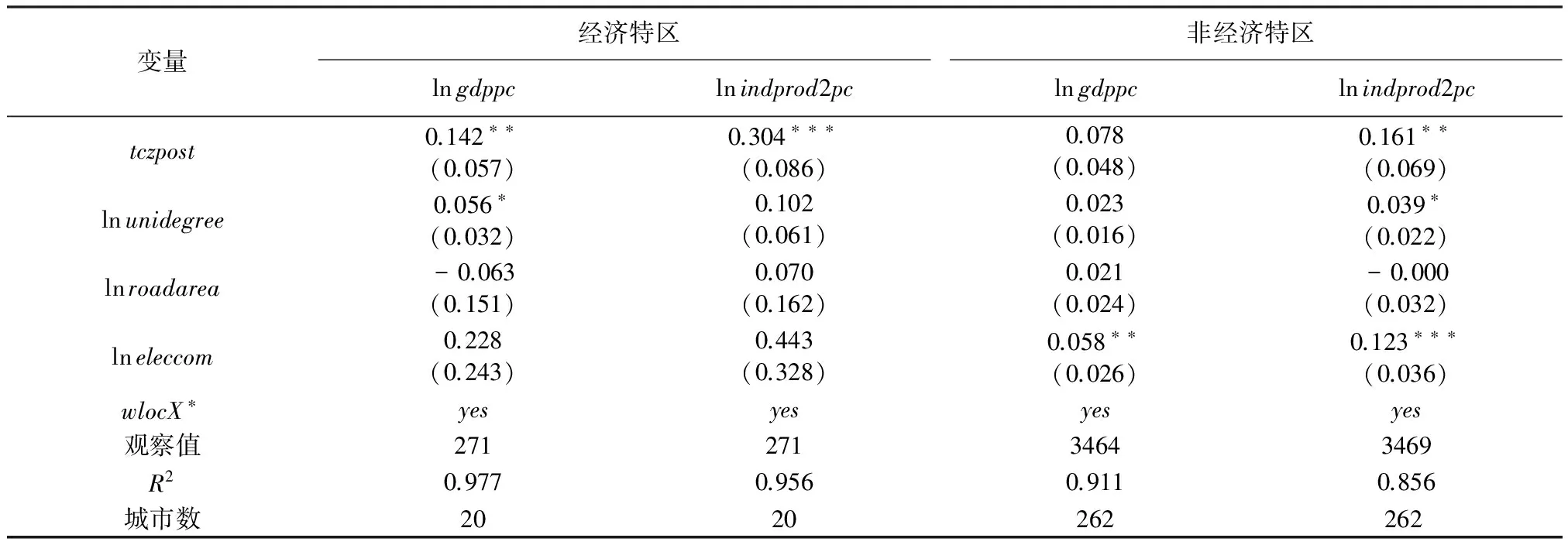

另外,我们还对城市的政治因素进行分析,特别地,对是否属于经济特区这一属性进行观察。由于中央政府政策的偏向,以及当地政府招商引资的政策支持,经济特区各种优惠条件吸引了大量的工业企业聚集。工业聚集的规模效应能够使得经济特区的社会经济快速发展,但同时也会带来严重的工业污染。因此,我们倾向于认为“两控区”城市的选定与是否属于经济特区城市这一特征相关。我们在方程中添加了经济特区虚拟变量zone并进行模型(1)的回归。回归结果如表6所示,我们看到经济特区城市组别里面分别以人均GDP、人均工业GDP为被解释变量的回归方程中的TCZ·Post系数均为正的,并且在统计上显著。这个结果印证了我们前面的假设。而非经济特区城市,以人均GDP为被解释变量的方程的系数并不显著,只有人均工业GDP方程的系数显著为正,但该系数相对于经济特区的要小。对于两组城市系数之间的大小差异可以这样解释:由于经济特区独有的政治属性优势,其经济发展程度、工业生产活力均要比非经济特区城市高,这样一来,随着“两控区”政策的出台,经济特区城市所受到的政策效应必然会比非经济特区城市的更大,因此其人均工业GDP环境规制的经济效应也相应更高。还有一个值得注意的地方,通过对比表3、表4回归方程中TCZ·Post的系数大小,我们可以发现表6的系数最大,其次为表4,最后为表3。与前文所述类似,不难看出,经济特区城市的经济发展程度、工业化程度必然要比非山区城市高,而这两者的经济、工业指标又肯定比所有城市的加权平均数要高。那么显然,在其他条件不变的情况下,“两控区”政策对这些城市群组的环境规制经济效应的大小也按照这样的规律排列。这样的对比更加直观地描述了城市属性间的差异,符合我们的预想假设。

表6 经济特区与非经济特区的稳健性检验

注:yes表示添加了城市-年份固定效应,no代表没有添加;括号里面的是稳健的标准误;***、**和*分别表示检验统计量在1%、5%和10%水平上统计显著。

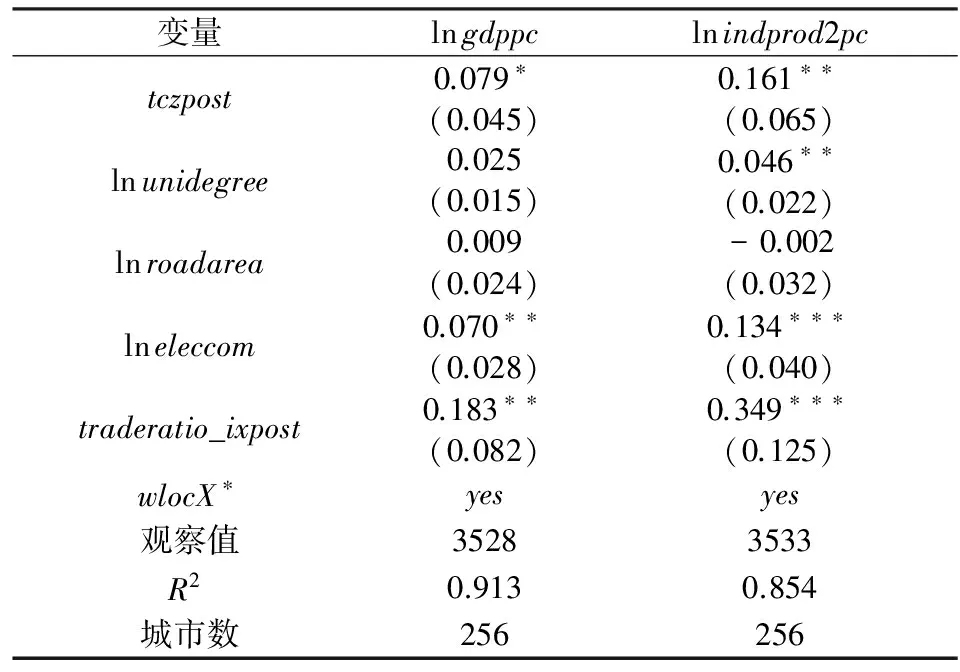

(三)其他政策的影响

考虑到在“两控区”政策施行的同一时期,如果还存在其他重大政策或事件的发生,那么我们所估量的环境规制对经济发展的影响不能仅仅归根于“两控区”政策的效应,忽略其他条件必然存在着偏误。事实上,在1998年“两控区”政策实行之初,亚洲金融危机正在蔓延,其影响范围波及我国,并对我国的经济发展造成很大的冲击。亚洲金融危机的影响主要体现为进出口贸易量的变动。因此,在模型(1)中,我们添加了进出口贸易量占GDP比重(traderatio_ixpost)作为控制变量。回归结果如下表7所示,以人均GDP、人均工业GDP作为被解释变量的两个方程中TCZ·Post的系数均显著为正,并且与表3中的结果很接近。这意味着,虽然说1998年的亚洲金融危机对我国的GDP有影响,但是在方程中控制了与亚洲金融危机相关的进出口贸易变量后,我们的结果依然存在,并且是显著而稳健的。方程所衡量的环境规制对经济发展的效应也是排除了亚洲金融危机干扰的净效应。

表7 亚洲金融危机效应的稳健性检验

注:yes表示添加了城市-年份固定效应,no代表没有添加;括号里面的是稳健的标准误;***、**和*分别表示检验统计量在1%、5%和10%水平上统计显著。

六、结论与政策建议

当下,气候变化、雾霾、酸雨、水污染等等一系列的生态环境恶化问题持续爆发,而这一切都可以归根于以化石能源为动力的传统工业化发展模式。整个社会充斥着各种担忧与反思,人们寄望于管理者能够出台严厉的环境规制对工业生产进行整治。但让管理者所困扰的是,工业化的进程也是经济发展的重要环节,那么严厉的环境规制会对经济发展产生何种影响?历来环境经济学家在相关方面的理论也莫衷一是。当矛盾指向环境规制与经济发展二者的关系时,管理者该如何协调?因此,对这种关系的研究与剖析也就成为了当前一个亟需解决的重要课题。

距离1998年实施的“两控区”政策已过去近20年,“两控区”城市的污染得到一定程度的抑制,污染事件已鲜有听闻,而相关区域的经济并没有受到政策的牵制而停滞不前,反而是取得了一定的成就。我们不能静态地、孤立地看待环境规制与经济发展的关系,这二者是互相联结、互相促进、紧密地结合在一起,并非是此消彼长的关系。若因地制宜,制定合理恰当的环境政策将有利于实现环境保护与经济增长的双赢局面。基于本文的分析,我们得到的政策建议如下:

首先,政府必须做好引导作用。显然,自然环境的公共物品特性决定了政府部门实施环境规制的必要性。政府作为国家管理者,不但要治理环境污染,还要兼顾经济社会的发展。“两控区”政策给我们的启示是,合适而严厉的环境规制能够促进经济社会的发展。不仅严格,更要“合适”,那么,何谓“合适”?这是环境规制成功与否的关键所在。应当看到,并不是所有的环境规制都存在着经济促进效应[12]。一方面,政府部门必须转变现有环境规制的形式,要考虑从根本上治理环境污染,使得实施环境规制的最终能够刺激企业的创新能力,并促进生产率的提升以及生产技术的升级,这样才能实现可持续发展,达到双赢的效果。从这一点上看,环境规制应以“投资型”代替“费用型”,或者说应以“市场鼓励型”代替“命令强制型”[29]。借鉴“两控区”政策的做法,政府应该加大对环境污染治理的投资与补贴,鼓励企业使用清洁能源与先进治污技术,而不是对企业进行强制性的收费,倘若这样,无异于杀鸡取卵。另一方面,因地制宜,实施区域性环境规制,协调地区发展战略与环境规制的关系。由于各个地区的经济发展状况、地理位置、自然资源等因素的差异,其企业发展的程度与规模截然不同,所受到政策的经济效应也随之变化。本文的稳健性检验结果也验证了这一点。因而,环境政策的制定应根据我国主体功能区规划,实施差别化管理。这样,政府才能更好地当好“管理者”这个角色。

其次,企业的创新才是第一要义。经济社会是一个复杂的生产集合,其组成单元便是所有大小不一行业各异的企业。经济社会的发展是每个企业合力的内在推动。因此,从微观的角度看,环境规制与经济社会关系的最大问题归根到底在于环境规制对企业的发展产生何种影响。显然,外生的环境规制会增加企业的成本与限制企业的生产,从而对企业的生产率提高或竞争力发展十分不利。毫无疑问,要扭转这种窘境,只有将外生的环境规制阻碍转化为企业内在的发展动力才是行之有效的方法。那么,企业需要以环境规制为契机,从能源创新与技术创新上进行突破,增加对污染治理与技术研发的投资,使用清洁的能源、提高能源利用效率或升级绿色的技术手段与设备。因为一旦实现了这样的产业创新,不仅环境污染问题将会迎刃而解,还有可能占据了全球产业的制高点,继而引爆新一轮的经济增长,其影响意义十分深远。另外,企业创新也是“波特假说”的重要条件,脱离了这个前提,“波特假说”也不再成立,环境质量与经济发展就难以兼得。

一言以蔽之,环境污染问题的解决并不能一蹴而就,环境保护与经济发展双赢局面的实现更非易事,惟有在政府规制引导与企业内在创新这两方面的不断努力之下,这些问题才能最终得以解决。

[1] Gray W B.The cost of regulation: OSHA, EPA and the productivity slowdown[J]. American Economic Review, 1987, 77(5):998-1006.

[2] Jorgenson D W,Wilcoxen P J. Environmental regulation and U.S. economic growth[J]. Rand Journal of Economics, 1990, 21(2):314-340.

[3] Porter M E, Claas V D L. Toward a new conception of the environment-competitiveness relationship[J].Journal of Economic Perspectives,1995, 9(4):97-118.

[4] 林伯强,刘希颖. 中国城市化阶段的碳排放:影响因素和减排策略[J]. 经济研究,2010,(8):66-78.

[5] 薛志刚,郝吉明,陈复,柴发合. “两控区”二氧化硫排污交易研究[J]. 中国电力,2003,36(7):56-58.

[6] 朱法华,薛人杰,朱庚富,成杰. 利用排放绩效分配电力行业SO2排放配额的研究[J]. 中国电力,2003,36(12):76-79.

[7] 宋国君,钱文涛,马本,周莉. 中国酸雨控制政策初步评估研究[J]. 中国人口、资源与环境,2013,23(1):6-12.

[8] Gollop F M, Roberts M J. Environmental regulations and productivity growth: The case of fossil-fueled electric power generation[J].Journal of Political Economy, 1983,91(4):654-74.

[9] Barbera A J, Mcconnell V D.The impact of environmental regulations on industry productivity: Direct and indirect effects[J]. Journal of Environmental Economics & Management, 1990,18(1):50-65.

[10] Palmer K,Portney P R. Tightening environmental standards:The benefit-cost or the no-cost paradigm[J]. Journal of Economic Perspectives,1995,9(4):97-118.

[11] Levinsohn J, Petrin A. Estimating production functions using inputs to control for unobservable[J]. Review of Economic Studies, 2000, 70(2):317-341.

[12] 原毅军,刘柳. 环境规制与经济增长:基于经济型规制分类的研究[J]. 经济评论,2013,(1):27-33.

[13] Brunnermeier S B,Cohen M A.Determinants of environmental innovation in US manufacturing industries[J]. Journal of Environmental Economics & Management, 2003,45(2):278-293.

[14] Berman E, Bui L. Environmental regulation and labor demand: Evidence from the South Coast Air Basin[J]. Journal of Public Economics, 2001, 79(2):265-295.

[15] Rassier D G, Earnhart D. Does the porter hypothesis explain expected future financial performance? The effect of clean water regulation on chemical manufacturing firms[J]. Environmental & Resource Economics, 2010, 45(3):353-377.

[16] Crotty J, Smith M.Strategic responses to environmental regulation in the U.K.automotive sector: The Europeanunion end-of-Life vehicle directive and the porterhypothesis[J]. Journal of Industrial Ecology, 2008,10(4):95-111.

[17] Managi S.Competitiveness and environmental policies for agriculture: Testing the Porter hypothesis[J]. International Journal of Agricultural Resources and Ecology, 2004,3(3-4):310-324.

[18] Ambec S,Barla P. Can environmental regulations be good for business? An assessment of the Porter hypothesis[J]. Energy Studies Review, 2006,14(2):42-62.

[19] Simpson D, Bradford R L.Taxing variable cost: Environmental regulation as industrial policy[J]. Journal of Environmental Economics and Management, 1996,30(3):282-300.

[20] Mohr R D.Technical change, external economies, and the Porter hypothesis[J]. Journal of Environmental Economics and Management, 2002,43(1):158-168.

[21] 李钢,董敏杰,沈可挺. 强化环境管制政策对中国经济的影响——基于CGE模型的评估[J]. 中国工业经济,2012,(11):5-17.

[22] 张红凤,周峰,杨慧,郭庆. 环境保护与经济发展双赢的规制绩效实证分析[J]. 经济研究,2009,(3):14-26.

[23] 陈诗一. 节能减排与中国工业的双赢发展:2009-2049[J]. 经济研究,2010,(3):129-143.

[24] 张成,于同申,郭路. 环境规制影响了中国工业的生产率吗——基于DEA与协整分析的实证检验[J]. 经济理论与经济管理,2010,(3):11-17.

[25] 张成,陆旸,郭路,于同申. 环境规制强度和生产技术进步[J]. 经济研究,2011,(2):113-124.

[26] Bertrand M, Duflo E, Mullainathan S. How much should we trust differences-in-differences estimates[J]. Quarterly Journal of Economics, 2004, 119(1):249-275.

[27] Baltagi B H, Chang Y J. Incomplete panels: A comparative study of alternative estimators for the unbalanced one-way error component regression model[J].Journal of Econometrics, 1994, 62(2):67-89.

[28] 吴勇,林悦. 非平衡面板数据模型的估计方法及应用[J]. 统计与决策,2013,(8):76-78.

[29] 李永友,沈坤荣. 我国污染控制政策的减排效果——基于省际工业污染数据的实证分析[J]. 管理世界,2008,(7):7-17.

责任编辑、校对:李再扬

2016-06-15

本文得到广东省2015年度省公益研究与能力建设专项资金项目“环境规制对广东省产业转型升级和吸引外资的理论与实证研究:基于企业异质性的视角”(项目编号:2015A070704047)、广东省教育厅育苗工程(人文社科)项目“产业集聚对企业养老、医疗保险支出的影响机制分析”(项目编号:2013WYM_0013)、广州市科技计划项目“广州市产业集聚对企业社会保障支出的影响机制研究”(项目编号:2014Y4300024)的资助。

吴明琴(1982-),女,山东省淄博市人,华南师范大学华南市场经济研究中心,经济与管理学院副教授,研究方向:环境经济学、劳动经济学;周诗敏(1993-),女,广东省台山市人,华南师范大学经济与管理学院硕士研究生,研究方向:环境规制与区域经济发展;陈家昌(1990-),广东省台山市人,华南师范大学经济与管理学院硕士研究生,研究方向:环境规制与区域经济发展。

A

1002-2848-2016(06)-0044-11