情感互动与青年农民工的身份认同

——基于湖北武汉市的实证研究*

2017-01-13徐依婷

卢 飞,徐依婷

(1.华中师范大学 社会学院,湖北 武汉 430079;2.四川省人口学会,四川 成都 610041)

情感互动与青年农民工的身份认同

——基于湖北武汉市的实证研究*

卢 飞1,徐依婷2

(1.华中师范大学 社会学院,湖北 武汉 430079;2.四川省人口学会,四川 成都 610041)

农民工身份认同危机是在社会转型的大背景下,农民向城市流动所引发的一个重要的社会现象。本研究以湖北武汉市的青年农民工群体为研究对象,基于开放式访谈和个案研究,试图通过“情感互动”的分析来对青年农民工身份认同现象进行再解释。个案表明,青年农民工在城市参与社会互动的过程中,理想状态是通过低度情感能量的唤起、短期情感到长期情感能量的转换以及高度情感互动与青年农民工身份符号的再投资来完成其城市身份认同,进而达到社会融合,而现实是多数青年农民工在社会互动中无法获得高度的情感能量,致使身份认同失败。笔者分别从个人、社区以及社会组织等三方面提出措施来加强青年农民工与城市居民的情感互动,进而实现城市社会的身份认同。

情感互动;青年农民工;身份认同;互动仪式

一、文献回顾与问题的提出

随着社会的转型,农村人口经历了大规模、大范围的迁移流动,中国成为一个人口流动比较频繁的社会。笔者通过国家社科基金重大项目“城市流动人口的服务管理问题研究”的研究数据,发现在1 843名“80后”青年农民工中,未来定居去向选择在打工城市的只有280人,仅占总数的15.2%,一方面是因为经济、制度等条件的不允许,另一方面就是因为青年农民工的城市身份认同危机。乡村社会是个熟人社会,系统性的传统因素和现代性的制度规范为农民的身份提供了完全的确认信息。而一旦青年农民工进入城市,接触的是新的生活方式和新的社会规范,这使他们很难获得城市的身份认同,便容易出现身份认同危机,主要表现为青年农民工在城市缺乏情感归属,得不到社会认同,以至于对新身份的确认和内化出现模糊不清的问题。[1]

回顾以往关于青年农民工情感与身份认同的研究:李汉林、魏钦恭,张彦等认为农民工遭受着情感表达的“灰色地带”,面临着社会和心理的结构性紧张,并逐渐形成一种失范取向,很难实现身份认同。[2]王春光也指出农民工构建和承受的“情感孤岛”,严重影响了农民工在城市的身份认同。[3]而李树茁、任义科、靳小怡、费尔德曼通过农民工情感支持网的研究发现,农民工情感支持网的网络规模对农民工的身份认同有显著影响,情感支持网规模越大,越可能与市民互动交往,越有利于培养农民工与市民之间的感情。[4]通过对他们研究的梳理发现,农民工在城市的情感表达与身份认同有着很强的正相关关系。

卢晖临、潘毅将情感体验和身份认同作为关注的焦点,通过对深圳和东莞农民工的田野调查,认为青年农民工有着比第一代农民工更为深刻和强烈的情感体验,他们由焦虑和痛苦走向愤怒和怨恨,并在这种情绪支配下频繁卷入各种针对资本的集体行动,反抗加在他们身上的“农民工”这样的准社会身份。[5]很明显,这种观点只看到了消极的情感体验对青年农民工身份认同的不利影响,忽略了互动仪式对农民工情感能量的转换作用,忽略了高度情感能量对青年农民工身份认同的积极作用。而余晓敏、潘毅[6]、朱虹[7]通过对打工妹的消费研究发现,她们试图在消费领域通过生活方式的再造,由消费行为来建构情感体验,完成认同情感的社会性建构,以期获得身份认同。事实上,青年农民工的城市消费除受到收入的硬约束外,还受到城市消费市场的排斥,很难通过消费实践活动来获得高度的情感能量和主流社会的认同。

总之,通过对以往农民工情感研究的梳理,我们发现青年农民工的身份认同不是一个静态的结构,而是一个动态的演变过程。在以往的研究中,学者主要研究情感体验对农民工身份认同的影响,鲜有学者研究情感能量如何获得和情感互动如何作用于青年农民工身份认同。我们在武汉市调查青年农民工身份认同时发现大多数农民工的社会交往趋于“内卷化”,在情感互动中获得低度的情感能量,而部分青年农民工群体积极参加当地社区活动、社会活动,并通过发挥主观能动性来获取高度情感能量。这促使笔者思考,为什么这个群体要积极、主动参加社会互动?这种积极的情感能量给他们的身份认同带来了什么影响?本文将在芝加哥学派R.E.帕克和E.W.伯吉斯“互动过程论”的基础上,探讨互动仪式链中的情感能量如何作用于青年农民工的身份认同。

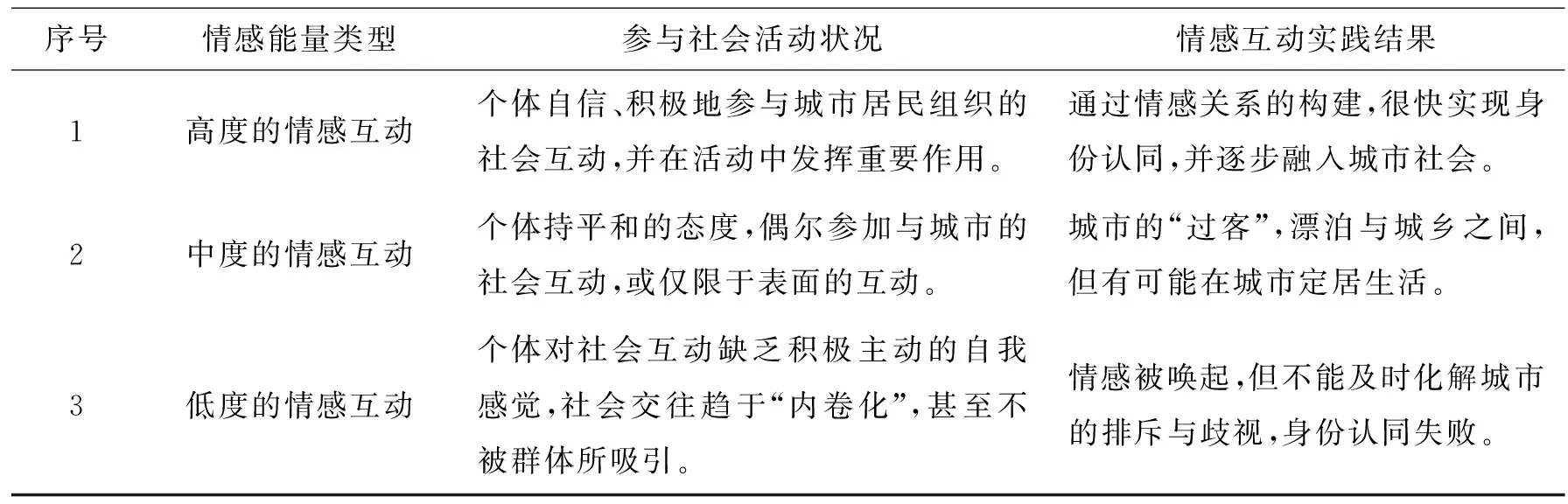

本文所采用的资料来源于笔者在武汉市所做的个案调查。研究的被访者年龄集中在20~35岁,大部分是初中文化,主要从事个体、工人、修理或酒店服务等,并且有的已经在武汉定居。从受访者社会互动情况、情感能量的获得以及互动结果来看,大致可以分为以下几类:

表1 青年农民工情感互动与身份认同

二、青年农民工的互动现状与情感能量的产生机制

(一)青年农民工的互动仪式现状

“互动仪式”一词出自戈夫曼,是指一种表达意义性的程序化活动。这类活动对群体生活或团结来说具有象征性意义。仪式是互动的主要形式,是人们各种行为姿势相对定型化的结果,人们做出这些姿势,以形成和维持某种特定的社会关系。[8]

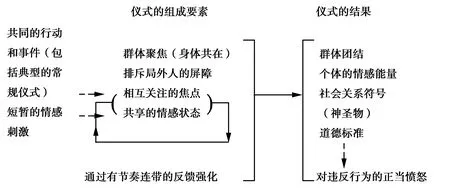

柯林斯指出,互动的产生在于个体运用它们各自的文化资本和情感能量彼此交换,即这种互动涉及资本和情感能量的投入来进行的日常程序化活动。当人们参与到共同的行动和事件中,形成一种身体共在,通过某种情感刺激的触发,使得集体的关注聚焦,共享同一种情感状态,从而产生类似于涂尔干所言的“集体意识”和团结感,以及某种长期的连续的情感状态,即情感能量。如图1:

图1 互动仪式

柯林斯认为每一个个体都被互动的场景所吸引,并且最终能在文化资本和情感能量上得到回报,同时,情感能量也是社会互动的真正驱动力。他认为人们对时间、能量、文化资本和其他能应用到各种互动仪式中的资源进行估计,然后他们选择那些能够最大程度增进他们情感利益的方式。

个案一:汽修厂职工小王来武汉打工几年了,交往圈子大都是老乡和同事,与当地人很少有交往,平时上下班时也只是围绕老乡和熟人聊天、玩耍,他总感觉当地人会排斥、看不起他,觉得他们之间有距离。

个案二:服装厂员工小孙也来自农村,而且厂里员工多是来自农村的,只有几个人是城里人。平时小孙和来自农村的同事一起上下班,而几个来自当地的员工经常在一起,几乎不和小孙她们交流,形成两个明显的团体。

通过对小王、小孙的个案分析,我们得知,他们与市民虽然在物理空间上实现了共同在场,但对他们来说,社会身份、经济地位、语言文化等的差异,使其与市民之间没有共同的关注焦点和共享的情感状态,故社会交往圈子局限于农民工群体之内,即社会交往趋于“内卷化”,难以与市民进行全面的社会互动,这就造成农民工很难与市民之间建立良好的互动仪式。而城市社会作为青年农民工与城市居民进行情感互动的社会情境而存在,如果城市居民能有效地关注和投入充分的情感,则能促使其获得高度的情感能量,将大大激发他们参与社会互动的积极性,从而形成一个完整、成功的互动仪式链。

(二)情感互动的产生机制

情感能量是个体在某种互动场景中产生的,由某种程度和类型的情感、感情和感觉组成的,作为长期的情感状态,是一个情感的连续统一体,包括情感能量的高端,是个体对社会互动充满了自信、热情和良好自我感觉;中间是较为平和的常态;再到对社会互动缺乏积极主动的自我感觉,个体不被群体所吸引的低度情感状态。从根本而言,情感互动是两个人之间通过相互作用而进行的情感转让,使一个人情不自禁地进入对方的感受和意向性感受状态的过程。[9]情感能量是人们参与互动仪式的产物,同时也是互动仪式得以进行的驱动力。

社会中的情感互动则是指个体根据其他成员情感互动的程度和情感投入的多寡来决定自我的情感卷入程度和情感转让与否,是一个决定自我融入和接受他人意向的过程。这种互动仪式除了能够将短期情感转变为长期的情感能量外,另一个重要作用就在于调整情感能量的高低。从动态的微观社会学角度看,情感能量就是青年农民工在城市中所要寻求的东西,城市对于个体有无吸引力,取决于互动仪式是否能够成功地为个体提供他们所需的情感能量。因此,对青年农民工而言,高度的情感互动并非通常意义上的“情感”交流,而是一种参与社会互动与获得成员身份的渴求,在客观上有利于促成农民工群体的身份认同。

三、情感互动与青年农民工的身份认同

柯林斯强调,情感能量是社会互动的真正驱动力,社会互动产生于个体对各自资本和情感能量的运用。对于青年农民工来说,在他们与城市进行互动的过程中,其对社会回报是有预期的,所以其流动不是一种单向度的社会流动:在情感互动中,当预期得不到满足,就会处在情感能量的末端,产生消极情绪,严重者则不能获得身份认同,进而流出城市;而预期得到满足,就会唤起高度的情感能量,就会实现身份认同,进而融入城市社会。

(一)低度的情感互动与身份认同的唤起

访谈得知,青年农民工对自己的身份认同拥有更多的社会内涵,他们中的许多人之所以被当作农民工,不仅仅是因为制度上的规定,而且也是因为城里人是这样看待他们的。

个案三:城市建筑工小王说:“跟叔叔来武汉几年,都是在工地上干活的,每天都围着工地转,所以就只有和这里的几个人说话、交往,几乎与他们(城市人)没有过交往。家里生活条件哪有城市条件好啊,到了这里就不想回去啊,不过我总觉得他们很瞧不起外地人,特别是我们这些搞建筑的农民工。”

所以,在他们积累并内化了一定的社会知识之后,当期望与特定的社会情境不一致的时候,就会唤起情感。[10]这种期望与现实的反差致使青年农民工出现身份认同问题,其原因就是受到城市环境的影响。案例中的小王就是渴望享受“城市人”的待遇,致使认同情感出现了分裂,由原来的乡村认同分裂为乡村认同与城市认同,即城市身份认同的唤起。

再者,有研究通过对乡土记忆、进城期望对农民工身份认同的相对效果考虑,贡献力(分别决定系数通过Bx与Ryx的乘积获得)由大到小排序依次为进城期望(2.87%)、乡土记忆(2.01%)。[11]这说明农民工的乡土记忆以及进城期望对身份认同起着不可替代的作用。

个案四:从事饭店服务员的小吴告诉我们:“我在这饭店有四年了,也只是逢年过节回家,平时还不就是与同事之间说话、聊天,也没参加啥活动啊。……当然想留在城市,城市建设得多好啊,而且工作机会多、生活方便……”

从访谈中得知:城市的繁华和更多的机遇深深吸引着青年农民工,也使他们逐渐失去了对乡村社会的认同,在经历了期望与现实的反差之后,小王、小吴对城市身份产生了向往却又畏惧。对此,可以做一个这样的解释:他们进城前是对城市充满向往的,基于初级群体的网络关系,往往是以亲缘关系与地缘关系为纽带来获得情感能量,而进城后因农民工社会性身份受到城市社会的歧视,很少参与与市民之间的社会互动。从一项社会调查中得知:青年农民工只有2.9%的人经常参加当地社会组织的一些集体活动,而高达46.8%的人根本没有参加,有28.1%的人偶尔参加。[12]生活中的小王、小吴同样没有主动参与与城市居民开展的互动仪式,对城市的社会活动不关心、不参与,只是被动地观察,只能从中获得层次很低的情感能量,所以才会唤起青年农民工对城市身份认同的渴求。

(二)从短期情感到长期情感能量的转换

丹森指出,“情感互动是两个人之间通过相互作用而进行的情感转让,使一个人情不自禁地进入对方的感受和意向性感受状态的过程。”[13]以青年农民工社会互动作为自变量,进行多元线性回归分析得出,社会交往与城市身份认同有显著影响,新生代农民工与市民交往得越多,内心越愿意与市民交往,就越不认同农民工身份(β=-8.12E-02-,0.102),[14]案例中的小李与小张证实了这个结论。随着青年农民工逐渐从与父母的互动转向与同辈群体和成年人的互动,接触到多样的情感,当青年农民工城市身份认同情感唤起,便开始进入到短期情感向长期情感能量转换的社会化过程中。

在问及以后是否会返乡生活时,从事服装销售的小李说:“我以前每年都是回家过年的,但这几年可能因为在城市生活,和他们一起参与过年互动活动,已经习惯城市的生活环境了。反而返乡后与村里人、同龄人以及父辈的观点会不一样,在一定程度上可能已经接受了城市过年热闹的气氛,所以回乡后还有点不习惯……”

从事汽车维修的小张师傅说:“我们家乡在山区,很穷,以后才不要回去跟父母一样过着面朝黄土背朝天的生活。现在,工作中通过与城市居民的多次接触、互动,他们也认可我的工作。……我就是想在城市好好工作,改变自己农民工的身份,让自己过上幸福的生活。”

柯林斯认为,社会互动像市场一样,支配性的或附属性的情境增加了人们的信心和对特定情境的关注感。小李、小张在进入城市的时候,其社会资本有限,还不能与城市居民分享共同的情感状态。但随着时间的推移,他们通过与市民群体庆祝过年、工作等社会互动,相互意识到对方的存在,共同分享彼此的感情。随着互动仪式链的生成,小张、小李的城市身份认同情感状态变得越来越强烈,在互动仪式中慢慢建立起与城市居民情感协调的认同感。在持续的互动过程中,他们因经历了城市居民的认同而获得强烈的归属感,而这些令人产生积极情感的经历将会重复出现在以后的社会互动中。互动仪式作为情感的变压器,为短期情感到长期情感能量的转换提供了互动情境。

(三)高度情感互动与青年农民工身份符号的再投资

互动仪式链的核心机制是相互关注和情感连带,它形成一种瞬间共有的实在,因而会形成群体团结和群体成员身份的符号,同时也为每个参与者带来情感能量,使他们感到有信心、有热情去做事。[15]3社会互动可以唤起青年农民工对城市身份认同的情感,同时为青年农民工提供情感能量,首先是为了在社会互动中采取主动的行动,引导建立情感连带的水平,让其再次进入其他际遇场景以获得情感能量,使情感能量得以循环和再生产,这样就改变了青年农民工在社会互动过程中被动、自卑的局面。

个案五:小赵是四川人,是在武汉经营饭店的个体户。在问及与周边人家互动交流现状的时候,他说:“我们是四川过来的,通过表兄弟介绍在这自己经营川菜馆,可能是因为大家都是做生意的,平时会在一起打麻将、吃饭,在一起互动交流比较多,他们也认可我们,所以觉得和他们本地人一样啊。”

小赵还说:“其实刚来的时候还是有点困难,大家很少有接触,后来大家就经常在一起吃饭、聊天,还参加一些本地的活动,很快就和附近的店主搞好关系了,我们闲的时候相互串门、打麻将,现在和社区居民的关系也很融洽,我还经常参加社区的各种会议呢。”

通过对小赵的访谈,我们发现情感能量的获得不仅是在短期,而且也是在长期互动过程中积累的。当他第一次参与社会互动的结果反馈能够影响随后互动仪式的运行条件时,长期反馈就出现了,由此产生了从群体团结到重新集合群体的长期反馈循环。这里,情感能量就是社会互动的驱动力,并通过社会互动使情感能量得以再生产,主要在于具有高度情感能量的人们能够引发新的情感刺激;其次是具有高度情感能量的人们精力充沛,能够努力重新集合群体或聚合一个新的群体。

也就是说,那些成功参与了城市互动仪式链的青年农民工可以形成更多同类团结的需求,并且被激发去重复社会互动,以期获得高度的情感能量,使自己获得群体的身份认同以融入新的社会环境。

四、结论与讨论

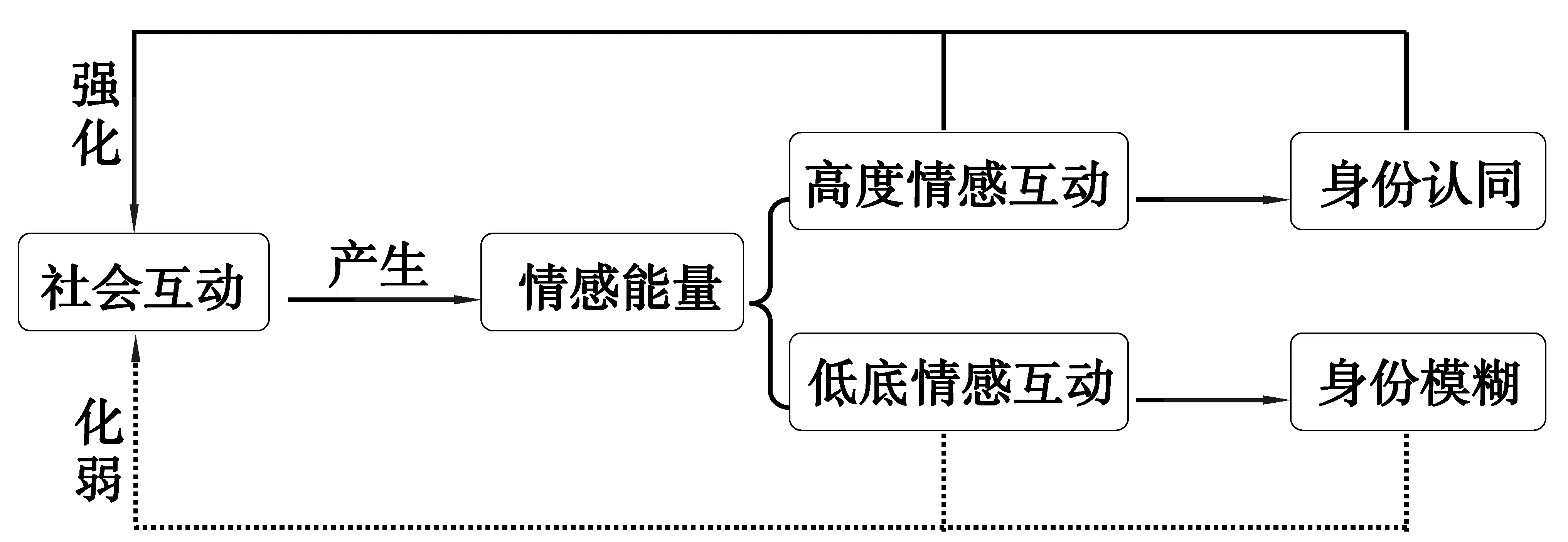

对于青年农民工来说,情感能量就是社会资本,其通过在社会互动中对社会资本的投入与再生产来实现身份认同。通过对比研究发现,部分青年农民工利用固有的社会资本,积极、自信参与城市的社会互动,这不仅可以使其获得高度的情感能量,并通过情感能量的投入与再生产创造一系列代表城市成员身份的符号,完成城市社会身份的认同。而对于其他农民工来说,当其在参与情感互动的过程中获得低度的情感能量,对城市社会怀有消极情绪时,很难完成身份认同。如图2:

图2 情感互动与身份认同

青年农民工身份认同问题不仅仅是一个涉及农民工城市融入的现实问题,而且是一个涉及城乡社会稳定发展的问题。在社会转型期,影响青年农民工身份认同的因素有很多,比如个体特征、制度支持等,而且,情感能量并不是由互动仪式链单独决定的,我们也不排除低度情感能量受生理条件影响的可能性。本文通过引入“情感互动”概念,只是就青年农民工的身份认同现象进行微观的社会学解释。就如何获得高度的情感能量、获得人们对其身份的认同,笔者从加强居民与农民工的情感互动、增进青年农民工身份认同方面提出几点建议:

(一)青年农民工身份认同的个体化策略

美国学者Thomas Ashby Wills提出社会比较的维度既包括向上比较,也包括横向比较和向下比较,一个人的主观幸福可以通过向下比较来获得和提高。通过向下比较,个体可以获得自尊和自我提升。[16]

所以现实中的很多青年农民工选择不与城市居民群体比较,而是和自己原来的生活相比较,和家乡的农民相比较。虽然他们在城市里被视为底层,但是回到家乡,他们却是衣锦还乡,很有身份的。这样,不和具有优势地位的城市居民群体进行一种向上比较,而通过向下的互动,主要是和自己原来的生活以及农村的农民进行社会互动,是农民工获得情感能量、应对消极的身份认同的个体化策略。

(二)发挥社区互动平台的功能,加强青年农民工与城市居民的情感互动

由于青年农民工在城市大多以租房为主,与城市居民共同居住在社区,但由于城市居民对新生代农民工的偏见与歧视,导致二者之间的互动较少。因此要消除刻板印象,加强他们之间的社会互动,应该以社区为衔接点,发挥社区的互动引导功能。首先,社区原有的社区居民活动中心,如运动馆、图书报刊中心等,可以把青年农民工吸纳进来,一方面会为他们休闲娱乐提供了好的去处,有益于他们身心健康发展,另一方面也加强了新生代农民工与城市居民的互动,这也更利于青年农民工在参与互动中形成社区认同感;其次,城市社区可以允许和鼓励一些青年农民工代表参与社区管理,这不仅加强了青年农民工和城市居民的交流互动,也意味着他们在某种程度上被城市社会所接纳,让青年农民工在互动中获得高度的情感能量,更可以强化青年农民工的身份认同。

城市社会的排斥使部分青年农民工无法对城市产生归属感,得不到身份认同感,但他们心中对城市社会仍抱有积极的态度,正因为如此,他们更加积极、主动参与社会互动来获取社会情感。IR理论证实,情境对他们有无吸引力,取决于互动仪式能否成功地提供情感能量,情境产生和再产生出那些赋予个体并把他们从一个情境送到另一个情境的情感和符号。[15]82所以我们要给这部分青年农民工创造更多的互动情境,这样他们才能积极、主动参与城市社会互动,才能把这种积极性转化为长期的情感能量,以实现身份认同。

(三)发挥社会组织的功能,利用群体互动增强情感能量

根据涂尔干的理论,人的社会融入可以从人们对于正式社会组织的互动参与表现出来。这种参与必须是人与人之间的良性互动,才能真正加速青年农民工的社会融入。[17]社会组织是指是一种自愿性的不以营利为目的的非政府组织或社会团体,服务是其最主要的功能:一方面,它可以为青年农民工提供实现情感互动的机会和渠道,拓宽他们的情感表达渠道,在协调情感关系方面起着安全阀的作用;另一方面,社会组织应举行大量的社会活动,促进城市居民与青年的农民工的情感互动[18],比如武汉市优秀农民工评选活动、青年农民工圣诞交友活动、关爱农民工活动等,这些活动可以引起青年农民工的注意,使青年农民工意识到彼此正在做同样的事,这种集体关注有助于提高其共有情感的表达,而共有情感则会反过来进一步增强集体活动和互为主体性的感受,[15]71这种情感互动体验是增强青年农民工身份认同的标志。发挥社会组织的功能,利用群体互动增强情感能量,必将有助于青年农民工的身份认同。

[1] 史秋霞,王毅杰.户籍制度背景下流动儿章的社会认同图景[J].青年研究,2009(6):56-63.

[2] 李汉林,魏钦恭,张彦.社会变迁过程中的结构紧张[J].中国社会科学,2010(2):121-143.

[3] 王春光.农村流动人口的“半城市化”问题研究[J].社会学研究,2006(5):107-121.

[4] 李树茁,任义科,靳小怡,费尔德曼.中国农民工的社会融合及其影响因素研究——基于社会支持网络的分析[J].人口与经济,2008(2):1-7.

[5] 卢晖临,潘毅.当代中国第二代农民工的身份认同、情感与集体行动[J].社会,2014(4);1-22.

[6] 余晓敏,潘毅.消费社会与“新生代打工妹”主体性再造[J].社会学研究,2008(3):143-167.

[7] 朱虹.身体资本与打工妹的城市适应[J].社会,2008(6):153-174.

[8] 侯钧生.西方社会学理论教程:第2版[M].天津:南开大学出版社,2008:448-454.

[9] 丹森.情感论[M].魏中军,等,译.沈阳:辽宁人民出版社,1988:203.

[10] 王鹏,侯钧生.情感社会学:研究的现状与趋势[J].社会,2005(4):70-85.

[11] 彭远春.论农民工身份认同及其影响因素——对武汉市杨园社区餐饮服务员的调查分析[J].人口研究,2007:81-89.

[12] 王春光.新生代农村流动人口的社会认同与城乡融合的关系[J].社会学研究,2001(3):69.

[13] 郭景萍.情感社会学(理论·历史·现实)[M].上海:三联书店,2008:25-26.

[14] 许传新.新生代农民工的身份认同及影响因素分析[J].学术探索,2007(3):58-62.

[15] 柯林斯.互动仪式链[M].林聚任,王鹏,宋丽君,译.北京:商务印刷馆,2009:3-82.

[16] SULS, WILLS.Social Comparison:Contemporary Theory and Research[M].The United States of America:Lawrence Erlbaum Associates 1991:115-145.

[17] 陈冲,杨萍.从社会距离的角度看校漂族的社会融入[J].中国青年研究,2012(4):51-54.

[18] 王欢,叶柯柯.新生代农民工的精神文化培养[J].重庆邮电大学学报(社会科学版),2014(2):139.

(责任编校:杨 睿)

Emotion Interaction and Young Migrant Workers’ Identification—Empirical Survey Based on Wuhan City

LU Fei1, XU Yi-ting2

(1.SociologySchool,HuazhongNormalUniversity,Wuhan430079,China; 2.PopulationSocietyofSichuanProvince,Chengdu610041,China)

Migrant workers’ identification crisis is an important social phenomenon caused by the flowing of peasants from rural areas to the cities under the big background of social transition.By taking the young migrant workers of Wuhan City of Hubei Province as research object, based on open interview and a case study, this paper attempts to re-explain young migrant worker identification by the analysis of emotion interaction.The cases show that in the process of social interaction of urban participation, the ideal state of young migrant workers finishes the urban identification from low emotion energy awaking, the energy change from short-term emotion to long-term emotion as well as high-level emotion interaction and re-investment in their identity symbol, so as to reach their integration.However, the reality is that most young migrant workers can not obtain high-level social energy in social interaction so that their identification is frustrated.According to the research, the author gives measures from such three perspectives as individual, community and social organization to consolidate the emotion interaction between the migrant workers and urban residents so as to realize their identification of urban society.

emotion interaction; young migrant worker; identification; interaction ceremony

10.3969/j.issn.1672- 0598.2017.01.004

2016-07-21

国家社科基金重大招标项目(11&ZD036)“城市流动人口服务管理问题研究”;华中师范大学优秀博士学位论文培育计划资助项目(2015YBYB048)“自我雇佣型农民工功利性关系消费的研究”

卢飞(1989—),男,安徽宿州人;华中师范大学社会学院博士研究生,主要从事人口社会学,城乡社会学研究。徐依婷,女,四川省人口学会助理研究员,主要从事人口社会学研究。

D422.7

A

1672- 0598(2017)01- 0025- 07