赵孟頫的复古书风及其对元代书坛的影响

2017-01-12李祥俊

李祥俊

赵孟頫的复古书风及其对元代书坛的影响

李祥俊a,b

(北京师范大学 a.哲学学院;b.价值与文化研究中心,北京 100875)

赵孟頫针对宋代尚意书风的流弊,倡导复古开新,取法以二王父子为代表的魏晋书法。在书法理论上,提出“用笔千古不易”论,抓住了中国书法法度的内在蕴含,从理论上突破并深化了宋代尚意书风中的意、法之辨。在书法实践上,赵孟頫兼善众体,尤其是在大字楷书上成就巨大。赵孟頫的书法在元代书坛产生了主导性影响,但元代后期以江南士大夫为主体的书法家们开始走出赵体藩篱,回归宋代尚意书风重视情性抒发的路径。

赵孟頫;复古;用笔千古不易;兼善众体;以人论书

元代是蒙古族入主中原建立的封建王朝,作为经济、政治、社会组织上较为落后的征服者,在文化上不能不向它的军事上的被征服者学习,这就为汉族士大夫阶层传承民族文化、复兴民族精神提供了契机。元代书法有鉴于宋代尚意书风末流的猖狂忘行,重视法度、回归魏晋古典书法成为时代趋势,其中赵孟頫起到了主导性的作用。赵孟頫出身赵宋宗室,南宋灭亡后仕元,被作为异族统治的点缀而受到推崇,他是博学多才的文士,诗文、书画、音乐、鉴赏等无不精通,尤以书画成就最高。赵孟頫在书法上以复古为旗帜,对颜真卿、柳公权代表的唐代楷书新风尚及其影响下的宋代尚意行草书传统均表不满,而上溯以二王父子为代表的魏晋至初唐的书法传统,提出“用笔千古不易”论,创作出独具特色的赵体书法,在理论和实践上都对元代书坛产生了主导性的影响。

一、复古开新的书法艺术求索之路

赵孟頫(1254-1322年),字子昂,号松雪、松雪道人、水精宫道人等,吴兴(今浙江湖州)人,宋宗室之后,其先祖与宋孝宗为同胞兄弟。赵孟頫幼年丧父,南宋灭亡后隐居求学,这位“赵氏孤儿”虽然在政治上生不逢时,却以其文艺才能在江南士大夫圈子中声誉卓著。元政权巩固后,即开始笼络江南士大夫,赵孟頫被作为重点征聘的人物,在短暂的隐居之后走上了入仕异族的道路,虽然在事功上少有作为,但却以其复古而开新的文艺成就尤其是不世出的书法成就赢得朝野尊重,成就了一个末世王孙的不朽盛事。

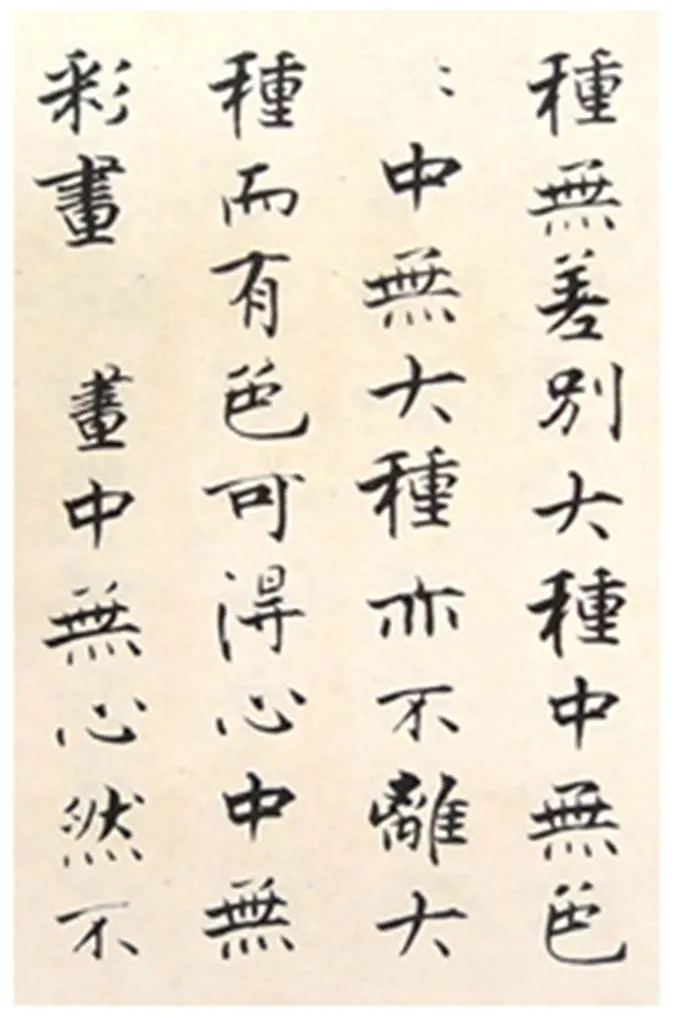

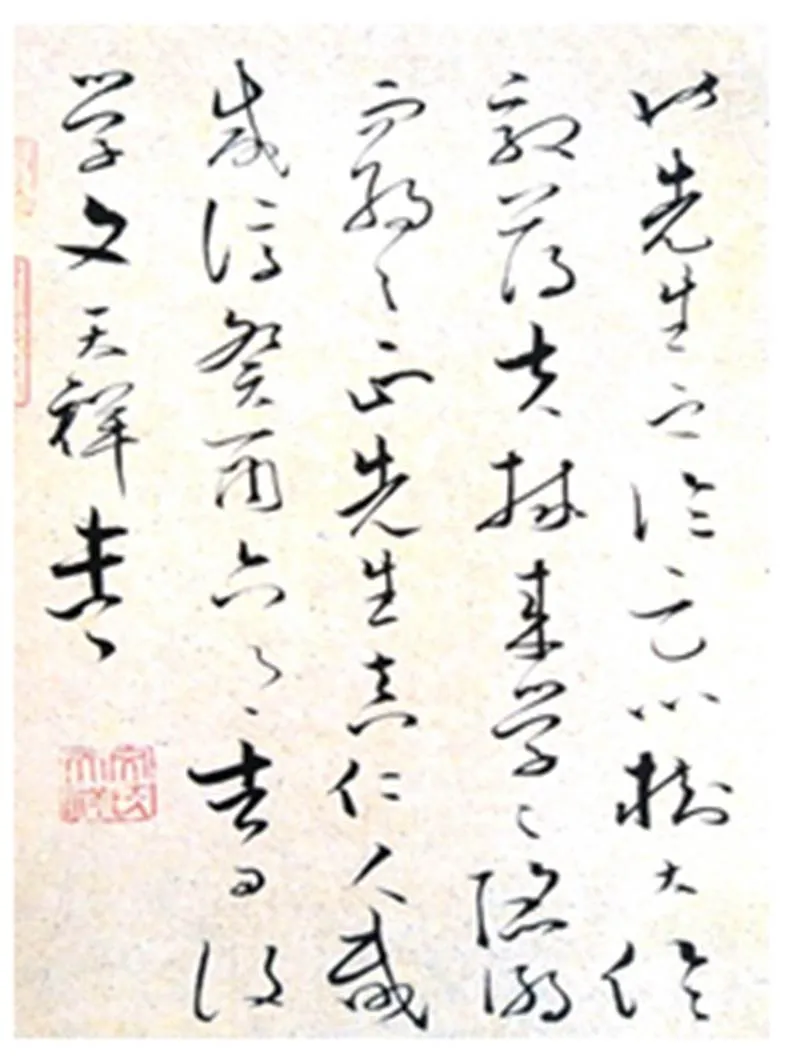

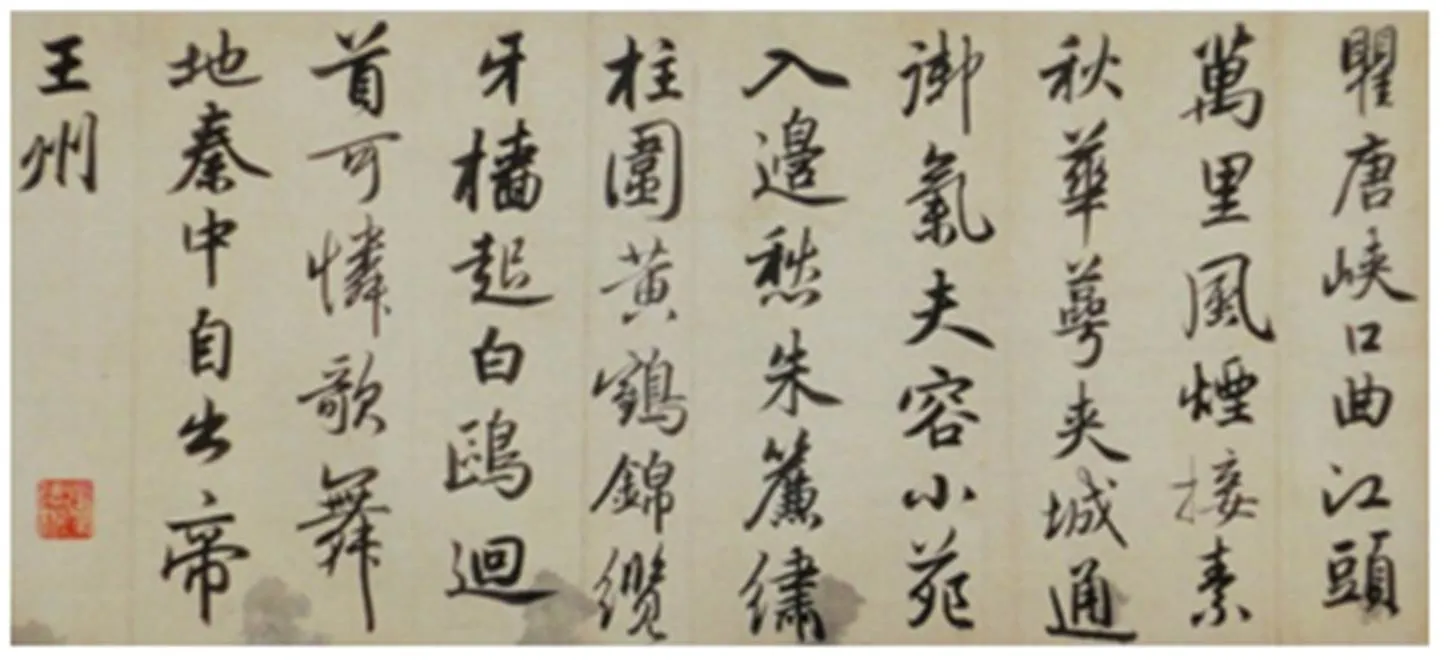

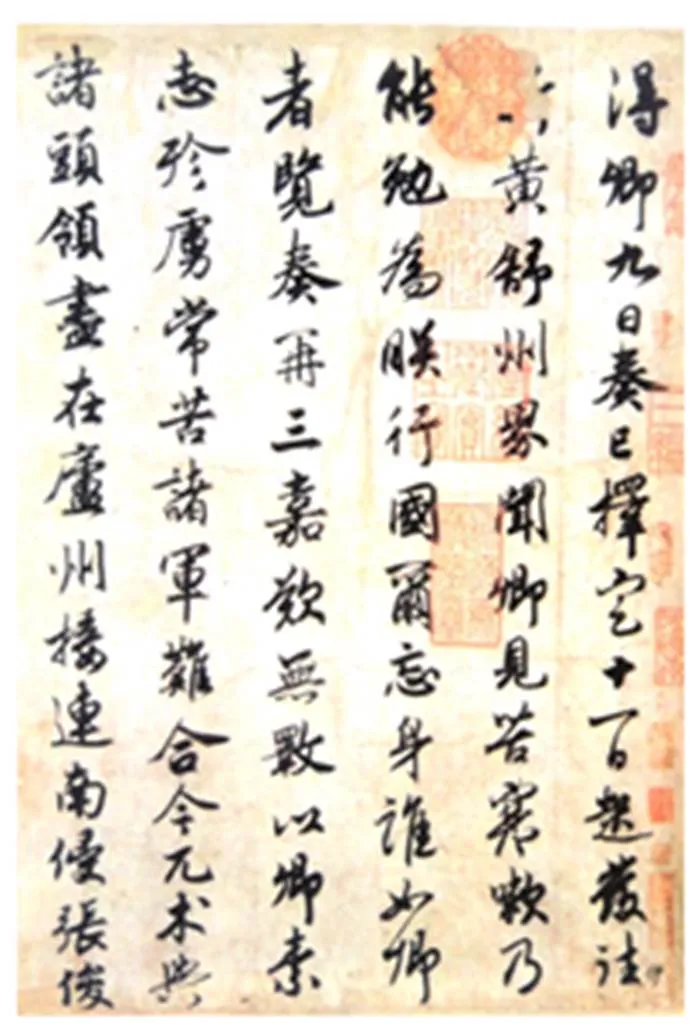

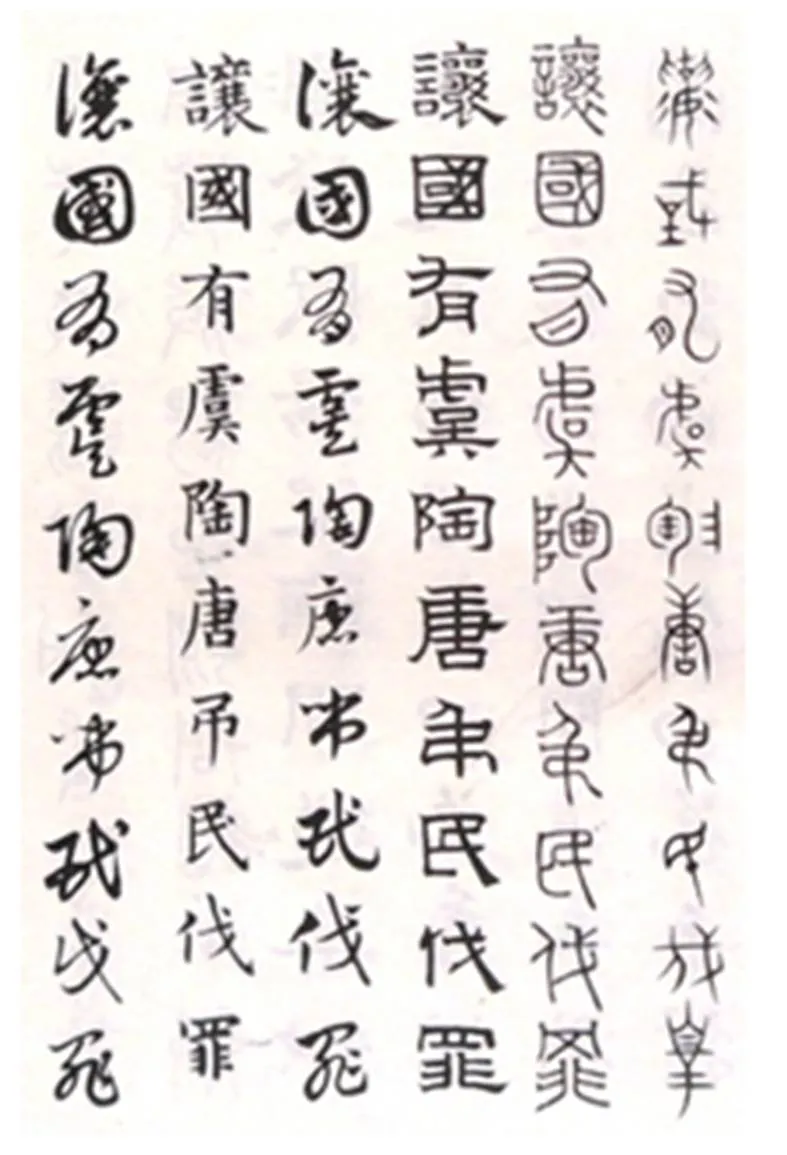

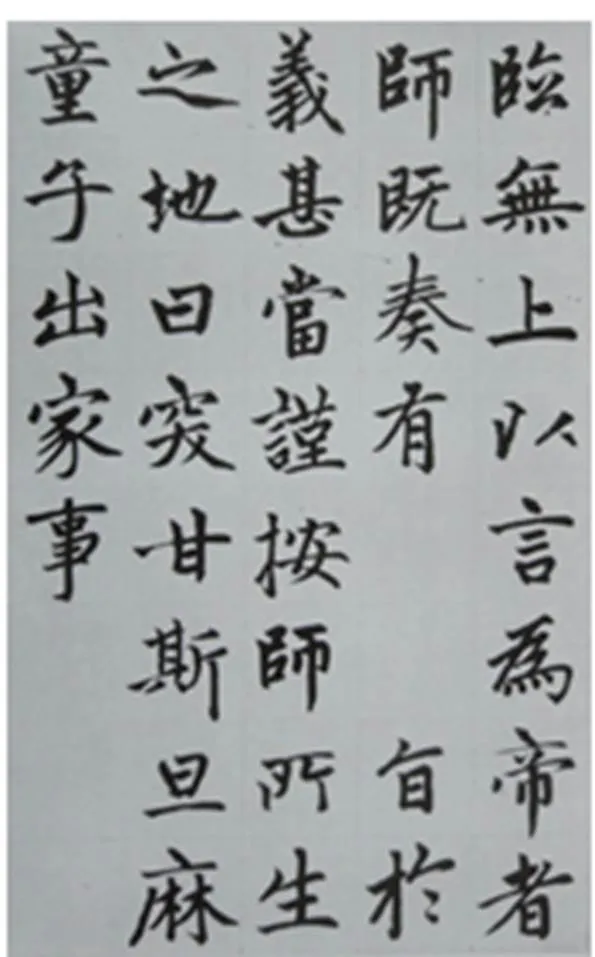

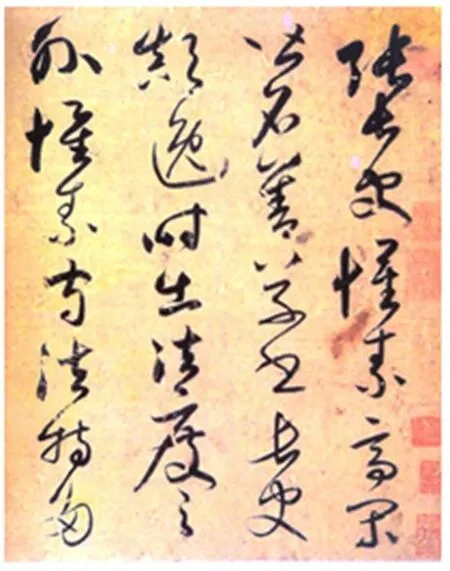

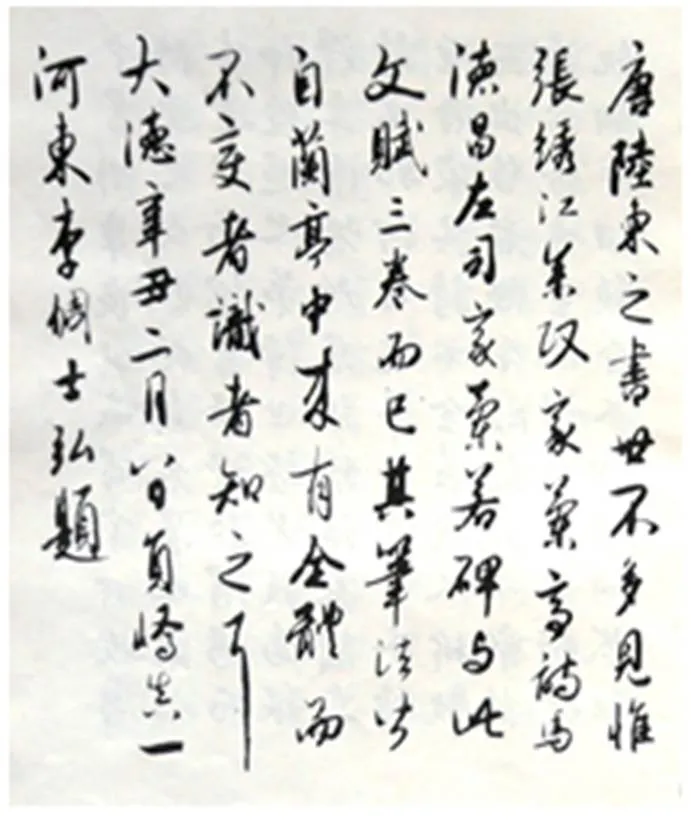

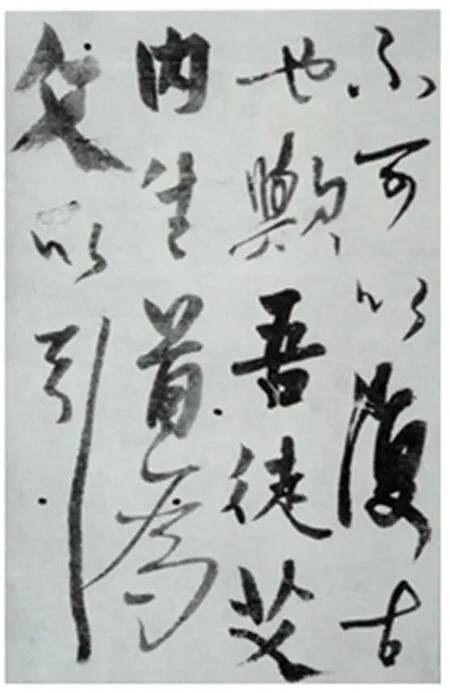

赵孟頫的青少年时期在南宋王朝度过,南宋书法构成了他的书法发展的起点。南宋书法受到北宋尚意书风的巨大影响,像当时的名将岳飞、韩世忠等人都写得一手很好的苏轼字体,但总体上没有出现像北宋四大家那样的人物,并且随着国势的衰微而每况愈下。当时被誉为书法大家的一些人物如张孝祥、范成大等人成就有限,反倒是书名不显的诗人陆游的书法有一种昂藏之气。南宋时期在书法上颇有建树的当数张即之,他的小楷书温和闲雅,技巧和格调都是很高的,只是气息偏薄(见图1)。南宋亡国之际的忠臣义士文天祥的书法,轻巧灵动,但几无精气血肉,只剩一副嶙峋瘦骨(见图2),虽骨气可嘉,但一副瘦骨又如何能够支撑得住南宋王朝将倾之大厦。与南宋书法发展同时,占据了大宋半壁江山的金王朝也出了一些书法名家,如王庭筠、赵秉文等人,他们也多受到北宋尚意书风的影响,可能是地域、种族、文化等多重因缘的促成,金朝书法多有阳刚之气。元代早期的一些书法名家,往往沿袭金王朝等北中国故地的书风,有意追求雄浑之风,如耶律楚材的书法以颜真卿为师,但在豪放中也流露出生硬、粗糙之弊(见图3)。

图1 张即之的小楷书

图2 文天祥的书法

图3 耶律楚材的书法

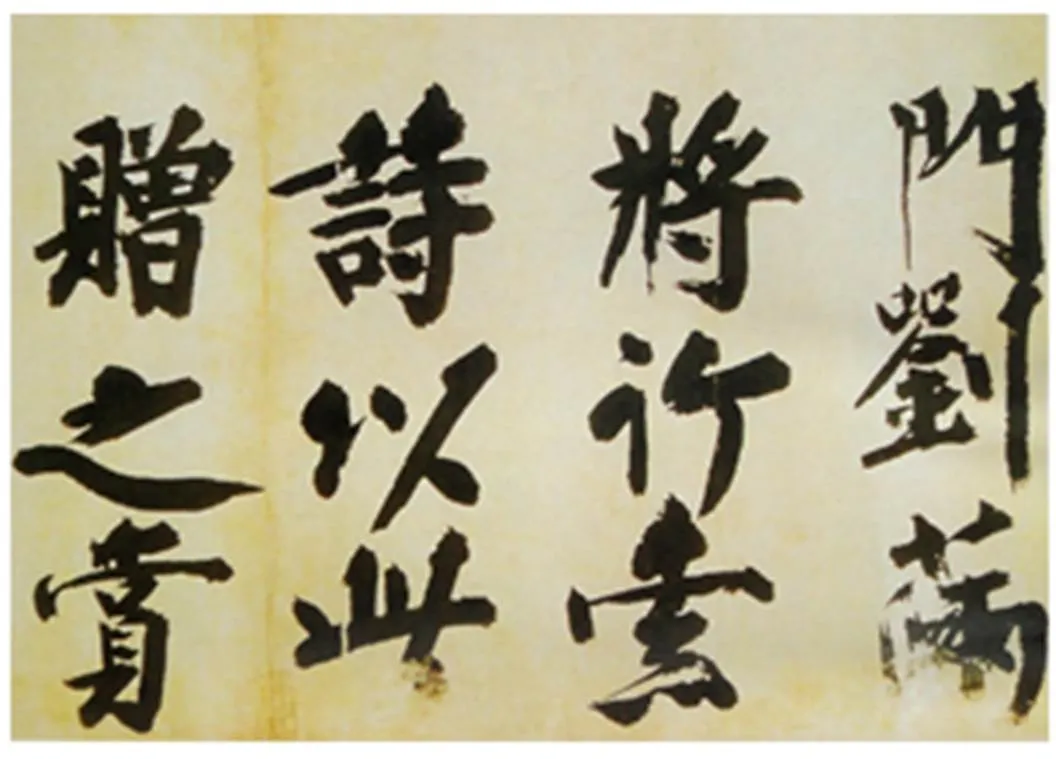

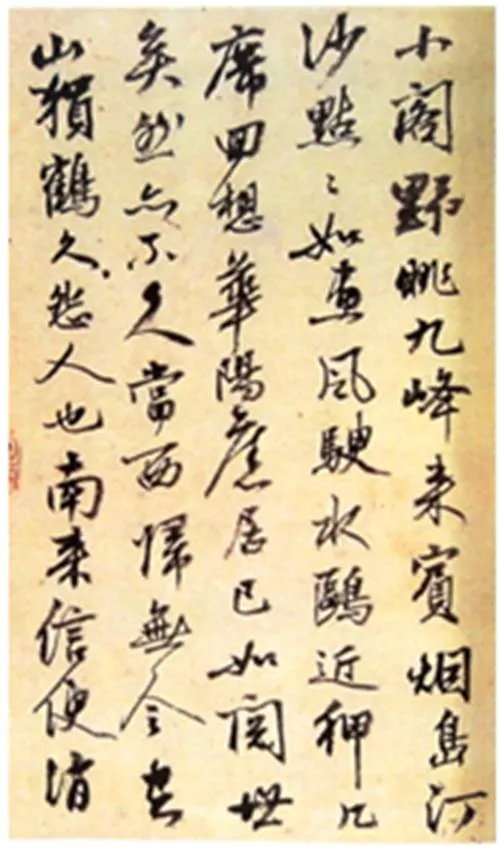

图4 《杜甫秋兴诗卷》

赵孟頫的书法学习是在宋代尚意书风的大背景下展开的,我们今天能够看到的他的早期作品,如《杜甫秋兴诗卷》(见图4),具有浓厚的苏轼等北宋书家的风貌。作为赵宋宗室后裔,如果南宋不灭亡,赵孟頫的书风也许还会顺着“尚意”的风尚继续发展,但天翻地覆的时代变革,落魄王孙的身世浮沉,使他的书法之路呈现出崭新的方向,他开始对宋代尚意书风影响下的南宋、金以及元代早期书风提出激烈批评,并进一步反思宋代尚意书风。宋代尚意书风展开了书法创作中的意、法之辨,主张“出新意于法度之中”,这种对创作者情感意志及士大夫个性人格的张扬,为中国书法艺术拓展出了新的天地,但在那些不具备士大夫素养的作者手里,新意、新法就成了无视书法艺术普遍规律的胡乱涂抹。赵孟頫由批评南宋、金以及元代早期的书风,上溯到对其源头的宋代尚意书风的批评,再进一步展开对宋代尚意书风源头的唐代颜真卿、柳公权的楷书新传统的批评,他提出古意来对抗宋人的新意、己意,他在所作画的题跋中写道:“作画贵有古意,若无古意,虽工无益。”[1]396这一点同样是他在书法上的主张。赵孟頫的学生和书法上的追随者虞集对书法回归魏晋古法有更加深细的解说,他在《题吴傅朋书并李唐山水》中写道:“宋人书自蔡君谟以上,犹有前代意,其后坡、谷出,遂风靡从之,而魏、晋之法尽矣。米元章、薛绍彭、黄长睿诸公方知古法,而长睿所书不逮所言,绍彭最佳,而世遂不传。米氏父子书最盛行,举世学其奇怪,不惟江南为然。金朝有用其法者,亦以善书得名,而流弊南方特盛,遂有于湖之险,至于即之之恶谬,极矣。至元初,士大夫多学颜书,虽刻鹄不成,尚可类鹜。而宋末,知张之谬者,乃多尚欧阳,率更书纤弱,仅如编苇,亦气运使然邪?自吴兴赵公子昂出,学书者始知以晋名书。”[2]

任何书法艺术都是意、法的统一体,宋人尚意,同时也尚法,而赵孟頫倡导古意,同时也倡导古法。赵孟頫倡导古意、古法,实质上就是对他之前的意、法的不满,从当时书法发展的具体历史情境看,他所谓的古意、古法就是以王羲之为代表的魏晋士族的风雅之意和自然书写,而他所批评的则是以北宋苏轼、黄庭坚、米芾等人所代表的文人士大夫阶层的个体性情和个性化书写。比较而言,赵孟頫倡导的古意、古法侧重的是共意、共法,这对于宋代尚意书风带来的法度缺失与情感放纵有补偏救弊的意义,也是他抓住了书法发展的时代性问题的重要意义所在,正是由于这种理论上的洞见及其实践上的巨大成就,造就了赵孟頫在元代书坛上的主盟地位。但赵孟頫倡导古意、古法,同时也对书法艺术本质上的情性抒发构成了重大阻遏,对于中国书法发展的负面影响也是不容讳言的。

赵孟頫在书法上以复古为尚,推崇钟繇、王羲之等魏晋名家,他的复古观点仍然是以南宋书法为起点发展起来的,不过他取法的是他的皇家先祖,而不是南宋书法主流及其源头的北宋尚意诸家。南宋初年的宋高宗赵构、宋孝宗赵昚在书法上都颇有成就,其中宋高宗赵构在书法上用功尤深,楷、行、草诸体兼善,尤以行书为最,笔力强劲,结构宽缓,总体面貌冲和典雅(见图5)。赵构早年曾取法苏轼、黄庭坚、米芾等北宋尚意诸家,但他很快即抽身而出,一意模仿二王,在某种程度上体现出皇室贵族试图占领书法艺术制高点的隐微思想。与宋高宗赵构同声气相往还的还有当时的一些书法名家,其中最杰出的当数吴说,他的行草书不蹈袭北宋诸家而远追魏晋风流。赵孟頫对于宋高宗赵构的书法艺术推崇备至:“中兴皇上,非独以孝敬达于中国,而以奎画行于天下,遒劲婉丽,秾纤巨细,一崇格法,虽钟、王复书,虞、褚再世,未易过此。”[1]395赵孟頫倡导复古,从南宋书法回归魏晋传统,从隐微的思想上说也是回归其赵氏皇室在书法上的审美追求和精神旨趣。

图5 赵构的行书

就赵孟頫个人书法发展的历程来说,一般的意见是大致划分为三个阶段,“初从赵构、智永,再入二王,中年以后则掺入李邕之法的三个阶段。不过这三个阶段,并非没有交错,其间又互有渗透,但基本上是这样一个顺序”[3]20。我们把赵孟頫书法取法的对象放到中国书法史尤其是楷书发展史的大视野中看,他走的是取法以王羲之为代表的早期楷书系统的路子,而舍弃的是颜真卿、柳公权所开辟的楷书新传统,这固然有个人审美旨趣的原因,但更重要的还是社会大背景下时代审美旨趣的要求,他对与元王朝最切近的宋王朝的书法持批评态度,而追求魏晋风流,这对于新朝的统治者来说,既去除了现实的思想上的扰乱,又提供了一个“古大上”的能够粉饰新时代的艺术形态,而对于赵孟頫个人来说,一方面实现了他超越唐楷宋行的书法艺术上的追求,另一方面,又潜在地实现了他追踪宋高宗赵构崇尚魏晋书法、光大赵宋家声的人生理想上的追求。

二、结字因时相传,用笔千古不易

赵孟頫在书法艺术上倡导复古,对宋代尚意书风提出批评,这种复古开新的书法风尚必然要体现为他自身独特的书法艺术理论。赵孟頫传世文献中关于书法理论的论述并不多,但他关于书法结字、用笔关系的相关论述却是极具理论意义的,他在《定武兰亭跋》中说:“书法以用笔为上,而结字亦须用工,盖结字因时相传,用笔千古不易。”[1]303这是一段在后世产生了重大影响同时也产生了诸多歧义的话,我们对其加以分析、阐释,对于理解赵孟頫在宋代尚意书家的意、法关系论之后的新思考具有重要意义。

“结字因时相传,用笔千古不易”,这句话中提出了书法中结字、用笔这两个核心构成要素,而赵孟頫对这两者在书法中的地位有不同的态度,其中涉及高低、常变两个维度,首先是高低的维度,用笔高于结字;其次是常变的维度,用笔是千古不易的,而结字是因时而变的。赵孟頫对于书法的两个极其重要的构成因素作出这样的判断,是耐人寻味的,我们有必要对结字、用笔这两个概念进行细致分疏,从而理解他提出这个观点的真意和原因。结字的狭义是指汉字书法中的单字结构安排方式,从这个意义上讲,无论是字体上的篆书、隶书、楷书还是书体上的王羲之体、颜真卿体,其表面形态确实是千变万化的。在中国书法中,结字也可以作广义的理解,即它代表了书法中关于形象安排方式的各个方面,既包括单字结构安排,也包括在单字之内的具体点画形态的安排,甚至可以扩展到墨色、整体章法安排等,从这个意义上讲,其表面形态也是千变万化的。用笔的狭义是指毛笔锋颖在书写中的诸种动作方式,从理论上说使用毛笔只有平动、绞转、提按三种基本动作维度,而这三者的组合变化则牵动着整个中国书法史的发展脉络。广义的用笔,除了用笔方式外,还包括执笔方式、用笔效果,执笔方式古今有所谓五字执笔法、单钩、双钩等种种争论,用笔效果则指由不同的执笔方式、用笔方式所形成的点画形态。

就结字、用笔这两个概念的一般意义而言,结字主要是谈书法的形象安排的,而用笔主要指用笔方式、由用笔方式所导致的点画形态,传统的研究由此得出结字、用笔的两种最主要的组合关系。第一种组合涉及单字结构与点画形态的关系,两者应该属于整体与部分的关系,传统的研究者往往依据赵孟頫的这句名言以及传统的习尚,认为点画形态意义上的“用笔”高于单字结构,但也有研究者强调结字的重要性,这种结字、用笔关系的讨论很有意义,但很难说是赵孟頫的观点。第二种组合涉及单字结构与用笔方式的关系,在这种理解中,单字结构实际上是把点画形态包容在内,共同构成书法中形象性、法度性的成分,而用笔则被理解为点画形态、单字结构所以然的毛笔书写动作,从对用笔的这种理解出发,古今学者对赵孟頫用笔高于结字的观点多有同情理解,“‘用笔’作为书法的规律法则,是永远不可取代的概念,如若偷换了用笔第一与结字第二这两者的关系,或忽略了书法这一深藏内部的本质属性,则必然导致书法的消亡。这是因为书法艺术诸要素若结字、若章法、若墨法,皆决定于笔法。反之,字可观其结字姿态,可观其章法变化,可观其墨色浓淡,然若透过形迹,无笔法可循,无用笔之法则,则皮之不存,毛将焉附!”[3]139

从单字结构与用笔方式的关系这层意义上看,毛笔书写动作是书法形象得以可能的前提,在这个意义上说用笔高于结字是有一定道理的,但如果说结字是“因时相传”,而用笔是“千古不易”,仍然有待解释。现在,我在上述第二种组合的基础上对赵孟頫的观点再作一种新的可能的解释,结字指广义的书法形象安排,用笔指创作者用毛笔赋予书法形象的能力、素养,是一种合知、情、意于一的能力,也是一种合思想认识、动作记忆于一的能力,创作者需要终生加以修炼并追求达于至善境界,可以说它是变中的不变,所谓“用笔千古不易”应该是在这个意义上说的,而非一般意义上的执笔、用笔方式。我曾经借用西方现代绘画中“热抽象”“冷抽象”一对概念来分别表述中国哲学中关于人的精神超越的两条路径,“热抽象”关注的是情感的熏陶、意志的磨练从而趋向至善的本体,它是本原性的,而“冷抽象”关注的是知识的增进、认识中介的形成,它是随时变易的,用这种思路来讨论中国书法尤其是赵孟頫关于结字、用笔的关系,我认为,中国传统的书法家们大多重视用笔的修炼甚于结字的安排,因为结字的安排往往出于理智的考虑,是“冷抽象”,而用笔的修炼则是“热抽象”,它往往难以表述而只能通过工夫实践来实现,这应该可以作为赵孟頫“用笔千古不易”的一个较为合理的解释。需要提出的是,我认为中国传统的这种思维模式本身也有问题,这就是它更重视对本体的呈现,而相对忽视对现象事物的研究,就我个人现在的理解来看,不仅用笔有其具体面和超越面,结字也有其具体面和超越面,即具体的结字有其“因时相传”、可以算计的一面,也有其抽象原理的一面,而这一点正是中国传统书法研究以至中国传统思维模式中没有得到充分发展的一面。

把赵孟頫“结字因时相传,用笔千古不易”的观点放到宋元时期书法发展的大背景下看,其理论意义是极为重要的,对宋代尚意书风的意、法之辨有所深化和突破,使书法创作中的意、法两个维度都得到了拓展。宋代苏轼等人讨论意、法之辨往往有一个思想上的前提,即意、法一体,意体现于法,这样意就会成为法度的所以然者,但有书法艺术实践的人都能体会到,事情不是这么简单,某种程度上,我们可以说,意有意之所以然者、法有法之所以然者。像北宋苏轼等人尚意,其意既有创作时的当下之意的意思,但更重要的是作为当下之意的所以然者的意之意,这种意之意体现在创作者平常的文学创作、思想素养之中,最终体现为对人格雅、俗的分判上。而赵孟頫的“用笔千古不易”,突出了作为当下法度的所以然者的法之法,当下法度是创作者创作中表现出来的法度,而这个法度表面看来其所以然者是作者当下的创作之意,但从其本质上看,这个法度的更根本的所以然者是作者平时在法度上千锤百炼所拥有的内在的能力、素养,也就是说,书法创作者的法度并不是平面的、当下的显现,真正的法度恰好是平时反复涵养磨练中形成的能够体现为当下之法的内在的、未发之法,简单地说就是创作者内在的书法造型能力。赵孟頫把宋代苏轼等人从作品到作者的视角转换重新扭转回到书法形象本身,从重视士大夫精神世界的雅、俗之辨,转到推崇古代书法名迹的古、今之辨,转到对古代书法名迹的心摩手追上,这对于后世书法学习的影响是巨大而深远的。

三、兼善众体的书法艺术成就

赵孟頫在书法上倡导复古,这个古实质上就是以王羲之为代表的早期楷书系统,而与古相对的被批评的今则是指以颜真卿、柳公权为代表的楷书新传统及其影响下的宋代行草书。赵孟頫的“笔法千古不易”论对宋代尚意书风从理论上作出了批评和超越,但这个观点对于批评和超越颜真卿、柳公权的书风则缺乏依据,后世很多学者推测,他对颜真卿传统的否弃与其说是源自书法本身不如说是源自对颜真卿忠义人格的敬而远之,“赵孟頫之所以批评颜真卿并提出‘书学二王’的药方,很大一部分原因是赵孟頫潜意识下愧对颜真卿所体现的忠义节气,笔者认为他极有可能意在转移人们视线而毕生不遗余力地倡导‘二王’”[4]。但赵孟頫毕竟生活在唐宋之后,他的书法虽然追慕魏晋,但实际却是透过唐宋把握到的魏晋,“虽然赵孟頫力求魏晋古意,但同时也失去了古意。这种失去,不是找不到,而是回不去了”[5]。只是这种自觉不自觉的折中,正好塑造了赵孟頫中正典雅的书法风貌。

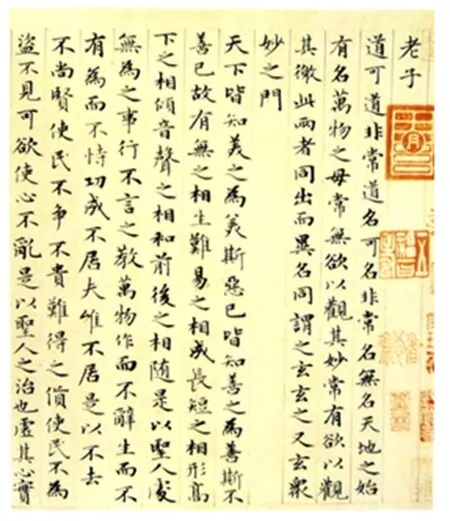

我们就赵孟頫传世的书法作品来看,真正达到了兼备众体、兼善众体(见图6)。赵孟頫对书法史上的主要书体篆书、隶书、楷书以及章草、今草、行书等都很擅长,但用心所在和艺术成就却是不一样的,不能平行看待他所擅长的各种书体,实际上他在各体书法上的成就是一个立体的构成,可以分为三个由内向外、由纯向杂扩展的圆圈,其中心是追摩二王父子风格的小楷书、行草书,进一步发展为借鉴李邕等初唐书家风格形成的大字楷书,再进一步扩展到篆书、隶书、章草。其中小楷书、行草书颇有魏晋风貌,最符合复古的宗旨,艺术成就很高,但他在大字楷书艺术上的创造性更高、影响也更大,而对于篆书、隶书、章草等只能算是一般性的涉略和传承。

图6 赵孟頫传世的书法

图7 《道德经小楷卷》

图8 《洛神赋》

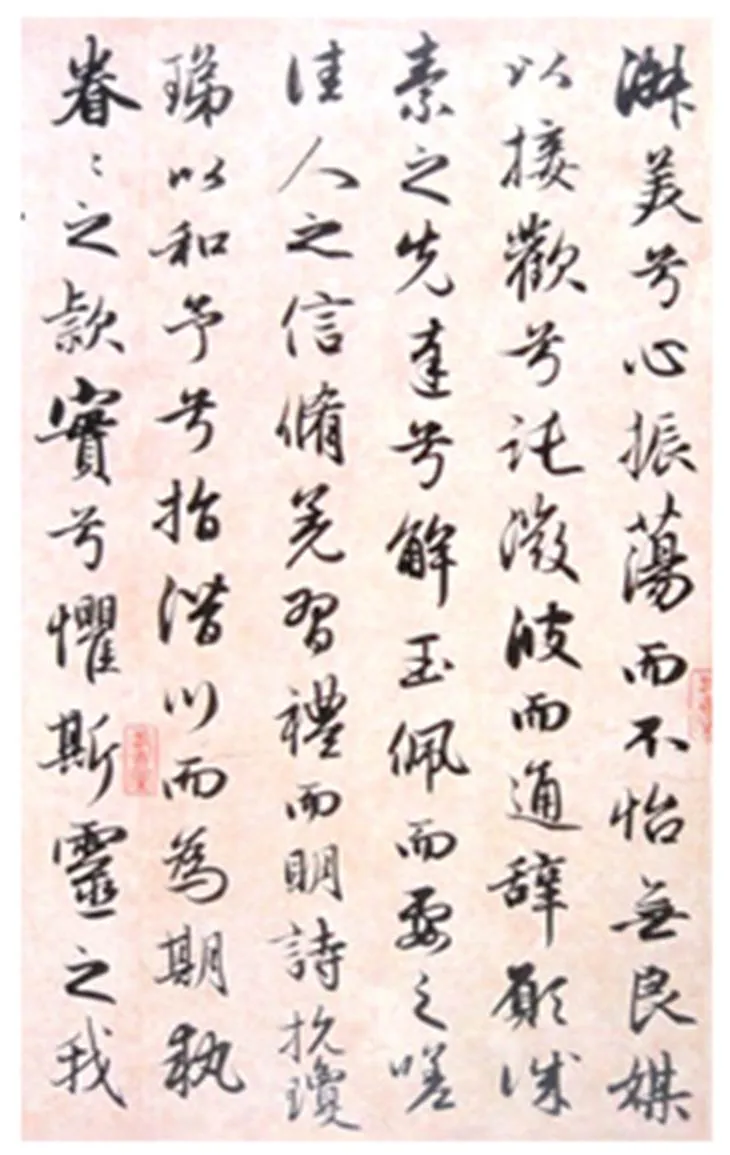

赵孟頫的小楷书追摩魏晋钟繇、王羲之的传统,尤其是效法王献之的《洛神赋》以及隋代初年智永的书迹,以尖利笔锋入纸,点画干净利落而又温润淳厚,结构上则取晋人的自然洒脱,以斜划紧结为主,但又加以宽博,代表作有《洛神赋小楷册》《道德经小楷卷》(见图7)等。赵孟頫的行草书在笔法上取法二王的侧锋切入,但行笔多中锋,点画有二王之形但更显丰满艳丽,在单字结构上,一方面追摩二王传统行草书,另一方面又受到其自身独树一帜的大字楷书的结构影响,虽然缺少二王那种倚侧飞动之势,但却在平稳中显变化、淡雅中出生机,传世的赵孟頫的行书作品很多,像曹植的《洛神赋》(见图8)、陶渊明的《归去来辞》以及王羲之的《兰亭序》等,他都写过很多遍。赵孟頫的小楷书、行草书取法二王父子等,在用笔、单字结构上用力甚勤,但对于单字之间关系、整体章法等缺乏探索,而就用笔、单字结构而言也多平顺、稳定安排,缺少变化,对此,清代的包世臣曾严厉批评,讥之为俗体,“吴兴书笔专用平顺,一点一画、一字一行,排次顶接而成。古帖字体大小颇有相径庭者,如老翁携幼孙行,长短参差,而情意真挚,痛痒相关。吴兴书则如市人入隘巷,鱼贯徐行,而争先竞后之色人人见面,安能使上下左右空白有字哉!其所以盛行数百年者,徒以便经生胥吏故耳”[6]。相比较而言,赵孟頫的信札之类的较随意的行草书作品,往往纵横洒脱、时见情性。

赵孟頫倡导复古书风,在小楷书、行草书上取法二王父子及僧智永等人,取得了很高的艺术成就,但二王父子的传统中缺乏像唐代颜真卿、柳公权那样的大字楷书典范,当时魏碑系列的楷书尚未进入文人士大夫阶层的视野,因此,赵孟頫在大字楷书上只能以二王父子为基础进一步取法唐代以来的大字楷书,但他有意识地避开颜真卿、柳公权的传统,而取法早期的虞世南、褚遂良以及陆柬之、李邕的传统,尤其是化用李邕等人的行书笔法、结字入楷,将行书笔调与唐人的严谨法度相结合,露锋起笔但中锋行笔,转折多圆转,不像颜真卿、柳公权大字楷书起收笔上的描头画角和行笔上的提按顿挫,单字结构上注重平稳宽博,点画之间采用行书式的顾盼、连带,显得既灵动又沉稳。赵孟頫的大字楷书独具特色又雅俗共赏,创造性最强,成就最大,影响最广,传世作品很多,代表作有《三门记》《妙严寺记》《胆巴碑》《福神观记》《仇锷墓碑铭》等。《妙严寺记》是赵孟頫五十六岁时的鼎盛之作(见图9),线条刚健中显婀娜,结构平稳中有穿插变化。《胆巴碑》是赵孟頫晚年大字楷书的代表作(见图10),个人风格完全成熟。

图9 《妙严寺记》

图10 《胆巴碑》

赵孟頫将唐宋以来逐渐衰退的篆书、隶书重新发扬起来,并且将更早就衰退了的章草书体复兴起来。赵孟頫的篆书、隶书创作对于接续传统、启发来者具有重要意义,而他的章草书创作对后世的影响更大,这个影响不仅在章草书法本身,同时也在于把章草书法渗透进行草书中而产生了新的变化,涉及的著名书法家有元代的康里巎巎、杨维桢,元末明初的危素、饶介、宋克,明代吴门书家祝允明、文征明,明末清初的张瑞图、黄道周、倪元璐、王铎、傅山等。章草书的复兴对丰富行草书的笔法、行气等不无裨益,但在唐楷宋行占主导的历史大背景下,这犹如输入了一股异种真气,摩荡数百年而难以驯化,使这一时期的很多行草书呈现出芒角纷出、桀骜难驯之态,经历了几代书家很长时间的消化吸收才逐渐得到一个较妥帖的安顿。

赵孟頫在书法上倡导复古,要超唐迈宋直接魏晋,但就其书法艺术实践结果来说,他的大字楷书可与欧阳询、颜真卿、柳公权雁行,而他的行草书则可与苏轼、黄庭坚、米芾雁行,就全面性而言他既超越了唐人也超越了宋人,而就艺术的最高境界而言,他在唐宋书法之后劲的米芾之下。赵孟頫的书法以大字楷书最有创造性,后人将其与欧阳询、颜真卿、柳公权并称为楷书四大家,但这只是就大字楷书而言,如果就书法总体进行评价,我有一个想法,就是把所谓北宋四家中的“蔡”去掉,因为不管是蔡襄还是蔡京都不足当此地位,而配之以赵孟頫,这样“苏黄米赵”成为宋元四大家,则是实至名归了。

四、对元代书坛的主导性影响及“以人论书”

赵孟頫复古以开新的书法学习之路,把个人的精神救赎与时代要求紧密结合起来,在书法理论与实践上都取得了辉煌的成就,加上他在绘画、文学、政事上的综合成就,使他成为中国历史上的文化巨人之一。赵孟頫在世时即得到了蒙元王朝的高度推崇,元仁宗将其与唐代李白、宋代苏轼相提并论,称赞他操履纯正、博学多闻、书画绝伦、旁通佛老之旨等,并将赵孟頫及其夫人管道升、儿子赵雍的书法作品收藏于秘书监,“使后世知我朝有一家夫妇父子皆善书,亦奇事也”[1]525。赵孟頫以复古为旗帜的书法新风尚对元代书法发展产生了主导性的影响,我们把这种主导性影响划分为其逐渐形成和逐渐被打破的两个阶段。

赵孟頫生当宋元之际,他成长于南宋都城杭州一带的文化圈里,出仕后又长期在杭州一带为官、隐居,他的复古主张正是在与这个地区文人群体的相互砥砺中提出并逐渐成熟起来的。在以杭州为中心的江南士大夫文化圈中,与赵孟頫趣味相投而在书法上又有重大成就的当首推鲜于枢。鲜于枢(1246-1302年),字伯机,号困学山民,祖上生活于金人统治的北方,后长期在扬州、杭州等江南地区为官,他比赵孟頫年长几岁,在书法上互相影响,共同倡导复古,他的书法尤其是草书有赵孟頫缺少的雄浑洒脱的气势(见图11)。元代初年与赵孟頫、鲜于枢同样追摩魏晋书风并取得重要成就的还有李倜,他的行草书在用笔的倚侧变化上比赵孟頫、鲜于枢更接近王羲之的传统,可惜其传世作品极少(见图12)。随着赵孟頫书法艺术的成熟,同时也伴随着他在政治和文学艺术上地位的提高,赵体书法风靡一时,当时的书法家大多在其书风笼罩之下,直接效法的人很多,如赵孟頫的夫人管道升、儿子赵雍,他的弟子后学如虞集、柯九思、郭畀、康里巎巎、朱德润、俞和等,他们大多只是蹈袭赵孟頫书风,其中出身于少数民族的康里巎巎在小草书的创作上有一些新面目,但线条劲利中嫌单薄。

图11 鲜于枢的草书

图12 李倜的行草书

元代后期,元王朝的异族统治已经风雨飘摇,此时,政治上的控制放松,汉族士大夫文化上存亡继绝的使命感也已消失,他们在书法的技法上虽然仍沿袭着赵孟頫追摩魏晋的路向,但却崇尚发挥文人的激情、个性,张雨、杨维桢是其突出代表。张雨(1283-1350年),字伯雨,号句曲外史,浙江杭州人,出身官宦世家,从小受过良好学术熏陶,二十多岁时却抛弃妻子和儿女出家为道士,以方外身份交游达官贵人,赵孟頫对他很欣赏,将他比为南北朝时著名道士陶弘景,但张雨到六十岁时忽然脱去黄冠道袍还俗,且还俗以后纵情声色,他的行草书在方整中加以恣肆(见图13),有自己独特面目。张雨六十岁时还俗,其中固然有时势、个人性情等原因,但把他引入纵逸生活的是比他小十来岁的元末东南文坛领袖杨维桢。杨维桢(1296-1370年),字廉夫,号铁崖,浙江诸暨人,他以诗歌创作为主,也擅长书法,其小字行楷书与张雨接近,在赵孟頫书法基础上加以方劲,而从他的代表作大字行草书来看,在笔画、单字结构上都不守常规,整幅作品往往大小字形混杂、楷行草书混杂,在审美风尚上以粗糙、荒蛮对破精致文雅(见图14),可以说是对赵孟頫影响下的元代书法审美风尚的反叛。与张雨、杨维桢同时在书法艺术上突破赵孟頫藩篱的还有隐逸画家群体中的吴镇、倪瓒等人,他们在某种程度上重新回到了宋代尚意书风重视情性抒发的路径。

图13 张雨的行草书

图14 杨维桢的行草书

赵孟頫的书法不仅笼罩元代书坛,同时也对后世书法影响巨大,但论述到赵孟頫书法的影响,就必然要牵涉到中国书法评价中的一个重要问题,这就是“以人论书”,即把书法家的人格尤其是其道德品格与其书法联系起来。赵孟頫的书法冠绝一代,直接晋唐,就其个人品性来说,为人正直善良,与夫人管道升琴瑟和鸣,他以赵宋宗室身份出仕异族,在元代的历史大背景下,除了来自个别隐士人物的讥讽外,几乎得到了社会各阶层的认同。但从以人论书出发,后人对赵孟頫的人品与书法成就多有批评,而这种批评往往在少数民族入主中原、王朝易代之际表现得尤为明显。明清之际的傅山站在明遗民重气节的立场上,对赵孟頫其人其书给予了严厉批评:“须知赵却是用心于王右军者,只缘学问不正,遂流软美一途。心手之不可欺也如此。危哉!危哉!尔辈慎之。毫厘千里,何莫非然。”[7]傅山以人论书的诛心之论,在今日民主、自由之基本价值观视阈中已成“已陈之刍狗”,今天的研究者则更侧重赵孟頫在异族统治下继承弘扬华夏文化的功绩,把他看作是一个文化英雄,“蒙古大汗以铁蹄征灭了南宋,他——一个宋王朝的后裔则终以优秀的汉文化艺术征服了大汗的子孙。说他是民族英雄,或难与岳飞、文天祥联系起来,然历史证明,若没有赵在元初的出现,是很难想像书画艺术在元代的传承的。……这难道还不能说他是具有民族精神和爱国之心的吗?”[8]其然乎?其不然乎?

[1] 赵孟頫.赵孟頫集[M].钱伟强,点校.杭州:浙江古籍出版社,2012.

[2] 虞集.虞集全集[M].王颋,点校.天津:天津古籍出版社,2007:421.

[3] 黄惇.中国书法史(元明)[M].南京:江苏教育出版社,2005.

[4] 钱超,樊琪.元代“学颜”稀少之原由[G]//雅安博物馆,文物出版社.第九届中国书法史论研讨会论文集.北京:文物出版社,2013:234-240.

[5] 解小青.赵孟頫临古启示[J].中国书法,2016(3):129-141.

[6] 上海书画出版社,华东师范大学古籍整理研究室.历代书法论文选[M].上海:上海书画出版社,1979:665.

[7] 崔尔平.明清书论集[M].上海:上海辞书出版社,2011:562.

[8] 黄惇.中国书法全集:第43卷[M].北京:荣宝斋出版社,2002:1-37.

Zhao Mengfu’s Retro Calligraphic Style and Its Influence on the Calligraphy of the Yuan Dynasty

LI Xiangjuna, b

(a. School of Philosophy, b. Research Center for Value and Culture, Beijing Normal University, Beijing 100875, China)

Based on the disadvantage of the novelty-valued calligraphic style of the Song Dynasty, Zhao Mengfu advocated restoring and innovating the calligraphic style, taking the calligraphic style of the father and son, Wang Xizhi and Wang Xianzhi, who were the representatives in the Wei and Jin Dynasties. In the theory of calligraphy, he proposed the idea of “adopting the same style through the ages ”, which grasped the spirit of Chinese calligraphy and broke through as well as deepened the debate about the meanings and the ways of using brushes in the novelty-valued calligraphic style of the Song Dynasty. In the practice of calligraphy, he was good at all kinds of calligraphy, and made a great achievement in big characters of regular script. His calligraphy had a dominant influence on the calligraphy of the Yuan Dynasty, but in its late period, the calligraphers, most of whom were scholar bureaucrats in the regions south of Changjiang Rivers, began to get rid of the influence of Zhao Mengfu’s calligraphic style and restored the novelty-valued calligraphic style of the Song Dynasty, which attached importance to the expression of emotions.

Zhao Mengfu; restoration; adopting the same style through the ages; being good at all kinds of calligraphy; evaluating one’s calligraphy based on his moral quality

(责任编校:卫立冬 英文校对:吴秀兰)

10.3969/j.issn.1673-2065.2016.06.013

H028

A

1673-2065(2016)06-0076-08

2016-10-12

李祥俊(1966-),男,安徽合肥人,北京师范大学哲学学院、价值与文化研究中心教授,博士生导师,历史学博士,衡水学院特聘教授。