碳纤维加固混凝土梁数值模拟与性能研究

2017-01-12陈永强

韩 燕, 陈永强, 方 芳

(河北建筑工程学院, 河北 张家口 075000)

碳纤维加固混凝土梁数值模拟与性能研究

韩 燕, 陈永强, 方 芳

(河北建筑工程学院, 河北 张家口 075000)

碳纤维加固桥梁方法已经越来越多的应用到实际工程中,从实验及理论两个角度出发研究碳纤维加固梁的具体加固效果。首先分析了国内碳纤维加固材料以及粘结剂力学性能,然后设计并进行了5根碳纤维加固钢筋混凝土梁实验,得到碳纤维加固梁的极限承载力及跨中挠度变化实验值;从理论角度给出了碳纤维加固梁的截面承载力以及跨中挠度计算公式,结合ANSYS15.0软件进行数值模拟,通过理论与实验对比证明了数值模拟的实用性,通过不同试验梁加固效果对比得出结论:加设一层碳纤维布使梁的极限承载力提高了23%,加设两层碳纤维布使梁极限承载力提高了31%。

碳纤维加固桥梁; 碳纤维布; 数值模拟; 极限承载力

0 引言

随着桥梁结构使用年限增长,结构受自然物理化学诸多因素影响,出现混凝土风华现象使材料强度降低,对现有梁结构加固补强已经成为工程界研究重点课题之一[1]。常见的结构补强方法有预应力加固、喷射混凝土加固以及粘钢加固等等[2-5]。这些方法都科学有效,然而施工工序过于复杂且需要很大施工空间,并不能很好的运用于工程实际当中。近年来出现的新兴技术碳纤维布、碳纤维片补强加固技术具备诸多加固优势,值得广泛推广应用。针对此项加固技术日本起步较早,发展日益成熟已经将这项技术应用于上千个工程项目之中[6],为我国发展前景提供了指导作用,我国起步较晚但也发展迅速。其工作原理为将碳纤维用环氧树脂浸渍形成碳纤维增强聚合物(CFRP),然后通过粘结剂将碳纤维材料粘贴在结构受拉面与结构受拉纵筋协同工作,达到结构补强效果[7]。由于许多实际工程结构无法在实验室中进行实验验算,本文主要研究碳纤维加固混凝土梁的数值模拟方法,旨在通过数值模拟的方式为碳纤维加固结构设计提供设计依据。

1 碳纤维加固材料力学性能指标

碳纤维加固方式已经逐步运用于各种结构的加固工艺之中,目前国内碳纤维加固主要有两类,其一为碳纤维布加固,其二为碳纤维板加固,碳纤维筋加固方式还处于研究阶段,相信在不久的将来可以应用到实际工程之中。本文采用碳纤维布加固方法,碳纤维具备极高的抗拉强度与弹性模量,轻质高强,仅是钢材重量的1/4倍。且与钢筋相比最主要的有点为耐久性强,具备高度耐腐蚀性是钢筋所无法比拟的。根据市场调查,我国碳纤维布主要力学指标如表1所示。

表1 碳纤维布力学性能指标Table1 Mechanicalpropertiesofcarbonfibercloth性能项目碳纤维板碳纤维布伸长率/%≥15≥15弹性模量Ecf/MPa≥14×105≥21×105抗拉强度标准值fcfk/MPa≥2000 ≥3000

粘结剂是把碳纤维材料固定到构件表面的物质,是影响加固效果的重要物质。粘结剂需具备良好的浸渍性能与粘接性能,最常用的粘结剂为环氧树脂。其胶合方法为将碳纤维作为基材,浸入树脂并用滚轴滚压使环氧树脂充分黏附到碳纤维材料上,注意滚压均匀避免局部增厚。粘接树脂的主要力学性能指标见表2。

表2 粘接树脂力学性能指标Table2 Mechanicalpropertiesofadhesiveresin MPa性能性能指标要求性能性能指标要求正拉粘结强度≥25拉伸强度≥30拉伸剪切强度≥10伸长率/%≥15弯曲强度≥40弹性模量≥1500压缩强度≥70

2 试验梁概况

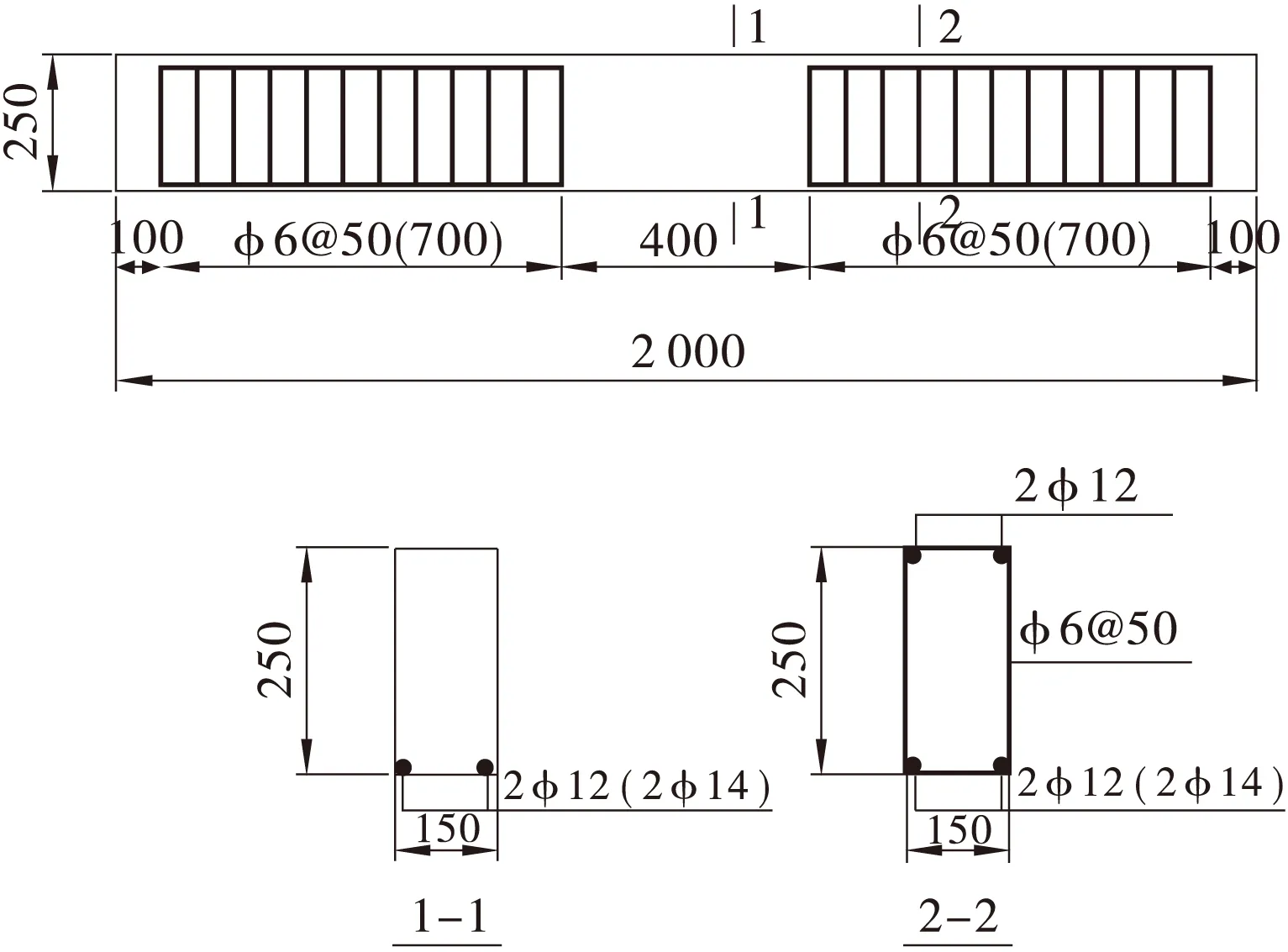

试验梁选取五根简支梁,矩形截面尺寸b×h=150 mm×250 mm,梁长2000 mm,计算长度为1600 mm,受拉钢筋采用等级为Φ14钢筋与Φ12钢筋,对应受拉配筋率为0.89%与0.65%。受压钢筋采用Φ12钢筋,注意受压钢筋在纯弯段截断,箍筋配置为Φ6@50,纯弯段内不设置箍筋(见图1),以便更好的研究纤维材料力学加固性能。试验梁混凝土等级采用C20、C40两种,经现场测试得到此两种标号混凝土立方体抗压强度平均值为25 MPa与41.4 MPa,Φ14纵筋实测平均屈服强度为381.2 MPa,实测平均极限强度为598.9 MPa实测平均极限延伸率为25%。Φ12纵筋实测平均屈服强度为350.7 MPa,实测平均极限强度为530.5 MPa实测平均极限延伸率为33%。试验选取碳纤维极限拉伸强度为3550 MPa、极限伸长率为1.5%、弹性模量240 GPa、设计厚度0.083 mm。试验梁试验参数见表3。

图1 试验梁尺寸及配筋Figure 1 Test beam size and reinforcement

表3 试验梁试验参数Table3 Testparametersofthetestbeam试件编号砼标号配筋率/%主筋直径/mm粘贴层数及贴片方式L—0C200652Φ120L—1C200652Φ12梁底1层L—2C400892Φ12梁底1层L—3C200652Φ12梁底2层L—4C400892Φ14梁底2层

加载方案采用对称式两点加载,试验梁支座设置长度为100mm钢垫款,垫款距梁边缘150mm,净跨度为1600 mm,加载点中心位于跨中两侧各200mm位置,同样设置长度为100mm钢垫块,使得试验梁跨中形成400mm纯弯段。试验梁底设置碳纤维布材料,宽度与梁等宽为150mm,长度1500 mm设置于梁低中部,两端距梁边缘各250 mm,如图2所示,通过实验得到五根试验梁的极限承载力及跨中挠度变化情况以便于与模拟值进行对比分析。

实验碳纤维材料力学性能见表4。

图2 试验梁加载示意图Figure 2 Schematic diagram of loading test beam

表4 碳纤维布材料力学性能Table4 Mechanicalpropertiesofcarbonfibercloth参数名称单位面积重(g·m-2)设计抗拉强度/(N·mm-2)设计弹性模量/(N·mm-1)设计厚度(mm·层-1)伸长率/%参数指标200350024×105008315

3 试验梁数值模拟

3.1 碳纤维加固梁截面承载力计算

关于碳纤维加固钢筋混凝土梁的承载力计算,参照国外计算方式,把碳纤维等效为钢筋进行计算。此种等效方法计算简便具备高效率,需进行以下两点假设,首先截面符合平截面假设,其次钢筋应变小于碳纤维应变。根据受弯承载力等效原则,将碳纤维面积等效为受拉钢筋面积,得到碳纤维加固单筋矩形截面梁正截面受弯承载力计算公式:

M≤fyAss(h0-0.5x)

(1)

其中:h0为截面有效高度;Ass为受拉钢筋与碳纤维布等效钢筋面积和,Ass=As+Ase,Ase为碳纤维等效钢筋面积,As为受拉钢筋面积;x表示混凝土受压区高度,由以下公式确定:

α1fcbx=fyAss

(2)

x=fyAss/α1fcb

(3)

Ase=(Acfs×fcfs)/fy

(4)

其中:fc、fy分别为混凝土棱柱体抗压强度与钢筋抗拉强度;Acfs为碳纤维布截面面积;b为截面宽度;fcfs为碳纤维布抗拉强度。碳纤维布截面面积Acfs计算公式为:

Acfs=tcfsBcfsn

(5)

其中:n为碳纤维布加固层数;tcfs为碳纤维布厚度;Bcfs为碳纤维布宽度。注意随着层数增加,加固效率产生折减,参照相关文献[4]给出折减系数β取值见表5。

3.2 碳纤维加固梁挠度计算

查阅《碳纤维片才加固修复混凝土结构技术规范》(CECS146:2003)并未找到涉及加固构件挠度的计算公式,因此课题组参照《混凝土结构设计规范》(GB50010 — 2010)挠度计算公式作为碳纤维加固梁挠度计算依据对加固梁刚度计算公式Bs进行改进:

表5 折减系数β取值Table5碳纤维布粘贴层数β1120930854085075

(6)

(7)

(8)

其中:Ecf为碳纤维布弹性模量;Acf为碳纤维布的截面面积;αcf为碳纤维布与混凝土弹性模量只比,折减系数φ取0.85。梁刚度确定后,参照《混凝土结构设计规范》(GB50010 — 2010)根据梁加载状况,采用对应挠度计算公式计算最大跨中挠度fmax。

3.3 模型建立

首先进行试验梁网格划分,网格划分越密集计算越精准,然而过密的网格不仅增加计算时长而且可能导致非线性部分计算发散,使结果失真,过于稀疏的网格划分影响计算精度。针对本文碳纤维加固钢筋混凝土梁,由混凝土单元、钢筋单元以及碳纤维单元组成,在进行网格单元划分时需注意针对不同单元节点重合处采取共同处理,以保障粘接处无相对滑移,所有单元共同工作。单元的选取采用稳定规则正六面体单元,混凝土单元共划分为3348个单元,碳纤维布每层划分为168个单元,见图3。

图3 钢筋混凝土梁与碳纤维布网格划分Figure 3 Mesh division of reinforced concrete beam and carbon fiber cloth

3.4 模型加载

结合前述实验加载方案,模拟模型加载与2.1节加载方式保持一致性,采用两点集中加载。在加载点加设垫块,垫块尺寸为150 mm×100 mm×50 mm,在支座处加设垫块尺寸为150 mm×100 mm×50 mm。垫块网格划分同混凝土梁,划分后节点与混凝土梁节点重合,如图4所示。

图4 垫块加设位置与网格划分Figure 4 Block grid division

4 结果分析

通过ANSYS15.0软件对五根梁进行数值模拟,参数选取与实验方案参数相同,将模拟结果与试验结果进行对比,重点研究了极限承载力以及碳纤维钢筋荷载 — 应变曲线。

4.1 梁的极限荷载

将五根试验梁实验所得极限承载力与有限元模拟所得极限承载力进行对比可得到图5。

图5 极限承载力对比Figure 5 Comparison of ultimate bearing capacity

由图5可知: 有限元模拟所得极限承载力略小于实验结果,差值约在16.7%~22.3%之间。这是由于有限元建模偏于保守所致,主要有以下几点原因: ①在实验过程中混凝土粗骨料通过摩擦消耗传递能量,从而导致极限承载力提高; ②有限元建模时未考虑受压钢筋与箍筋相互作用; ③运用ANSYS输入材料属性时材料时,材料的本构关系过于理想化。图5中实验数据与模拟数据在变化趋势上具有一致性,说明了模拟方法是科学合理的,可以进行进一步推广,进而减小其误差提高数据说服力;通过L — 0、L — 1、L — 3极限荷载值对比可知在C20砼标号下,加设一层碳纤维布使梁的极限承载力提高了约23%,加设两层碳纤维布使梁极限承载力提高了约31%。

4.2 荷载—跨中挠度分析

梁跨中挠度直接关系到梁正常使用状态,根据ANSYS模拟全程记录梁荷载 — 挠度关系,与实验值进行对比得到图6。

图6 L — 0、L — 3梁荷载 — 挠度曲线Figure 6 L — 0 and L — 3 beams Load deflection curve

由图可知: 无论是加固梁还是非加固梁,达到屈服前模拟值与实验值极为相符,在相同荷载下,模拟值比实验值跨中挠度略小,即模拟过程中梁刚度偏大,究其根本主要有以下2点原因: ①在有限元分析中将混凝土梁视为理想状态,未考虑自然原因导致的混凝土内部破坏。②运用ANSYS建模时,针对不同单元采取了共节点建模,忽略了实际存在的粘接滑移,因此导致有限元计算梁刚度偏大。图7为碳纤维布L — 3梁碳纤维布应变云图,由图可知: 碳纤维布最大应变也是最容易滑移位置产生在梁跨中以及荷载加载点,在碳纤维布粘贴工艺中要注意最不利位置的粘贴工作。

图7 L — 3梁碳纤维布应变云图Figure 7 Strain contour of carbon fiber

将模拟计算得到的5种试验梁荷载挠度曲线汇总到一起得到图8。

图8 L1~L5试验梁的荷载 — 挠度曲线Figure 8 Load deflection curve of test beam

由图可知: 在试验梁模拟加载初期,各试验梁挠度基本无差别,随着荷载不断增大,L — 0梁首先达到屈服荷载,其挠度迅速增大。与未加固梁相比碳纤维加固混凝土梁挠度增长较为缓慢,且随着碳纤维加固层数增多,相同荷载条件下的梁跨中挠度越小,说明碳纤维布有效的加固了钢筋混凝土梁。在砼标号为C20情况下与未加固梁相比,达到屈服条件下,一层碳纤维布使梁跨中挠度提高了约20%,两层碳纤维布使梁跨中挠度提高了约30%。

5 结论

本文依托国家自然基金实验项目从理论与实验两个角度研究了碳纤维加固桥梁的具体加固效果,通过实验与数值模拟得出以下几点结论:

① 本文从实验角度出发设计并进行了五根碳纤维加固钢筋混凝土梁实验,得到了得到碳纤维加固梁的极限承载力实验值以及跨中挠度变化实验值。

② 从理论角度出发推导了碳纤维加固梁的截面承载力计算公式,由于在规范中(《碳纤维片才加固修复混凝土结构技术规范》(CECS146:2003))并未找到涉及加固构件挠度的计算公式,因此本文结合现行规范(《混凝土结构设计规范》(GB50010 — 2010))考虑碳纤维加固情况改进了混凝土梁挠度计算公式。

③ 通过数值模拟结果与实验结果对比证明了数值模拟的科学性,并得出结论在试验梁其它条件相同情况下加设一层碳纤维布使梁的极限承载力提高了23%,加设两层碳纤维布使梁极限承载力提高了31%。

数值模拟碳纤维加固梁的优势在于可在虚拟环境下进行梁的受力情况分析,避免了因实验而耗费的大量人力物力财力,相信随着研究人员不断努力以及科学技术进步,在不久的将来数值模拟将完全胜任大型复杂碳纤维加固结构设计之中。

[1] 张伟.预应力碳纤维布加固混凝土梁的理论分析与数值模拟[D].大连:大连理工大学,2010.

[2] 倪国葳.地震损伤钢筋混凝土构件修复加固试验及数值模拟[D].天津:天津大学,2014.

[3] 李可.碳纤维加固钢筋混凝土梁疲劳性能研究[D].南京:东南大学,2015.

[4] 任艳霞.钢板和碳纤维加固混凝土梁抗剪性能研究[D].天津:河北工业大学,2015.

[5] 李鑫.含初始小裂纹钢筋混凝土梁抗爆加固数值模拟研究[D].锦州:辽宁工业大学,2016.

[6] 贾彬,程进,蒙乃庆,等.碳纤维布加固锈蚀钢筋混凝土梁抗弯性能研究[J].工业建筑,2013(05):144-147.

[7] 周柯靖,刘忠,岳岭,等.预应力碳纤维布加固二次受力钢筋混凝土梁的受力性能数值分析[J].工程抗震与加固改造,2014(03):79-85.

[8] 熊造.基于数值模拟的浅埋软弱围岩大断面隧道施工工法对比研究[J].公路工程,2016(04):150-153+170.

[9] 张伟平,王晓刚,顾祥林.碳纤维布加固锈蚀钢筋混凝土梁抗弯性能研究[J].土木工程学报,2010(06):34-41.

[10] 宋玉婷,巢万里.连拱隧道渗流防护措施的数值模拟研究[J].公路工程,2016(03):111-116.

[11] 毕继红,杨申,关健,等.碳纤维筋加固钢筋混凝土梁基本力学性能的三维非线性分析[J].建筑结构,2015(16):101-106.

[12] 高鹏,顾祥林.预拉碳纤维布加固持荷混凝土梁受力性能分析[J].同济大学学报:自然科学版,2009(10):1302-1307.

Numerical Simulation and Performance Study of Concrete Beams Strengthened with Carbon Fiber

HAN Yan, CHEN Yongqiang, FANG Fang

(Hebei University of Architecture, Engineering, Zhangjiakou, Hebei 075000, China)

Carbon fiber reinforced bridge method has been more and more applied to practical engineering.This project from the experiment and theory two angles to study the concrete reinforcement effect of carbon fiber reinforced concrete beams. First analysis of the material and binder mechanical properties of domestic carbon fiber reinforcement, and then designed and conducted five experiments of reinforced concrete beams strengthened with carbon fiber, carbon fiber reinforced concrete beams of the ultimate bearing capacity and deflection in the experiment; the carbon fiber reinforced beam section bearing capacity and deflection calculation formula is given in theory angle, numerical simulation with ANSYS15.0 software, through the comparison of theory and experiment proves the scientific validity of the numerical simulation, Through the comparison of the reinforcing effect of different test beams, it is concluded that Adding a layer of carbon fiber cloth to make the ultimate bearing capacity of the beam increased by 23%, adding two layers of carbon fiber cloth to make the ultimate bearing capacity of beams increased by 31%.

carbon fiber reinforced bridge; carbon fiber cloth; numerical simulation; ultimate bearing capacity

2016 — 10 — 25

2014年张家口市科学技术研究与发展指导计划项目(1424006B)

韩 燕(1978-),女,河北张家口人,讲师,硕士,研究方向:结构工程。

U 445.7+2

A

1674 — 0610(2016)06 — 0103 — 04