陈溥贤《马克思的唯物史观》与李大钊《我的马克思主义观》文本关系考

——基于唯物史观的相关论述

2017-01-12安雅琴

安 雅 琴

·探索与争鸣·

陈溥贤《马克思的唯物史观》与李大钊《我的马克思主义观》文本关系考

——基于唯物史观的相关论述

安 雅 琴

陈溥贤《马克思的唯物史观》与李大钊《我的马克思主义观》分别以河上肇的《马克思的唯物史观》和《马克思的社会主义的理论体系》为译文来源。两文尽管具有一定的相似度,但从译词选择等方面判断,李大钊援引河上肇内容是基于日文文本,而非陈溥贤译文,但是否由陈溥贤提供给李大钊日文原文的资料则尚难考证。石川祯浩论证的陈溥贤在李大钊接受马克思主义中的“中介作用”,存在一定的疏漏。另外,陈李二文因译者立场不同,在行文上也存在差异。从文本上分析,石川祯浩的“如果撇开陈溥贤,我们就无法谈论五四时期的李大钊是如何接受了马克思主义的”的论断亦不甚恰当。

唯物史观;李大钊;陈溥贤;河上肇

一、问题的提出

李大钊是中国最早传播马克思主义的知识分子,其《我的马克思主义观》是“马克思主义在中国进入比较系统的传播阶段”*《中国共产党历史》第1卷上册,中共党史出版社,2011年,第46页。的开山之作。陈溥贤,笔名渊泉,是“五四”前后引介马克思主义的重要人物之一,但认知度远远不及李大钊。将二者并提作为一个学术命题的探讨,始于日本学者石川祯浩的《中国共产党成立史》一书。该书指出:“李大钊自1919年夏至同年秋写下了他那篇有名的《我的马克思主义观》,如部分学者已经指出的那样,这篇文章在很大程度上是依据河上肇《马克思的社会主义的理论体系》和福田德三《续经济学研究》(同文馆1913年出版)等写成的;而河上的这篇论文……此前已经由陈溥贤翻译并用‘渊泉’的笔名在《晨报副刊》上进行过介绍。考虑到李大钊与《晨报》以及陈溥贤关系之密切,李大钊不可能不知道《晨报副刊》上的那篇文章(指陈溥贤的《马克思的唯物史观》——引者注)。”据此,石川祯浩得出结论:“李大钊之接受马克思主义,在一定程度上得到了陈溥贤在资料方面,或者在对马克思主义的解释方面的帮助”,“如果撇开陈溥贤,我们就无法谈论五四时期的李大钊是如何接受了马克思主义的”。*〔日〕石川祯浩著,袁广泉译:《中国共产党成立史》,中国社会科学出版社,2006年,第16—17、10页。

石川祯浩的这一论述,在国内学界引起了不小的争鸣。有学者从宏观层面指出石川祯浩忽视了“中国第一代马克思主义者学习、宣传马克思主义的根本目的”,尽管“成功地将中国早期马克思主义著作或文章与日文底本作了鞭辟入里的研究”,但“对中国早期马克思主义者强调马克思主义要与国情结合,以及他们是如何将马克思主义与中国社会、革命相结合的部分”缺少应有的重视*田子渝:《〈中国共产党成立史〉是非的三个问题》,《党史研究与教学》2007年第1期。。有学者从陈李二人传播马克思主义的起始时间、对马克思主义的态度、人生道路的选择、文章的内容等方面分析指出《中国共产党成立史》一书带有“主观的‘扬陈抑李’倾向”,“夸大陈溥贤的先驱作用”*朱成甲:《五四时期马克思主义传播与李大钊历史作用问题的探讨——兼评石川祯浩〈中国共产党成立史〉的有关论述》,《中共党史研究》2009年第8期。。有学者从文章发表时间、翻译笔法的细节上考证,指出“很难单方面论断李大钊‘在对马克思主义的解释方面’得益于陈溥贤的‘帮助’”*王素莉:《“五四”前后马克思主义在中国传播的若干问题探讨——也评石川祯浩〈中国共产党成立史〉的有关论述》,《中共党史研究》2010年第5期。。学术愈争鸣则愈昌明,围绕《中国共产党成立史》一书而展开的探讨丰富了马克思主义在中国早期传播的历史细节。但遗憾的是,中日学者的论争其实存在一定程度的错位。石川祯浩的观点主要侧重在文本资料,国内学者则多以马克思主义传播的历史脉络与逻辑为视角进行回应。当然,历史脉络与逻辑是研究的重要前提,但从中日文本比对上去厘清陈溥贤《马克思的唯物史观》与李大钊《我的马克思主义观》的文本关系,进而去探讨在马克思主义的早期传播中陈溥贤是否“在资料方面,或者在对马克思主义的解释方面”存在“中介作用”则更为直接。囿于语言和资料所限,国内学者的确在一定程度上存在如石川祯浩所言“不关心散落世界各地的第一手资料,疏于考究某一记述的出自和渊源”的问题,但善于考究出处和渊源的石川祯浩的考据结论就一定准确吗?笔者以陈溥贤《马克思的唯物史观》、李大钊《我的马克思主义观》与河上肇的相关日文文本为依据,力图以石川祯浩的论证逻辑,对陈溥贤与李大钊的关系作一合乎史实的考释。

二、译文来源的考证:陈李二文是否“系出同源”

石川祯浩的观点是基于一个预设性的前提,即如《中国共产党成立史》“附录”《日中社会主义文献翻译对照表》中所列,陈溥贤《马克思的唯物史观》和李大钊《我的马克思主义观》均译自或部分译自日本学者河上肇的《马克思的社会主义的理论体系》(『マルクスの社会主義の理論的体系』)*《河上肇全集》(10),岩波书店,1982年,第234—309页。。在这一点上,除朱成甲提出陈文是“河上肇的另一篇文章的译文”外,国内学者并未对石川祯浩提出异议,并且认可陈溥贤的《马克思的唯物史观》是河上肇《马克思的社会主义的理论体系》最早的中译文*刘庆霖:《民国时期河上肇的论著在中国的译介及译书版本之比较研究》,《第八届北京大学史学论坛论文集》,2012年3月。。但事实上,据笔者考证,陈溥贤的《马克思的唯物史观》,是以同一时期河上肇的另一撰文《马克思的唯物史观》*《河上肇全集》(10),第339—347页。(『マルクスの唯物史観』)为译本,补充了《马克思的社会主义的理论体系》的部分内容而成。石川祯浩虽指出陈文的原著为《马克思的社会主义的理论体系》和《马克思的唯物史观》*〔日〕石川祯浩著,袁广泉译:《中国共产党成立史》,第8页。,但并未言明文本上的主次关系。

《马克思的社会主义的理论体系》和《马克思的唯物史观》是河上肇同一时期发表的两篇关于马克思主义理论的著作。前者于1919年1月20日到11月20日期间分七回连载在《社会问题研究》(『社会問題研究』)上,内容分四个部分,依次为“绪言”“马克思的历史观”“经济论”和“政策论”;后者在同年的3月15日刊登于《社会及国体研究录》(『社会及国体研究録』),内容主要是就马克思的《共产党宣言》和《〈政治经济学批判〉序言》中的唯物史观相关论述展开的评述。20世纪八九十年代,杨奎松、杨树升、斋藤道彦等学者已对李大钊《我的马克思主义观》与河上肇《马克思的社会主义的理论的体系》的文本关系做过相关考释,指出《我的马克思主义观》部分内容参引自《马克思的社会主义的理论体系》*杨奎松:《李大钊与河上肇——兼谈李大钊早期的马克思主义观》,《党史研究》1985年第2期;杨树升:《留学日本对李大钊的影响》,《李大钊研究文集》,中共党史出版社,1991年,第114—127页;〔日〕斋藤道彦:《介绍日本研究李大钊的概况与我的看法》,《中央大学论集》(17),1996年,第37—39页。。但陈溥贤《马克思的唯物史观》是否与李大钊《我的马克思主义观》系属同源,学界还缺少必要的考证。

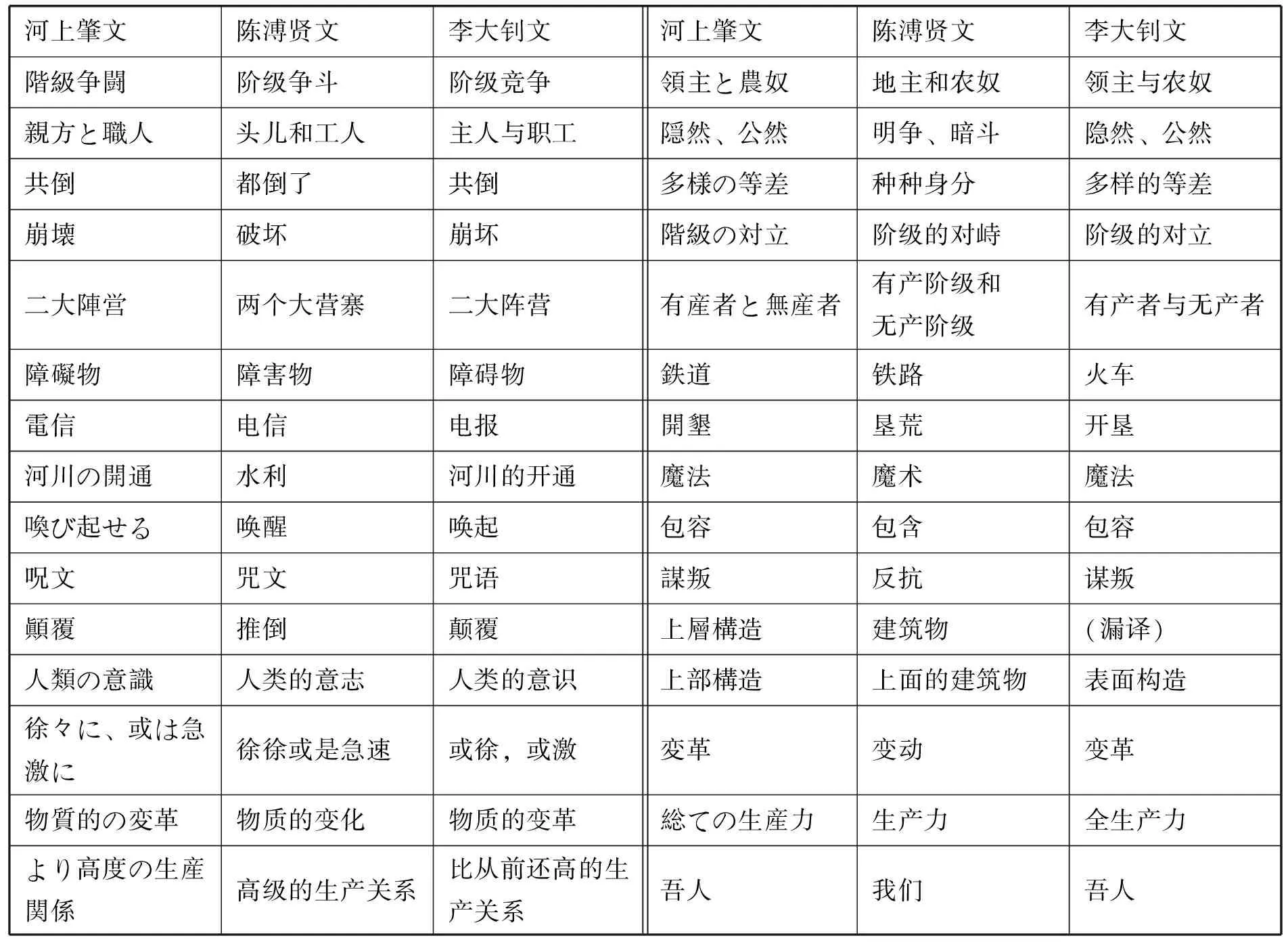

陈溥贤的《马克思的唯物史观》*高军等主编:《五四运动前马克思主义在中国的介绍与传播》,湖南人民出版社,1986年,第334—343页。共有32个自然段。为简洁扼要,笔者通过列表(见表1)比对陈溥贤译文与河上肇《马克思的唯物史观》《马克思的社会主义的理论体系》两文本,以明其相互关系。第一段是译文的出处和译者的初衷,所以这里并不列入表中讨论。

表1

由表1所见,31个段落中有11个段落引自《马克思的社会主义的理论体系》,且11个段落均非著者的主体框架,最为紧要陈述作者观点的第27至32自然段又仅出现在河上肇的《马克思的唯物史观》,所以基本可判断陈溥贤的译文出自河上肇的《马克思的唯物史观》,陈溥贤《马克思的唯物史观》与李大钊《我的马克思主义观》的译文是出自同一作者同一时期的两篇不同撰文。在译文来源上,石川祯浩的考证存在一定疏漏。但因译本来源不同即判断陈溥贤的中介作用不符合史实,还稍显武断。陈文的第5至9段和第21至25段转译河上肇日本文本中的《共产党宣言》和《〈政治经济学批判〉序言》的部分内容,同样出现在《我的马克思主义观》中,相同或相似内容的表述上,是否存在资料或马克思主义解释上的中介作用,还需进一步考证。

三、可能性的探讨:陈文是否存在资料或马克思主义解释上的“中介作用”

李大钊《我的马克思主义观》一文分上下两篇,上篇主要涉及马克思学说的体系、唯物史观和阶级斗争等问题,下篇则分四个部分阐述马克思的“经济论”*《李大钊全集》第3卷,人民出版社,2013年,第1—48页。。石川祯浩所认为的陈溥贤在资料或马克思主义解释上的“中介作用”,主要是基于陈李二文关于马克思唯物史观上的相同或相似的表述。故笔者从“相同”文本和“相似”文本两个方面分别对陈文“中介作用”的可能性进行探讨。

首先是在相同日文文本的基础上陈李二文的关系。这一部分主要体现在二人转译《共产党宣言》和《〈政治经济学批判〉序言》中关于唯物史观的论述。笔者以陈李二文译词选择为切入进行统计。如表2所列,陈李二文相异的译词主要有30个。是否直接沿用日语汉字词汇,是译词选择相异的直接原因。30个译词中,李大钊直接沿用的日语汉字词汇有20个,而陈溥贤仅3个。在译词选择上,李大钊侧重直译,陈溥贤偏重意译,如果没有日文文本,仅凭意译文写作出直译文,在逻辑上是行不通的。

表2

其次是在相似内容的表述上李文有无受到陈文的影响。以表3所列两段文本为例:

表3

表3中所列文本,内容上极为相近,“经济论”“《资本论》”等关键词均有出现。从中文文本上比对,李文较陈文所涉内容更广,且“共产党宣言”与“共产者宣言”翻译上存在差异,故有学者以此为据判断李文创作的独立性。这一说法有欠妥当。结合日文文本比对(见表4),可进一步厘清陈李二文的关系。

表4

在上述相似内容的表述中,一方面因译文来源不同,个别词汇如“《共产党宣言》”和“《共产者宣言》”的翻译出现差异;另一方面,李大钊译文中出现陈溥贤漏译词汇,如河上肇《马克思的唯物史观》《马克思的社会主义的理论体系》和李大钊《我的马克思主义观》三个文本中均有的“彻头彻尾”一词,但陈文中未出现,所以李大钊只有可能是参照日文文本的直译或摘译。

综上来看,从相同和相似的文本上分析,李文中关于唯物史观的相关论述是基于河上肇《马克思的社会主义的理论体系》日文文本的直译或摘译,陈溥贤在资料上或马克思主义解释上的“中介作用”并未在文本中发现。

四、文本差异的分析:陈李二文的行文特点

陈溥贤《马克思的唯物史观》与李大钊《我的马克思主义观》两文在开篇均表明其译介马克思主义学说的出发点。陈文指出:“今天是马克思一百零一回的诞生纪念日,兹篇系日本研究马克思的大家河上肇所著的,简洁明瞭,颇有价值,特译出来,作研究的资料。”*高军等主编:《五四运动前马克思主义在中国的介绍与传播》,第334页。李文亦指出:“‘马克思主义’的研究,虽然极其贫弱,而自一九一八年马克思诞生百年纪念以来,各国学者研究他的兴味复活,批评介绍他的很多。我们把这些零碎的资料,稍加整理,乘本志出‘马克思研究号’的机会,把他转介绍于读者,使这为世界改造原动的学说,在我们的思辨中,有点正确的解释,吾信这也不是绝无裨益的事。”*《李大钊全集》第3卷,第1—2页。前者是作为“研究的资料”的纯译介,后者是作为“改造原动的学说”而稍加整理零碎资料后的转介。二者在译者立场上存在显著差异,而这一差异又投射在陈李二文的行文布局、原理阐释等方面。

第一,在直译与意译的选择上。陈文整体上以直译为主,但在《共产党宣言》等二手文献的转译上,译词作了适度处理,沿用日语汉字词汇较少;李文与之相反,在二手文献的转译上多沿用日语汉字词汇,但在原理阐释上,则以意译的方式做了调整,与原译文的语句并非一一对应的关系。李文在文献上注重“原汁原味”,在原理阐释上则力求通俗易懂。

第二,在行文布局上。陈文同于原文本的行文顺序;李文不同于原文本,先分三部分列举“见于《哲学的贫困》”“见于《共产者宣言》”“见于《经济学批判》序文”中关于唯物史观的论述,再将马克思的唯物史观归结为两要点,进行整体性论述。李文的布局更为清晰明了,与冗长的原文本相较,更容易抓住核心要点。

第三,在语言运用上。陈文以直译为主,故个人语言风格并不明显;李文主要有两个特点,一是把握关键点,剔除原文中的枝丫;二是运用生活化、本土化的语言阐释原理,如在生产力与社会组织的关系上,李文诠释为“生产力一有变动,社会组织必须随着他变动。社会组织即社会关系,也是与布帛菽粟一样,是人类依生产力产出的产物。手舀产出封建诸侯的社会,蒸汽制粉机产出产业的资本家的社会”*《李大钊全集》第3卷,第14—15页。,其中“布帛菽粟”“手舀”“蒸汽制粉机”等说法都是原文本中没有的,是李大钊带有“中国风”的意译。

陈李二文在翻译方式、行文布局和语言运用三个方面上存在不同特点,尽管不能以此直接论证二者关系,但一定程度上反映了二人对待马克思主义的态度,是晦涩难懂的学理解读,还是“化尔为我”使之成为改造中国的利器?以李大钊为代表的中国知识分子在接受马克思主义之时,就不仅仅是文本资料上的接受。所以,从文本上分析,石川祯浩的“如果撇开陈溥贤,我们就无法谈论五四时期的李大钊是如何接受了马克思主义的”也是有失偏颇的。

综上所述,陈溥贤《马克思的唯物史观》与李大钊《我的马克思主义观》分别以河上肇的《马克思的唯物史观》和《马克思的社会主义的理论体系》为译文来源。两文尽管存在一定相似度,但从译词选择等方面来判断,李大钊援引河上肇内容是基于日文文本,并未发现李大钊参考陈溥贤译文的证据,但是否由陈溥贤提供给李大钊日文原文的资料尚难考证。石川祯浩论证的陈溥贤在李大钊接受马克思主义中的“中介作用”,存在一定疏漏。另外,陈李二文因译者立场的不同,在行文上也存在差异,而行文差异则在一定程度上反映了二人对待马克思主义的态度。因此,从文本上分析,石川祯浩的“如果撇开陈溥贤,我们就无法谈论五四时期的李大钊是如何接受了马克思主义的”的论断亦不甚恰当。

(本文作者 南开大学马克思主义教育学院博士研究生 天津 300071)

(责任编辑 吴志军)

The Relationship between Chen Puxian’s “MarxistHistoricalMaterialism” and Li Dazhao’s “MyViewonMarxism”——Based on the Expression of Historical Materialism

An Yaqin

Chen Puxian’sMarxistHistoricalMaterialismand Li Dazhao’sMyViewonMarxismwere respectively based on Kawakami Hajime’sMarxistHistoricalMaterialismandTheoreticalSystemofMarx’sSocialismas translation sources.Despite the two texts having certain similarities, Li Dazhao’s word selection and other aspects of judgment, was based on Kawakami Hajime’s Japanese text-based contents instead of Chen Puxian’s translations.But it is difficult to determine if the Japanese original information was provided by Chen Puxian.There are some facts omission in Ishikawa’s argumentation regarding Chen Puxian’s “mediating role” when Li Dazhao accepted Marxism.In addition, due to the different translators’ positions, there are also differences in the wording.Analyzing from the text, Ishikawa’s thesis that “If we put Chen Puxian aside, we would not be able to talk about how Li Dazhao accepted the Marxism during the May Fourth period” is also inappropriate.

D231;K261

A

1003-3815(2016)-02-0115-06