大革命失败后中共党员组织关系的重建

——以长江流域省份为中心

2017-01-12李里

李 里

大革命失败后中共党员组织关系的重建

——以长江流域省份为中心

李 里

每个政党都会遇到逆境,但并非每个政党都能重整恢复。中共在1927年后的白色恐怖下仍能继续发展固然存在多重因素的共同作用,但其组织在逆境中的自我修复能力的确起到了重要作用。这种组织韧性,除了党组织体系的纵向横向整理外,还体现在隐含在组织体系下的党员网络。这种网络是革命与学缘、地缘等社会关系交织的产物,扎根于地方社会。在1927年国民党“清党”运动中,中共有形的组织体系受到很大破坏,但隐含的党员网络却依然能帮助党员重新聚集,回归到组织体系中。与此同时,党组织体系通过加强组织审查,排除党员回流对组织产生的安全隐患。二者共同形成一个党员回流模式。

组织关系;党员网络

关于大革命失败后中共党员状况的探讨,以往较为普遍的观点认为:白色恐怖下党员牺牲、被捕或叛党、脱党造成大批党员流失,剩下的党员自然属于大浪淘沙后的革命精锐。近年来,随着史料的拓展,学界逐渐注意到在经过白色恐怖后,各地党组织在党员成分、组织训练等方面仍存在诸多问题,并非如以往观点所述那样乐观。*代表性观点参见王奇生:《党员、党组织与乡村社会:广东的中共地下党(1927—1932年)》,《近代史研究》2002年第5期;何益忠:《大革命失败后中共党员的“征收”运动》,《史林》2012年第1期;〔日〕高橋伸夫:《中国共产党の组织と社会——河南省,1927—1929年》,《法学研究》(东京)第70卷第6号,1997年5月。尽管如此,我们仍可以发现,两种观点虽然对白色恐怖后党组织状态评价不一,但对于党组织的修复重建环节都较为忽视,将党员在白色恐怖前后始终存在于党组织内作为预设前提,忽视了在白色恐怖下党员与党失去组织关系的事实,及其与党组织关系重建的过程。

组织关系是党组织与党员个体之间的重要纽带。党员通过组织关系编入党的组织,参与党的组织生活,执行党的决议,成为组织的有机组成部分。在白色恐怖中,与党失联的党员要继续革命,首先需要恢复组织关系。同样,中共要将幸存的党员整合运用,也必须以恢复其组织关系作为前提。所以,在探讨中共在大革命失败后的发展时,我们不能忽略大革命失败对党员组织关系的无形打击、失联党员重新回归组织的艰难历程,以及党组织自我修复的机制。就笔者所见,目前学界对该问题的专门研究仅限于少数论著,并且大都认为组织关系的重建过程较容易完成,对该过程的描述也比较简单。因此,这一问题仍存在进一步探讨的必要和空间。*〔日〕高橋伸夫:《中国共产党组织の内部构造:湖北省, 一九二七年~一九三〇年》,《法学研究》(东京)第71卷第5号,1998年5月;赵芳:《大革命失败后的中共湖南地下党:组织、活动与发展(1927—1931)》,湘潭大学历史系硕士论文,2005年。

基于以上情况,本文试图通过分析1927年至1928年白色恐怖对中共党员的组织关系造成的冲击,以及党组织与失联党员重建恢复组织关系的过程,发掘中共组织在逆境中的修复机制,以求从组织技术的角度揭示中共在逆境中不断恢复、壮大的原因。在研究时段上,本文准备集中探讨1927年至1928年中共党员群体与组织关系的分合历程。在研究区域方面,由于长江流域各省份既是大革命时期中共党员迅速增长的区域,又是遭受白色恐怖打击的重灾区,因此本文将其作为全文讨论的中心,同时兼及其他省份。

一、白色恐怖对党员组织关系的冲击

在了解白色恐怖对中共组织所造成的冲击之前,需要先了解国共分裂前中共组织的发展状态。以往相关研究常常将国共两党进行对比,得出国民党组织远不如中共组织的结论。诚然,中共组织的优点相比国民党表现得更为突出。但需要注意的是,自1925年起,中共经历了一次组织上的大扩张时期,随之也引发了许多组织方面的问题。*学界关于该时期中共组织问题的研究集中于上海党组织,参见王奇生:《革命与反革命:社会文化视野下的民国政治》,社会科学文献出版社,2010年,第122页;孙会修:《大革命时期中共上海区委的城市支部研究》,《中共党史研究》2016年第1期。

中共从1921年建党至1925年四大,全国党员不足1000人。在五卅运动后革命形势高涨的背景下,中共中央认为党员数量的增长过于滞后,因此在四大后不断要求各地迅速发展党员。1925年8月,中共中央将党员入党程序予以简化。在10月的《组织问题决议案》中,又批评各地负责人在吸收党员时过于保守。1926年,北伐给长江流域的中共党组织发展又提供了军事政治保障。如中共中央局所述:“两月来有报告而发展最快者,当推湘鄂川三省,湘省在两月中增加一千人,鄂区增加一倍,川省增加二倍。湘鄂发展的原因,完全由北伐之影响,川省亦因北伐军进至武汉,一般投机的小军阀均望风来归,对民众运动不敢十分压迫,且常常表示许多好感,所以川省现时是最好工作之地。”*中共中央组织部、中共中央党史研究室、中央档案馆编:《中国共产党组织史资料》第8卷,中共党史出版社,2000年,第101页。这使得扩张党员的要求在此形势下不断加强。1926年10月,陈独秀提出:在次年春五大召开时,要将党员扩充4万以上。作为北伐推进区域,长江流域省份是除革命基地广东之外被寄予厚望的地区,尤其是湘鄂江浙地区可被视为重点发展省份(见表1)。

然而,随着党员迅速增加,党组织建设却难以跟上扩张步伐,党员缺乏训练、支部不健全等各种组织问题日益突出。1926年7月,中共中央发现党员数量虽增加了3倍,但“党员数量虽然增加而质量确是退化了”,并且发现“支部只有名义而无工作”*《中国共产党组织史资料》第8卷,第82页。。12月,中共中央再次指出:“支部不起作用,一切工作尚多是由上级机关命令的以个人为中心的活动。”*《中国共产党组织史资料》第8卷,第115页。此外,

表1 1926年中共党员统计及发展规划列表

资料来源:《中国共产党组织史资料》第8卷,第100、105页。

各地党组织与中共中央沟通不畅。中央难以获悉各地党务情况一直是中共自建党以来的老问题。全国党员不超过1000名时就已经有这一问题,而随着1925年党员人数激增,范围扩大,机构繁多,问题更为凸显。1926年9月,中共中央指出:“中央向各地催索报告的通告信件,不知已发过若干封,统计报告表册格式亦已印发,但能依照遵行者还是寥寥!中央对于各地方的情形既十分隔阂,当然无从指导。”*《中国共产党组织史资料》第8卷,第104页。可见,中共四大后党员人数虽然急剧增加,但党组织的作用并没有体现出来。

随着1927年春夏国民党在各地实施“清党”,形势急转直下,促进中共党务发展的外部环境不复存在,组织的缺陷在白色恐怖冲击下彻底暴露。因大批党员牺牲、被捕或叛党、脱党,中共人数锐减。在1927年11月,中共中央指出:“党员的数量自从国民党反动以后有极大的减少,从五万余党员减至万余党员。”*中央档案馆编:《中共中央文件选集》第3册,中共中央党校出版社,1989年,第476页。据推测,在国民党1927年至1928年的“清党”运动中,中共党员有2.6万人牺牲,2万人脱党或叛党*参见王奇生:《党员、党权与党争——1924—1949年中国国民党的组织形态》,上海书店出版社,2003年,第94页。。值得注意的是,在该阶段相关党员人数的统计中,我们往往忽略了党员的实际组织状态,认为各地所报人数即为组织内存留的党员数量。其实,此时各地党员统计多局限于表面,并非实际在组织内的人数。如湖南省委指出:“大约是到七月底,党的‘八七’会议以前,湖南省委恢复组织的成绩仍是很小,只是约略的收编六千旧同志,新同志的发展,几乎可以说是停止的。就是这六千同志的数目也不很确定,大半不能参加到支部的组织来起作用,不过有一个通信处和姓名罢了。”*《马日事变以来的湖南概况》(1928年3月),中央档案馆、湖南省档案馆编印:《湖南革命历史文件汇集》乙种本,1984年,第30页。湖南省在马日事变前有2万以上党员,事变后仅恢复了三成,而且大半不在支部,仅限于名册,可见实际组织内的党员不足两成。党组织基础向来比较稳固的湖南尚且如此,其他北伐前基础比较弱的省份可想而知。1927年9月,四川临时省委在统计涪陵特支党员时也指出:“大多数散处乡中而且未能将组织清理出来,前数日方派正圣前往负责整理,闻人数尚不止此”*《四川临时省委致中央报告——最近政治组织状况和省委的工作》(1927年9月1日),中央档案馆、四川省档案馆编印:《四川革命历史文件汇集》甲2,1984年,第79页。。这种情况其实在各地都较为普遍。由此可见,考察白色恐怖对中共组织的冲击,不能仅关注党员人数的减少,还需要注意到其对党员组织关系的破坏。

白色恐怖对党员组织关系的破坏,首先表现在各级党组织联系的断绝。中共历来强调纵向组织联系。但如上文所述,这种联系尚不紧密。各地相继出现“清党”后,中共中央对于各地党员状况并不了解:“党部对于中央不仅没有把这样的材料寄来,反而在当地事变以后,连一个比较详细的报告也没有,从五次大会后至今中央对于各地党员数目和组织状况一点也不知道。”*《中国共产党组织史资料》第8卷,第140页。一旦上级党组织被破坏,各下级组织即失去联系。在检讨湖南省党组织在马日事变后完全瓦解的原因时,湖南省委指出:“党只有纵的系统而无横的联系,各地党部相互隔阂着各自为战,不通声息。”*《湖南组织报告(五月—八月)》(1927年9月5日),中央档案馆、湖南省档案馆编印:《湖南革命历史文件汇集》甲5,1983年,第125页。而各省省委又往往设在国民党军警集中的省府。一旦反共活动在省府率先爆发,就会迅速造成全省党组织联系瘫痪的局面。例如,在湖南马日事变后,“一般同志,尤其是离长沙较远的湘南、湘西各地同志,对此次事变表示异常痛心,对旧区委(省委)十分不满意,因为事变一起,区委不但失指挥力,并且连个信也不传给各地,而只各自逃走去了”*《湖南组织报告(五月—八月)》(1927年9月5日),《湖南革命历史文件汇集》甲5,第127页。。在这种情况下,即使党组织本身所受冲击不大,也会因缺乏上下级联系而势成孤立,各地党员的实际状况也不为上级所悉。

其次,白色恐怖下党组织瓦解,党员四散逃亡,也会造成党员组织关系紊乱。按照党章规定,党员的迁移需得到上级同意后办理组织关系的转移,使其不致因流动而失去组织关系。在白色恐怖下,该程序自然不可能被履行,结果逃亡党员或失去组织关系,或不按程序建立新的组织关系,使得组织难以统计掌握失散党员情况。1927年8月,四川临时省委指出:“四川的党在‘三·三一’惨案发生的时候,几至全体奔溃而致于瓦解,各同志都东逃西奔,任意乱跑,简直不与团体发生关系;有些同志,自由跑到某一个地方,并未得着介绍信,又与某地的组织发生了关系。”*《四川临时省委通告(省字第三号、组字第一号)——整顿组织的有关规定》(1927年8月12日),《四川革命历史文件汇集》甲2,第46页。

再次,白色恐怖还造成党员组织信息遗失或被敌查获。从党组织的瓦解形式来看,往往因党组织负责人被捕杀或逃离而造成组织整体崩溃。如湖北省委所述:“一两个重要工作同志被捕,即全部工作发生问题。”*《中共湖北省委政治报告——九月十日省委书记在中央常委会议席上报告》(1927年9月10日),中央档案馆、湖北省档案馆编印:《湖北革命历史文件汇集》甲3,1983年,第58页。这反映出在支部组织不健全的情况下,少数党组织负责人包揽了党务。一旦负责人缺失,组织内部的党员名册、通讯地址、关系网络等整个党员信息即不为上级所知,非常不利于日后的恢复工作。1927年12月,江西省委组织部发现:“有些地方因省委方面无可靠的历史文件,统计表册等作为参考,各地通信地址及负责人姓名亦多散失无疑,以致无形消灭,整顿亦无从着手。”*《中共江西省委组织部工作计划》(1927年12月),中央档案馆、江西省档案馆编印:《江西革命历史文件汇集》甲2,1986年,第147页。1928年10月,刘坚予在报告四川党务时也指出:“党团省委与各地通信地址均存书记处,未另找副本。虽用秘密抄写,不致被人识破,但书记被捕,他人不知。除川西、川南有特委负责外,川东、川北各地党团通信处大半不知。”*《刘坚予给中央的报告——党团省委被破坏情形及恢复工作》(1928年10月23日),中央档案馆、四川省档案馆编印:《四川革命历史文件汇集》甲3,1984年,第291页。1928年初,国民党浙江省防军查获了几名中共党员,“在其身畔搜出通讯录及秘密计划等件,即经印就多份,分别函呈查核,藉资防办”*《浙江省又通缉大批共党》,《申报》1928年1月8日。。仅该次查获的通讯录就记载了杭州、温州等地52名党员的地址,而浙江当时大致仅剩1563名党员尚有组织联系,可见其危害之大。*参见《亦政在省委改组会中的党务及工作报告》(1927年9月27日),中央档案馆、浙江省档案馆编印:《浙江革命历史文件汇集》甲2,1987年,第118页。

由上述可见,在白色恐怖下,党组织原有的组织缺陷彻底暴露,不能有效组织起党员,造成大批党员与组织失去联系。这对于亟待发起武装暴动,继续革命的中共而言,是一个巨大的挑战。

二、中共恢复党员组织关系的举措

1927年八七会议时,中共中央即强调要维系党员组织关系,指出:“我们党应当在此过渡于秘密状态之际,极力保存多量的党员,要使每个党员都不与党部脱离关系。”*《中国共产党组织史资料》第8卷,第137页。各地中共组织此时在整理恢复党员组织关系方面,主要通过省委或特委特派员、整理委员、巡视员等派遣人员,赴各地寻找线索、设法接头、清查党员,进而通过谈话与开会传达指示,为党员重新登记奠定基础。

各地“清党”相继发生后,党组织在恢复进度上有所不同。如湖南党组织在马日事变后不久即开始着手恢复工作。而四川省委则较为迟缓,直到三三一惨案半年后才着手恢复:“‘三·三一’惨案后所成立之临委只做了一些应付工作,假若没有人去找他们,他们也就乐得不闻不问,并没有着手清查或整顿各地之组织。”*《四川临时省委组织部向中央组织部的报告——组织工作情形与下月组织发展计划》(1927年11月5日),《四川革命历史文件汇集》甲2,第277页。这反映出经过白色恐怖冲击,党员锐减后,能较快投入恢复工作的还是北伐前党组织基础较好的省份。从空间来看,因缺乏人员与经费等资源,各地的恢复工作或以省委所在地为中心向外逐次推进,或将全省分设若干特委,形成若干中心分区进行,均不能全面兼顾。例如,1927年7月,湖南省委即强调:“我们的人力、财力应集中于重要的县份,如:长沙,湘潭,醴陵,湘乡,平江,浏阳,岳阳,湘阴,宁乡,安化,益阳,常德,南、华,衡阳,衡山,耒阳,郴、宜,宝庆等县。”*《中共湖南省委目前工作计划》(1927年7月),《湖南革命历史文件汇集》甲5,第109页。可以发现,这20余处大多集中于长沙、常德、岳阳与衡阳四个区域中心附近,是北伐军行军经过的湘东一线,群众基础较好,政治经济较为重要。同样,江苏临时省委在四一二政变后两个半月内始终以恢复上海党组织为工作中心:“临时省委忙于应付上海目前的困难,也无力顾及外县。”*《江苏省委关于各县党的组织及工作概况》(1927年10月),中央档案馆、江苏省档案馆编印:《江苏革命历史文件汇集》甲1,1985年,第189页。1927年9月,河南省委也承认:“这一、两月来,便是整顿组织的工作。组织采集中发展的原则,所以偏僻县份便放弃,集中力量来整顿几个地方。”*《河南省委关于组织工作的报告》(1927年9月),中央档案馆、河南省档案馆编印:《河南革命历史文件汇集》甲2,1984年,第124页。

在资源有限的情况下,上级派往各地恢复组织的派遣人员往往人数少、风险大、任务重。1928年12月前后,派往湘中各县恢复组织关系的干部,一般每批人数仅1人。15名派遣人员中,就有5名没有反馈,占据1/3(见表2)。在没有反馈的情况下,上级会继续派遣人员前往。有时一个人需要巡视若干个地方,有时则多次派人赴同一地方。从技术角度来看,寻找线索接头难度很大。如鄂东巡视员曹大骏报告:“黄梅党迭遭破坏,负责同志东跑西窜,同时我因黄梅党破坏以后,想先将黄梅的组织整顿,再及其他的县份巡视,又因为找负责人非常的难找,有一次我到同志家庭去,他的父兄不敢和不要我在他的家庭留宿,只有在草地歇宿一晚。在九江旅馆住了八、九天,在黄梅去了三、四次,才找着负责人。”*《鄂东巡视员曹大骏报告——政治经济、群众生活、宣传及城乡斗争情形》(1929年8月31日),中央档案馆、湖北省档案馆编印:《湖北革命历史文件汇集》甲6,1984年,第137页。浙江吴芳巡视浙北时则发现:“浙北巡视一人是不够的,因为面积太广,跑不普遍。”*《吴芳与撼山同志谈话记录》(1929年10月14日),中央档案馆、浙江省档案馆编印:《浙江革命历史文件汇集》甲5,1989年,第295页。湖北省委也发现:“省委派到黄陂工作的人,到应山总接不到头,接到头后,回黄陂又接不到头。”*《中共湖北省委关于湖北农民起义经过之报告》(1927年10月),《湖北革命历史文件汇集》甲3,第261页。

由于许多派遣人员在当地工作较久,为国民党所熟悉,因而从事恢复工作风险极大。1928年1月,广东省委书记李立三命令长期在广州活动的周文雍回广州整理恢复广州党组织,结果很快在广州暴露,被捕牺牲。*参见聂荣臻:《聂荣臻回忆录》,解放军出版社,1986年,第98页。湖南马日事变后的恢复工作也颇为困难:“有些地方派同志去恢复党的组织,不是接不到头而回来长沙的,就是派去即为反动派捕去残杀了。”*《马日事变以来的湖南概况》(1928年3月),《湖南革命历史文件汇集》乙种本,第30页。而派遣干部在能力、态度、经验各方面差异较大,恢复的效果也因此不同。这就容易造成党组织的联系完全依赖少数派遣人员维系的局面。如湖北省委派干部到武汉各区委各支部恢复整理:“因陈□□非常实际,他跑的地方都起来了,其他的人跑的地方一点成效也莫有,于是又决定由陈一人去跑了一个礼拜,这一礼拜的工作非常之好,各地都接起头来了,不久陈即病,暂时又接不起头了。”*《中共湖北省委政治报告——九月十日省委书记在中央常委会议席上报告》(1927年9月10日),《湖北革命历史文件汇集》甲3,第58页。

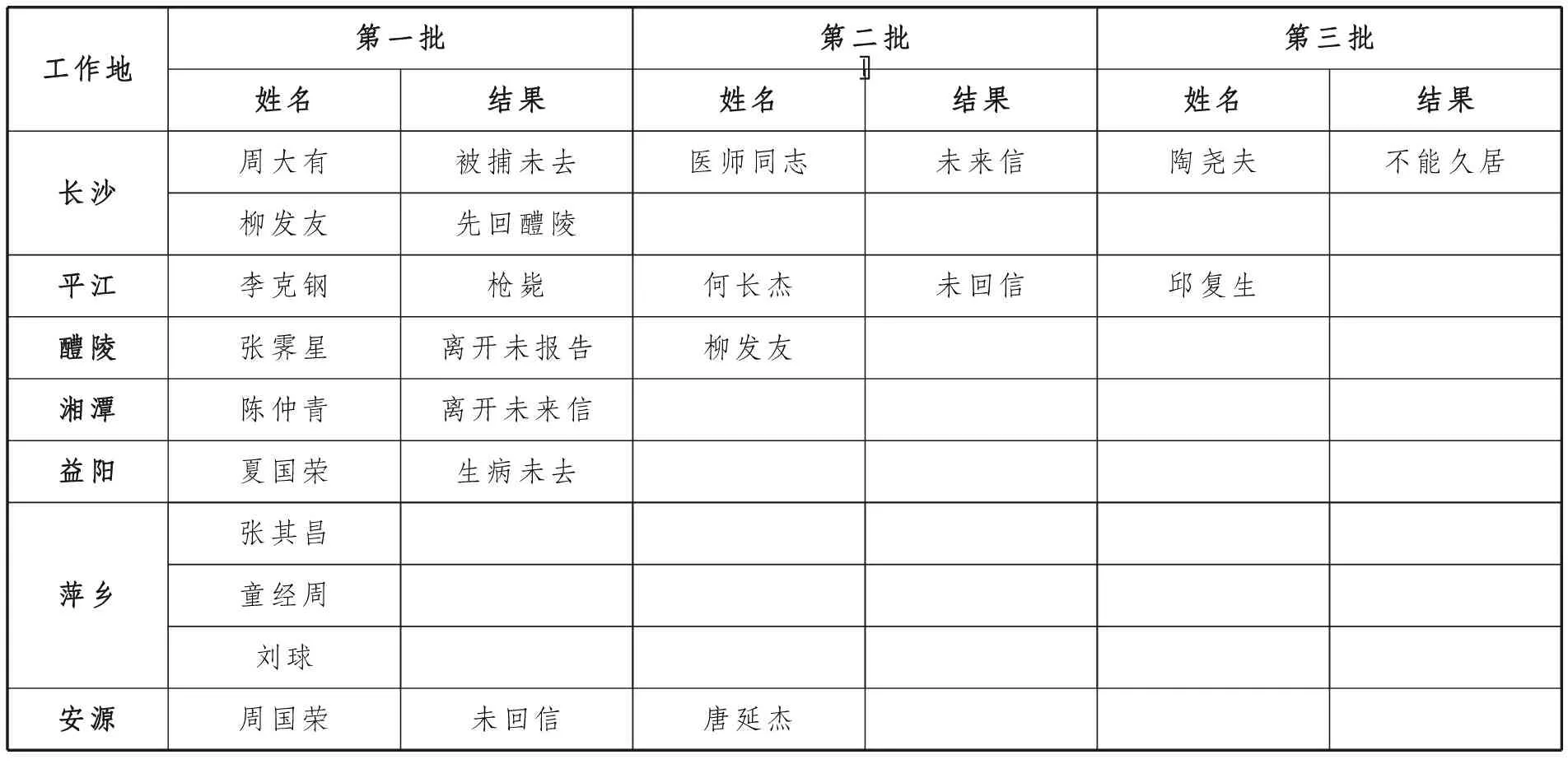

表2 湖南湘中地区派遣干部列表(1928年12月)

资料来源:《湖南委员会报告(湘字第二号)——湖南委员会的组织与工作,派干部回省去恢复党的组织和工作的情况》(1928年12月28日),中央档案馆、湖南省档案馆编印:《湖南革命历史文件汇集》甲6,内部资料,1984年,第241页。

即使派遣人员安全抵达目的地后,接头工作也存在困难。首先,在各地党组织涣散的情况下,找到组织存留党员对恢复党组织至为重要。这一过程被党内称为“找线索”或“找关系”。在该过程中,较为快捷的方式是找到地方党组织负责人。因其不仅可能保留党员名录,而且熟悉当地党员关系。但如上文所述,由于组织破坏后负责人往往外逃或消极,党员信息大量丢失。此外,值得注意的是,国民党军队中的党员组织关系比较复杂。国共合作时期,中共禁止在国民党军中设立党支部,因此其军中有党员无组织。尽管在部分国民党军队中仍然秘密发展了支部,但其组织关系是与中央军委联系,与地方党部无涉。当军队党员与军委失联后,要与地方党组织发生联系就比较复杂。同样,派遣人员到各地恢复组织时,也并不了解驻军内的党员情况。1927年10月,河南军委胡健在报告中指出:“过去军队党的组织,未与省委发生关系,政变后,军中负责同志离职,党亦因之瓦解,我赴豫时除零碎有在军队服务的几个同学个人和省委发生关系外,不知军队有党的组织。”*《胡健关于军委工作的报告》(1927年10月5日),《河南革命历史文件汇集》甲2,第137页。

其次,部分隐匿党员在白色恐怖下对恢复组织关系心存疑虑。例如,上海沪东党组织整体表示消极:“沪东党的组织在去年十一月大罢工后,完全解体了……总之,对于革命没有一点热情,大多数的同志都无形的脱离了党,找不来,开会不到,送刊物及信亦有不肯接受者。当时区委亦因失败的影响而消极,对于此种现束亦无力整顿,所以整个党的组织瓦解,全部都是破败不堪,消沉不动的状况。”*《沪东区报告——三个月来沪东区概况》(1928年4月1日),中央档案馆、江苏省档案馆编印:《江苏革命历史文件汇集》甲2,1985年,第247页。湖北阳新县党员也藏匿不出:“阳新同志虽称两百余人,其实有多数不敢出头,甚至往日负责的朱仑,到现在变成反动的,能工作或服从命令的,不过十余人,所以各区组织停顿着不能恢复。”*《中共湖北省委关于湖北农民起义经过之报告》(1927年10月),《湖北革命历史文件汇集》甲3,第195页。

再次,出于大革命失败后组织上产生的纠纷,一些党员通过不接头表达对上级的不满。例如,湖北汉口农委书记万家佛因经费管理不善,引起各区区委不满:“找各区区委不得,找得时,各区委又不愿与之发生关系,不要他参加区委的会议,不告诉他接头的地址。”*《中共湖北省委关于湖北农民起义经过之报告》(1927年10月),《湖北革命历史文件汇集》甲3,第244页。1928年5月,湖南省委因马日事变未及时通知外县,引起外县党组织不满:“长沙近郊与县委脱离关系,对上级机关不信任,非有代远信不接头。”*《毅宇致中央信——湖南党的组织状况及湘东情形》(1928年5月22日),中央档案馆、湖南省档案馆编印:《湖南革命历史文件汇集》甲6,1984年,第23页。

可见,在短期内仅凭上级派出的少数人,分赴各地恢复党组织是较为困难的。1927年11月,湖北省委实际与各地党组织难以联系:“接头之事亦未弄好,各处作技术工作之同志非常烦闷,因他们说什末都得不到,许多地委没有接到头。许多县委没有来函,如广水等。能与省委直接发生关系的不过几县,鄂东、江北等及好多特委统无关系。”*《×××与育南的谈话——湖北党的组织状况及各地工作情况》(1927年11月26日),《湖北革命历史文件汇集》甲3,第370页。江苏省从四一三事变到10月半年内,全省60个县中有组织并已与省委接头的仅有19个*参见《江苏省委关于各县党的组织及工作概况》(1927年10月),《江苏革命历史文件汇集》甲1,第190页。。

在这种情况下,一些地方党组织逐渐尝试通过加强横向联系来弥补纵向联系缺失。1927年9月,湖南省委即强调加强横向联系防止联系断绝:“建立各级党部横的关系,各级党部负责机关和同级之临近党部负责机关互通声息,以免发生变故时失掉联络不能协同合作。”*《湖南九、十两月组织工作计划》(1927年9月5日),《湖南革命历史文件汇集》甲5,第123页。邻近各县往往通过合并县委或组成联席会议发生横向联络,相互支持。例如湖北汉阳、汉川、云梦等地通过合并县委整合资源,合力恢复整理组织:

秋斗失败以后,汉川县只剩余棣华、四维二人,同时,汉阳县委也只剩余一、二人。棣华等见于汉川的客观形势日趋恶劣,省、特委先后破坏;后见于汉阳客观形式[势]之和缓与汉阳农村组织有恢复之可能。于是与汉阳剩余县委合同组成川阳临时县委会,以恢复汉阳的组织,并相机恢复汉川工作。不过两月,汉阳的客观形势就紧张起来,住址与经费都感到莫大的困难,所以于第三日[月]尾,自动宣告结束。在这二、三月中,在汉阳方面,农村组织恢复了四分之三;汉川方面,工作仍无恢复之可能,因为摧残过度的缘故。川阳县委会结束以后,棣华等又跑到云梦、应城与汉川交界之地,恰巧云应的县委也塌了台,于是又与云应的下级负责同志组织川云应县委会。她的任务与川阳县委会大致相同,寿命比较长些(自七月至十二月)。在这六个月中,在云应方面,恢复了二支部,清出了二、三处线索;汉川方面,工作一样没有恢复之可能。*《中共汉川县委给中央的工作报告——秋斗后的形势、党的组织、群众斗争等情况》(1929年5月25日),中央档案馆、湖北省档案馆编印:《湖北革命历史文件汇集》甲10,1985年,第57页。

鄂北各县自1927年与湖北省委失去联系后,先后成立三县联席会议及四县临时特委继续活动,一度联系到鄂北10县1500余党员之多,甚至曾考虑与邻省河南南阳特委合并。1928年4月,湖南南华安特委被破坏并与省委失去联系后,益阳、沅江、南县即自发联络,组成南、华、安、益、沅、汉六县特委恢复组织。这表明:在客观严峻的环境下,党组织会自行调整变通以适应环境。

三、党员组织关系重建中的党员网络

除了党组织设法寻找党员外,失联党员自发寻找党,也是党员组织关系重建的一个主要动力。在失去组织关系后,党员只能从组织外的关系着手找党。而通过学缘、地缘、亲缘、业缘等社会关系结成的党员之间的联系网,可称为党员网络。这种网络并不是党组织中的正式关系,而是在党员参加革命过程中形成的私人关系。

党员找党的一种方式是直接到中共中央所在地尝试与组织接头。1927年4月,中共中央从上海迁往武汉。当年九十月间,因形势变化,中共中央又从武汉迁回上海。因此该阶段找党的党员往往奔波于武汉与上海之间,通过寻找党员网络恢复组织关系。以武汉的中央军事政治学校为例,许多党员在分派到各军之前都在此学习工作。例如,担任张发奎部上尉参谋职务的徐向前在南昌起义后赴武汉找党不果,又赴上海找党。直到一次在街上偶遇武汉军校的同事李楚白,才与组织接上头*参见徐向前:《历史的回顾》,解放军出版社,1987年,第47页。。同样,程子华到上海找党时,也是通过偶遇已经恢复组织关系的徐向前,才实现与组织接头的*参见程子华:《程子华回忆录》,中央文献出版社,2005年,第11页。。另一种找党方式是失联党员到中共的暴动区域设法与组织接头。相比于仅在中共中央所在地找党,这种方式可以在不同区域进行尝试。例如,湖北党员全生吾1926年在大冶汉冶萍工厂加入中共,调派大冶农会。1927年6月,全生吾调往叶贺部,随南昌起义部队南下潮、梅。失败后,回到大冶参加暴动,又失败。10月,全生吾再经武汉赴上海,至广州参加广州起义,因生病在广州失去联系。12月,全生吾从广州沿东江到赣南,再到赣西万安,通过朋友关系恢复组织关系,并参加赣西农民暴动,在赣西工农革命军担任政治指导员。*参见《汪洋、全生吾给中央的报告——二人简历和对鄂东工作之观感》(1931年4月19日),中央档案馆、湖北省档案馆编印:《湖北革命历史文件汇集》甲8,1985年,第312页。与全生吾相似,陈茨庵也是在南昌起义失败后失去组织联系,在鄂西找到组织。他说:“弟自潮汕失败后,在沪时因无接头处,故即到鄂西,达到鄂西与当地学校发生关系。”*《陈茨庵致中央信——鄂西特委工作,谢沛生的情形》(1928年5月10日),中央档案馆、湖北省档案馆编印:《湖北革命历史文件汇集》甲5,1984年,第343页。而在此时,鄂西巴兴归地区正在进行中共领导的神兵暴动。

然而,在党组织转入地下时期,这两种方式都主要是在外地设法与党接头,不仅存在较大风险,而且带有较多偶然性与盲目性。作为个体的党员,在白色恐怖中党组织机关不断迁移的情况下,运用有限的资源迅速寻找到党组织的难度可想而知。1927年8月,河南党员王克新承认到武汉找党难度很大:“我自己的旅费,只剩下八元了,到汉如找不到人,也得受困,因为自武汉回来之同志讲,武汉党部大不好找也。”*《王克新关于信阳政治、党团组织及四望山农运情况的报告》(1927年8月23日),《河南革命历史文件汇集》甲2,第77页。

相较之下,通过逆溯党员发展脉络回到家乡与学校,借助中共早期组织网络的学缘、地缘关系则不仅风险低,而且成功概率大。早期中共骨干以学生居多,往往通过学校的进步社团参加党组织;而学校的生源分布又影响了革命组织的内在网络,形成不同的地缘同学群体*参见应星:《学校、地缘与中国共产党早期组织网络的形成——以北伐前的江西为例》,《社会学研究》2015年第1期。。1927年白色恐怖下失联党员的找党行动中,在外无法与组织恢复联系后,失联党员往往选择返乡返校,回到革命起点,通过中共早期组织网络中的学缘、地缘关系找党。

通过对比湖南省第三师范学校两名党员黄克诚与江华的找党经历,可以发现二人在找党时各自动用的党员网络。位于衡阳的湖南省第三师范学校,是中共早期在湘南地区的组织中心,与湖南省立第三中学、湖南第三女子师范学校、湖南第三甲种工业学校联系紧密,被称为“湘南革命摇篮”。该校面向湘南25县招生,吸纳了大批进步学生,其内部包含多个因地缘结合的学生群体。其中,黄克诚是湘南永兴县人,在校即组织了永兴旅衡学友互助社,联络永兴籍同学。而江华是江华县人,在湖南第三师范与同乡学生更为接近。可见,尽管两人同在湖南第三师范入党,但两人分属于不同的社会网络。1925年后,黄克诚被派往广州,后在武汉进入唐生智部队工作。江华则在1926年被派往衡阳市总工会工作。武汉分共后,黄克诚被派回湖南湘南特委,因在衡阳几次接头不成而与组织失联。无奈之下,黄克诚只能回家乡永兴,通过与大批回乡的“永兴旅衡学友互助社”成员聚合,最后与湘南特委派来永兴担任特支书记的向大复接上组织关系。值得注意的是,向大复也是湘南衡山人,原来也在衡阳读书,与黄克诚等人有地缘、学缘关系。*参见黄克诚:《黄克诚自述》,人民出版社,1994年,第31页。而江华在衡阳市总工会与组织失联后,回到湖南第三师范找党不果。于是江华联系上同学黄文标找到老师钟白华,最终在钟白华家与湘南特委恢复组织关系。而黄文标、钟白华均为毕业于湖南第三师范的衡阳籍党员。*参见江华:《追忆与思考——江华回忆录》,浙江人民出版社,1991年,第29页。可见,二人在找党时均运用了早期参与革命的湖南第三师范的学缘关系。有意思的是,尽管二人均在同一所学校入党,但因地缘不同,最后找党的党员网络也不尽相同。

同样,邓子恢曾在家乡福建龙岩教书发展党员,最后也是通过这层网络恢复组织关系:“当时在龙岩也通缉我,因此我回到瑞金在同乡店里住了一个月,于7月间才回到龙岩,经过旧同学接上了党的关系。”*邓子恢:《邓子恢自述》,人民出版社,2007年,第5页。可见,家乡与学校不仅是革命的起点,也是组织关系的结点。例如,曾担任湖南省总工会干事的刘英在“马日事变”后与组织失联,即设法通过学校寻找组织关系。他说:“我们猜不透外面形势恶化到什么程度,但同时又觉得宿舍不是久留之地。我们便想到了学校。湖南很多革命同志的革命活动是从学校开始的,学校成为我们心目中的革命营垒。到学校去,能得到保护和帮助,说不定还可以同组织接上头。”*刘英:《在历史的激流中——刘英回忆录》,中共党史出版社,1992年,第19页。

值得注意的是,这种组织网络是党员早期参与革命的社会网络,不属于严格的党组织体系。当党员逐渐依据组织关系被分派各地工作后,这种早期的组织网络的影响力即趋弱。而1927年大革命失败后出现的返乡返校的趋势,将此网络再次激活,成为失联党员聚合找党的平台。在白色恐怖中,对于失联党员个体而言,通过该网络可以整合资源,互通信息,将找党的渠道由线及面。此外,相较于在外界游离,在本地、本校找党不仅环境熟悉,较为安全,而且更容易与上级派往各地整理恢复组织的成员接上头。

当组织到各地搜寻失联党员时,派遣人员就不需逐个找回失联党员,而只需要通过找到少数党员牵引出一个党员网络。杨克敏曾记载过在巡视鄂南、鄂中时恢复武汉关系的过程:“在武汉时,附带找到了一点线索,计知识分子七人,首先是由鄂南崇阳同志黄明介绍蒲圻同志余佛舟(一女中教员),由余再找了其余六人;再则由通城世当同志介绍十八师五四旅一〇八团二营五连吴桂城同志,由吴又找得二十余人;又找得通山士兵同志吴志在第十师三兵营找得士兵同志共十人;又找到第一纱厂女同志叶兰英。”*《克敏给中央的报告——关于巡视鄂南、鄂中的情况》(1929年8月27日),《湖北革命历史文件汇集》甲6,第95页。可见,武汉的组织关系主要是通过崇阳、通城、通山的外县关系找到本地部分党员,再由其分别联系到更多党员。这说明,即使同在武汉,失联党员也是聚合于不同的党员网络中。党组织也意识到党员网络在恢复关系时的重要性,因此注重搜索党员网络。四川临时省委自1927年8月开始整理恢复各地党组织时,就采取了向党员网络寻求线索的方法,提出:“各地同学有相熟之同志,散处外县或其他乡内者,可迅将其姓名、住址详细报告当地上级党部转省委组织部,以便设法使其得有重新登记的机会。”*《四川临时省委通告(省字第十六号、组字第六号)——恢复组织的有关规定事项》(1927年9月30日),《四川革命历史文件汇集》甲2,第142页。

四、党员组织关系重建中的审查甄别

一些研究者注意到,在国民党实施“清党”时,由于无法分辨中共身份而采取滥杀滥捕的政策*参见王奇生:《党员、党权与党争——1924—1949年中国国民党的组织形态》,上海书店出版社,2003年,第94页。。其实,在这一时期,中共自身对党员身份的确认也存在困难。除了上文提及的组织瓦解造成党员的组织信息遗失外,以往中共基层组织与群众组织混合的组织倾向也导致党员身份难与群众区分。例如,上海沪东党组织负责人发现:“能找得到的同志不过五六十人,而且有些同志党籍并未确定,因为党的支部与工会混在一起,所以党员与会员亦多分不清,支部书记亦多不认识谁是同志或非同志,故支部会议常有非同志参加。”*《沪东区报告——三个月来沪东区概况》(1928年4月1日),《江苏革命历史文件汇集》甲2,第247页。

在初期的组织恢复工作中,党组织常常是以同志间是否熟悉作为甄别党员身份的标准。例如,1927年10月,湖南长沙县委报告:“各地负责人收编各处回乡的同志及长沙市回里的同志甚多,素知其人的就收编了,不熟的尚有二(?)百人无法收编。”*《中共长沙县委关于组织问题的报告》(1927年10月20日),中央档案馆、湖南省档案馆编印:《湖南革命历史文件汇集》甲10,1984年,第176页。1927年11月,林育南等人发现湖北省同样如此:“现在尚有许多同志常常找党,凡是省委不认识之同志,省委即怀疑,甚至主张不要,这根本是错的。”*《×××与育南的谈话——湖北党的组织状况及各地工作情况》(1927年11月26日),《湖北革命历史文件汇集》甲3,第373页。在当时中央急于发起武装暴动的压力下,各地党组织一方面急于收编失联党员投入革命,另一方面因组织联系断绝也无法核查党员身份,因此难免缺乏严谨。

显然,这种仅通过党员间相互证明党员身份,认为只要能证明曾为党员即可自然恢复组织身份,缺乏对党员表现审查的方式存在很大问题。中共郴县县委代表侯成瑞就曾指出1928年湘南暴动后整理组织关系时的问题:“我们去恢复各区的组织,当然完全是根据以前的旧的基础,不过问题就这样发生了:一般同志的调查,第一个说:‘某某确是同志’,第二个说,‘某某是受过训练的老同志’。其实呢,受过训练的老同志,也许已经变了反革命了,而一般确实是同志的同志,倒不如一般不是同志的农民态度思想表现得更重视些,更勇敢些。”*《中共郴县县委代表侯成瑞给中央的报告——关于一九二八年湘南暴动前后各方面情况和郴县工作的恢复》(1930年6月16日),《湖南革命历史文件汇集》甲10,第186页。这就难免在党员组织关系恢复过程中混进不良分子。如湖北沔阳县县委即存在大批自首党员。更严重的是,一些叛变党员借着恢复组织关系再次混入组织。例如,1928年,唐春刚报告中央:原北平党部骨干冉猷叛变后仍在四川丰都县主持党务,“顷闻今年由北平回四川丰都县之卖组织之同学冉猷,假言负责四川,蒙蔽在平卖组织之罪恶(因在他本县之同学都知道他在平过去是负责的,同学皆信之)”*《唐春刚关于冉猷叛变情形给中央的报告》(1928年9月7日),《四川革命历史文件汇集》甲3,第287页。。可见,党员通过党员网络固然能较易找到党组织,但存在安全隐患。一旦一个党员叛变,不仅整个党员网络崩溃,而且还将殃及党组织。

针对这种情况,中共逐渐在恢复党员组织关系的同时,加强了甄别审查党员的工作力度。各地逐渐正式颁布恢复组织关系的规定。1929年,湖北广济县对党员恢复旧有组织关系规定:“A、在过去无反动情形(如勾结敌人供出组织);B、有一定的职业和有忠实同志三人以上证明;C、对党不抱消极观念的态度;D、须本人具请求书,由证明人交支部讨论和区委批准(但知识份子,经县委批准),再由证明人通知登记,方为正式党员。”*《中共广济县代表大会组织问题决议案》(1929年6月),《湖北革命历史文件汇集》甲10,第84页。值得注意的是,以上党员恢复组织关系的前提,强调了过往无叛党、消极情况,而手续上除了同志证明外,还要经过组织讨论与批准,程序比较严格规范。除了组织安全之外,规定还反映出其他的一些考虑。例如,要求党员有职业,针对的是当时存在的“雇佣革命”的风气。而对知识分子的严格审核,则反映出此时党内将阶级出身与政治表现挂钩。四川省委的相关规定与湖北广济县委的大致相似,而且更强调要将失联后不迅速与组织联系的党员予以淘汰:“至于同志在‘三·三一’后特别表示畏惧动摇,且自由行动,久不与党发生关系者,当举行全体重新登记以淘汰之。”*《四川临时省委通告(第一号)——关于组织工作与斗争策略的决定》(1927年8月12日),《四川革命历史文件汇集》甲2,第36页。此外,四川党员的登记表非常详细,要求填写的信息有46项之多。到1930年,中共中央对失联党员恢复组织关系更作出严格要求,不仅将投机分子、取消派、自首脱党分子全部拒绝,而且要求失联党员需在革命中依其表现重新入党,并经历6个月候补期考察,其间只能担负群众工作,而不能是党内重要工作。*参见《中国共产党组织史资料》第8卷,第325页。

在具体操作上,党组织进一步规范了党员与失联党员的接触。最初,失联党员通过党员网络与党员接触,向其表示恢复组织关系的意向,而党员往往不经考察即介绍失联党员与组织接触。这虽便于失联党员联系上组织,但难以确保组织的安全。因此,各地组织对于这种接触,要求作为中间人的党员必须首先考察失联党员,然后据此出具证明,为党组织的接触提供负责任的参考意见。在各地恢复党员的工作中,上海因为是中共中央所在地,因此从外边来的寻求恢复组织关系的党员颇多,也容易遭到破坏。1928年7月,设于上海的江苏省委对各机关工作人员专门提出:“以后同志担保外来同志请求收编时,事前须经过详细侦察,必须有最近事实证明其忠实,始予担保,一经担保,担保人须绝对负责。”*《江苏省委通知第三号——关于上海支部反敌人破坏的通知》(1928年7月29日),《江苏革命历史文件汇集》甲2,第593页。从各地到上海向中央申请恢复组织关系的党员一般需要两名同志的保证表。保证表有统一格式,除保证人与被保证人工作经历等信息外,还涉及被保证人失联原因与经过、保证人与被保证人关系、对被保证人的观察、对被保证人工作的意见等项目。可见,保证表不仅是中共中央核实失联党员过往经历的依据,也是作为对党员未来工作分配的一个参考。而将两份保证表对比参看,容易发现信息的异同,便于组织对失联党员的审查。

除了若干名党员证明,另一种有效的证明材料是原来所在地党组织的介绍信。在组织体系恢复后,各级党组织可以通过上下级沟通核查党员情况。1929年,罗瑞田等13名湖南浏阳籍失联党员从上海致信浏阳县委:“同人等为环境所逼及其他种种原因先后来沪,久欲恢复组织,为党效力,奈无证明,故不得门而入。兹将各人履历分列于后,恳准予恢复组织,分别转给介绍书,以便在沪加入组织是为至祷。”*《罗瑞田等为恢复组织事致浏阳县委信》(1929年9月4日),《湖南革命历史文件汇集》甲10,第36页。从该信可以推断,罗瑞田等人聚集上海,要求在上海恢复组织关系。但根据规定,失联党员必须有证明材料,因此不得不辗转通过浏阳县委核查罗瑞田等人履历,再开具证明,以便能在上海恢复组织关系。整个过程说明失联党员并不能随意恢复组织关系,需要先通过组织对其以往经历进行核查后开具证明。

在这些程序完成前,党员不能向失联党员透露组织信息。1927年8月,四川临时省委规定:“各级党部不得承认无介绍信之人为同志。各同志未经负责人互相介绍后,不得承认某人为同志,更不得谈论校事。”*《四川临时省委通告(省字第三号、组字第一号)——整顿组织的有关规定》(1927年8月12日),《四川革命历史文件汇集》甲2,第48页。1928年12月,江苏省委进一步强调:“各级党部绝对不能以感情关系接洽无介绍信或非正式介绍信之同志。省委派出巡视员及派往各地负责工作的同志,必须有省委正式的介绍信方可接洽。”*《江苏省委给各级党部通告——党员接关系一律要正式介绍信》(1928年12月18日),中央档案馆、江苏省档案馆编印:《江苏革命历史文件汇集》甲3,1985年,第335页。

在此基础上,还需要经过组织讨论、考查与训练,失联党员才能逐步纳入组织,恢复工作。早在1927年11月,湖南省委即强调:“至于流离失所的党员,得审查其经过情形,经支部的决定,亦得予登记。”*《中共湖南省委组织局工作计划》(1927年11月25日),《湖南革命历史文件汇集》甲5,第372页。1929年12月,湖北鄂东大阳区五县联席会议指出以往恢复组织关系存在的几个问题:“脱离组织很久的同志,不经过工作上的训练与考查,给以重要工作,使着党的组织异常涣散”,因此要求“党的流离分子或脱离组织较久的分子,应有三个忠实党员担保,才能编入组织,同时应经过相当时间的工作训练和考查,才能使之参加党的较重要的工作。”*《中共鄂东大阳区五县联席会议组织问题决议案》(1929年12月25日),《湖北革命历史文件汇集》甲8,第223、228页。可见,与最初来者不拒相比,中共组织在恢复党员组织关系时逐步开始采取层层把关的渐进式举措,将恢复组织关系与审查党员结合起来。

五、结 论

随着1925年中共的急剧扩张,党的组织问题日渐突出。1927年大革命失败后,中共党组织受到巨大冲击,造成各级组织联系断绝、党员信息遗失、党员失联的涣散局面。在此形势下,中共组织通过纵向与横向组织联系设法整理恢复各地组织,寻找失联党员。但由于环境、经费、人员等因素,成果有限。与此同时,失联党员通过自发找党,逐渐回归组织。在此过程中,中共的党员网络补充了组织内部恢复的不足,帮助党员重新聚合,促进党员组织关系的重建。然而,由于缺乏严格的组织审查程序,党组织在恢复失联党员的同时,也暴露出成分

混杂的问题。因此,各地党组织逐步加强规范党员审查程序,在寻找党员的同时加强对党员的审查训练。

每个政党都会遇到逆境,但并非每个政党都能重整恢复。中共在1927年后的白色恐怖下仍能继续发展固然存在多重因素的作用,但其组织在逆境中的自我修复能力的确起到重要作用。这种组织韧性,除了党组织体系的纵向横向整理外,还体现在隐含在组织体系下的党员网络。这种网络是革命与学缘、地缘等社会关系交织的产物,扎根于地方社会。在1927年国民党“清党”运动中,中共有形的组织体系受到很大破坏,但隐含的党员网络却依然能帮助党员重新聚集,回归到组织体系中。与此同时,党组织体系通过加强组织审查,排除党员回流对组织产生的安全隐患。二者共同形成一个党员回流模式。

可见,在探讨中共革命实践时,除了中共正式的组织体系外,潜在的党员网络也是值得关注的对象。二者的有机结合在一定程度上解释了中共在历次打击下仍能保存、恢复、发展的原因。

(本文作者 天津师范大学历史文化学院讲师 天津 300387)

(责任编辑 王志刚)

Research on Reconstruction of Party member’s organizational relationship after the failure of the Great Revolution —— around the Yangtze River

Li Li

Every political party may encounter adversity, but not every of them will be able to restore. After 1927, the Communist Party of China under the white terror still continue to develop, although there were multiple factors affected, the self-repair capacity in the face of adversity did play an important role. This kind of organizational resilience, in addition to the vertical and horizontal arrangement of the party organization system, was also reflected in Party member’s network hidden implicitly in the organization system. This kind of network was the product of the combining relations of revolution and academic connection and regional relation which were rooted in the local society. In the Kuomintang’s “purge” movement of 1927, the visible organizational system of the Communist Party of China was greatly damaged,however, the implicit Party member’s network could still help Party members re-gather and return to the organization system. At the same time, Party organization system excluded the hidden danger to the organization from returned Party members by strengthening the organization censor. These two factors together formed a Party member’s returning mode.

D231;D262;K263

A

1003-3815(2016)-12-0041-12