工作压力与员工创造力:人格特征的调节作用

2017-01-09刘新梅崔天恒

刘新梅,崔天恒,沈 力

(西安交通大学 管理学院,陕西 西安 710049)

工作压力与员工创造力:人格特征的调节作用

刘新梅,崔天恒,沈 力

(西安交通大学 管理学院,陕西 西安 710049)

在分析不同类型工作压力与员工创造力直接关系的基础上,探索了大五人格中的尽责性、情绪稳定性对此关系的调节作用。通过随机取样,运用396个有效样本进行了实证检验。研究结果表明:挑战型工作压力促进员工创造力,而妨害型工作压力降低员工创造力;高尽责性的员工在面临妨害型工作压力时表现出更低水平的创造力;高情绪稳定性抑制了挑战型工作压力对员工创造力的促进作用,同时也抑制了妨害型工作压力对员工创造力的减弱作用。研究结果有助于理论界和企业实践者更好的理解不同类型的工作压力对不同人格特征的员工创造力的影响过程。

创造力;工作压力;人格特征

社会竞争的日益激烈、商业环境的迅速变化,在给企业带来威胁的同时,也为企业提供了更多的商业机会。为了获得竞争优势,企业最直接的做法就是赋予每个员工更多更高的工作职责和要求,使得企业员工的工作压力不断加大,特别是一线服务员工[1]。面对巨大的工作压力,有些员工情绪高涨、思维敏捷、创造性想法涌现;有些员工却焦虑或沮丧,无所事事。为什么面对同样的工作压力,创造力水平却有所不同?个体差异对工作压力与创造力关系有无影响?影响规律是什么?这些问题的解决,对于提升员工创造力具有重要的理论和实践意义[2]。

近年来,工作压力对员工创造力的影响关系引起了学者们的关注,但是关于其研究结论尚不一致[3]。克劳福德(Crawford)等[4]认为研究中没有区分不同类型的工作压力造成了工作压力与工作绩效关系研究结论的不一致。还有些学者认为是因为忽略了个体差异对工作压力与创造力关系的影响[5]。研究表明一系列比较稳定的核心的个体差异,导致了一些个体比另外一些个体更具有创造性[6]。伍德曼(Woodman)[7]的交互观点认为,个体创造力是个体与环境复杂交互的结果。尽管已有很多研究探索了个体特征与环境因素交互影响员工创造力,但仍鲜有研究对于不同类型的工作压力与人格特征交互作用影响员工创造力作出探讨。不同类型的工作压力与不同水平的尽责性、情绪稳定性交互作用,对员工创造力的影响必然存在差异。以实证的方式检验这种差异不仅可以丰富理论,对于管理实践同样具有指导意义。本文在分析不同类型的工作压力与员工创造力直接关系的基础上,引入大五人格中的尽责性、情绪稳定性作为调节变量,试图从人格特征与工作压力交互作用的视角揭示工作压力对员工创造力的影响机理。研究结果有助于理论界和企业实践者更好的理解不同类型的工作压力对不同人格特征的员工创造力的影响过程。

一、理论基础与假设研究

(一)工作压力与员工创造力

内在动机理论认为,内在动机产生于对工作的浓厚兴趣和对工作的高度参与,以及好奇心、快乐感或者工作带来的挑战性[2]。员工是否愿意从事创造性的工作,以及能否保持这种工作状态,主要取决于员工的内在动机[2]。内在动机被认为是提高创造力的最重要的个人特性之一,而工作压力会影响员工内在动机的水平[5]。人们在评估自己面对的压力时,会有两方面的认识:一方面认为压力会提高自身努力程度从而获得个人成长与成就;另一方面,会认为压力是威胁自身发展的一种不确定性因素[19]。根据勒平(LePine)[8-9]的元分析,本文将工作压力划分为挑战型工作压力与妨害型工作压力。挑战型工作压力源包含更多对内在动机与创造力的刺激因素,例如高工作要求等;相反,妨害型工作压力源则包含更多的阻碍因素,例如消极的工作环境等。人们通常认为挑战型工作压力有助于提升自我,所以挑战型工作压力会激发人们的内在动机,使其以积极的态度去处理压力情景;相反,妨害型工作压力通常被认为不利于个人的自我提升,所以妨害型工作压力会激发员工外在动机,使其以一种消极的态度处理压力情景。由此可见,不同类型的工作压力来自于不同类型的压力源,不同类型的工作压力可能会对员工创造力产生刺激或阻碍的作用。

1.挑战型工作压力与员工创造力。挑战型工作压力来自紧急的、在智力上具有挑战性的问题,它往往与高工作要求以及工作机会息息相关,被认为是一个中等程度的工作负荷压力[9]。挑战型工作压力之所以能够激发员工的内在动机,是因为员工在面临此类工作压力时能够认识到自身需要付出何种程度的努力,需要达到何种的工作预期并且认为完成此类工作任务是具有价值的[10]。在这种情况下,挑战型工作压力将会激发员工强烈的内在动机,员工会把精力集中在工作上,不受外界的干扰。这种专注会使员工在完成任务的过程中相信他们所做的是一个非常重要的任务,使其感受到积极的挑战。员工试图达成工作任务的动机使之付出与工作目标相符的努力,这意味着员工必须主动地进行思考、学习、拓展自身能力以及掌握更多资源来克服种种障碍。在全身心投入工作的过程中,员工会不断发现新的问题,探索新的方法并使用新方式展开工作,由此表现出很强的创造性。

挑战型工作压力对员工创造力的影响过程是复杂的。其原因在于挑战型工作压力不仅可以激发员工,同时还会给员工带来紧张感。阿马比尔(Amabile)[11]在其研究中指出压力影响创造力一方面是挑战,另一方面是工作负担,前者可以促进员工创造力,而后者则不利于员工发展创造力。但是,有学者认为工作压力通过动机对员工产生影响要比通过员工紧张感对员工产生影响更为直接,员工会集中精力于工作本身[12-13]。因此,本文认为挑战型工作压力通过内在动机对员工创造力产生的正向影响要明显于其通过紧张感对员工创造力产生的负向影响。由此本文提出假设1a。

假设1a:挑战型工作压力与员工创造力正相关。

2.妨害型工作压力与员工创造力。妨害型工作压力往往与繁杂的工作任务、角色冲突(对两个或多个要求感到互相矛盾或不协调)、角色模糊(对工作职责没有清晰的认识)、严格而正式的规章制度、人际矛盾(人际关系上的不和谐)以及组织政治行为(组织成员经过精心设计以获得自身利益最大化)等因素有关[9]。妨害型工作压力源包含了诸多外在动机的因素,这些因素被认为是破坏内在动机的。在妨害型工作压力下,员工往往会感觉到限制与束缚,甚至认为这种工作压力会给自身带来伤害。为了避免这种可能的伤害,员工会用自身的经验和资源来逃避相关的责任,降低自身的内部动机。这会导致员工按照工作的最低要求进行工作,而不肯付出额外的努力。另一方面,当面对具有妨害型的工作压力时,员工会分散注意力和精力,进而可能致使员工不能认识到所从事工作的重要性。这意味着员工很可能不会主动尝试新的工作方法,从而表现出低水平的创造力。

如同挑战型工作压力一样,妨害型工作压力也会给员工带来紧张感,这不利于员工发挥创造力。由此可见,不论是从动机的角度还是从紧张感的角度分析,妨害型工作压力都会负向影响员工创造力。由此本文提出假设1b。

假设1b:妨害型工作压力与员工创造力负相关。

(二) 尽责性与情绪稳定性的调节作用

大五人格包括尽责性(Conscientiousness)、情绪稳定性(Emotional Stability)、开放性(Openness)、宜人性(Agreeableness)以及外向性(Extraversion)[14]。本文没有选取所有人格维度作为调节变量,而是选取了其中的尽责性与情绪稳定性。原因在于:第一,尽责性有助于提升员工工作绩效,但尽责性对于员工创造力有何影响,尚存在争议;第二,高情绪稳定性通常被认为与工作绩效有正相关关系,但是情绪稳定性对员工创造力的影响仍鲜有研究。

1.尽责性的调节作用。尽责性体现在个体克制冲动、一致性、条理性以及决心等方面。高尽责性员工通常遵守规则以及常理,具有较强自控能力以及更高的目标感以及完成目标的意愿。 这类员工往往体现出内在的、持续的动力,更高水平的努力程度以及对于工作尽职尽责的态度。尽责性帮助员工自发地避免无关的干扰,集中精力于当前的主要工作,因而对员工发挥创造力产生积极作用[15]。但另一方面,由于高尽责性会导致员工过度谨慎或过于墨守成规[14],高尽责性员工的创造力水平可能会因此受限。基于个体特征与环境因素交互作用的视角,尽责性与不同类型的工作压力交互作用将会对员工创造力产生不同的影响。

在面对挑战型工作压力时,员工需要克服工作上的困难接受挑战。在此过程中,提出思考问题的新方式、新方法和工作流程通常需要投入紧张的脑力劳动。例如,打破常规思考模式、进行逆向思维以及尽量不过早的下结论都是十分必要的思考方式。而这类创造性活动需要一些内在的、持续的动力使人们在创造性工作的自身挑战中坚持下来[2]。高尽责性的员工有较高的抱负水平,并努力工作实现他们的目标,这类员工比低尽责性的员工更具有坚持并力图从事创造的动机。由此本文提出假设2a。

假设2a:尽责性加强了挑战型工作压力与员工创造力的正向关系。

在面对妨害型工作压力时,员工所面临的是组织中的阻力。例如阿马比尔(Amabile)[11]在其研究中指出内部冲突、保守主义以及来自组织制度严格的控制等等因素都是个体发挥创造力的阻碍。妨害型工作压力主要来自于三个方面[9]。第一,繁杂的工作任务。这是指大量繁杂的事务堆积而成的工作。此类工作容易造成员工角色模糊或角色冲突,使其难以了解清晰的工作职责。高尽责性的员工更期望完成自己的职责,他们会更加注重完成工作中的每个部分,这使得他们受到更大的困扰。第二,繁文缛节。繁文缛节是指正式而严格的组织制度,细小而琐碎的规章条文。相对于低尽责性的员工而言,高尽责性的员工更倾向于遵守组织中的各项规章制度,因此他们受到或是感受到的约束更强。第三,消极的工作环境。在消极的工作环境中,员工通常得不到领导的鼓励或者是同事的支持去尝试创造性的活动。高尽责性的员工更倾向于谨慎的方式开展工作,这意味着他们更有意愿和上级或是同事保持一致。高尽责性员工在这三个方面更倾向于表现出低水平的创造力。由此本文提出假设2b。

假设2b:尽责性增强了妨害型工作压力与员工创造力的负向关系。

2.情绪稳定性的调节作用。情绪稳定性也是五大人格之一,其反义的表述是神经质。这一维度的人格反映个体情感调节过程,以及个体体验消极情绪的倾向[15]。以往研究情绪稳定性与工作绩效的结果不一,有学者认为高情绪稳定性与高工作绩效相关,也有学者认为这二者并无显著关系[16]。但可以肯定的是高水平的情绪稳定性的个体具有较少烦恼、较少情绪化,以及较少体验消极情绪的倾向;相反,低水平的情绪稳定性(高水平的神经质)的个体倾向于心理压力,更容易体验到诸如愤怒、焦虑、抑郁等消极的情绪,更倾向与体验消极情绪[15]。

当面对挑战型工作压力时,员工情绪会受到两方面不同的影响。一方面是员工认为他们接受的挑战可以潜在地提升个人成长,这会激发员工以一种积极的处事方式来解决问题,相对应的情绪也是积极的;另一方面工作压力本使员工感知到的工作负担以及时间压力,这会让员工体验到紧张、焦虑等类似的消极情绪。情绪稳定性低的员工比情绪稳定性高的员工更倾向于体验消极情绪[15]。但需要强调的是,挑战型工作压力促使员工集中精力于与工作相关的任务上,员工会将丰富的认知资源使用在这些任务上[9],这有利于员工产生与工作相关的新颖的、有用的想法。由此,本文推测情绪稳定性低的员工在面临挑战型工作压力时,可以体验到更丰富的情绪,从而提升其表现出的员工创造力。由此本文提出假设3a。

假设3a:情绪稳定性减弱了挑战型工作压力与员工创造力的正向关系。

当面对妨害型工作压力时,员工情绪会受到两方面消极的影响。一方面是员工认为妨害型工作压力源,包括繁杂的工作任务、繁文缛节以及消极的工作环境等,会潜在地威胁到个人的发展,这会激发员工以一种消极的处事方式来应对问题,相对应的情绪也是消极的;另一方面,如同挑战型工作压力一样,妨害型工作压力也会使得员工感觉到工作负担,使其体验紧张、焦虑等消极情绪。在这种情况下,情绪稳定性低的员工将体验到更大程度的负面心境,而情绪稳定性高的员工则能够处于平稳的心态。妨害型工作压力会迫使员工的精力被分散在与工作无关的事务上。这样情绪稳定性低的员工面临更大困境,他们过度的消极情绪可能会让他们更加无法集中精力[18]。相反,情绪稳定性高的员工表现出较低的消极情绪,这减缓了妨害型工作压力对员工创造力的负面影响。由此本文提出假设3b。

假设3b:情绪稳定性减弱了妨害型工作压力与员工创造力的负向关系。

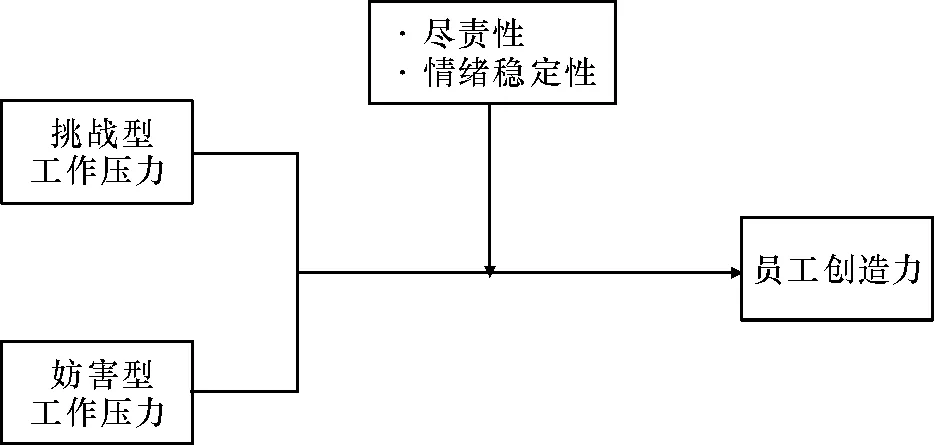

基于上述分析,本文所构建的两种类型的工作压力影响员工创造力机理的研究模型如图1所示。

图1 本文的理论模型框架

二、研究方法

(一)研究样本与研究程序

从2011年6月到2011年11月,本研究以西安、天津、广州和深圳5家商业银行的600名一线服务员工为调查对象,进行问卷调查。发放问卷600份,回收456份,回收率76.0%。其中有20份问卷由于领导对员工的创造力打分的问卷丢失没有形成匹配而无效,40份问卷因为填写不完整或不认真填写(如选择同一个选项)而无效。最终有效问卷396份,整体有效问卷率为66.2%。

本研究采用两个数据源来测量不同的因子。调查问卷分为两个子问卷:问卷一和问卷二。问卷一由一线员工直属领导填写,问卷内容包括银行成立时间、支行规模和员工人数,并对所有一线员工的创造力进行评分;问卷二由员工填写,问卷内容涉及员工传记性人口学的基本信息,包括年龄、性别、学历、单位工作年限等,在这份问卷中,员工还填写个体特征、感知到的工作压力、一周内的情绪状态等问题。以上不同的数据来源使得本研究较好的控制了共同方法偏差。

(二)测量工具

为了保证测度量表的信度和效度,初始测度指标的形成参考了国内外较为成熟的研究量表,然后,对初始问卷在西安、广州等地银行支行、营业部或分理处进行了预调研。根据被测人员的反馈意见,对相关指标的内容描述进行了修正,最后形成了正式调研的最终问卷。本研究各个变量的测度方法如下:

1.挑战型工作压力与妨害型工作压力。本研究结合银行的特点对勒平(LePine)等[8]的量表进行了修正。为挑战型工作压力设计了5个题项,如“花费在项目/任务中的时间很多”等,内部一致性系数α=0.862 ,组合信度 CR=0.9027。为妨害型工作压力设计5个题项,如“不能清晰地理解银行对我的期望”等,内部一致性系数α=0.879,组合信度CR=0.9122。

2.尽责性与情绪稳定性。本研究结合银行的特点对索希耶(Saucier)等[19]提出的大五人格测度量表进行了修正。尽责性包括了8个题项,典型的题项如“有条理的”“有效率的”,内部一致性系数α=0.876,组合信度CR=0.9032。情绪稳定性也包括8个题项,典型的题项如“不嫉妒的”“轻松的”。内部一致性系数α=0.824,组合信度CR=0.8727。

3.员工创造力。员工创造力的量表来自周京(Zhou)等[20]的研究,包括13个题项,典型的题项如“该员工经常提议用新方法达成目标”,这一量表在多项研究中被证实十分有效,得到广泛采用。其内部一致性系数α=0.921,组合信度CR=0.9492。

4.控制变量。本文选择了5个控制变量,分别为性别、年龄、工作年限、工作合同类型和接触频率。其中,前3个变量被认为是组织管理研究的传统控制变量。在以往文献中,学者们发现性别、年龄、工作年限会影响到员工对工作压力的感知和员工创造力[21]。工作合同类型指员工与组织之间是长期固定的合同还是短期临时合同,短期临时工由于工作的不确定性,承受的工作压力可能会大于签订长期合同的员工(或正式工),因而表现出不一样的创造力。同样,接触频率反映了员工与所在银行的总行或分行接触的高低程度,经常与总行或分行接触的一线员工获取的信息丰富,可能更具有创造力。

在进行回归分析之前,本研究对上述控制变量做了适当处理。性别作为虚拟变量进行编码:“男”=1,“女”=0。工作合同类型也作为控制变量进行编码:“正式工”=1,“非正式工”=0。年龄分为8个区间:小于20岁、20-25岁、26-30岁、31-35岁、36-40岁、41-45岁、46-50岁、50岁以上,分别对应1-8的取值。工作年限类似于年龄的划分,分为6个区间:1年以内、2-4年、5-7年、8-10年、11-15年、15年以上,分别对应1-6的取值。接触频率采用问题“您与总行或省行接触的频率(比如去总行培训、开会或者上级领导视察等)”进行测量,1表示“很少接触”,7表示“经常接触”。

三、数据分析和结果

(一)信度和效度检验

本文采用内部一致性系数α大于0.6作为变量是否具有较好的信度的标准。挑战型工作压力、妨害型工作压力、尽责性、情绪稳定性以及员工创造力的α系数均大于0.80,说明本文所采用的变量在样本数据中表现出了良好的内部一致性特征。同时,本文使用了Amos18对变量进行了验证性因子分析,对其聚合效度进行检验,卡方检验结果显著(Χ2=632.87,df=396,p<0.001),其他指标(CFI=0.93,NFI=0.89,IFI=0.92,RMSEA=0.031,SRMR=0.061)也符合效度检验的标准。

(二)描述性统计和相关分析

通过对主要变量进行描述性统计并计算相关系数,可以得出挑战性工作压力与员工创造力显著正相关(C相关系数=0.35,P<0.01);妨害型工作压力与员工创造力显著负相关(C相关系数=-0.17,P<0.01);情绪稳定性与员工创造力显著正相关(C相关系数=0.34,P<0.01);尽责性与员工创造力相关系数不显著(C相关系数=0.06,P>0.1)。相关系数部分印证了本文假设,但由于其无法验证因果关系,因此后文将对各变量关系进行回归分析。

同时,挑战型工作压力、妨害型工作压力、尽责性、情绪稳定性以及员工创造力的AVE分别为0.807、0.822、0.734、0.683、0.771,可见AVE的平方根均大于最低临界值0.5,并且各个潜变量的AVE的平方根均高于它与其它变量的相关系数,说明变量之间具有较好的区分效度。本文采用方差膨胀因子(VIF)对多重共线性进行检验。经过数据分析发现,主要变量的VIF值均小于10,所以,本文的自变量之间不存在严重的多重共线性问题。

(三)假设检验

基于温忠麟等[22]推荐的调节作用检验方法,本研究分步报告回归分析结果。模型1报告了只包含控制变量的回归模型分析结果。模型2在模型1 的基础上加入自变量挑战型工作压力与调节变量尽责性;模型4在模型1 的基础上加入自变量挑战型工作压力与调节变量情绪稳定性;模型3和模型5分别在模型2及模型4的基础上加入调节变量以及调节变量与自变量的交互项。模型6在模型1 的基础上加入自变量妨害型工作压力与调节变量尽责性;模型8在模型1 的基础上加入自变量妨害型工作压力与调节变量情绪稳定性;模型7和模型9分别在模型6及模型8的基础上加入调节变量以及调节变量与自变量的交互项。回归模型分析结果如表1所示。

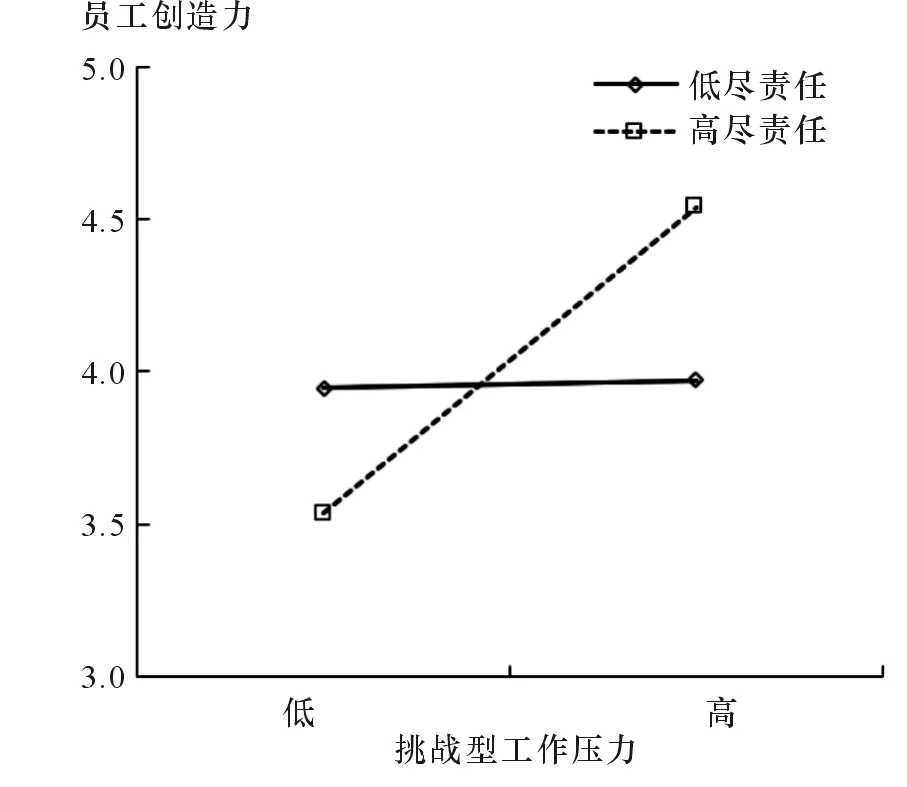

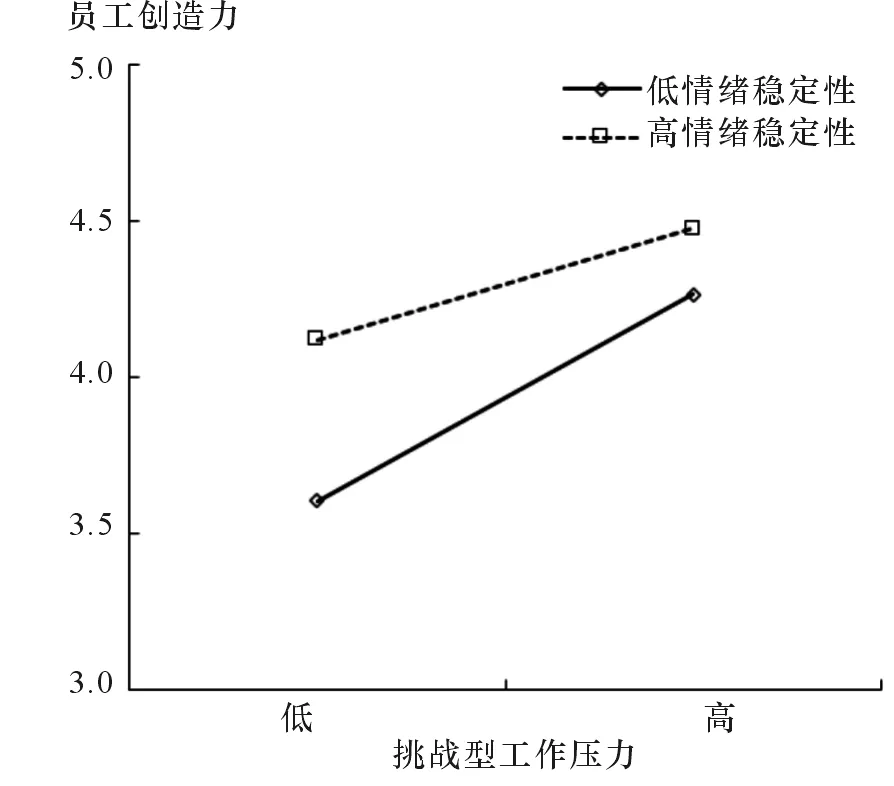

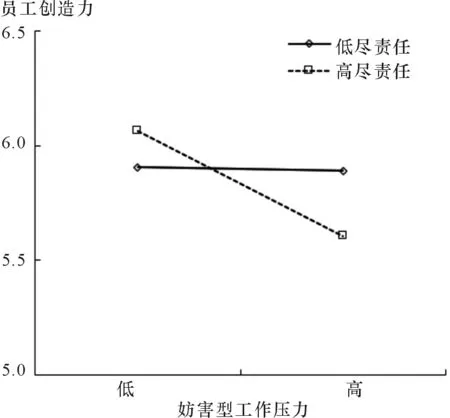

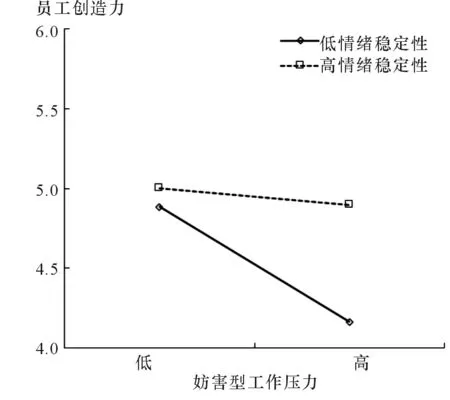

从表1的回归结果可以看出,模型2和模型4中挑战型工作压力与员工创造力有显著的正相关关系(β=0.380,P<0.001,△R2变化显著),因此,假设1a获得统计数据支持。模型3和模型5分别引入了尽责性、情绪稳定性的调节效应,回归结果显示:尽责性对挑战型工作压力与员工创造力的正向调节作用不显著(β=0.043,P >0.1,△R2变化不显著),假设2a未能通过数据检验,其调节作用如图2所示;情绪稳定性对挑战型工作压力与员工创造力的负向调节作用显著(β=0.082,P=0.056,△R2变化略微显著),假设3a勉强通过数据验证,其调节作用如图3所示。

表1 各变量之间的多元回归分析结果

图2 尽责性对挑战型工作压力与员工创造力的调节作用

图3 情绪稳定性对挑战型工作压力与员工创造力的调节作用

模型6(β=-0.203,P<0.001,△R2变化显著)和模型8(β=-0.205,P<0.001,△R2变化显著)中妨害型工作压力与员工创造力有显著的负相关关系(β=-0.203,P<0.001,△R2变化显著),因此,假设1b获得统计数据支持。模型7和模型9分别引入了尽责性、情绪稳定性的调节效应,回归结果显示:尽责性对妨害型工作压力与员工创造力的负向调节作用显著(β=-0.146,P <0.001,△R2变化显著),假设2b通过数据检验,其调节作用如图4所示;情绪稳定性对妨害型工作压力与员工创造力的正向调节作用显著(β=-0.205,P<0.001,△R2变化显著),假设3b通过数据验证,其调节作用如图5所示。

图4 尽责性对妨害型工作压力与员工创造力的调节作用

图5 情绪稳定性对妨害型工作压力与员工创造力的调节作用

四、结论与讨论

(一)理论贡献

首先,本研究通过实证数据证明挑战型工作压力促进员工创造力,而妨害型工作压力降低员工创造力。本研究拓展了员工创造力前因领域的研究,以员工在工作环境中所面临的两种不同类型的工作压力作为前因变量,探究了工作压力对员工创造力的影响机制。

其次,本文发现高尽责性的员工在面临妨害型工作压力表现出更低水平的创造力。尽管一般观点认为尽责性有利于员工发挥出高绩效水平,但是尽责性导致员工表现出的过度谨慎以及服从不利于其发挥创造力。另一方面,本研究认为尽责性在与挑战型工作压力交互作用时应该有正向的调节作用。但是实证结果并不显著,其原因可能是本研究的调查对象是银行一线服务人员,他们的工作要求尽可能的减少失误。这样的工作环境使员工更加服从制度而非致力于创造性地接受挑战。

最后,本研究发现高情绪稳定性抑制了挑战型工作压力对员工创造力的促进作用,同时也抑制了妨害型工作压力对员工创造力的减弱作用。在面临挑战型工作压力时,员工会同时受到工作挑战的积极的影响以及工作负担消极的影响。因为情绪稳定性的员工其更容易体验消极情绪,所以他们会经历更高水平的情感冲突(Affective ambivalence),这有利于其发挥创造力。另一方面,在面对妨害型工作压力时,情绪稳定性低的员工会比情绪稳定性高的员工体验到更为消极的情绪,这不利于其发挥创造力。实证数据支持了以上假设。

(二)实践意义

本研究结果的实践意义在于:(1)企业应科学地看待工作压力对员工创造力的影响,正确区分挑战型工作压力与妨害型工作压力,控制挑战型工作压力在合理的范围内,并尽量减少妨害型工作压力。(2)企业应注意妨害型工作压力对于尽责性高的员工在创造力方面有更加负面的影响。(3)在处理挑战型工作压力时,低情绪稳定性的员工比情绪稳定性高的员工表现出更好水平的创造力;在处理妨害型工作压力时,高情绪稳定性的员工比情绪稳定性低的员工表现出更好水平的创造力。

(三)研究不足与局限性

本研究也存在以下不足和局限性:(1)问卷调查的对象仅局限于银行一线服务人员。由于银行业的工作要求,这类员工普遍具有较高尽责性以及较高水平的情绪稳定性,这使得人格与环境因素交互作用的检验有局限性。在以后的研究中,可以通过扩大调研范围(行业、职业、职位等)进一步验证理论的普适性。(2)本研究只考虑了人格特征变量的调节作用,没有进一步探索两种工作压力对员工创造力影响路径。在以后的研究中,可以从情绪或是认知的角度探索工作压力影响创造力的中介变量。

[1] GEVERS J M P, Van EERDE W, RUTTE C G. Team Self-regulation and Meeting Deadlines in Project Teams:Antecedents and Effects of Temporal Consensus[J].European Journal of Work and Organizational Psychology,2009,18(3):295-321.

[3] BYRON K, KHAZANCHI S, NAZARIAN D. The Relationship Between Stressors and Creativity:A Meta-Analysis Examining Competing Theoretical Models[J]. Journal of Applied Psychology,2010,95(1):201-212.

[4] CRAWFORD E R, LEPINE J A, RICH B L. Linking Job Demands and Resources to Employee Engagement and Burnout:A Theoretical Extension and Meta-Analytic Test[J]. Journal of Applied Psychology,2010,95(5):834-848.

[5] ZHOU J, SHALLEY C E. Deepening our understanding of creativity in the workplace:A review of different approaches to creativity research.[J]. Zedeck Sheldon Apa Handbook of Industrial & Organizational Psychology, 2011(13):275-302.

[6] HENNESSEY B A, AMABILE T M. Creativity[J]. Annual Review of Psychology,2010,61(5):569-598.

[7] WOODMAN R W, SAWYER J E, GRIFFIN R W. Toward a Theory of Organizational Creativity[J]. The Academy of Management Review,1993,18(2):293-321.

[8] LEPINE J A, PODSAKOFF N P, LEPINE M A. A Meta-analytic Test of The Challenge Stressor Hindrance Stressor Framework:An Explanation for Inconsistent Relationships among Stressors and Performance[J]. Academy of Management Journal,2005,48(5):764-775.

[9] LEPINE J A, LEPINE M A, JACKSON C L. Challenge and Hindrance Stress:Relationships with Exhaustion, Motivation to Learn, and Learning Performance[J]. Journal of Applied Psychology,2004,89(5):883-891.

[10] GUTNICK D, WALTER F, NIJSTAD B A, et al. Creative Performance Under Pressure:An integrative conceptual Framework[J]. Organizational Psychology Review,2012,2(3):189-207.

[11] AMABILE T M, CONTI R, COON H, et al. Assessing the work environment for creativity[J]. Academy of Management JournaL,1996,39(5):1154-1184.

[12] 刘新梅,沈力,韩骁. 挑战/妨害型工作压力,学习目标导向与员工创造力[J]. 西安交通大学学报(社会科学版),2013(1):36-41.

[13] 刘新梅,白杨,张蕊莉. 组织创造力研究现状与展望[J]. 西安交通大学学报(社会科学版),2010(3):35-40.

[14] LIN W, MA J, WANG L, et al. A Double-edged Sword:The Moderating Role of Conscientiousness in The Relationships between Work Stressors, Psychological Strain, and Job Performance[J]. Journal of Organizational Behavior,2015,36(1):94-111.

[15] CARMELI A, MCKAY A S, KAUFMAN J C. Emotional Intelligence and Creativity:The Mediating Role of Generosity and Vigor[J]. Journal of Creative Behavior,2014,48(4):290-309.

[16] SCHMITT A, OHLY S, KLEESPIES N. Time Pressure Promotes Work Engagement Test of Illegitimate Tasks as Boundary Condition[J]. Journal of Personnel Psychology,2015,14(1SI):28-36.

[17] HOPKINS M M, YONKER R D. Managing Conflict with Emotional Intelligence:Abilities that Make a Difference[J]. Journal of Management Development,2015,34(2):226-244.

[18] TO M L, FISHER C D, ASHKANASY N M. Unleashing angst:Negative Mood, Learning Goal Orientation, Psychological Empowerment and Creative Behavior[J]. Human Relations,2015,68(10):1601-1622.

[19] SAUCIER G. Mini-markers - A Brief Version of Goldberg Unipolar Big-5 Markers[J]. Journal of Personality Assessment,1994,63(3):506-516.

[20] ZHOU J, GEORGE J M. Awakening Employee Creativity:The Role of Leader Emotional Intelligence[J]. Leadership Quarterly,2003,14(4-5):545-568.

[21] SHALLEY C E, ZHOU J, OLDHAM G R. The Effects of Personal and Contextual Characteristics on Creativity:Where Should We Go from Here?[J]. Journal of Management,2004,30(6):933-958.

[22] 温忠麟,侯杰泰,张雷.调节效应与中介效应的比较和应用[J].心理学报,2005(2):268-274.

(责任编辑:张 丛)

Working Pressure and the Creativity of Employees: The Moderating Effects of Personality Characteristics

LIU Xinmei,CUI Tianheng,SHEN Li

(School of Management, Xi′an JiaoTong University,Xi′an 710049, China)

This paper analyzed the direct relationship between employees′ creativity and their different types of working pressure, exploring the moderating effects of five personality characteristics in terms of their devotion to work and emotional stability. On the basis of random data from 396 bank employees, the authors found that:1) the challenge stress had a positive effect on employee creativity while the hindrance stress had a negative effect on employee creativity; 2) employees low in consciousness showed higher level creativity than employees high in consciousness when they were faced with hindrance stress; 3) emotional stability suppressed the relationship between working pressure and employee creativity. Implications with respect to future research and practice are noted. Results contribute to the relevant researchers and practitioners, and they may have a better understanding on the process of how different types of working pressure influence different personality characteristics of employees creativity.

creativity; working pressure; personality characteristics

2016-01-05

国家自然科学基金面上项目(71572140)

刘新梅(1962- ),女,西安交通大学管理学院教授,博士生导师。

F243

A

1008-245X(2016)04-0037-08