广西各族传统民居共通文化内涵解读

2017-01-09庞广仪

庞广仪

(广西经济管理干部学院 工商管理系,南宁 530007;四川大学 历史文学院,成都 620860)

广西各族传统民居共通文化内涵解读

庞广仪

(广西经济管理干部学院 工商管理系,南宁 530007;四川大学 历史文学院,成都 620860)

由于经济、文化、历史和地理等因素的影响,广西各民族民居各具特色。但是,由于长期在“大一统”的社会文化环境和自给自足的经济环境中生活,再加上各族先人共同生活、相濡以沫,所以在民居的选址、布局、用料、外形设计和内部装饰上都展示出了很多共通的文化内涵。其中,道家思想、儒家思想的物化表述,祈福心理的物质化和艺术化表述,是广西各族民居在文化深度共通之处。以此为切入点既可系统、深度地剖析广西乡土民居的历史文化,亦可更好地展示各族人民相濡以沫的历史和现实。

广西;传统民居;共通文化;解读

地处西南边陲的广西是多民族聚居地,各族同胞在传承自身传统文化的同时也不断吸取兄弟民族的建筑文化精华,形成了异彩纷呈的区域建筑风格。学者们一般将广西传统建筑风格分为“百越干栏建筑风格”和“汉族地居建筑风格”两大类,其中“百越干栏建筑风格”又可以细分为“侗族建筑风格”“壮族建筑风格”和“苗瑶建筑风格”等支系,“汉族地居建筑风格”又可细分为“广府建筑风格”“客家建筑风格”和“湘赣建筑风格”等支系。[1]23由于广西各族先民长期共同生活、相互沟通,故在文化内涵上有着诸多共通之处,这点在传统民居建筑上得到很好地体现。兹结合文献分析和田野调研对此进行缕析。

一、道家思想物化表述在传统民居上的体现

道家思想是中国文化主要源泉之一,它衍生出一个庞大的“哲律合一”思想体系。从哲学层面而言,“天人合一,法乎自然”精髓贯彻道家思想体系的始终,即把宇宙、天地万物和人类看做有机整体,该有机整体遵循其运动规律,所谓“天行有常,不为尧存,不为桀亡”,人作为宇宙和天地万物中的一员,应该发挥主观能动性去摸索、掌握和顺应自然规律;从具体规律的层面而言,道家思想强调宇宙是阴阳对立统一的平衡体,而阴阳两仪又衍生出相生相克的五行:金、木、水、火、土,五行遵循以下相生相克规律而达到动态平衡:金生水、水生木、木生火、火生土、土生金,金克木、木克土、土克水、水克火、火克金。

道家思想是农耕时代中国先人探索和理解自然规律的智慧结晶,中国传统的政治学、医学、科技和艺术受道家思想影响颇深。长期处于“大一统”的农耕社会背景下的广西各族先民对道家所阐述的“阴阳协调”“五行相生相克”的规律身同感受,并将该内涵运用到民居建筑上。

首先,在民居建造的时间选择上,广西各族民居都很讲究结合节气时令(天)、建筑选址的方位(地)和主人的生辰八字(人)来确定动工和竣工时间。兹以桂北侗族建筑为例,并根据2015年中央电视台和广西电视台联合拍摄的《秘境广西》以及相关的文献描述进行阐述:木楼一般在主家确定“吉年”“吉月”后兴工,掌墨师傅和他的团队精心挑选木料,用数周时间精雕细琢地做好立柱、横梁、挑梁和每扇门窗的工作;各部件完成之后在“吉日”进行“立架安梁”,掌墨师傅指挥工匠和村民将立柱四根一组装配起来,扣合数百个穿斗和榫卯,拼装木楼的筋骨,总面积几百平米的木楼架子不用一个铁钉;架子安放到位后,再等待“吉时”完成最后一个工序——安装主梁;届时,人们将披挂“上梁大吉”红布的梁木调至架位上,当木工师傅把梁木安稳之时,鞭炮齐鸣,主家和亲朋好友欢宴庆贺。[2]58

人们一般认为,侗族由于偏处黔桂交界山区,历史上很少受战乱波及,木楼、鼓楼和风雨桥等木质建筑保留了很多本民族的文化特色。如木楼所有构件、榫眼的尺寸都用奇特的符号标注,只在侗族工匠之间心口相传,从不对外族工匠透露。[3]148但是,对传统民居有所研究的学者却不难看出,木楼动工和立架安梁所选择的“吉年”“吉月”“吉日”和“吉时”是各民族共通的文化风俗。根据民间工匠的解释,每一个年、月、日和时辰,每一幢木楼所处的空间和主家的每一个人的都有其对应的阴阳和五行,所以建筑动工和“立架安梁”所选择的时间,不能与时间和主家人丁的阴阳五行相冲,否则视为不吉利。正所谓“知和越常”,也就是说时日皆与阴阳五行对应以及相冲相合的规律,人们应该了解该规律并避其相冲择其相合,“知常日明,不知常,妄作,凶。”[4]68就是道家思想所强调的“天人合一,法乎自然”思想精髓的具体应用。

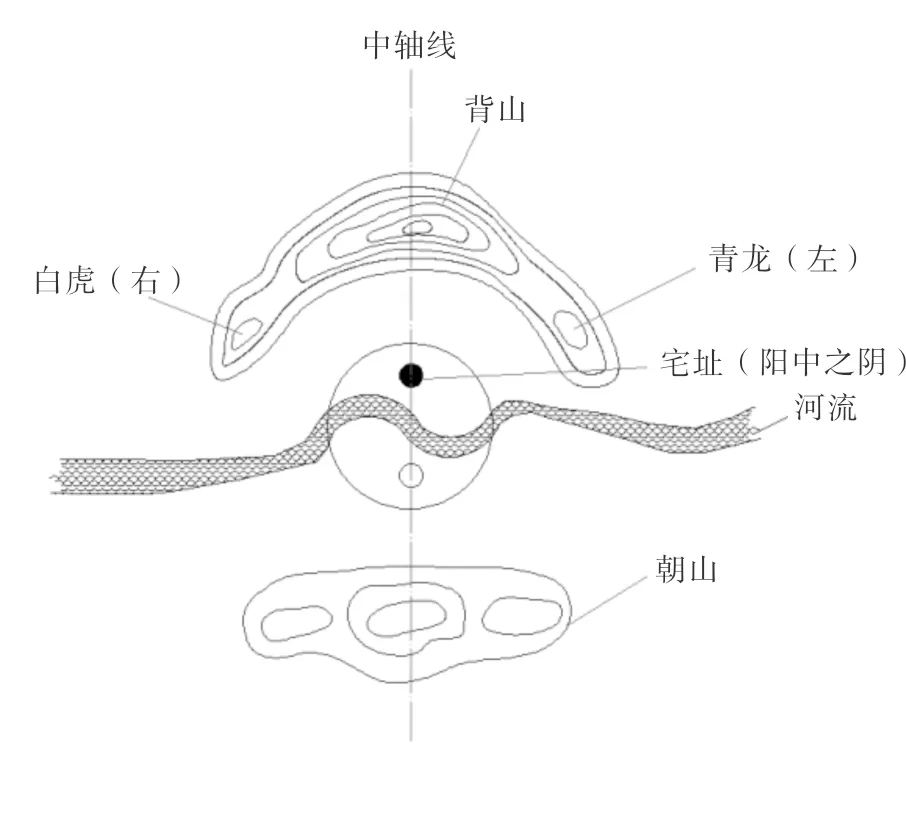

其次,在民居建造空间的选择上,广西各族群众都喜欢根据“天人合一”的哲学和阴阳五行的规律选择“藏风得水,负阴抱阳”的“风水宝地”。所谓“风水宝地”的基本格局如图1所示:

图1 “风水宝地”示意图

所谓背山在民居选址学中被称为“龙脉”,左右护山分别称为“青龙”和“白虎”,为一村之依托和自然庇护之所在;村基选择称之为“明堂”,选择在山(北山、护山)环水(河流)抱之平地上;“明堂”前方近处之地称为“朱雀”,远处之山称为“朝山”或“拱山”。

广西各族先民基本都注重按照以上“要素”来为村落选址。而这些“要素”用道家的“哲律”来剖析就容易理解了。从哲学角度而言,在山环水抱的闭合空间里有山、有水、有田、有土、有良好自然景观,自成“天人合一”的洞天福地,便于先民远离战火和匪患,致力于自给自足的农耕生活;从“阴阳五行”的规律而言,住宅属“阴”,故选址当在“阳气”(或曰“生气”)盎然之地,方可“阴阳调和”,利于人类生存繁衍。被各族工匠奉为经典的《葬书》强调:“气,乘风则散,界水则止,故必须聚之使不散,行之使有止。”[5]7故宅基选择背山之南和河流之北的“阳地”,因为背山挡住呼啸而至的寒流,使“阳气”不被冲散,河流的水分又使受滋润的阳气聚拢于此;当然,除了察地形之外,还必须实地考察植被,如果“阳地”草木郁郁葱葱,则说明“生气”聚拢,物有所养。河流之南的和案山之北属于不适合居住“阴地”,因为远离背山、护山的庇护,北风会轻而易举地将“阳气”吹散;用现代科学的来看,广西各族村落所选择的“负阴抱阳”、聚拢生气风水宝地,其氧气和负离子充足稳定,确实适宜人类居住。

由于现实中完美的“负阴抱阳”环境可遇不可求,所以,广西各族先人发挥主观能动性,因地制宜地营造风水宝地,“善养浩然之气”。灵山县大芦村就是其中的典范。大芦村劳氏祖宅周边地势平坦,没有天然形成的背山、护山和河流。但先民却依据道家的“哲律”,无山造“山”,无河则掘池,因势利导地营造出山环水抱的人居环境。大芦先民所造之“背山”,是村后按照北斗七星图系栽种的荔枝树,“护山”则是栽种于村落左右的榕树、樟树;古谚有云:“一树顶三山”,人造“背山”“护山”起到接引“龙脉”、遮挡寒流聚拢“生气”的作用,在春夏两季对富含氧气和负离子的南来之气起到敛藏作用,在秋冬两季则挡住了凌厉寒流对村子氧气和负离子的冲击,而树林由于吸取了村民生产生活排放的有机废物、二氧化碳之后,更加显得枝繁叶茂,百年老树依然硕果累累,其经过光合作用所释放的氧气也为人口生存和繁衍营造了良好环境。在村子南面,先民们挖塘导水,形成一轮弯月形的“朱雀湖”,水体既大量聚集又循环流动,使“生气”得到滋润而进一步聚拢,同时又可用于预防火灾、养鱼和灌溉,既预防财产因天灾而造成的损失,也使人们通过辛勤劳作而聚敛财富。

再次,在房间组合上与建筑选材上,广西各族民居同样注重将道家的“哲律”渗透其中。

对此,再次以大芦村劳氏祖宅进行阐述。大芦村的住宅并不盲目追求高台基、大房子,因为住宅所选地址本来就属于阳中之阴地,如果房子过大则阴气更为加重;如果台基过高则多阳,阴阳难以调和,正所谓“多阴则暇、多阳则疾”,皆对人的身心健康产生不良影响。为了使阴阳调和,劳氏祖宅的房子的高度和面积都以适宜居住为标准,而且厅堂和厢房的屋顶上都开有采阳光的小天窗,可谓“阴中有阳”,使居住者足不出户而能够呼吸新鲜空气、沐浴阳光;整幢大院落由多个内院落构成,每个内院落又由厅堂和厢房一起以“冂”形状环抱天井,形成一个闭合空间,小院落虽然整体上属“阴”,但天井对天敞开,便于吸收雨露和阳光,属“阳”,如此设计,使小院落呈现“以阴抱阳”之势,有效地调节院落内的小环境,主人可以在早上或者傍晚“阴盛阳衰”之时刻,可从厅堂、厢房到天井做有氧运动和接受阳光沐浴,在中午阳光强烈、阳气炽盛之时则回到厢房栖息。整幢大院子也自成洞天,暗(阴)到明(阳)错落有致,形成阴阳共生互制的循环过程。

在建筑用料上,劳氏祖居所采用的建筑材料主要是木、土、砖和石。各种材料的用途分别如下:各房顶采用木料结构,五行属木;厅堂、厢房、耳房等等主人居住和活动的房子用火砖砌成,火砖则五行属火;厨房和佣人房等长短工居住的房子用土坯砌成,属土;屋子和围墙皆以方石为基础,方石属金;方石深嵌入土中,寓销金为水之意;由此,建筑的材料形成了一个“木生火、火生土、土生金、金生水”的循环的相生链,同时又蕴含着“木克土、火克金、土克水、水克火、金克木”的逆向循环,相生相克中也达成了阴阳平衡。

传统民居所营造的是一个外环境,各族先人还力求人体内环境和居住的外环境和谐统一,故将“天人合一”的哲学思想和阴阳动态平衡、五行相生相克的规律渗透到日常养生中:“顺四时而适寒暑,和喜怒而安居处,节阴阳而调刚柔。”[6]273

道家思想的“哲律”长期影响了广西各族民居,也左右了民族医学、农业和风俗的发展。近代以来其科学性广受质疑,但作为一种各民族共通的文化,它仍然继续对乡土民居的发展产生深远影响。

二、儒家思想物化表述在乡土民居上的体现

作为中国农耕经济时代政治、社会智慧的集大成者的儒家思想同样也是一个“哲律合一”的思想体系。在哲学层面,儒家思想的核心是“仁”;在规律层面,儒家思想由以下体系组成:其一,礼治主义,或曰伦理主义,强调“克己复礼为仁”,贵贱、尊卑、长幼、亲疏各有其礼;其二,德治主义,即以道德去感化教育人,强调教育者、管理者的主观能动性,把被教育者、被管理者视为复杂、可塑性强的对象来进行管教。儒家文化内涵也在广西各族传统民居中得到了很好地体现。

笔者对灵山县古村落进行了反复的实地考察,发现众多明清广府民居错落在全县各村落之间,保护、开发和研究的价值都颇大。兹选择灵山县檀圩镇保子村黄姓村民的一处旧宅进行分析。该旧宅属清末小康之家的居所,其规模虽然有限,但严谨的布局已经将儒家的“哲律”渗透其中。

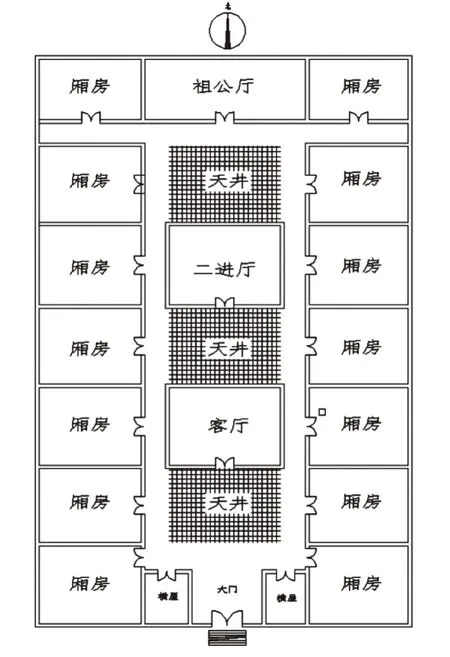

图2 灵山县檀圩镇保子村黄氏旧宅布局图

首先,黄氏旧宅用空间序列来体现等级秩序,阐述礼治主义。院落内部呈进式布局,以北为尊,由北而南分为三进内院落,每一进内院落都由厅房和分列两旁厢房一起以“冂”形状环抱天井,构成一进相对独立的小庭院布局,而“冂”的空间布局既寓道家的“以阴抱阳”之意,又如人正襟而坐,故又寓儒家的端正有礼之意。内院落又进行了如下功能分区:第一进即靠北的内院落的厅堂是祭祀场所——祖公堂,内置“天、地、君、亲、师”的牌位,大家庭中的祭祀大典、新人拜天地和重大决策都在此进行,两边的厢房、厨房是长辈和长子饮食起居的空间,并根据“左尊右卑”的原则由长辈居左,长子居右,负责照顾长辈的日常生活;第二进厅房是小孩接受教育的场所,第二进和第三进的部分厢房是儿子和儿媳、孙子和孙媳的居住地,按照辈分由北到南分配居室;第三进的厅房是用来接待客人,大门旁边的横屋是客人休息和放置礼品的场所或者临时聘请的短工居住,两边的客房是来客歇息之处。整幢院子的布局显示了对天地神灵和祖宗的崇拜、对长辈的敬重、对晚辈的关爱和对客人的尊重都在“长幼有序,主次有别”结构布局中得到体现,而这也正是儒家礼治主义内涵的展示。

其次,在德治主义方面,黄氏旧宅突出了“中”“正”修德和言传身教的主题。儒家“大中至正”的思想影响深远,唐朝书法家柳公权曾有如此名言:“用笔在心,笔正则心正”,可见该思想精髓深深地渗透至中国人衣食住行乃至字里行间。黄氏旧宅背北朝南而立,呈方形结构,以各厅为中轴线,厢房左右对称分列两边,寓端正有礼之意,透视出儒家崇尚中庸、不走极端的处世哲学;院落整体结构方正,既遵循“天圆地方”的自然“规律”,又提醒人们“持正修心”,顺乎天理。二进厅是大家庭中晚辈接受启蒙教育之地,厅里至今悬挂“孝、悌、忠、恕、礼、知、勇、恭、宽、信、敏、惠”的牌匾,牌匾上的字全录自《论语》,是儒家思想的精髓,警示着晚辈为人处世的规矩。据黄氏后人介绍,二进厅里还曾悬挂过“进士及第”的牌匾,这是先辈所曾取得的荣誉,用以勉励子孙勤俭持家,走耕读之路径,“朝为田舍郎,暮登天子堂”。作为大家族未来掌舵者,长子长孙和长辈同居一个内院落,潜移默化地接受和传承祖辈“中正修身”、“勤俭持家”的传统。

在灵山县,比黄氏祖宅规模更大的明清广府院落比比皆是。但“万变不离其宗”,大院落在结构上是房间以“冂”形状环抱天井而形成“进”的基本院落单元,根据家族人口繁衍情况而在平面空间上进行横向或纵向叠加院落单元,同时也将儒家思想的“哲律”进行空间上的渗透。

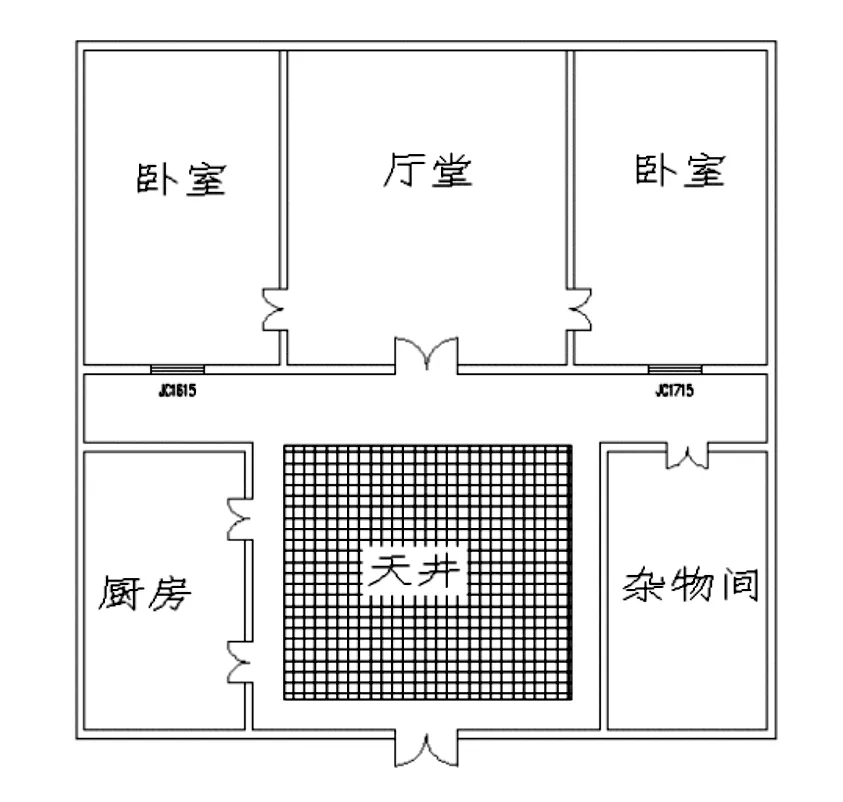

灵山县绝大多数普通家庭由于经济条件有限,民居建筑结构尽量简单化,但儒家思想的内涵却依然得以体现。兹选取该县新圩镇姚家村一处宁姓农民的旧宅进行分析,见图3。

这是一户普通农民住宅,建筑材料主要采用廉价的泥坯、糙瓦、木材和草料等,结构上只保留了一进“冂”形院落,房间也相对低矮。但主家虽穷却未忘独善其身:居于背面的厅堂是家庭祭祀、议事、教育晚辈和会客的场所:左边卧室为长辈居住之地,右边卧室是儿、媳及子孙居住之所,长幼之礼节清晰可见;主家尽量减少厨房和杂物间的面积,营造出面积可观的天井,用以迎宾和家庭成员日常活动交流,体现“以人为本”。整个小院落的设置已经将儒家思想“仁者爱人”的核心理念、“礼治主义”和“德治主义”很好地渗透。

图3 灵山县新圩镇姚家村宁姓农民旧宅(自绘)

除了广府民居外,广西汉族还有湘赣式民居和客家民居。湘赣式民居采取的是“前高后低”的四合院进式院落结构,客家民居由于历史环境强调了自我防卫意识,其风格有堂横屋式和围垅屋式、围堡式围屋。但这些特色、差异更多是体现在建筑风格层面,而它们所渗透的儒家“哲律”内涵却是一脉相承的。

广西各世居少数民族善良好客、敬天法地、严于律己、宽厚待人,他们的世界观与儒家思想有着天然共通之处,而儒家思想则以更系统的方式将这些共通内涵阐释出来。长期和谐共处的广西各族先人在文化上进行了深度的交流,儒家思想的“哲律”逐渐被各少数民族接受,并用于系统性地阐述本民族精神世界内涵,这点在民居建筑结构上也得到了很好的体现。试以干栏建筑为例:该建筑是我国西南和东南亚地区最为常见的山区民居,其原始的建筑结构是单座木楼,楼下用于栖息牲口和堆放人畜生活垃圾,兼有防兽和瘴气之功能;楼上是人的活动空间,其结构是“前堂后室”,“前堂”功能是饮食和接待客人,“后室”用于主人起居。[7]9但在广西很多山区少数民族的传统干栏民居已经由单座木楼向“冂”形院落式干栏过渡(由于山区地形限制,很多干栏院落只能复制半进院落,呈“L”形),房间设计则是“一明两暗”,“一明”是指居于中间的厅堂,朝外开启大门,故名,其是干栏院落的中轴线,功能是用于祭祀、议事、教育晚辈和会客;“两暗”是指卧室,居于厅堂两边,左边是长辈居所,右边是子孙居所。整幢简朴的建筑已经将儒家“仁”的哲学和“德治”和“礼治”体系进行有机渗透。在平原地区的少数民族居民,其民居向院落式过渡的痕迹更为明显。如贺州富川、桂林恭城的平地瑶民居,武宣东乡、金秀龙腾屯的壮族民居,除了保留自身民族特色之外,还采用院落建筑的形式将儒家思想的教化渗透到饮食起居上。[8]84

三、乡土民居对祈福心理的物质化、艺术化表述

将追求幸福、吉祥的心理用艺术化的方式进行表述是广西各民族传统民居又一共通之处。在小农经济社会里,各族先人抗拒天灾人祸的能力相当有限,他们除了了解、遵守道家思想阐释的“自然规律”和儒家思想阐释的自然和社会“规律”来“趋利避害”之外,还往往祈求吉祥物来保护他们的幸福。“托物言志”,以艺术化的形式来展示族群的感情,提升自尊心和精神,传承文化标准和价值,这在广西各族民居的选址、建筑结构和装饰方面都有很好的体现。

首先,各族民居选址除了遵循道家“哲律”之外,先民们还习惯用艺术化的手法表达心理诉求。在田野调查期间,民间建筑师傅曾以案桌为喻向笔者阐释民居选址的心理学因素:村落或者房屋选址的“背山”如椅子靠背,“青龙”“白虎”两护山如同扶手,靠背、扶手结实,居民才有安全感;“朱雀”如同案桌,需要开阔整洁,人的心情才会好;“案山”如同桌上饰物,形状喜平缓忌如钝器指人,以免产生心理不适。显然,所谓“风水宝地”其实也蕴含着各族先人对幸福、安全的心理诉求。

在具体的“背山”“青龙”“白虎”“朱雀”和“案山”选择的细节方面,广西各地、各民族还有不同的禁忌。如瑶族贵“左”轻“右”,将左方视为己方,右方视为敌方,所以在左“青龙”右“白虎”的护山选择上,“青龙”的高度和长度都要超过“白虎”,最好将“白虎”包围,寓克敌制胜之意;村民的饮用水只能引自“青龙”山上,“白虎水”只能只能做灌溉和洗涤用。[9]125这样的禁忌当然缺乏自然科学依据,但从心理学角度而言则是追求安全、吉祥心理的表现。

各族先人都会根据内心对美好生活向往的心理诉求赋予村落周边的地形以吉祥涵义。如灵山县大芦村劳氏祖宅面对的案山形同笔架,被村民称之为“笔架山”,寓保佑子孙书卷求功名之意;宅居地所处地形如河中匍匐缓行的水牛,水牛任劳任怨,然却居有定所,吃食不缺,寓子孙勤俭拼搏可求富贵之意。桂林灌阳的月岭村,其“背山”有巨石如“犀牛望月”,而犀牛在中国文化里有通灵之传说,故寓子孙智慧通天彻地,超凡脱俗。阳朔龙潭村覃氏祖居的“案山”形状如元宝和大拇指,大拇指山寓“升官出仕”之意,元宝山寓“招财进宝”之意。从山川河流中寻找吉利的“形象”是一项非常考验人的艺术鉴赏力的工作,无论是“笔架山”、“水牛地”、“元宝山”和“大拇指”的鉴别,都需要充分发挥人的艺术想象力。

其次,广西各民族先人会在民居建筑的外形上营造一些吉祥的形象来表达内心诉求。如汉族院落式建筑都会在房子两侧设计山墙,俗称“封火墙”(因为古时广西地方不靖,山墙在现实中更多起防止盗寇攻击的作用,所以也叫“烽火墙”)。因为房子所用的青砖是烈火烧制而成,属火,而火过盛则犹不及,故需设计山墙封之敛之。由于“封火墙”置于院落显眼的地方,先人因势利导地将其设计成为人造吉祥景观。桂东南地区的明清广府院落一般都仿照明朝乌纱帽而设计“封火墙”是形状,俗名“官帽墙”,其寓意则是庇护子孙金校题名,仕途顺畅。

再如,水是生命之源,农业的命脉,也是古代客货运输之凭借,所以广西各族先人都认同“水”寓意“财”的文化内涵,并围绕水而营造了各种人造的祈福景观。为了聚水“留财”,各族先民都会对流经村前的溪流裁剪成为蜿蜒曲折形状,并把院落前聚水的池塘做成半月状,最忌做成大小如漏斗状,因“漏水如漏财”。桂北三江等地的风雨桥可谓广西乃至中国少数民族建筑的奇观,而从文化角度剖析,风雨桥就是表达先民希望聚水“留财”的人造祈福景观。由于“水来处为天门,水去处为地户,天门欲其开阔,地户欲其闭密”,所以先民别出心裁地将风雨桥设计成为锁状。千百年来,一道道人造巨型大锁横跨江河,既默默地为村民“藏风水,拦村寨”,也使其中文化内涵得以守护和传承。

再次,在民居内部的房顶、栏板、柱梁和窗棂上,各族工匠们和主人采用剪纸、刺绣、绘画和雕刻的形式把祈福的心理淋漓尽致地表达出来。如风雨桥上精工细凿各种吉祥物,如寓意吉祥如意的龙凤、寓意辟邪保平安的葫芦、寓意延年益寿的千年鹤、桥檐瓦梁末端塑有各种形状檐铃、如寓意贤才逢世的丹凤朝阳、寓意自强不息的鲤鱼跳滩、寓意招财进宝的坐狮含宝等,这是壮、侗少数民族同胞智慧的结晶,汉族同胞对其文化内涵却也不难理解。再如灵山大芦村劳氏祖宅、苏村刘氏祖宅是广西汉族广府民居的典范,其房屋内部雕刻精彩纷呈,如莲花、梅花装饰寓意人品高洁,龙、凤、麒麟、寿星寓意吉祥如意,送子观音、百子闹春、葡萄、石榴和青蛙寓意百子千孙,牡丹寓意荣华富贵,松、鹤、龟寓意延年益寿,喜鹊、蝙蝠寓意喜庆和福气,而这些艺术形象在广西其他少数民族民居中也甚为常见。

房间内部的艺术装饰与在自然界寻找吉祥的地形、建筑外形上设计吉祥的形状的文化内涵是一致的,都是为了村民的感官和心理上留下美好的因子。

需要说明的是,祈福心理的艺术化表述折射出了中国传统社会的持久稳定和各民族同胞的相濡以沫。如前面所提到的“山如元宝”“桥如横锁”“悬壶(葫)济世”和“墙如官帽”的自然和人工造型,反映了金元宝、横锁、葫芦等物品在传统社会有着长期的使用历史,以致其代表的共同文化含义能够被各族人民所理解。为中原文人墨客长久称颂的莲花、寒梅,在少数民族民居的内部装饰里也多有出现;同样,因为繁殖能力超强而被壮、瑶等少数民族奉为神灵的青蛙,也以吉祥物的形象出现在汉族民居的内部装饰里,这说明了广西各族人民长期共同生活、相互沟通,使得追求美德、祈祷“多子多福”“五世其昌”的共同心理诉求能够以相互认同的物质化方式表达出来。

四、结语

广西各民族、各民系的传统民居虽然在具体风格上各有特色,但在文化内涵的深处有着共通之处。各民族长期在“大一统”的社会文化环境和自给自足的小农经济环境中生活,故而对道家思想、儒家思想精髓以及祈福心理的物化表述的艺术等方面所见略同。广西各族“共通”的文化内涵为剖析区域民居文化提供了宝贵的钥匙,也是了解各民族沟通和理解历史与现状的切入点。

[1]《广西传统民族建筑实录》编委会.广西传统民族建筑实录[M].南宁:广西科学技术出版社,1991.

[2]覃彩銮.壮侗民族建筑文化[M].南宁:广西民族出版社,2006.

[3]张贵元.侗族的建筑艺术[J].贵州文史丛刊,1987(4 ).

[4]朱谦之.老子校译[M].北京:中华书局出版社,1984.

[5]〔晋〕郭璞.葬书[M].西安:陕西师范大学出版社,1999.

[6]内经[M].北京:人民卫生出版社,1956.

[7]刘致平.中国建筑类型及结构[M].北京:中国建筑工业出版社,1987.

[8]熊伟.广西传统乡土建筑文化研究[M].北京:中国建筑工业出版社,2013.

[9]杨昌鸣.东南亚与中国西南少数民族建筑文化探析[M].天津:天津大学出版社,2004.

(责任编辑 谢春红)

Interpretation of the Common Cultural Connotation of the Traditional Folk Houses in Guangxi

PANG Guang-yi

(Department of Business Administration, Guangxi Cadres University of Economy and Management, Nanning Guangxi 530007, China;College of History and Literature, Sichuan University, Chengdu 620860, China)

Due to the economic, cultural, historical and geographical factors, the various ethnic groups in Guangxi have their own characteristics. However, because of the “unified”social and cultural environment and self-sufficient economic environment, there are many common cultural connotations in the residential location, layout, materials, design and interior decoration. The commonalities of the various ethnic groups in Guangxi lie in the materialized and artistic expressions of Taoist thought, Confucian thought and blessing psychology from which we analyze Guangxi vernacular dwellings’ history and culture to show the reality of Guangxi ethnic groups helping mutually.

Guangxi; folk houses; common culture; interpretation

2016-10-06

2015年度广西哲学社会科学规划项目“近代西江口岸城市对农村地区辐射影响研究”(15FZS002);中国博士后科学基金面上资助项目(2016M600739)

庞广仪(1977—),男,广西钦州人,广西经济管理干部学院工商管理系副教授,四川大学历史文化学院博士后,主要研究方向:中国近现代史。

10.13783/j.cnki.cn41-1275/g4.2016.06.015

J021

A

1008-3715(2016)06-0081-06