浅议“血管效应”在治理城市道路交通拥堵中的应用

——兼论街区制对优化城市道路交通的重要作用

2017-01-09王泽宇

王泽宇

山西运城学院经济管理系 山西运城 044000

浅议“血管效应”在治理城市道路交通拥堵中的应用

——兼论街区制对优化城市道路交通的重要作用

王泽宇

山西运城学院经济管理系 山西运城 044000

道路交通拥堵一直是世界上每个城市都会面对的城建难题,尤其是对于大型的国际化城市。城市交通拥堵在国内表现的尤为突出而被广为诟病。本文通过比较中西方两个典型的国际化城市——北京和纽约,试图探究“血管效应”在治理城市道路交通拥堵中的应用以及街区制对我国治理城市道路交通拥堵的重要作用。

血管效应;城市交通拥堵;街区制

一、引言

随着近年来我国社会经济的快速发展,人民生活水平的不断提高,普通民众对于汽车的需求也日益增强,购车刚性需求旺盛,汽车保有量继续呈快速增长趋势。截至2015年底,全国新注册登记的汽车达2385万辆,保有量净增为1781万辆,平均每百户有31辆私家车。汽车占机动车的比率迅速提高,近五年汽车占机动车比率从47.06%提高到61.82%,群众的交通出行结构发生了根本性变化。

汽车保有量的迅速提高,在一定程度上给普通民众的出行提供了很大的便利。但对于我国的城市道路交通,汽车保有量的增长却带来了不小的压力。急剧增加的机动车使得先前规划的道路不堪重负,城市交通拥堵现象越来越严重。同时,城市交通拥堵现象也正逐渐从大城市向越来越多的中小城市甚至许多县镇蔓延。

“堵”,直观而又无情的反映出我国城市道路规划的滞后。针对城市道路交通拥堵,国内许多城市如拥堵现象严重的北京、天津、广州、深圳等城市的政府部门,相继出台了诸如“单双号限行”、“汽车限购”、“道路拓宽”等措施,旨在抑制汽车保有量的过快增长,一定程度上控制通行在城市道路交通上的汽车数量,进而缓解城市道路交通拥堵。虽然各大城市不断推出控制机动车数量进而缓解城市道路交通拥堵的措施,但从目前的结果来看,效果并不明显。

北京是国内实施汽车限购、限行政策最早的城市之一。根据高德地图今年年初发布的《2015年度中国主要城市交通分析报告》,北京依然是我国城市道路交通拥堵最严重的城市。数据显示,北京高峰拥堵延时指数为2.06,平均车速为22.61公里/小时,即北京驾车出行的上班族通勤要花费在道路交通畅通条件下2倍的时间才能到达目的地,拥堵时间成本全国最高。

反观同样是国际大都市的纽约,虽然并没有摆脱城市道路交通拥堵的困扰,但和北京等国内城市相比,其交通运行效率之高,城市道路规划之合理,对于我们今后制定缓解道路交通拥堵、规划新城区道路交通网有着十分重要的借鉴意义。

本文通过对比中西方两个具有代表性的城市——北京和纽约,试图探究“血管效应”在治理城市交通拥堵中的重要作用,以及国外街区制对于我国的借鉴意义。

二、“小区制”与“街区制”

(一)“里坊制”到“小区制”

里坊制承传于西周时期的闾里制度,是中国古代主要的城市和乡村规划的基本单位与居住管理制度的复合体。其是将全城分割为若干封闭的“里”作为居住区,商业与手工业则限制在一些定时开闭的“市”中。统治者们的宫殿和衙署占有全城最有利的地位,并用城墙保护起来。“里”和“市”都环以高墙,设里门与市门,由吏卒和市令管理,全城实行宵禁。

随着社会生产力的发展,里坊制已逐渐不能满足社会经济发展的需求,其于唐代后期趋于瓦解,城市的商业活动渐渐不限于两市,在两市邻近的各坊和城门附近,已有手工业者和商人设店、摆摊售货;大城市已经出现夜市。至北宋年间,这种自古相沿的里坊制已被打破,市场的地域限制和时间限制随之取消。城里随处可开设商铺,小商贩也可在各处沿门叫卖,夜市盛行,城厢内外形成繁华的商业区。

明清基本承袭了宋代以来的城市规划,作为首都的北京城则是中国古代城市规划的杰出代表。

建国以来,我国的城市建设虽然受许多观念的影响,但有一条并没有改变,那就是居住区的聚集与封闭。逐渐形成了具有中国特色的“小区制”。

(二)“小区制”的利与弊

“小区制”的思路在一定程度上,借鉴了北京四合院以及中国传统古典院落。即,居住区四周用围墙(院墙)与外界分离,居住区之内的道路虽与外界道路相同,但却设有门禁,外界车辆一般难以进入。且许多内部通道无法与外界道路联通,通常进出是同一条道路。

“小区制”最大限度的保障了小区内部居住的私密性与安全性,这也是我国目前实行小区制的一个重要原因。但同时,因为小区的封闭,使之与外界独立,其内部通道无法提供给外界有效使用,且小区规模之大,也使得其大大弱化了城市的道路交通网。

图1

以北京市为例,图1是北京是朝阳区某住宅区的交通路网。图1中心白色方框区域为1Km2区域。由图可以看出,在1Km2的区域内,该地区的主干道为4条,而次干道因为小区的原因,能够有效使用的也只有为数不多的2-3条。支路更是被包裹在了小区之内,与外界道路隔绝,无法有效使用。

这样的设计在很大程度上降低了城市道路的路网密度,使得公共道路资源无法有效被社会车辆应用,很容易造成城市道路交通拥堵。

(三)“街区制”与“小区制”的对比

街区制,是城市建设布局的一种形式,它的特点是在城市规划的道路边上建设房子,且不设围墙。街区式住宅在国外已成熟发展,遍布于世界各大繁华都市:美国纽约、西班牙巴塞罗那、德国柏林、捷克布拉格等都有享誉世界的BLOCK街区。

图2

图2 为纽约曼哈顿中城住宅区的交通路网,中心白色方框区域为1Km2区域。由图可以看出,在1Km2的区域内,该地区的主干道为1条,次干道及支路为18条,将该区域分割成若干个小方格。在有限的区域内,最大限度的提高路网密度。

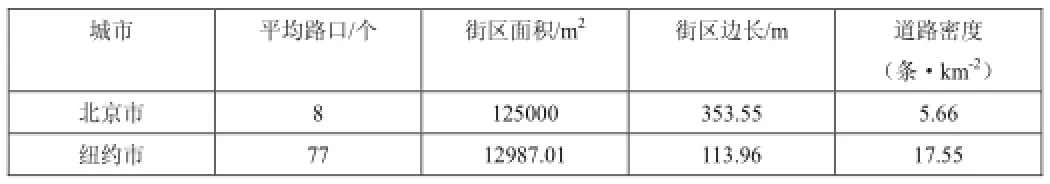

(四)纽约与北京道路网密度分析

因条件所限,本文对两个城市分别抽取一个1km×1km的抽样地区(图1和图2白色粗方框区域),粗略分析纽约和北京道路网密度。

分析方法如下:分别统计出两个抽样地区的路口数,取其平均值,然后将道路网转换成方格道路网,即:

街区面积=抽样地区面积/平均路口数

街区边长=√街区面积

道路密度=1000/街区边长×2

分别求得北京和纽约的路网密度如下:

表1

由表1可以看出,纽约的城市道路交通密度高于北京。而其中重要的一个原因就是街区制的实施。

三、血管效应与街区制的内在逻辑关系

(一)血管效应

如果我们将一座城市看成是人的肌体,那么纵贯城市各个方向的、大大小小的道路,就如同人的每一条血管。这些道路共同组成了一张“血管网”。“血管网”是否通畅,决定着这个肌体是否健康。

通过主血管、各个血管分支以及更细小的毛细血管,形成密布全身的血管网络,高效率的将发自心脏的血液输送到全身。而一个良好通达度的城市道路网,也应像“血管网”一样窄而密。“血管效应”就是使城市道路形成网络状分布,从而最大限度的提高交通通行效率,有效缓解城市道路交通拥堵。

(二)街区制是“血管效应”的必要条件

街区制的属性使其成为达到“血管效应”的一项必须具备的条件。街区制通过打破住宅与外界道路之间的界限,打通了城市道路的“最后一公里”,将城市分割细化成若干细小方格,将以前被围墙包围其中的小区支路释放出来,与城市干路相互连通,提高了公共道路交通使用效率,使城市道路交通形成规模性的网状结构。

(三)“血管效应”是街区制的必然要求

街区制的实施,其目标就是构建高效的互联互通城市道路交通网,优化现有的道路交通网络,最大程度缓解城市道路交通拥堵的情况。

四、存在问题

本文通过对街区制和小区制的比较分析,并利用图表比较直观的反映了两种城市规划制度的利弊。

但同时,本文也有较大的局限性。因客观条件所限,致使本文运用数据的代表性并不广泛,做出的结论的准确性受到一定影响。

五、结论

本文通过街区制和小区制的比较分析,并与当下我国城市规划与交通状况的实际情况相比照,分析得出街区制的实施对缓解我国城市道路交通拥堵情况的重要意义。街区制的实施,将使我国城市道路网络化、城市社区网格化。密集的交通网将大大提高道路的通行效率,从而能够有效地缓解城市道路交通拥堵情况。

[1]李斌.2008《城市道路网和街区结构的比较》.《同济大学学报(自然科学版)》第12期.

[2]赵新.2015《城市路网密度规划控制标准研究》.《福建建筑》第9期.