啊,朋友再见

2017-01-07贾可

贾可

太阳底下,前南斯拉夫的土地上,一个持枪游击队员的雕塑吸引我们这些来自中国到这里来试驾车的汽车码字工作者驻足停留。

我能想到的是什么呢?

巨大的反差——一边表达的是70多年前的浴血奋战,一边传递的是捷豹历史上第一款SUV的良好性能;一边是惨烈,一边是美好;一边是寒冬腊月,一边是春暖花开……

不过,这又有什么意义呢?惨烈的东西,人们瞬间就会遗忘;而美好的东西,瞬间也能被打碎。更多的人,虽然也不会有更多的人来到这里,和全世界各地看纪念馆的人一样,他们看了看就走了,脑子里什么也没有留下。

这是在黑山共和国,我们是中国人,开的是英国车,好像互不搭界,但在人类共同体下审视,如此场景还是意味深长。

无疑,这是世界一体化值得记取的一景,充满祥和气氛,有的最多是没有硝烟的经济战——英国车体现的是第一层的科技竞争能力,中国人体现的是第二层的市场竞争能力,而黑山环境体现的则是第三层的资源竞争能力,体现的是一种活生生的全球化竞争格局。

从中国或者英国到黑山的行程也体现了这一点。

直飞意大利罗马后,如果不是我们包了50人的小飞机,就难以直飞到黑山的两大国际机场之一的蒂瓦特(Tivat)机场。

开始觉得奇怪,国际机场没有直飞,直到降落,我们才知道这个所谓国际机场有多小。以致在罗马过海关时,检查人员拿着一小伙伴从罗马到蒂瓦特的登机牌发愣,几经盘查,内部沟通,才放行。

如果不是因为从没有去过黑山,如果不是因为黑山和中国的那种当代历史上的奇妙关系,我很可能放弃这一次欧洲之行。这是一种回忆,这又是一种畅想。

太阳底下无新事。我现在越来越不这么想了。如果能一直怀着面对未来的心情,那么一点一滴的进步还是能够被实现。这是每一次旅行前,我对自己的思想工作,更何况这一次去的是黑山。

中国人没有几个知道黑山,但很多人知道南斯拉夫,至少知道南联盟。黑山就是原来南斯拉夫分出来的7个国家准确说是6个国家之一,到今年6月,独立整整10年,是联合国的第192个成员国。

黑山(黑山语是“黑色的山”的意思,英语为Montenegro),位于巴尔干半岛西南部,亚得里亚海东岸上的一个多山小国。面积1.38万平方公里,还有海岸线总长293公里(海滩长度73公里)。

有山有水,这是黑山,这很大程度上决定了这个国家是一个美丽的所在,这也应该是捷豹F-PACE选择在这里进行全球试驾的一个重要原因。

但显然不止于此,至少对于中国人。

F-PACE与Aman SvotiStefan

黑山不亏是黑山,我印象中有一段山路有25个陡弯,人称发卡弯,转得让人想吐,还有非常原始真叫坎坷陡峭的烂路,适合体会捷豹F-PACE的用公关语言说是卓越的车辆性能。

捷豹的产品手册这样开宗明义地介绍自己的第一款SUV车型F-PACE——“为热衷于驾驶乐趣的人提供无与伦比的动力性能和实用功能性”。

它们的实现可以归功于如下这些数字:80%的铝合金材质、0.37的风阻系数、213毫米的离地间隙、25.5°和26.0°的接近角和离去角、涉水深度525毫米、双叉臂前悬架和集成式多连杆后悬架、2.0T引擎和3.0机械增压发动机等等。

总而言之,捷豹F-PACE能够轻松应对各种复杂道路,但让我记忆深刻的是它的HDC(陡坡缓降系统)在人工搭建的一个陡坡上的表现。你根本看不见前面的道路,你不能踩刹车,在你觉得车要翻过去的时候,它已经到了地面。

捷豹的工作人员设置的一些涉水项目,在这辆SUV前面也都成了小儿科。

两天的试驾中,我一直在看当地流行什么车,从中能够判断当地处于什么样的经济水平。没有什么豪车,绝大部分都是欧洲的大众性汽车,一般还比较破旧。

头一天试驾在路上的一个能够看好风景的地方,我们停下了捷豹F-PACE。结果,一辆大众POLO来了,出来三个当地男青年,跟我们打招呼希望能够和新车合影。我们以为他们是站在车旁留影,没有想到却是坐到驾驶位置摆POSE。这样的稀罕情景或许跟十年前的中国人差不多吧。

一路上,我们经常停车进入在美国“风可进,雨可进,国王不可进”的民宅,因为语言不通,没有什么交流,大家都很茫然地审视对方,但并没有对我们不客气,当然,也没有给我们倒水。

碰到几个从斯洛文尼亚自驾游来黑山旅游的4个女大学生,他们来自不同的学校,不同的国家,这些不同的国家除了一个是西班牙外,其余都是属于解体前的南斯拉夫。她们羡慕我们能够试驾这样漂亮的汽车,但是也看得出来,她们对未来也同样非常憧憬。

陪同我们的一个捷豹工作人员来自西班牙,他告诉他的老乡,为了这次试驾,已经在黑山待了一个月。他说,已经有点舍不得离开黑山了。这一个月里,他们甚至收养了一只流浪狗。

那天中午在试驾的一个临时休息站,捷豹路虎全球首席执行官施韦德博士(Ralf Speth)甚至亲昵地抱起小狗,同它玩耍。

一派祥和之景。

崎岖的道路、美丽的风景,还有四处难以见到的豪车,衬托着捷豹这款SUV的特立独行,但这还不够,对于一个高端品牌来说,没有一个好的酒店招待客人,显示不出这个品牌的调性。

我们在蒂瓦特机场下飞机后就被接到一条汽车渡轮上和F-PACE-起过江,这种阵势就显得高级,当天试驾后下榻的安缦(Aman Sveti Ste-fan)酒店更是高级中的高级。

行前,他们就说这是非常非常高级的酒店,我们要在那里住两晚。一种期待升起,但连GOOGLE都可以用也不能激起我赶紧了解一下这个酒店的念头,还是眼见为实最好。

傍晚时分,夕阳西下,见到了这座英文名为Aman Sveti Stefan的酒店,它是在Sveti Stefan小岛上的安缦酒店,实际上,整个小岛就是一座酒店。

服务生帮你提大箱子,他没有行李车,因为整个酒店由石建筑群构成,客房都是高低错落布置,只有上坡下坡,没有车行道路。我的房间一开门,就是一段长长的楼梯,上去后才能进入设计别致、精细到家的房间。

卧室居中是一圈落地灯围着两张长沙发构成一个会客的空间。有两扇木窗让人看到外面的海滩和浮板上飘着的一辆捷豹F-PACE。打开窗户,地中海的风徐徐吹来,别有一种惬意,远离真实的生活。

晚餐前,捷豹路虎全球首席执行官施韦德博士(Ralf Speth)询问工作人员,得知这个酒店先前是渔村,每一个房间原来就是一户渔民的家,铁托时期他们被强制迁走,渔村变成了领导人高档的享乐场所,但总统本人并不住这里,而是岸边的别墅里。

西方人这样说前南斯拉夫的前领导者,我们听起来有一种对独裁者的鄙视。立马搜索,看到一篇文章说铁托是因为腐败而亡国。对照我听来的这个小岛前后历史,似乎是有那么一回事,但最终未免有点夸张。

有介绍Aman Sveti Stefan酒店的资料说,它完全坐落在海岸边的孤岛之上,这里原本是一座修道院,2009年安缦把它改建成为了一座酒店,并修建了从孤岛到大陆的防波堤,这才让它和大陆联系在了一起。

修道院的说法听起来比较有气氛,但我看来看去,这根本就不像修道院,渔村似乎更合常理。

结合后来查到的资料,15世纪时,这座小岛是Pastrovic部落12个家族的堡垒,这些家族恐怕都是打鱼为生。到了18世纪初迈入了拥有居民400人的全盛期,直到进入20世纪,

第二次世界大战之后,画家MiloMilunovic和Petar Lubarda想将SvetiStefan岛变成画家的聚集地,但南斯拉夫政治家Edvard Kardeli第一个产生了将其变为一家旅馆的想法。他们找来了贝尔格莱德的建筑师BrankoBon来将其付诸现实。

1960年7月13日,这家旅馆正式开业,先后得到了索菲娅·罗兰、英国公主玛格丽特等皇家贵族、政界人士和社会名流的青睐,因此声名远扬,跃然成为地中海上的一颗新星。

1990年代初南斯拉夫解体,后来属于南联盟的黑山也跟着整个地区陷入动荡(塞尔维亚、黑山两国于1992年首先组成南斯拉夫联盟共和国,大家都知道1999年中国驻南联盟大使馆被美国轰炸),这家旅馆也就随即没落。

2005年,整个地区政局企稳(南联盟2003年2月4日重组并更名为“塞尔维亚和黑山”,2006年黑山独立),政府发展经济,决定让SvetiStefan岛重获新生,对全球酒店集团招标。

和任何连锁酒店集团都不一样的安缦酒店管理集团2007年被选中。它的不同在于,从第1家泰国普吉岛Amanpuri到第28家云南丽江大研安缦(还有2家正在建设中),酒店总是于世界上最具特色的景点开设,并与顶级设计大师合作。每家安缦酒店各具特色,它的位置,它的资源,它的设计,带给消费者物质和精神的双重独特感受。

德国建筑大师沃尔特·格罗佩斯说:“谁要以为自己发明了‘永恒的美,他就一定会陷入模仿和停滞不前。真正的传统是不断前进的产物,它的本质是运动,不是静止。现代建筑不是老树上长出的新枝,而是从新的土壤中生长出来的幼株。”

这段论述与安缦酒店“自然而不着痕迹”的设计理念可谓不谋而合,由此,这家由Adrian Zechal988年创立的公司成为全球最成功的顶级奢华精品度假酒店集团,连它的粉丝都有一个专属名称“Aman Junkie(安缦痴)”。

黑山被誉为是地中海旅游地区中最后一个未经破坏的地方,属于欧洲的香格里拉。坐落在Sveti Stefan孤岛上的安缦酒店,设计师是Jean-Michel Gathy,2008年开业,拥有50间客房和套房。特色建筑、清幽隐蔽的位置,加上阳光还有舒服的沙滩,属于欧洲香格里拉的皇冠。

如果说说这间酒店的缺点,唯一的就是没有舒服的被子。连淋浴房的地都有暖气呵护,我想不通为什么床上如此简陋?难道我还有什么机关没有发现?对了,还有电视机和它的陈设,看起来已经落后于这个时代。

就是这么一个与众不同的酒店,捷豹为了F-PACE的全球试驾,竟然把它整整包了一个月,足以让全世界其他慕名而来的游客抓狂。

“空气在颤抖,仿佛天空在燃烧”

到黑山,我或者像我这个年纪的人,其实最想去的是两个地方,一个是桥,一个是萨拉热窝。

桥就是南斯拉夫电影《桥》里的那个塔拉河谷大桥。这是在欧洲最深的峡谷——塔拉河大峡谷上的桥。始建于1938年,为混凝土五拱桥,全长365米。1942年第二次世界大战期间被当地游击队炸毁,1946年修复。

为什么炸这个桥?电影《桥》是说,1944年第二次世界大战接近尾声的时期,南斯拉夫游击队为阻止德军计划从希腊经南斯拉夫撤退回本国而炸。

这就跟现实的故事对不上,但这不是重要的,重要的是这部电影非常成功,还有,这部电影的主演韦利米尔·巴塔·日沃伊诺维奇还是同样非常成功的电影《瓦尔特保卫萨拉热窝》的主演。

这也就是我为什么要去萨拉热窝的原因。这个地方作为一战的起源地,也是我好奇的地方。

1974年和1975年,《瓦尔特保卫萨拉热窝》和《桥》接连在中国上映,给中国观众留下了可谓“不可磨灭”的印象。日沃伊诺维奇也被我们叫做瓦尔特。瓦尔特主演的很多影片都是风趣幽默的硬汉形象,跟中国电影中的英雄形象不太一样。

特别是前一部电影中,有一段情结是,反抗无望,大家都缴械投降,最后又伺机逃出。英雄怎么还可以投降?但你说这是不是体现了一种人道主义价值观。这个跟我们这边的英雄似乎不一样。

“空气在颤抖,仿佛天空在燃烧”、“是啊,暴风雨就要来了”是《瓦尔特保卫萨拉热窝》中的经典台词,而影片《桥》的主题曲《啊,朋友再见》则同样是几代人的记忆。

网上,我看到一些人的游记说,很多中国人到桥跟前就不由自主地哼唱起《啊,朋友再见》。这恐怕就是青春的回忆一种。有人或许将之归为唱红歌,我觉得有点勉强,上了年纪的人就喜欢回忆,但并不意味着就是肯定那个年代,否则就属于认知失调。

一行中国记者中的几个人琢磨着去这两个地方,但是开车到桥和萨拉热窝,都需要4个多小时,来回超过8小时,不是我们的行程所能够容忍,只能作罢。转而去附近位于科托尔湾的古城科托尔(Kotor)。

它是一座始建于公元7世纪的小城,由延绵4.5公里的古城墙环抱。因为曾经被威尼斯人统治近4个世纪,这里的建筑烙上了威尼斯文化的印记;因为遭遇过16、17世纪的黑死病,猫在这里是特别吉祥的动物。

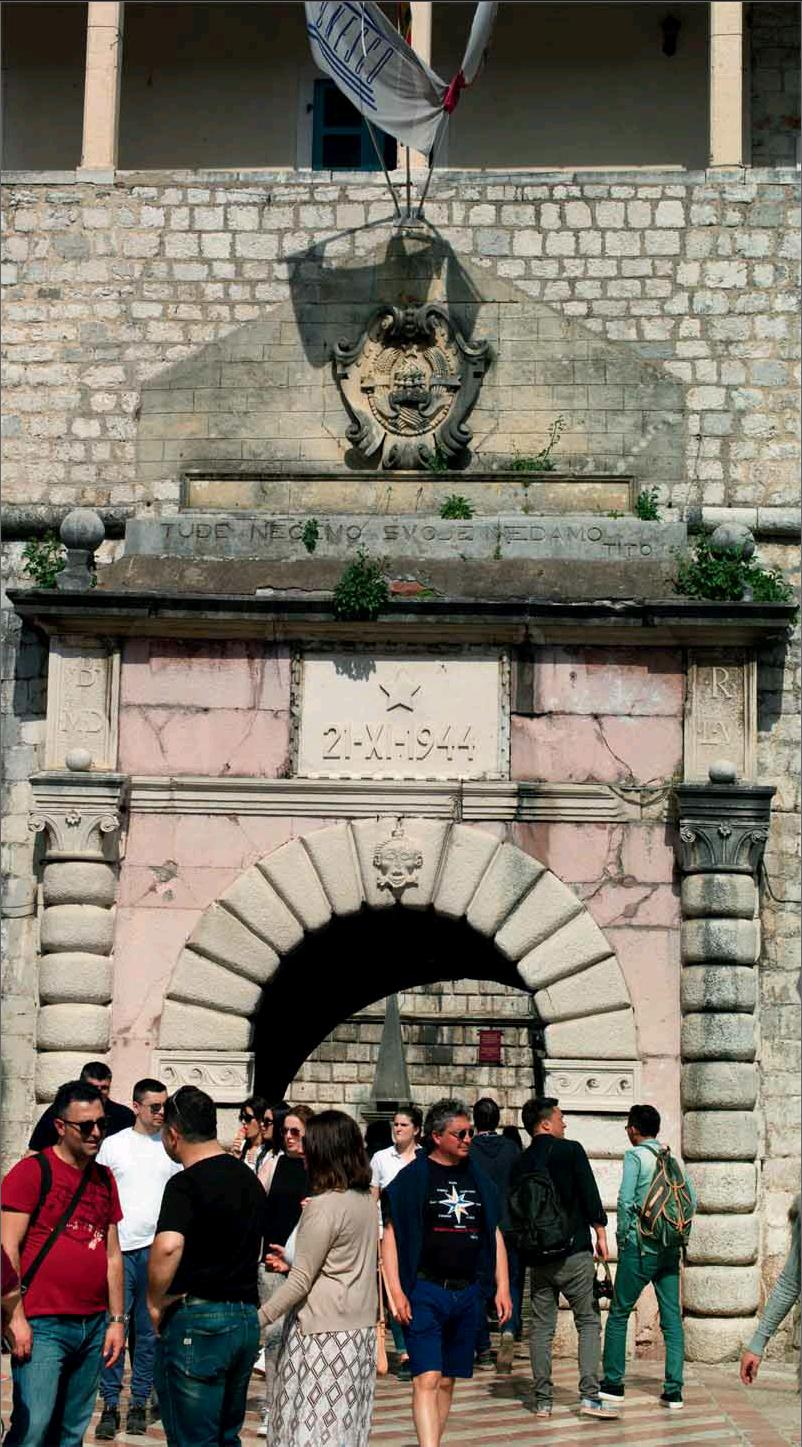

1979年,科托尔被列入世界遗产名录。小城共有3个城门:临海门、临河门及古蒂茨门。临海门建于1555年,城门上刻着前南斯拉夫领导人铁托(Josip Broz Tito1892.5.7~1980.5.4)说过的一句话:“你们的,我们不要;我们的,你们也休想拿走。”下面刻着“1944年11月21日”,这是科托尔从纳粹军手中被解救出来的日子。

这样霸气的话也就铁托能够说出来。他是南斯拉夫的英雄和缔造者,瓦尔特的原型据说就是他,他领导的南斯拉夫游击队历史仅有4年,却是二战中最为不屈的记忆之一。在战争中,这个总人口仅1000多万的国家(前南斯拉夫)牺牲了100多万人。这也不由得让人想起四五百年前黑山反抗土耳其人的战斗,惨烈却最终获胜。

他不是斯大林,他不是毛泽东,他是铁托。铁托是不结盟运动的主要发起者和推动者,敢于同斯大林唱对台戏。铁托领导时期,虽然和发达的西方国家相比还是落后了一些,可是相比同一时期的社会主义国家,南斯拉夫是最为富裕的。

一个数据指出,直到1976年,全国有36%的人民拥有自己的汽车,每1.8个家庭拥有一台电视机,每2.1个家庭拥有一部冰箱,所有7岁到15岁的儿童都可以免费受到8年义务教育。

但这个社会主义联邦却在铁托死后的10年内,被肢解得四分五裂。罪魁祸首应该不是铁托独特的社会主义执政理念——自治社会主义,而是塞尔维亚人米洛舍维奇充满私心的极端民族主义理念的结果。

有人说这是铁托统治时期对塞尔维亚人较为严厉的结果,但实际上,与塞尔维亚王室统治的战前南斯拉夫不同,克罗地亚人铁托建立的南斯拉夫是根据列宁民族理论设计的“社会主义联邦”,原则上反对一切民族的民族主义。现在看来,他某种程度上压制塞尔维亚势力为的正是国家的统一。整个南斯拉夫并没有一个主体民族,塞尔维亚也不是。

这不由得让我想起萨拉热窝事件。1914年6月28日,塞尔维亚国庆日,奥匈帝国皇位继承人斐迪南大公(Archduke Franz Ferdinand)夫妇被塞尔维亚民族主义者普林西普枪杀。这次事件导致7月28日奥匈帝国向塞尔维亚宣战,成为第一次世界大战的导火线。

塞尔维亚确实是一个惹不起的民族。很多中国人误认为米洛舍维奇是“欧洲最后一个拒不归顺的布尔什维克”,然后西方将之视为眼中钉而除之。实际上,作为塞尔维亚人,他的极端民族主义思想,他发动的民族战争,导致南斯拉夫的分崩离析。

作为“对铁托时代的南斯拉夫感情最深、对南斯拉夫如此结局最为痛心疾首的人”,“铁托分子”托马舍维奇在《生死巴尔干》一书中认为,只有当大多数塞尔维亚人谴责米洛舍维奇发动战争,而不是责怪他打了败仗时,这个国家才会有前途。

1995年,米洛舍维奇曾经的导师斯坦鲍利奇出版《走向绝境》一书,严厉抨击米洛舍维奇,同时也谴责米氏的反对派阵营中那些同样鼓吹塞尔维亚民族主义、只是把米氏当作“前共产党人”来反的人,“在米洛舍维奇之前,有一个完全别样的塞尔维亚”。

当然,这位塞尔维亚人也谈到旧体制缺少合理的政治结构,才使铁托的一些错误无法纠正,导致不负责任的野心家上台,而公众则在被迫沉默和被利用的歇斯底里之间陷入怪圈。

米洛舍维奇下台后,这个党已经日益远离大塞尔维亚主义。2002年8月,首次塞尔维亚总统竞选开始。米洛舍维奇还想东山再起,结果他领导的社会党不再听从于他的命令,改提《瓦尔特保卫萨拉热窝》中扮演瓦尔特的老演员、社会党人日沃伊诺维奇为候选人。

到了2008年大选后,塞尔维亚社会党终于彻底改弦易辙。当然,这个国家的极端民族主义势力还有一定的市场。今年4月的议会选举,塞尔维亚进步党获得压倒性胜利,将加快进入欧盟进程,但极端民族主义政党塞尔维亚激进党也在大选中获得了近10%的选民支持。

托马舍维奇还曾经这样写道:“许多人怀念原来的多民族南斯拉夫,他们希望有朝一日共同的利益会把这个裂痕累累的地区变成欧洲联盟这把保护伞下的一个松散的主权国家联盟”。

但愿如此。不过,我想,只要极端势力尚存,在某种利益的激化下,难免又成为主流,而这对于一个国家,绝对不是什么好事。做一份工作可以极端,它所导致的是工匠精神,而对于政治或者思想,一旦极端,那它导致的—定是灾难。

5月22日晚上10点45分,也就是我们从黑山返回中国大约20天后,当年竞选塞尔维亚总统失败的瓦尔特扮演者日沃伊诺维奇在贝尔格莱德圣萨瓦医院病逝,享年83岁。

瓦尔特的去世在中国引起了一阵怀旧热,在很多人的耳边,《啊,朋友再见》的歌声一定又再次响起,大家的心中也一定五味杂陈,不知道从何说起。