为什么是女性?为什么是摄影?

2017-01-06刘铖望

刘铖望

开门不见山

进入伦敦摄影师美术馆(The PhotographersGallery)于今年10月开始举办“1970年代的女性主义先锋艺术”(Feminist Avant Garde of the 1970s)展览现场,首先占据视线的是一块影壁。展览介绍占据半壁,覆盖另一半的则是艺术家玛丽·贝丝·埃德尔森(Mary Beth Edelson)一幅拼贴作品《最后的晚餐:一些在世的美国女性艺术家》(Last Supper: Some Living American Women Artists)(图1)。

《最后的晚餐》本为达·芬奇名作,描绘耶稣在被罗马士兵逮捕的前夕与十二门徒共进最后一餐的情景。这幅拼贴作品以达·芬奇原作为底,将十二门徒的头像以创作当年(1972年)在世的女性艺术家头像替换。在画面外另起一圈,填满符合主题的艺术家黑白照片。画面中,最让人感兴趣的当然是耶稣和犹大。端坐正中的“耶稣”被乔治亚·奥基芙(Georgia OKeeffe)的头像取代,手握钱袋的“犹大”则是阿尔玛·托马斯(Alma Thomas)。不同于脸色阴郁的犹大,托马斯脸上是自然开朗的笑容。而旁边的“彼得”—李·克拉斯纳(Lee Krasner)笑得更为灿烂。

奥基芙1920年代即已出名。作为画家,她以半抽象半写实的手法绘制花朵的微观细节、岩石肌理变化、海螺、动物骨头和荒凉的美国内陆景观。作品中常充满着同色调的细微变化,组成具有韵律感的构图,成为1920年代美国艺术的经典代表。她的丈夫是摄影大师阿尔弗雷德·斯蒂格利茨(Alfred Stieglitz),以她为模特的许多照片已经成为世界摄影史的经典。

托马斯比奥基芙年轻4岁,以抽象手法使用色域绘画闻名。如果从绘画风格上看,托马斯无疑和欧姬芙不是一路人。对于写实手法来说,抽象主义的确意味着一种背叛。而扮演“彼得”的克拉斯纳与欧姬芙在绘画风格上虽无太多相似之处,但二者有一个有趣的共同点:丈夫都是知名艺术家—克拉斯纳的丈夫是抽象表现主义代表人物杰克逊·波洛克(Jackson Pollock)。

在传统的男权社会中,对于女性地位的评价和衡量总难独立,“妻凭夫贵”显得非常自然,而佐治亚·欧姬芙和李·克拉斯纳这两位女性艺术家作为独立个体达到的艺术成就,却足以让她们名声显赫的丈夫变成一个趣味的注脚,或许从这个层面来看,女性主义的终极目标“男女平等”实现了。然而,作为追求的这种男女平等,也正好映射出不平等的现状,比如《最后的晚餐》背后指涉的圣经—《圣经》中写到男人和女人时讲:“上帝从男人身上取出的肋骨造了女人,把她领到男人面前。亚当说,这是我的骨中骨,肉中肉;要把她叫做女人,因为她是从男人身上取出来的。”

宗教不讲道理地设置了性别歧视,而将耶稣和十二门徒改换性别,本身就是一次彻底的颠覆。用女性主义颠覆传统男权,仿佛可以连“背叛”本身包含的歧视也一同掀翻。“1970年代的女性主义先锋艺术”展用这幅作品打头,把当年女性主义艺术作了一个全景式的概括。

这个展览的作品涵盖了1970年代48位女性艺术家的200余件作品,包括照片、拼贴画、表演艺术、电影和录像等形式。这些激进、充满诗意与讽刺且常常伴有挑衅意味的作品反映了性解放、性别平等、民权抗争等话题逐渐成为公共话语的时代的到来,它们进一步激励女性艺术家对“女性身份”、“性别角色”以及“性政治”提出质问和挑战。此次展览强调了具有开创性的女性主义艺术实践及其对后世艺术家产生的广泛影响。

伦敦摄影师美术馆位于伦敦核心城区SoHo区牛津街附近,是一座小楼,每层一个展厅,面积都不到50方平米。这个展览占据两层,展品安排得很紧凑。展览分四个部分:家庭议程(Domestic Agenda)、吾肤之中(In My Skin)、另一个自我(Alter Ego)和诱惑的躯体(The Seductive Body)。

家庭议程

第一部分“家庭议程”展示的作品挑战了对女性“主内”(in the home)的这一刻板印象。德国艺术家雷娜特·艾森内格尔(Renate Eisenegger)在其表演艺术“高楼(1号)”(Hochhaus, Nr.1)(图2)中,把自己的脸涂成白色,以蹲姿缓慢行过一条高楼里的长走廊,一边走一边用不插电的熨斗熨过本身就光滑平整的油毡地板。

高楼,空无一人;女性,面无表情;动作,缓慢细致;结果,全然无用。在外部的政治、经济、文化等各个领域中,女性都处于与男性不平等的地位,而到了家庭这样一个私密的内部领域中,女性也难以同男性平权:她们的“主内”被认为是理所应当。于是,把女性禁锢在空间里,把表情禁锢在皮肤之下,把行为禁锢在家务之中,平等诉求的结果是无效的;而这些机械且反复的行动对于“家庭主妇”而言究竟意味着什么?压迫之下,答案噤声。

另一位艺术家比吉特·约根森(Birgit Jürgenssen)在作品《家庭主妇的围裙》(Hausfrauen-Küchenschürze)(图3)中,把炉盘烤箱与围裙合二为一穿在身上,绕过脖子的裙带如同船锚一样牢牢地将其束缚,如生根一般。炉盘烤箱和围裙一样,都与“吃”关系密切,而它们属于且只属于家庭主妇,生根理所当然,至于发出的芽,就不知是新枝还是枯枝了。女性的社会角色似乎与生俱来便被刻板印象规划,这是非常让人沮丧的。这种沮丧也体现在了卡琳·麦克(Karin Mack)的摄影作品《一个幻觉的破灭》(Zerst·rungeiner Illusion)(图4)里。一位典型的家庭主妇微笑着的照片被十几根针和钉子刺穿。亲切柔软的微笑被生硬尖锐地刺破,这两个极端的冲突宣告着一个幻觉的破灭。如此破灭一个幻觉近乎处刑,这是只有背负深重苦难的受害者自己才会采用的惩罚手段,不知这样的宣泄加害者会不会看见,会不会视而不见。

吾肤之中

离开家庭,回到女性本身。在第二部分“吾肤之中”里,女性艺术家着重挑战了对于“美”与女性身体根深蒂固的态度。她们通过先破后立的重构,创造出了多层面的女性形象。男权主义中,男性认同是女性价值的唯一衡量标准。整个社会核心价值的具体体现,比如控制权、力量和竞争性,都将女性特质排除在外。而女性的美丽作为未被否定的价值,却又被视为性欲的对象,从而被浪漫化、理想化,逐渐变成了一种客体而存在。

来自秘鲁的艺术家特蕾莎·布加(Teresa Burga)以画作《无题》(Untitled)制定了一副美女面孔,面孔周围精确的刻度进一步凸显其标准化。对于女性之美的定义和准则古已有之,然而将这标准大规模可视化则是在等到广告大行其道之后方得实现。此后,不断强调和深化女性之美成为一大主题,一路探入人们的潜意识之中,天下皆知美之为美,斯广告已。布加直接撇去广告里的虚浮,抬出更为直观的量化标准,这无疑是对“美”和“美女”的一次考问:为何而美?为谁而美?若离开男性认同,美何去何从?

这次展览包含的绝大多数艺术家都来自欧美发达国家,布加出生在秘鲁,受西方新式艺术手法的影响去往芝加哥艺术学院进修,再回到秘鲁。她与另一位来自巴西的艺术家莱蒂西亚·帕伦特(Letícia Parente)一起,组成了非发达国家的南美阵线。

除去化妆品等后天雕饰,女性之美也反映在自然的呈现中。众多“自然”中,时间是最有力量的一种。波兰艺术家伊娃·帕图姆(Ewa Partum)的作品《改变》(Change)便自然地呈现了时间对女性之美的影响(图5)。在一位观众面前,帕图姆让化妆师将自己的面容一分为二:一半是本来的自己,一半是老年的形象。照片中艺术家的发型和神态让人联想到达·芬奇名画《蒙娜丽莎》,不同的是,蒙娜丽莎的面容永远年轻。帕图姆的表演是女性在自我决定形象这一选择上的一次实践。时间对美的改变是直观的,也是客观的,在男权社会虎视眈眈的目光之下,选择直接面对时间的蚀刻已经是一个挑战,再坦然摆出前后对比更需要勇气,毕竟不是每个人都像玛格丽特·杜拉斯(Marguerite Duras)那般敢于说出“更爱你备受摧残的面容”这样的话。不过,一旦意识到面容是自己的,就可以与“悦己者容”轻快地说声再见了。

另一个自我

“另一个自我”的觉醒伴随着女性主义运动强调“先天身份”和“后天身份”的区别而生。“先天身份”即生而为谁,“后天身份”则由社会环境塑造而成,尤其以习俗与禁忌的作用最为明显。法国著名女性主义者西蒙娜·波伏娃(Simone Beauvoir)在其著作《第二性》(The Second Sex, 1949)中指出:“女性不是生就的,而是逐渐变成女人的。”于是,女性艺术家对这个被环境强加的身份提出了质疑和挑战,与此同时,也强化了自我代表的意识。

辛迪·舍曼(Cindy Sherman)早已是摄影史绕不开的艺术家,她的艺术生涯正是开端于1970年代。在作品《无题(露西)》(Untitled, Lucy)(图6)中,她已经开始把自己扮成他人,在不是自己的自己中找寻自己成了她40年来的艺术主线。“我觉得自己在作品中是匿名的。当我观看这些照片时,从来都看不见自己,它们不是自拍。”她如此阐释自己的作品。照片中匿名的女人姿态各异,青春气息和美艳妆容给人以很大的遐想空间。在这些联翩浮想中,“她”可以是任何人,但实际上没人知道她的真实身份,环境对她的塑造看上去失效了。另外,由于缺少信息,“她”的先天身份也很不明朗。于是这样的一张照片展示出了最纯粹的女性,让观众无从知晓她的先天和后天身份,只能关注展现在平面图像上的“她”本身。对女性主义来说,这无疑是对已经被异化且标准化的身份有力的回击。虽然舍曼明确指出自己不是女性主义者,但她也承认自己的作品都来自于这种文化中以“一位女性”的角度进行的观察。“部分作品关乎爱恨,被化妆、魅力和憎恨同时冲昏了头脑的爱恨。”女性用化妆增加魅力,彰显第二自我,再因为第二自我带来的各种影响产生爱恨等情绪。这样的过程无法与环境割裂开来,选择这样认同身份的方式,就无可避免地“逐渐变成女人”。

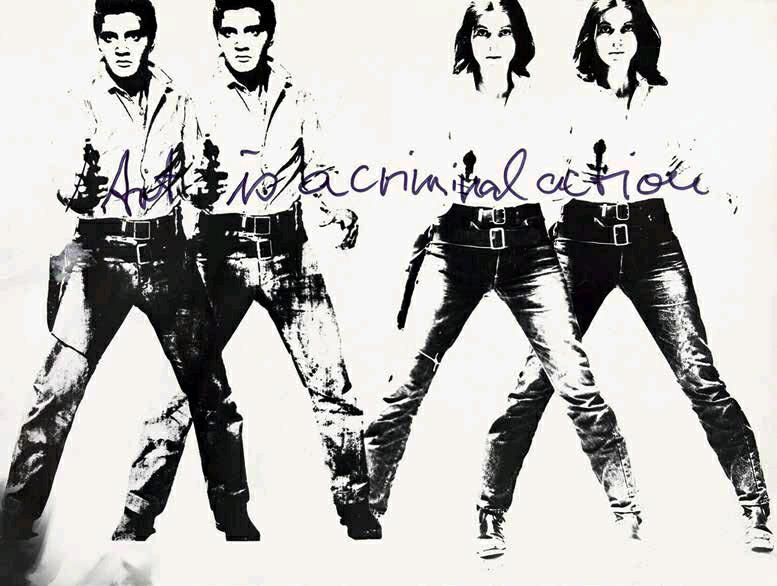

与舍曼相似,女性主义艺术先驱朱迪·芝加哥(Judy Chicago)也通过在作品中扮演不同角色把识别身份的权力交给观众。她指出:“艺术领域的女性,无非是艺术家之妻或者‘骨肉皮(Groupie,骨肉皮,又称果儿,指那些追慕影星、歌星、作家等明星的少女。—编者注),从未被认真看待成艺术家。”因此,她想通过自己的作品向未来的艺术家和艺术教育工作者宣告女性主义艺术实践的潜力。这样的宣告的确消除了部分对于女性艺术家的歧视,而来自大环境的歧视,往往会对女性第二自我的产生和构筑产生负面影响。这些歧视的根源,仍然是男女不平等。乌里克·罗森巴赫(Ulrike Rosenbach)在作品《艺术是一种罪行,第4号》(Art is a Criminal Action, No.4)中扮演女版猫王,而原版猫王的形象则来自安迪·沃霍尔(Andy Warhol)的经典作品。在罪行中实现男女平等,如此荒诞的信息由作品传达给观众,仿佛画中四人各开一枪(图7)。

诱惑的身体

最后一部分“诱惑的身体”,导言占据另一层展厅影壁的小半江山,大半江山则被一幅画占据,画里这根螺丝钉的隐喻不言自明(图8)。谈到身体,女性主义运动效果最显著的部分便是推动和促成性解放。然而许多女性主义艺术家为此推波助澜的过程中仍然要强调女性依旧持续的性压抑。这部分的展品多数直白坦诚,在场的男性观众大多走马观花,伫足细赏的基本还是女性。男性将女性物化为性客体(性工具),却羞于直面客体的模样,他们在这个方面也被社会习俗和禁忌强加了“另一个自我”。

奥地利艺术家瓦莉·艾斯波尔(VALIE EXPORT)在其作品《触摸式电影》(Tap and Touch Cinema)中,裸身外穿一个象征银幕的盒子,邀请路过的男性将手伸入盒子触摸,与此同时,艺术家则直视他们的眼睛。这个作品挑战的是电影中“男性沙文主义”的凝视,仿佛在宣称:与其偷瞄,不如实地感受。这种观影体验是今天4D电影也不具备的(图9)。

在艺术家莉莉·杜约里(Lily Dujourie)的摄影作品《无题》(Zonder Titel)里,画面主体是一具躺着的躯体,有着曼妙的曲线,摆出古典画中人的身姿。观众大多以为这是一具女性身体,但实际上这是一位长发男模。仅仅通过模仿古典画中的身姿,男模已然成为一具女体,这甚至让观看照片的男模自己感到惊讶。这件作品强调了至今依然存在的刻板印象,这些刻板印象总是习惯将“长发”“曲线”“婀娜多姿”等特征标准化,并将其理所当然地等同于女性身体(图10)。

展厅里有观众留言墙,卡纸一面写“你看见了什么”,另一面请观众选一张照片谈谈自己的看法。留言众说纷纭,大多不避谈论女性在当今社会的地位。这些纸片与《最后的晚餐》相望,它们应该只是未来的一点前菜吧。

艺术史与摄影史交集下的女性主义

女性主义,是指主要以女性经验为来源与动机的社会理论与政治运动。女性主义理论的目的在于了解不平等的本质,将重点放在性别政治、权力关系与性意识之上。女性主义政治行动挑战了诸如选举权、生育权、堕胎权、受教育权、家庭暴力、产假、薪资平等、性骚扰、性别歧视与性暴力等的议题。女性主义探究的主题则包括歧视、刻板印象、物化(尤其是关于性的物化)、身体、家务分配、压迫与父权等。在对社会关系进行批判之外,许多女性主义的支持者也着重于性别不平等的分析以及推动妇女的权利、利益与议题。

20世纪前半叶,两次世界大战及其之间,由于男性劳动力的缺乏,让女性有机会进入传统上被男性掌握的职业,从而展现她们也能胜任“男人的工作”,而且社会也依赖她们的贡献。这个转变鼓舞着女性争取平等的地位。到二战结束后,西方对于职业妇女的偏见已经有所减弱。从发轫到此时的女性主义运动被称为“第一波女性主义运动”。而第二波始于20世纪60年代的美国。受当时民权运动、青年运动和反战运动的影响,加之避孕和节育手段的逐渐成熟,第二波女性主义运动迅速波及全美并蔓延至欧洲,在西方社会产生了深远的影响。

与第二波女性主义运动一起兴起的,还有女性主义艺术运动。20世纪70年代,女性主义艺术运动兴盛于西方。其中最为直观和丰富的就是视觉艺术。

“1970年代的女性主义先锋艺术”展出的作品包括照片、拼贴、表演艺术、电影和录像等形式,但这些媒介或多或少与“摄影”存在着关联。经过印放生成的照片自不必说,借用照片为关键素材的拼贴作品被纳入摄影范畴早已得到公认。至于展览中涉及的表演艺术,在1970年代也往往选择摄影作为记录、存档甚至展示的手段。彼时的视频记录设备远未亲民,摄录效果也较当下有天壤之别,加之播放设备大多是10寸以下黑白显示屏,对表演艺术来说,整体展示效果并不如相对已经完善和成熟的照片(即使也只是黑白照片)。虽然电影和录像提供的流动观感为照片所不具备,但展览中一些由迷你黑白电视承载的作品旁,通常也伴随一组清晰的黑白或是彩色照片作为补充说明。也许是视觉效果更出色,照片吸引的观众多过原作本身,如此看来,原作反而更像是对照片所述的忠实记录。摄影作品能够清晰准确记录艺术家的创作过程和结果,在后期冲洗和放大时还有二次创作的余地,这对当时以先锋之姿进军的女性艺术家来说,无疑是最好的选择。再者,1960年代以来的当代艺术中,摄影(照片)对于行为艺术、表演艺术、大地艺术等艺术创作的记录本身已经形成了摄影参与当代艺术多种形式的一类,而展现这些实时性强或者强调体验的场域性艺术的照片自身,在后来也可能成为被展示的作品。

这样看来,作为专业的摄影展览机构,伦敦摄影师美术馆策划这一女性主义先锋艺术断代史般的展览也就无可厚非了。女性主义进入艺术史领域虽然仅有40余年时间,但在理论和实践中都有了显著的发展,而女性主义艺术史业已在新艺术史的书写中为其注入了新内容。今天,站在西方社会主流观念都已接受“男女平等”这一女性主义核心价值观的平台上,展出最早一批以女性主义观点创作的艺术是对历史的一次溯源,它借助回望艺术史以及与之有着交集的新摄影史,折射出的是20世纪中叶以降女性为达成种种权力诉求而做出的努力。

女性主义正是从1970年代开始介入艺术史。1971年,美国艺术史学家琳达·诺克林(Linda Nochlin)在《艺术新闻》上发表题为《为什么没有伟大的女艺术家?》(Why Have There Been No Great Women Artists·)一文,揭开了女性主义艺术史的序幕。她从根本上质疑了传统艺术史关于天才和伟大艺术家的认定标准,指出了长期以来的社会制度和机制对女性艺术家成长的限制。诺克林的理论奠定了传统女性主义艺术史理论的基础。

诺克林首先承认一个事实:在艺术史上的确没有如同米开朗基罗、伦勃朗、塞尚或毕加索那样最伟大的女艺术家。社会对男女两性不平等的待遇是造成这一事实的原因。除了家庭培养对女性的轻视之外,艺术教育制度对女性的巨大限制(不允许参加人体写生,不允许参加学院比赛,不接受女性为职业画家)以及社会对女性美德的标准(贤妻良母)都让女性对艺术家这一身份可望而不可即。

文章以19世纪法国著名动物画家罗莎·博纳尔(Rosa Bonheur)为个案,详尽考察后说明作为一个女性,想要在艺术上取得成就,必须面对来自各方面的种种压力,甚至放弃爱情和婚姻,背负“不够女人”的骂名。于是,诺克林得出结论:社会制度决定女性不可能取得杰出的艺术成就。同时,她呼吁女性应该为建立一个两性平等的新制度而抗争。

从1970年代开始,女性主义艺术从不自觉地着重强调两性差异的社会原因开始,逐渐向多元化发展得越来越深刻。当代艺术中,摄影已经成为不少女性艺术家重要的表达媒介,汉娜·威尔克(Hannah Wilke)、弗朗切斯卡·伍德曼(Francesca Woodman)(图11)、琳恩·赫尔施曼·李森(Lynn Hershman Leeson)(图12)、德博拉·威利斯(Deborah Willis)、卡莉·梅·维姆斯(Carrie Mae Weems)、南·戈尔丁(Nan Goldin)、妮基·李(Nikki S. Lee)、苏菲·卡尔(Sophie Calle)、佐伊·莱欧娜(Zoe Leonard)等等,不胜枚举。随着后现代思考模式的引入,加上摄影和摄像设备日新月异的进步,以及可供艺术创作的各种材料在结构和功能上的发展,女性艺术家在创造作品时也采用了新的思路,她们正视但不夸大两性差别,通过不同表现形式、自然且巧妙地将作为主体的“女性”内化为创作。

(作者为英国伦敦艺术大学电影专业在读硕士研究生)