基于聚类分析和面板数据分析的区域农业综合创新能力实证研究

——以天津市为例

2017-01-06齐天真郭超坤

齐天真,郭超坤

(1.天津农学院经济管理学院,天津300384;2.天津海天缘生产力促进中心有限责任公司,天津300000)

基于聚类分析和面板数据分析的区域农业综合创新能力实证研究

——以天津市为例

齐天真1,郭超坤2

(1.天津农学院经济管理学院,天津300384;2.天津海天缘生产力促进中心有限责任公司,天津300000)

在聚类分析的基础上,将天津市农业区县农业综合创新能力划分为4类,在此基础上,对柯布-道格拉斯生产函数进行了改进,分别对这4类区域的农业综合创新能力使用2005—2014年的面板数据进行了影响因子分析,并对分析结果提出了具体的意见和对策。

区域创新能力;聚类分析;面板数据分析

1 区域农业综合创新体系的构成

农业作为国民经济的第一产业,在国民经济中处于基础地位。目前,我国农业已经进入加快改造传统农业,转型升级,走中国特色农业现代化道路的关键时期,推进区域农业创新能力是实现农业产业化、市场化,稳定农村发展,促进农民增收的重要制度性保障。2014年中央1号文件提出,深入贯彻落实科学发展观,全面推进“三农”实践创新、理论创新、制度创新,从方向上为区域农业综合创新提出了发展方向。区域农业创新,其本质是一项农业实践活动,通过该活动的实施,可以有效提高该区域农业的产出和效率。一般来说,区域农业创新能力体系是一个系统工程,主要包括软件和硬件等4个方面(图1)。

1.1 主体创新能力

区域创新的主体是新型农业组织、农业产业集团或产业联盟,其是区域创新的发起者,是农产品营销产前、产中、产后服务的对象,承担着市场主体的作用,其集约化、专业化、组织化的发展水平是农业区域创新能力的重要体现,是带动区域农业生产发展的重要推动力,其运行机制和创新系统的发展是区域农业不断前进的动力。

1.2 知识创新能力

农业科技研发机构作为公益性农业科技研发事业单位,是农业知识性资源的源泉,其为现代农业发展和市场需求提供源源不断的技术支持和资金保障,而农民作为农业生产的主体和农业科技的应用者,其知识化水平的高低直接影响了农业科技的应用和发展,知识化的农民是农业科技应用和推广的具体体现,是区域农业创新能力的重要体现。

1.3 服务创新能力

农业服务主要包括农业科技推广与示范的中介机构、提供农民培训与生产指导的公益性服务机构、提供农业信息服务的信息平台、提供农业生产资料的农业组织、提供农产品物流的组织等,这些服务组织紧紧依托农业产业链,为区域农业生产和流转提供技术、组织和人力保障。

1.4 环境创新能力

政府职能转换是培育都市农业创新主体和创造一个良好的技术创新环境的重要保障。打造现代服务型政府,通过制定法律、政策和各种方式介入新型农业组织,为其发展提供重要的制度保障和产业依托,通过信贷政策为农业组织提供发展资金;通过制度建设,为农业组织的公司治理提供法律依据;建立农产品信息交换平台,为农产品产销提供信息服务;政府部门,特别是地方政府职能的转变是新型农业组织创新能力发展的外部动力。

对于天津这样的沿海都市型的农业来说,主要向市民提供瓜果、蔬菜、肉类为主的经济型农产品;主要提供以观光农业、休闲农业、体验农业为主导的服务性农业产品,这些农业的突出特点是以农业示范基地、农业科技产业园、农业推广基地为主要载体,通过开发高科技农产品,提高农产品的市场附加值,因此,区域农业创新能力的4个方面可以归结为投入和保障2个方面。就天津而言,根据数据可获性,投入包括基础农业投入和农业科研投入,保障也可以从政府对农业基础设施和科研扶持资金以及促进农业和科研院所合作来衡量,这样保证了评价的客观性和可靠性。

2 国内外研究现状

已有相关文献和前期研究表明,国外对区域创新能力的研究起步较早,早期代表人物是熊彼得,他在20世纪30年代最早提出了创新的理论体系,比较全面地介绍了创新的内涵,指出创新是发展的核心要素;到了21世纪,区域创新理论逐步发展起来,技术创新和社会创新的理念逐步清晰起来,代表性人物主要是Kevin等,其在1992年提出区域创新系统理论,并对区域创新系统的组织体系进行了研究。随后,Carlsson,Wiig,Csheim等从不同角度,对区域创新体系进行了系统研究,有些理论凸显了国家创新系统的重要作用,有些理论则强调公司治理在区域创新系统中的主导作用。2002年,Peter等将技术创新和制度创新管理应用于区域创新产出研究,科技力和人力资源的概念逐渐深入人心,区域创新理论进入了更加细化的研究阶段,区域创新投入和产出研究逐渐成为研究的热点。

国内区域创新理论是在国外研究的基础上发展起来的,但大都结合了我国的具体国情,具有很强的地域性和实践性。我国农业区域创新,很多学者从不同角度进行了探讨,如从农业区域技术创新角度进行了研究,代表人物是张宗和[1];大部分学者从农业区域科技创新的角度进行了研究,有代表性的有朱玉春[2]、李姣[3]等,这些学者大多数结合计量经济方法,对区域农业进行了对比和评价,取得了较好的研究效果;对于区域农业创新能力研究,则是在此理论基础上进行的延伸,代表人物有唐娟丽[4]、杨宇[5],杨宇利用2005—2007年的面板数据,在聚类分析的基础上,建立计量模型,对各个区域的农业生产能力的影响因素和影响程度进行了系统的分析,并提出建议和措施;殷晓莉等[6-11]从区域创新系统角度对区域创新机制、创新系统进行了研究,寻求区域创新能力的决定因素。以上的研究都为研究沿海都市农业的区域创新打下了坚实的基础。

3 实证分析

3.1 指标选取和数据来源

天津地处沿海,经济发达,属于典型的沿海都市型农业,农业科技含量高、附加值高是都市农业发展的典型特征。目前,天津有农业区县主要有环城4区(西青、北辰、津南、东丽)、远郊4县(蓟县、宝坻县、静海县、宁河县)以及武清区、滨海新区共10个农业区县。天津各区县拥有不同的经济基础,自然条件、农业科研条件对农业科研投入和基础设施投入不尽相同,各区县的区域综合创新能力差别较大。因此,在指标获取方面,根据科学性和可获性的原则,根据各个区县的实际情况,构建一套符合当地实际情况的区域农业创新能力指标体系,其中包括区县农业总产值(亿元)、农业劳动力投入(万人)、社会固定资产投资(农村投资)、高等院校科研开展和投入(万元)、专利申请和授权数(个)、农企和科研院所合作数量(个)、主要农产品如粮食、棉花、油料、蔬菜、肉类、水产品产量(t)。本研究数据主要来源于2005—2014年《天津统计年鉴》和《中国统计年鉴》,部分数据从天津市农委调研得到。3.2 基于聚类分析法的区域农业创新能力分析

本研究根据2005—2014年天津农业综合创新能力6个方面指标的年度数据,以区县农业总产值作为产出指标,区县其他5个指标作为投入指标,利用MAXDEA 6.0对10个农业区县区域创新能力进行聚类分析,选择DEA模型中综合分析模型C2R对农业区域进行创新效率的测算(表1)。

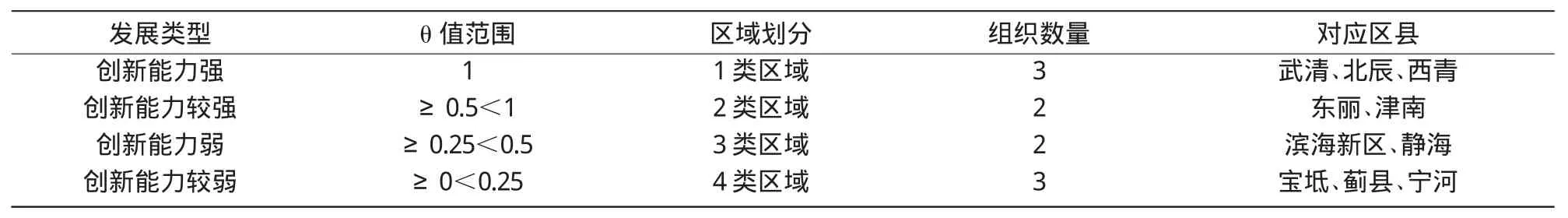

根据对10个农业区县区域创新能力分析的结果,按照综合效率将这10个农业区域组织进行分类汇总,将其分为创新能力强、较强、弱、较弱4个区域。由表1可知,其中处于农业创新能力强的区域有西青、北辰和武清(θ=1)3个区,区域创新能力较强的有东丽和津南2个区(0.5≤θ<1),区域创新能力弱的有滨海新区和静海2个区县,创新能力较弱的有宝坻、蓟县、宁河3个县(表2)。

表1 天津区域农业创新能力分析

表2 天津区域农业创新能力分类

3.2.1 集群企业总体效率分析 从表1可以看出,10个农业区域的综合效率(TE)的平均值为0.726,纯技术效率(PTE)的平均值为0.740,规模效率(SE)的平均值为0.975,反映出在研究对象中,集群中组织综合效率(TE)和纯技术效率(PTE)处于非最优状态,组织的规模效率较好,也进一步证实了目前天津农业规模效应发展态势良好,但是在科研支出与创新生产资源配置方面有待进一步提高。

3.2.2 综合效率分析 目前,10个农业区域的综合效率(TE)的平均值为0.726,创新发展处于非最优状态。从分析结果来看,3个区域的农业组织综合效率等于1,处于创新发展的最优状态,占整个产业集群的30%,属于快速创新发展区域,这些组织对区域产业集群创新起到了良好的推动和示范作用。但是还有5个区域处于创新效率低下状态,约占整个集群的50%,这些农业组织的综合效率值在0~0.5,综合技术效率偏低,其中,蓟县的综合技术效率仅为0.166,为天津农业区县的最低值。对于综合效率影响最大的就是纯技术效率。从表1可以看出,这些综合效率较低的区域,其纯技术效率均处于偏低状态。针对这些欠创新发展的区域,应该在科研投入,与基地科研合作、与龙头企业科研合作及科技人员引进与培训几个方面进一步深化。增加科研力量和资金的投入,在规模效率不变的情况下,通过提高创新纯技术效率带动综合效率提高。对于规模效率没有达到最优的组织,可以通过调节创新资源投入,合理配置资源,规范管理运作模式和完善内部治理机制来实现组织规模效率最优。此外,还有2个区域处于中速创新发展组织,占整个集群的20%,这些组织的综合效率分布在0.5~1.0,区域的纯技术效率创新发展水平不高是导致其综合效率非最优的主要原因,针对这些中速创新发展组织可以考虑从多种途径提高组织科技创新能力,除了与龙头企业、基地等开展科技合作以外,还可以考虑与高校开展产学研合作,提高科技创新水平和科技发展速度。

3.3 基于面板数据的区域农业综合创新能力影响因素分析

3.3.1 模型构建 本研究以大家熟悉的柯布-道格拉斯生产函数为基础,构建出各区域农业创新能力与与其投入要素的数量经济关系模型,借此来研究各个不同投入要素对区域创新能力的影响。Cobb-Douglsa生产函数的一般形式如下。

其中,y是区域农业创新活动的产值,A(x)技术创新水平函数,L表示区域创新投入的劳动力数量,K为区域农业创新的资本投入数量,一般指固定资产净值,α是劳动力产出的弹性系数,β是资本产出的弹性系数同,λ表示随机干扰的影响(λ≤1)。由柯布-道格拉斯生产函数可以得到下式。

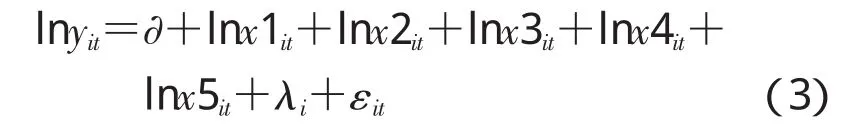

从式(2)中可以看出,区域农业创新能力主要影响因素为农业科技劳动的投入和资本投入,其他的影响因素都包含在ln A(x)中,包括科研投入、专利申请、校企合作、产出量等,因此,根据实际需要,构造适合本研究的计量经济模型。

其中,t是时间点,i是农业区县,x1为每667m2劳动力投入数量;x2为平均社会固定资产投资;x3为单位面积农业科技投入;x4为单位面积农业产出;x5为农企和科研院所合作数量;

3.3.2 研究思路与具体结果 面板数据的一般形式根据不同的假设可以分为混合回归模型、变截距模型和变系数模型,后2种模型又可以具体分为固定效应模型和随机效应模型。本研究思路是采用F检验决定面板数据模型的形式,之后使用豪斯曼检验来验证是采用固定效应模型还是随机效应模型。然后使用stdta 9.0软件对变化后的柯布-道格拉斯模型进行检验,检验结果显示,聚类分析中天津农业区域划分为4个,对4个区域的面板数据分析应该采用变截距模型,然后再次用豪斯曼检验进行判断,检验结果是对4个区域的农业创新能力采用变截距固定效应模型。在决定使用面板数据模型以后,利用面板数据模型对4个农业区域的综合创新能力的影响因素进行参数估计和模拟,其具体模拟结果如表3所示。

表3 农业综合创新能力影响因素参数估计结果

由表3可知,4个农业划分区域都符合t检验,表明所选取的5个因素对区域产出都有影响,调整的R2和F值也是符合整体检验要求;通过4个区域的自相关检验的D.W值较小,说明修正后的模型存在较强的自相关性,因此,需要引入一个滞后的因变量,因为农业生产是一个连续的周期过程,当期产出会受到上期产出的制约和影响,因此,引入滞后1期解释变量,对修正后的模型具体参数估计进行模拟,结果列于表4。

由表4可知,有些因素通过了t检验,有些则不能通过,说明有些因素能够对区域农业创新能力提高起到促进作用,而有些因素可能影响、甚至阻碍区域农业创新能力的提高。引入因变量y的滞后1期的解释变量后,调整R2和F值符合统计意义上的整体检验,D.W值接近2,说明基本上消除了模型的自相关性,符合统计意义上的整体要求,改进后的模型合理可靠。

3.3.3 结果具体分析 从表4可看出,在天津4个农业创新能力不同的区域中,单位面积劳动力投入的弹性系数分别是-0.106,-0.358*,0.397,0.138;1类区域和2类区域的弹性系数为负值,说明在这2类区域,增加劳动力投入,反而会导致创新能力下降。在天津农业区县中,北辰、武清、西青距离市区较近,土地的商业价值较高,并且常年的工业发展使得土壤、水源污染严重,土地自然生产力低下,如果单纯靠增加劳动力精耕细作,很难提高农业产出,因此,提高劳动者素质,依托城市,开展观光、采摘旅游,开发新品种,走发展新奇农产品的差异化发展道路,可以有效提高农业效益。对于3类区域和4类区域,其弹性系数为正值,说明在这2类地区,增加劳动力投入能够提高产出。究其原因,是由于这2类地区第二产业较为发达,兼业收入明显高于从事农业生产收入,兼业现象在当地非常普遍,人力资本从第一产业净流出的现象一直没有停止,农业劳动力投入明显不足。

表4 修正后农业综合创新能力影响因素参数估计结果

从分类区域的农业固定资产投入情况看,4个区域的弹性系数分别为 -0.168,0.058,0.250***,0.132。对于农业创新能力强的1类和2类区域来说,未能通过检验,说明这2类地区的农业固定资产投资已经起不到促进产出的功能,应该从其他途径推进区域农业创新,如人力资本积累、农业价值量的重新定位等;对于3类和4类地区,农业综合创新能力较弱,在放宽条件下可以通过检验,说明在这2类地区,可以通过适度规模的农业基础设施投资,完善农业基础配套设施和补助制度,提高区域农业产出。

从分类区域的科研投入来看,其弹性系数分别为0.528,0.988**,0.039,0.198*。对于1类区域和2类区域的统计数据表明,提高高科技对农业的支持,可以有效地提高农业产出。加强农业同其他高科技产业和高科技农业技术的结合,并利用该类区域的地域优势,可以有效地释放农业生产力。而对于3类和4类区域,弹性系数不大,说明可以通过增加农业科技投入来提高农业产出,但受限于现实中的人才或资本等因素,提高空间有限。

从分类区域农业生产的单位产量来看,其弹性系数分别为0.236**,0.010,0.038**,0.115*,只有2类地区通过了检验,并且4个区域弹性系数均为正值且较小,说明该因素对提高区域农业创新能力效果不明显。

从分类区域农企合作来看,农户与农业企业、科研院所的合作水平和规模的弹性系数分别为0.059**,0.036*,0.038***,0.047**,全部通过了显著性检验,但弹性系数较小,说明其对提高区域创新能力贡献有限。原因主要是由于迄今为止,我国农业生产分散小农经营的思维广泛存在,规模经济效益远远没有发挥出来,农户、组织和科研院所联系松散,利益独立,很难形成有效的合力,导致效率比较低下。

供应情况:国内市场方面,东北地区仅有少量低含量二铵到货,贵州品牌为主,企业冬储定价以买断为主,暂无其他优惠政策;西北市场少量到货,前期部分成交订单仍待供货。出口方面,企业出口预收订单执行基本接近尾声,沿江企业出口基本收尾,企业销售重心向内贸转移。原材料方面,硫磺价格盘整为主,长江港口硫磺商谈重心走低,买卖双方僵持观望居多;硫酸、磷矿石价格高位运行,市场供应紧张;液氨市场弱势运行,总体看二铵生产成本支撑尚可。上周,湖北兴发装置停车,磷酸二铵企业平均开工率小幅下滑,约为58%。

4个分类区域的产值滞后1期弹性系数分别为0.408***,0.406***,0.618***,0.845***,全部通过显著性检验,其表明前1 a的农业产出总值增加1%,将同比引起当年农业总产值增加1%。这表明上期农业产出对当期农业产出有着很强的正相关性,因为农户往往根据上期的农业生产情况和收益情况来预测当期生产,复制上期的经验,所以上期产值大,进而增强了当期的综合创新能力。

4 政策启示

4.1 在政策上要做到分类指导,避免“一刀切”

农业区域分类是天津市政府的一项重要工作,要改变农业投入“一刀切”的传统模式,对不同农业区域,提供不同的资金投入、培训和政策保障[12]。如津南区可以充分利用园区经济的带动作用,促进农业区域创新;北辰区可以利用地缘优势,强化大型农业企业与科研院所和农户合作,带动区域经济发展,而远郊区县,可以大力开展休闲旅游、观光采摘旅游等活动,拓展新兴农业区域经济的增长点[13]。

4.2 以政府为主导,结合区域特点,打造农业区域核心能力

政府对于区域农业发展起到了十分重要的作用,政策制定、资金支持、保障制度的建立都为区域农业发展起到了根本保障的作用[14]。各区域地方主管部门要根据当地实际情况,通过“一村一品”建设,打造具有优势的农业产业集群,通过构建政府主导的信息平台,联通产销,打造具有区域特色的现代农业[15]。

4.3 强化农业科技先导作用,促进科研机构和农户、农企合作

根据天津农业生产的特点,以农户和农企为依托,联合农业科研院所、农业科技产业园进行联合科技开发和实践,组建优势互补、利益共享、风险共担的科技合作组织。同时要积极通过制度、政策创新,引导科技创新要素向农业产业集群、农业科技集群组织聚集,同时积极支持农业产业组织和农业科技组织实行人员互派制度,加强产学研一体化的进程[16]。

4.4 强化农业市场经济意识的引导

在天津这样一个工业主导的沿海城市,都市农业创新要紧紧依托发达的工业体系和市场体系提供的设施和服务,要依托城镇化、工业化、农业现代化、信息化的互相融合,体现出不同产业的融合性;通过政府政策性的引导,带动农业产业结构调整,进一步增强农业发展活力,同时注重将资本、人力、科技、设施等高密度产业集群和农业生产结合,各种要素共同发挥作用;强化农民市场经济意识的培养,学会利用市场规律进行农业生产[17]。政府要定期对农户农业生产进行指导,学会利用期货市场、批发市场的数据挖掘有序组织生产,促进生产正常运转,通过组织跨区域农产品生产和交流,促进天津地区农业市场经济不断向纵深方向发展[18]。

[1]张宗和.区域技术创新能力因素的实证分析[J].中国工业经济,2009(11):35-44.

[2]朱玉春.我国农业科技创新能力区域比较研究 [J].商业研究,2008(9):133-136.

[3]李娇.区域科技创新能力评价指标体系和评价方法 [J].北京农学院学报,2010(2):78-80.

[4]唐娟莉.西部区域农业技术创新能力评价与分析 [J].西北农林科技大学学报,2012(1):38-43.

[5]杨宇.中国省际区域农业综合生产能力的实证分析 [J].新疆农垦经济,2010(2):26-31.

[6]殷晓莉.区域科技创新能力评价研究[J].生产力研究,2006(6):99-100.

[7]唐炎钊.区域科技创新能力的模糊综合评估模型及应用研究:2001年广东省科技创新能力的综合分析 [J].系统工程理论与实践,2004(1):37-43.

[8]殷尹.区域技术创新能力的短期评价[J].中国软科学,2001(1):71-74.

[9]韩子寅,张放.科技创新的影响因素分析 [J].科学管理研究,2006(2):22-24.

[10]李宗璋,林学军.科技创新能力综合评价方法探讨[J].科学管理研究,2002(5):8-11.

[11]卢江勇,蒋和平.我国农业科技创新能力实证研究[J].新疆农垦经济,2008(6):19-25.

[12]胡学锋,徐伟.索洛余值法在农业综合生产能力分析中的应用研究[J].统计与决策,2009(23):67-69

[13]吴玉鸣.农业综合生产能力影响因素的灰色关联与协调分析[J].农村经济,2004(12):12.

[14]肖海峰,王姣.我国粮食综合生产能力影响因素分析[J].农业技术经济,2004(6):45-48.

[15]李宗璋.科技创新能力综合评价方法探讨 [J].科学管理研究,2002(5):8-11.

[16]吴强.基于文献聚合分析的科技竞争力指标体系研究[J].科学学研究,2005,23(增刊):72-77.

[17]魏彦莉.区域创新能力理论分析与实证应用研究[D].天津:河北工业大学,2002.

[18]吴林海.中国科技园区域创新能力研究[D].南京:南京农业大学,2000.

An Em pirical Study on Regional Agricultural Com prehensive Innovation Capability Based on Cluster and Panel Data Analysis—Taking Tianjin City as an Exam ple

QI Tianzhen1;GUOChaokun2

(1.CollegeofEconomicsand Management,Tianjin Agricultural University,Tianjin 300384,China;2.Tianjin HaitianMargin Productivity Promotion Center Co.,Ltd.,Tianjin 300000,China)

On thebasisofclusteranalysis,the paper classified the agricultural comprehensive innovation ability of Tianjin city,and classified the comprehensive innovation ability of Tianjin agricultural county.On the basis of the classification of the four types,the function of the production function of the Ke cloth-Douglas was improved.The paper analyzed the four types of regional agricultural comprehensive innovation ability using the panel data from 2005 to2014,then put forward specific suggestionsand countermeasures from the resultsof theanalysis.

regional innovation ability;clusteranalysis;panel data analysis

F327

A

1002-2481(2016)07-1020-06

10.3969/j.issn.1002-2481.2016.07.30

2016-03-27

天津市科技发展战略研究计划项目(15ZLZLZF00210;15ZLZLZF00390)

齐天真(1978-),男,黑龙江牡丹江人,讲师,主要从事农业经济教学及研究工作。