新型城镇化背景下对耕地保护的思考

2017-01-05赵敏勇

赵敏勇

(河海大学公共管理学院,江苏南京211100)

新型城镇化背景下对耕地保护的思考

赵敏勇

(河海大学公共管理学院,江苏南京211100)

耕地保护政策是我国在人多地少的基本国情下,为了确保农产品尤其是粮食安全的制度安排。然而,在过去的30 a,我国城市化在快速推进中暴露出一些问题,城市化本身及其延伸效应对耕地保护都造成了一定负面影响。在新型城镇化背景下,既要不断提升城市化水平,同时也要更加注重保护耕地。结合新型城镇化的内涵和目标,对耕地保护深入思考,提出全面、有效的耕地保护措施,从而避免二者的矛盾,实现良性有序发展。

新型城镇化;问题;耕地保护

改革开放30多年来,伴随着经济的飞速发展,我国的城市化水平也从不足20%提升到了53%。但当前的城市化,无论在数量上还是质量上,与西方成熟发达国家尚有较大差距[1]。面对新的形势,中央政府提出了“新型城镇化”的口号,并设定了“城镇化水平和质量稳步提升,城镇化格局更加优化,城市发展模式科学合理,城市生活和谐宜人,城镇化体制机制不断完善”的具体发展目标。城市的发展必然需要包括土地在内的各种资源,因此,新型城镇化建设无疑对我国的耕地保护工作提出了新的要求和挑战。

由于人口数量大、耕地数量少的基本国情,我国一直实行严格的耕地保护制度,耕地资源直接关系到我国的粮食安全,国家多次强调确保粮食安全,把粮食安全问题放在极其重要的位置,并划定了1.2亿hm2的耕地“红线”,同时逐步开展了划定永久基本农田的工作。根据国土资源部2014年的公报数据,我国当前的耕地面积为1.35亿hm2,耕地保护仍面临着巨大的压力。

1 传统发展模式的问题

1.1 城市发展速度过快,规模过大,占用大量耕地

全国城市建成区面积在20 a间发生了较大的变化,由1990年的0.012亿hm2发展到2000年的0.022亿hm2,再到2010年的0.041亿hm2,2000年较1990年增长了78.3%,2010年较2000年增长了85.5%。我国在1990—2010年的20 a间城市建成区面积增量是我国截止1990年城市建成区面积总和的2.31倍。土地城镇化的速度明显高于常住人口城镇化的速度,更远远高于户籍人口城镇化的速度[2]。过去几十年间,城市发展占用了大量的耕地资源。然而,城市无序扩张的脚步并未停止,表现为各个城市的定位和目标不切实际,好大喜功,建设国际化大都市的口号泛滥。

截至目前,我国有655个城市提出来要走向世界;在200多个地级市中,有183个城市提出要建国际大都市。规划标准高,投资规模大。生态城、智慧城、科技城、现代城、国际一流、世界领先之类的口号,比比皆是。发改委城市和小城镇改革发展中心2013年6月发布的一份调查显示,12个省的156个地级以上城市中提出新城新区建设的有145个,占92.9%。其中,12个省会城市全部提出要推进新城新区建设,共规划建设了55个新城新区;在144个地级城市中,有133个地级城市提出要建设新城新区,占92.4%,共规划建设了200个新城新区,平均每个地级市提出建设1.5个新城新区。另161个县级城市中,提出新城新区建设的有67个,占41.6%[3]。

如此冒进的城市发展目标,其制定依据往往根据地方领导人的拍板,是“GDP论”和“政绩观”在作祟,没有考虑地方实际的经济社会发展状况。许多地方往往是开发了大量的新区,却没有发展出相应的工商业,人气不足,甚至出现了所谓的“鬼城”,更有甚者,根本就没有相应的发展规划,在完成征地以后,土地闲置荒废,造成了极大的资源浪费。

1.2 耕地保护不力,耕地质量下降

传统的城市化模式不仅过度占用了耕地的数量,也造成了耕地质量的下降。一方面,在全国范围内,优质耕地数量的减少造成耕地质量总体水平的下降。虽然我国从1997年就提出“耕地占补平衡政策”,并于1998年将其写入修订的《土地管理法》,将耕地占补平衡上升至法律高度。但是在实际执行过程中,地方政府仅仅是做到了数量上的平衡,而不注重质量。由于城市建设占用的往往是城区周边的耕地,大多地势平坦,地力肥沃,交通便利,灌溉设施齐全,其粮食产量较高。而“占补平衡”所补的耕地大多位置偏远,自然条件较差,甚至由于无人耕种而在开垦后又成为荒地,因此,粮食产出大大低于原先的优质耕地。在这样的“占补平衡”下,即便做到了耕地数量上的平衡,也仅仅沦为了数字游戏,而没有达到保护耕地、保护粮食安全的真正目标。

另一方面,在城镇化进程中,耕地污染严重。国土资源部土地整治中心、社会科学文献出版社2015年共同发布了《土地整治蓝皮书:中国土地整治发展研究报告No.2》,蓝皮书显示,在我国现有的耕地中,有相当数量耕地受到中、重度污染,土壤点位超标率接近20%,大多不宜耕种[4]。

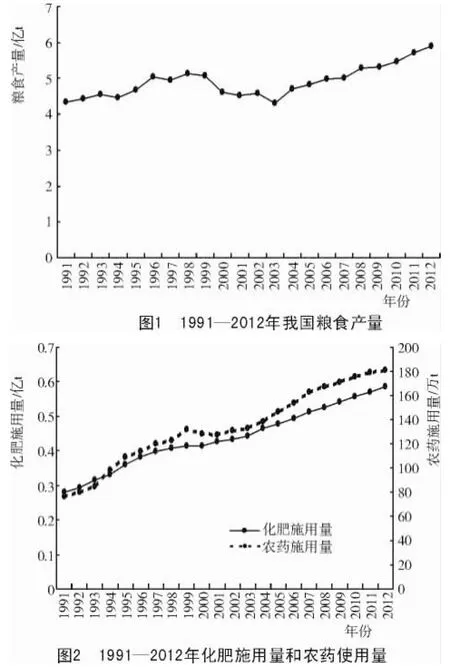

耕地的污染首先来自于农业生产本身,图1,2分别显示了1991—2012年我国的粮食产量以及化肥施用量和农药使用量的变化,结果显示,我国的粮食产量从1991年的4.35亿t增长到5.90亿t,增长了35%,但与此同时,化肥施用量增长了108%,农药使用量增加了136%,这二者的增幅远远超过粮食增产,反映了我国农业生产对农药化肥严重依赖。化肥在使用初期阶段可以有效地防治病虫害,改善土壤肥力,从而增加粮食产出,然而过度使用化肥则会造成耕地的污染。化肥中所含大量的氮、磷、钾残留在土壤中,造成土壤板结,有机质减少。农药的污染同样严重,我国农民长期大量不合理地使用甚至滥用农药,而农药中有50%以上成分都残留于土壤,不仅影响植物的正常生长,而且还会残留在植物体内造成污染,同时还会污染水体和土壤[5]。

耕地污染同时来自于工业[6]。据环保部调查,全国约1 000万hm2耕地受到“三废”危害,其中,遭受大工业“三废”污染的耕地达400万hm2、污水灌溉耕地216万hm2,受乡镇企业污染的耕地187万hm2。此外,土地受重金属污染现象也较为严重,全国受镉(Cd)污染的土壤1.33万hm2、汞(Hg)污染的土壤3.2万hm2、氟(F)污染的土壤66.7万hm2[7]。同样,这些污染不仅会污染作物本身,也会通过食物链进入人体,对人类的生命健康造成危害[8]。

因此,无论是农业生产本身还是工业化,都对我国的耕地造成了污染,而这种污染是对耕地的隐形减少,影响了粮食的产出和安全。

1.3 城乡收入水平不断扩大,农村人口外流严重

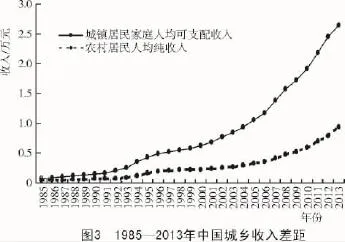

在过去几十年的城镇化进程中,城市发展迅速,城镇居民的收入也大幅度增长,而与此形成鲜明对比的是,农村发展严重滞后于城市,我国出现了所谓“城市像欧洲,农村像非洲”的特殊现象。图3显示了1985—2013年我国城镇居民家庭人均可支配收入和农村居民人均纯收入的变化。

从图3可以看出,我国城乡居民收入水平差距不断拉大,2002年以来我国的城乡收入差距长期维持在3∶1以上,成为世界上城乡收入差距最大的国家之一。农村的贫穷落后造成最直接的影响之一就是农村人口的外流。据统计,2012年我国农民工总量已达到2.6亿人,外出农民共1.63亿人[9]。另据数据显示,全国的村民委员会数目2005—2009年逐年减少,分别为62.9万,62.4万,61.3万,60.4万,60.0万个。全国平均每年减少7 000多个村民委员会,相当于平均每天消失20个行政村[10]。农村人口尤其是青壮年人口的大量流失,导致农村农业劳动力的大量减少,留守农村的多为老人和儿童。农村出现了大量的土地撂荒现象,有的地区虽然没有撂荒,却从一年两季耕作变为一年一季,实际上也是隐性撂荒[11]。作为农业生产的重要投入因素之一,劳动力的减少大大影响了其产出。

然而,与农村人口外流同时发生的,却是村民的宅基地不断增加。许多已在城市安家或者长期在城市务工的人员,并不会自动放弃宅基地,也不会拆除旧的房屋,反而在城市取得务工收入以后,仍旧要回到农村建房。在原有宅基地不够的情况下,不得不侵占耕地。2001—2010年,在大规模农村人口转移进城的情况下,农村建设用地不但没有减少,反而增加了203万hm2[12]。这种现象,既跟我国人民的传统观念有关,也跟当前空置宅基地以及空置房屋的流转、退出机制的缺失有关[13]。

1.4 农业现代化水平落后

农业现代化水平包括硬件和软件2个方面。自我国实行家庭联产承包责任制以来,农民的生产积极性被释放出来,我国的粮食在单产和总产上一段时间内都有大幅增加,然而,随着时间的推移,以家庭为单位的生产经营模式逐渐暴露出其弊端。由于缺乏强有力的合作组织,农田灌溉、排涝等水利设施更新及管理严重滞后,许多设施仍旧是人民公社时代的产物,而依靠一家一户自己购买水泵等设施,又会大大增加种植成本,从而影响农民的种植意愿。同时,虽然现代化的农机器械开始普及,然而一些农机必须在机耕道才能开展工作,由于当前耕地都已确认到户,村集体无法随意调整土地,因此,无法对现有耕地进行整理和重新规划,也就无法适应现代化的机械种植。

软件方面主要是指我国当前的农村制度、农业经营模式等落后于社会变革。城市化的不断推进使得大量农村人口进入城市,但是国家规定“土地承包关系稳定并长久不变”,因此,土地流转进展缓慢并且缺乏法律和制度保障,出现了“有地没人种,想种没地种”的现象。农业经营模式较为单一,主要是以家庭为单位;集体经营、合作经营、企业经营等经营模式发展缓慢。同时,农业协会、行会等组织培育不够,农民在市场中把握机遇、抵御风险的能力比较差。

2 新型城镇化背景下保护耕地的对策

随着新型城镇化的提出,城镇化的内涵、目标及手段都发生了变化。与此同时,耕地的面积减少、质量下降,我们所面临的形势更加严峻。在这样的大背景下,必须深刻理解新型城镇化的内涵,纠正过去错误、偏激的做法,真正把耕地保护和城市发展有机协调起来,把耕地保护落到实处。现从几个方面提出建议。

2.1 合理控制城市规模

转变观念,从思想上彻底摒除过去盲目求“新”、求“大”的思路。在新型城镇化的大背景下,城市发展的核心是人,应该追求城市的品质提升,而不是一味追求城区面积的扩大。对于城区规模已经远远超出实际需求的城市,应当在现有范围内做好产业规划,合理布局工商业,聚集人气,充分利用闲置用地[14],提高城市土地的利用效率。对于的确需要进一步发展的城市,尤其是新兴城镇,应该明确自身定位,合理编制城市(镇)发展规划,以集聚人口、产业为重点。尤其要杜绝先征地,先建工业园区,再想办法招商引资的城市发展套路。严格按照国家要求,划定永久基本农田,为城市发展确定永久边界,告别摊大饼式的城市发展模式。中央政府应合理给予地方建设用地指标[15],控制各类新区、工业园区的建立,严格把关城市建设用地审批手续,严格查处违法用地、乱占耕地的事件,从法律政策上为耕地保护提供支撑和保障。

2.2 数量质量并重,治理土地污染

耕地保护的一个重点是保证耕地质量。地方严格落实国家关于耕地占补平衡的政策,尤其做好耕地质量保护。严禁“多占少补”、“占优补劣”、“先占后补”等违规违法行为。地方政府在开垦耕地时应充分考虑地理区位、灌溉条件、劳动力等条件,不仅要做好开垦工作,也要做好开垦后耕地的监督管理工作,确保实现占补平衡的真正目标。同时,在征用农民土地作为建设用地时,在同等条件下,应尽量避开优质耕地,减少对粮食产出的影响。大力治理耕地污染,由于我国当前的耕地污染情况复杂,程度严重,治理污染要多管齐下。在农业生产领域,要引导和鼓励农民走生态种植、绿色种植道路。科学合理适量使用化肥农药,多使用有机肥、绿色肥;适当休耕,保持耕地的自然肥力。对于由工业生产造成的污染,要强制企业做好工业废水、废气、废渣处理工作,严禁偷排偷倒,做好企业周边耕地污染情况监测工作,尤其是对土壤中重金属含量的检测。严禁建筑行业向耕地倾倒建筑垃圾。环保工作是一项系统工程,土壤、水体、空气会互相影响、互相作用,因此,要全方位控制污染、治理污染,任何一个环节出了错,都会影响到耕地质量。

2.3 促进农民增收

十八大报告中提出,要“推动城乡一体化发展”,认为“城乡发展一体化是解决‘三农问题’的根本途径”,并最终形成“以工促农、以城带乡、工农互惠、城乡一体的新型工农、城乡关系”。促进农民增收是增加农村活力、防止农村人口过度外流的根本途径。国家应当加大对农村的转移支付力度,通过政策扶持、直接补贴、农业产业技术支持等多种渠道拓宽农民增收渠道。同时要全面建立覆盖城乡的社会保障体系,提高农村居民的社会福利水平,免除农民的后顾之忧。

2.4 完善农村土地流转制度

要认识到随着城镇化的推进,农村人口放弃农业,进入城市工作生活是一个必然的趋势。因此,应当正视农村土地的调整问题,完善、规范农村土地流转制度[16],确保土地不荒废、不闲置,充分发挥土地的生产力。同时,引导粮食生产有序,适度地向种粮大户、种粮专业户集中,这不仅会提高土地的利用效率,而且也会增加仍旧从事农业的农户的种植面积,从而为规模化经营提供条件,增加农民收入。同时,建立农村宅基地的合理退出机制[17],既可以通过整理得到更多可用的土地,也便于村庄的统一规划,优化农村整体面貌。同时,也杜绝了农民随意占用耕地违规建房的行为,避免了资源的浪费。

2.5 推进农业现代化

农业现代化和城镇化应该相互协调、同步发展,发挥农村基层组织在农业生产中的协调、组织作用。修建新型水利灌溉设施,加强维护和管理;通过耕地的整治整理,为机械化作业提供条件。国家应继续实施对农民的农机补贴政策[18],完善农村金融服务,鼓励现代化生产种植方式。加大对于农业科研的投入,鼓励科研机构、高校以及农业公司进行农业科技创新。完善农产品流通市场,确保农民获得农产品供需信息渠道的通畅,发展培育农业协会[19],增强农民在市场中的力量和话语权。建立完善的多种经营制度,推动资本下乡进入农业生产领域,推进农业产业化,实现农业规模效益[20]。

[1]刘清华.深化户籍制度改革与推进人口城市化[J].商情,2013(21):157-158.

[2]宋小冬,罗智丰.新增建设用地和户籍人口挂钩的政策建议及作用、效果预计[J].城市规划学刊,2014(4):14-17.

[3]刘一铭.划定永久基本农田,城镇化告别“摊大饼”[J].协商论坛,2014(11):46-48.

[4]洪磊.基于耕地变化与粮食产量关系视角的耕地占补平衡政策研究[J].安徽农业科学,2013,41(35):13784-13786.

[5]何丽莲,李元.农田土壤农药污染的综合治理[J].云南农业大学学报,2003,18(4):430-434.

[6]宁静,张彩玢,高富岗,等.新型城镇化对粮食生产的挑战:以山西省为例[J].天津农业科学,2014,20(10):51-54.

[7]王静,林春野,陈瑜琦,等.中国村镇耕地污染现状、原因及对策分析[J].中国土地科学,2012,26(2):25-30.

[8]李达,周生路,吴绍华,等.经济发达地区县域尺度土壤重金属污染区划[J].农业工程学报,2011(10):282-286.

[9]于水,姜凯帆,孙永福.农村人口“空心化”的影响因素分析[J].华南农业大学学报:社会科学版,2013,12(3):42-49.

[10]李旭鸿.十年后,谁来种地?[N].光明日报,2011-10-27.

[11]白蕴芳.农村劳动力外移背景下的新型农民培育[J].西北农林科技大学学报:社会科学版,2007,7(1):25-30.

[12]王世元,刘国洪,李全人,等.新型城镇化之土地制度改革路径[M].北京:中国大地出版社,2014.

[13]朱新华.户籍制度对农户宅基地退出意愿的影响[J].中国人口·资源与环境,2014,24(10):129-134.

[14]刘明香,关欣.国外棕地治理对我国城市闲置土地利用的启示[J].经济研究导刊,2013(8):71-73.

[15]黄明华,敬博.因时制宜,因地制宜——对城市规划建设用地标准及控制思路的思考[J].规划师,2010,26(4):58-66.

[16]张萍.大石桥市农村土地流转情况与分析[J].农业经济,2008(7):78-79.

[17]毕影,赵凯.我国农村宅基地退出研究综述及其取向[J].江苏农业科学,2014,42(3):389-392.

[18]王姣,肖海峰.我国良种补贴、农机补贴和减免农业税政策效果分析[J].农业经济问题,2007(2):24-28.

[19]吴光玲.培育发展农业协会促进农业增效农民增收:以福安市葡萄协会为例[J].北京农业,2008(21):71-72.

[20]许庆,尹荣梁.中国农地适度规模经营问题研究综述[J].中国土地科学,2010,24(4):75-80.

Thoughts on the Protection of Cultivated Land in the Context of New-type Urbanization

ZHAO Min-yong

(College of Public Administration,Hohai University,Nanjing211100,China)

Due to China's basic condition with a large population and limited land,we implement the protection of cultivated land policy to ensure the security of agricultural products security,especially the grain.While in past 30 years of fast urbanization,there have been some problems on the protection of cultivated land caused by urbanization itself and its extension.In the context of new urbanization, we will still improve the urbanization rate,and will pay more attention to the protection.Based on the content and goal of new urbanization,we have thought about the problem of protection of cultivated land and put forward comprehensive and effective suggestions to avoid their contradiction,and to achieve benign development.

new-type urbanization;problems;cultivated land protection

F301.21

A

1002-2481(2016)01-0096-05

10.3969/j.issn.1002-2481.2016.01.26

2015-07-30

赵敏勇(1990-),男,浙江长兴人,在读硕士,研究方向:农业经济与农村发展。