美国经济大转折 全球市场大拐点

2017-01-04黄海洲

黄海洲

对于美国经济高增长,现在的估计面临的重要风险是低估。要密切关注美国经济大转折和全球市场大拐点所带来的深刻影响,积极应对,抓住此次全球大调整中的重大机遇

2008年金融危机至今已经过去八年,全球经济仍处于“三低”陷阱之中。“三低”指的是低增长、低通胀和低利率——当前全球经济增长不振,通胀水平偏低,不少国家还面临低利率,甚至负利率。

今年7月,英国脱欧公投的结果对市场造成了较大的冲击和困扰,美国十年期国债收益率下跌到1.32%的历史最低点。上一次的低点是“二战”后1945年11月的1.55%。2016年前十个月美国十年期国债收益率的平均值为1.74%。

欧洲不少国家负利率严重,德国今年发行过利率为负的国债,荷兰和德国各有一家公司今年也发行过负利率的公司债。这些都是人类出现货币以来未曾有过的现象,表明市场对增长前景的悲观情绪,由于没有其他的投资渠道,愿意交保护费而放弃收益。

到今年10月底,全球不少发达国家面临低利率、零利率或负利率问题,通缩压力严重,经济复苏乏力,还在“三低”陷阱里。

2008年以来,表现尚好的国家,其增长大约是2008年危机之前的三分之二,比如中美两国,美国从危机前的3%到危机后的2%,中国从危机前的10%到危机后的7%。表现一般的国家,其经济增长只有危机前的一半到三分之一。表现差的国家甚至经常陷入衰退,比如巴西和俄罗斯等新兴市场国家。

“萨默斯低增长”魔咒将被打破

著名经济学家拉里·萨默斯教授认为全球经济已经从上世纪90年代的“大稳健”走向“长期停滞”,并称之为“萨默斯低增长”魔咒。伴随着长期停滞的是长期低增长、低利率和低通胀,即“三低”陷阱,以及投资低回报。一些市场知名人士,如桥水对冲基金创始人达里奥今年10月之前极力反对美联储加息,认为美联储加息可能导致全球金融市场发生新一轮系统性危机,并触发全球经济重回大萧条。对此,笔者并不认同萨默斯教授的观点(相关报道见《财经》2014年第16期“不可轻言长期停滞”)。

与英国脱欧后的市场表现截然不同,自11月9日特朗普当选为下一任美国总统之后,美股只跌了一天就开始继续上涨,标普不断创新高,美债收益率大幅上扬,商品继续上涨。美国金融市场的变化似乎在预示一种全新的可能性——美国经济大转折和全球市场大拐点的到来。从市场表现出的大拐点来看,特朗普不仅将打破美国经济“萨默斯低增长”魔咒,而且就其任期内对美国经济增长的影响而言,将可能超过里根总统,成为影响美国经济增长长周期和结构转型的每40年一遇的政治人物。

笔者今年在《国际经济评论》上发表的《全球货币体系第三次寻锚》中详细分析了货币体系的演进与全球金融的长周期。基于对国际货币体系的历史分析,全球货币寻锚的周期大约是每40年一次,在经历了痛苦的寻锚过程之后会展现出20余年的经济繁荣周期。第一个周期,从1929年开始第一次全球货币体系寻锚,以1945年布雷顿森林体系的设立和运行开启了战后较长一段时间内全球经济和贸易的复苏与繁荣。直到1971年,美国放弃美元与黄金挂钩,终结了第一个周期,开启了第二个周期,即没有美元与黄金挂钩、不限制资本流动的布雷顿森林体系2.0。

随着后来从1971年开始,美国经济出现了严重的滞涨,十年期国债收益率飙升到了1981年9月的15.8%的历史新高。时任美联储主席沃尔克力挽狂澜,在1979年和1981年两次大幅度加息,把联邦基金利率提升到20%的前所未有的极高水平。之后美国十年期国债收益率掉头,一路震荡下行,直到1985年达成广场协议和1987年达成卢浮宫协议,全球货币体系第二次寻锚之旅才完成。汇率和通胀预期的锚定与再平衡使得美国经济进入“大稳健”时期。在这一时期,市场化、全球化及金融自由化的推行,使美国经济和全球经济开始大放异彩。中国也有幸赶上了这一轮的全球经济增长行情。直到2008年全球金融危机的爆发,全球经济开始掉进“三低”陷阱,开启了全球货币体系第三次寻锚。

结合全球货币体系三次寻锚的大背景,我们来回顾一下美国十年期国债收益率在过去70余年的走势:从1945年11月的最低点1.55%一路震荡上行,攀升到1981年9月的15.8%;之后掉头震荡下行,跌到2016年7月1.32%的历史最低点,呈现出一个完美的倒V型。

往前看,美国十年期国债收益率还可能会持续走低或进一步走低吗?金融市场已经给出了相当明确的答案,笔者相信1.32%就是本次调整的最低点,长端收益率将开启震荡上行的周期,虽然在这个过程中仍然可能出现局部回调。

特朗普竞选成功后,尚未完成组阁,更未开始施政,但基于市场预期,美国十年期国债收益率从11月8日到12月1日已经往上拉了近60个基点,达2.44%。

笔者预计美国国债收益率将在2017年三季度上升到3.0%,再往上拉60个基点。这种震荡上行的态势可以对标1945年之后的十年周期。美国经济将快速离开“三低”陷阱、打破“萨默斯低增长”魔咒,并走向较高增长、较高通胀和较高利率的“三高”新模式。

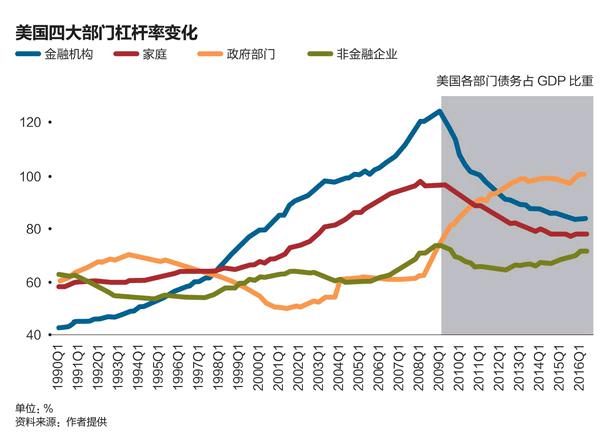

笔者作出美国经济将走向较高增长的判断主要基于两点原因:第一是基于美国四大部门资产负债表的杠杆水平分析(见图3)。2008年后美国采取了一系列积极有效的去杠杆化措施,成效显著。金融系统已回到2001年前后的杠杆水平,负债占GDP比例低于80%,负债水平很低。与此同时,欧洲金融系统的负债占GDP比重为140%,2008年之后没有明显变化,仍然在去杠杆过程的早期阶段。从美国居民负债看,其占GDP的比值从1990年的60%上升到2008年的100%,现在回落到80%,与更为节省的欧洲居民负债水平相当,这是很多年都没有出现过的情况。美国企业的负债率非常低,占GDP的比略微高于60%。

第二是基于对特朗普上台后的经济政策分析。预计特朗普上台后美国政府将围绕大力推进减税、加大基建和政府财政投入,以及为金融业松绑和修改《多德—弗兰克法案》等方面开展工作。金融业杠杆和政府杠杆的提升,其条件必须是总统所属党派同时掌控参众两院。总统要减税,需要国会的通过;更大的财政赤字,也需要国会的通过。美国现任总统奥巴马也曾想采取更大的财政赤字,但无法得到共和党控制的国会支持,只好放弃;克林顿执政期间由于得不到共和党把持的国会的批准,其预算久久未落实,美国联邦政府曾经短暂关门。从这个角度讲,特朗普总统集美国的天时地利人和,众议院参议院都是共和党把持。

抓住美国高增长机遇

可以期待,金融业松绑和修改《多德—弗兰克法案》将迅速提升金融业的杠杆;基建、就业和经济增长将助力居民加杠杆;减税效应则将为企业投资注入活力,使部分资本回流美国。美国三大部门的杠杆水平都将从目前的水平快速上升,而在特朗普任期内美国政府的杠杆也会往上拉。四个杠杆齐发力是非常罕见的现象,美国经济的发动机在未来几年将全力加速。

笔者预期美国经济2017年增长率为2.5%-3%,2018年是3%-3.5%,2019年会达4%。在特朗普的第一任期内,会有一年甚至两年的经济增速在4%或以上,离特朗普竞选时承诺的5%相差不远。美元汇率也会往上拉。

里根在1980年就任美国总统时,美国十年期国债收益率为16%左右,面临的最大问题是滞涨,即低增长和高通胀,CPI达15%。里根进行结构改革,希望根治滞涨问题,与此同时美联储的主要任务是强力控通胀、紧货币。在里根的第一个任期,美国经济增长乏善可陈,以经济衰退开始,老百姓相当不满。经济增长在里根的第二个任期中略微改善,但里根的继任者老布什,在连任竞选时输给了克林顿,来自一个小州的州长,由于当时美国的经济形势不佳。由里根开始的艰难、痛苦和漫长的改革,其红利由克林顿收获。

特朗普开始就任的时机好得不能再好,可以在低利率、低通胀下放心大胆地提升通胀和财政赤字,放心大胆地促使企业和金融系统加杠杆。特朗普对美国经济增长及全球经济和金融市场的短期和中期影响将可能远远超过里根。

这将对全球经济和金融市场起到重要影响。美元走强,美国拉动全球通胀和全球利率。全球经济将经历深刻洗牌,相较而言,两类国家会受害较多。其一是发达国家,承受不住利率上升和通胀上升。比如日本,其国债存量占GDP比重超过250%,假如美国在未来两三年将全球利率往上拉动2%-3%,并拉动日本利率上升1%,这将大幅增加日本的国债利息支出。日元会因之大幅贬值,回到126日元兑换1美元的水平。虽然日本不太可能发生金融危机,但日本经济或陷入进一步的衰退。还有欧元区里的意大利和希腊等国家,假如不离开欧元区,就没有贬值的可能,经济将陷入严重衰退。

其二是受到汇率影响较大的发展中国家。从2011年以来,新兴国家货币指数兑美元贬值40%左右,而特朗普当选后还没执政,这一指数兑美元又贬值10%。过去40年出现过三次大的美元升值周期,前两次都和新兴市场金融危机相连,上世纪80年代拉丁美洲债务危机,90年代亚洲金融危机。这一次美元在过去两年已经有了一定的升值,进一步的升值必将加大新兴市场国家的金融风险。究竟汇率的底在哪里?取决于两个因素:美元的升值幅度,以及新兴市场国家自身改革和增长的能力能否维护汇率预期。

未来三四年比较确定的是美国将从“三低”陷阱走向“三高”模式。对于美国经济高增长,现在的估计面临的重要风险是低估。美国四大杠杆齐发力,特朗普的强执行力和他作为商人的行为模式的效果都不可低估。特朗普总统对全球经济和市场的影响及其不确定性因之也可能严重低估。

我们要密切关注美国经济大转折和全球市场大拐点所带来的深刻影响,积极应对,抓住此次全球大调整中的重大机遇。

作者为中国国际金融股份有限公司董事总经理,编辑;许瑶