韩礼德与中国传统学术

——系统功能语言学的范式设计溯源

2017-01-03彭宣维

彭宣维

韩礼德与中国传统学术

——系统功能语言学的范式设计溯源

彭宣维

中国传统学术从传统小学、阴阳互生互动、辩证一体思想等方面影响了韩礼德系统功能语言学整体理论范式及一些核心思想的形成。传统小学尤其是音韵学,是韩礼德关于系统先于结构/过程/语篇的主要来源,这一系统概念从理论上确立了一种整体的泛时语言观,后者又是系统功能语言学研究中辩证思想和互动性原则的前提。以当代整体学术为背景、梳理《韩礼德文集》及其他相关论述,可以为相关认识逐一提供依据,这对明确系统功能语言学的学科范式、加强进一步的研究无疑具有重要的理论价值。

韩礼德;中国传统学术;泛时;系统

一、引言

此前,人们对系统功能语言学的思想来源,包括韩礼德本人,已有相关介绍和研究。这里我想就系统功能语言学赖以成形的一些关键问题,从中国传统学术的角度提供一些个人理解,既是对整个学科范式的定位,也便于今后的研究继续走向深入。

从功能角度看,韩礼德之前曾有多位学者探讨过语言的多功能现象,如布勒的多重语义观[1](P35)、马泰修斯的形式—实际切分分野说[2][3][4][5]、雅可布逊确立的六种语言功能[6](P69-79)、奥斯汀的多层次行为意义模式[7]。在此基础上,韩礼德根据成人和儿童使用语言的不同特点,先后提出了三种元功能(概念、人际、语篇)[8]和七种基本功能(工具、调节、互动、自称、启发、想象、信息)[9](P8-36)。不过,中国传统学术对系统功能语言学的贡献不大,顶多只有来自传统小学的兼容性佐证,如《说文解字》第十五章汉字构成的基本功能原则。总起来看,多元性、多功能性是自尼采以来西方思想界对世界的主流认识,韩礼德在“功能”的多元并行认识上是与时代同步的。

从系统角度看,韩礼德有一个核心思想:系统对于组合而言具有“先导性地位”(priority status):“系统是带有入列条件的一组成分:即是说,是一组必须选择的东西,伴随着对相关条件的陈述,选择便依此而行”[10](P180)。韩礼德将这一思想的来源归功于弗斯[11];弗斯又谦让于叶尔姆斯列夫和琼斯[12][13] [14](P219-220)。但韩礼德的系统概念终究不同于弗斯、叶氏甚至索绪尔[15],他们的系统概念“均无先导之意”[16]。

这一思想究竟何来?照韩礼德凡事必有所宗的一贯原则[17],笔者将从中国传统学术的角度提供新材料,做出新解释。当然,“先导”并非行而上学意义上的“先在”,而是经过语言使用累积起来的经验性成分。

二、韩礼德关于“系统”概念的形成过程

我们先对汉语音韵学这一学科做一个总体介绍。

从声母看,人们根据不同标准先后拟定出多套系统;学界用得最多的是由51个声母(以字来代表)组成的“声类”系统,旨在涵盖470个具体声母。该系统有35个元声母字:帮、滂、并、明、端、透、定、泥、知、彻、澄、精、清、从、心、邪、庄、初、崇、生、章、昌、船、书、禅、见、溪、群、疑、影、晓、匣、喻、来、日;在此基础上人们又做细分,例如:帮(博类,一、二、四等;方类,三等),端(都类,一、四等),精(作类,一、四等;子类,三等),崇(土类,二、三等),如此等等,从而形成51个类。

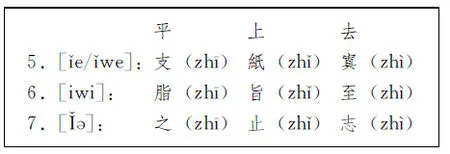

同时,人们在平上去入四个声调的前提下,构拟出了代表性的韵母,也以具有典型发音的字为代表,称为“韵目”,可看作韵母丛。这些元语言性质的代表字可以涵盖3 830多个韵母。且以《广韵》206韵目中第5、6、7组为例:均以元音结尾(e,i,),故为阴声韵。

左边5、6、7是相应韵目组的序码,随后方括号内是各自的近代发音,后面平上去之下是相应各声调的代表性韵字。注意,平上去之下的各个字,如果不考虑声调,现在都读zhi;但纵向各组的韵母在唐宋时期互不相同:[ǐe/ǐwe]、[iwi]、[]。再看另外三组:

而每一个声母和韵母根据张口度的大小而分为不同等级。从现代语音学区分的前、中、后与高、中、低不同舌位看,‘前—最高部位’属于四等;‘后—最低部位’为一等。例如,豪(háo)、肴(xiáo)、宵(xiāo)、萧(xiāo),由于韵腹[ɑ]和[a]以及介音[ǐ]和[i]各自的调节作用,其韵母在近代被分别构拟为[ɑo](一等)、[ao](二等)、[ǐεu](三等)、[ieu](四等),由此确定所有可能与之匹配的声母的等级。

此等级系统是构拟唐宋之前和之后语音系统的出发点。一方面,从唐宋到当代的演化见证了大量音丛变化,一些音丛融为一体,还有些音则分离(如上引诸例),但都遵循一定的音转法则。另一方面,唐宋语音系统也是构拟秦汉甚至更早汉语语音系统的基础,构拟过程有两个主要依据:一是《诗经》,其中不少诗句现在读来并不押韵,但先秦时代是押韵的,我们通过比较可以在一定程度上确定相关字的基本音值;二是清代以来人们以《广韵》为据而重构的语音系统。

今人学习古汉语和近代汉语语音的困难在于,先前的汉字发音,许多与今天已经大不相同,如“家”在现代方言中有读“各”音的情况,如杨各庄,即杨家庄,但也保留了唐宋发音,如粤语以及四川的一些方言尤其是儿语。要记住这些具有元语音性质的声韵,对任何一个现代人来说都是极大的挑战。而记住上述以及其他元语音字符,熟练掌握一系列相关方法,才是了解近代汉语以及之前和之后不同时期语音系统及其发展变化的第一步。

现在来看韩礼德关于系统思想的成形。对于类似以上信息长期而反复的背诵,不仅会使学习者形成一种看待近代汉语具体汉字可能读音的出发点,还能帮助他在大量汉字的语音基础上、形成不同的元语音系统范式。在今天看来,这种超乎寻常的学习方式,如果采用系统功能语言学的术语,则是始于(语音)系统、终于具体实例的,由此形成一种习惯:从系统成分的角度,看待语言的不同层次,包括语音、语法和语义。这个传统显然与印欧语基础上发展起来的语言系统的学习方式——通过具体语言实例、加以归纳方式——大不相同。[18]所以,当面对叶氏关于系统与过程的关系、弗斯关于系统和结构的关系、离散的系统成分或单位以特定秩序组织起来但还“缺乏相应的运作语境”的时候[19] [20][21](Pxxvi)[22](P31),像韩礼德这样既有超常语言天赋又有理论敏感性的学习者,产生将系统置于实例之前的想法是再自然不过的事情,将系统成分“梳理成为不同的组:确立系统及其成分,把它们定位在明确的原初点上——选择发生的环境,不管它们在何处、以什么方式得到表达”[23](Pxxvi-xxvii)。

韩礼德1950年离开中国回到英国后,首先将弗斯关于系统的思想应用于现代汉语的时态和动词分析[24],并确立带有明确概率特点的现代汉语语法范畴系统[25],这是系统构拟的第一步。20世纪60年代,他逐步梳理出一系列的系统网络[26]:“此时,在系统和实例之间,明确的区别正在语言学中形成”[27]。1980年,针对威廉·曼的语篇生成项目,他成功地研制出80个英语语法系统[28]。此外,布龙菲尔德关于“选择”的思想——如duke与-ess形成“一个单一的形位选择关系”(形位taxeme指“最小的形式单位”)[29](P173-175)——获得认可,并得到范畴化,作为系统的一条操作原则被纳入,从而完成了系统语法创立的重要一步。当然,机器翻译和计算机程序设计原理也是一个不可忽视的推动契机。

需要补充的是,面对欧洲语言,尤其是像古希腊语和古拉丁语这样形态复杂的语言,学习者同样需要记忆词形变化表,从而形成了形态学。但这是从具体语言现象中归纳而来的[30](P49-53),并且形态学的复杂程度远远低于汉语音韵学,与后者从具有系统特点的声类和韵目入手的方法,有本质差别。所以,汉语音韵学的学习,对系统功能语言学“系统”概念的形成,启示作用是必然的。

三、系统功能语言学的 整体观与泛时视野

20世纪二三十年代以来,人们一直在追求历时与共时的贯通,以解决语言研究中的一些观念甚至方法问题,但始终没能从模型建构或某一核心概念的角度,找到一块合理的理论基石,所以,相关诉求还只是一种主张[31](P29-34)[32](P261),无法从操作上成为一种可以依凭的机制[33][34][35]。而系统功能语言学的系统范畴填充了这个悬置了大半个世纪的理论空位。

具体而言,由上述特定系统概念引发了一个重要学术范式问题:语言研究的整体性与泛时视野。范式在这里指实例化、类比性与反先验意义上的学科矩阵,一个以解决问题为主旨的实践性和交感性方案,不是一组彼此互斥的结构性选项。以系统为先导的研究途径似乎给人以历时语言学原则的印象,因为它关注语言的种系发生和个体发生过程,只有这样,共时层面的语言成分才能获得进一步使用的备选性。但它又具有典型的共时情怀:站在使用现成语言成分的时空点上应对意义交流。然而,跟索绪尔的历时—共时二分观相比较[36](P79-98),系统先导性在学理上就不再支持单纯的历时观或共时观,更确切地说它应该是泛时性的:从历时演进及其经验积累而走向现时选择。直言之,基于种系和个体发生的演化与累积过程(历时)形成了惯例化的语言系统成分,使用时总是预制性的,可以按照在线与现成方式供使用者调用(共时):同时关注相关成分的历时演进与共时选择。

例如,在相应语言史上出现过的任何一个词及其任何一个义项,均可能进入当下视域。不过,“进入当下视域”只是一个概率事件,不是人们常说的生死问题。换言之,历史上出现的任何一个语义范畴和语言特征成分,均可能以某种方式进入当下视域,只是从高到低,形成一个使用概率连续体。所以,“我们认为的‘现代英语’,其实是很多不同来源成分的汇总——是一个语义克里奥尔化的复杂品,是我们历史上(史前、农牧、铁器、科技时代)不同阶段冲突性模型的彼此竞争与互补结果”[37]。在此,历时与共时的对立在系统先导的前提下获得一体化。其实,中国传统小学的基本研究原则就是超越历时与共时的泛时立场的。

基于系统先导性的泛时语言观在系统功能语言学的经典文献中俯拾即是。韩礼德曾经明确指出:“对于一个书面语篇,人们可以在任何时候对其成文过程进行语境化,其语境可以在一系列‘共时’陈述中得到‘历时’表征。”[38]例如,从一个特定的时空点上往前看,一个句子都有“四个历史侧面或维度”:互文性、发展性、系统性和语篇内部关系,从而“成为一个意义行为”[39]。其中,“互文性”关乎语言演化的种系发生时间,后者通过发展制约进入社会个体,这就是社会个体在语言发展与成熟方面的个体发生时间(发展性)。两个维度通过个体学习进入语言系统网络(系统性),在从属于话语发生时间的过程中十分方便地具体化为语篇内部过程(语篇内部关系)。[40]一个句子的意义由此获得所有四个维度的历时支持,而所有这些待选项,均可按在线方式进入说话人的当前视域,从而出现伽德默尔所说的视域融合现象。

我们还可以通过一些核心范畴的作用来做进一步说明。首先,共时视野里的方言和语域,作为语言实例的一部分,可以代表所有可能的潜在使用要素:语域在这里是“互文性的具体显现,从而显现出历史维度”[41]。其次,大量语言系统已经梳理成功,另有曼恩和麦迪逊的 Penman人工智能项目(语篇生成)以及福赛特的GENESYS语法。[42]第三,对种系发生、个体发生和话语发生角度的综合研究,也在语法隐喻这一标题之下得到应用,如科学语篇、儿童语言到成人话语的发展以及具体语篇的展开过程。[43][44][45]“某个语篇的影响有赖于它所生成的、这个复杂意义历程的位置,在任何维度的历史交汇点上,当我们确立那个历史或把它铺展开来供考察之用时,我们自身也被放置其中。”[46]换言之,所有关乎历史演进的思考均具有泛时特点:历史只有在介入当前调用时刻才会获得意义。其实,所有研究都是关于过去的研究;相关过去均须现身于当前,这一过程必然受当前视域的格式化,从而进入待选状态。

故此,整体和泛时意义上的系统范式具有一种认识论地位。这是一种特色突出的理论意识形态。从功能视角研究语言使用,更多地遵循“描写-人种学”的语言观(人类学、文化、交际、行为特点、语义导向、变体性、资源性、修辞性、选择性)、秉承普罗泰戈拉—柏拉图惯例,而非始于亚里士多德的“哲学—逻辑学”传统。[47]系统功能语言学涉及的是一种同时关注先导性与实例化的张力性辩证哲学:一方面是先导性的系统,一种源自实例、经过逐步累积而存在于长时记忆中的主体;另一方面是实例性、类比性、归纳性、自下而上的反先验立场。这是一种“论辩形式”,甚至可以说是一种思想和行动方式。因而,它让人总是清醒于一个语言学工作者的职责:站在系统的当口,从种系发生和个体发生的角度回顾语言的文化历史背景,但着眼于语篇话语发生的实例性过程。笔者认为这正是系统功能语言学又称适用语言学的一个认识论前提。此外,从弗斯关于身体的作用看,系统功能语言学在这一点上跟体验主义的身体观具有相同的意识形态出发点,或者说拥有相同的学术理念。[48][49]不过,我认为后者需要韩礼德的种系发生思想来做进一步支持,因为体验哲学发端于人际性的互动经验,仅与系统功能语言学的个体发生视角相当,所以缺乏更为开阔的种系发生视野。[50]

四、系统功能语言学研究中的辩证思想与互动性原则

辩证法是一体化(整体)思想应用于语言研究的又一视角。这一原则不仅关注对立因素,更多的是中间过渡状态,尤其是基于各项之间的互动性与动态性。这一点体现在系统功能语言学的整体模型设计与元话语范畴构拟上。

当然,辩证法对西方学者来说并不陌生,相关认识从古希腊就开始了,如亚氏著作中明确提到的“多寓于一”与“一包含多”的思想,这在黑格尔那里达到了顶峰*在这一点上,韩礼德曾明确表示他也受过黑格尔相关思想的影响(2012年7月18日下午私下交流)。。当代西方学术流派进行的诸多尝试,结果只能是从不同角度进一步演示了辩证法的强大解释力,只是出发点从形而上了变成形而下。而中国的辩证法思想可以追溯到公元前6世纪。尤为重要的是,它已经变成了普通中国人的日常思维方式。对于中国学者而言,它是接受学术训练的启蒙途径。韩礼德青年时期在中国待过三年,既有在北京这样的传统文化大都市的生活经验,也有对胡同方言、对兰州和广州方言的调查阅历,两位中国导师又是中国传统语言学和传统中国文化大师[51][52],作为学习者的韩礼德不受影响是难以想象的。

在此,我们先回顾一下中国传统道学的有关思想。老子在《道德经》第42章关于“道生一,一生二,二生三,三生万物”的思想,包含着一个有关“道”的和合多元观与一体性假说。这一思想贯穿于韩礼德著作始终,这就是他调侃过的“魔法数字3”。其典型个案是系统功能语言学的扩展模式。[53] [54][55]语言使用的实例化过程包括三个阶段:第一,经由互文性和发展累积而成的系统,具有离线特点;第二,激活相关次系统,即语域性的语篇类别,使相关离线成分进入在线状态;第三,语篇生成过程。这种三阶段方案让人想到的是传统中国哲学中的相关意识形态思想。在中国文化中有一对跟“阴”和“阳”相关的对立范畴,即“体”和“用”。“体”即本体、本质,某种基础、基本、内在和首要的东西;“用”指行动、实践、运用,是某种外在、次要的东西。没有体就不可能有用;而缺乏用,体便没有意义。这一点与系统—实例二分原则基本对应。

不过,这样的两个对立项易于僵持抵触,而中国佛学的世界观可以解决这个问题。后者持三分立场:体、相、用,即在体和用之间补入一个过渡性范畴。这里,体指具有稳定特点的最高真理,或称本体;相即感官可以感知的现象。因为有相,所以有用。例如,镊子通常是专业人员用来夹东西的,它从本源上讲就是为此而设计制造的,这就是镊子的相。但你也可用镊子开启上了锁的门窗,或者用来垫东西,这就是镊子之用。

对比这种三阶段思想和系统功能语言学的实例化模型,两者无论是出发点还是操作路径都基本一致。语言系统具有“元稳定性”:通过使用累积的语言成分进入系统,成为一种基于“常变”与“常变成”的体:它“通过演进方式维系自身,途径是常变的过程性”,而正是在这里,语言作为一个“开放系统”,以动态性进入具体的操作位。[56]因此,当一个语篇类别进入使用状态时,其功能便随即确定。如果是叙事语篇类型进入待选状态,故事文本便据此生成。但一个语篇也可以揭示它所沿用的语篇类别。[57](P10)

这个前提下的实例化正是人们运用语言生成意义来构建现实、而非反映现实的过程,因为它可以用来识解经验、确立人际关系、创制现实的符号水平。[58]语篇类别介于系统和实例之间,具有次系统和概率特点,因此,上述方法可以避免以下问题带来的不足:第一,机械观、还原论甚至原子论,从而将高层次的研究目标下调到低层次目标、把整体缩减为部分、把复杂系统处理为简单关系[59] [60];第二,意义构成的复合观(compositionality):一个语言单位的意义是各组成部分意义之和。后一观点一般认为源自现代逻辑学创始人弗雷格,但它早在公元前7到6世纪印度的《词诠》[61]以及后来古希腊的《泰阿泰德篇》[62]中就出现了。

另一个应用实例则是元功能思想,即“实质性地介入语言使用所有方面的意义潜势领域”[63](P47)。如果我们把语言看做“道”,那么概念和人际就是并行的一与二,语篇则是三。它们可以涵盖语言使用的所有方面。《道德经》同时指出:二是平常之数,只有三才是集大成者,这一点形象地体现了三个元功能的内在关系。概念是语言功能的一个核心维度,“关注‘内容’表达”;人际功能“使用语言来建立、维系社会关系”;语篇功能则将“自身与所处情景特征相关联”[64]。第三个元功能不仅可以将前两者联系起来,还能在话语过程中将它们带入现实,所以又称“能使功能”:“使概念与人际意义的流动共同推进——并以同一原理制约它们免于分离”[65](P50)[66]。没有第三个元功能,前两者仅仅是一种理想化的抽象概念;三者协同工作,语言才能发挥应有的社交作用。

当韩礼德将我们带到“只把语言看做一种系统思考”的范围之外时,他总结了三个“主要视角”:“作为知识的语言”、“作为行为的语言”与“作为艺术的语言”。三者的出发点是“作为系统的语言”;各种跟语言相关的学科才能依此而自行其道[67](P10-11)。

从“道”的动态思想推衍而来的原则,再一次呈现在我们面前:“作为系统的语言”位居中心,其他三者在外围。但需留意,语言系统存在于后三者之中,语言与三元功能之间也是同一关系,这就是语义层的意义“主旨”与词汇语法层关于意识的“语词”(word)、“共现”(phenotypes)与“隐生”(cryptotypes)三个层次的关系。这种抽象寓于实例的基本思想遍布于弗斯的论述,跟有人说的父子分离后不再有任何关系的情形大异其趣。[68]

其他实例包括及物性的三个主要成分(过程、环境、参与者),以及其中的三个主要和次要过程类别(物质、心理、关系;言语、行为、存在),关系过程的三个次类(包孕、环境与属有),语态三相(中动、主动、被动),词类三分(名词性、动词性与副词性)、小句三类(动词/名词、作格/被动/主动、完成/非完成/未完成)[69];情态连续体的三个代表性价值阶(高、中、低),复句扩展三类(详述、延伸、增强),投射三类(汇报、思想、事实),基本声调三种(调1,调2,调3),语言三层次(语义、词汇语法和音系),语法范畴三阶(级阶、说明阶、精密度阶)[70],等等。这一点似乎变成了系统功能语言学模型建构的潜在准则。

不过,韩礼德并不受此所限。系统功能语言学中的二元对立项也常见,如:成分与选择、可意指(can mean)与可做(can do)、潜在与实在、体现与实例化、语法与词汇、有机体内部与有机体之间、实用与理性功能等。当然,这些成对范畴跟索绪尔僵硬的二分法则并不同质,诸如联想与组合、共时与历时、语言与言语、能指与所指。在系统功能语言学中,相关成对范畴大都具有互动性,彼此之间无明确分界。[71]

再者,系统功能语言学中还存在其他数字,如意义系统涉及的四个等级性与套叠式复杂范畴:物理、生物、社会、符号。[72](P2-4)[73](P106)但这些都源自整体观,而互动特点使构成要素获得了动态价值。

在上述情形中,辩证思想俯拾皆是。例如,在成人世界里有语言与反语言。[74](P164)对于社会人来说,语言以功能变体(使用)和方言变体(使用者)的面目出现。从方法论看,存在析取与合取的对立互补、甚至有连续体,还有语域性的语场、语旨和语式以及语义性的概念、人际和语篇特征互补对立。在有语言介入的社会化过程中,有个体与群体的互动。从使用语境看,“社会、语言和心灵密不可分:社会创造了心灵,心灵创造了社会,而语言作为调停者和隐喻手段,则为两种过程服务”[75]。

五、结语

本文从传统中国学术的角度考察了韩礼德语言学模型设计的中国来源。

一方面,其先导性系统概念背后有一整套具有中国传统文化特点的认识论思想,包括阴阳一体性和互动辩证的中庸原则,与西方主流学术传统的分析性思维模式以及刚性对立观互补;而系统功能语言学的整体模型设计、一些原则性认识以及大量范畴对立却又互动和互补的构拟方案,根源也应该是中国传统学术。

另一方面,韩礼德的思想体系产生于现当代学术背景,已经从东西方传统学术内在的形而上学桎梏中蜕变成功,走向实例化范式;或者由于自身的实例化认识论成长背景,他从未受过形而上学浸染,其理论范式本源上就是形而下性质的。所以,韩礼德从中国传统学术中继承的是符合当代学术理念的合理要素。

最后,语言系统成分源自于语言使用的累积过程,而一旦累积成功便会形成长时记忆,成为再次使用的资源[76],由此可见系统概念的非先验性。它们不但不会因为使用而耗尽,而是越用越丰富,从而彰显语言意义再生的人类学价值。

[1] K.Bühler.TheoryofLanguage.Amsterdam:Benjamins,1934/1990.

[2] C.M.I.M.Matthiessen.LexicogrammaticalCartography:EnglishSystems.Tokyo:International Language Sciences Publishers,1995.

[3] V.Mathesius.“Functional linguistics”.In J.Vachek, and L.Duskova(eds.).Praguiana:SomeBasicandLessKnownAspectsofthePragueLinguisticSchool.Amsterdam:Benjamins,1929/1983,pp.121-142.

[4] 马泰修斯:《捷克语词序的基本功能》,载王福祥主编:《话语语言学论文集》,北京,外语教学与研究出版社,1989。

[5] 戚雨村:《布拉格学派和马泰休斯的语言理论》,载《外国语:上海外国语大学学报》,1993(5)。

[6] R.Jakobson.“The Speech Event and the Functions of Language”.In L.R.Waugh & M.Monwille-Burston(eds.).OnLanguagebyRomanJakobson.Cambridge,Mass.:Harvard University Press,1956/1990,pp.69-79.

[7] J.Austin.HowtoDoThingswithWords.Cambridge,Mass.:Harvard University Press,1962.《如何以言行事》,北京,商务印书馆,2013。

[8][64] M.A.K.Halliday.“Language Structure and Language Function”.In J.Lyons(ed.).NewHorizonsinLinguistics.Harmondsworth:Penguin,1970,pp.140-165.

[9][43] M.A.K.Halliday.LearningHowtoMean:ExplorationsintheDevelopmentofLanguage.London:Elsevier,1975.

[10] M.A.K.Halliday.“A Brief Sketch of Systemic Grammar”.LaGrammatica;LaLessicologia.Roma:Bulzoni Editore.1969.

[11][20] M.A.K.Halliday.“Systemic Background”.In J.D.Benson & W.S.Greeves(eds.).SystemicPerspectivesonDiscourse(vol.1):SelectedTheoreticalPapersfromtheNinthInternationalSystemicWorkshop.NJ:Ablex,1985,pp.1-15.

[12] L.Hjelmslev.“Structural Analysis of Language”.StudiaLinguistica,1948(1):69-78.

[13] M.Joos.“Description of Language Design”.JournalofAmericanAcousticalSociety,1950(22):701-708.

[14][48] J.R.Firth.“General Linguistics and Descriptive Grammar”.PapersinLinguistics1934-1951byJ.R.Firth.Oxford:Oxford University Press,1957a,pp.216-228.

[15][36] F.De Saussure.CourseinGeneralLinguistics.London:Gerald Duckworth & Co.,1983.《普通语言学教程》,北京,商务印书馆,1999。

[16] M.A.K.Halliday.“Appendix:Systemic Theory”.In R.E.Asher(ed.).EncyclopediaofLanguageandLinguistics,Vol.8.Oxford:Pergamon Press,1994,pp.4505-4508.

[17] 彭宣维:“AnIntroductiontoFunctionalGrammar的’集大成’地位”,载《中国外语》,2009(1)。

[18] J.R.Firth.“A Synopsis of Linguistic Theory,1930-55”.StudiesinLinguisticAnalysis.London:Blackwell,1957,pp.1-32.

[19] C.C.F.Hockett.“Two Models of Grammatical Descriptions”.Word,1954(10):210-234.

[21][23] J.Webster(ed.).StudiesinEnglishLanguage,Volume7intheCollectedWorksofM.A.K.Halliday.London:Continuum,2005.

[22] R.H.Robins.AShortHistoryofLinguistics.London:Addison Wesley Longman Limited,1997.

[24] M.A.K.Halliday,& J.O.Ellis.“Temporal Categories in the Modern Chinese Verb”.In J.Webster(ed.).StudiesinChineseLanguage,Volume8intheCollectedWorksofM.A.K.Halliday.London:Continuum,2006,pp.177-208.

[25] M.A.K.Halliday.“Grammatical Categories in Modern Chinese”.TransactionsofthePhilologicalSociety.1956,pp.177-224.

[26] M.A.K.Halliday.“Systemic Networks,Manuscript for a Course on the Description of English at the University of Indiana”.In G.R.Kress(ed.).SystemandFunctioninLanguage.Oxford:Oxford University Press,1976,pp.101-135.

[27] M.A.K.Halliday.“Quantitative Studies and Probabilities in Grammar”.In M.Hoey(ed.).Data,DescriptionandDiscourse:PapersontheEnglishLanguageinHonourofJohnM.SinclaironhissixtiethBirthday.London:HarperCollins,1993a,pp.1-25.

[28] M.A.K.Halliday.“Systems of the English clause:a Trial Grammar for the Penman Text Generation Project”.InformationSciencesInstitute,California:University of Southern California,1980.

[29] L.Bloomfield.Language.New York:Holt,1933.

[30] 胡壮麟、朱永生、张德禄、李战子:《系统功能语法概论》,北京,北京大学出版社,2005。

[31] 高名凯:《语法理论》,北京,商务印书馆,1960。

[32] S.Ullmann.ThePrinciplesofSemantics.Glasgow & Oxford:Blackwell,1957.

[33] D.Birch.“Expanding Semantic Options for Reading Early Modern English”.In D.Birch & M.O’Toole(eds.).FunctionsofStyle.London & NY:Pinter,1988,pp.157-168.

[37] M.A.K.Halliday.“Language in a Changing World”.OccasionalPapers13,1993:pp.62-81.

[38] M.A.K.Halliday.TheLanguageoftheChinese“SecretHistoryoftheMongols元朝秘史”.Oxford:Blackwell,1959.

[39][41][46][58] M.A.K.Halliday.“The History of a Sentence”.In V.Fortunati(ed.).Bologna:LaCulturaItalianaeleLetteratureStteratureStraniereModerne,Vol.3.Angelo Longo Editore:Ravenna,1992,pp.29-45.

[40] M.A.K.Halliday.“Things and Relations:Regrammaticizing Experience as Technical Knowledge”.In J.R.Martin & R.Veel(eds.).ReadingScience:CriticalandFunctionalPerspectivesonDiscoursesofScience.London & NY:Routledge,1998,pp.185-237.

[42] M.A.K.Halliday.“On Language in Relation to the Evolution of Human Consciousness”.In S.Allén(ed.).OfThoughtandWords.London:Imperial College Press and the Nobel Foundation,1995a,pp.45-84.

[44][71] M.A.K.Halliday.ComplementaritiesinLanguage,Beijing:Commercial Press,2008.

[45] J.R.Martin.EnglishText:SystemandStructure.Amsterdam:Benjamins,1992.

[47] M.A.K.Halliday.Ideas about Language.OccasionalPapersI,1977,pp.32-55.

[49] G.Lakoff,& M.Johnson.PhilosophyintheFlesh:theEmbodiedMindanditsChallengetoWesternThought.NY:Basic Books,1999.

[50] J.R.Firth.“Personality and Language in Society”.PapersinLinguistics1934-1951byJ.R.Firth. London:Oxford University Press,1957,pp.177-189.

[51] 罗常培:《罗常培文集》(1-10卷),济南,山东教育出版社,2008。

[52] 王力:《王力文集》(1-20卷),济南,山东教育出版社,1994。

[53] M.A.K.Halliday.“Computing Meaning:Some Reflections on Past Experience and Present Prospects”.1995b.Paper presented at the 2nd Conference of the Pacific Association for Computational Linguistics,Brisbane,19-22 April,1995.

[54][75] M.A.K.Halliday.“The Context of Linguistics”.In F.P.Dinneen(ed.).ReportoftheTwenty-fifthAnnualRoundTableMeetingonLinguisticsandLanguageStudies.Washington D.C.:Georgetown University Press,1975b,pp.179-197.

[55][63][65][67][74] M.A.K.Halliday.LanguageasSocialSemiotic:theSocialInterpretationofLanguageandMeaning.London:Edward Arnold,1978.

[56][68] M.A.K.Halliday.“Language and the Order of Nature”.In N.Fabb,D.Attridge,A.Durant & C.MacCabe(eds.).TheLinguisticsofWriting:ArgumentsbetweenLanguageandLiterature.Manchester:Manchester University Press,1987,pp.135-154.

[57] M.A.K.Halliday.OnGrammar,Volume1intheCollectedWorksofM.A.K.Halliday.London:Continuum,2002.

[59][61] B.K.Matilal.TheWordandtheWorld:India’sContributiontotheStudyofLanguage.Oxford:Oxford University Press,2001.

[60][70] M.A.K.Halliday.“Categories of the Theory of Grammar”.Word,1961(3):242-292.

[62] Plato.Theaetetus.TheEssentialPlato.NY:Quality Paperback Book Club,1999,pp.1168-1178.

[66] M.A.K.Halliday.“Is the Grammar Neutral? Is the Grammarian Neutral?”.In J.de Villiers & R.J.Stainton(eds.).CommunicationinLinguistics,Vol.1:PapersinHonorofMichaelGregory.Toronto:Editions du Gref,2001,pp.1-23.

[69] M.A.K.Halliday.“Some Aspects of Systematic Description and Comparison in Grammatical Analysis”.StudiesinLinguisticsAnalysis,SpecialVolumeofthePhilologicalSociety.Oxford:Blackwell,1957,pp.54-67.

[72] J.Webster(ed.).OnLanguageandLinguistics,Volume3intheCollectedWorksofM.A.K.Halliday.London:Continuum,2003.

[73] K.Popper.ObjectiveKnowledge:AnEvolutionaryApproach.Oxford:Oxford University Press,1972.

[76] R.Hasan.“Rationality in Everyday Talk:from Process to System”.In J.Svartvik(ed.).DirectionsinCorpusLinguistics:ProceedingsoftheNobelSymposium82,Stockholm,4-8 August 1991;Berlin:Mouton de Gruyter,1992.

(责任编辑 张 静)

Halliday and Traditional Chinese Learning:Tracking down Paradigm Design of Systemic Functional Linguistics

PENG Xuan-wei

(Collaborative Innovation Centre for Language Research and Service,Guangdong University of Foreign Studies, Guangzhou, Guangdong 510420)

Halliday study is one important aspect of the enquiry into Systemic Functional Linguistics (SFL):by virtue of origin and progress, it may shed lights on better understanding the general ideological paradigm, the theoretical and methodological motivations, and the specific categories and their internal relations; it may clarify its position in the history of linguistics and relations with the contemporaries, hence contributing further to the advances in extent and profundity.The present venture is one small part of the project.It aims at, by close reading of the relevant literatures, the successes Halliday obtained through his Chinese teachers Luo and Wang, along with their domestic colleagues and European and American precursors.Characteristically, Halliday has been in essence influenced with traditional Chinese learning, from which the idea of holisticality found its way into SFL.The holisticality doctrine sets up a panchronic perspective to observe linguistic phenomena, in terms of which the Saussurian diachronic-synchronic division is neutralized.It is practically embodied in the key concept ‘systemic’:paradigmatic organizations with priority status over syntagmatic structuring.It is also the point of departure from which dialectic and interactional principle is applied widely to the formulation of the key categories in SFL, and the relevant analytical methodologies and principles are derived.It is interesting to note that Halliday started his linguistics career in China, which turned out to be essential for his life-long academic profession, both in general linguistics and in specific descriptions and applications.The survey scrutinizes the most characteristic properties in SFG, which reveal and enlighten how a great scholastic mind has come into being and how traditions are appreciated for the orthodox way of innovations.So far as SFL sources and the appliability are concerned, Halliday himself is a meaning potential for permanent investigation.

Halliday; Chinese traditional learning;panchrony; systemic

彭宣维:文学博士,广东外语外贸大学外语研究与语言服务协同创新中心教授(广东广州 510420)