基于应用能力培养的高职计算机网络技术专业教学改革

2016-12-29张雪

摘要:针对计算机网络技术专业课程体系和教学模式存在的问题,遵循职业发展规律,深入剖析企业典型工作过程,分析归纳该专业学生未来工作岗位所需的职业能力,结合各阶段任务和学生的学习能力,探讨构建基于应用能力培养的课程体系和教学模式的思路和方法。

关键词:计算机网络技术专业;应用能力;课程体系;教学模式;工作过程;岗位

1.背景

高职教育作为我国高等教育的一个重要组成部分,肩负着培养应用型人才的重要任务,而高职院校作为高职教育的主阵地,应遵循职业发展规律,秉持以应用能力培养为主线、以社会需求为目标、以岗位技能为中心和以工作过程为导向的办学理念。随着我国高职教育教学改革不断深入,课程体系和教学模式的改革已成为学校和社会共同关注的重要问题。

随着4G时代的到来,社会对应用型网络技术人才的需求量逐年增多。据人力资源与社会保障部2013年的统计数据,预计未来5年的人才需求量将达到100万,而现有的人才储备不足总量的20%,这就需要高职院校肩负起人才培养的重任。我国高职院校现有的课程体系和教学模式基本相同,导致培养的人才“千人一面”,没有特点,不易获得企业的青睐。在网络技术飞速发展的今天,学校教材上的专业知识总是落后于现实技术的发展,毕业生普遍存在理论知识与应用能力脱节的现象。培养满足社会需求的应用型网络技术人才,已成为高职院校亟待解决的重要问题。

2.高职院校计算机网络技术专业的教学现状分析

1)课程体系现状分析。

课程体系建设是高职院校应用型人才培养的基础。多年来,高职院校的课程体系仍沿用压缩和精简本科课程体系的套路,并未从根本上形成自己的特色和优势。高职教育教学改革不断深入,虽然在课程体系建设方面有些改进,但是在总体上仍没有摆脱以学科本位为主线的设置原则,即公共基础课、专业基础课和专业课的构架。教学内容以理论知识为主,实践部分主要是配合理论课进行的验证性实验。表面看来,这种课程体系体现了知识的递进关系,但实际上并不符合学生的认知规律,存在着明显的不足:首先,课程之间的联系被人为分割,课程知识点不连贯;其次,授课时只从当前课程的层面考虑教学,很少从课程体系整体层面综合考虑,导致课程的前后衔接不紧密;最后,课程体系没有围绕岗位需求展开,教学内容脱离生产实际。综上可知,现有的课程体系并不符合高职院校的人才培养要求,改革现有课程体系已成为高职教育教学改革的重要方向。

2)教学模式现状分析。

目前,高职教育教学中主要采用传统教学模式,以教师为中心,按照“讲授-理解-巩固-运用-检查”等环节开展教学活动。这种教学模式存在明显的缺点:首先,重视知识传授,忽视应用能力培养;重视教师的“教”,忽视学生的“学”;重视既有结论的记忆,忽视理解提高的过程。其次,不能有效地激发学生的学习兴趣,学生感到学习枯燥乏味,甚至出现老师在上面讲、学生在下面睡的尴尬局面,教学质量无法保证。最后,教师的教学过程与企业岗位要求没有形成无缝对接,学生虽然学习了课程,但是并不了解企业的生产流程,不能完全掌握与工作岗位相对应的技能。因此,传统的教学模式同样不符合高职院校的人才培养模式要求,改革传统教学模式是高职教育教学改革的另一个重要方向。

3.构建基于应用能力培养的计算机网络技术专业课程体系

1)构建遵循岗位职责和符合应用能力培养的课程体系。

计算机网络技术专业课程体系的构建应围绕企业岗位要求展开,通过与企业专家交流、毕业生回访、招聘网站跟踪等方式,针对网络技术人才需求进行广泛调研。我们以黑龙江省的40家企业、150名毕业学生作为对象,抽取这些企业人才需求数据进行分析,按照项目建设的典型工作过程,遵循职业发展规律,分析归纳工作岗位所需职业能力和素质,确定本专业学生的培养方向,将就业岗位细化为网络建设公司的网络工程实施岗位、企事业单位的网络管理与维护岗位、网络应用软件开发公司的网络应用开发岗位。课程体系的开发应充分考虑行业发展需要,按照从简单到复杂、从单一到综合、从低级到高级的知识进阶规律,实现课程之间的无缝对接。基于应用能力培养的计算机网络技术专业课程体系的构成如图1所示。

2)依据典型工作过程,序化和整合教学内容。

根据计算机网络技术专业岗位要求和职业技能标准,以开发工学结合课程为主线,专业教师与行业、企业专家共同合作,结合高职教育教学的特点、企业项目建设的典型工作流程和学生的认知规律,将教学内容序化为若干个学习情景;按照“搭建基本架构-实现基本业务-完善复杂业务-项目整合”的项目开发步骤,整合相关的学习情景。每个学习情景涵盖多个具体的工作任务,工作任务具有代表性、可行性、实用性和典型性,涵盖尽量多的知识点并可以为学生继续学习打下扎实的基础,满足学生的可持续发展要求。因此,科学地设置工作任务是教学内容选择的关键。

4.构建基于应用能力培养的教学模式

应用能力的培养一定要抓住专业特点,不但要制订符合应用能力培养要求的课程体系,而且要配套与课程体系相对应的教学模式;依据企业的用人标准培养学生,强调以学生为主体,侧重于应用能力的培养,让学生由体验和模仿逐步过渡到自主完成;同时在不同的学习阶段,采用不同的教学模式,逐步提升学生的应用能力。

1)以项目开发步骤为核心,划分学习阶段。

首先,按照项目开发的典型工作流程,将教学内容分为以下4部分:①搭建基本架构,内容较为简单,涉及的专业知识较少、难度较低,以激发学生兴趣为目标;②实现基本业务,内容较为综合,逐步接近企业真实项目的复杂度,有一定的技术难度,知识点较多、难度适中,以学生掌握基本知识为目标;③完善复杂业务,内容综合,功能复杂,知识点多、难度较大,以提高学生学习技能为目标;④项目整合,完善知识体系,知识点较少、难度较低,要求学生分组完成,以提升学生应用能力为目标。

2)以应用能力培养为核心,应用迭代增量的教学模式。

“教、学、做”的教学模式可以打破学校和企业之间的阻隔,实现学生和社会的零距离接触,实现理论课堂、实训基地和企业车间的大融合,有效提升学生的应用能力。因此,“教、学、做”的教学模式是高职院校教学改革、培养学生应用能力、提高教学质量和彰显高等职业教育特色的首选教学模式。教师通过项目任务导入,讲解相关知识点,引导学生学习解决问题的理论和方法;学生再通过实践过程掌握关键技术,利用所学知识完成指定项目。学生学的过程也是融入做的过程,学生不仅可以学习相关的专业知识,还能够进行实际的操作,使所学的理论得到实践的验证。随着学习和实践的不断深入,学生掌握的技能也逐步提升,同时,学生学习和应用知识的能力也逐步提升。

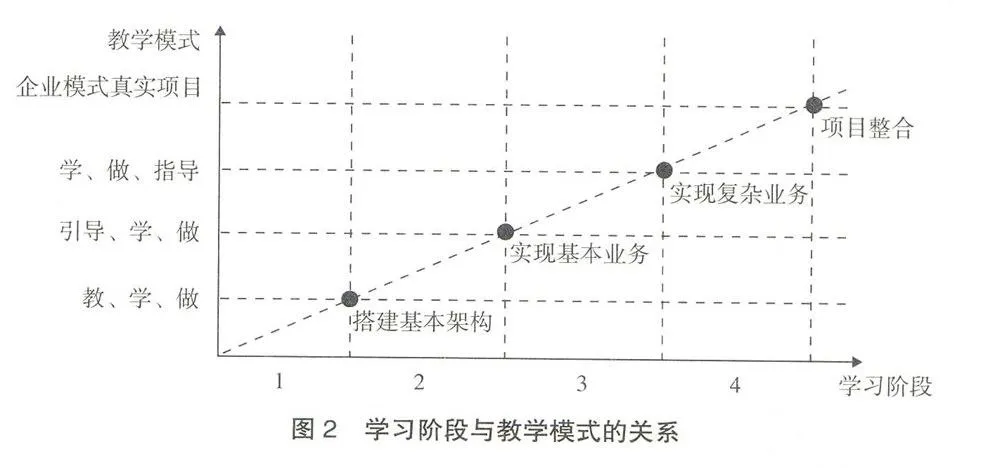

按照学生的认知成长规律,教师可将学习过程分成不同的阶段,遵循“由浅入深、应用能力迭代增量”的原则,采用不同的教学模式,从“教、学、做”逐步过渡为“引导、学、做”和“学、做、指导”,最终,按照“企业模式、独立完成真实项目”将“教、学、做”教学模式灵活地应用于不同的学习阶段,逐步提升学生的应用能力。学习阶段与教学模式的关系如图2所示。

3)针对不同学习阶段采用不同的教学模式。

根据不同学习阶段学生对知识掌握程度和学习能力的不同,教师可将“教、学、做”“引导、学、做~‘学、做、指导”和“企业模式、真实项目”4种教学模式分别应用在4个阶段,同时使学生的认知过程也经历学习知识、掌握技能、积累经验和能力提升4个层次。

(1)“搭建基本架构”阶段,采用“教、学、做”教学模式。该阶段以学习基本知识为主,教师以“讲师”的身份出现,教学过程是教师讲授,学生学习和模仿。教师全面指导每个学生完成项目,侧重检查项目完成情况并适时帮助学生进行归纳和总结。

(2)“实现基本业务”阶段,采用“引导、学、做”教学模式。该阶段以掌握技能为主,教师以“导师”的身份出现,用启发引导法与学生讨论完成任务的思路和方法。教师讲解关键知识点,以培养学生思考能力为核心。学生不再单纯模仿,而是在思考理解的基础上完成项目,掌握关键技能。

(3)“完善复杂业务”阶段,采用“学、做、指导”教学模式。该阶段以积累经验为主,教师以“项目经理”的身份出现,学生成为课堂的主导,教师仅起指导作用。教师讲清任务的需求、目标和功能要求,学生根据项目功能的要求,查阅资料,自主学习,确定完成项目的方案并实施。教师进行技术指导,学生在实战中积累项目经验。

(4)“项目整合”阶段,采用“企业模式、真实项目”教学模式。该阶段的教学目标是全面提升学生的应用能力,教师以“客户”的身份出现,以学生独立学习为主。教师提出一个真实项目,给定项目需求和完成时间。此项目必须包括前3个阶段的教学内容,并适当设置之前没有接触过的任务。按照企业模式,学生每4人一组,培养规范意识和团队协作的精神,考查应用所学知识解决实际问题的能力。

5.结语

结合高职教育教学的特点、企业项目建设的典型工作流程和学生的认知规律,构建满足岗位职责要求和符合应用能力培养需要的计算机网络技术专业课程体系,将教学内容序化为若干个学习情景,可以真正实现教学项目的企业化。在实践层面,注重对学生职业规范意识、质量意识及协作意识的培养;同时根据不同学习阶段学生对知识掌握程度和学习能力的差异,与企业共同制订职业能力迭代增量教学模式,可以着力解决理论知识与应用能力脱节的问题,实现提升学生应用能力的目标。