江苏盱眙东阳军庄汉墓群出土人骨的稳定同位素分析

2016-12-29郭怡周杉杉陈刚李则斌

郭怡 周杉杉 陈刚 李则斌

(1、2.浙江大学人文学院文物与博物馆学系 浙江杭州 310028;3、4.南京博物院 江苏南京 210016)

江苏盱眙东阳军庄汉墓群出土人骨的稳定同位素分析

郭怡1周杉杉2陈刚3李则斌4

(1、2.浙江大学人文学院文物与博物馆学系 浙江杭州 310028;3、4.南京博物院 江苏南京 210016)

黄淮地区是传统粟稻混作区,西汉时麦作推广进入关键时期,但小麦在这一过程中对黄淮地区原有粟稻混作格局的影响并不明确。对江苏省盱眙县东阳军庄汉墓群出土人骨的稳定同位素分析结果显示,9例人骨骨胶原δ13C值的范围为-20.0‰~-18.4‰,均值-19.4±0.6‰(n=9),表明西汉时期盱眙先民主要以稻、麦等C3类植物为食,已经不再将粟作为主要粮食,结合该地区西汉以前的农业格局,可推测西汉时期苏北淮河流域已经开始由传统的稻粟混作模式向稻麦混作模式转变。将本文数据与我国同时期其他遗址的稳定同位素数据比较后发现,在原有稻粟混作区内,粟在先民饮食结构中的地位呈自西向东下降的趋势,反映了小麦种植在不同区域的不平衡发展,关中地区小麦的推广普及明显晚于东部近海地区。

军庄汉墓碳、氮稳定同位素食物结构黄淮地区

一、引言

我国是农业发生与发展较早的国家之一。早在新石器时代中期(7500—5000BC),我国已初步形成南稻北粟的基本格局[1]。而黄淮地区由于其特殊的自然地理位置,在南北文化交流的过程中逐渐形成稻粟混作的农业模式,河南淅川黄楝树、安徽尉迟寺、陕西扶风案板、湖北青龙泉等多处遗址同时出土稻、粟遗存[2]。至新石器时代晚期,稻粟混作区基本稳定,涵盖陕西、河南、山东、江苏、安徽等地[3]。

小麦在我国的出现相对较晚,目前发现最早的小麦大约在距今4500—4000年间,出土于黄河上游西北地区、中游中原地区以及下游山东地区的多处遗址中[4]。商周时期,山东、河南、陕西、安徽等地的一些遗址中也发现麦粒、麦穗等遗存(图一)[5],结合《诗经》和《左传》中关于麦的记载及其地理背景的分析,西周至春秋时期的产麦区域大致有陕西渭水流域及其支流;山西汾水流域;河南卫河两岸,洛阳,新郑;安徽、江苏北部;山东地区的鲁地、齐地以及河北南部[6],只是当时的种植量并不大[7]。汉代是小麦推广种植的关键时期[8],学者们普遍认为在西汉晚期,冬小麦在我国北方得到大面积推广种植[9]。此外,惠富平[10]、王勇[11]、荆峰[12]、张振兴[13]等学者提出了小麦种植的地区不平衡性,他们从自然条件、人口压力、水利工程、耕作技术、政府提倡等方面进行分析,认为由于地区差异所致的主导因素不同,关中地区大面积推广普及宿麦种植明显晚于东部近海地区。但是在小麦推广种植的过程中,粟、稻、麦三者在粮食结构中的地位如何,仍不清晰。已有研究主要有以下两种观点:第一种比较乐观,赵淑玲等[14]对尹湾汉简的记载分析后得出冬小麦占东海郡耕地总面积的41.9%,且人均播种面积超过全国人均耕地半数的结论,从而认为西汉末年东海郡的冬小麦已经得到普及,并占据了当地粮食的首要位置,并认为冬小麦在整个北方平原地区已经推广普及开来。第二种相对保守,曾雄生[15]、李爱军[16]、李成[17]等分析了自然条件、农业技术、食品加工技术、饮食习惯等因素,认为两汉时期小麦虽得到推广,但仍未从根本上动摇粟在中国北方旱作系统中的优势地位,到唐朝才最终替代粟类上升到主粮地位。以上观点通过对历史文献和考古资料的分析得出了不同的结论,具体情况究竟如何,仍有待更多方面的证据进行验证。

最新的研究指出,利用碳、氮等稳定同位素分析法还原古人类的食物结构,进而探讨古代社会、经济、文化面貌已经成为考古学研究的重要方法[18],该方法也为探讨上述问题提供了新的思路。根据生物考古理论,人骨骨胶原中的C、N主要来源于食物中的蛋白质,而骨骼所含的成分衰减速度比较慢,骨胶原蛋白质的变化需要数十年,故骨胶原的稳定同位素值能反映个体较长时间段的平均饮食状况。碳稳定同位素主要用于判断植物性食物的来源。不同方式的光合作用会使植物形成不同的δ13C值,主要分为以水稻、小麦、大麦为代表的C3类植物和以粟、黍、玉米为代表的C4类植物,纯以C3类植物为食的个体,骨胶原δ13C值约为-21.5‰,而纯以C4类植物为食的个体,骨胶原δ13C值约为-7.5‰[19]。不同于碳值,氮值在营养级之间有明显的富集现象,约3~5‰,主要用于判断先民(动物)所处营养级状况。一般认为,陆生食草动物的δ15N值为3~7‰[20],杂食类动物为7~9‰,一级食肉动物以及鱼类为9~12‰,二级食肉动物则有更高的氮值[21]。根据这一原理,研究者已对河南淅川沟湾遗址[22](仰韶文化)、山东滕州西公桥遗址[23](大汶口文化)、日照两城镇遗址[24](大汶口文化)、小朱家村遗址[25](大汶口文化)、湖北青龙泉遗址[26](屈家岭—石家河文化)等地出土人骨进行稳定同位素分析,研究结果展现了史前时期黄淮地区的农业格局为粟稻混作。而对汉代先民食谱分析的研究结果显示了部分地区先民的食物结构特点,如对陕西光明、官道、机场墓地汉代先民的骨胶原分析结果表明虽然其碳稳定同位素值从西汉到东汉呈逐渐降低的趋势,但C4类植物长期占主要地位[27]。而对河南申明铺遗址出土人和动物骨骼的稳定同位素分析则显示,两汉先民的δ13C均值(-16.7± 0.8‰,n=15)明显低于战国先民(-12.7±0.8‰,n= 14),表现出小麦在人们食物结构中的地位有所上升[28]。

本文尝试通过碳、氮稳定同位素法对江苏省盱眙县东阳军庄汉墓群出土的人骨进行食谱分析,讨论苏北地区汉代先民对粟、稻、麦三种主要粮食作物的利用情况,并在此基础上与其他遗址的食谱数据进行对比,探索小麦推广对当时农业格局的影响。

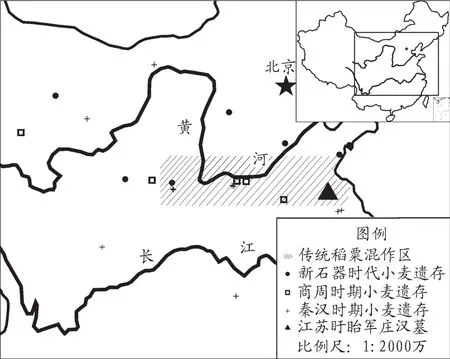

图一//江苏省盱眙县东阳军庄汉墓群地理位置

二、材料与方法

(一)样品来源

本文涉及的样品均出土于江苏省盱眙县东阳军庄汉墓群,遗址位于秦汉东阳城城址外部区域(图一),墓葬中发现许多保存完好的精美漆器,从制作工艺和材料判断其时代大致为西汉中期至西汉晚期[29]。西汉立国之后,东阳先后属荆、吴、江都三国,武帝元狩二年(公元前121年)江都王刘建谋反自杀,国除为广陵郡。元狩六年(公元前117年)武帝以广陵郡之部分置广陵国,“分沛、东阳置临淮郡”。一直到西汉末,东阳属临淮郡[30]。本文共获取10例人骨样品和1例鸟骨样品,相关出土位置、墓葬编号、身份等信息列于表一。

(二)骨胶原提取

骨胶原的提取主要依据加拿大学者理查兹(M.P.Richards)和英国学者赫奇斯(R.E.M.Hedges)文中的方法以及英国学者杰(Jay M.)、裴德明等对其的修改[31]。首先机械去除骨样表面污染,取约1g骨样放入试管,倒入10ml浓度为0.5mol/L的HCl溶液4℃浸泡,每隔2~3天更换酸液,直至骨样松软,无明显气泡,用去离子水清洗至中性。置于浓度为0.001mol/L的HCl溶液,在烘箱70℃条件下明胶化48小时。取出后热滤,再经Millipore Amicon Ultra-4超滤后收集分子量>30K的溶液,放入冰箱冷冻。最后真空冷冻干燥,收集骨胶原,称重并计算骨胶提取率(骨胶原重量/骨样重量,表一)。

(三)测试分析

样品骨胶原的碳、氮含量及稳定同位素数据的测定在中国科学院古脊椎动物与古人类研究所进行,结果见表一。运用SPSS 20对所测数据进行分析,Origin Pro 9.0软件绘图。

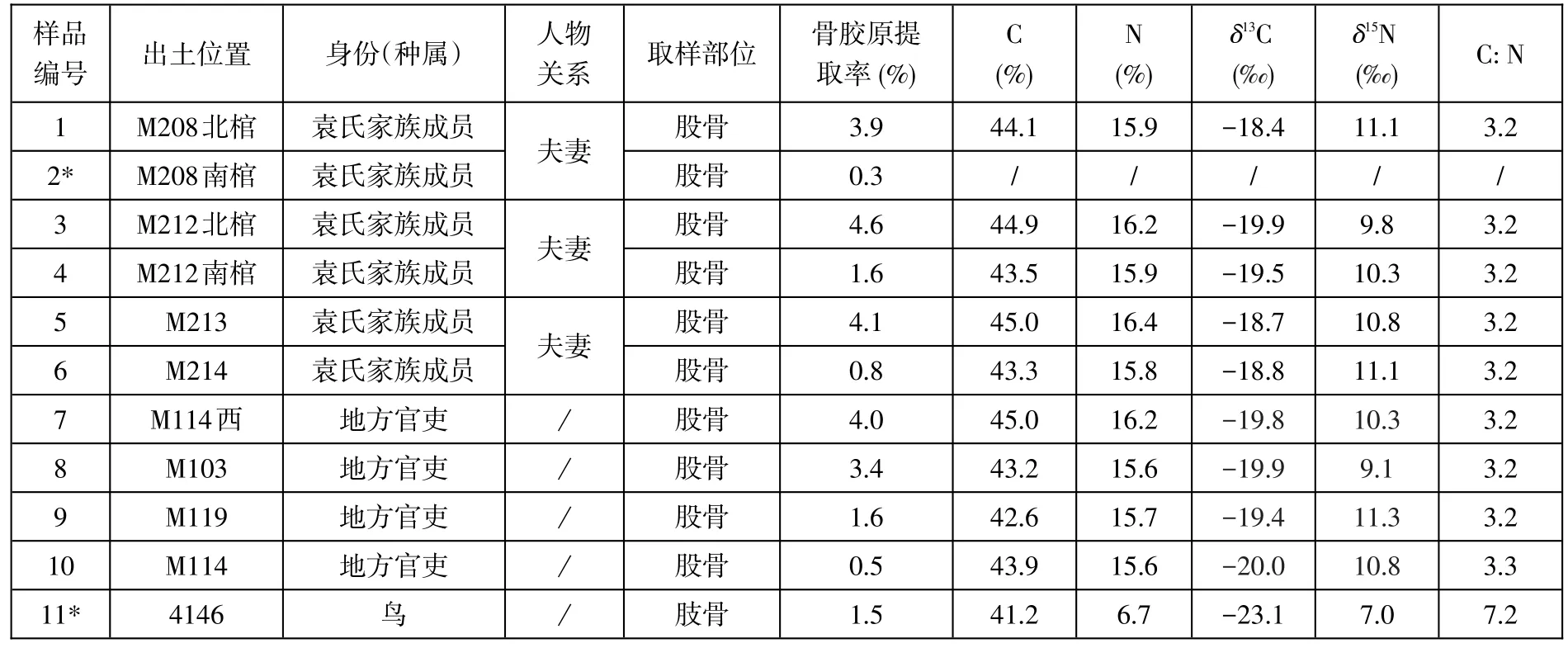

表一//江苏盱眙东阳军庄汉墓群人和动物骨样信息及碳、氮稳定同位素测试结果

三、结果与讨论

(一)骨样污染鉴别

骨骼在埋藏过程中受到不同因素的影响会发生污染,骨样污染鉴别是利用稳定同位素进行食谱分析的前提。骨胶原的C、N含量和C:N摩尔比值是衡量骨胶原是否污染的重要指标。从表一可知,仅有的动物骨骼样品11的N含量为6.7%,与现代骨胶原中的N含量(15%)[32]相差过大,且C:N摩尔比值为7.2,大于3.6,表明其骨胶原已受污染。人骨样品中样品2由于骨胶原含量太少未测出数据,其余9例样品C含量为42.6~45.0%,均值43.8±0.8%,N含量为15.6%~16.4%,均值15.9± 0.3%,C:N摩尔比值介于3.2~3.3之间,均值约3.2%,均在2.9~3.6范围内[33],表明9例样品骨胶原保存状况良好,未被污染,可用于进一步分析。

(二)先民食谱分析

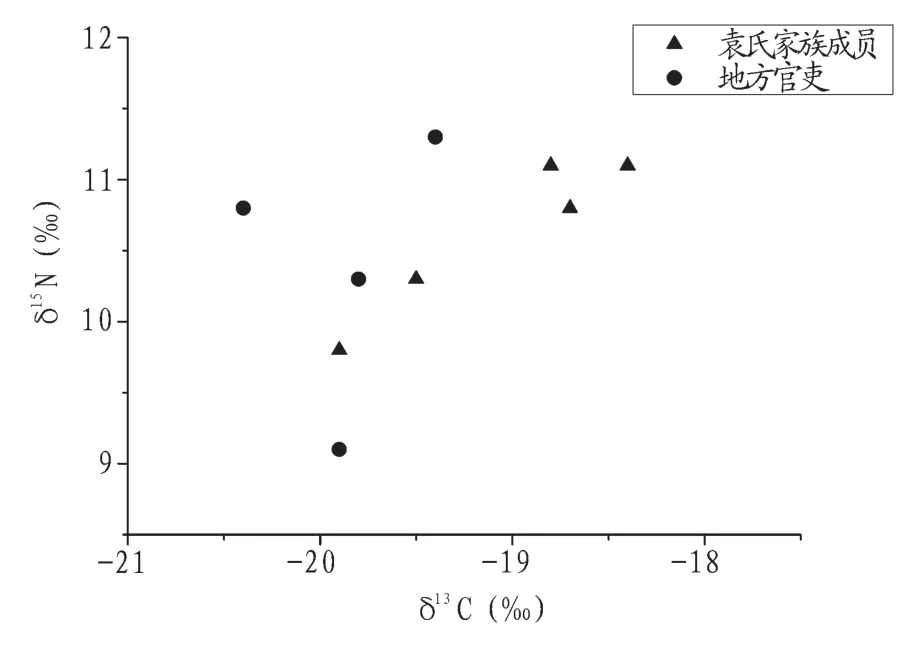

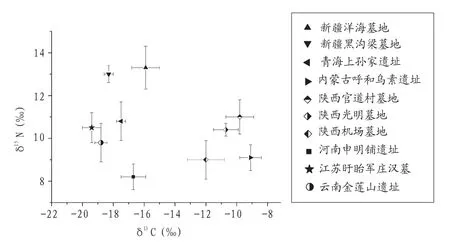

碳同位素主要用以判断植物性食物的来源,纯以C3类植物为食的个体,骨胶原δ13C值约为-21.5‰,而纯以C4类植物为食的个体,骨胶原δ13C值约为-7.5‰[34]。军庄遗址9例骨样δ13C值的范围为-20.0‰~-18.4‰,均值-19.4±0.6‰(n=9)(表一、图二),表明西汉时期该地区先民主要以C3类植物,如水稻、小麦为食,δ13C值相对较高的个体仍有少量粟的摄入,但整体上已经不再将粟作为主要粮食。文献中记载苏北地区“谷宜稻、麦”[35],该地区汉墓画像砖石中也有从耕播到碎土平整覆种全过程的麦类种植图、用砻去除稻壳的粮食加工图等反映出当时重视稻、麦的社会耕种和饮食生活的画面[36]。从考古出土情况看,稻、粟、麦在江苏等地汉墓中均常有出土,如江苏西汉邗江甘泉、邗江胡场等西汉墓中同时出土有稻谷、粟和小麦,粟还在其他汉墓如徐州奎山、徐州北洞山、邗江胡场、仪征胥埔等汉墓中单独出土[37]。但是从本文数据看,西汉时期盱眙先民已经不将粟作为主要粮食。山东日照两城镇遗址的骨骼和牙齿同位素、炭化植物遗存以及陶器碎片残留物的分析中提及,在龙山文化时期山东东南部居民可能将粟用于家畜饲料,如喂猪[38],故不排除盱眙先民将粟作为饲料等其他用途的可能性。

氮在不同营养级之间存在富集现象,每上升一级大约富集3‰~5‰,一般认为植食类动物的δ15N值约为3‰~7‰,杂食类约为7‰~9‰,而肉食类则常大于9‰[39]。盱眙先民的δ15N值范围为9.1‰~11.3‰,均值10.5±0.7‰(n=9)(表一、图二),δ13C值和δ15N值之间不具有相关性(r=0.625,P=0.072 0.05,n=9),说明先民的食物来源中含有较多植物性食物,但由于样品数量较少,尤其是缺少动物数据,这一结果仍需更多的数据进行验证。当时先民有丰富多样的肉食来源,在各地汉墓出土的壁画、画像石和画像砖上,常有表现饮食生活的庖厨图,苏北地区常见猪、狗、羊、鸡、鸭等家畜,如铜山、邳县、泗洪等地汉墓庖厨图中有灶上挂猪腿、鸡以及宰羊、剥狗的画面[40]。考古发现的汉代家养动物模型有猪、狗、牛、羊、鸡、鸭、鹅等,江苏等地以狗最多,鸡、猪次之[41]。据文献资料分析,秦汉时期人们摆脱传统礼俗约束,追求享受,饮食生活日益奢靡[42],较高的氮值说明先民摄入的动物资源较多,或许正是这种风俗的反映。

图二//江苏盱眙汉墓出土人骨的碳、氮稳定同位素数据散点图

(三)先民饮食差异分析

先民身份等级与饮食结构的关系是近来常被讨论的话题之一。齐乌云对山东大汶口文化晚期的两个个体进行分析后认为同一时期相距不远的不同遗址、不同墓葬中人们相异的食物结构可能与个体的贫富差别有关[43]。张雪莲在西坡墓地的讨论中也指出墓葬规格与营养级之间存在比较明显的对应关系[44]。王洋对山西聂店先民的食谱分析发现,尽管在考古学意义上聂店先民的等级相近,但其在食物资源的获取上却显示出明显差异,且这种差异与先民的性别、年龄和随葬品的种类与多寡无关[45]。这一发现提醒我们需同样重视先民生活习惯、个人饮食偏好等因素对饮食结构差异的影响。

盱眙先民δ13C值的范围为-20.0‰~-18.4‰,δ15N值的范围为9.1‰~11.3‰,在食物资源的获取上存在一定差异。根据随葬资料显示,9例样品中M208,M212南、北棺,M213,M214属于袁氏家族成员,其余4例为当地地方官吏,对这两组数据进行独立样本t检验,结果显示两者并不存在显著差异,可以推测这9例先民的饮食与他们的身份并不直接相关。此外,M114西在4例地方官吏中身份等级最高,但他们的同位素值并没有表现出相应的差异。5例袁氏家族成员中,考古人员推测M208年代最早,M212南、北棺,以及M213和M214为两对年代稍晚的夫妻,在这两对夫妻中,都表现出一高一低的氮值差异,同时M213和M214这对夫妻(11.0±0.2‰)明显比M212(10.1±0.4‰)有更高的氮值,但由于缺少性别、身份关系的详细资料,其中原因暂无法深入分析。

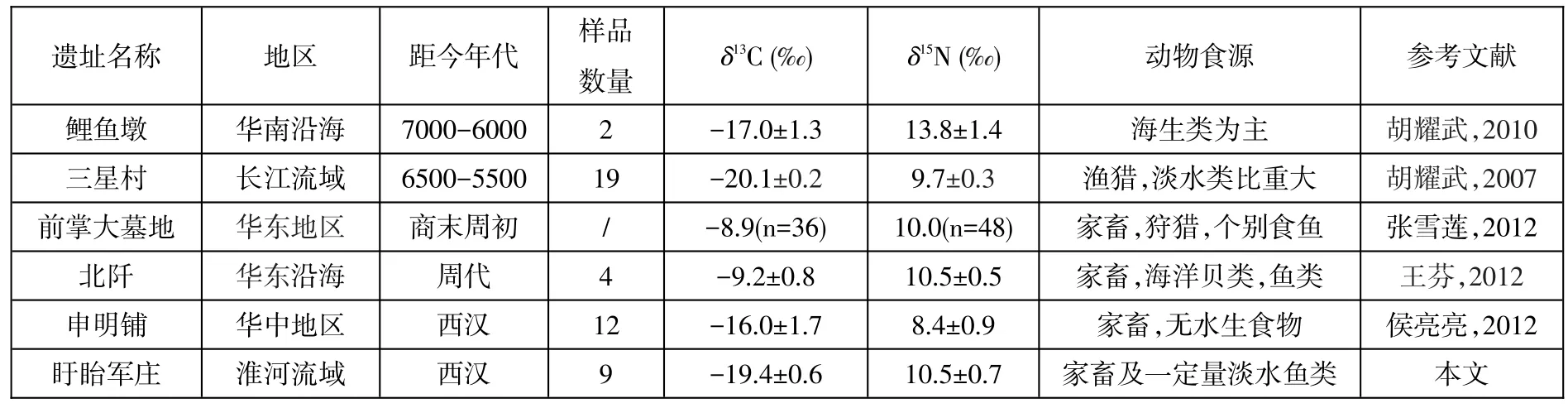

值得注意的是,历史时期食物可选择范围进一步扩大,饮食偏好的影响力可能更大。盱眙地处今洪泽湖区,该区曾是淮河入海口,据《清河县志》、《淮安府志》记载,春秋战国时期已有居民在此从事垦殖渔猎;汉代,该区淮河纵贯,淮河右岸均为沼泽地,分布着大小湖泊,丰水期淮水横溢,水草、鱼虾繁衍[46],可见当时先民渔猎的自然条件优越。汉墓出土的画像砖上出现捕鱼图以及烹饪鱼食的庖厨图的频率不低,如出土于江苏徐州睢宁和邳县的捕鱼画像石上分别刻绘了撒网捕鱼和鱼鹰、鱼叉捕鱼的画面[47];出土于铜山和泗洪重岗的庖厨画像砖上绘有“灶上挂鱼”、“一人持一尾大鲤鱼,递向案右一人切脍”的画面[48],可见淡水鱼类是当时不可忽视的食物来源。对比不同地区先民的氮值与他们鱼类资源的摄入情况可发现,盱眙先民的氮值相比广东鲤鱼墩遗址先民的氮值低了约3.2‰,可见并无海洋鱼类摄入。但相比于同时期河南申明铺遗址出土人骨的氮值高出约2.1‰,而与江苏三星村遗址的渔猎先民以及山东北阡遗址周代先民有着更为接近的氮值,进一步表明该人群有一定量的淡水鱼类资源的摄入。其中,氮值较高的M119(11.3‰)、M214(11.1‰)、M208(11.1‰)等个体相比M212北(9.8‰)、M103(9.1‰)可能由于个人喜好,有更多肉类、鱼类资源的摄入。

(四)汉代苏北地区开始形成稻麦混作格局

新石器时代晚期(5000—4000BP),随着南北文化的交流,稻作、粟作农业进一步向外传播,稻、粟遗存同时出土,并在同一地区交错分布的现象更加常见。稻作由原来的长江流域向北传播到达黄河南岸多处地区,如江苏连云港二涧村遗址、山东栖霞杨家圈遗址、河南汝州李楼遗址、河南淅川黄楝树遗址、陕西扶风案板遗址、山西襄汾陶寺遗址均有水稻遗存的出土。粟作也更加靠近南方,到达淮河流域以及长江北岸地区,如江苏邳县大墩子遗址、安徽尉迟寺遗址、湖北青龙泉遗址、湖北石家河遗址等[49]。至此,粟稻混作区的范围基本稳定。

已有的稳定同位素数据从食谱结构的角度为黄淮地区的农业格局提供了证据。这些数据主要可以分为两大类:第一类碳值较高,包括仰韶文化时期的陕西姜寨、史家,山西清凉寺,河南郑州西山、灵宝西坡遗址,大汶口文化时期的山东即墨北阡、古镇都遗址,商周时期的陕西梁带村、周公庙、宝鸡建河,河南偃师商城、安阳殷墟、辉县琉璃阁,山东前掌大墓地、即墨北阡等遗址,反映了先民以粟为主的食物结构;第二类碳值位于C3和C4类植物之间,包括仰韶文化时期的陕西半坡、鱼化寨、河南沟湾遗址,大汶口文化时期的山东滕公桥、小朱家村、陵阳河遗址,屈家岭文化时期的湖北青龙泉、河南沟湾遗址,陶寺文化时期的山西陶寺遗址,战国时期的湖北青龙泉、河南申明铺遗址,反映了先民粟、稻兼有的食物结构[50]。由此可以认为,从仰韶文化和大汶口文化时期到商周时期,黄淮地区的农业是以粟为主导的粟稻混作模式。

表二//不同地区先民的氮值与鱼类资源的摄入分析

至秦汉时期,小麦种植在这一地区逐步发展,使该地区的农业格局更显复杂。依据陈文华《中国农业考古图录》中的统计,秦汉时期遗址中粟的出土仍居最多,稻其次,麦虽占少数,也已在陕西、河南、江苏等地分布[51]。关中地区是汉代政府推广麦作的重要地区,不少学者从历史文献、出土小麦遗存及相关考古资料的分析认为西汉末年关中地区已经大面积推广种植宿麦,如曾雄生认为在西汉末年的成帝时,关中地区的麦作在农学家汜胜之的推广下得以普及[52];王勇认为得益于西汉中后期水利灌溉条件和农业技术水平的提高,宿麦在关中地区迅速普及[53]。也有学者相对保守,认为由于人口大幅度增长和相随而来的食物短缺压力,小麦(尤其是宿麦)在西汉中后期开始大面积种植[54]。但是稳定同位素数据的分析结果显示,陕西光明墓地[55]西汉先民仍以粟为主要粮食(-9.8±0.9‰,n=7),甚至到东汉时期的机场墓地,粟的地位虽有所下降(-12.0±1.2‰,n= 30),但仍占主导。由此可推测,汉代关中地区的小麦种植实处于行政推广与技术改进阶段,尚未得到普及。

相比而言,位于黄淮地区东部的近海地区表现出适宜麦作的自然条件。秦汉时期,黄淮平原逢秋季常有水灾之患,对豫东、淮北、鲁西南造成严重灾害,而种植冬小麦的生长期主要在晚秋、早春,正好能避开河汛水患[56],加之平原地带土壤肥沃,灌溉水源丰富,是《淮南子》中所提“东方宜麦”之地[57]。江苏尹湾汉简记载了西汉时期东海郡的小麦种植情况,赵淑玲、昌森分析后认为西汉末年东海郡的冬小麦已经得到普及,且占据了粮食的首要位置[58]。稻、粟、麦在江苏等地汉墓中均有出土,如江苏西汉邗江甘泉、邗江胡场等西汉墓中同时出土有稻谷、小麦和粟[59],故一般认为此三种作物均为汉代苏北地区先民的主要粮食[60]。依据本文的数据(图二),江苏盱眙9例西汉时期的人骨样品δ13C值的范围为-20.0‰~-18.4‰,均值-19.4±0.6‰(n=9),表明西汉时期该地区先民主要以C3类植物为食,已经不将粟作为主要粮食。这份数据与汉代以前该地区以粟为主,兼有水稻的食谱结构相比,反映出在西汉时期黄淮地区东部近海地区,C3类植物(小麦、水稻)在人们饮食结构中所占的比例大幅度上升,粟的地位明显下降,反映出该地区的农业格局开始由传统稻粟混作模式转向稻麦混作模式。

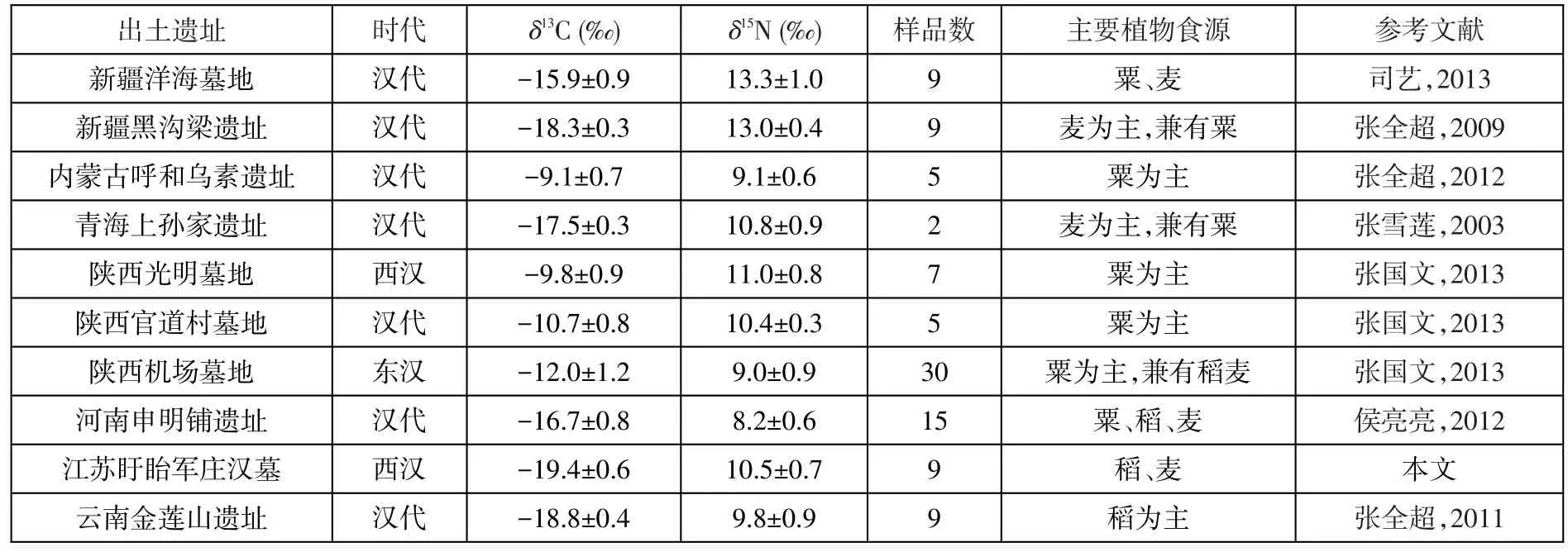

已有的汉代人骨食谱数据显示(表三、图三),陕西光明墓地西汉先民(-9.8±0.9‰,n=7)、官道村两汉先民(-10.7±0.8‰,n=5)和机场墓地东汉先民(-12.0±1.2‰,n=30)均以粟为主要粮食,其中东汉先民兼有一定量的C3类食物摄入[61]。河南申明铺遗址汉代先民的δ13C值(-16.7±0.8‰,n=15)相比战国时期(-12.7±0.8‰,n=14)明显下降,反映了先民食物结构中C3类食物增加,应与当时小麦的推广种植有关,但粟仍然占据重要地位[62]。而江苏盱眙西汉先民(-19.4±0.6‰,n=9)主要以水稻和小麦为食,粟在其饮食结构中的地位已经很低。以上三组数据分别代表了黄淮地区的陕西、河南、鲁苏皖由西到东的三个区域,可以发现粟的地位在空间上自西向东呈下降的趋势,从侧面反映出汉代小麦种植在不同区域的不平衡发展,关中地区小麦的推广普及明显晚于东部近海地区。黄淮地区以外的汉代遗址也取得了部分稳定同位素数据,内蒙古呼和乌素遗址汉代先民的δ13C值为-9.1± 0.7‰(n=6),表现出以粟为主的农业结构[63]。在新疆地区,汉代先民延续了青铜时代以来畜牧业为主,兼有小麦和粟类作物的农业结构。相比洋海墓地(-15.9±0.9‰,n=9)[64],黑沟梁遗址汉代先民的δ13C值较低(-18.3±0.3‰,n=9),可以认为小麦的地位有所提高[65]。麦类遗存在青海地区也早有发现,青海上孙家遗址汉代先民较低的碳值(-17.5±0.3‰,n=2)也反映出小麦在其饮食结构中具有一定地位[66]。云南地区是传统稻作农业区,金莲山遗址汉代先民的δ13C值为-18.8±0.4‰(n=9),表现了其以水稻为主食的饮食习惯[67]。

表三//我国汉代先民的稳定同位素证据

四、结论

根据江苏盱眙东阳军庄汉墓群出土9例人骨的稳定同位素分析结果,可以得出以下结论。

图三//汉代不同遗址出土人骨的碳、氮稳定同位素值误差图

(1)先民δ13C值的范围为-20.0‰~-18.4‰,均值-19.4±0.6‰(n=9),反映出西汉时期盱眙先民主要以水稻和小麦等C3类植物为食。汉墓中虽仍有发现粟类遗存,但从稳定同位素结果看,先民并不将粟作为主要粮食,可能已将其作为动物饲料等其他用途。

(2)先民的δ15N值的范围为9.1‰~11.3‰,均值10.5±0.7‰(n=9),较高的氮值表明先民对肉食资源的摄入较多,以猪、狗等家畜为主,同时包括一定量的淡水鱼类。从δ15N值的分布看,先民在食物资源的获取上存在一定差异,对袁氏家族成员和当地地方官吏这两组数据进行独立样本t检验,结果显示两者并不存在显著差异,推测这9例先民的饮食与他们的身份并不直接相关,而可能与其生活习惯、个人饮食偏好等因素有关,氮值较高的个体有更多肉类、鱼类资源的摄入。

(3)仰韶文化和大汶口文化时期到商周时期,黄淮地区的农业是以粟为主导的粟稻混作模式。秦汉时期,小麦种植在这一地区的发展给该地区的农业格局增添了更多复杂性。西汉时期,黄淮地区粟的地位在空间上自西向东呈下降的趋势,侧面反映出汉代小麦种植在不同区域的不平衡发展,关中地区小麦的推广普及明显晚于东部近海地区。在东部近海地区,小麦在人们饮食结构中所占的比例大幅度上升,粟的地位明显下降,反映出该地区的农业格局开始由传统稻粟混作模式转向稻麦混作模式。

由于人骨样本数量有限,又缺少动植物数据,只能对相关问题做简单讨论,若能得到该地区不同历史时期不同样本的对比,则能更好地说明小麦在粮食结构中的变化等具体问题。

(感谢浙江大学文物与博物馆学系俞博雅、董艳芳、曹明阳、邬如碧、项晨、袁悦等在取样、制样以及论文写作过程中的帮助!)

[1]任式楠:《中国史前农业的发生与发展》,《学术探索》2005年第6期。

[2][49][51]陈文华:《中国农业考古图录》,江西科学技术出版社1994年。

[3]张居中等:《舞阳史前稻作遗存与黄淮地区史前农业》,《农业考古》1994年第1期;王星光等:《新石器时代粟稻混作区初探》,《中国农史》2003年第3期。

[4]赵志军:《小麦传入中国的研究——植物考古资料》,《南方文物》2015年第3期。

[5]靳桂云:《中国早期小麦的考古发现与研究》,《农业考古》2007年第4期。

[6][13]张振兴:《先秦秦汉时期小麦问题研究》,西南大学2008年硕士论文。

[7][54]彭卫:《关于小麦在汉代推广的再探讨》,《中国经济史研究》2010年第4期。

[8]卫斯:《我国汉代大面积种植小麦的历史考证——兼与(日)西嶋定生先生商榷》,《中国农史》1988年第4期。

[9]彭卫:《关于小麦在汉代推广的再探讨》,《中国经济史研究》2010年第4期;赵淑玲等:《论两汉时代冬小麦在我国北方的推广普及》,《中国历史地理论丛》1999年第2期;曾雄生:《麦子在中国的本土化历程——从粮食作物结构的演变看原始农业对中华文明的影响》,The In⁃fluence of Agriculture Origin on Formation of Chinese Civi⁃lization--Proceedings of CCAST(World Laboratory)Work⁃shop,2001年。李爱军:《汉唐之际小麦在黄河中下游区域的发展及原因》,《咸阳师范学院学报》2008年第5期。

[10]惠富平:《汉代麦作推广因素探讨——以东海郡与关中地区为例》,《南京农业大学学报(社会科学版)》2011年第4期。

[11][53]王勇:《论西汉中后期冬小麦在关中的推广》,《农业考古》2007年第1期。

[12][56]荆峰:《汉代黄河流域麦作发展的环境因素与技术影响》,《中国历史地理论丛》2007年第4期。

[14][58]赵淑玲等:《论两汉时代冬小麦在我国北方的推广普及》,《中国历史地理论丛》1999年第2期。

[15][52]曾雄生:《麦子在中国的本土化历程——从粮食作物结构的演变看原始农业对中华文明的影响》,The Influence of Agriculture Origin on Formation of Chinese Civilization--Proceedings of CCAST(World Laboratory) Workshop,2001年。

[16]李爱军:《汉唐之际小麦在黄河中下游区域的发展及原因》,《咸阳师范学院学报》2008年第5期。

[17]李成:《黄河流域史前至两汉小麦种植与推广研究》,西北大学2014年硕士论文。

[18]赵丛苍:《科技考古学概论》,高等教育出版社2006年,第379-384页;易现峰:《稳定同位素生态学》,中国农业出版社2007年,第201-208页。

[19][34]Merwe N.J.V.D.,Vogel J.C.,13C content of human collagen as a measure of prehistoric diet in woodland North America.Nature,1978,276(5690):815-816.

[20]Schoeninger M.J.,Deniro M.J.,Nitrogen and carbon iso⁃topic composition of bone collagen from marine and ter⁃restrial animals.Geochimica Et Cosmochimica Acta,1984,48(4):625-639.

[21][39]胡耀武:《古代人类食谱研究方法》,周昆叔编《环境考古研究》第3辑,北京大学出版社2006年,第251-259页。

[22]付巧妹等:《河南淅川沟湾遗址农业发展方式和先民食物结构变化》,《科学通报》2010年第7期。

[23]胡耀武等:《山东滕州西公桥遗址人骨的稳定同位素分析》,《第四纪研究》2005年第5期。

[24][38]方辉等:《山东日照市两城镇遗址龙山文化先民食谱的稳定同位素分析》,《考古》2008年第8期。

[25][43]齐乌云等:《山东沭河上游出土人骨的食性分析研究》,《华夏考古》2004年第2期。

[26]郭怡等:《青龙泉遗址人和猪骨的C,N稳定同位素分析》,《中国科学:地球科学》2011年第1期。

[27][55][61]张国文等:《关中两汉先民生业模式及与北方游牧民族间差异的稳定同位素分析》,《华夏考古》2013年第3期。

[28][62]侯亮亮等:《申明铺遗址战国至两汉先民食物结构和农业经济的转变》,《中国科学(地球科学)》2012年第7期。

[29]李则斌:《江苏盱眙东阳军庄汉墓群》,《大众考古》2014年第6期。

[30]陈刚等:《东阳城遗址调查纪要》,《南京博物院集刊12辑》,文物出版社2011年。

[31]Richards M.P.,Hedges R.E.M.,Stable Isotope Evidence for Similarities in the Types of Marine Foods Used by Late Mesolithic Humans at Sites Along the Atlantic Coast of Europe.Journal of Archaeological Science,1999,26(6):717-722.Jay M.,Richards M.P.,Diet in the Iron Age cemetery population at Wetwang Slack,East York⁃shire,UK:carbon and nitrogen stable isotope evidence. Journal of Archaeological Science,2006,33(2006):653-662.裴德明等:《山西乡宁内阳垣遗址先民食物结构分析》,《人类学学报》2008年第4期。

[32]Ambrose S.H.,Butler B.M.,Hanson D.B.,et al.Stableisotopic analysis of human diet in the Marianas Archipel⁃ago,Western Pacific.American Journal of Physical An⁃thropology,1997,104(3):343-361.

[33]Michael J.DeNiro.Postmortem preservation and altera⁃tion of in vivo bone collagen isotope ratios in relation to palaeodietary reconstruction.Nature Publishing Group,1985,317(6040):806-809.

[35]汉·班固《汉书》卷二十八上·地理志第八上:“正东曰青州:其山曰沂,薮曰孟诸,川曰淮、泗,浸曰沂、沭;其利蒲、鱼;民二男三女;其畜宜鸡、狗,谷宜稻、麦。”

[36]夏亨廉:《汉代农业画像砖石》,中国农业出版社1996年,图A4;尤振尧:《江苏泗洪重岗汉画象石墓》,《考古》1986年第7期。

[37][59]陈文华:《中国农业考古图录》,江西科学技术出版社1994年,第3-50、30-31页。

[40]杨爱国:《汉画像石中的庖厨图》,《考古》1991年第11期;徐毅英:《徐州汉画像石》,中国世界语出版社1995年;夏亨廉:《汉代农业画像砖石》,中国农业出版社1996年,图C3。

[41]黄留珠:《周秦汉唐文明》,陕西人民出版社1999年,第51-86页。

[42]西汉中晚期《盐铁论·敬不足》:“古者,庶人粝食藜藿,非乡饮酒楼媵腊祭祀无酒肉。故诸侯无故不杀牛羊,大夫士无故不杀犬豕。今闾巷县陌,阡陌屠沽,无故蒸杀,相聚野外。负粟而往,挈肉而归。”参见许倬云:《汉代农业:中国农业经济的起源及特性》,广西师范大学出版社2005年,第260页。

[44]张雪莲等:《西坡墓地再讨论》,《中原文物》2014年第4期。

[45]王洋等:《相近社会等级先民的食物结构差异——以山西聂店遗址为例》,《人类学学报》2014年第1期。

[46]《洪泽湖渔业史》编写组:《洪泽湖渔业史》,江苏科学技术出版社1990年,第1-2页。

[47]王玉金:《汉画所见汉代渔业生产初探》,《南都学坛》1998年第1期。

[48]尤振尧等:《江苏泗洪重岗汉画象石墓》,《考古》1986年第7期。

[50]陈松涛:《国内人骨碳氮稳定同位素考古学研究述评》,山东大学2014年硕士论文,。

[57][60]刘磐修:《汉代苏北农业探析》,《中国农史》2006年第1期。

[63]张全超等:《内蒙古察右前旗呼和乌素汉代墓地出土人骨的稳定同位素分析》,《草原文物》2012年第2期。

[64]司艺等:《新疆洋海墓地先民的食物结构及人群组成探索》,《科学通报》2013年第15期。

[65]张全超等:《新疆巴里坤县黑沟梁墓地出土人骨的食性分析》,《西域研究》2009年第3期。

[66]张雪莲等:《古人类食物结构研究》,《考古》2003年第2期。

[67]张全超:《云南澄江县金莲山墓地出土人骨稳定同位

(责任编辑:朱国平;校对:黄苑)

Stable Isotope Analysis of Human Bones Unearthed from the Han Tombs at the Junzhuang Site Located in Dongyang,Xuyi,Jiangsu Province

GUO Yi1ZHOU Shan-shan2CHEN Gang3LI Ze-bin4

(1、2.Department of Cultural Heritage and Museology,Zhejiang University,Hangzhou,310028;3、4.Nanjing Museum,Nanjing,Jiangsu,210016)

The Huang-Huai had been an area of mixed farming of millet and rice since middle Neolith⁃ic.Despite the fact that wheat planting was introduced into this area during the Western Han period,it re⁃mains unclear whether the dominance of millet and rice in this area was affected at the time.The stable isoto⁃pic analysis on the human bones unearthed from the Han tombs located at the Junzhuang site,Dongyang, Xuyi,Jiangsu Province shows a δ13C value range of-20.0‰~-18.4‰(-19.4±0.6‰,n=9),which indicates that people inhabited in this area in the Western Han mainly ate C3plants such as rice and wheat and that millet was no longer a main food resource.Given the crop assemblage of this are before the Western Han,it is speculated that the mixed farming of millet and rice in the northern area of Jiangsu started to shift to that of rice and wheat in the Western Han period.A comparison to the stable isotopic data from other sites of the same period in China reveals a drop of millet composition from west to east,suggesting an uneven cultivation of wheat between the eastern and western part of this rear;wheat cultivation was practiced in Guanzhong ar⁃ea at a much later period than that of the eastern costal areas.

Junzhuang site;Carbon and Nitrogen stable isotopes;diet;Huang-Huai area

K871.41

A

2016-01-05

郭怡(1981—),男,浙江大学文物与博物馆学系副教授、博士生导师,主要研究方向:科技考古、生物考古。

周杉杉(1992—),女,浙江大学文物与博物馆学系硕士研究生,主要研究方向:科技考古、生物考古。

陈刚(1981—),男,南京博物院副研究馆员,主要研究方向:汉代考古及博物馆教育。

李则斌(1963—),男,南京博物院研究馆员,主要研究方向:战国秦汉考古。

本研究受到国家自然科学基金项目(批准号:41102014)、浙江省哲学社会科学规划项目(批准号:16NDJC171YB)、浙江省文物保护项目(批准号:2012009)、中央高校基本科研业务费专项项目、浙江省之江青年社科学者行动计划(批准号:G143)、浙江省教育厅科研项目(批准号:Y201225579)和浙江大学学科交叉预研专项项目的共同资助。