从张光宇到光华路学派(下)

2016-12-27张世彦

文 张世彦

从张光宇到光华路学派(下)

From Zhang Guangyu to Guanghualu School (II)

文 张世彦

贰

张光宇和很多中国当代画家一样,长时间怀有一个美好的夙愿:画壁画。因借宏大的墙,表述宏大的事,抒发宏大的情,营建宏大的境。近代中国的长期动乱中一直不得机宜,只能抑存在心。终于在他辞世以后,1979年,北京首都机场壁画群出世,这是他的伙伴和学生们的一个了不起的建树。《哪吒闹海》《森林之歌》《白蛇传》《巴山蜀水》等十几幅新作,表达了他们对于世界、人生、价值的哲学思考,和华夏民族的人文精神。幅面之大、数量之多、质量之优,在全国尤其美术界引起巨大的轰动、震撼。

其铿锵有力的步伐意味着三个崛起:华夏壁画古国的辉煌实现了当代中兴;中国画坛从此摆脱了观念和形态的多年桎梏;一个与主流不同的光华路学派应际破蛰而出。

这批机场壁画最吸引人们瞳仁注意的是,画面中悉数尽显、批量出现又各有千秋、分野赫然的装饰风面貌。这种“装饰风”面貌,是光华路中央工艺美院各位画家持守的共同契会,也早已在平时大大小小的绘画创作中,崭露了同样倾向的峥嵘头角。

各种图形,尤其是人物,都对自然原貌作了适度的整理、归纳、夸张。与“似与不似之间”的程式化的变形依傍一起的是,简练流畅、精细勾勒的铁线描。画家们曾借助对自然物象的写生,练习技能和记录素材;写实,在他们则是一种可供选择的表现风格。原态的写生和写实,在他们的画面上不是主导因素。

设色填彩,色调定盘,以传达自家心底的喜怒哀惊为主要依据。不拘泥于各自固有色的本原状态,但也有若即若离的疏远。不忌讳甚至乐于使用民间年画般大红大绿的强烈对比,来制造热烈、喜庆的气氛。

章法组合,径取中国古典和西方现代的多时空组合的精华。舍弃固定视点、时段、对象的写生写实之观照所得。用化纵为横之法,以及聚拢于此的诸多技巧,化自然空间中诸多物象的纵向排列为画中空间诸多图形的横向排列,营造了二维的画中空间。这样的空间样式,能够为全画上下左右的每一个局部提供精细描写的可能。

承载壁画的墙壁有巨大的幅面,必须填充、布置以浩瀚的图形信息,才能物尽其用。以全程排列之法,以及聚拢于此的诸多技巧,有条不紊地表现了物理空间中诸多现象的变化过程序列,搭建成四维的运动空间。或以远引遥接之法,以及聚拢于此的诸多技巧,机巧智慧地表现了客观世界中的未必可视的人类心理活动,搭建成五维的心理空间。这都是绝佳的选择。画中空间的营造,是壁画性命攸关的特殊属性,是壁画家们必须而且乐于把握的基本能力。这种手法的画面全局经营,比较起单体的形色,能够更方便地抒发优美典雅的人间诗情,和袒露是非曲直的众生判断。

这批数质兼备的新风貌壁画并非突兀现身,并非头脑发热灵机一动的立等可取。它们滥觞于历久的文化原创意识和本原的多元价值观,受惠于自体启动和追问的反躬内察机制。它们都是在保持雍容大雅的华夏传统之整体格局中,作细处微调弥新,而不是绝情地、弑父般地以新代旧。

壁画作者都是经过严格训练、学养充实而观念成熟、行为稳健的画家,早就热切期待这必然到来的变革趋新。20世纪70年代末,还在文化封闭的尾期,他们还没有机会邂逅几年后蜂拥引进的西方现当代艺术的强烈冲击。所以,这些壁画之降生,没有涉嫌对外来文化的急学现用、转手倒卖;也没有采取西方现当代的进取模式,另垒炉灶、立新非旧。当然更不是“文革”红卫兵式的起哄搅局、砸烂一切,霸主帝王般地强势贯彻、挟权推行。

《哪吒闹海》 张 仃 1979年

《唐人马球图》 张世彦 1983年

我后来任教于中央美术学院20年,但在光华路吃的开口奶,决定了我在壁画创作中最看重的,是多时空的画面组合。《唐人马球图》《我是财神,财神是我》才是自己心目中真正的壁画。因为前者有时段进程的有序排列,后者有多方情思的有理嫁接。

首都机场壁画群,显示了新中国成立以来,与中国绘画界主流动势大异其趣的另样绘画作风。而且是蜂拥而来,并非孤标独步。人们意识到,北京东郊光华路的中央工艺美术学院的绘画群体结成了,出现了。

人们还联想到:新群体崛起之前,代表主流动势的,与它观念和风貌不尽相同的另个群体。这是北京城里校尉胡同的中央美术学院。如今,两类不同观念和风貌,都已经是成熟的系统,都有了学派的规模和级位,旗鼓相当,对称并存。尽管在自身实力和外界影响的层面,两者还未曾对称得严丝合缝。

为表述时称谓方便,这里姑且以地名为由,叫做“光华路学派”和“校尉胡同学派”。

在20世纪的后半叶,1949年至2000年的五十年岁月里,两个群体、学派的生成、发育、消遁,是个端倪可察、不容忽视的历史存在。风貌、主张、渊源、人物的绝然不同,堪作比对,值得研究。这里,且容笔者作一些初步的、肤浅的思考。

1949年新中国成立以后,美术界的主力长年落足于在美术院校这片高原上。其中北京校尉胡同的中央美术学院成立在先,并以马首是瞻之势居于全国最高峰位置,已是无庸置疑的事实。这里,集结了中国最优秀的绘画大家—水墨画家、重彩画家、油画家、版画家、雕塑家们。他们,胸中豪气驰荡雄壮,以大量的精湛画作讴歌时代,激励民众。承继自法兰西、俄罗斯、苏联的以“写生 + 写实”为主导的形色描绘功力,在国内也已超拔无比。

1956年成立的中央工艺美术学院,在北京光华路以实用美术为家园基业。一大批染织、陶瓷、装潢、室内装修的国内顶尖的设计专家之中,也有若干绘画专家任教于各系的各种课程。这些画家中的主要一部分,在绘画进取的层面,有着自己明确的美学方向和艺术理念,以及与此配伍默契的方法、技巧、面目。这是对大自然赋予的物象、现象、心象之种种妙谛,实行精神生产的转化之时,都把融进自己的艺术才华和艺术智慧,传达自己的感动和思考,当作天赋机缘。他们的主导意识和自由驾驭,具体地体现于“似与不似之间”的程式化处理的制高点上。这与当时社会风行的主导潮流差异很大。他们偏隅一旁,长时间沉静地持守、酝酿、磨练、积蓄。

光华路学派中最为领先的掌门人是张光宇。他读书只到小学毕业,美术、绘画之类的专门科班训练更谈不上。在挣钱养家的漫长岁月中,他视野开阔,汲纳众长。饱经磨练,眼界提升、志向超拔之后,孕育了一个美好的愿景:画一种前所未有的现代感很强的新的中国画。他的那些插图、漫画、壁画,表现出的形、线的风貌和意境的韵致,都可以看成是“新中国画”愿景的具体实践。

画面中形色及其组合的“似与不似之间”的程式化处理,那时叫做“变形换色”。20世纪50年代,把“装饰”二字与绘画作品的这种样式嫁接到一起,叫做“绘画的装饰性”,叫做“装饰风绘画”,叫做“装饰画”。光宇先生立即猛醒,这就是他魂牵梦萦的“新中国画”的恰到好处的命名称谓。从此,他更加着力于这种以“装饰画”冠名的创作。就有了1960年前后的那批民间故事插图,比之前几十年间的作品,涵纳更见丰腴,刻画更见深沉。

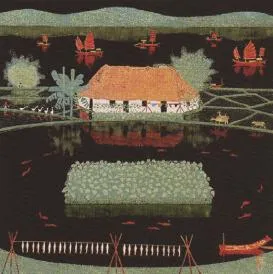

《百里漓江》 姚 奎

“装饰画”的概念提出以后,曾先后有权威人士认为:不过是变形夸张的漫画而已,抛物线充斥的商业画而已。权威太大,别人又没有细想,就不曾接茬儿吭声。“装饰画”中,平面的造形之中,的确包含着其来有自的变形夸张和抛物线。我们不妨先回视一下以往的贯休、陈老莲,又平视一下当代的林风眠、关良,再远视一下外国的毕加索、马蒂斯,他们都各有不同方向、品位的变形夸张和抛物线,却都没有被视为“漫画”“商业画”。而是都各有美谥,曰“文人画”,曰“水墨画”,曰“现代主义”。看来,这种“漫画而已”“商业画而已”之类的挖苦、斜视,近乎街头巷尾的信口漫谈和唯我独尊的排他狭义,与郑重的学术探讨和结论颇有疏离。

“装饰画”概念的提出,又得到人们认可而口口相传,有其必然之因。那个时代,“百花齐放”的口号下,显现的是一花独放的实际景象。任何一种主流之外的思考、主张,都会遭到大轰大嗡的绞杀,立毙脚下。驻守于工艺美术学院的画家们,无意奉“写生+写实”和服务当下政治为至高,而是以程式化的视觉美感为其表,努力追寻的内核是诗意栖居和“志”“道”“人伦”“教化”的涵蕴。

以“装饰画”自命,不触犯天条,也不触犯别人的既得机遇。这是个夹缝中低调生存的策略之举、权宜之计、藏身之处。游走自如、进退方便。时机适宜,就进,可以创建新的画风、画种,乃至画派、学派;时机不利,就退,可以隐身于周边实用美术之中,成为紧贴各个设计专业、为它们服务的基础训练课程。

那个时期,人们对“装饰画”的理解,还进一步归结为“三平”。其实也是“三无”。平面—造形的无体积厚薄,平涂—着色的无层次深浅,平视—构图的无纵深远近。这个“三平”口诀式的概括总结,易于称道流传,便于操作应用。得益于张光宇的多年示范和感染,这样的样式、方法、技巧,在首都机场壁画之前,已经常常出现于光华路师生的小幅面绘画作品中,成为他们明确的的基本格局。其后,吴冠中多有文论提倡形式美,重视抽象美,呐喊颇力,堪谓“装饰画”趋向的延伸。

与光华路的“似与不似之间”的程式化和“三平+三无”比较,校尉胡同那边则是立足于位置、瞬间、对象三个同一的双写:”写生+写实”。

双方的起跑号令、途中风光、前方目标,或有略同,更多的却是,好尚各异。

“似与不似之间”的程式化,是光华路的画家们图形塑造的制高点,也恰恰正是与当时社会流行全然不同的“颜值”标准。认真对待天地自然的本真容华,拒绝取悦尘世市井的浅识陋见。不欺世,不媚俗。出发自原创意识中与众不同的追求,产生了各具个性、各有差别的概括简约。张光宇方圆襄济的形、线处理,在这里得到强化和延伸。图形意匠之生成,一面是与大自然构造、形貌的法度跟踵相随,一面是对传统艺术的经典法度切实把握,而不是闭门造车的某种异想天开。勾勒轮廓的铁线描,因其流畅舒展而筋骨毕露,曾被外界人士揶揄为“抛物线”。但“抛物线”者,如看成是传统程式“十八描”的当代延伸,也未始不可。

校尉胡同的画家们得益于长时间的周到而系统的训练,裸手描绘能力已经登峰造极。把单一位置、瞬间中面对的男女人众、山川树木、街道室内的所得印象,以精准的形状刻画、体积描写,轻而易举地摹写得极其栩栩如生。写生,是练功,也是能够参展的作品。写实,是精益求精的终极尺度。单体图形的深耕细作、真切感人,是校尉胡同的画家们最为擅长的生花绝技,也是他们独步天下、傲视群雄的强大实力之所在。

三十几岁时,我画一个特大人头用了五天。一位同代人的庄姓央美学子看了说:“还没画够。”仅只四个字,令我幡然警觉。我首次具体地感悟到,央美训练过的人对于画面细处的精湛要求,大大胜过出身于光华路的我之粗陋浅薄。因而提醒了我,此后几十年要怎样地善加弥补竭诚修好。

用色层面,在光华路,固有色只是个参考因素。他们的设色原则是表达作者自己的情感倾向。他们对“随类赋彩”的理解是,根据自己的或喜或怒或哀或惊的情感类型,来决定、杜撰或红或黄或绿或蓝的全画色调和细部色阶。

《愚公移山》 徐悲鸿 1940年

《漓江春色》 祝大年 1984年

《背篓》 庞薰琹 1946年

在校尉胡同,固有色是始初的基本追求。后来出现的冷暖互补和阳光色、环境色产生了瑰丽悦目的画面效应,也仍然保持着对固有色的顺随依附和适度延伸。

光华路的画家们,更愿意借力于化纵为横之法,以及平摊变位、平行排列、横竖同量、进退避就、线形共用、多位视点、封锁背景、影像结构等诸多技巧,来营建两个维度的平面空间。在这样的画面里,分布于上下左右各个角落的所有图形,在不同的空间位置中,得到了同样的体量尺度、清晰度、完整度,因此都有可能获得同样程度的精细描写。

对于大自然中万般物事的流变现象,对于人类胸臆中起伏不止的万千心象,这里借力于全程排列之法,以及排列有序、断续襄济、次序引导等诸多技巧,还借力于远引遥接之法,以及位接、形接、态接、数接、音接等诸多技巧,把自然界物理空间中并不静止、未必可视的现象、心象,转化为静止的、可视的画中图形。受众由此获得了宏大开阔的各类画中空间,就有可能由此感知到百味风情因缘、千种众生本相、万般天地造化。

画面中,自由而多元的人造空间组合,在张光宇的诸多画作中,《神笔马良》《孔雀姑娘》《云姑》等插图中,《神女》《锦绣中华》等壁画中,已有多种样式的娴熟运用。垂范于后人,他的弟子又在不同题材中作了深度开发,并且有了量化的学术解析。

科学的焦点透视法,帮助校尉胡同的画家们搭建成功纵深空间,读者仿佛能够立马进入画面之中。借力于错视幻觉之法,以及近大远小、重叠覆盖、聚向焦点、视点效应等诸多技巧,在平面载体的画面上,真实、准确地表现出自然空间中对纵向深远的观照所得,亦即形变、态变之错视印象,营造了三个维度的画中空间。还同时借视点的不同,精致地表达了或敬仰或嫌恶或亲近的感情。[4]

体积和纵深逼真的画作,既能方便地保证主体图形在全画中的突出地位,又能令一切文化背景的受众面对画面,立即产生感同身受的情绪呼应,使读画人产生有如进入真实世界的惊喜,因而能胜过一切其他样式,直白顺畅地实现画家和读者的心理交流。这类画作常常参与各种信念、理想的宣传鼓动,或宗教或政治或商业,都获得了有发必中的收效。

光华路学派和校尉胡同学派,对于画面的表层处理,都恪守艺术底线,兢兢业业于艺术质量和品位,不肯因画外的功利而稍有懈怠。

两个学派各有其昭著高耸而得意的长项,和漏水无奈而虚亏的短板。竟是刚好你我交替对照、互为标榜:甲之所长,恰是乙之所短;甲之所短,恰是乙之所长。

两个学派之判然不同的美学取向,还表现在画作之取材立意和艺术职能的层面。这里更直接地体现了各自深层的世界观、人生观、价值观、艺术观,体现了他们未必毫厘尽同的哲学担当。

首都机场壁画群的题材选择,与“文革”刚结束、拨乱反正刚开始的国家时政实态必然密切关联,同时也取决于机场这个旅行枢纽建筑物的实用功能。十年至十二年的“文化大革命”政局动荡不安的记忆犹新,忽此忽彼变化无常的意识形态总是祸及人身,让人余悸难退。各位作者和委托人只能仰赖风花雪月类的轻松题材,以避免耽溺于争执纠纷,跌足于陷阱深渊。神话故事、河山景色、风土民俗、青年男女……就成为理所当然的必选题材。这倒也正好是旅途环境之安适轻松氛围所需要的。多数画面的这些题材,似乎与沉重深刻的“言志”“载道”不大搭界。它向读者呈现的是,涵纳宽泛至全人类、跨越久远至全历史的普世诗性生存。其审美作用和艺术价值,也不在“言志”“载道”之下。

张光宇

庞薰琹

郑 可

祝大年

张 仃

其中的文学或神话题材的人物画,并非当代题材,所隐约传达的惩恶扬善、讴歌英雄之立意,的确未曾与时下政治动静之左右倾向靠拢。但也和他们以往的大量小幅面画作一样,都是在形式美之后隐匿着里层内涵。或诗意栖居,或言志载道,“成教化,助人伦”。都不是仅只着眼于炫耀形色卖相的所谓“本体”论作品。

这里的题材、立意,是张光宇历年漫画、插图、壁画……的精神延续。张光宇的民间情歌插图、《西游漫记》和一系列时政漫画,以及非外界命题的自主创作,一向都是紧密串接着他的内里心底之纠结,或诗意栖居,或言志载道,“成教化,助人伦”。

光华路学派的教授庞薰琹在课堂上讲授《中国历代装饰画研究》时,每介绍一幅古人画作的艺术处理技巧,总要同时告诉学生,这种技巧所传达的是哪种情感。如今即将耄耋的笔者以为,不必把此举当作对权威主张“形式服从内容”的机会主义依从、附会,而应看成是通晓中外艺术历史进程因而居高临下的大艺术家,更穷通艺术的终极职能和文化价值。

到了后来,我这晚学后生就循此思路为自己制定了判断画作优劣高下的三层尺度,只供自己使用:操作难度、原创力度、境界高度(养目煽情+通文启智+明志修性)[5]。举凡史上一切中外人士的佳作劣品,都依此尺度确定它在我心中的艺术坐标位置,对号入座地分别装到或高或低的抽屉里。那些技艺精良、形迹豪华而缺少深层涵纳、无意哲学担当的画儿,在我看来,多数是登不上大雅高堂的“能品”而已。其中有一些其实是视觉游戏,可以放在最下格的抽屉里。

校尉胡同这边,以《在延安文艺座谈会上的讲话》为艺术创作的行动纲领,接踵跟随时代前进的每一个步伐,密切贴近人民生活的每一寸肌肤,力挺正面能量,颂扬英雄伟人,为新生政权的巩固、壮大,高唱鼓舞赞歌,为升化人民精神发育的素养,提供了优质营养,十分成功地实现了为政治服务的真诚愿望。从中国文化的进程看来,这正是把“言志”“载道”的传统主张,凝练、聚焦于时下的政治需求,是特定时段文化走向的必然产物。

“写生+写实”的双写传统,视个人生命中切实而鲜活的亲身体验为艺术创作的源泉。由此所获肺腑之中的真切感受,直抵宇宙和人生之堂奥,采撷自然和社会之精髓,因而能够产生具有明赫的始初原创+个性特色的取材、立意,以及具有明赫的始初原创+个性特色的画面中各元素、各层次之处理。 鄙视搬套照抄、拼装挪湊前人之既成格式的市侩投机把戏。

《胜利渡长江》 刘开渠 1958年

新中国成立前后几十年间,他们创作了一大批红色经典作品。早期的年画,后来的历史画、中国画、油画、版画、雕塑等,《农民和拖拉机手》《地道战》《给爷爷读报》《开国大典》《人民英雄纪念碑浮雕群》《中国人民大团结》《狼牙山五壮士》《群英会上的赵桂兰》《机车大夫》《武昌起义》《夯歌》《四个姑娘》《当代英雄》《我们走在大路上》《忽报人间曾伏虎》等,以及先前的《愚公移山》《流民图》等,是当代中国美术史中刮目相视而脍炙人口的光焰亮点,在全国民众心中产生了重要的鼓动效应。这一笔宝贵的文化财富,是校尉胡同学派画家们无可磨灭的历史贡献,略可与20年代30年代墨西哥的政治壁画媲美。

两个学派,无论热衷诗意栖居之时,或是力持言志载道之时,他们的创作意旨都紧密联系着父老之甘苦与欢乐,和国家之兴衰与进步。从来没有把空洞苍白的自我表现,把脱俗的个性张扬以及超凡的“颜值”高蹈,或者把市侩圈中的名利追逐,当成修为的主导动机和作品的炫耀卖点。

风貌、方法、理念不同,取向于或诗意栖居或言志载道,立足于或写生写实或变形换色的不同学派,都昂昂然、巍巍然并存于世,是民族文化乃至人类文化前进过程中之必由、之优胜。不同取向、不同价值观的各种学派,共生同在,定可远望人类文化发展的灿烂前景。比起以新代旧、立今废古、有我无你那种逼仄、残暴的发展模式,不是要好很多、很多吗?

至于在画中表达政治态度立场的作品,在心智旷达的人们的意识里,通常也是“言志”“载道”参天大树中的一簇枝丫。政治题材的绘画作品,正如文学题材、宗教题材的绘画作品,在人类文化疆域中的覆盖宽度,在社会发展流程中的跨越久度,都有着一定量级的圈围,都不是这棵参天大树中的唯一,也未必是至高,却都是一种不可视若罔闻、不必鄙薄嫌弃的绵亘存在。它们所建立的艺术表层之样式、方法、技巧,以及深邃内涵之能量,都是人类文化发展中的重大建树,都足以垂范于各类另样职能的后世绘画作品。“本体论”之说,艺术历史长河中西方人的一己之见,逞一时之利而涵盖不了泱泱千年的华夏文化,遑论全球全人类文化。

光华路的不同画家之间,其形、其色、其组合以及取材立意,也有或偏工或偏写、或艳丽或清雅、或多维或单维、或抒发诗情或言志载道的差别。但他们之间,还有共同的美学追求。

徐悲鸿

刘开渠

蒋兆和

叶浅予

李 桦

吴作人

江 丰

董希文

他们在图形描绘的层面,有敏锐激进的原创意识。在洞悉客观现实之种种,寻求自然的本原实形、实态的基础上,他们更在意的是,实行主观情感操控的改容易貌,以各自的艺术杜撰来改变、超越人们习见的自然真实。他们所擅长的画面全局之多时空组合,为读者公众展开了观照之视野,掘寻了思索之潜幽。他们非常重视画面中形、色、组合的形式美感,以及由不同类型的美感效应,激发出读者的各种相应的喜怒哀惊之感性律动,从而串接至既定方向的是非曲直之理性判断。这样的审美程序,是他们努力为之并愿意收获的成果。

他们的成功,得益于汲纳古今中外一切文化的大尺度心胸开放。

校尉胡同的不同画家之间,其形、其色、其组合,以及取材立意,也有或精致或粗犷、或柔和或强烈、或疏阔或紧密、或慷慨庄重或沉静安详的差别。但他们之间,也有共同的美学追求。

这个学派的图形描绘的层面,有沉潜厚实的守成功底。从单体到全局,都虔敬竭诚地尊重、精致入微地研究造化所赐的客体现实之种种,以通体肖似客观物象为最高标尺,予以逼真精湛的再现。他们善作单体图形的精细耕耘。这是他们重塑自然、人生、社会之客观真实的不二法门。

他们的成功,得益于旷日持久的磨练砥砺、精益求精的专一经营。

绘画艺术,是一种全人类共建而常享的文化成果。

我们对某种绘画现象的考量关注点,不必只着眼于画家们惨淡经营而痴情乐道的绘画本体之表层技艺。绘画行为是一种全方位、全层次的操作:形状、色彩之外,还有章法布局、构思立意,更有内里涵蕴的喜怒哀惊之律动和是非曲直之判断。这些操作,总是紧密关联着、依附着人类文化的其他层面:哲学、伦理、道德、宗教、政治、文学等,甚至自然科学、工程技术……诸多层面能否得到全方位照应,事关重大,不可小觑。这就是,不被所在人群内,因所在地域之门户窄狭而层次趋浅的专擅常规,所束缚。循此关注点追究,就会接驳至作品在空域中的覆盖面,得到或宽阔或窄狭的认识。

我们的考量关注点,方位维度的所在之侧旁,还有时序维度的所在。对既往文化,是敬畏、接力、发扬,还是摒弃、否定;对现今文化,是尽悉、认同、携手,还是轻蔑、排异;对未来文化,是展望、期待、催生,还是淡漠、无望。对三个时段作何取舍扬弃,也是事关重大,不可小觑。这就是,栖守于特定人群内,即使所在时段辰光短暂,也不要被层次趋浅的好尚流行所束缚。循此关注点追究,就会接驳至作品在时序中的跨越期,得到或恒久或短暂的认识。

宽与窄,久与暂,怎样权衡,怎样选择,当然悉听尊便,当然各得其所。张光宇五十年的巨量画作,如漫画、 插图、壁画……之中,画面境界之宽阔和恒久,受惠自他的人生视野之宽阔和恒久。宽阔和恒久之权衡、选择,昭显了张光宇影踪中的光华路学派生成、发育的哲学根柢。

所谓“装饰画”者,所谓“似与不似之间”的程式化者,并非空穴来风,而是其来有自。庞薰琹一部《中国历代装饰画研究》有近二十万言的记叙规模。自晚周帛画开始,至汉画像石、两晋唐元明壁画、宋卷轴扇面画、明木版画、清年画……衔接上当代后续的光华路学派,是一脉结结实实的华夏血缘之持续。光华路学派,滥觞于各种工艺设计的实用功能,落足于异样风貌独立画种的破壳出蛰。其出生、发育、成长的过程,可谓婉延曲折而井然有序。

《抗议者,杀!》 江 丰 1948年

《地道战》 罗工柳 1952年

《给爷爷读报》 蒋兆和 1956年

《西游漫记》(第四章第六页) 张光宇 1945年

光华路训练学生的绘画能力,有其独特的看家课程。一是,以多样统一为中心的十个形式法则,和后来从国外引进的平面、色彩、立体三大构成。这类课程以严谨的量化知识教会了学生,怎样主动地、有意制造画面中的视觉美感。二是,使用了颜料裸手绘制之外的多种绘画媒介材料和工艺手段:大漆之水磨、陶瓷之火烧、玻璃之熔炼、纤维之编织……学生们的视域得以展开,技能得以增多,为后来中国当代壁画在绘制材技层面拔尖于世界,预作了事先的铺垫。还有一个常在嘴边念叨的教导:工艺美院的学生要懂各类绘画,要懂绘画之外的一切艺术。学生们视野、资源的向外拓展,就势在必然。

在基础课中,单体图形的训练滞步于对古典图形的简单临摹,教材中没有前人技巧的量化明示和系统整理。全国统一格式的素描写生课和色彩写生课,没有可能向学生传授具有学派特色的能力,也是显而易见的。所以,这里的毕业生,历来的单体图形的刻画水平,普遍低于校尉胡同。就是那些后来已经是名家的优秀人才,挺好的构图立意,个体图形层面上却常见单薄空泛,不及校尉胡同,更不及师长。这里的比较,当然不涉及不同风貌之间的不同类型差异,是甲还是乙,而是指各自风貌之中的各自实际高度,是五还是七。

校尉胡同这边,传统素描课是绝对的超级强项。有了三面五调子和解剖学的高度量化解析,任何一位教授,都能使任何素质的学生在入学后一年内,一准儿做到素描过关,足以完成形状和体积惟妙惟肖并尽善尽美的作业,而且是任何一位青年教师都能轻易胜任。在此基础上,无论是原途直行,写实到底,或者是另起炉灶,变形换色,都已具有先天优势,必然胜券在握。透视学知识则以同样的量化手段,帮学生很快学会营造纵深完美的画中三维空间。

体积和纵深的双重优势之中,孳生了一个系列的理念:“造型好就能画好画”“构图不必教”“创作不可教”,长期以来作为全院教学的主导思想。20世纪50年代初即已取消构图课,至今未有变化。奇怪的是,大批留苏教师居然没有把苏联美术学院中并列的三门大课之一的构图课带回来。十几年间,入学考试两次废除创作卷子。结果呢?很多毕业生做不出一张创作稿子,就围着校园办高考预备班教画写生。历届考生进了美院再画写生,在写生的圈子里循环不止周而复始,作自体单性繁殖,面对社会公众的深层审美需求,拿不出能够因借完美的章法布局通向深层内涵的创作。

天长日久之中,两方面传人的艺术直觉、自觉,在多层面的磨砺之后,他们的美学追寻、绘画理念、样式手法、面貌作风的差别,越来越清晰、越具体。

这些差别的源头是各自的师长,亦即学派的领军人。

不同的训练内容和模式,也直接关系到两个学派后继人才的成长方向。

如果志得意满于身家长项,抱残守缺于固有劣势,其艺术作风、品种、学派的发育壮大,难有保证。也无妨说人类文化这一层面的发展,未可乐观。

光华路学派似乎酝酿于1956年中央工艺美术学院之始,几位师长的画作似乎由此开始了端倪显露。其实,应该上溯到30年代。那时,张光宇的抒情民歌的插图、时政讽刺的漫画、言志载道的壁画,庞薰琹的民族风情水彩写生,张仃的时政讽刺漫画,都是既取“为人生而艺术”之长,倾力于深沉的忧国忧民而捐弃表层的自我表现,又取“为艺术而艺术”之长,以高标的绘画品位格局驱除世俗的个人名利好尚[6],都已经有模有样,羽翼丰满。到了学院成立,又有祝大年、郑可等一批实力雄厚的干将加入。虽然还不能与兵强马壮的校尉胡同相比,但志同道合的一群也形成了有相当实力的领军集体。

张光宇,尽管早逝于20世纪60年代中期,未曾参与首都机场壁画群的创作,但五十年来他的数量浩瀚、风格独树、影响深远的作品,插图、漫画、壁画等,于诗意和志道两方面作双向、双轨进取的艺术理念,以及善待友朋提携弟子的为人处世,决定了他是光华路学派的当然而常在的首屈一指的领军者。即使已经仙逝遁离,也是不可替代的第一掌门人。

庞薰琹,也有很多优秀画作面世。但最为重要的是他的一本巨著《中国历代装饰画研究》[7],讲的是悠久的史,史中有坚实的论,为这个学派奠定了完整厚实的理论纲领。由此,“装饰画”者,不被看成是一种画匠的手艺活儿,或闲人的视觉玩具。

张仃,画作涉猎于漫画、年画、壁画、水墨画、焦墨画……多个画种,学术著述也盈篇累牍。他以延安老干部和院长的身份保驾护航,行“政委”之责,保证大家的行为和作品之政治正确。在不容异端、不容离经叛道的社会氛围中,严防出现授人以柄的政治纰漏,躲开覆灭的厄运。学派因而能够安全存在和持续发展。我曾为学生会的每次活动画了大量的宣传海报,因为新形式的探索,经常被批判告状。每次张仃院长都下楼到操场亲自审查鉴别,然后对这些海报的绝大多数给予肯定,偶尔也有否定。

张光宇、庞薰琹、张仃,三人默契在心,经意不经意地、松松散散地各自职守一方,三足鼎立。好比是驾辕光华路学派的三套马车。三人之外,卫天霖、柴扉、郑可、雷圭元、白雪石、俞致贞、祝大年、吴冠中、阿老等教授在日常频繁授课中,殷切的倡导,点滴的教诲,都为学生的成长和学派的壮大,付出汗马辛劳。

《牵牛图》 张 仃 1961年

《鱼米乡》 乔十光 1962年

在校尉胡同那边,徐悲鸿是人尽皆知的当然掌门人,也不论他在世与否。他的早期作品《愚公移山》等,呈现着明显的既为人生又为艺术的艺术创作理念。至20世纪50年代,则与众人一起集中于对时下政治走向的热情关怀。他的擢拔英才和教诲后人的慧眼慧心,聚拢了大批合作者和追随者。李苦禅、滑田友、刘开渠、蒋兆和、叶浅予、李可染、李桦、吴作人、刘凌沧、王临乙、曾祖韶、夏同光、江丰、梁树年、王式廓、董希文、罗工柳、王琦、古元、周令钊、黄永玉等都是各个画种的一代大家。

中央工艺美术学院和中央美术学院两院之中,各位教授的艺术理念、风貌,并非清一色。两方面都有理念、风貌属于或接近于对方营垒的名家。后来,还曾出现过两个学院的人员对流入驻。这样的多元组合和互为交叉,对各自理念、风貌的取长补短和丰富多彩化,避免近亲繁殖,肯定有所裨益。

两个学院都是不同范围里的最高学府,都有马首是瞻的能量。它们的影响都能辐射到到地方院校以及社会团体。并且,也都会在各地出现未得面授亲传的私淑追随者。因此两个学派的人员队伍,还不能以学院院墙作为圈定界线。

两个学派,都不止于绘画表层样式、风貌的差别,都有各自独立的哲学担当作为支撑。因此,都已不仅仅是“画风”和“画派”的规模、级位。

两个学派都是自生自长,都非人为打造。除却这次本文提出“学派”的概念,作此番追怀,几十年来从无任何自我册封和外力掣动。

20世纪世纪50年代,两个学院相继建立。先是中央美术学院挂牌,几年后中央工艺美术学院从中分蘖出来。两个学派栖身于城里和城外的各自校舍,存在、活跃了半个世纪。

进入21世纪前后,中央工艺美术学院撤销建制,并入清华大学,增设了若干纯绘画类专业;中央美术学院迁址望京,增设了若干非绘画类二级学院。

如今,持续几十年的原本阵容和理念、风貌发生了很大变化。特色没了,优势没了。固有风采几近衰败,几近夭折。

《马》 韩美林 2005年

新校舍中的两个学院之理念、风貌,出乎意料地越来越靠近。竟然如出一辙,竟然互为镜中映像,竟然两元复归一元。正好像现在所有的中国城市市容面貌之千篇一律。大一统莫非又成时代风尚?

领军老先生先后谢世,实力传人散栖四处,学派的自我意识孱弱,宏观建设规划阙如、培训系统欠完善……,大约是主要内因。西方当代理念、风貌的强势冲击,另样人才的批量引进,社会评价体系的偏移变易……则好比雪上加霜。

是否完全终了?能否常青留香?That is the question. 这是个问题!

人员的集结已难重现是不争事实,但理念、风貌的延续,总能在各地时有所见,似乎没有真的全然消失遁迹。甚至似乎,在两个学院之外,其生命余力居然还显示出相当顽强的态势。

从全中国画坛之落英缤纷考量,光华路学派和校尉胡同学派之外,当然还有不一而足的其它学派、画派林立于世。此篇文本无愿也无力,不作缘外多头陈示比较。

半个世纪的实际存在,是个无可磨灭的历史事实。笔者曾攻读光华路五年,供职校尉胡同二十年。有此两栖经历,记叙这段史实,比谁都方便,比谁都应该。长我者,已入老迈耄耋之年,幼我者,少有聚谈交流之便。不长不幼的我,承担此举,自是责无旁贷。从一个门生、当事人的亲历见闻和切身感受出发,为后来的研究提供些可信的素材,是天赐本分、责任,无可推卸。回顾历史真实,可在更开阔的视野里,瞻望未来艺术实践的进程。但笔者先前没有充足的理论准备,现在必有见山不见水之疏漏,见水不见底之浅薄。

长达50 年的历史过程中,中央工艺美术学院对当今社会生活的重大影响,不仅得益于独具风采的装饰风绘画,还由于广泛而密切地进入人人休戚相关的衣食住行各类工艺和设计。中央美术学院中,中国画、油画、版画、雕塑各领域的渊源、主张、面貌,以及流变、更新,都有丰富的可资记叙和扬厉的内容。但在此文中,沧海万斛只能舀水一瓢。光华路方面,取其学院中非主体专业的装饰画成果;校尉胡同方面,取其学院中有主导作用的油画成果。以2万字的素材铺陈,对两个学派尝试最初的表述和论证。至于各学派的全方位、全过程探讨之系统展开,以至旁及哲学、心理学、社会学、经济学等全层次之细考深察,自是工程浩大,则须寄望于博学宏才的真正学问家。

徘徊于微观低处的笔者,难攀学术高原,遑论峭拔高峰,却也愿奉出此文,十之八为了尊重历史,十之二为了抛砖引玉。

组稿/刘竟艳 责编/刘竟艳

注 释

[4]“化纵为横”“全程排列”“远引遥接”“错视幻觉”各样式、方法、技巧,在《边·位·场·势·美—绘画章法解析》(张世彦著。北京:高等教育出版社,2011年。),第155- 264页,有周详表述。

[5]《 三层尺度》,张世彦撰。见《中国美术》2012年2期之113页。北京,中国美术出版总社。

[6] 参读《岁月封存不住的魅力》,李兆忠撰。见《书屋》2016年4期,第52页。