郯庐断裂带苏皖交界段活动特征初探

2016-12-27姚大全杨源源郑海刚王行舟

赵 朋, 姚大全, 杨源源, 郑海刚, 王行舟, 疏 鹏

(安徽省地震局,合肥 230031)

郯庐断裂带苏皖交界段活动特征初探

赵 朋, 姚大全*, 杨源源, 郑海刚, 王行舟, 疏 鹏

(安徽省地震局,合肥 230031)

以郯庐断裂带苏皖交界段淮河以南段为重点,开展地形地貌、断层露头等调查工作,并开挖地质探槽,发现该段断层错断了中更新世地层。对比淮河以北段的断裂活动特征,认为郯庐断裂带苏皖交界段在淮河以南虽然第四纪仍有过活动,但其活动强度较弱,而该地区其他方向的断裂截切作用是其活动性减弱的一个可能原因。

郯庐断裂带;苏皖交界段;中更新世;淮河

0 引言

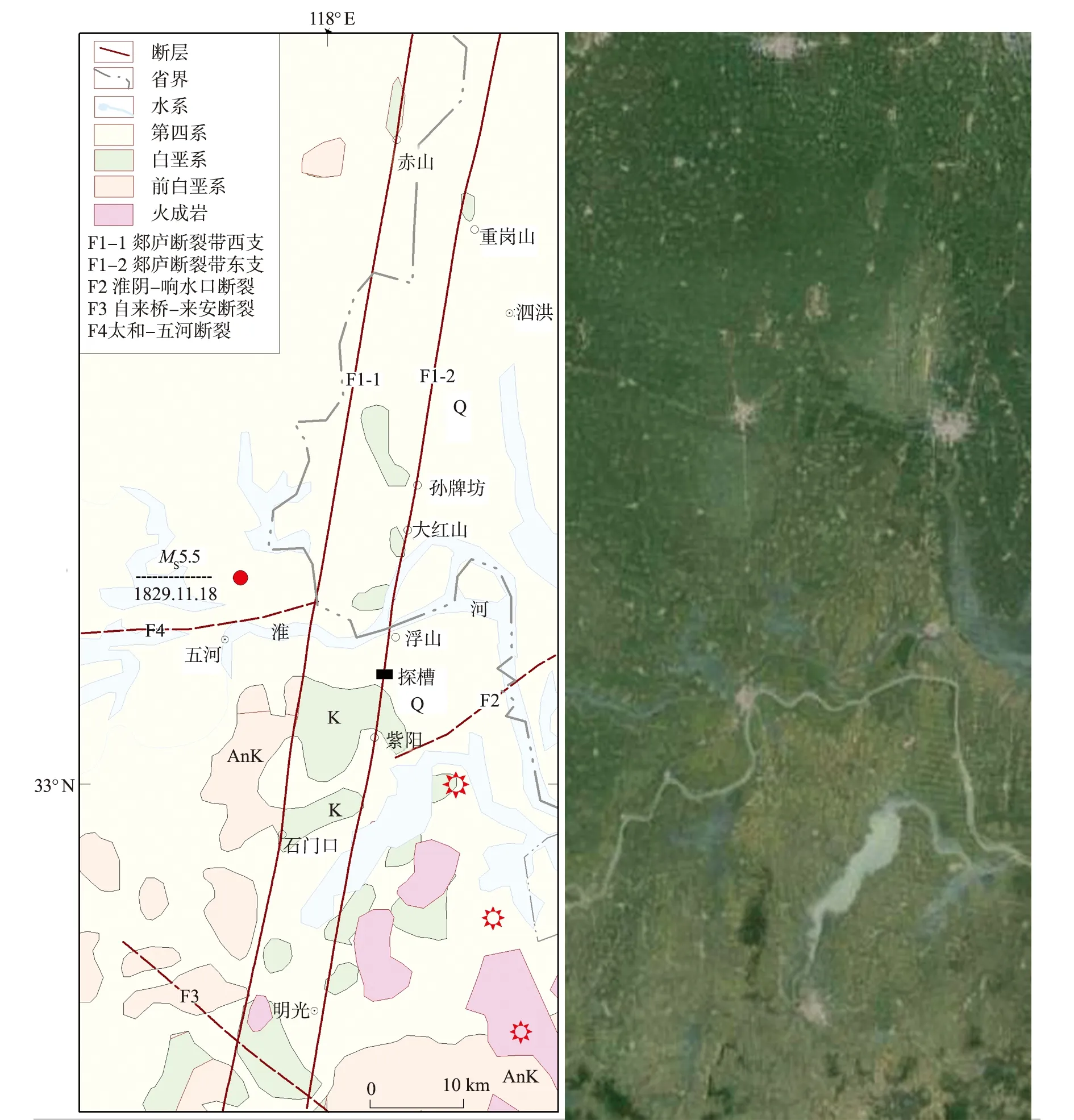

郯庐断裂带是我国东部一条主干断裂带,北起中俄边境的黑龙江鹤岗市、萝北一带,沿NNE-NE向往南直至长江岸边的湖北广济。它是一条规模巨大的岩石圈断裂带,为不同构造单元的分界线,控制了两侧地震地质环境的差异性发展。狭义的郯庐断裂带,即发育在鲁苏皖3省的断裂段。该段在地震活动以及地球物理、地貌特征和次级断裂组成等方面差异性较大,总体来看,山东、江苏段断裂活动性较强,在山东莒县石井[1]、莒县青峰岭[2]、郯城纪庄[3]、江苏宿迁晓店[4]等多地发现晚更新世—全新世活动断层,安徽段活动性相对来说较弱,仅在安徽泗县赤山见晚更新世活动断层[5]。其中,位于苏皖交界处的淮河自西向东流经郯庐断裂带,两侧的地形地貌有较大的差异(图1),在工程项目的地震安全性评价中,淮河以南段仅根据地貌特征、第四纪地层分布推测为早中更新世活动断裂,但并未有确切的地层证据。

本文研究的郯庐断裂带苏皖交界段展布于江苏泗洪、安徽泗县至五河、明光一带(图1)。以太和—五河断裂为代表的近EW向构造是淮北块体和皖中块体的分界线[6],该横向构造大致沿淮河发育,在研究区内与NNE向郯庐断裂相交。根据所切穿的构造单元不同,郯庐断裂带以淮河为界可分为2段[7],南、北两侧断裂在地形地貌、断层活动特征、断层出露情况以及第四纪地层分布等方面存在显著不同,其中淮河以北段晚第四纪以来表现出了较强的活动特征[5,8]。那么淮河以南段是否存在第四纪以来活动的证据,即错断第四纪地层方面的证据,这对于研究郯庐断裂带延伸入安徽以后的活动特征具有重要的意义。

1 区域地质地貌特征

郯庐断裂带苏皖段为华北陆块和扬子陆块2个一级大地构造单元分界处。该地区地质构造复杂,除郯庐断裂带外,还发育NE向的淮阴—响水口断裂、NW向的自来桥—来安断裂,以及近EW向的太和—五河断裂等(图1)。淮河自西向东流经郯庐断裂带,作为我国自然地理上的一条天然南北分界线,淮河南、北地形地貌等方面差异较大,而该区域复杂的地质构造是造成这种差异的一个重要原因。

1.1 新生代地层

区域内新生代地层成因类型多,岩性复杂。淮河南北两侧出露情况不同,淮河以北以第四系为主,淮河以南以前第四纪地层为主,而第四系多分布于河湖边、山间凹地等处。新生代地层的性状特征见表1。

图1 研究区卫星影像图及地质构造简图(卫星影像据Google地球)

层位岩性描述分布区域第四系(Q)全新统松散的亚砂土、亚粘土及细砂粉砂层河湖沿岸,山麓附近上更新统为褐黄色亚砂土、亚粘土,质地较松。平原地区中更新统上部为褐红色的亚砂土、亚粘土下部为褐黄色砾石层,砂质胶结泗洪零星分布下更新统上部为橙黄色砂层中部为灰绿、黄绿色砂质亚粘土底部为砾石的灰绿色砂土层泗洪零星分布新近系(N)上新统以基性火山喷发堆积为主,为玄武岩夹少量的湖湘沉积物明光地区中新统上部为橙黄色砂层中部为浅灰绿色泥页岩夹泥灰岩下部为锈黄色的长石砂岩及砾岩明光、泗洪等地古近系(E)砖红色砂岩夹玄武岩明光地区

1.2 新构造运动及地貌特征

研究区新构造运动表现形式多样,主要表现为大面积的升降、断裂的新活动、断陷盆地的发育和火山活动等。在现代构造应力场作用下,新构造运动主要表现为差异升降运动。沿淮河发育的近EW向构造与郯庐断裂带相交,淮河以北新构造运动以垂直升降为主,速度缓慢,具有间歇性、不均匀性和明显的继承性,在总的下降趋势下,有升有降;淮河以南则表现为间歇性升降,以上升为主,陆相沉积及剥蚀交替出现[9]。

区域内地貌主要以平原、波状平原、丘陵为主,以淮河为界,南北地形差异较大。淮河以北属于淮北平原东南部以及苏北平原西部,大部分为冲积平原,地面高程13~19 m,由西向东缓缓倾斜,由古河流沉积物和近代淮河及其支流泛滥沉积物组成,在泗县山头、泗洪重岗一带有零星残丘出露。淮河以南为低山丘陵,沿河及湖边分布波状平原,地面高程20~60 m,最高可达90 m以上,主要为早元古代变质岩系组成,部分有第三纪砂砾岩覆盖,并有花岗岩出露。波状平原地区发育不均匀第四纪地层。

2 郯庐断裂带苏皖段断裂活动特征

郯庐断裂带在卫星影像图上有清楚的显示,该断裂苏皖段表现为2条线性条状色带,自泗县、泗洪向南一直延伸到淮河两岸的峰山、石门口一带,为郯庐断裂带东、西2支主要断裂的遥感影像表现(图1)。野外调查发现,线性条带为受断裂影响的一系列NNE向的低丘、凹地以及断续的水系,其中低丘坡缘还发育不连续的断层陡坎。本次工作在总结前人资料的基础上开展野外调查,重点对淮河以南段进行了详细的野外地质调查,并开挖了地质探槽。

2.1 淮河以南段断裂活动特征

在淮河以南段明光地区,针对郯庐断裂带东、西2支主要断层开展野外调查中发现了一些出露断面。其中,在紫阳山和石门口断面较为典型。

明光紫阳乡紫阳山采石场出露多条基岩断层,断层均属于东支断裂,断层发育于流纹岩与白垩纪砂岩之间,以及红砂岩内(图2)。其中,流纹岩与砂岩之间发育的断层规模较大,断层宽约0.6 m,断层带内为挤压破碎物质,发育丰富的挤压片理、扁豆体、角砾等断层物质,但未见新鲜的滑动面,为郯庐带早期活动的产物。砂岩内发育的断层平直,断面较窄,发育少量泥状断层物质,较硬,断层顶部为砾石坡积层(Q3)覆盖。该处未见断层新活动的痕迹。

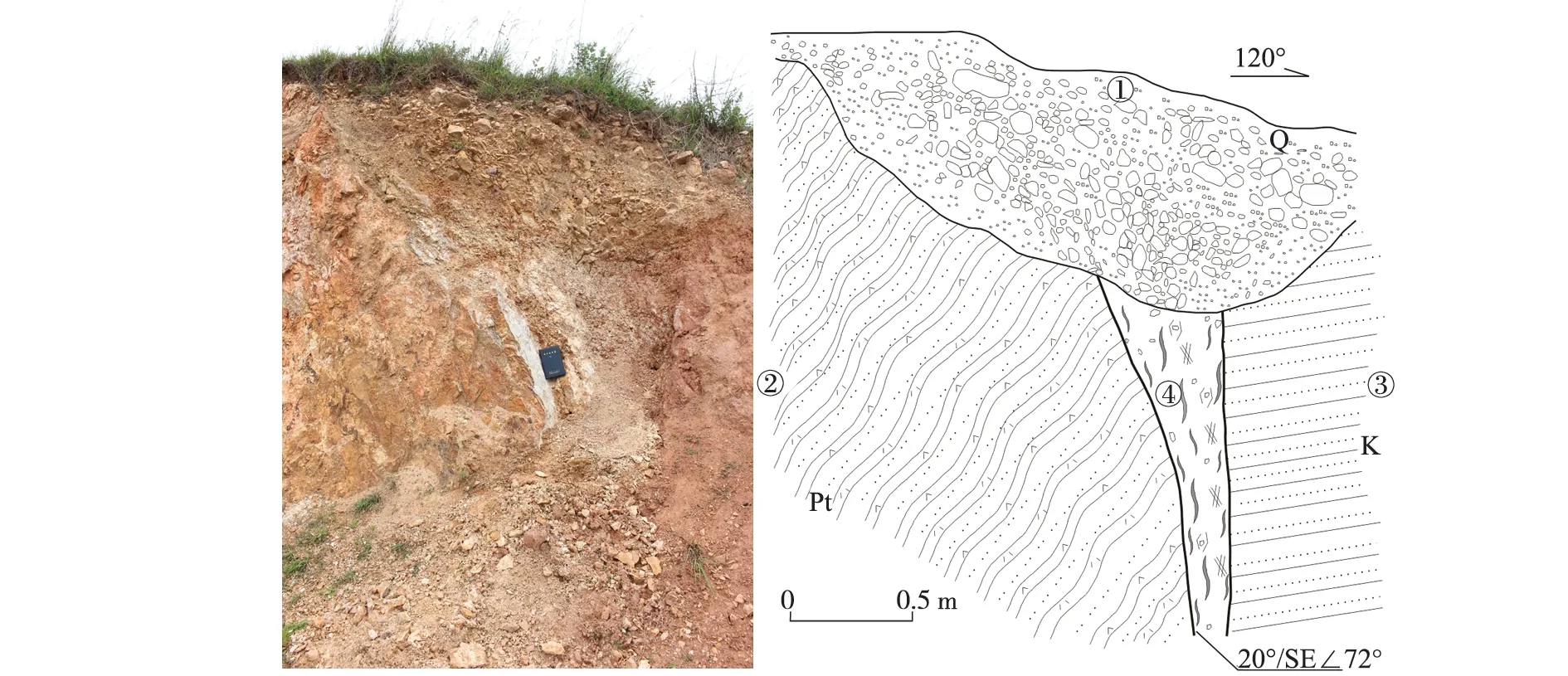

注:①砾石层 ②流纹岩 ③破碎带 ④砂岩图2 紫阳山断层剖面(照片镜像N)

在明光市桥头镇石门口泄洪口北侧,出露规模较大断层,该断层为郯庐断裂带西支断层,出露基岩为石英片岩与白垩纪红砂岩,在西侧的石英片岩内发育一系列的断层,断面形态各异,断层物质固结坚硬,为早期活动的产物。东侧断层发育于石英片岩与白垩纪红砂岩之间(图3),断面上宽下窄,底部宽约0.2 m,断层带内发育断层挤压破碎物质,靠近石英片岩一面发育较硬的泥状物质。断面顶部为一侵蚀凹坑,堆积坡积砾石层(Q2-3),靠近底部砾石定向排列,但未见和基岩断面连通,应为沿凹坑壁堆积排列形成。

注:①砾石层 ②石英片岩 ③红砂岩 ④断层带图3 石门口断层剖面(照片镜像N)

在紧邻淮河南侧的明光浮山,野外调查中发现,该地区发育NNE向的条形隆起,在隆起的东侧可见不连续的小型陡坎发育。本次工作在浮山南侧开挖一探槽(图1),揭示了丰富的断层现象。

该探槽长约6 m,最深处约3 m,宽约2 m,呈EW向展布。探槽南侧剖面如图4所示,剖面揭示的地层如下:

①耕植土:棕灰色耕植土,含植物根系,少量砾石。

②填土层:棕色堆积土层,人为平整耕地的填土。

③亚粘土:棕红色,含少量砾石,分布有点状或短条带状灰色粘土,向东侧逐渐减少,上部沿片理呈浸染状,含少量风化状铁锰结核。

④亚粘土:棕黄色,含较多断面为灰白色砾石,大小不一,发育的片里面有较多灰色浸染,也有的呈点状或短条带状,含铁锰结核,比东侧层③亚粘土稍硬。

⑤砾岩:深棕红色砾岩,砾径大小不一。顶部风化状,下部较硬,保留原岩状态。

从剖面上来看,断层发育于基岩及第四纪地层中,在底部砾岩与层③亚粘土呈断层接触,向上延伸入粘土中;可识别出较为平直的连续断层面,断面两侧第四系存在显著差异;断面产状走向6°,倾向NW,倾角85°,上部略有变化;沿断面淋漓有灰色物质,未见有断层泥发育,总体来看可能为较弱或者单次构造运动事件所形成;断层错断了层⑤砾岩、层④棕黄色粘土和层③棕红色亚粘土,而顶部被受人类活动影响的填土层和耕植土所覆盖。

剖面中层③、④采集的光释光样品测试结果均>100 kaBP,根据研究区内第四纪地层的分布以及性状特征[10],层③、层④为中更新统,即断层错断了中更新世地层(Q2),这说明该断层在中更新世曾有过活动。根据地貌特征、错断地层关系,以及揭露断面倾角较大等现象,表明断层运动形式为挤压作用下的逆冲运动。

注:①耕植土 ②填土 ③亚粘土 ④亚粘土 ⑤砾岩图4 浮山南侧探槽剖面(照片镜像S)

2.2 淮河南、北两侧断裂活动对比

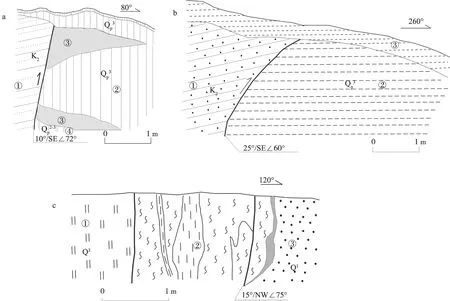

研究区域内沿淮河发育的近EW向断裂与郯庐带相交,淮河两侧的地形地貌、地层分布以及断层活动有较大差异,淮河以北段断层活动程度相对较强,主要表现为断层对第四系、水系的控制、地表错断最新地层情况等方面。学者对该地区开展了活动时代、运动性质、古地震等方面的研究,其中在淮河以北段发育较为普遍的晚更新世断层,包括泗县赤山、泗洪重岗山、孙牌坊等地。如姚大全等[5]在赤山开挖了一系列探槽,探槽清晰地揭露出2个楔体,砂岩上冲垮落堆积在晚更新世粘土之上(图5a),其上又被粘土覆盖,上冲断面陡立。沈小七等[11]在泗洪重岗山开挖的探槽北壁揭示出东侧白垩纪砖红色砂岩逆冲于晚更新世粘土之上(图5b)。谢征瑞等[4]在泗洪孙牌坊开挖的探槽剖面显示,Q3黄土与Q1白色砂层之间发育断裂挤压破碎带(图5c)。断裂挤压带内发育灰绿色、黄绿色断层泥条带,显示该断层至少在晚更新世有过活动。

注:a 泗县赤山;b 泗洪重岗山;c 泗洪孙牌坊图5 淮河以北段晚更新世断层剖面(据文献[4]、[5]、[11],修改)

近年来,笔者在靠近淮河北岸的峰山、大红山一带开展的野外调查中发现,断裂发育于NNE向条形岗地的坡缘,线性影像特征明显(图1),对晚更新世地层分布有一定的控制作用。淮河以南段地区由于区域处于弱隆升状态,第四系相对较少且分布不均,但是本次槽探工作表明,郯庐断裂在该地区第四纪以来仍然继续活动,错断了中更新世地层,即该段最新的活动时代可达中更新世。以上工作可以得出,郯庐断裂带苏皖段在淮河南北两侧活动性存在较明显的差异,淮河以北段的活动时代要新于淮河以南段,且活动强度也明显强于南段;同时由于受到较为一致的区域挤压应力,淮河南北2段的断层运动形式较为一致,即均以逆冲运动为主,淮河以北段还表现出右旋走滑的特征[12],而淮河以南段则不明显。

3 结论及讨论

郯庐断裂带苏皖段为郯庐断裂带南延的重要部分,本次工作重点对淮河以南段开展野外地形地貌调查、断裂露头追索,以及探槽开挖工作。野外发现的断层剖面显示断层经历了多期次不同性质的活动,开挖的探槽剖面显示断层错断了中更新世粘土层,表明郯庐断裂带淮河以南段在中更新世仍有过活动,对比淮河以北段普遍存在的晚更新世活动现象,从断面形态和发育规模来看,该段断裂的活动程度弱于淮河以北段,但运动方式仍和淮河以北段一致,为挤压逆冲运动,这也符合整体区域应力状态。

总体来说,淮河以北段普遍存在晚更新世活动情况,淮河以南段第四纪以来仍有活动,但是晚更新世以来活动不明显。从更大的范围来看,郯庐带自山东、江苏至安徽段,最新活动时代逐渐变老、活动程度逐渐减弱。造成这种状况的原因是多样的,其中可能的一个原因是沿郯庐带发育的一系列的NE向、NW向及近EW向断裂截切作用,减弱了其活动强度。研究区内现代小震较少,1990年以来记录ML≥1.0地震仅14次,最大地震为ML2.9,地震活动较弱,反映了该地区的应力处于积累状态。由于第四系的分布不均,该段断裂晚更新世以来是否存在活动的地质证据,还有待进一步地探索。

[1] 晁洪太,李家灵,崔昭文,等.郯庐断裂带中段全新世活断层的几何结构与分段[M]//活动断裂研究(3).北京: 地震出版社,1994.

[2] 宋方敏,杨晓平,何宏林,等.山东安丘-莒县断裂小店子-茅埠段新活动及其定量研究[J].地震地质,2005,27(2): 200-211.

[3] 李家灵.郯庐断裂带的活断层与郯城8.5级地震的构造条件[J].山东地质,1992,8(1): 43-52.

[4] 谢瑞征,朱书俊,丁政.郯庐断裂带江苏段全新世活动问题的商榷[J].地震学刊,1991(4): 15-18.

[5] 姚大全,汤有标,沈小七,等.郯庐断裂带赤山段中晚更新世之交的史前地震遗迹[J].地震地质,2012,34(1): 93-99.

[6] 陆镜元.安徽省地质构造与环境分析[M].合肥: 安徽科学技术出版社,1992: 61-65.

[7] 国家地震局地质研究所.郯庐断裂[M].北京: 地震出版社,1987: 31-55.

[8] 李起彤.郯庐断裂带江苏段全新世活动新证据[M]//中国地震学会地震地质专业委员会.中国活动断层研究.北京: 地震出版社,1994: 140-145.

[9] 安徽省地质矿产局.安徽省区域地质志[M].北京: 地质出版社,1987: 471-548.

[10] 江苏省地质局.1∶20万盱眙幅区域地质调查报告[M].南京: 江苏省地质局,1979: 108-120.

[11] 沈小七,姚大全,郑海刚,等.郯庐断裂带重岗山-王迁段晚更新世以来的活动习性[J].地震地质,2015,37(1): 139-148.

[12] 汤有标,姚大全.郯庐断裂带赤山段晚更新世以来的活动性[J].中国地震,1990,6(2): 63-69.

[13] 邓起东,张培震.史前古地震的逆断层崩积楔[J].科学通报,2000,45(6): 650-655.

[14] 李家灵,晁洪太,崔昭文,等.郯庐断裂带郯城-新沂段活断层研究[C]//活动断裂研究(1).北京: 地震出版社,1991: 164-173.

[15] 邓起东.中国活动构造图(1∶400万)[M].北京: 地震出版社,2007.

[16] 晁洪太,王志才,刘西林,等.郯庐断裂带下辽河-莱州湾段与潍坊-嘉山段地震构造和地震活动特征对比[J].华北地震科学,1999,17(2): 36-42.

[17] 徐嘉炜,马国锋.郯庐断裂带研究的十年回顾[J].地质论评,1992,38(4): 316-324.

[18] 张鹏,李丽梅,张景发,等.郯庐断裂带江苏段第四纪活动特征及其动力学背景探讨[J].防灾减灾工程学报,2011,31(4): 389-396.

Segment Activity Characteristics of the Tan-Lu Fault Zone in the Jiangsu-Anhui Boundary Area

ZHAO Peng,YAO Da-quan*,YANG Yuan-yuan,ZHENG Hai-gang,WAGN Xing-zhou,SHU Peng

(Earthquake Administration of Anhui Province,Hefei 230031,China)

The structure of Tan-Lu fault zone in the Jiangsu-Anhui boundary area is very complex.This segment can be divided into two parts by the Huaihe river and their tectonic active characteristics are very different.With an emphasis on the south part,the fault segment is investigated according its topography,fault section,trench excavation.The result shows that the fault has dislocated the the stratum of middle Pleistocene.Compared with the north part,the tectonic active of south part in Quaternary was clearly weak.The cutting action of faults in other direction may be one of the possible reasons for the weakening.

Tan-Lu fault zone; fault in the Jiangsu-Anhui boundary area; middle Pleistocene;Huaihe river

赵朋,姚大全,杨源源,等.郯庐断裂带苏皖交界段活动特征初探[J].华北地震科学,2016,34(4):54-59.

2016-09-30

地震科技星火计划项目(XH16018Y);安徽省公益性地质工作项目(2015025)

赵朋(1982—),男,山东德州人,工程师,主要从事中长期预报及地震地质研究工作.E-mail:zp20031688@163.com

*通讯作者:姚大全(1956—),男,安徽桐城人,研究员,主要从事地震地质研究工作.E-mail:daquany@aheq.gov.cn

P315.2

A

1003-1375(2016)04-0054-06

10.3969/j.issn.1003-1375.2016.04.009