新疆阜康可移动文物普查记

2016-12-27张弛

文 图/张弛

新疆阜康可移动文物普查记

文 图/张弛

哈密焉布拉克出土裸体木俑

2013年12月,我有幸赴新疆昌吉回族自治州阜康市,参加全国第一次可移动文物普查工作。阜康位于新疆中北部,东天山北麓准噶尔盆地南缘,因“人间仙境”的天池和“雪海三峰”的博格达峰而闻名。阜康历史文化悠久,自古便是丝绸之路上的重镇。历史上塞种、月氏、匈奴、柔然、铁勒、突厥、回鹘等游牧民族,都曾在此地活动。清乾隆四十一年(1776),乾隆帝认为此地“物阜民康”,故赐名“阜康”。

在阜康工作期间,我有幸得到当地文物局领导和同事的帮助与照顾,对其辖区内的部分可移动文物进行普查,受益匪浅。其中许多珍贵文物背后,隐藏着尚待探究的历史之谜,我在此选取几件有必要记录在案的文物,谈一谈自己的心得体会。

独特的生殖崇拜文化

在新疆境内的史前考古发现中,有大量体现生殖崇拜文化的历史遗迹和遗物。从小河墓地的桨形立木和红色立柱到哈密焉布拉克的裸体木俑像;从康家石门子的交媾岩画到新疆各地出土的石祖和石阴,无不反映出强烈的生殖崇拜观念。生殖崇拜,简而言之就是先民对繁殖能力的赞美和向往。从世界范围来看,生殖崇拜是一种普遍的文化现象,是远古人类精神信仰的重要组成部分。目前国内也多有考古发现,在红山、庙底沟、马家窑和齐家等史前文化中,常见有表现两性生殖的人物图案。如青海乐都柳湾遗址出土过一件绘塑有女神像的彩陶壶,赤身裸体,体态丰满,并用夸张的手法勾勒出女阴轮廓。在甘肃临夏张家嘴齐家文化遗址中,也发现过多件造型夸张生动的石祖。到商周时期,生殖崇拜文化依旧兴盛。如内蒙古赤峰小黑石沟夏家店上层文化遗址中,出土过一件祖柄青铜勺,敛口弧腹,柄部如男性生殖器状,形象逼真。在河南三门峡虢国墓地出土的青铜龙纹盉上,亦见有第二性征明显的裸女形象。到了汉代,生殖崇拜文化经常出现在画像石与画像砖中。如徐州黄山汉墓中的《龙凤交颈图》和四川彭县、新都的《野合图》都是这一题材。汉代之后,生殖崇拜文化仍根植于我国民间,直到今日。

赤峰小黑石沟出土祖柄青铜勺

阜康土墩子农场出土石祖

阜康小泉牧场出土石祖

阜康阜北农场出土石阴

巩留出土石阴

在阜康文物普查期间,我见到了大量石阴与石祖。所谓石祖和石阴,就是石质的男女生殖器官模型。从考古发现来看,新疆出土的石祖和石阴主要集中在天山北麓沿线,在巴里坤、木垒、奇台、阜康、玛纳斯、乌苏等地均有发现。制作石祖和石阴的石材多被精挑细选,质地细密光滑,颜色以黑灰色或者棕褐色为主。石祖多为圆柱形,头粗茎细,通常有一至三道凹槽。石阴则为圆盘形,表面有明显的打磨痕迹,中部略微凹陷,亦有明显的凹槽。阜康出土和征集的石祖和石阴多为花岗岩质地,造型古朴,磨制精巧,细致夸张地反映出男女生殖器的形态。

石祖和石阴与远古先民祈求生育的愿望有关。这种祈求子孙昌盛的现象,不仅在古代西域非常普遍,在古代印度也有相似的表达方式。人们将石祖称为“林格”(linga),将石阴称为“约尼”(yoni),常将它们摆放在一起,表示生殖崇拜的含义。在印度一些庙宇的石墙上,象征着女阴的磨盘状石器和象征着男根的棒状石柱组合在一起,迄今仍受人膜拜。这些寺庙里供奉的圣器,与阜康市博物馆藏的石阴、石祖文物极为相近。

生殖崇拜与原始社会生产力低下不无关系。劳动工具简单原始,外加自然环境的恶劣和医疗水平的落后,是导致史前先民人口增长缓慢、人均寿命较短的主要原因。吉林大学边疆考古学研究中心曾对小河墓地采集的130具人骨进行鉴定研究,发现这些古代居民的死亡年龄主要集中在壮年,平均寿命仅33.29岁,其中男性33.8岁,女性32.88岁。

木垒四道沟遗址采集石祖

婴幼儿的高死亡率是导致人口增长缓慢的另一个重要原因。据统计,旧石器时代世界人口每百年的增长率不超过1.5%,新石器时代不超过4%。从旧石器时代到新石器时代,人均寿命始终在20~30岁之间,婴幼儿夭折的比例更高。中国人民大学国学院王炳华教授,曾对孔雀河下游古墓沟墓地进行过统计分析,发现婴幼儿的死亡比例很高,接近40%。根据民族志材料发现,新疆塔什库尔干县曾有妇女生育过13个孩子,但因疾病而全部夭折。今天在塔什库尔干县乡间,在许多古老的拱拜(波斯语“坟墓”之意,类似于享堂的丧葬建筑)上,仍残留有安置夭折孩童尸骨的壁龛。

一位世居新疆博乐的蒙古族学者曾告知我:20世纪30~40年代,其祖母生育过9个孩子,仅有两个子女长大成人,其余的皆因疾病和意外过早夭折,可见在医疗条件落后的时代,将一个孩子养育成人是多么的困难!如今,在新疆蒙古族民间仍然流传一句谚语:“生一个孩子不算有孩子。”由此不难想象,在蛮荒的史前时代,期盼人丁兴旺是原始先民最为朴素的愿望。

人力是原始社会最主要的社会生产力,而高死亡率是原始先民无法回避的现实,也在客观上加剧了他们对人丁兴旺的渴望,促成了生殖崇拜文化产生的土壤。这种原始信仰最终通过丧葬习俗、宗教艺术等手法表现出来,成为我们研究远古人类行为的重要途经。

塔什库尔干县石头城附近一处拱拜

青铜犁铧之谜

犁铧是古代中原地区十分重要的一种农业生产工具。汉代刘熙在《释名·释器用》中说:“犁,利也。利发土绝草根也。”早在新石器时代,我国就已出现三角形石质犁铧,在上海松江广富林遗址的良渚文化层曾有发现。商周时期,青铜开始被用于制造农业工具,江西新干大洋洲墓地出土的三角形青铜犁就是代表。我国境内先后发现过十多件青铜犁铧,年代上起商代,晚至春秋。如云南呈贡天子庙、陕西歧山周公庙等地,出土有西周至春秋时期的青铜犁铧。尽管出土数量较少,却反映出特定历史时期一种先进的社会生产力。春秋战国时期,随着牛耕和铁器的出现,人们开始制造V形铁犁,犁铧多安装在木叶上使用。到西汉初期,V形铁犁上口加宽,铁铧开始逐渐代替木铧使用。汉代铁铧可大致分为三角形和舌形两大类:三角形大铧,高、宽约相等,均在30厘米左右,铧面和銎部断面呈等腰三角形;舌形大铧,较三角形发现为多,高、宽约相等,多在30厘米以上,銎在后边,故前低后高。从考古发现来看,汉代大铁铧边长40~60厘米,需要两牛才能牵引前行;小型铧边长在10.8~17.5厘米之间,前低后高,扁圆形銎,较大铧省力。

阜康市博物馆藏六运古城出土青铜犁

奇台石城子遗址(东汉疏勒城)出土汉代瓦当

在新疆的史前社会晚期,也存在一定规模的农业生产,如孔雀河下游古墓沟、哈密五堡、和硕新塔拉,以及新疆伊犁河谷等地,都曾发现过不同种类的农业生产工具,材质以石、木、青铜为主,有锄、铲、镰、耜等各种工具,但从未出土过犁铧类工具。

到汉代,屯田制度成为汉王朝经营西域的重要国策。据王炳华教授考证:西域地区的犁耕技术是由汉代屯田士卒从中原引入的。随着新疆可移动文物普查工作的深入,一批两汉时期的犁铧也结束了“养在深闺人未识”的局面。据我粗略调查,在新疆昭苏、特克斯、木垒、哈密、尉犁等地的博物馆及文管所中,均藏有两汉时期的铁犁铧。从考古发现来看,这些犁铧的出土地点与《史记》《汉书》《后汉书》所载汉军屯田的位置相吻合,基本证明史籍记载准确无误。但青铜犁铧是否也存在于新疆?

有趣的是,我在阜康确实见到一件青铜犁铧,长29.7厘米,宽20.1厘米,1987年出土于阜康六运古城。该犁铧为铁锡铅青铜铸造,有椭圆形銎,两面鼓起,剖面近等腰三角形,形制上接近汉代关中流行的舌形大铁铧。据说同时出土的青铜犁铧共两件,另一件现藏于昌吉州博物馆,损坏较为严重,残长28.5厘米,材质为铅基锡铅青铜。据我所知,这是新疆目前出土的唯一的两件青铜犁铧,是研究西域古代农业技术的珍贵资料。

东汉时期,汉军在天山以北的阜康至木垒一带,设置有金蒲城、侯城、且固城等一系列军屯城堡。东汉历史上著名的“疏勒保卫战”,就发生在这一带。当时北匈奴呼衍王部就盘踞在蒲类海(今巴里坤一带),天山以北的阜康至木垒一带是防范匈奴进攻车师和汉柳中城的战略要冲。据北京大学考古文博学院林梅村教授考证,阜康六运古城即汉代“车师后国”新都“于赖城”的所在地。据《三国志》卷三十注引《魏略·西戎传》记载:“从敦煌玉门关入西域,前有二道,今有三道……北新道西行,至东且弥国,西且弥国,单桓国,毕陆国,蒲陆国,乌贪国,皆并属车师后部王。王治于赖城,魏赐其王壹多杂守魏侍中,号大都尉,受魏王印。”由此可见,直到魏晋时期,六运古城的战略位置仍然十分突出。到了唐代,阜康一带归属北庭都护府管辖,并在六运古城设置有“俱六城守捉”,以确保丝绸之路新北道的畅通。

疏勒保卫战 东汉永平十八年(公元75年),北匈奴左鹿蠡王率领两万大军进攻车师。戊己校尉耿恭在寡不敌众的情况下,率将士退守疏勒。匈奴久攻不下,于是切断城中水源。耿恭掘井十五丈,仍滴水不见,军士皆榨马粪汁而饮。耿恭跪拜枯井,泉水竟瞬间涌出。匈奴围困数月,汉军将士多饥饿而死,仍誓死不降。建初元年(公元76年)二月,汉朝援军抵达疏勒城时,守军仅余二十六人,皆形容枯槁,衣衫褴褛。撤退途中,又遭匈奴截击,耿恭部众仅有十三人生还入关。

守捉是唐代设置的边地驻军机构,守军在300至7000人不等,其主要分布在陇右道、安西和北庭境内。唐代边兵守戍,大者称军,小者称守捉、城、镇。守捉将领称守捉使,如唐末名将沙陀人李克用就曾做过云州守捉使。

在阜康期间,我有幸赴六运古城实地考察。如今古城内已辟为农田,地表散落着大量陶片,有夹砂红陶和灰陶两种。古城布局清晰可辨,大体呈长方形,南北长420米,东西宽320米,面积约13.4万平方米。城垣基宽8~10米,残高3.5~5米,整体夯筑,外侧筑有马面。城中部筑东西隔墙一道,将城分为南北两部。城北偏西又筑南北隔墙一道,与东西隔墙垂直相连。古城四隅有角楼遗迹,东、南存有城门遗址,南城门外筑瓮城。城外南北两侧有宽20~25米的护城河。站在那厚厚的泥土之上,忽然感觉那些关于青铜犁铧的秘密,或许就深埋在自己脚下。

昌吉州博物馆藏六运古城出土青铜犁铧

六运古城城墙遗址

六运古城一处马面遗址

神秘的花押

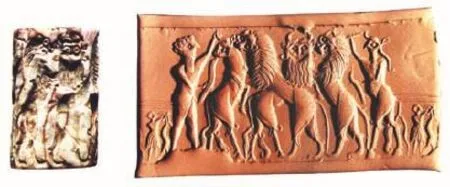

花押是一种流行于古代的特殊印章,最早起源于古埃及和西亚的两河流域。美索不达米亚的花押出现在文字之前,早于公元前6000年,是作为货物交易时的盖章和保证使用的。大约在公元前3300年,当文字出现后,花押图案与楔形文字一道,被制成行政工具,开始作为凭证使用,以表明持有者的身份和地位,图案多以狮纹、神像或几何图案为主。

花押传入新疆地区的时间早于汉代,在塔里木盆地南缘的早期绿洲遗址中已有发现,图案多为人物或神像,多作为商业凭据使用。斯坦因、伯希和、橘瑞超等曾在新疆收集到大量各种材质的花押。在《中国新疆古代艺术》一书中,收录了两件公元4~5世纪深目高鼻的玉质人形花押,一件出自吐鲁番高昌故城,另一件出自巴楚的托库孜萨来遗址,其艺术手法独特,造型别具匠心。2003年,在伊犁尼勒克县吉林台墓地出土一枚红宝石花押戒指,阴刻着一位执花女子像,时代为公元4世纪前后,据考证为罗马神话中的丰腴女神。

花押传入中原的时间尚不清楚,目前考古发现的花押多在唐宋之际,元代的花押最多,或许与西域地区有关。中原地区发现的花押,材质较多,铜、铁、石、木皆有,图案以动植物、几何纹饰或异域文字为主,与中原地区传统的印章艺术有异曲同工之妙。据周密《癸辛杂识》记载:“古人押字,谓之花押印,是用名字稍花之。”元代花押通常无外框,花押印多为长方形,签押图案复杂不易摹仿,有时会刻有汉字楷书或八思巴文姓氏。

伊拉克南部出土公元前3000年的方解石花押与图案

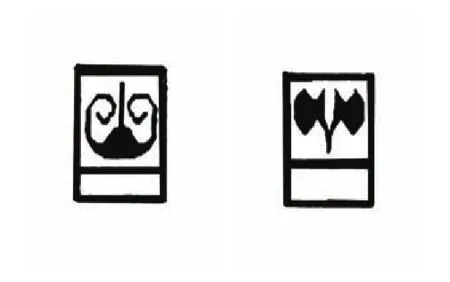

木垒县菜子沟古墓出土石花押图案(左为白色石质花押图案,右为黑色炭精花押图案)

呼图壁县博物馆藏炭精花押

呼图壁县博物馆藏白色石花押

阜康市博物馆藏石花押

吉木萨尔北庭故城出土陶花押

阜康市博物馆藏有一件边长为5厘米,厚3厘米的正方形碧绿色石花押,表面尚残存有红色的印泥。有趣的是,在吉木萨尔县的北庭故城也出土过一件类似图案的陶制花押,微残,边长5.3厘米,厚2.2厘米,阴刻。在距北庭故城不远的木垒县菜子沟墓地,考古工作者曾发现两枚图案相似的正方形石印,一黑一白。白石印边长5.2厘米,厚2.2厘米;黑石印边长5.5厘米,厚2.8厘米,同时出土的还有一把青铜小刀。据阜康市文物局的专家介绍,阜康民间还有数枚此类图案的石花押。一般认为此类石花押多发现于天山北麓沿线的烽燧附近。

在呼图壁县的雀儿沟镇,当地文物工作者亦征集到一白一黑两枚类似图案的花押。白色花押石质,边长3.8厘米,厚2厘米;黑色花押炭精质,边长5厘米,厚2厘米。炭精,又称“煤精”、“煤玉”,是一种有机岩,主要化学成分为碳。炭精早在史前时代就已被当做贵重的宝石。考古资料表明,早在7000年前的沈阳新乐文化遗址中,就出土过炭精球体和耳珰饰品。公元前1500~前1400年,英国约克郡怀德拜(Whitby)炭精就已作为矿藏被开采加工。在西方,炭精曾广泛应用于葬礼,作为纪念死者的珠宝工艺品。炭精器在新疆古代遗址和墓葬中也非常常见,多见于制作首饰、带扣和印章等。1959年出土于民丰尼雅遗址的“司禾府印”,就是一枚东汉时期的炭精印章。

关于此类石花押的年代,目前争议较大。《丝绸之路天山廊道——新疆昌吉古代遗址与馆藏文物精品》一书中,将呼图壁县博物馆收藏的两件花押的时代定在元代。而木垒县菜子沟墓地中出土的两枚石花押,新疆大学历史系苏北海教授认为属于青铜时代,新疆社会科学院民族研究所李树辉先生认为属于汉代。这些神秘的花押究竟是做什么用的?那些奇怪的图案代表什么含义?谁是这些花押的主人?这一系列的谜团还有待文物考古工作者深入研究和探索。

综上所述,拙文只是我在文物普查工作中的一些所思所悟,体会最深的,还是新疆文博工作的困难和艰辛。对于新疆基层文博工作者而言,披荆斩棘、风餐露宿都是家常便饭,分外辛苦,但他们都无怨无悔,用自己的青春守护着人类文明的瑰宝。谨以此文,向奋斗在第一线的新疆文博工作者致敬!

(作者为中山大学社会学与人类学学院考古学博士研究生)