官文化旅游线上的内乡县衙

2016-12-26杨乃运

文·图/杨乃运

官文化旅游线上的内乡县衙

文·图/杨乃运

不去河南南阳内乡县的古县衙游览,还真不知道存在着一条中国古代官衙国际旅游线。内乡县衙膳馆门外墙上有牌,牌上标注得很明确。这牌是告示,告示中透着自豪,透着骄傲,它告诉我们,连同故宫在内,中国古代的衙门,至今保存完整的只有四座:北京的故宫、河北保定的直隶总督署、山西霍州的州署,而县衙就是内乡了。这条线路,来得很权威,是专家学者们在专题研讨和踩线活动的基础上创意并组织构建的。故宫是龙头,龙尾就是内乡县衙。

典制下的内乡县衙建筑布局

对能出外旅游、喜欢出外旅游的游客来说,没游过故宫的人应是少而又少的。家居北京,故宫我去的次数不能算多。保定的直隶总督署只去过两回,中央的和省级的衙门都看到过了,遗憾的是州署的代表山西的霍州署虽久闻其名,但至今还与我无缘。

专题旅游线,特别是文化线路摡念,它从一个特定的文化视角打开了我们的眼界,更广更深地助推我们走入一个很可能一直被我们漠视被我们忽略的文化领域、文化层面。专题概念旅游线的推出能帮助我们在相关的景区景点之间搭起一座彩桥,让我们有意识地自觉地做横向的比较、观察和思考,在比较性的观照中获得启发,获得新知。游览,在时间上是可以分割的,未必需要一次性实现,只要关注专题,就会从专题上获益。内乡县衙因专题线,不再是一座普通的古县衙,它把我们带进了封建时代系统的官衙史和官文化史。

谁能想到南阳的内乡县衙和故宫还有着超出我们一般认知之外的联系?如果没有中国古代官文化国际旅游线的提示,对我来说,故宫是故宫,内乡县衙是内乡县衙,在内乡县衙里看一看逛一逛也就过去了,专题线的摡念,使我在内乡县衙里的观察、体验、感受完全的不一样了。

故宫,过去的紫禁城,不再只是居住着皇帝由皇帝行使权力的地方,县衙,也不再只是由皇帝委派下来的最低一层官吏的办公地和宿舍,它们之间有一条很粗很粗的文化链条。

最易感受到这条链条的是建筑布局。

内乡县衙平面上看是由系列四合院落组成的长方型四合院落,共有三条轴线,其中一条是中轴线,两条是辅线,前后五进院落。中轴线上的建筑从外面说起,依次有照壁、宣化坊、大门、甬道、仪门、戒石坊、月台、大堂、屏门、二堂、夫子院、三省堂、后花园。东路轴线上有申明亭、寅宾馆、双祠院、典史衙、架阁库、吏户礼房、县丞衙、东账房、东花厅;西路轴线上依次有旌善亭、膳馆、监狱、兵刑工房、吏舍、承发房、主簿衙、西账房、西花厅。这个建筑布局有几个明显的特点,其一,坐北朝南;其二,沿中轴线布局;其三,对称性极强;其四,前堂后室;其五,左文右武。

我国的传统建筑,上规模的,多进院落的,是否都坐北朝南,不一定,是否都有一条中轴线,建筑都依中轴线设置,左右对称,也不好说。我们是多民族的国家,地大物博,东西南北差异很大,只有全国各地都跑遍了的,对历史上早已消失殆尽的古建群有过深入研究,掌握的资料极为丰富的专家学者们能有一个比较准确的概况。就是他们,也难免挂万漏一。但联想到故宫,作为游客,则的确深感到内乡县衙和故宫在布局上存在着很多相似之处。故宫是坐北朝南的,故宫建筑是依中轴线布局、左右对称、结构严谨的。内乡县衙建筑依中轴线而体现出的对称性给人的感觉非常强烈,这种对称性并不亚于故宫。你看,它东有申明亭,西便有旌善亭,东有寅宾馆,西就有膳馆,仪门内左右两侧,典史衙与吏舍相对,吏户礼房与兵刑工房呼应,大堂两侧各一组建筑,大堂与二堂之间,居中是座对称的四合院,东西两侧又是规模相当的四合院,再往后,东有东账房西有西账房,东有东花厅西有西花厅。在建筑的使用功能上,我们都知道故宫是前朝后寝的规制,而内乡县衙,亦是办公地在前,休息地在后,即前堂后室。

比较明清皇宫和县衙,我们看到了这样的相同处,用内乡县衙比较省级衙署与州级衙署又如何呢?直隶总督署,省部级的衙署,官员军事和行政大权集于一身,担任其职的,大都是历史上赫赫有名的人物,衙署建筑,至今留存下来的,已不能说完整,但它的规制和布局还是很清晰的。坐北朝南,中东西三路轴线,中线大门、仪门、大堂、二堂、官邸、上房五进院落,前堂后室。它和内乡县衙之间有更多的相似性,仪门和大堂之间都有戒石坊。大门以外的建筑,因市政交通建设的需要多已不存,但辕门、照壁、对称的乐亭鼓亭、东西班房还在老年人的记忆中。从资料上看,被称为现存古代州署之冠的山西霍州署,在建筑布局上与南阳的内乡县县衙更无大的差别。

肯定存在着一部衙署建筑模式的典章制度。保存完备的“一座内乡衙,半部官文化”绝不是虚妄之言。

已故的故宫博物院研究员、高级顾问单士元来过内乡县衙。已故国家文物局古建专家组组长罗哲文和建设部高级顾问、高级建筑师郑孝燮来过内乡县衙。中国历史博物馆研究员、国家文物鉴定委员会副主任委员史树青也来过内乡县衙,我国名头最大最权威的古建和文物专家的内乡县衙之行使内乡县衙走入了全国文物保护单位的序列,而另一位故宫博物院研究员、大名鼎鼎的朱家溍书写下的文字则告诉我们,内乡县衙被海内外誉为“仅有的历史标本”。

肃穆威严的世界

见惯了牌坊,见惯了影壁,见惯了狮子,见惯了门楼,尤其是见惯了各种体量特别大的,一般的这些类建筑,很难再刺激你的感官,让你感叹,让你惊奇。古县衙,毕竟不是皇宫,若它大门外的建筑不是出现在荒无人烟的地方,情感的涟漪能被它们掀动起来,都算一个奇迹。但我走进内乡县衙的大门之后,心灵还是被震动了,是因为仪门前的那个广场吧。

故宫建筑群中是多广场的,午门前广场,太和门前广场,太和殿前广场,一个比一个宏大,宏大到广场四周再雄伟的建筑都显得矮小,威严和神圣由广场的宏阔而凸显出来,让人生畏,生惧。内乡县衙的广场,无论周围包峙它的建筑,还是广场的规模,都不能与祡禁城的相比,但也正是因为这里只是个县一级的古衙门,建筑规格是行政上最低等的,广场的比例才显出格外突出的弘阔来,与其说它是留给县级仪仗、庆典的空间,不如说是官衙震慑性的构成。沿着中央甬道走到仪门,对县官治下的平民百姓来说,都是辽远的路程,它空旷得令人心里发虚。广场两侧的建筑,一侧是招待上级官员住宿的寅宾馆、供奉衙神萧何和土地神的双祠院、待命听差的三班衙役的三班院;一侧是接待上级官员吃饭的膳馆和关押犯人的监狱。它们都不是平民百姓所能靠近的地方,建筑对称性里的威仪使广场之弘旷更加令人望而怯步。何况还有监狱,还有三班衙役。旧时的官衙可不是人民政府哟!

仪门是跨甬道的单檐硬山式建筑,设门三座,中间跨甬道的大门平时是不开的,它只有在新官上任的第一天、有高官来此迎高官入衙、大堂举办重大庆典仪式或公开审理重大案件让百姓到大堂前观看或旁听时它才会打开,而且不管多大的官,是文官还是武官,都要徒步进入,仪门前文官要下轿,武官要下马,监狱墙外的一溜拴马桩就是给来访官员拴写预备的。这道礼仪之门,由礼而烘托了衙门的庄严,也由礼而使七品芝麻官在自己的办公区享受到为官的尊严。平时的出入,大家都走东侧小门,这是作为人的荣誉和权利,从传统阴阳学上说,此门为生门,而西侧小门则为阴门、死门,过西门的是囚犯,是要进监狱开刀问斩上西天的人,它平时也是关着的。

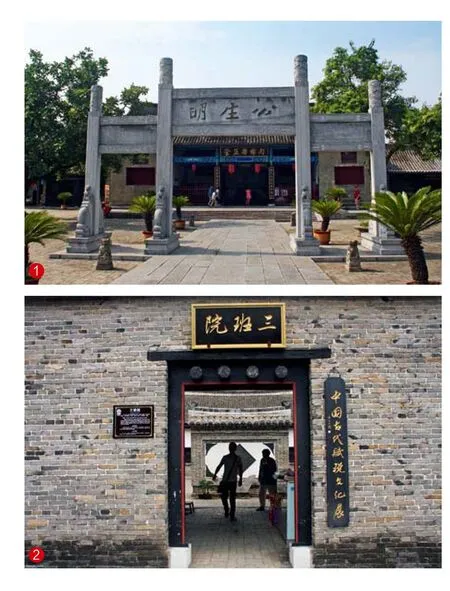

仪门有如此多的讲究,仪门与大堂之间的戒石坊也不会是装饰性的摆设。戒石坊是三门四柱,坊额的两面都有字,南面的字为“公生明”,北面的字则有16个,为“尔俸尔禄,民膏民脂,下民易虐,上天难欺。”公生明语出自《荀子·不苟》中的“公生明,偏生暗”句。意思很清楚,出以公心,办事公开、公正,不徇私枉法,就有清明,就是朗朗乾坤,反之则一片昏暗。但也有说“公生明”语出明代曹端的。曹端,山西霍州人,中举后在霍州做学政。明永乐十二年(公元1415年),他的一位学生赴西安府就职前与他拜别并讨教为官之道,他说出了“吏不畏吾严而畏吾廉,民不服吾能而服吾公,公则民不敢慢,廉则吏不敢欺,公生明,廉生威。”此话成为名言而被纳入官箴而流传至今。其实关于“公生明”两种出处的说法并不矛盾,荀子说了,曹端借引并深入发挥了,这样的事并不稀罕。

坊北面门额上的16字亦有典,说原创者为五代后蜀皇帝孟昶,他于广政四年亲撰《官府戒石铭》,原文96字,赵匡胤灭后蜀以后,对孟昶的《官府戒石铭》很欣赏,将96字文缩写成16字,颁行天下,宋高宗赵构则命各州县把书法家黄庭坚书写的这16字刻于碑上,立于大堂前。应该说,戒石铭是后蜀皇帝孟昶的首创,到宋代,成了定制,代代皇帝都要求做官的在大堂之前立戒石,以前是石碑,因在甬道上有碍行走,明清时便将碑改成了坊。为官的坐大堂,一眼就能看到那16字的宋代皇帝精缩版的孟昶语录,让你明白,你的俸禄都是百姓给的,民可欺但天不可欺,小心着点,别胆大妄为忘乎所以!

戒石坊,凡官署必有。与此配套的,也是皇帝立了以警戒官员的就是大门外照壁上刻的怪兽。此兽为神话传说中的贪婪之兽,吞金银财宝还不满足,还想吞食太阳,结果被摔得粉身碎骨。照壁上刻此兽,发明权归朱元璋,他以此警示官员,为官莫贪,贪者必无好下场。他对贪者的刑罚是极其严酷的,据说超过60两银子便剝皮装糠挂上公堂。我在多处见过这种刻此怪兽的照壁,内乡县衙照壁不是唯一。但它并非定制,官署照壁亦刻有别的图案的,朱元璋的举措权威性差了点,未得到后世皇帝们的一致认可,他们更愿意用照壁来祈求吉祥,由此却也显示出内乡县衙建造者的可贵,大树着戒贪反贪的旗帜。

大堂前的院落,仪门内两侧为县衙内的具体办事机构,也就是六房。东面的办公用区为吏、户、礼房,西面的办公区为兵、刑、工房。吏房相当于组织部人事部;户房相当于民政、财政、税务、土地等管理部门;礼房管宣传、教育、文化;兵房相当于人武部;刑房是履行公检法的职责;工房则管城建、水利、交通。六房的工作人员被称为胥吏,他们的薪酬很低微,据说也就是公文抄写费、饭费之类,养活自己尚可,拉家带口有老有少的就遭了难。这些县属的公务员有权却没钱,权便成为生钱的机器,譬如吏房的对联“选官擢吏贤而举,考政核绩廉以衡”,户房的对联“编户方田勤并慎,征赋敛财公亦平”之类,便成为一种讽刺,制度的弊端必然催生出好多潜规则,衙门好进小鬼难缠也就成为常态。走科举之路能当上官的是极少数,一个州县几十年未必出几个,有雄心的在县衙内混个体面也就算不错了。混上便不愿下来,胥吏任期五年的规定形同虚设,本乡本土而又熟悉律例、精背司法条文的他们抱成团架空放任过来的知县也不是没有可能。对百姓来说,这六房也许比大堂上的知县更让人生惧生畏。

1 戒石坊。2 三班院门。3 大堂横匾。4 拴马桩前是中央甬道。5 县官招待客人吃饭的地方。

大堂如紫禁城内的金銮殿一样,是整个衙区建筑群中最高大最气派的一座,单檐硬山式,五开间,前有月台,内有暖阁,暖阁正面屏风上绘海水朝日图,图上飞鸟为白鹇。白鹇是清五品官的标志,也就是说此处的县太爷不是我们常说的七品芝麻官而是五品大员。品级高出普通的县,可能是因县太爷的资质,上又上不去,只好在这儿委屈着,享受知府的待遇,更可能的是这个县位置重要,所辖面积大,地位高。大堂有正堂、正厅等不同的称谓,是知县发布政令、举行重大典礼、公开审理大案要案的地方,三尺公案上摆文房四宝、红绿头签。绿头签下令捕人,红头签下令动刑。如何审案我们并不陌生,古装电视剧电影里常常能看到这样的镜头,只是不明白,县的最高行政长官怎会是公安局长、检察院院长、大法官的角色。这就是他们的日常工作?别的事不管了?公案前有跪石,是明代文物,原告跪石短,被告跪石长,都是普通的石头,因几百年间不知跪过多少人而意义非凡。被告跪石不仅长,而且伤痕累累,足见一肆成为被告,跪在大堂,便备受折磨,不知刑讯工具是否也在大堂上施展,刑讯时大堂便变成了刑讯室,哀号惨烈,血光烁烁。大堂上陈列堂鼓。衙役敲三声堂鼓,知县升堂审案,再敲三声堂鼓,知县退堂。打退堂鼓,成了人人尽知的遇事不敢担责、知难而退的俚语。堂上陈列的四面青旗、两根铜棍,以及蓝伞、蓝扇、皮槊、官衙牌、开道锣是知县出行时的仪仗用品,按五品定制。知县的威仪是有限的,轿,只能坐四人抬的小轿,锣可敲五锣,这是按级享受的待遇,若只是七品,就只能敲三锣半了。七品只能享受三锣半,那半锣是一锤下去立即捂住不让锣音扩散开来。20世纪六七十年代流行的三句半不知是否受此启发。知县的老婆若与知县没住在一起,从外地赶来与知县相聚,也享受知县的仪仗待遇。衙役举着肃静迴避牌、青旗,打着蓝伞蓝扇鸣着锣去迎接。若是知县的父亲大人,那只能委屈了,父不能享儿荣,妻可以。妻以夫为荣为贵。

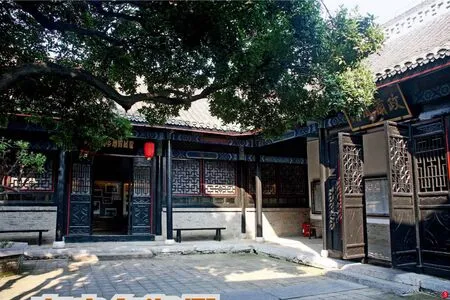

很多案子是不上大堂的,如民事诉讼,这在二堂解决,大案要案的预审也在二堂,预审的案件不一定非上大堂,省刑爱民、息讼免诉的执法理念给了案件审理很大的调节空间,二堂“法行无亲令行无故,赏疑为重罚疑为轻”的对联是一个写照,这里是铁面无私的,在法律法令面前无亲无故,唯法为大为尊,但对疑难问题,则是重看轻罚,能在二堂上解决,何必上大堂!双方没有意见,就在此了。官场生态,在这里显示了它不容忽视的一面。二堂也叫琴治堂,有典,典出自《吕氏春秋》,说孔子有个学生叫宓子贱,担任县令时身不下堂鸣琴理案,把县治理得井井有条。他的继任者整日奔波于民间,虽然也治理得不错,却很劳累,于是就去请教宓子贱,宓子贱说出了一席话很让后任者叹服,那话大意是我着重于用人,你着重于办事,用人者安逸,办事者自然劳累。从此,炫耀自已能像宓子贱一样知人善任政简刑轻的就把二堂称作琴治堂。

三堂也是知县办公的地方,正常的办公议政和接待上级领导都在三堂,涉及一些机密、隐私和不宜公开的案件也在三堂。一个县太爷,三处办公地。前两堂是定制,第三堂是否为定制不是太好说。

1 二堂。2 六房院一角。3 夫子院。