用“转换法”探究声现象

2016-12-24陶桃

陶桃

物理学是一门蕴涵多种科学方法的自然科学。科学方法是解决科学问题的手段。“转换法”就是其中一种重要的科学方法。

所谓转换法。主要是指在研究看不见的物质或现象时。可以通过研究该物质或现象所产生的可见的效果。由此进一步分析物质或现象。转换法是一种通过研究主体所产生的效果来上溯其原因的研究方法。在八年级物理《声现象》的学习中,在探究声音的产生和探究声音响度与振幅的关系时。用到了转换法。

1.探究声音产生的原因。

我们知道。声音是由物体的振动产生的。很多物体在振动时。我们并不容易觉察。如何来显示物体的振动呢?这时就用到了转换法。如敲鼓时,鼓面振动发声,但鼓面的振动我们不易觉察。这时。可以把一些小纸团放在振动的鼓面上,纸团会跳动。这样。就将不明显的鼓面振动转换成了明显的纸团跳动。又如。敲击音叉发声时。音叉的振动不容易直接观察到。我们可用音叉触及面颊。将不明显的音叉振动转换为人能明显感觉到的面颊的振动。或把正在振动的音叉放在水中。通过水花四溅的明显现象来显示音叉的振动。

2.探究声音的响度与振幅的关系。

物体的振幅是指物体振动的幅度。物体的振幅越大。产生声音的响度就越大。但是很多物体在振动时,振幅大小不容易判断。这时,可以通过转换法。将振动物体与轻小物体相接触。通过轻小物体的振动幅度的大小来反映物体振动的幅度。

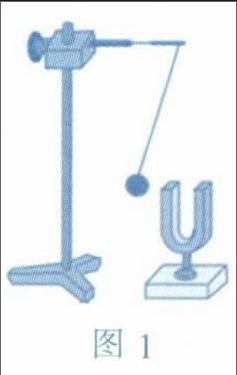

按图1所示安装实验器材。乒乓球刚好与音叉接触。先轻敲音叉。观察乒乓球弹起的角度:再用大一点的力敲音叉。观察乒乓球弹起的角度:再用更大的力敲音叉。观察乒乓球弹起的角度。

观察发现,三次敲击音叉。音叉发出的声音越来越响。同时乒乓球弹起的角度越来越大。说明音叉的振动幅度越来越大。这样就把不明显的音叉振幅转换成了明显的乒乓球弹起的角度。从而得出物体振幅越大响度越大的实验结论。

责任编辑 程哲