丽江石鼓镇自古兵家由此渡雄关传唱英雄歌

2016-12-24

丽江石鼓镇自古兵家由此渡雄关传唱英雄歌

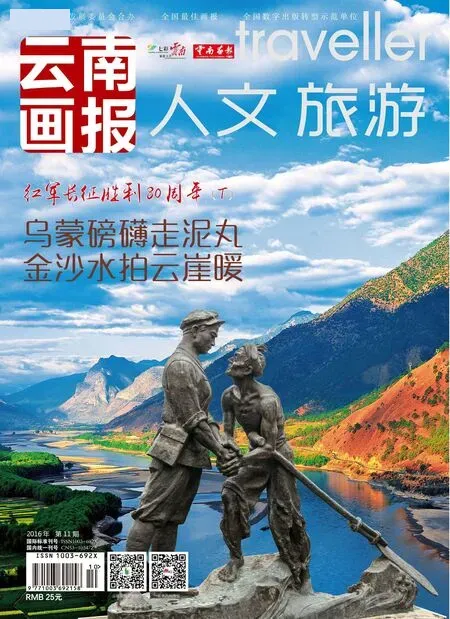

屹立于金沙江畔的金沙水拍青铜雕塑

1936年3月30日,在滇东北和黔西北结合部回旋的中国工农红军二、六军团奉朱德总司令“北渡金沙江,北上抗日”的电令,从盘县、宣威地区出发,开始了以抢渡金沙江为目标的战略转移,揭开了第二阶段长征的序幕。在从元谋、宾川、永胜等地难以渡江的情况下,确定了“威逼昆明、北进丽江,从石鼓抢渡金沙江”的战略部署。

今日石鼓

4月24日,由鹤庆兵分两路挺进丽江。贺龙、任弼时率领红二军团经七河、金山进入大研古城和黄山。25日,先遣部队红二军团第四师,经拉市、太安、龙蟠进抵金沙江石鼓渡口,当即寻找船筏抢渡。萧克、王震率领红六军团经太安、九河,前往石鼓。26日,后续部分先后全部抵达石鼓。石鼓渡口江面宽阔,水势平缓,适于摆渡,历来为兵家必争之地。从4月25日开始至28日的四天三夜,在群众的帮助下,红二、六军团18000多人,分批从石鼓、金庄、巨甸120余里的木瓜寨、木取独、格子、士可、巨甸五个主要渡口,仅用7条木船、20多条筏子以及28名船工,昼夜不停,神速抢渡。28日,往维西方向侧防的红六军团第十六师四十七团一营在巨甸余化达完成渡江,至此,全军胜利渡过金沙江,取道中甸北上。

贺龙敲石鼓 红旗漫江舞

在石鼓镇边,有一个十分醒目的古式八角亭,八角亭里屹立着一座石鼓,而石鼓镇的名字也由此得来。石鼓上面用正楷字体铭刻着明代木氏土司战胜当时藏军的记功铭文。石鼓上有一裂纹,据民间传说:世事动乱,裂缝增大,太平安定,裂缝如线。现在,可以看到石鼓上的裂缝正是太平盛世的线状。

当地人流传,当年红军二、六军团至此,贺龙将军曾挥鞭豪迈敲击石鼓,指挥红军胜利渡江。虽然没有史料记载当时的具体情形,但是可以想象当时贺龙将军的那一声鞭响,一定嘹亮而强健,震彻军心,鼓舞民心,这样才保证了红军的顺利渡江。

石鼓,是茶马古道上由滇进藏的重要节点,商贸重镇。平均每三天赶一次集。如今,在石鼓镇仍保持了古老的商贸集市传统,每逢集市天仍可以看到当时茶马商贸的繁荣景象,头戴解放帽的纳西妇女背着背篓,边逛市变闲聊。糕点、野菜、中药材、五金杂件的小贩坐在青石板石坎上,询问过往的行人是否要购买。在这里要是没有戴一顶蓝色解放帽都会显得格格不入,这里保留了古老的集市传统。石鼓镇依山而建,整个小镇成坡度上升状,而集市也随着上升的道路来到了最为精华的部分,这里聚集了当地特色的美食,米线、饵丝、凉粉,商贩们就地搭灶,摆上桌椅,就成了传统的食铺。

现在看来,或许这个集市唯一和当年不一样的,应该就是如今已经闲置的老戏台,就在石鼓镇最上方的街道一侧。这座老戏台始建于大概清光绪年间,戏台高度大约高出街道两米左右,传统清代风格的飞檐屋顶。详细了解后才知道,原来这座戏台也与红军有一段不解之缘,红军来到石鼓镇,在石鼓古戏台召开渡江渡船大会,宣传一些革命道路,使当时生活在我们最底层的赤贫农民第一次知道了中国共产党以及他们领导的这支队伍是我们工农自己的军队,自己的武装。红军的行动和理念彻底使当地百姓信服,这也为红军此后的筹备物资和顺利渡江打下了坚实的基础。取得百姓的信任后,红军在丽江购进了大量的辣椒、生姜、红糖、棉被等过雪山必须的战略物资。红军供给部在本地商会帮助下,把云南地方滇币兑换成进藏区可通用的银元。

红军走后,在丽江石鼓地区,流传着一首动人的歌谣:“贺龙敲石鼓,红旗漫江舞。天兵飞渡金沙江,嘲笑当年元世祖。纳西穷人见太阳,不管那‘木天王府’。”

凉粉老大娘 煮稀饭迎红军

凤山村,是石鼓镇旁边的一个山村,因山形像凤而得名。村里有一条老石板路,是真正的茶马古道,古时各地商贩频繁往来。如今,这里一年四季瓜果飘香,成了名副其实的“水果村”。来到这里,村中老妇悠闲的在风雨亭中打麻将,生活富足。

来到这里主要是为了了解一段当时红军长征留下的故事。尹杰汤是凤山村土生土长的村民,今年67岁,红军长征的故事他小时候时常听老人们说起,当时在村里有一位张姓老大娘,在村里支了个摊卖凉粉,红军来到凤山村时,为了欢迎红军的到来,这位老大娘特意熬了一大锅稀饭,给红军吃。当时红军内部的纪律十分严明,喝了老大娘的稀饭之后,红军执意要给她几个银元,老大娘不收都不行。正是红军的这些举动,让凤山村的村民们深感红军真是人民的子弟兵。尹杰汤说,当时还有一部分村里的青年随红军一起去长征,然而后来都没有回来,杳无音信了。

如今,这个故事在凤山村广为流传,虽然张姓老大娘一家早已搬迁至他处,但是她当时的老房子仍被保留了下来。尹杰汤还为红军过石鼓写了一首诗:古镇得名石头鼓,巍巍屹立金沙渡;阅尽古今兴亡史,满载岁月饱风霜……

军民齐心 奇迹渡江

在石鼓镇边的小山上屹立着一座红军渡江纪念碑。碑前有一尊雕塑,表现的是一位红军与一位老艄公道别的情景。他们四手相握,深情对望,老艄公的一只脚还没有完全上岸,脚下是波涛汹涌的金沙江水。这一幅军民鱼水情的画面,确实发生在红军在石鼓渡江的时期。

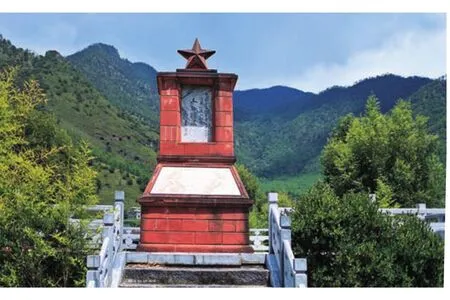

石鼓红军纪念馆镌刻着萧克将军的《北渡金沙江》

在红军长征过丽江纪念馆里,一幅老照片上面有一位须发皆白的老人,身穿长袍,露出憨厚的笑容。他就是当年在石鼓因交不起地租而被关进监狱的茨可乡青年尹学富。4月24日,红二方面军先遣队四师刚进抵丽江后,就立即派出一支部队,攻占了丽江县政府,此时的县衙门,已经没有公职人员,唯有监狱里的在押“囚徒”还不知外情,牢门照关,镣铐照戴。被红军砸开牢门放出来时,他们还带着惊异的神色。尹学富也在那时被红军从监狱里解救了出来,为了感谢红军,他跟随红军到石鼓江边扎筏子,协助红军渡江。

而此时,一大波工匠也加入到了帮助红军渡江的队伍中。曾到玉龙锁脉迎接红军的木匠王孙、和仲清在丽江县城邀集了17位铁匠木匠到指挥部报了名,被编在工兵营里。4月25日黎明即起程前往石鼓。到石鼓渡口,又加入了3位工匠。他们20名工匠连续奋战了一昼夜,扎了许多筏子,接着又投入了抢渡。由于大江转弯处水流湍急,木筏发挥不了作用,于是随军溯江而上,在各个渡口寻找隐藏的船只,最后找到了7条船。

1936年4月27日中午,红二军团五师十五团七连在茨可渡江时,不幸沉船,独臂师长贺炳炎亲自组织抢救,尹学富也参加了此次营救。共救出二十多位红军战士,茨可船工周长寿在抢救落水红军过程中献出了自己宝贵的生命。

或许,正是有贺龙将军在石鼓上的一挥鞭,军民齐心,仅用7只木船、20余条木筏,在金沙江6个渡口向东横渡。4天3夜,1.8万多名红军及其携带的物资全部渡过金沙江。

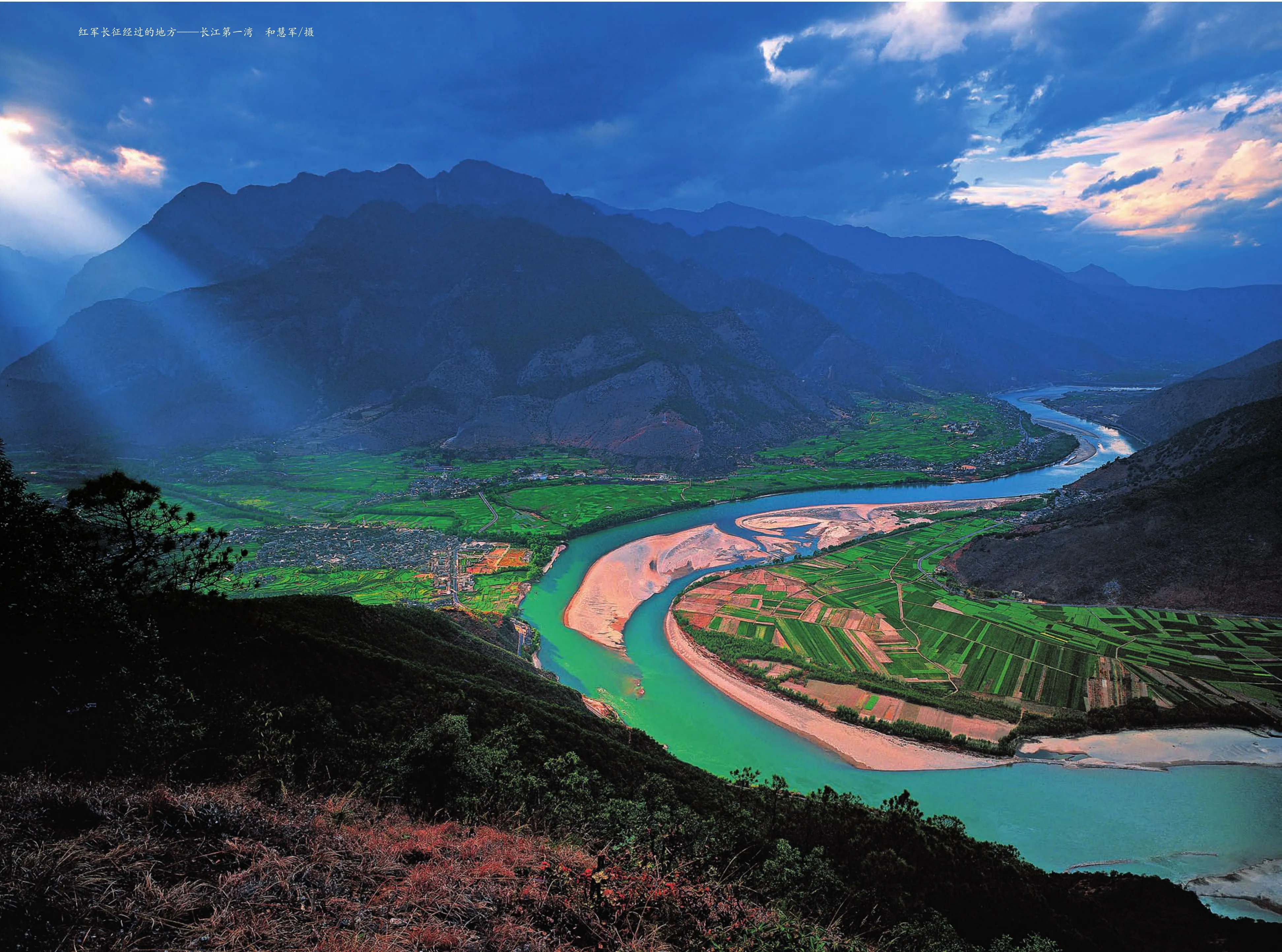

长江第一湾 见证英雄无数

在石鼓镇旁的一条小路,沿山而上。一块由村民自行开垦的平台上,这是观赏长江第一湾的绝佳地,浩荡的江水在这里由东向西转折而去,流向天际线的尽头。在江水升腾起的晨雾中,阳光成束状撒向江面,拐弯的江水所环绕出一片半圆形的平地,这篇平地被划分成方块状,种上了各种农作物,呈现出不同色块的拼接。江水在枯水期是碧绿色,而到了涨水期就成了褐黄色。

当地人说,在这看似波澜不惊的江面下隐藏着很多旋涡和深沟,在行船过程中,稍有不慎便会陷入其中,只有熟悉的艄公才能在这里的江面上航行。试想,当时红军为何把渡江的总指挥地设在这里,这里确实有雄关漫道的气势。前人有诗云:“江流到此成逆转,奔入中原壮大观。”石鼓渡口江面宽阔,水势缓和,适于摆渡,历来为兵家必争之地。相传三国时期,诸葛亮平定南中,在此“五月渡泸”(金沙江古称泸水),公元1253年,忽必烈又在此“革囊渡江”。

现在,摆渡船仍在枯水期照常营业,摆渡来往车辆。只要打一个电话,摆渡船家便会如期而至,在江边等待。摆渡船的渡口也大都选用了当年红军采用的渡口,这些渡口大都地势开阔平缓,江水稍缓。而游人如今也可以选择乘坐汽艇畅游长江第一湾。江边一带柳林茂密,棵棵笔直挺拔,树冠茂密似盖,树下江滩,显得分外凉爽,据说,这些柳林是当年红军的宿营地,如今也成为人们消夏避暑的理想场所。

(张学文为本文提供资料)