明题型 知方法 巧解答

2016-12-23宋景田

宋景田

随着2016年中考的结束,我们发现各地的中考历史题型在不断创新。以材料解析题为例,主要有乡土历史型、聚焦时事型、学科渗透型、文学体裁型、过程方法型、探究创新型等多种类型。这些题型的基本出发点是考查历史时空观念、再忆再现能力、历史理解能力、归纳史实能力、分析综合能力、开放探究能力、文字表达能力,等等。材料的选择可以是教材中的,也可以是教材之外的,其中后者并没有完全脱离教材,是教材的继续与延伸。

解答材料解析题要遵循“一读、二找、三答”的思路。“读”是解题的前提。阅读材料的基本原则是:①看两头,找信息。材料的首尾两头,一般是命题者对材料的出处和内容作简要介绍的地方,内容一般包括材料的背景、时间、国别和作者,甚至材料的中心等一个或多个信息。这些说明性文字,往往给解题者某种暗示和引导,有可能埋伏着解题所需的信息,有一定的启发作用,不可漏读。②读懂、读透材料。对材料的阅读,一般情况下应读三遍:第一遍粗读,大致了解材料的大意,了解材料涉及的时间、地点、人物、事件,了解材料在课本上的位置,找到材料叙述的核心内容。第二遍细读,正确理解材料的观点,获取有效信息,要防止似是而非、一知半解就匆忙答题的情况出现。第三遍重点读,带着设问有重点地阅读,提取有效信息,搁置无效信息,并确定材料与相关知识的联系,破解命题的考查方向。

“找”是解题的关键。“找”就是从材料和有关知识中,寻找解题的信息点、信息源,它往往是与“读”交织在一起的,而且方向是一致的,无需将两者截然分开。第一,从材料内容本身寻找有效信息。第二,从材料与课本的关联处寻找相似点。把材料中的重点信息与教材的史实、观点相对照,确认材料与教材的哪一章、哪一节相关联。这里的关联一是指试题以课本知识为背景或依托,二是指试题的一两处设问要用课本知识来回答或确定大方向。确定了材料与课本的某个或某方面重要知识的关联,这样材料便与课本联系在一起,回答问题就不难了,甚至有的设问可以在课本中“对号入座”。第三,从材料内容与设问角度寻找相关点。材料解析题是“史论结合”的典型题目。读材料是为了回答设问,回答设问离不开材料,因为“论从史出”,结论要从对材料的理解、挖掘、升华中得出。

“答”是解题的落脚点。组织答案,做到条理清晰、层次分明。

一、关注乡土历史

在全国各地的中考历史试卷中,注重乡土历史的考查,彰显乡土情怀,成为一道亮丽的风景线。这类试题选材空间大、视角好、情境新,富有情感价值观的内涵;从内容上看,一般都选取当地最具代表性的历史知识,贴近生活、贴近社会。涉及乡土历史的试题不是单纯地考查乡土历史,而是将乡土历史与中国大历史结合起来,从地方历史看中国历史的发展,从中国历史反观地方发展的历程,以此引导学生的人文情怀,关注家乡、热爱家乡,促进教学将乡情与国情教育融合在一起,使历史教育达到“润物细无声”的效果。

【例1】(2016·山东青岛·41)阅读下列材料:

21世纪是世界公认的海洋世纪。当我们沿着历史的轨迹追寻国家兴衰之道时,深深地感到海洋对一个民族、国家的盛衰荣辱起着至关重要的作用。

材料一 宋朝,对外贸易量远远超过以往任何时候。当然,对外贸易迅速发展的基础,是中国前所未有的经济生产率,航海技术的改进——其中包括指南针、带有可调中心垂直升降板的平底船,以及代替竹帆的布帆的使用,也很重要……因而,宋朝时的中国正朝着成为一个海上强国的方向发展。

——[美]斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二 则哥伦布以后,有无数之哥伦布,继达·伽马之后,有无数之达·伽马。我则郑和之后,竟无第二之郑和,噫嘻!岂是郑君之罪也!

——梁启超《祖国大航海家郑和传》

材料三 东省(山东省)形势,以威海、胶州为要口,于海军屯泊尤宜。乃甲午一役,威海水陆之防,既毁于日本,而德因教案,曾以大队铁舰夺踞胶州湾,辟商埠,开铁路,浸窥腹地。东省海防,遂无所藉手(借助,凭借)云。

——《清史稿》

材料四 近年来,(我国)海军官兵在海上维权、战备巡逻、练兵备战等军事实践中,敢于斗争、实战练兵,打了一个又一个漂亮仗。……60多年来,海军官兵始终牢记建设强大海军的神圣使命,从白手起家到潜艇、水面舰艇、航空兵、陆战队、岸防兵五大兵种齐全,从空潜快到航母、新型核潜艇形成作战能力,从沿岸近海到远海大洋,海军建设事业始终保持了快速发展的势头。

——《在改革强军伟大实践中大力弘扬人民海军精神》

请回答:

(1)依据材料一,你认为哪些因素促使“宋朝时的中国正朝着成为一个海上强国的方向发展”?

(2)请根据材料二和所学知识,比较郑和远航与哥伦布等人的航海目的有什么不同。再请分析中国“郑和之后,竟无第二之郑和”的原因。

(3)材料三“甲午一役”中哪一支中国海军“毁于日本”?“东省海防,遂无所藉手云”的根本原因是什么?

(4)结合材料四,概括新时期我国海军建设的特点。

(5)海洋对一个民族、国家的盛衰荣辱起着至关重要的作用。对此,我国应该怎样做?请亮出你的观点。

【考查目标】本题属于中外综合比较型试题,兼及从青岛所处地理位置角度理解乡土历史的变迁,感悟近现代中国人民为救亡图存和实现中华民族的伟大复兴而进行的英勇奋斗和艰苦探索;继承和弘扬以爱国主义为核心的民族精神,初步形成对国家、民族的认同感,增强历史责任感。本题考查的知识是促使“宋朝时的中国正朝着成为一个海上强国的方向发展”的因素、郑和远航与哥伦布等人的航海目的和“郑和之后,竟无第二之郑和”的原因、北洋舰队的覆灭和“东省海防,遂无所藉手云”的根本原因和新时期我国海军建设的特点。

【解题指导】解答(1)时,依据材料一“对外贸易迅速发展的基础”“航海技术的改进——其中包括指南针、带有可调中心垂直升降板的平底船,以及代替竹帆的布帆的使用”可知,促使“宋朝时的中国正朝着成为一个海上强国的方向发展”的因素有“对外贸易迅速发展的基础”和“航海技术的改进”。解答(2)时,根据材料二和所学知识可知,郑和下西洋是为了炫富、宣扬国威,加强友好往来;而西方开辟新航路是为了寻找黄金、掠夺财富。据所学知识,明朝政府后来再也没有开展大规模的航海活动的原因主要是远航没有和贸易有效结合,贡赐贸易造成开支巨大,“库藏为虚”,被后来的任事者视为耗民伤财之举;此后明朝政府无力也不愿再开展这样大规模的航海活动。解答(3)时,依据材料三“甲午一役”并结合所学知识分析,北洋舰队在甲午中日战争的威海卫战役中全军覆没,“毁于日本”;结合“东省海防,遂无所藉手云”分析,根本原因是腐朽的封建制度导致甲午战败,签订《马关条约》,开埠通商,列强势力深入内地,海防大开。解答(4)时,据材料四“海军官兵在海上维权、战备巡逻、练兵备战等军事实践中,敢于斗争、实战练兵”“从白手起家到潜艇、水面舰艇、航空兵、陆战队、岸防兵五大兵种齐全,从空潜快到航母、新型核潜艇形成作战能力,从沿岸近海到远海大洋”“海军建设事业始终保持了快速发展的势头”提炼信息,得出新时期我国海军建设的特点是敢于斗争、实战练兵;海军建设事业始终保持了快速发展的势头;作战能力从沿岸近海到远海大洋。问题(5)是开放性问题,只要言之有理即可。海洋对一个民族、国家的盛衰荣辱起着至关重要的作用。对此,我国应该增强海军实力,加强海上警卫,不断地提高科技,走科技强军之路;海军必须加快发展,这是维护海洋权益的硬道理,没有强大的海洋国防力量做后盾,就不能维护海洋权益。

【答案】(1)对外贸易迅速发展的基础和航海技术的改进。(2)目的:郑和为了宣扬国威,哥伦布等人为了寻找黄金、掠夺财富。原因:远航没有和贸易有效结合,开支巨大,被后来的任事者视为耗民伤财之举。(3)舰队:北洋舰队。原因:腐朽的封建制度导致甲午战败,签订《马关条约》,开埠通商,列强势力深入内地,海防大开。(4)敢于斗争、实战练兵;海军建设事业始终保持了快速发展的势头;作战能力从沿岸近海到远海大洋。(5)增强海军实力,加强海上警卫,不断地提高科技,走科技强军之路等。

二、聚焦时事热点

中考历史试题关注热点,突出对社会现实热点的考查,其目的是体现“学以致用”“资政教化”“以史为鉴”的历史学科功能。从考题的切入点看,既有直接考查与时政热点相关的问题,如“一带一路”“海军建设”“传统文化”等;也有考查时政热点问题在历史学科上的折射,属于间接考查。

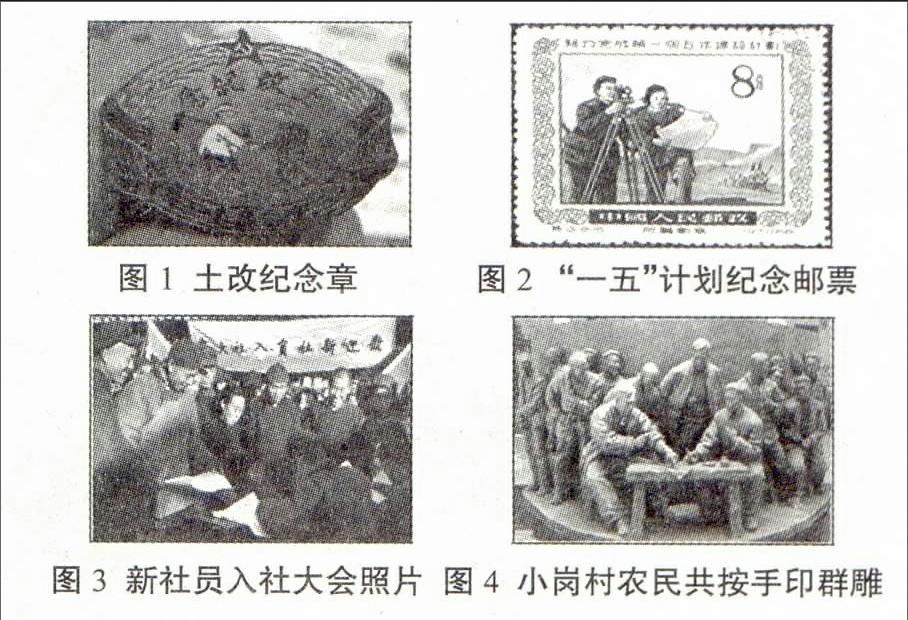

【例2】(2016·山东青岛·42)习近平主席在安徽凤阳县小岗村主持召开农村改革座谈会时强调,中国要强农业必须强,中国要美农村必须美,中国要富农民必须富。要坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重。请跟随以下图片足迹,重温不同时期党和政府在农业建设方面的重大举措。

请回答:

(1)图1反映的事件是在哪一法律文献的指导下进行的?图1和图2反映的事件有何关系?

(2)图3反映的是国家对农业的社会主义改造,改造中采取的主要方式是什么?

(3)图4群雕中小岗村农民的做法,契合了我国哪次重要会议的精神?随后,在中央的指导下,农村实行了怎样的改革?

(4)图1和图3分别反映了新中国成立后我国土地所有制形式发生了怎样的变化?

(5)今天,青岛各区市正致力于美丽乡村的建设,请你就“如何建设美丽乡村”献计献策。

【考查目标】本题考查的知识是土地改革、“一五”计划、三大改造、十一届三中全会和家庭联产承包责任制、新中国成立后我国土地所有制形式的变化及如何建设美丽乡村等。从历史价值观角度看,考查从历史角度了解中国的具体国情,认识中国共产党在中国建设和改革事业中的决定作用,树立中国特色社会主义的理想信念,认识人民群众创造历史的作用,以及杰出人物在历史上的重要贡献。

【解题指导】解答(1)时,据图1可知,这反映的是土地改革,1950年中央人民政府颁布《中华人民共和国土地改革法》,同年冬开始土地改革,到1952年除部分少数民族地区以外,全国基本完成土地改革,广大农民分到了土地,促进了农业生产的发展,为国家工业化建设准备了条件。图2反映的是“一五”计划,1953—1957年我国编制并实施了第一个五年计划,到1957年底“一五”计划的各项经济建设指标一般都大幅度超额完成,“一五”计划的完成,开始改变了我国工业落后的面貌,我国开始向社会主义工业化迈进。解答(2)时,据图3可知,我国对农业的社会主义改造,主要是引导农民参加农业生产合作社,走集体化和共同富裕的社会主义道路。解答(3)时,图4群雕中小岗村农民的做法,契合了十一届三中全会的精神。1978年,十一届三中全会在北京召开,会议作出把党的工作重心转移到经济建设上来,实行改革开放的伟大决策。随后,在中央的指导下,农村实行了家庭联产承包责任制,即包产到户,自负盈亏,以调动农民的生产积极性。解答(4)时,联系所学知识可知,土地改革后我国实行的是农民的土地所有制,农民加入农业生产合作社后实行的是土地的集体所有制。问题(5)是开放性问题,结合实际言之有理即可,如要进一步完善农村基础设施配套,实施农村道路联网、农民饮水安全、农村电气化等工程,加快建设垃圾处理、污水治理、卫生改厕等环保设施项目,实现道路硬化、路灯亮化、坑塘净化、环境美化等。

【答案】(1)《中华人民共和国土地改革法》;土地改革的完成,为国家工业化建设准备了条件,“一五”计划的完成,开始改变了我国工业落后的面貌,我国开始向社会主义工业化迈进。(2)引导农民参加农业生产合作社,走集体化和共同富裕的社会主义道路。(3)十一届三中全会;家庭联产承包责任制。(4)图1反映了土地改革后我国实行的是农民的土地私有制;图3反映了农民加入农业生产合作社后实行的是土地的集体所有制。(5)我们要进一步完善农村基础配套设施,实施农村道路联网等工程,加快建设垃圾处理等环保设施项目,实现道路硬化、路灯亮化、坑塘净化、环境美化。

三、中外综合比较

比较是把两种或两种以上历史事物、历史事件、历史现象或历史人物放在一起,辨别异同,认识本质,揭示规律的思维方法。在历史学科知识体系中,有许多相同、不同、相似、关联、善恶、兴衰的内容,都需要运用比较来鉴别。通过对两个或多个历史事物的比较,鉴别某种特定的历史本质或认识某种特定的新领域。中外比较型历史试题侧重从人类历史发展的基本线索和宏观领域切入,旨在考查对历史进程演进的理解。

【例3】(2016·山东泰安·42)19世纪60年代,中俄两国都进行了积极探索。阅读材料,回答有关问题。

材料一 1861年,俄国沙皇亚历山大二世签署关于废除农奴制度的法令。法令规定,农奴具有人身自由,包括有权离开土地,有权拥有财产,有权以自己的名义进行诉讼、立约等活动;地主不能买卖或交换农奴,不能禁止农奴结婚,也不能干涉农奴的家庭生活;农奴在获得“解放”时,可以得到一块份地,但必须出钱赎买;授予农奴的份地,在法律上仍是地主的财产,农奴只有“永久使用权”。

(1)根据材料回答:1861年改革为俄国资本主义的发展创造了哪些条件?

材料二 一位俄国官员在谈到农奴制度废除后农民的变化时说:“解放了的农民挺起腰杆来了,样子变了。面貌表情、步履姿势、言论谈吐,一切都变了。”

(2)你是否赞成材料二的观点?请结合所学知识说明理由。

材料三 由于在对内对外战争中对西方的坚船利炮的威力大开眼界,对来自西洋的“数千年来未有之强敌”(李鸿章语)开始有所认识……这样才能转而缓和与西方的紧张关系,并引进西方军事技术。

——罗荣渠《现代化新论》

(3)依据材料三,总结洋务运动兴起的具体原因。为实现“自强”“求富”,洋务派进行了一系列实践。结合所学知识回答:洋务派进行了哪些有益探索?

(4)请概括指出俄国1861年改革和中国洋务运动在推动历史进步方面的共同作用。

【考查目标】从历史价值观角度了解人类社会历史发展的基本趋势及人类文化的多样性,理解历史上的革命与改革在不同程度上促进了社会的进步。考查的知识点是俄国1861年改革、洋务运动。

【解题指导】问题(1)主要考查对俄国1861年改革的准确识记,解题的关键是准确理解材料,获取有效信息。依据所学知识可知,当时俄国资本主义发展急需自由劳动力、资金和原料等,而材料中的“农奴具有人身自由”说明农奴获得人身自由,为资本主义发展提供了大量自由劳动力;材料中的“农奴在获得‘解放时,可以得到一块份地,但必须出钱赎买”说明农奴获得份地时支付的巨额赎金,成为资本主义生产急需的资本(资金);农业的发展,为资本主义发展提供了原材料和国内市场。问题(2)主要考查学生学以致用的能力,解题时要围绕材料的主旨分析归纳。材料里的“解放了的农民挺起腰杆来了,样子变了。面貌表情、步履姿势、言论谈吐,一切都变了”说明其主要观点是:俄国1861年改革极大地改变了农民的处境、命运和地位,进步作用明显。俄国1861年改革废除了农奴制度,农奴获得了人身自由,使俄国走上了资本主义道路;俄国1861年改革后农民心情舒畅,精神面貌发生了很大变化;俄国1861年改革提高了农民的生产积极性。解答(3)时,联系所学知识可知,第二次鸦片战争后,由于认识到西方军事力量强大,洋务派主张缓和与西方的紧张关系,引进西方军事技术。19世纪60—90年代,洋务派掀起了一场“师夷长技”的洋务运动。洋务派起初以“自强”为口号,创办了一批近代军事工业;19世纪70年代,洋务派又提出“求富”的口号,创办民用工业。洋务派为了实现“自强”的目的,积极筹建新式陆海军,19世纪80年代中期,洋务派筹建了北洋、南洋和福建三支海军。解答(4)时,注意比较两者在推进历史进步方面的共性。俄国1861年改革,废除了农奴制,缓解了国内社会矛盾,使俄国走上了发展资本主义的道路,有利于资本主义发展。洋务运动虽然没有使中国富强起来,但它引进了西方科学技术,使中国出现了第一批近代工业企业,客观上促进了中国资本主义的发展,推动了中国的近代化。因此,俄国1861年改革和中国洋务运动在推动历史进步方面的共同作用是都有利于资本主义的发展。

【答案】(1)农奴获得人身自由,为资本主义发展提供了大量自由劳动力;农奴获得份地时支付的巨额赎金,成为资本主义生产急需的资本(资金);农业的发展,为资本主义发展提供了原材料和国内市场。(2)主要观点:俄国1861年改革极大地改变了农民的处境、命运和地位,进步作用明显。(俄国1861年改革废除了农奴制度,农奴获得了人身自由;俄国1861年改革后农民心情舒畅,精神面貌发生了很大变化;俄国1861年改革提高了农民的生产积极性)

赞成理由:俄国1861年改革主要具有进步性(以积极作用为主)。俄国农奴制度的废除,使农奴获得了合法的自由,农奴对地主的人身依附关系被废除,农奴从农奴制度的枷锁下解放了出来。

反对理由:俄国1861年改革主要具有局限性(以消极作用为主)。主要表现在:不彻底性,农民很大程度上仍然被束缚在土地上;掠夺性,被“解放”的农民要付出高额赎金,是地主阶级对农民的一次大规模掠夺;欺骗性,改革后农民土地比原来还少,不足以维持生计,重新受到盘剥,导致了农民的贫困;俄国官员站在封建地主阶级的立场上看问题,观点具有片面性。(俄国1861年改革维护和巩固了沙皇专制统治;俄国1861年改革维护了贵族和地主的利益;俄国1861年改革保留了大量的封建残余)(3)原因:认识到西方军事力量强大;主张缓和与西方的紧张关系,引进西方军事技术。探索:创办近代军事工业,兴办近代民用工业,建设近代海军,兴办新式学堂。(4)都开启了本国近代化的历程。(或都有利于本国资本主义的发展)