反腐国际合作维度下量刑承诺制度的反思与完善以死刑不引渡原则的司法应对为视角

2016-12-22徐文进姚竞燕

徐文进,姚竞燕

(1.上海市第一中级人民法院,上海 200336;2.上海市黄浦区人民法院,上海 200025)

反腐国际合作维度下量刑承诺制度的反思与完善以死刑不引渡原则的司法应对为视角

徐文进1,姚竞燕2

(1.上海市第一中级人民法院,上海 200336;2.上海市黄浦区人民法院,上海 200025)

目前在我国引渡或遣返外逃贪腐人员的过程中,死刑不引渡一直是困扰反腐国际合作的最大程序障碍之一。由于我国贪污受贿犯罪中的死刑适用在相当长时间内继续存在,充分有效不判处死刑的量刑承诺就成为化解该障碍的主要途径。我国的反腐司法格局、引渡现状决定了我们要正视死刑适用的客观性。无论是人权与主权的博弈、制度是否违宪方面,还是适用法律是否平等方面,量刑承诺制度均存在诸多争议和不完善之处,但并不足以否定量刑承诺制度的合理性和必要性。通过借鉴美国、英国和日本等国量刑承诺制度的现状,在我国量刑承诺制度有效存续的前提下,我们应从透明化、制度化等方面对量刑承诺的流转程序、作出程序、承诺内容等方面加以完善,增强量刑承诺的有效性和权威性。

量刑承诺;死刑不引渡;反腐;国际合作

十八大以来,党中央以零容忍姿态强力反腐,因一大批“苍蝇”和“老虎”的落网而赢得普遍赞誉。随着反腐力度的加大,一些腐败分子持续携款潜逃境外。如何让这些外逃贪腐人员得到有效的惩戒、不让其引发反腐中的“破窗效应”,*参见《习近平:坚决查处违纪违法者 防止“破窗效应”》,载http://news.ifeng.com/a/20150627/44056306_0.shtml,于2016年4月20日访问。成为当前反腐向纵深发展的重要课题。2011年中国社科院的一份报告显示,自上世纪90年代截至2011年就有1.8万名外逃贪官,携带款项共计8000亿元人民币。*参见:央行揭贪官外逃路径:过万官员外逃 携款8000亿,载http://money.163.com/11/0615/07/76ITH83I002529IR.html,于2016年4月20日访问。中央对此有着清醒的认识,2014年10月,中央反腐败协调小组设立国际追逃追赃工作办公室。 “猎狐”、“天网”等行动将一批涉嫌经济犯罪的贪腐分子缉捕回国内,取得了一定的成绩。然而无论是缉捕的人数和涉案的影响力方面均有大幅度提升的空间。

导致我国目前国际追逃不甚理想的原因是多方面的,关键在于有效引渡制度的缺位。引渡原本是国际刑事互助协作的重要方式,但我国对外引渡实践中的最大障碍在于政治犯不引渡和死刑不引渡。死刑不引渡是指当被请求国有理由认为被引渡人将被判处或执行死刑时不予引渡。但经请求方出具充分有效的不判处死刑或不执行死刑的承诺,引渡仍然可能继续进行。

所谓量刑承诺是指由请求引渡犯罪嫌疑人的国家司法机关向被请求引渡的国家作出引渡该犯罪嫌疑人回国受审后减轻刑罚处罚的决定,包括不被判处死刑、判处死刑不予执行、或限制刑期的许诺保证。[1]

一、实践检视:死刑不引渡原则对量刑承诺的需求

(一)死刑价值冲突:死刑不引渡的人权保护

死刑不引渡是指当被请求国有理由认为被引渡人判处或执行死刑时,不予引渡。随着人权观念的兴起和废除死刑运动的高涨,世界上大多数国家已经废除死刑或不再执行死刑。西方的法学界则普遍认为,腐败之所以发生的重要原因是现存的社会制度有漏洞,不能过高预期重刑遏制腐败的作用。因此虽然入罪的门槛不高,入罪后的刑罚并不重。[2]已经废除死刑的国家认为,如果把本国控制的、有可能被判处死刑的人引渡到还没有废除死刑的国家,则相当于把人推向了死地。这显然违反了这些国家所奉行的废除死刑的宗旨。死刑不引渡已经成为当代国际引渡合作中的“刚性原则”,在大量国际条约及各国国内法律中均有明确规定:1)国际多边条约,如联合国《引渡示范条约》第4条第4项、《欧洲引渡公约》第11条、《禁止酷刑和其他残忍、不人道或有辱人格的待遇或处罚公约》第3条。2)国际双边条约,如《美国和西班牙引渡条约》第7条、《欧盟与美国引渡协议》第13条。3)国内引渡法,如《意大利刑事诉讼法典》第698条、葡萄牙《1975年引渡法》第4条、瑞士1981年《联邦国际刑事协助法》第37条、联邦德国1982年《国际刑事司法协助》第8条和西班牙1985年《被动引渡法》第4条。[3] 24-29

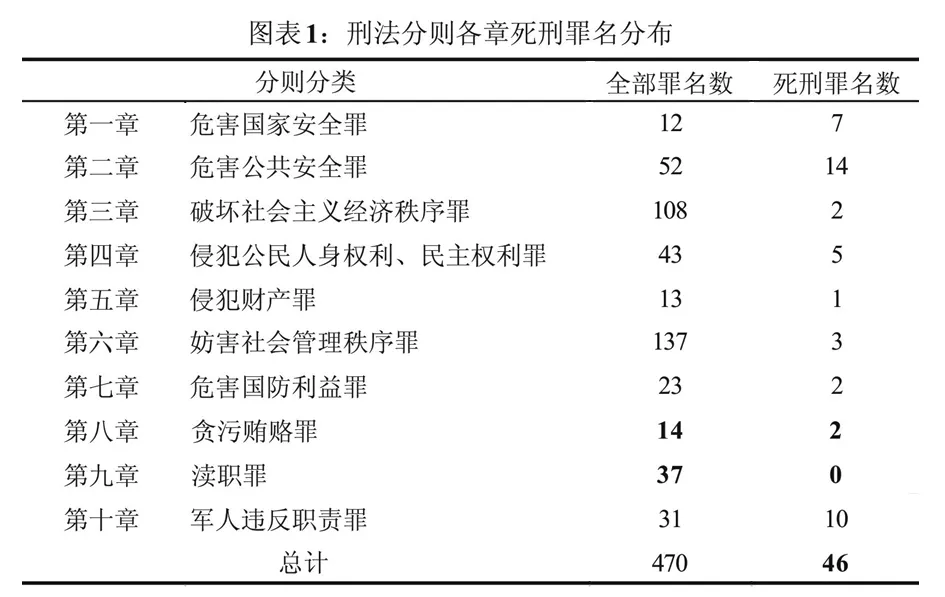

我国是传统的死刑保留国家。虽然学术界存在废除死刑的思潮,但无论是我国目前社会治理的客观需要还是社会公众的预期,彻底废除死刑都为之尚早。在反腐民意如此炽烈的今天,废除职务犯罪的死刑显然更不切实际。2015年刑法修正案九通过后,我国刑法规定罪名共457个,死刑罪名减至46个。*参见《最高人民法院、最高人民检察院关于执行〈中华人民共和国刑法〉确定罪名的补充规定(六)》。(图表1)

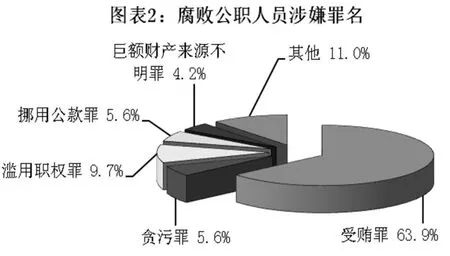

我国与西方国家对于引渡死刑制度的分歧不仅在于对死刑的一般态度,对腐败予以惩治的法理理念也存在差异。西方法学界普遍认为,腐败之所以发生的重要原因是现存的社会制度有漏洞,不能过高预期重刑遏制腐败的作用,因此入罪后的刑罚并不重。[2]我国对腐败惩治倾向于重刑主义,我国刑法自1997年到2015年间一直规定,贪污或受贿达10万元即可能被判处死刑。刑法修正案九方才将可能适用死刑的条件修订为贪污或受贿“数额特别巨大,并使国家和人民利益遭受特别重大损失的”。2016年4月18日颁布的《最高人民法院、最高人民检察院关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》对“数额特别巨大”予以明确,贪污或受贿150万元以上且具有“其他特别严重情节”的,即可能被判处死刑。我国的贪腐案件中涉嫌贪污和受贿的比例要占到69.5%。*参见中国社会科学院:《中国法治发展报告(2014)》,载http://news.qq.com/a/20140225/002572.htm,于2016年4月20日访问。(图表2)在涉贪腐案件中,涉案金额小于150万元的案件数量相当少。换言之,近七成的贪腐人员在理论上都可能被判处死刑。虽然我们在实务中判处死刑的案件数要远低于这个比例,但基于对我国刑法条款的文义理解,在引渡过程中外国司法机构有充分的理由相信被请求人引渡回国后可能被判处死刑,从而拒绝引渡。

(二)引渡条约冲突:死刑不引渡的应然与实然

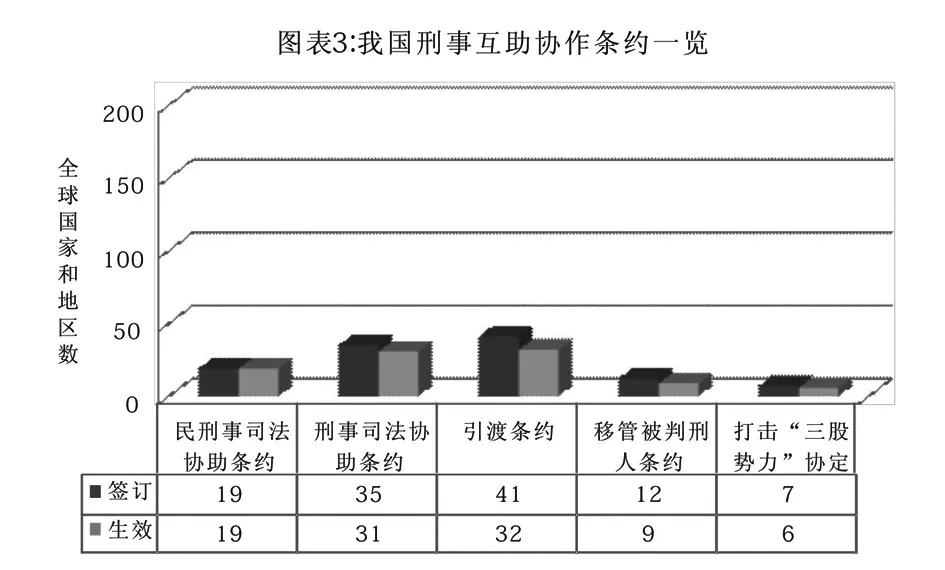

截至2016年1月,我国已与67个国家缔结司法协助条约、引渡条约和打击“三股势力”协定共121项,105项已生效。*参见外交部:《我国对外缔结司法协助及引渡条约情况》,载http://www.fmprc.gov.cn/web/ziliao_674904/tytj_674911/wgdwdjdsfhzty_674917/t1215630.shtml,于2016年4月20日访问。(图表3)从上述数据可得出如下结论。

1.既有引渡条约数量少且覆盖面窄

全世界共有220多个主权国家和地区,其中与我国签订引渡条约并生效的国家仅有32个,不到全部国家数的14%,且与我国签订引渡条约的以我国周边国家及发展中国家为主。贪腐人员主要外逃地的美国、加拿大等国均未与我国签订引渡条约。这些国家又大多均为条约前置主义的国家,也即在未签订双边引渡条约的无法引渡。

2.引渡外刑事协作条约作用有限

我国虽然签订了54项刑事司法协助条约和12项移管被判刑人的条约,但刑事司法协助条约的内容仅限于法律文书送达、协助取证、赃物返还等,并不包括最为重要的犯罪人员移交。移管被判刑人条约针对的是对已判决的罪犯,而我国未建立刑事缺席审判制度,因此不适用于外逃贪腐人员。

3.引渡条约对死刑不引渡多有要求

我国是传统的死刑保留国家,因此在引渡法中对死刑不引渡予以回避,并未加以明确,在双边引渡条约中本也未做明确约定。因为缔约方若是死刑废除国家,则双边引渡条约中约定死刑不引渡就将成为我国单方的条约义务。然而,2006年4月29日通过的《中华人民共和国和西班牙王国引渡条约》第3条第8款明确载明:“根据请求方法律,被请求引渡人可能因引渡请求所针对的犯罪被判处死刑,除非请求方作出被请求方认为足够的保证不判处死刑,或者在判处死刑的情况下不执行死刑。”这是我国第一次在双边条约中约定死刑不引渡,在其后与法国、意大利、澳大利亚签订引渡条约中均有类似表述,其中澳大利亚的引渡条约尚未生效。

在之前的引渡条约中,即使未明确死刑不引渡,但同样存在诸如不得违反被请求国重大公共利益或法律基本原则的隐晦约定。如我国与葡萄牙签订的引渡条约第3条第8项规定“执行请求将损害被请求方的主权、安全、公共秩序或者其他重大公共利益,或者违背其法律的基本原则。”在除法国、西班牙明确规定死刑不引渡之外,其他有11项的引渡条约中规定了类似条款。这种规定理论上可被解释为死刑不引渡,尤其是其国内法明确规定死刑不引渡的情形时。因此我国引渡条约中明确载明或隐晦载明死刑不引渡的已达13项。如日本等在与我国做引渡协议谈判中的国家也基本上要求将死刑不引渡写入协议。这就使得我们依据双边引渡协议将外逃贪腐分子引渡回国内就会遭遇死刑不引渡的问题。(图表4)

此类规定理论上可被解释为死刑不引渡,尤其是该国国内法明确规定死刑不引渡的情形时。因此我国32项生效引渡条约中明确载明或隐晦载明死刑不引渡的已达14项,占全部双边引渡条约的43.75%。

(三)替代措施冲突:死刑不引渡在引渡外的适用

由于双边引渡协议的极度匮乏,且贪腐人员主要外逃国与我国均未签订引渡协议。中央反腐败协调小组及相关追逃部门灵活的运用多种引渡替代措施。引渡的替代措施包括非法移民遣返、异地追诉、劝返等合法替代措施以及诱骗、绑架等非法替代措施。[4]对于诱骗、绑架等非法替代措施暂且不论,劝返完全是外逃人员自愿回国,通常伴随自首和重大立功的认定带来的大幅度减刑甚至缓刑,这是目前境外归案主要方式。*参见《最高检:一季度劝返职务犯罪在逃人员47人回国自首》,载http://www.chinanews.com/fz/2015/04-27/7235887.shtml,于2016年4月20日访问。但这完全依赖于外逃贪腐人员的自我意愿,缺乏大面积复制的可能性。异地追诉是指由中国司法机关向外逃贪腐人员所在国司法机关提供其违反所在国法律的证据,由该外国司法机关依据其本国法律对外逃人员在该国的违法行为予以追诉,通常主要以涉嫌洗钱、移民欺诈、伪造护照等罪名。从之前判例来看,外国司法机关的异地追诉并未对外逃人员在我国的贪腐行为予以惩戒。由于西方司法成本高企和诉讼制度的不同,实际中适用异地追诉案例极为罕见,目前也仅包括中国银行开平支行的“两许案”、中储粮周口仓库乔建军案。*参见《异地追诉后两大法律问题待解决》,载http://www.legaldaily.com.cn/index_article/content/2015-03/24/content_6011446.htm?node=5954,于2016年4月20日访问。

遣返通常是以违反所在国移民法为由,将外逃贪腐人员作为非法移民遣返回国内。虽然从程序上看,貌似只要该外逃人员违反当地移民法就应被遣返。但实际上在许多发达国家对遣返人员也存在大量的评估听证程序,其中就包括是否会被判处死刑。[5]例如加拿大在遣返赖昌星过程中,即要求中国保证不会判处赖昌星死刑。换言之,在寻求以遣返方式将外逃人员缉捕回国内时,依然会面临不判处被遣返人死刑的承诺问题。

综上,由于我国在相当长时期内均会保留死刑,而世界上绝大多数国家已经废除死刑或不再执行死刑,因此无论是依据现有引渡条约请求引渡还是运用引渡替代措施的遣返,都会需要我国出具保证不判处被引渡人或被遣返人死刑的承诺。

二、解构反思:量刑承诺法律现状的探究

我国引渡法第五十条规定:“被请求国就准予引渡附加条件的,对于不损害中华人民共和国主权、国家利益、公共利益的,可以由外交部代表中华人民共和国政府向被请求国作出承诺。对于限制追诉的承诺,由最高人民检察院决定;对于量刑的承诺,由最高人民法院决定。在对被引渡人追究刑事责任时,司法机关应当受所作出的承诺的约束。”

从上述规定可知,我国量刑承诺制度具有如下特点:1.量刑承诺的决定主体只能是最高人民法院。2.量刑承诺实行一案一承诺制。3.承办案件的司法机关应受最高院在先承诺的约束。由于这条规定颇为简单,在实际中产生诸多争议:

(一)主权性的思考

量刑承诺是由死刑不引渡原则所衍生的法律制度,而废除死刑又因人权保护主义的盛行而受到普遍推崇。因此有学者主张量刑承诺制度实际上是人权与主权的博弈,损害了本国的司法主权。*参见温耀原:《论引渡中的主权与人权》,载《法学杂志》2013年第5期;彭峰:《引渡原则研究》,知识产权出版社2008年8月第1版,第165页。这种观点在我国双边引渡条约谈判中是否将死刑不引渡条款写入条约产生极大影响,主管官员的这种思潮在相当程度上制约了我国引渡协议的签订。我们认为,这是对量刑承诺制度的不当理解。在量刑承诺体系下,当外逃人员被引渡回本国受审时,本国司法机关的判刑裁量权受到了自身在先承诺的制约。但这并不意味着本国主权因为人权的主张而得到限制。

1.全球化过程中国家主权已当然受限

所谓主权是指,国家对其领土范围的人和事物的最高权力。[6] 99国家主权分为对人的管辖权和对事的管辖权。全球化过程中人员的跨境流动使得各主权实体对主权的行使不可避免的产生了交叉和冲突。若贪腐人员T从A国逃往B国,则A国对T享有属人管辖权,而B国对T享有属地管辖权。由于时空的局限性,现实中属地管辖权往往优于属人管辖权。虽然我国依然享有对外逃贪腐人员的属人管辖权,但由于该人员已经处于其他国家领土范围内,除非贪腐人员自愿被劝返,否则我国对其行使管辖主权已然受到所在国主权的当然限制。

2.自愿作出的主权让渡不属于侵害主权

主权让渡是指主权实体将自身的主权范畴让渡给其他政治实体行使。国际公法领域对他国外交人员的司法管辖豁免就是典型例子。量刑承诺制度并非他国单方强行要求所致,若没有本国自愿作出司法主权的相应让渡,该量刑承诺完全可以不发生。这只是本国司法机关为了自身法治的需要而主动作出的相应妥协,并非本国司法主权被动地遭受了他国主权的侵害。

(二)合宪性的思考

有学者认为量刑承诺制度中最高人民法院对被引渡或被遣返人员的未审先判违反了我国目前法律对于法院审级的规定,有违宪之虞。*参见封利强:《量刑承诺:惩治外逃涉案人员的理性选择》,载http://article.chinalawinfo.com/ArticleHtml/Article_37560.shtml,2016年4月20日访问;《钟茂初:对赖昌星案量刑承诺的思考》,载http://finance.ifeng.com/roll/20110726/4312962.shtml,于2016年4月20日访问。

诚然,人民法院组织法第十一条规定:人民法院审判案件实行两审终审制。刑事诉讼法第十二条亦规定:未经人民法院依法判决,对任何人都不得确定有罪。那最高人民法院是否可未经审判就限定刑期呢?此一问。

人民法院组织法第二章第三十一、三十二条规定最高人民法院的职权仅包括两项:一是审判相应一审、二审和再审案件,二是对如何具体应用法律、法令的问题进行解释。宪法第一百二十七条和人民法院组织法第二十九条也仅规定最高人民法院有权“监督”地方各级人民法院的审判工作。最高人民法院的承诺如何对下级承办案件法院产生拘束力?此二问。

量刑承诺是否违反了人民法院组织法、刑事诉讼法甚至是宪法的规定而无效呢?我们认为不能这样理解。

1.主权实体的承诺应拘束其所有政权机构

量刑承诺是由外交部门代表国家这个主权实体作出,依据“条约必须遵守”的国际法原则,该主权国家理应受此承诺的约束。无论是三权分立、君主立宪抑或是我国议行合一的政体模式,主权实体对外具有唯一性。而国际法惯例认可外交机构有权代表该主权实体作出相应承诺。该承诺通常被认为对该主权实体境内包括政府、司法机关在内的所有政权机构产生拘束力。[7] 169因此,在最高人民法院决定并经外交部以其名义对外做出相应的量刑承诺,该承诺理应对其境内所有司法机关产生拘束力,具体承办被引渡人案件的司法机关在判罪量刑时,不得违反在引渡时的量刑承诺,否则即构成对国际义务的违反。

2.法律的明确规定是拘束力产生的法律渊源

1)从各法的立法位阶来看,宪法、人民法院组织法和刑事诉讼法均由全国人大制定,引渡法也由全国人大常委会制定。依据立法法第七条规定和我国目前立法实践,全国人大和全国人大常委会在立法位阶上并无差异。因此,全国人大常委会作为全国立法机关将引渡法作为特别法的形式将量刑承诺的权限赋予给最高人民法院,本身并不违反立法法关于立法位阶的规定。

2)从拘束力的法律渊源来看,全国人大常委会制定的引渡法第五十条第二款是从法律的位阶上明确司法机关应当遵从最高人民法院在引渡过程中所作的量刑承诺。换言之,最高人民法院所作承诺对案件承办法院产生拘束力,并非基于最高人民法院对全国法院的“监督”权力,而是基于“法律”的明确规定。

3)从减轻刑罚的具体规定来看,我国刑法第六十三条明确规定:虽然不具有本法规定的减轻处罚情节,但经最高人民法院核准,也可以在法定刑以下判处刑罚。另据刑事诉讼法第二百三十五条规定死刑由最高人民法院核准。因此,可以说当被引渡人并不存在自首、重大立功等法定减轻刑罚的情节时,最高人民法院对其作出减轻刑罚或不判处死刑的决定是有法律依据的。

然而毋庸讳言,这项规定虽然从法律上有其合理之处,但由于与法院的被动管辖原则存在矛盾之处,也使得司法的程序正义荡然无存,难以避免地跌入了“未审先判”的泥沼。

(三)平等性的思考

我国宪法第三十三条规定,中华人民共和国公民在法律面前一律平等。但是量刑承诺制度却使得贪腐人员只要外逃至境外,就可以基于死刑不引渡原则获得不判处死刑的结果。有学者认为这相当于给外逃贪官下发了一道“免死金牌”,不仅容易造成同罪不同罚的后果,而且还破坏了罪刑相适应原则。[8]全国人大内务司法委员会委员、国家行政学院法学部主任应松年教授等人也曾表示出这样的担忧。*参见《编织全球追逃网 中国与发达国家谈判引渡条约提速》,载http://news3.xinhuanet.com/legal/2006-05/24/content_4591227_1.htm,于2016年4月20日访问。在最高人民法院为赖昌星出具不判处死刑的承诺后,也曾引发许多全国人大代表和政协委员的关注和质疑。*参见《最高法:承诺不判处死刑是缉捕赖昌星的必要条件 》,载http://news.xinhuanet.com/legal/2007-03/13/content_5841673.htm,于2016年4月20日访问。这其实是量刑承诺制度在实践中的最大争议。

我们必须承认,量刑承诺制度客观上的确会导致不公平现象的产生,会导致司法不公平现象的出现:1)有共犯的,别的共犯被处以死刑,而被引渡者最重只能被处以无期徒刑甚至更短;2)没有共犯的,也会与其他死刑案件产生不均衡的结果;3)绝对应判处死刑的情形*参见《中华人民共和国刑法》第121条【劫持航空器罪】:“……致人重伤、死亡或者使航空器遭受严重破坏的,处死刑。”第239条【绑架罪】:“……致使被绑架人死亡或者杀害被绑架人的,处死刑,并处没收财产。”无法判处死刑。

然而,我们在界定司法公平的时候不应仅与其他罪犯作横向比较,更应从被引渡人在引渡前后所受刑罚的角度作纵向比较。由于国家主权对人的管辖权客观上会因领土范围而受到限制。贪腐人员外逃后,若我们不运用引渡或其他替代措施将其羁押回国,该外逃人员就不会因为他的贪腐行为遭受任何刑事惩戒,使得司法公平的实现更为艰难。但在我们作出量刑承诺后,虽然外逃人员不会被判处死刑,但依然会被判处有期徒刑甚至无期徒刑,对其肉体人身造成的惩戒无疑仍是相当严重的。这比不作出量刑承诺而让其在国外逍遥法外对司法公平的效果要好得多。

综上,虽然量刑承诺制度在是否造成主权减损、是否合乎宪法、适法是否平等方面均有不尽如人意之处,但都不足以否定量刑承诺制度的合理性和必要性。但当前的量刑承诺制度规定过于简单,我们应当怎样完善以加强其合法性和有效性呢?以下仅从各国的具体规定作简要比较。

三、域外探究:比较法视野下量刑承诺制度的借鉴

(一)美国

美国是目前保留并执行死刑的少数发达国家之一。美国签订的100多项双边引渡条约中相当多都包含了死刑不引渡条款,因此美国对于死刑不引渡原则的应对值得我们重点考察。

美国对于引渡的程序通常散见于各双边引渡条约,但在这些双边引渡条约中亦未对量刑承诺或承诺不判处死刑作出约定。美国国内法律对引渡的规范记载于《美国法典》的第18编第209章第3181条至3196条。[9]*See United States Code Title 18 Chapter 209 § 3181-3196, http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/USCODE-2011-title18/html/USCODE-2011-title18-partII-chap209.htm, 2016-04-20.其中,第3184条规定了从外国向美国引渡的程序,该条规定国务卿(Secretary of State)会出具相应承诺(Warrant),但该承诺是指向境外国条约方保证会被处以相应刑罚。纵观《美国法典》第18编引渡(Extradition)的全部内容,并未见对引渡中的量刑承诺制度加以规定。美国也没有先例判决确认行政机关或其他机关有权在美国法院未对被引渡人审判前即作出量刑承诺。然而,我们在诸多案例中均可见美国政府对外国政府承诺不会判处被引渡人死刑,并且有相当多的案例中美国政府的承诺被认为是“足够的”,[10]那美国政府这种承诺之所以有效的法律依据又在哪里呢?

为了能充分地保障人权和宪法权利,美国的死刑审判是一项极为冗长复杂的法律制度。[11]《美国联邦检察手册》[12]*See U.S. Attorneys' Manual, Title 9 §10.000, Capital Crimes, http://www.justice.gov/usam/usam-9-10000-capital-crimes, 2016-04-20.第9-10.010条规定,司法部和联邦地方检察官根据联邦法律适用死刑时均应适用该规定。*See U.S. Attorneys' Manual Title 9 §10.010 Federal Prosecutions in Which the Death Penalty May be Sought.而在该手册的第9-10.050条明确规定,是否寻求判处死刑的最终决定应由美国联邦总检察长(Attorney General)作出。*See U.S. Attorneys' Manual Title 9 §10.050 Confidentiality of Process.也即美国对于死刑案件的提起须由联邦检察官经联邦总检察长的授权。美国的联邦总检察长就是美国的司法部长,作为司法部的最高行政长官,是美国总统的内阁成员之一。因此在诸多案例中由美国联邦检察总长也即美国司法部长作出不判处死刑的承诺是有法律依据的。这也不属于行政对司法权力的干预,并不违反美国的司法独立和宪法对于三权分立的规定,因此通常被认为是充分有效的承诺。

(二)英国

英国是一个引渡立法比较频繁的国家,最新的引渡立法是《2003年引渡法》(Extradition Act 2003)。在该法第143条【有关服刑人员的承诺】中规定:[13]*See Extradition Act 2003, https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/117676/extradition-act-2003.pdf, 2016-04-20.“(2)外交大臣(Secretary of State)可以就以下两项之一或全部向第一类法域的代表作出承诺(Undertaking):(a)签发的逮捕令所涉之人在联合王国的待遇;(b)将该人遣送回第一类法域。”该条规定中的“在联合王国的待遇”是否包括判处死刑,进而可推导出英国外交大臣有权对被引渡人在英国是否判处死刑作出承诺?鉴于英国早已废除死刑,因此我们认为此处对于被引渡人待遇的承诺应仅指该法第166-177条所规定的诉讼权利。*See Extradition Act 2003, Part 4 Police Powers, Treatment following arrest, Section 166-171.

即使此处“在联合王国的待遇”作广义理解包括了法定不判处死刑,也不能视作行政机构对司法权力的干预,仅应视作对其国内法律政策的声明。英国外交大臣对其他国家作出的承诺无需司法机关的背书或确认,但其作为行政机关的承诺效力也并非必然会得到司法机关的认可。例如在该引渡法第154条【在外交大臣作出承诺的情况下对保释的限制】之规定充分表明,作为行政机关的外交大臣对外作出的待遇和应被羁押的承诺,都可能会被具体承办案件的司法机关推翻。*See Extradition Act 2003, Part 3 Extradition to the United Kingdom, General, Section 154.

(三)日本和中国台湾

鉴于日本和中国台湾都保留并执行死刑。笔者对日本、中国台湾等地在引渡中的承诺制度加以考察。经检索日本《逃亡犯罪人引渡法》[14]和中国台湾“《引渡法》”,*中国台湾“《引渡法》”,载http://db.lawbank.com.tw/FLAW/FLAWDAT0202.aspx?lsid=FL010152,2016-04-20.均未记载对于量刑承诺的规定,也未检索到日本和中国台湾存在从外国引渡过程中作出过量刑承诺的实例。有学者认为在日本缺乏量刑承诺的宪制基础。[15] 248经与中国台湾相关实务人士确认,台湾在引渡中亦不存在量刑承诺制度。*在此一并对台湾的国巨律师事务所所长幸大智律师、瀛睿律师机构两岸事务中心执行长简荣宗律师表示感谢。

综上,由前述四个国家和地区量刑承诺制度的相关考察可以看出,1)英国等已经废除死刑的国家,在引渡中无需向被请求国承诺不判处死刑,因此引渡中的承诺内容并不包括不判处死刑的量刑承诺。2)日本、中国台湾地区虽然保留死刑,但并无引渡中量刑承诺的规定,因此实务中不乏被请求国要求日本出具不判处死刑承诺未果而未能达成引渡的实例。3)保留死刑的美国在引渡中频频出具不判处死刑的承诺,承诺机关并非任何一级法院,而是由美国总统内阁成员之一的司法部长或再由国务卿出具。这是因为美国司法部长对其本国死刑控诉的启动享有排他的否决权。这充分表明有明确的、有效合理的法律依据,是量刑承诺制度得到认可的前提。

四、重构完善:使我国量刑承诺更加充分有效

通过域外制度的比较可知,我国以法律的方式明确将引渡中量刑承诺的权力赋予给最高人民法院,在国际上并不多见。纵观诸多双边引渡条约的规定和引渡操作实践,量刑承诺是否为引渡被请求国认可而致引渡成功,就在于该承诺是否充分(Sufficient)、是否具备有效的拘束力。[10]在赖昌星遣返案中,加拿大联邦法院对赖昌星不会被我国判处死刑承诺的认可,是基于“中国政府为了荣誉和脸面,将会恪守这些承诺”的判断。*See Articl 6, Sing v. Canada (IMM-4373-11), 2011 FC 915, http://decisions.fct-cf.gc.ca/fc-cf/decisions/en/item/59794/index.do?r=AAAAAQANbGFpIGNoYW5neGluZwE, 2016-04-20.这从侧面印证我国出具的量刑承诺能得到外国认可并非基于该制度本身,而是在透支我国政府信誉。这不仅会使引渡中外国政府自由裁量的空间过大,也会平添诸多不确定性。我国现行引渡法对量刑承诺的流转程序、决定过程、刑罚转换内容等方面均未有透明化的明确规定,这对于证明我国量刑承诺的充分性和有效性是相当不利的。我们应当从透明化、制度化和规范化方面着手,以立法解释的方式对我国量刑承诺制度进一步完善:

(一)量刑承诺的流转程序透明化

引渡法对最高人民法院受理前的启动程序、决定后的流转程序、以及对外承诺的通知形式都缺乏明确的规定。曾任最高人民法院刑庭副庭长的薛淑兰法官对此有简要描述[16] 315*薛淑兰法官描述量刑承诺的流转程序为:量刑承诺由申请机关向外交部提出,外交部认为有必要,转最高人民法院决定,最高人民法院做出决定后,书面通知外交部,由外交部对外做出。,但这种流转程序未见制度化的规定,也未对外交机关作出承诺的形式作出规定,无法体现最高人民法院的承诺意志。透明化的规定能有效解决行政机关与司法机关之间对于引渡理念的分歧。[17]我们可作出如下规定:

“引渡被请求国提出量刑承诺要求的,各相关部门应及时将该请求转交给外交部,外交部应及时通过外交途径对该请求的具体内容进行核实。外交部在核实相关请求后,认为必要的,将该量刑承诺的请求以公函形式转交给最高人民法院。最高人民法院在作出量刑承诺的决定后,应将该决定书以书面方式转交给外交部。外交部对外作出量刑承诺的,该承诺内容不得违反最高人民法院的决定。外交部对外出具外交公函的,应将最高人民法院的决定书正本一并作为公函附件。”

(二)量刑承诺的决定过程制度化

引渡法对最高人民法院量刑承诺程序的决定过程亦未规定,我们需要将该决定的作出过程以明确的程序加以规定。我们可作如下规定:

“最高人民法院在接到外交部转交的外国量刑承诺请求的,应由审判员七人组成合议庭举行听证程序,对引渡被请求国的承诺要求、被引渡人的追诉罪名、被请求国的法律规定、引渡条约规定等方面加以听证评估。同意出具相应承诺的,最高人民法院应以决定书的方式作出该承诺。不同意出具该承诺的,也应以决定书的方式作出。初次量刑承诺的决定应自收到外交部的请求后60日内作出。待异议程序终结后,终局决定书应以法院公函的方式转交给外交部。”

(三)量刑承诺的刑罚内容法定化

量刑承诺对死刑加以刑罚转换的内容应当包括哪些法律并无明文规定。实践中赖昌星案和余振东案采取不同的承诺方式。赖昌星案中我们仅就不会判处死刑作出承诺:“对他在遣返前所犯的所有罪行,中国有关适当的刑事法庭不会判处死刑。”[5]余振东案中则不仅承诺不判处死刑,还承诺最高刑期不得超过12年,因为美国已就对余振东在美国罪行判处其144个月的有期徒刑。[18]

对量刑承诺我们应使用负面清单的模式,不宜直接限定刑期,对于被请求国要求超出所列清单之外的,我们可采取异地追诉等替代方式实施惩戒。我们可作出如下规定:

“最高人民法院作出量刑承诺的,承诺的内容包括不判处死刑、不判处死刑缓期执行、不执行死刑或不判处无期徒刑。”*鉴于部分人权保护理念盛行的国家认为无期徒刑是对人身的残酷惩罚,也将之列为不予引渡的范畴,故也可作为量刑承诺的范围。

(四)量刑承诺的异议程序规范化

我国目前并未在量刑承诺中设置异议制度。这不仅在程序上无法保证最高人民法院听证结果的全面性和准确性,还会在程序上降低承诺内容的认受性,同时也会使得最高人民法院不必要地承受了所有舆论压力。我们可作出如下规定:

“最高人民法院的听证程序应通知最高人民检察院、被害人、被引渡人或其近亲属参加,拒不参加或无法通知的,不影响听证程序的进行。最高人民法院作出初次决定书后,应向听证程序的参与方送达决定书正本。参与方对初次决定书不服的,应在15天内以书面形式向最高人民法院提出异议。最高人民法院认为异议理由有可能成立的,应当另行组成七人合议庭再次听证。最高人民检察院对决定书不服的,最高人民法院应当另行组成七人合议庭再次听证。当事方未按时提出异议的,初次决定书自动生效。再次听证应自收到异议申请之日起30日作出决定。再次听证的终局决定书具有终局效力。”

五、结语

我国目前的反腐局势依然十分严峻,对外逃贪腐人员尚缺乏有效的震慑手段。党的十八届四中全会提出“加快推进反腐败国家立法,完善惩治和预防腐败体系。”为克服引渡过程中死刑不引渡的障碍,我们应及时完善我国引渡法中的量刑承诺制度,并适当理顺相应的配套措施,让有效的引渡和遣返成为悬在外逃贪腐人员头上的达摩克利斯之剑。

习近平同志在十八届中央纪委三次全会上的讲话依然掷地有声——“不能让国外成为一些腐败分子的‘避罪天堂’,腐败分子即使逃到天涯海角,也要把他们追回来绳之以法,五年、十年、二十年都要追,要切断腐败分子的后路!”。

[1]陈雷,薛振环. 论我国引渡制度的量刑承诺[J]. 法学杂志,2010,(1).

[2]李瑛. 惩治外逃贪官的国际刑事司法协助解决机制探析[J]. 政法学刊,2009,(4).

[3]黄风. 引渡问题研究[M]. 北京:中国政法大学出版社,2006.

[4]赵秉志,张磊. 赖昌星案件法律问题研究[J].政法论坛,2014,(4).

[5]王勇. 赖昌星“难民”案的法理评析[J]. 法学,2002,(10).

[6]邵津. 国际法[M]. 北京:北京大学出版社,2011.

[7]黄风. 《中华人民共和国引渡法》评注[M]. 北京:中国法制出版社,2001.

[8]高秀东. 从贪官外逃后的法律对策看引渡制度的最新发展[J]. 外交评论,2007,(2).

[9]United States Code Title 18 Chapter 209 § 3181-3196.

[10]黄风. 国际引渡合作规则的新发展[J]. 比较法研究,2006,(3).

[11]高一飞. 对美国死刑案件诉讼程序的考察[J]. 当代法学,2008,(1).

[12]U.S. Attorneys' Manual, Title 9 §10.000, Capital Crimes, §10.010 Federal Prosecutions in Which the Death Penalty May be Sought, §10.050 Confidentiality of Process.

[13]See Extradition Act 2003, Part 3 Extradition to the United Kingdom, General, Part 4 Police Powers, Treatment following arrest.

[14]张绳祖. 日本逃亡犯罪人引渡法[J]. 环球法律评论,1985,(6).

[15]李万熙. 引渡与国际法[M]. 马相哲,译.北京:法律出版社,2002.

[16]薛淑兰. 引渡司法审查研究[M]. 北京:中国人民公安大学出版社,2008.

[17]李德英. 论引渡及我国引渡实践中的法律障碍[J].前沿,2007,(6).

[18]周露露. 由余振东案透视若干法律问题[J]. 法学杂志,2004,(6).

责任编辑:马 睿

Reflections on Penalty Commitment System from the Perspective of Anti-corruption International Cooperation-From the Perspective of Judicial Response to the Principle of Non-extradition for Death Penalty

Xu Wen-jin1, Yao Jing-yan2

(1.Shanghai No. 1 Intermediate People's Court, Shanghai 200336, China; 2.Shanghai Huangpu People's Court, Shanghai 200025, China)

At present non-extradition for death penalty is one of the biggest procedural barriers confronting anti-corruption international cooperation in the process of extraditing or repatriating corrupt personnel fleeing to other countries. Since the application of death penalty to corrupt criminals in China will still exist for a long time, the commitment of no death penalty will become a major way to resolve this barrier. The status quo of anti-corruption justice and extradition in China determines that we should pay attention to the objectiveness of applying death penalty. Although there are many disputes or defects in the application of penalty commitment system, it is still necessary and reasonable to apply this system. By referring to the relevant systems in American, UK and Japan, we shall improve this system from the aspects of transfer procedure, agreement procedure and commitment content and enhance the effectiveness and authority of penalty commitment.

penalty commitment; non-extradition for death penalty; anti-corruption; international cooperation

2016-05-14

徐文进(1984-),男,安徽岳西人,上海市第一中级人民法院审判人员,从事刑法、国际法研究;姚竞燕(1983-),女,上海人,上海市黄浦区人民法院审判人员,从事刑法、国际法研究。

DF979

A

1009-3745(2016)03-0096-10