规范司法解释:规避空白罪状“口袋化”的路径选择

2016-12-22李学良

李学良

(天津商业大学 法学院,天津 300134)

规范司法解释:规避空白罪状“口袋化”的路径选择

李学良

(天津商业大学 法学院,天津 300134)

非法经营罪所保护的法益是市场准入秩序,刑法第二百二十五条第四项规制的行为方式应当与前三项行为方式是同质的。本罪情节严重的判断标准应为:以非法经营数额为主综合考虑其他情节。本罪第四项的空白罪状致使本项成为“口袋化”条款,相关17项法律解释条文表征司法解释侵犯立法机关的立法权。司法解释是在条文内涵之内的明晰性解释而非在条文之外进行创制性解释,应当规范司法解释,避免司法权“越界”,从而有效规避空白罪状的“口袋化”。

非法经营罪;口袋化;规避;规范;司法解释

现行刑法第二百二十五条*“违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处3违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金结算业务的;(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。”、第二百三十一条*“单位犯本节第二百二十一至二百三十条规定之罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他责任人员,依照本节各该条的规定处罚。”规定非法经营罪的行为主体有两类:自然人和单位。本罪属于故意犯罪且为直接故意,但直接故意的内容是否包含了特定目的即本罪是否属于目的犯存在争议。此外,本罪条款第四项“其他严重扰乱市场秩序的行为”的规定存在很大争议,也是该罪沦为“口袋罪”的源头。“其他严重扰乱市场秩序的行为”究竟有哪些?何为“严重扰乱”市场秩序?“其他”非法经营行为又该如何确定?基于本罪第四项“口袋化”特征,最高司法机关拟通过司法解释限缩本罪的行为方式,以期达到统一理解与适用的目的,但司法解释在某种程度上解决了该条款适用上的麻烦,解决了现实中的不规范行为,却违背刑法的安定性,损毁了刑法的权威性,致使罪刑法定原则成为具文。国家出于经济政策的考量或者刑法威慑力立法的目的保留这一“口袋罪状”,固然在可以打击一些突发的“不规范经营行为”,但不可预知的违法性使民众处于恐慌之中,对刑事法治是一种破坏。结合具体案件分析本罪的罪质,以明晰本罪第四项的内涵与外延,以期对本罪的司法适用有所启示。

一、非法经营罪成罪因素的分析

79年刑法典规定的投机倒把罪是一个全面规制经济犯罪的罪名,而没有关于非法经营罪的规定。刑法学界一般认同“此罪是1979年刑法典投机倒把罪中分离出来的一个独立犯罪”。[1]592而投机倒把罪是一公认的“口袋罪”,对于取消投机倒把罪,立法机关的理由是:“其规定比较笼统,界限不太清楚,造成执行的随意性……随着社会主义市场经济发展的要求,需要规定的犯罪行为,尽量做出具体规定,……不再笼统规定投机倒把罪”。[2]这一规定的出台得到刑法学界的一致好评,认为这是罪刑法定原则的落实和体现,避免司法实践中执法的任意性,更加清晰的区分罪与非罪,但是结果却大相径庭。由于现行刑法第二百二十五条第四款“其他严重扰乱市场秩序的行为”的存在,“非法经营罪的价值取向存在与罪刑法定原则相背离的倾向,也与市场经济的基本要求不相符,其适用与立法机关的初衷相去甚远”。[3]事实上,我国刑法中的非法经营罪司法解释的扩张以及刑事司法中法官的自由裁量已经成为这样一种犯罪:只要某种经营活动被认为严重扰乱了市场秩序,如果刑法中没有其他更适合的具体罪名,均可认定为“非法经营罪”。[4]只有认清本罪的犯罪构成要素才能准确的把握本罪的实质,避免造成“罪与非罪,此罪与彼罪”的混淆。

(一)本罪保护的法益是市场准入秩序

国家之所以对行为人判处刑罚是因为行为人的行为侵犯了刑法所保护的法益。而规范违反理论认为,之所以惩罚行为是因为行为人的行为破坏了已有的法律秩序,正如雅科布斯所说,“刑法就是通过对罪犯的惩罚向守法的公众展示:法律秩序被恢复了”。事实上,刑法的本质是对法益的维护,对已破坏秩序的重建。非法经营罪的所保护的法益是什么?其所修护或者维护的法律秩序又是什么?

学界对本罪保护的法益的论述较多,有学者对各种观点进行了归纳,主要为两大类:简单客体说和复杂客体说。简单客体说认为本罪只侵犯一种具体的社会关系;复杂客体说认为本罪侵犯两种具体的社会关系。[5]简单客体说中的“市场秩序说”把本罪的法益等同于刑法第三章类罪名的法益,以一个类罪名法益作为一个具体罪名的法益,难以体现非法经营罪与其他罪的区别,造成司法实务中对本罪的理解更加混乱。“管理制度说”和“市场管理活动说”认为本罪侵犯的客体是“国家关于经济活动的管理制度”“国家对市场正常的管理活动”,此两种论点没有本质的区别,都主张本罪是对国家经济管理活动的侵犯。如若将此认定为本罪的法益,必然扩大本罪的犯罪圈,不但没有限制本罪的成立范围反而使本罪更彰显“口袋化”的特征。而复杂客体说论者认为本罪的客体是市场经济秩序和国家对经营活动的管理制度。[6]但是正如有学者指出的那样,市场经济秩序和经营管理制度只是从不同角度反映出非法经营罪的法律特征,而不能从全局把握其本质特征。只有把握好非法经营罪与其他犯罪的本质的区别才能保证刑法的正确适用。故而有学者指出的本罪的侵害的法益是市场准入秩序,认为“作为非法经营罪法益的市场准入秩序,是指为限制市场主体进入某些特殊市场,由全国人大及其常委会以及国务院就进入特殊市场的资格条件制定专门的法律、行政法规,市场主体只有经过依法审批后才能获得营业许可,据此而形成的取得市场营业许可的秩序。”[7]

笔者赞同上述的市场准入秩序说。刑法第二百二十五条前三项都是对于市场准入秩序的规定,如:专营专卖物品的准入规定、关于许可证的规定、证券等金融业务的准入制度。前三项的行为方式都是要求相关的经营者具备相关市场领域的经营资格,无资格的一律不得经营,违法严重者就要受到刑法制裁。作为本罪第四项其保护的法益,不管是实然还是应然角度都应当是对于市场准入制度的保护。这种解释是基于体系性的考量,其也符合本罪的价值内涵。正如储槐植教授在其《刑事一体化论要》中所说的那样“堵截条款只限于未经列举的同类情形,而不能包括不同类的情形”。因而,“其他严重扰乱市场秩序的行为”应当是对市场准入秩序的破坏,即本罪所保护的法益是市场准入秩序。

(二)本罪行为方式的要素

“其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为”是非法经营罪的补漏条款,也是本罪“口袋化”倾向的根源所在。对本项规定的存废众说纷纭,有学者主张废除本项规定,还刑法以安定性;有学者则主张继续保留这一堵截条款,使刑法更加灵活,适应不断变化的社会。废除论者认为“其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为”这一不明确规定容易放纵司法裁量权,致使一切难以定罪、难以侦查的案件通过简化手续以本罪入刑,导致此罪与彼罪的混乱。此外,废除论者还认为这种口袋化的条文更容易遭到行政权的侵犯,致使地方行政权干涉司法,架空司法权,致使轻罪重判、重罪轻判,并且“非法经营罪堵漏条款已经处于失控的边缘,日益成为类似于旧刑法投机倒把罪这样的‘口袋罪’”[1]111。但支持论者认为“从司法实践的情况看,也正是第四项规定越来越多地被援引,成为了对刑法没有明文规定的有较大社会危害性的非法经营行为定罪的法律依据。”[8]作为“堵截构成要件”可以堵塞拦截犯罪,避免逃脱法律空档的功能,但在司法实践中存在被滥用的危险。基于“密而不严”刑法结构的构建,需要类似的补漏条款存在以适应不断发展的社会。而解决的关键在于通过规范的解释来弥补立法明确性不足和防止被司法滥用的危险。[9]

从法教义学角度,我们认为现存的法律条文都是合理的,通过规范灵活的解释技术可以解决法条中存在的漏洞。因而认为,非法经营罪中堵漏条款的存在是合理的,不应被废除,可以通过合理的解释使该项规定发挥其作用。那么该项条文该怎么理解?应当运用何种解释方法?理解该项条款的关键是对于“其他”的理解。通过对比前三项规定,有学者指出,“其他”类的非法经营行为应该具有如下特征:一是发生在经营活动中;二是违反国家的市场管理法规,具体来说,是违反了国家予以保护的市场准入制度和许可证制度;三是严重扰乱市场管理秩序,情节严重 。[10]623有学者提出不同的观点认为:“其它严重扰乱市场秩序的非法经营行为”中的“其它”所指的非法经营必须具备下列基本特征:第一,这种行为必须发生在生产和流通领域。此领域之外的违法行为,不会对市场管理秩序造成直接的侵害,因而不被本条所规制。第二,这种行为必须具有行政违法性,即违反国家法律、行政法规的禁止性或者限制性规定,未经有关部门批准或者超出部门批准的范围进行经营的活动。这也表明本罪是“法定犯”的特点。第三,这种行为必须违反了我国相关的经营许可制度,侵犯了市场准入秩序——表现为经营主体的违法性。第四,这种行为具有严重扰乱市场秩序且达到犯罪程度的社会危害性。这是情节和危害后果应具备的要件,一般的扰乱市场秩序的非法经营行为不构成非法经营罪。[8]两种观点的差别在于后一种观点强调本罪属于法定犯,只有在行政法规难以规制时才要求刑法介入。而法定犯的特征在于其本身存在一定的行政性规定了,这也就迎合了本罪保护的法益“市场准入秩序”,因而后一种观点更为合理。

所以适用、解释本罪第四项规定时,应当在满足上述四要件的前提下进行分析,缺一不可入刑,更不能入罪。朝阳区人民法院审理的“立二拆四”等非法经营罪一案*http://digi.163.com/14/1119/07/ABD6K8PI00162OUT.html.2014年12月6日访问。中天仙公司和互动公司的经营行为是否具备上述的四个要件?答案是否定的。理由如下:一是两个公司的行为既没有发生在生产领域也没有发生在流通领域,纵使其行为具有一定程度的违法性也没有对市场的准入秩序造成直接的侵害,因而不受本条所规制。二是两公司的行为不具有行政违法性,在没有行政法规进行规制时,直接以最严厉的制裁措施刑法处罚当事人有悖刑法的谦抑性。三是两公司的行为没有违反我国相关市场领域的市场经营许可制度,不是对市场准入秩序的破坏,没有侵犯本罪所保护的法益。四是两个公司的行为更难以说是“严重扰乱市场秩序,达到犯罪程度的社会危害性”。两个公司的经营行为不具有本罪的行为特征,以本罪判刑值得商榷。法院如此判决正是本罪第四项规定“口袋化”的显现,严格遵守本罪的罪质才能区分罪与非罪的界限。

(三)情节严重的判定标准

非法经营罪是一情节犯,即情节严重的才能判处刑罚,没有达到入罪情节的不能以犯罪论处。考察非法经营的行为是否“情节严重”,就成为区分罪与非罪的关键。[11]那么怎样才算是情节严重?其衡量的标准是什么?是否单纯的考虑数额问题?是非法经营数额还是非法所得数额抑或两者择一适用?

1985年7月18日《最高人民法院、最高人民检察院关于当前办理经济犯罪案件中具体应用法律的若干问题的解答(试行)》(已失效)中规定:“认定‘情节严重’,应当以非法经营的数额或非法获利的数额较大为起点,并结合考虑其他严重情节。目前对于追究投机倒把罪的数额起点不宜规定太死,应本着既有统一的衡量标准,又可以因地制宜、适当掌握的原则,把数额和其他严重情节结合起来认定。对非法经营数额在一万元以上,或者非法获利数额在三千元以上的,一般可视为‘数额较大’。同时,应结合考虑其他严重情节,例如:多次进行投机倒把活动,经行政处罚仍不悔改的;利用职权进行投机倒把活动,影响很坏的;哄抬物价,严重扰乱市场,引起民愤的,等等。”

2001年4月18日《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》(以下简称《规定》)中关于非法经营罪的追诉标准中规定:“从事其他非法经营活动,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1.个人非法经营数额在五万元以上,或者违法所得数额在一万元以上的;2.单位非法经营数额在五十万元以上,或者违法所得数额在十万元以上的。”

2013年9月10日起实施的《最高人民法院最高人民检察院关于办理利用信息网络实施诽谤等刑事案件适用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》)中第七条规定:“违反国家规定,以营利为目的,通过信息网络有偿提供删除信息服务,或者明知是虚假信息,通过信息网络有偿提供发布信息等服务,扰乱市场秩序,具有下列情形之一的,属于非法经营行为‘情节严重’,……:(一)个人非法经营数额在五万元以上,或者违法所得数额在二万元以上;(二)单位非法经营数额在十五万元以上,或者违法所得数额在五万元以上的。”

从以上历次规定可以看出国家司法机关对于经济犯罪的追诉标准中“情节严重”同时规定“违法所得数额”和“非法经营数额”,并以“或者”连接前后两种不同的数额要求,“同时规定,择一适用”能够最大程度的规制违法犯罪行为。“违法所得数额”较“非法经营数额”的数额要求要低一些,这样规定似乎更是强调了国家对于本罪牟利性的打击。但这样的规定是否合理?此种规定能否有效的规制、打压违法犯罪行为?《规定》中追诉标准的数额太低,降低了本罪的入罪标准致使一些轻微的违法行为面临刑事处罚。而《解释》中提高了个人“非法所得数额”却降低了单位犯罪的“违法所得数额”和“非法经营数额”,这一变动的目的何在?并且在不同的解释中“情节严重”的数额要求不同,对于不同违法行为也有不同的数额规定。司法解释的不统一致使该条款中“情节严重”的适用标准五花八门,造成“同案不同罪,同罪不同罚”。

笔者认为,非法经营罪的“情节严重”的适用标准应以非法经营数额为主并考虑其他犯罪情节综合考量行为人的行为是否达到了情节严重的程度。理由在于:一是非法经营数额是经营行为的客观结果,是必然存在的且具有累积性的特点,能够全面表现行为的危害程度。二是非法经营数额比非法所得数额更容易查询,也更容易确定。现实中不能忽略这样一种情况行为主体在经营活动中未盈利且出现亏损,此时若以非法所得数额计算无异于放纵了部分犯罪人。同时也会造成部分存在非法利益的主体“造假账”形成亏损的状态,但是他的非法经营数额可能已经达到了“情节严重”的程度,不处罚就放纵了犯罪行为。三是以“非法经营数额”判断情节严重的标准同时兼顾其他的情节因素,如非法所得数额、行为人的主观恶性、造成的后果等,综合考量各种因素避免罪责刑的不统一。因而在考虑认定非法经营罪的“情节严重”时,应以行为人的非法经营数额为主要依据,综合考虑非法获利数额和其他情节,其数额的标准由司法解释做出具体的规定。

二、非法经营罪相关法律解释的评析

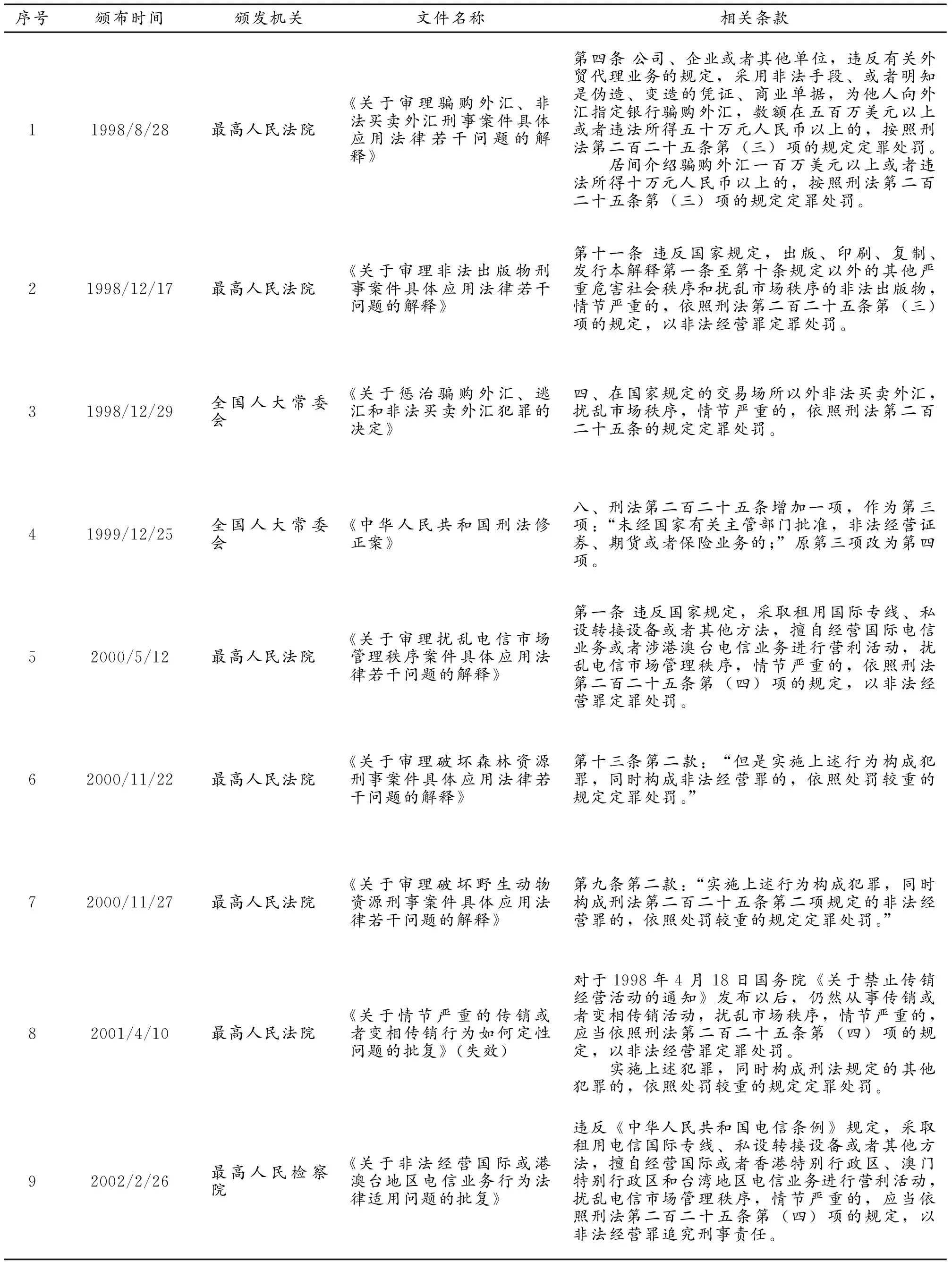

追寻非法经营罪的立法演变,可以很清晰的察觉到司法解释在本罪中的重要地位,以至于本罪司法解释中关于行为方式的规定超越了刑法条文本身的规定。97年刑法典颁布至今,非法经营罪主要通过立法、司法机关的解释扩张其行为方式,对刑法第二百二十五条创建性补充,对“非法经营活动”作了明确列举,如下表:

非法经营罪司法解释时间表

上表所列法律文件中有2个是立法机关即全国人大常委会颁发的,其余15个文件发布主体最高人民法院、最高人民检察院或者最高司法机关与其他部门联合颁布,法律解释主体可谓五花八门。上列17个解释中,除两个立法机关颁布的解释合并入刑法条文之内,通过立法方式使立法解释成为法律条文,避免了解释对立法的冲击,同时立法解释的主体是立法机关其法律效力高于司法解释,是对立法的直接呈现。进而言之,立法主体的立法解释与立法某种意义上等同的,但司法主体的司法解释效力等级上弱于立法解释。司法解释的泛滥损坏了法律条文的效力,致使司法权侵犯立法权之嫌疑。

关于上表中第1、2两项司法解释是在1999年刑法修正案出台前颁发的,适用于79年刑法典第三项即现行刑法第四项的解释。该两条解释是对违反市场经济秩序行为的刑法规制,突破了原有刑法的规制范围,是一种造法解释,侵犯了立法机关的立法权。

关于上表第3、4、6、7项,前两项分别是立法机关颁发的立法解释与刑法修正案,后者属于正式法律条文,且该两项内容的规定是对市场准入秩序的规范,符合本罪罪质。而第6、7项中表现了对非法破坏动植物资源案件的威慑打击,择重处罚的规定致使有适用本罪的可能,但在行为方式是存在难以弥合的鸿沟,是为了惩罚而解释,突破了立法从侧面反应了本罪第四项“口袋化”的特征。

关于上表第5、9、10、11、13、14、16项“非法经营电信行为、非法生产禁用药品行为、非法经营食盐行为、非法经营彩票行为、非法经营基金行为、非法经营证券行为”解释为非法经营罪的一种行为方式是值得肯定的,此几项解释中的行为方式是对市场准入秩序的破坏,与本罪前三项规定的行为方式具有同质性,可以归入本罪第四项的犯罪圈之内。

关于上表第8、12、15、17项中相关司法解释中规定的行为以非法经营罪论处是值得商榷的。第8项司法解释已被废止,其行为方式归入非法传销行为中,变相的表达了本项之解释不符合本罪的罪质。第12项所规定的行为只能算是一种无道德的市场竞争行为,由行政法规进行处罚足以且此种行为没有侵害本罪的法益,即使处于刑事政策的考量亦不应当由司法机关的一个解释任意的归入非法经营罪第四项的规定中。第15条中“违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金”此种行为很难与本罪的行为方式“搭边”,此种行为可以通过刑法中信用卡犯罪的相关法条进行规制,解释为本罪的行为方式不妥。第17项所列行为并未侵犯市场准入秩序,且该种行为有无以刑法规制存在质疑,将非侵犯市场准入秩序的行为强迫、暴力的纳入第四项的犯罪圈是不合理的。

通过以上分析可见,一系列的司法解释所规定的行为方式,有的是本来就属于本罪的行为方式的一种;有的是与本罪行为方式是同质的;有的行为方式不符合本罪的罪质。这三类解释中仅有第二种情形才属于本罪中第四项的“其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为”。司法解释的这种肆意的解释不仅没有起到释明法条的用意,反而使本罪的行为方式泛化,把一些不属于本罪规制的行为划入本罪的犯罪圈,司法解释的适用造成司法实践中多以非本罪的行为方式列为本罪规制的对象,致使本罪“口袋化”。

三、规避“口袋化”之路径——司法权退还立法权的地位

最高司法机关的司法解释本应是对法律条文中不明确的地方做出进一步的明确,是在原有规定的基础上释义,而非创设新的行为方式或者罪名,而关于非法经营罪的系列司法解释却与此截然不同。最高司法机关出台的十数个司法解释中大多是对一些违法行为直接犯罪化,使原本不是犯罪行为的行为成为本罪的一种行为方式,在上述案件中朝阳区人民法院根据《解释》的相关规定作出判决就是这样一种模式,把原本不属于刑法规制的行为犯罪化,致使本罪被“口袋化”。事实上此种行为应当先被行政法规所规制只有当行政法规无能为力时划入刑法规制范围,而司法解释直接犯罪化是对罪刑法定原则的摈斥,也为刑法谦抑性所抵制。有学者指出,当下司法实务对于非法经营罪认知混乱和刑法基本立场的偏离,少数司法机关甚至将非法经营罪作为调整经济犯罪“以不变应万变”的法宝,不分情形肆意突破刑法底线地适用。破解当前困境,最为重要的路径当属规范解释非法经营罪,即应当立足罪刑法定原则、刑法的谦抑性原则和体系解释原则,在遵循审慎控制非法经营罪、防止非法经营罪“口袋化”刑事司法政策基础上,规范解释非法经营罪本身,以明法理,以解存惑,以应现实。[9]

(一)司法解释不是刑事立法

解释是对法条的进一步阐明,不是从无到有的造法,只能是对法条的“续造”,明晰法条原本的内在。在我国法律解释体系中,实然解释主体表现为“三元一级”即全国人民代表大会常务委员会、最高人民法院和最高人民检察院,但在司法实践中解释主体成了“多级多元,两个主体独撑”的局面。有学者就指出“但遗憾的是,在我国刑法解释的实践中,出现了无权机关也参与制定刑法有权解释以及不遵守其他解释规则的现象,越权刑法解释问题成为类推制度寿终正寝后罪刑法定主义的最大敌人,极大地伤害了刑法的人权保障机制”。[12]这种现象在非法经营罪的司法解释中表现尤甚,极大破坏了刑法的权威。立法机关的解释属于立法解释,“两高”的解释属于司法解释,但三个主体都是“解释”不是“立法”。立法是立法机关的职能,也只能是立法机关进行刑事立法。在关于非法经营罪的司法解释中不仅有非法主体进行解释,还存在合法主体越权解释,即非司法部门解释刑法规范和司法机关立法性解释。而“最高人民法院、最高人民检察院不是立法机关,其刑法解释权自然更加应当严格遵守全国人大和全国人大常委会已经制定的刑法规范。具体而言,司法解释的任务对于刑法规范的意义是‘说明’而不是‘创造’,即司法解释的任务是进一步阐明刑法立法的含义而不是对之进行废、改、立。”[12]因而解释只能在刑法条文的含义内进行,不能超出条文的含义肆意解释。否则,民众不能判断行为是否合法,难以预知自己行为的性质,出现“事后法”,违背了罪刑法定原则。

现行司法解释中存在大量创法行为,此种做法是完全没有法理基础的。“法”来自立法者的表述,需经过严格的表决程序,每一种行为的规制都经历了严格的考核。如果某个机关自我随意的解释出法中没有的条文,便是一种“造法”。但是这种解释从司法实践和理论上都没有严格的表决程序,不能保证这样的解释是否符合广大人民的意志,而且实际上此种行为创设的法律往往造成原有法秩序的混乱,模糊了司法权与立法权的界限。司法权是司法机关享有的在司法实践中运用的权力,该权力主旨就在于保证司法机关在司法活动中的主体地位。权力分离与分立的价值选择要求不同机关在各自权限范围内行使职权,且在我国立法机关是最高权力机关,立法具有至上性,行政机关和司法机关都是由其产生,对其负责。法院和检察院的司法权是由立法权这一“母权”产生,其权力边界也就不会更不能超过产生它的权力之源。在司法解释中,特别是刑事领域,司法机关解释的条文是立法机关创设的,司法解释要符合立法本意或者至少不超出条文的内涵,解释主体应当在法条之内进行解释,不能任意的解释。

具体到非法经营罪的司法解释中,司法机关在进行解释时应当是在条文的内涵中解释刑法第二百二十五条第四项的规定,保证解释的行为方式的种类与本罪前三项规定的罪质是相同的。不应该也不能在司法权之外任意解释,把本罪当作一个“口袋罪”无限制的解释更应该禁止。司法机关应当尊重自身的解释权,不进行“解释性立法”,不篡夺立法机关的立法权。当存在应当规制行为时应通过合法的程序提交立法建议,由立法机关进行立法,而不是肆意解释。

(二)法官自由裁量的界限

法官是司法职权的最小单元,是司法机关中最核心的一体。司法权的运用实际是法官司法权的运用,具体到每一个案件中也是法官结合案件的事实找寻应当适用的法律条文。正是在具体的案件中每一条文的意义才具有实际效益,才能体现法条的深刻内涵。对于个案的解释,则由具体行使审判权的法官行使解释权,它没有级别上的限制,但是必须是直接参与刑事案件处理的法官。[13]审理每一个案件时法官的职权使其必然存在着解释法律的活动,这是一种必然行为。

法官的自由裁量权是相对的自由,这是不言而喻的。在我国的司法实践中鉴于法官素质参差不齐,法官的自由裁量权也被大量的具体而微的司法解释给钝化。司法官员已经失去了自由裁量的能力,懒得自由裁量,遇疑难案件就上报、请示,致使上级法院不断批复,案件的审级“被提高”,下级法官的审判被“虚无化”。与这种司法弱化相对的是那种肆意进行自由裁量的法官,不顾法条的本意,也不理会客观的实际,凭着自己的理解独断独行。这两种都是一种病态的司法模式,这种司法氛围只会制造枉法者,难能培养法治社会的司法者。

良好的司法官应当是足以充当司法解释的主体,能够切中法条的真意,更能控制自我的情感。不任意断案,不任意释法。同样的法条面对同样的案件会得出同样的判决,至少是相差不大的判决结果。面对疑难问题首先是寻找法律的实在内涵而不是请示。当然,司法者在适用时需结合具体案件,案件事实的求证和法条解释需要相符才能保证做出的判决是真实、正确的。法官的自由裁量权应该是在一种合理的区间内波动,在此区间内法官可以自由的裁量,超出这个特定的范围,就应当由有权者进行立法或解释。以非法经营罪的第四项为例,法官遇到的案件事实法条中没有规定,但是此种行为有一定的危害性,那么该怎么判处?如果没有2013年最高司法机关的《解释》,法官能不能把前文案件中两公司的行为归入到非法经营罪第四项的规定中?

正如前文所述,《解释》的这一规定是创法的行为,法官如果自由裁量认为该行为符合刑法第二百二十五条第四项的规定构成非法经营罪,无疑也是在造法,创造了一种“先例”。但是结合本罪的前三项行为方式和本罪的保护的法益,可以清晰明了的认识到,即使行使自由裁量法官也不能将“通过信息网络有偿提供删除信息服务和发布虚假信息服务”归入第四项与前三项行为方式并列。我们不否认法官有自由裁量权正如不否认司法机关有司法解释权限一样,但是权力是有边界的,不能任意的行使。法官的自由裁量仅限于法条的含义内,法条外的创法裁量还应该交由立法机关进行。

(三)规范司法解释

法条是冰冷的、僵硬的,需要解释。但鉴于国情使然实时性的立法解释不现实,故而司法解释应当承担起刑法解释的重任。但是司法解释要在解释中解释不是以解释之名进行立法,应当规范司法解释,使其发挥应有的效能。

其一,立法权与司法权的界限应当清晰化,司法权不能越界干涉立法。宪法第六十二条第三项规定全国人大的职权之一“制定和修改刑事、民事、国家机构的和其他的基本法律”。第六十六条规定全国人大常委会的职权“制定和修改除应当由全国人民代表大会制定的法律以外的其他法律”“在全国人民代表大会闭会期间,对全国人民代表大会制定的法律进行部分补充和修改,但是不得同该法律的基本原则相抵触”“解释法律”。《立法法》第四十二条规定:“法律解释权属于全国人民代表大会常务委员会。法律有以下情况之一的,由全国人民代表大会常务委员会解释:(一)法律的规定需要进一步明确具体含义的;(二)法律制定后出现新的情况,需要明确适用法律依据的。”1981年6月10日《关于加强法律解释工作的决议》中规定:“一、凡关于法律、法令条文本身需要进一步明确界限或作补充规定的,由全国人民代表大会常务委员会进行解释或用法令加以规定。二、凡属于法院审判工作中具体应用法律、法令的问题,由最高人民法院进行解释。凡属于检察院检察工作中具体应用法律、法令的问题,由最高人民检察院进行解释。最高人民法院和最高人民检察院的解释如果有原则性的分歧,报请全国人民代表大会常务委员会解释或决定。三、不属于审判和检察工作中的其他法律、法令如何具体应用的问题,由国务院及主管部门进行解释。”从上述条文中可以看出对刑法进行解释的主体为全国人大常委会和“两高”。司法机关的司法解释的权源来自立法机关,故而其解释权限也只能在立法机关的权限之内解释不能超出法条任意解释。司法机关的解释只能是对“工作中具体应用法律、法令的问题”进行解释,不能进行“预防性”解释。简言之,司法解释只能在遇到实际问题且已有立法规制了此种行为,但是相关法条不明晰时进行解释。

其二,司法解释要严守刑法谦抑性精神。从司法解释的角度来看,刑法谦抑性要求对空白罪状的解释空间尽可能的小,尽可能的缩小犯罪圈,以与谦抑性的“质的规定性”保持一致。[14]司法解释是为了明确法条的内涵不是扩大某种罪的处罚范围,解释当然要严守刑法的谦抑性,在某种行为能适用其他法律如民法行政法规制时就不动用刑法。

其三,司法解释要坚守罪刑法定原则。“法无明文规定不为罪,法无明文规定不处罚。”司法解释是对条文的明确化,不能把犯罪行为解释为“无罪”,也不能把非犯罪行为解释为“有罪”。而且解释是对不明晰的条文进一步的明确,此时就不能解释的“不清不楚”再由相关的文件“再解释”。

其四,司法解释要坚持系统解释的立场。司法解释要体现系统性,在同一条款中对某一词句的解释应当相同,在相同罪名下的犯罪行为的特质即罪质应当是一样的。在整部法律框架中司法解释也应当不失系统性,前后文句不矛盾。

其五,司法解释在基本思想上应坚持“折中论”。“刑法之解释宜采主观说与客观说之综合理论,即:原则上采主观理论,对刑法条款之解释仍应忠实地停留在立法者于立法时标准原意。唯如有足够之理由证实立法当时之价值判断,显因时过境迁,而与现阶段之公平正义、社会情状与时代精神等不相符合时,则应例外地采取客观理论。”[15]99

[1]马克昌.经济犯罪新论[M] .武汉:武汉大学出版社,1998.

[2]王汉斌.关于《中华人民共和国刑法》(修订草案)的说明[J] .中国人大,1997,(4).

[3]唐稷尧,王燕莉.非法经营罪的价值取向与质疑——对《刑法》第二百二十五条第三项的分析[J] .四川师范大学学报(社会科学版),2002,(1) : 59.

[4]徐松林.我国刑法应取消 “非法经营罪”[J] .法学家,2003,(6):111.

[5]彭辅顺,陈鹏展.非法经营罪研究述评[J] .江苏警官学院学报,2005,(6): 38-39.

[6]曹坚.论非法经营罪[J].四川警官高等专科学校学报,2004,(1): 56-57 .

[7]钱峻.非法经营罪法益研究[D] .苏州大学硕士论文,2006.

[8]曲冬梅.关于“其它非法经营行为”的认定问题——《刑法》第225条第4项解析[J].山东社会科学,2004,(10):77-78.

[9]马春晓.非法经营罪的“口袋化”困境和规范解释路径——基于司法实务的分析立场[J].中国刑事法杂志,2013,(6):45.

[10]黎宏.刑法学[M] .北京:法律出版社,2012.

[11]马松建.非法经营罪疑难问题研究[J].郑州大学学报(哲学社会科学版),2004,(5):108.

[12]赵秉志,陈志军.论越权刑法解释[J].法学家,2004,(2):69.

[13]苗生明.关于刑法司法解释权合理配置的构想[J] .人民检察,1999,(2).

[14]陆焕强,沈琳梅.从非法经营罪的设置评析空白罪状的缺陷[J] .法治论丛,2006,(6):131.

[15]李希慧.刑法解释论[M] .北京:中国公安大学出版社,1995.

责任编辑:马 睿

Regulating Judicial Interpretation: Path Selection of Avoiding the “Pocket Clause”for Blank Indictments

Li Xue-liang

(Tianjin University of Commerce, Tianjin 300134, China)

Crime of illegal business operation is regulated by the order of market access. The business operation patterns regulated by Article 225 of Criminal Law shall be homogenous with the three previous patterns. Whether this crime is serious or not is determined by the volume of illegal business operations and some other conditions. The blank indictment of this crime in Item 4 makes this item a "pocket" clause and the implementation of the relevant 17 Items of judicial interpretation violates the legislation right of legislative organs. Judicial interpretation of provisions shall be strictly confined to the internal connotation for definite interpretation rather than the external connotation for creative interpretation. Therefore, judicial explanation shall be regulated in order to avoid crossing jurisdiction boundary and the "pocket clause" for blank indictments.

crime of illegal business operation; pocket clause; avoid; regulation; judicial interpretation

2016-05-11

李学良(1991-),男,山东滨州人,天津商业大学法学院硕士研究生,从事刑法学研究。

DF73

A

1009-3745(2016)03-0086-10