职业水平流动和垂直流动对农民工城市融入的影响

2016-12-22石智雷吕琼琼易成栋

石智雷 吕琼琼 易成栋

(1.中南财经政法大学 公共管理学院/人口与健康研究中心,湖北 武汉 430073;2.中国民生银行洛阳分行,河南 洛阳 471000;3.中央财经大学 管理科学与工程学院,北京 100039)

职业水平流动和垂直流动对农民工城市融入的影响

石智雷1吕琼琼2易成栋3

(1.中南财经政法大学 公共管理学院/人口与健康研究中心,湖北 武汉 430073;2.中国民生银行洛阳分行,河南 洛阳 471000;3.中央财经大学 管理科学与工程学院,北京 100039)

本文基于全国106个城市流动人口调查数据,采用计量分析的方法,考察不同类型职业流动对农民工城市融入意愿的影响。研究发现,职业水平流动对农民工城市融入意愿有显著的负向影响,职业垂直上升流动对农民工的城市融入意愿有显著的正向影响。职业垂直上升流动的跨度以及最后进入的职业层次的高低都会对其城市融入意愿产生不同的影响:最初职业为一般劳动力,通过职业垂直上升进入到管理精英阶层的农民工,他们的城市融入意愿高于进入到技术精英阶层的群体,而从技术精英转为管理精英的农民工群体的城市融入意愿更强。

农民工;职业水平流动;职业垂直流动;城市融入

一、问题的提出

就业是农村剩余劳动力进入城市后的第一步,农民工只有拥有了一份稳定的工作,获得了像样的经济地位,他们才会更有信心、更有能力与流入地居民进行深层次交往,也才能更好地被当地人接纳,从而促进其真正融入城市[1]。从工作稳定性角度看,农民工是一个职业流动相当频繁的群体。根据职业流动的方向性,可将职业流动分为水平流动和垂直流动。水平流动是指社会成员从一种职业转换到另一种职业,或从一个城市转移到另一个城市就业。垂直流动是指社会成员从下层地位和职业向上层地位和职业的流动,或从上层地位和职业向下层地位和职业的流动。我国农民工的流动受到多种阻碍,流动空间呈现“压缩状态”,大多表现为水平流动。这种频繁的水平职业流动没有给农民工带来社会身份的转变。在这里,社会身份具有两重含义:首先是植根于国家制度之上的社会身份。我国一直以来都在遵循一套安排社会身份的制度,通过这样的制度把城市和农村分割为两个不同的社会体系——农民身份的社会体系和城市居民的社会体系。其次是公众认可的社会身份。由于在制度层面上,城市没有为农民工提供融入城市的社会空间,城市社会群体从观念到行为,都把农民工当做外来人,从而对他们构成一定的社会排斥[2]。已有研究多认为,农民工的这种非市民身份是造成其在城市劳动力市场中处于劣势地位的关键因素[3](P111—113)。传统制度阻隔导致农民工很难融入城市生活,但不能否认仍然存在一些农民工中的精英分子虽然没有获得制度上的身份(拥有城镇户口),但通过自身不断努力,最终突破制度障碍和结构约束,获得更高层次职业实现向上流动,与城市居民进行很好的互动,在城市劳动力市场上具有较强的竞争力,寻找到适合自己的发展空间,从而获得较高的社会经济地位,同样也得到城市社会的认同和接纳,这种现象也不能被忽视。

已有文献主要是针对职业水平流动对农民工城市融入影响的研究。戚迪明和张广胜基于辽宁省沈阳市农民工调查数据,实证分析发现职业稳定性与农民工定居意愿呈显著正向关系,即农民工在城市务工期间每份工作的时间越长,其城市定居意愿越强,但是农民工的职业流动率和职业流动的类型对定居意愿影响不显著[4]。而杨云彦和褚清华基于湖北、河南3县的调研数据,从外出务工人员的流动轨迹发现,职业流动促进了其能力形成,这种能力对促进城市务工人员的社会融合是至关重要的[5]。石智雷和朱明宝进一步将农民工的就业稳定性划分为就业区域稳定性和就业职业稳定性,并利用武汉市农民工调查数据进行了计量分析,研究发现就业区域稳定性和就业职业稳定性能有效帮助农民工了解和掌握当地语言,但在增进与城里人的关系上则失去了作用;就业区域稳定性对农民工增强自身“城市人”的身份认同感和在务工城市长居意愿具有显著的促进作用[6]。

本研究认为农民工难以走出“年轻时外出务工,年老时回流农村”的怪圈,表面上看是农民工未能实现市民身份转变,实质上是由于农民工群体内部缺乏垂直流动的通道。阐释农民工城市融入的一个关键因素是结构性位置(职业)的变动,职业垂直上升流动可有效推动农民工的城市融入,而职业水平流动则不利于农民工的城市融入。与以往研究相比,本文主要有以下两点贡献:一是利用全国农民工大样本调查数据,对农民工的职业流动特征和上升路径进行全景式描绘;二是以往文献多是从静态视角研究职业地位对农民工城市融入的影响,或是单纯分析职业水平流动的影响,本研究从动态视角对比分析职业水平流动和职业垂直流动对农民工城市融入的影响效应,并且进一步分析了职业上升的不同路径和层次对农民工城市融入影响的差异。

二、职业流动的城市融入效应:理论分析与研究假说

农民工从农村流入城市,这一转变不仅在于地理空间位置的变动,更重要的是与这种地理位置相关联的内在层次上的职业性质、社会身份的转换。其中职业身份与市民权(户籍)身份的转换是最关键、最核心的。而职业身份的转变与市民权身份的转变之间又存在一定的联系。农民工进入城市,想要被城市所接纳,首先要获得一份稳定的工作,其次该职业带来的收入能够支撑在当地的生活以及与当地人的社会交往,最后这种生活方式使其逐渐和当地居民相融合[7],然后农民工才有意愿和能力获得市民权身份。由此可见,农民工融入城市的整个过程都与他们所从事的职业类型有着必然的联系,职业类型和层次的转变会在很大程度上影响市民身份的转变。

从现代社会分层体系视角来看,一个人的社会地位往往由他所从事的职业来决定。一个农民工如果处于较高的职业阶层,那么城市交往的异质性和城市认同感就会增加,其融入城市的积极性也会明显提高;如果处于较低的职业阶层,那么社会交往的网络结构就会呈现同质性的特征,不利于农民工和当地居民的互动和融合[8]。另外,根据社会学家提出的“空位竞争模型”,个体劳动者经济地位提升的主要途径是通过竞争进入那些有较高收入的职位。因为就业质量直接影响农民工的生存境遇和对主流社会的心理认同,所以获取较高的职业地位有利于提高农民工的城市融入意愿。也就是说当农民工的职业发生垂直向上流动时,会更容易加快其市民身份的转变。

由此提出假说1:职业上升流动有利于提高农民工的城市融入意愿。

新古典经济学的人力资本理论认为,工作经验尤其是特定职业工作经验积累与工资收入是成正比的。因此,在一个职业中工作时间越长,劳动者的收入水平越高,越不倾向换工作,因为职业流动会中断特定人力资本积累。一般来说,人力资本分为通用性人力资本和企业专用性人力资本[9](P75),Gibbons和Waldman又提出第三种人力资本——任务专用性人力资本[10],即人力资本的获得是针对特定工作任务的。专用性人力资本是提高农民工在组织内的生产能力和收入的重要因素[11]。农民工职业流动虽然可以增加市场体验,增长见识,并且有可能使得自己从多次工作变化中挑选一个更有生产力和持久的职业[12]。但更多的情形是,当农民工职业流动时,他的企业专用性人力资本和部分任务专用性人力资本发生损失和浪费,只能依靠其通用性人力资本和不完全的任务专用性人力资本进入新环境,这削弱了农民工职业上升的基础。农民工这种频繁的、水平的职业流动会使其人力资本积累受到限制,不利于其实现户籍身份和社会地位的转换。

由此提出假说2:频繁的职业水平流动阻碍了农民工的城市融入。

三、职业流动与农民工城市融入:描述性分析

(一)数据来源

本文使用的是2010年全国流动人口动态监测数据。该数据是由国家人口计生委于2010年4月采取多阶段与规模成比例抽样方法,对全国106个城市流动人口的调查而得到的。被调查对象包括全国31个省(市)、106个城市、2456个街道、4912个居委会或行政村、122548个流动人口个案。为避免在同一户中出现2名或以上个人调查对象的情况,要求采用“分组法”后的按户排列的合格个人名单不得少于100人。被调查的106个城市包含了省会城市、计划单列市、地级市和县级市,东中西三大区域在城市数量上分别占比45.2%、27.4%、27.4%。调查对象为在流入地居住超过一个月、年龄在18岁以上的跨县(市、区)流动人口。问卷内容包括被访者基础信息、子女状况、就业状况、社会保障状况和生活情况等信息。剔除户籍为非农业和核心变量缺失样本,最后获得有效样本81271个。其中,男性占57.56%,女性占42.44%;平均年龄为35.79岁,最小18岁,最大62岁;已婚占79.52%,未婚占19.38%,丧偶、离异占1.1%;未上过学占2.45%,小学文化程度占18.34%,初中文化程度占59.64%,高中及以上占19.56%。

(二)农民工在城市的就业选择和职业水平流动

按照农民工职业流动情况,将其分为职业垂直上升、职业水平流动和未发生职业流动三种情况:初次外出务工时职业为一般劳动者后转为技术人员、管理人员或从事个体经营界定为职业垂直上升流动;初次外出务工和目前就业所在城市不一致界定为职业水平流动;外出后一直在本城市工作且职业地位没有变动的界定为未发生职业流动。

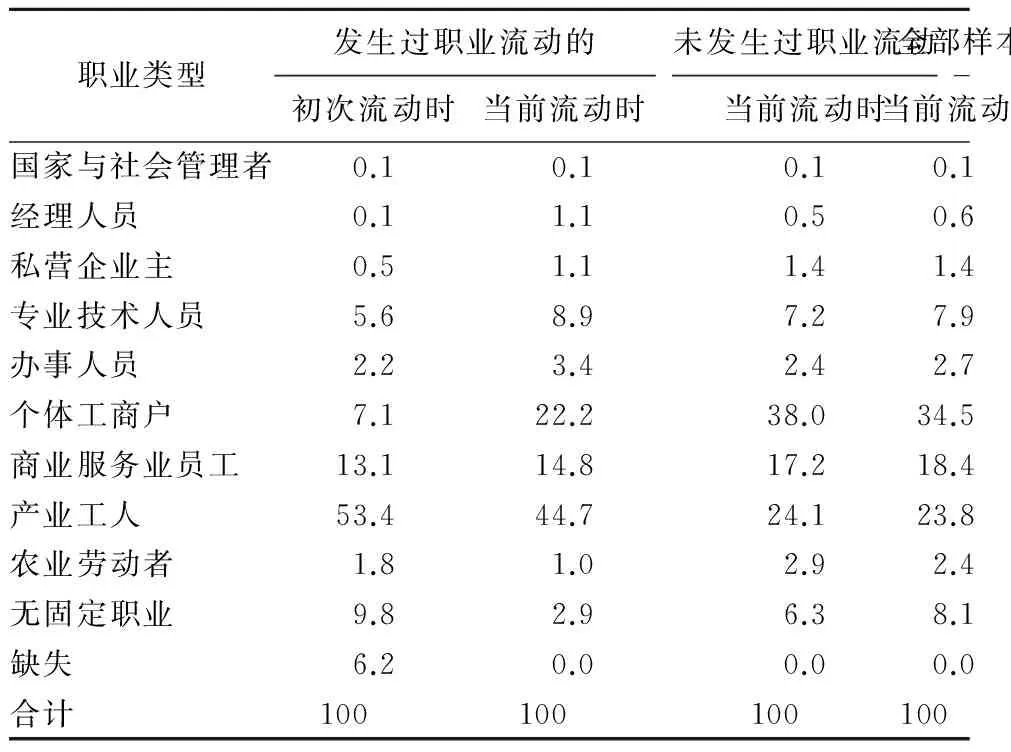

在被调查的农民工群体中,属于初次流动的农民工占65.4%,外出务工所在城市发生变动(后文统一称之为发生职业水平流动)的农民工占34.6%。就农民工职业类型来看,呈现出职业分布较为集中、就业层次①较低的特点。无论是否经历过职业水平流动,农民工中的大多数还是集中在个体工商户、产业工人和商业服务业员工这三种职业类型上,三者合计占76.7%。其中个体工商户所占比重最高,为34.5%;其次是产业工人,占23.8%;商业服务业员工占比18.4%。而职业声望、社会经济地位较高的国家与社会管理者、经理人员和私营企业主的比重之和仅有2.1%。这一方面说明我国传统服务业和低端行业领域进一步膨胀的内在趋势;另一方面也体现农民工职业上升通道的局限,进城三十多年后,大量农民工还是只能徘徊在次属的劳动力市场。

经历过职业水平流动的农民工群体,其流动前后的职业分布情况发生了较明显的变化。在他们初次外出务工时,产业工人的比重高达53.4%。可以看出,由于缺乏必要的技术、能力和经验,他们中的绝大部分只能进入技术含量不高的劳动密集型产业,成为一般的产业工人。在经历过职业流动后,虽然产业工人仍然是农民工所从事的主要职业类型,但与初次流动时相比,农民工中产业工人的比例已下降为44.7%,下降了8.7%。同样的,从业人员比例有所下降的职业类型还有农业劳动者,下降了0.8%;从事无固定职业的农民工的比例也下降了约7%。总的来看,从事低层次的农业劳动者、产业工人以及没有固定职业的农民工所占的比例共下降了约16.5%。然而,国家与社会管理者从业人员并没有增多,而经理人员、私营企业主、专业技术人员以及办事人员的比例总共仅上升了6.4%。从业人员上升比例最大的是个体工商户,由初次流动时的7.1%,上升到22.2%。将两者对比来看就会发现,虽然农民工发生职业流动的人数较多,但大多集中在职业声望比较低的职业之间,很难实现向上流动。

(三)农民工进城后的职业垂直流动

表1 农民工职业水平流动状况与职业类型统计表

(单位:%)

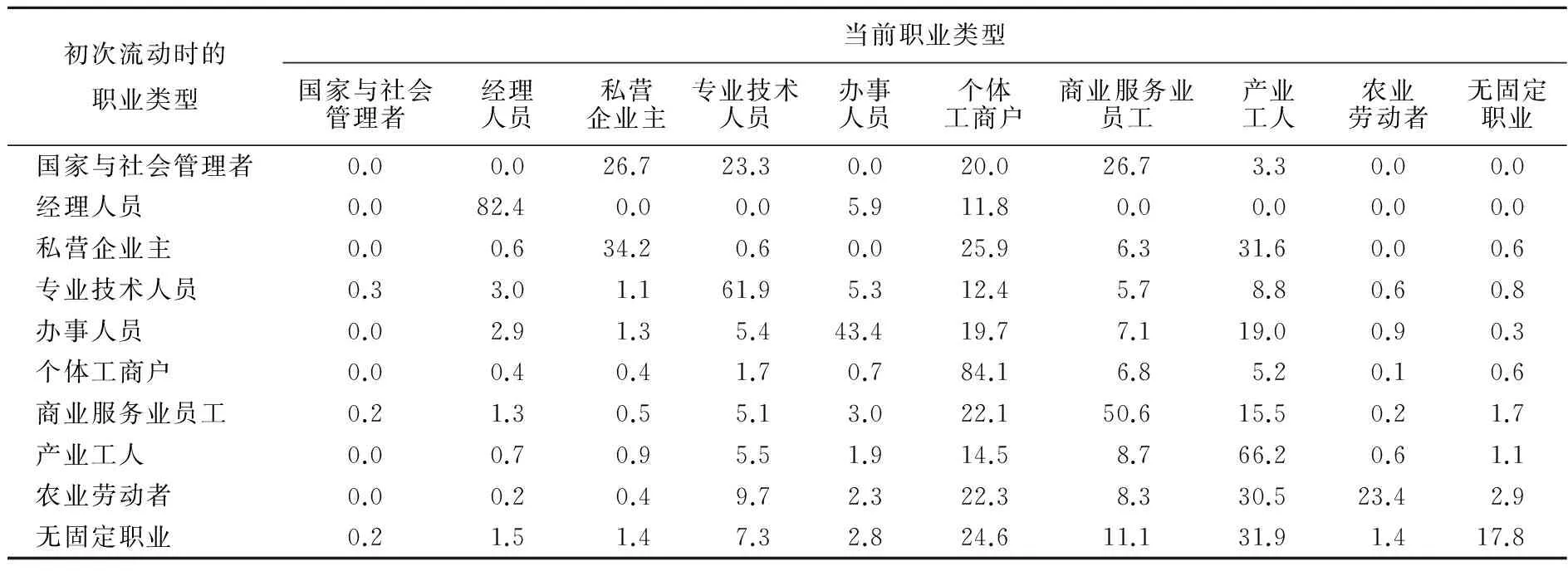

虽然绝大多数的农民工在进城之初面临相同的制度和能力约束,处于相似的阶层位置,但仍有部分农民工通过个人的努力,实现了职业地位的上升。调查发现,在有职业流动经历的农民工群体中,实现职业上升的占44.6%,这里的职业上升指的是农民工当前职业与其初始职业比较,未实现职业上升的占55.4%。可以看出,实现职业上升的农民工所占比例相对较低,就业上升职位依然集中在低端劳动力市场,变换工作更多是同阶层的流动。

具体来看,实现职业上升的农民工群体中,由低层职业类型向上流动转换为个体工商户的比例最大。其中,初始职业为无固定职业、农业劳动者、产业工人和商业服务业员工通过职业转换为个体工商户从而实现职业上升的比例分别为24.6%、22.3%、14.5%和22.1%。尽管一些个体工商业仍属于小规模的行当,但它意味着农民工在城市有了自己的经营性资本和固定资产,不再受雇于人,收入水平普遍高于同业打工者,这是农民工融入城市社会的重大步骤。其次,也有10.6%的农民工由缺乏技术含量的普通工人转为专业技术人员。最后,管理精英(国家与社会管理者和经理人员)和私营企业主是农民工中的精英分子,往往是农民工的奋斗目标。但是通过努力实现职业上升,从而达到精英层次的农民工所占比例较小。其中上升为管理精英和私营企业主的农业劳动者、产业工人和商业服务业员工的比例分别为0.6%、1.6%和2.0%。

表2 农民工职业垂直流动情况统计表 (单位:%)

职业流动与农民工城市融入的关系是本文关注的重点。调查结果显示:实现职业垂直上升的农民工愿意留在所在城市的比例最高,为29.1%;其次是未发生过职业流动的农民工,其愿意留在所在城市的比例为25.4%;城市融入意愿最低的群体是职业水平流动的农民工,其愿意留在所在城市的比例只有21.0%,这一比例明显低于实现职业上升的农民工。样本的描述性分析结果初步验证了前文的假说,即发生职业垂直上升流动有利于提高农民工的城市融入意愿,而职业水平流动不利于农民工的城市融入。

四、职业流动影响农民工城市融入意愿的实证分析

(一)模型构建与变量说明

基于前文理论分析和描述性统计结果,本文建立如下农民工城市融入意愿的计量模型:

Yi= f(Xi,Mi)+ εi

上式中,Yi表示农民工i的城市融入意愿。未来进城农民工的主要去向将是在城市定居进而融入城市成为真正的市民。衡量农民工城市融入意愿的一个重要标准就是看他们是否愿意在城市定居,并且城市融入度对城市定居有显著的正向影响,即城市融入度越高,定居城市的意愿就越强烈[13]。因而是否在流入地买房能够较好地反映农民工的城市融入意愿,本文选取该变量作为因变量。“如果您有买房/建房的打算,您准备在哪里买房/建房?”选择“本县/区”设置为1,选择“在户籍地”设置为0,另外选取“近三年内,你是否打算在本地生活居住下去?(是为1,否为0)”进行模型稳健性检验。农民工城市融入意愿为0/1二分类变量,因此本文选用二项Logistic回归模型。

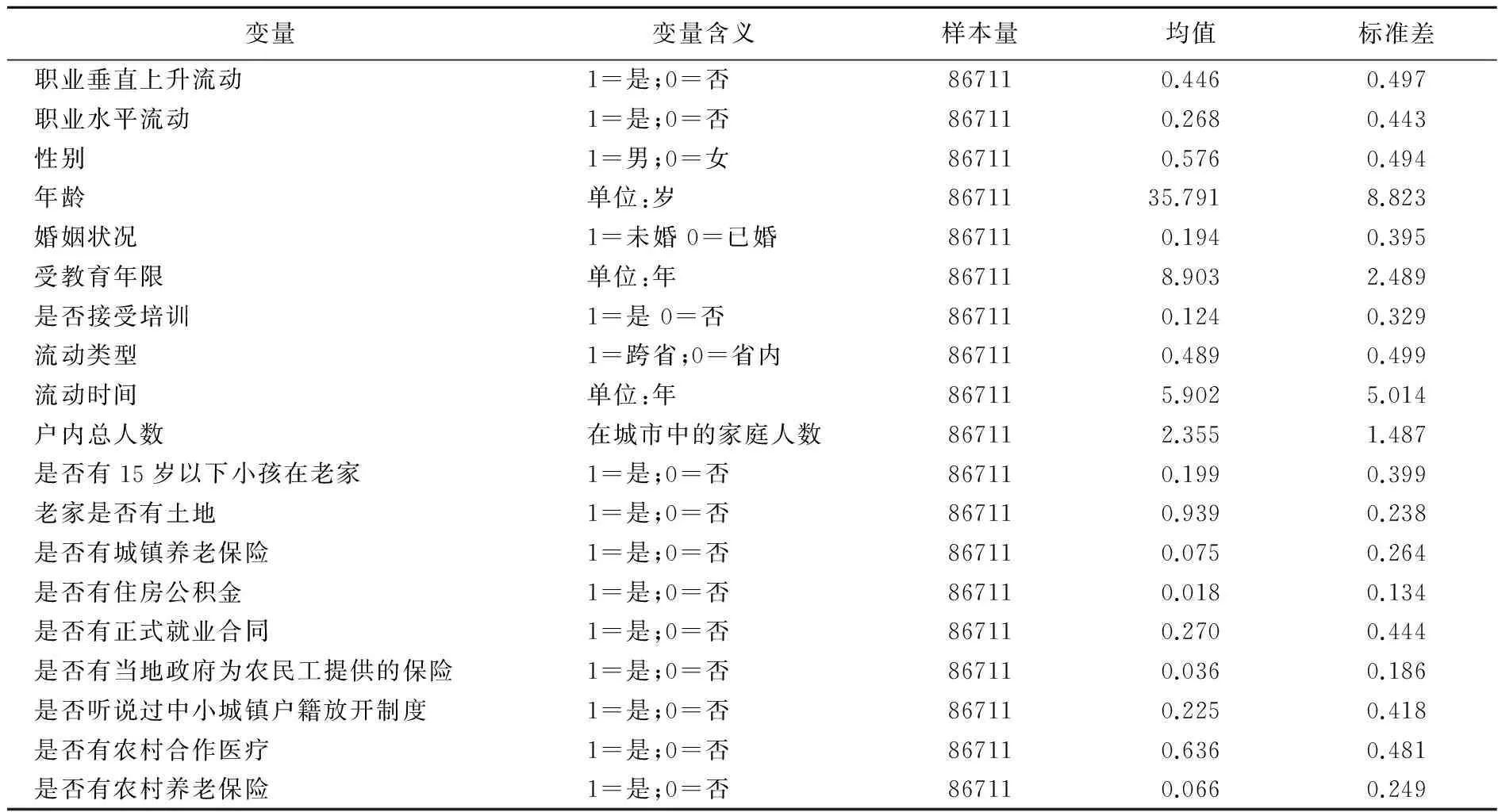

Xi表示农民工职业流动类型,将是否发生职业垂直上升流动或职业水平流动,以虚拟变量形式引入模型。Mi是控制变量,根据以往的研究,其他影响农民工城市融入意愿的因素还包括以下几个方面:(1)个人特征,包括被调查者的性别、年龄、婚姻状况、受教育年限以及流动类型和流动时间;(2)家庭特征,主要包括在城市流动的户内总人数,是否有15岁以下的小孩在老家以及老家是否有土地;(3)政策制度,随着覆盖城乡的社会保障体系逐步建立,农民工拥有了更多获得社会公共服务的机会,这将有利于他们融入城市[14]。本文衡量政策因素影响所使用的指标是被调查者获得基本公共服务的情况,具体包括:是否接受过培训、是否拥有城镇养老保险、是否拥有住房公积金、是否拥有当地政府为农民工提供的保险、是否有农村合作医疗、是否有农村养老保险、是否有正式就业合同以及是否听说过中小城镇户籍放开制度。εi是随机扰动项,其中各变量的统计描述如表3所示。

表3 变量介绍与统计描述

(二)回归结果分析

1.不同职业流动类型对农民工城市融入的影响

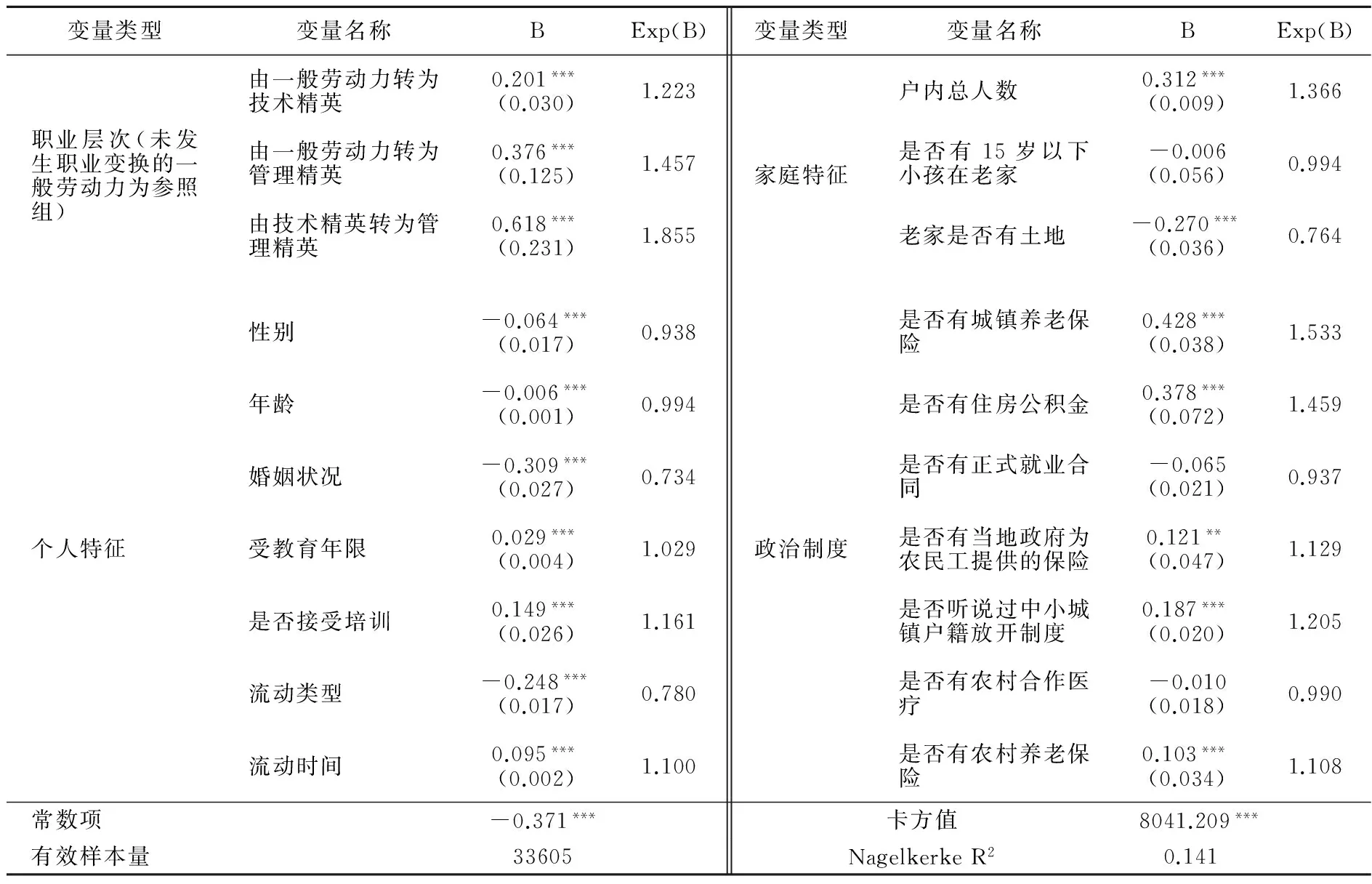

表4给出了农民工职业流动类型对其城市融入影响的估计结果。总体来看,职业流动类型对农民工城市融入产生了重要的影响,且都在0.1%的统计水平上显著。农民工职业垂直上升对其在本地买房意愿有着显著的正向影响。相对于那些没发生职业流动的农民工来说,实现职业垂直上升流动的农民工愿意融入城市的发生比要增加49.3%(e0.401-1)。这很好地验证了我们的假说1。而职业水平流动的回归系数为负,并在0.1%的水平上显著,说明职业水平流动不利于农民工的城市融入。那些频繁变换工作的,并且前后从事的职业处于同一层次的农民工的城市融入意愿要低一些。从发生比来看,那些发生过职业水平流动的农民工的城市融入意愿只有那些未发生职业流动农民工的86.7%,这有力地证实了我们的假说2。

表4 职业流动类型对农民工城市融入的影响

注:括号内的数值表示估计系数的标准误,*表示p < 0.05,**表示p < 0.01,***表示p < 0.001

另外为测度模型的稳健性,在模型四中选取“近三年内,你是否打算在本地生活居住下去”作为因变量,回归结果显示实现职业垂直上升流动的农民工留城意愿的发生比要增加37.2%,而发生水平流动的农民工留城意愿会降低9.5%,且都在0.1%统计水平上显著,模型回归结果十分稳健。

个人特征也是影响农民工城市融入的重要因素,列入模型中所有的农民工个人特征均对其城市融入意愿有显著影响。受教育年限越长、流动距离越近,农民工城市融入意愿则越强。年龄与城市融入意愿则呈现倒U型关系。从农民工家庭特征来看,在当地城市的家庭总人数对农民工城市融入意愿有正向影响,也就是说家庭中在城市务工的人数越多,越有利于农民工的城市融入。老家有15岁以下的小孩以及老家有土地对农民工城市融入意愿有显著的负向影响。从社会政策制度来看,是否签订正式的就业合同、是否拥有住房公积金、是否享有城镇养老保险以及是否听说过中小城镇户籍放开制度这一系列社会保障制度都会对农民工的城市融入产生正向促进作用,并且十分显著。可见制度上的接纳对农民工城市融入存在重要影响。有当地政府为农民工提供的保险以及有农村养老保险这两个变量对农民工城市融入意愿没有显著影响。这可能是由于目前专门针对农民工提供的保险还处于试行阶段,只有少数城市例如广州、深圳、南京、重庆等地专门为农民工提供各种医疗或养老保险,加上参与率低,使得享受到此项保障的农民工占极少数。

2.职业上升层次对农民工城市融入的影响

上述关于职业流动类型对农民工城市融入意愿的分析验证了本文的核心假说,即职业垂直上升有利于提高农民工的城市融入意愿,而职业水平流动会阻碍农民工城市融入的进程。那么不同的职业上升通道对农民工城市融入的影响是否存在区别?为了更深入地探讨农民工的职业上升通道对其城市融入意愿的影响,我们在此选取那些具有职业垂直上升流动经历以及未发生职业流动的一般劳动力群体做样本,来对上述问题做进一步探讨。

根据不同职业类型所代表的社会地位、可获得的经济收入以及所掌握资源的不同,将所有的职业类型划分为不同的层级。在划分时,虽然专业技术人员、经理人员和国家社会管理者在社会生活中都处于较高的职业和社会地位,但是在中国,技能和权力是两种明显不同的资源,并且技能在一定程度上附属于权力,受政治或行政支配。专业技术人员拥有技能,但是社会地位要低于行政官员和企业经营管理者。因此,本文将所有的职业类型划分为管理精英、技术精英和一般劳动力三个层次:管理精英包括国家与社会管理者、经理人员、私营企业主;技术精英包括专业技术人员、办事人员、个体工商户;一般劳动力包括商业服务业员工、产业工人、农业劳动者、无固定职业者。然后对有多次流动经历的农民工的初始职业所属层级与其当前从事职业所属层级进行比较,来反映农民工职业流动中职业层次的转变。

表5给出农民工职业层次转变对其城市融入意愿影响的估计结果。从表5中可以发现,无论农民工职业阶层上升通道的形式如何,对其城市融入意愿均有正向影响,且都在0.1%水平上显著。同时也发现,职业上升层次的不同,对农民工城市融入意愿的正向促进作用也存在明显的差异。最初职业为一般劳动力,通过职业垂直上升进入到管理精英阶层的农民工,他们的城市融入意愿高于进入到技术精英阶层的群体。这说明职业垂直上升的跨度越大,越有利于提高农民工城市融入意愿。而由技术精英上升为管理精英的农民工群体,与由一般劳动力上升为管理精英的农民工群体相比较,虽然他们的职业层次都是上升到管理精英层级,但从技术精英转为管理精英的农民工群体的城市融入意愿更强。总之,无论农民工职业上升通道如何,其最终进入的职业类别,获取的职业地位和职业声望将在很大程度上影响其城市融入意愿。

表5 职业层次转变与农民工城市融入

五、结论与政策含义

本文利用全国106个城市的流动人口调查数据,采取计量分析的方法,考察了不同维度的职业流动对农民工城市融入意愿的影响。农民工的城市融入意愿不但与其家庭因素以及宏观的政策制度相关,而且在很大程度上会受其职业流动状况的影响。实证研究发现,农民工的职业水平流动对农民工的城市融入有显著的负向影响,农民工群体就业的临时性以及在择业过程中受到的歧视,导致其频繁发生水平的职业流动,不利于其人力资本积累和城市融入;而职业垂直上升流动会明显提高农民工城市融入意愿,并且职业垂直上升流动的层次越大,以及最后进入的职业阶层越高,农民工的城市融入意愿越强;无论农民工职业上升通道如何,其最终进入的职业类别,获取的职业地位和职业声望将在很大程度上影响其城市融入意愿。

本文的分析具有以下政策含义:首先,要完善城市劳动力市场机制,赋予农民工公平参与市场竞争的机会和权利,降低农民工职业上升过程中非市场性因素的影响,并使农民工的职业发展与户籍制度及相关就业歧视性因素真正脱钩。其次,加强对农民工的职业培训,特别是任务专用性技能的培训,提高农民工的个人素质从而增强他们的工作竞争力,使其有可能进入到更加完善的初级劳动力市场,实现职业的垂直上升。最后,农民工的城市融入不仅需要政府改变现有的制度安排,加强职业培训,还需要企业改善管理制度,关注农民工的日常文娱生活。同时,在社会福利制度不健全的情况下,还要充分发挥企业的桥梁作用,使其在农民工和政府之间建立一个有效的互动平台,代表农民工向政府诉求自身的福利保障,维护自身合法权益,使农民工从获得良好的城镇就业机会走向职业上升通道。

注释:

①本文采用陆学艺的职业分层法,即根据人们在劳动分工、权威等级、生产关系和制度分割这四组社会关系中的位置,以及其拥有的组织资源、经济资源和文化资源,将职业划分出十大社会阶层,分别是:(1)国家和社会管理者阶层;(2)经理人员阶层;(3)私营企业主阶层;(4)专业技术人员阶层;(5)办事人员阶层;(6)个体工商户阶层;(7)商业服务业员工阶层;(8)产业工人阶层;(9)农业劳动者阶层;(10)城乡无业、失业、半失业者阶层。

[1] 杨菊华.从隔离、选择融入到融合:流动人口社会融入问题的理论思考[J].人口研究,2009,(1):17—29.

[2] 王春光.农民工的社会流动和社会地位的变化[J].江苏行政学院学报,2003,(4):51—56.

[3] Solinger,D.J.Contesting Citizenship in Urban China:Peasant Migrant,the State,and the Logic of the Market[M].New York:University of California Press,1999.

[4] 戚迪明,张广胜.农民工流动与城市定居意愿分析——基于沈阳市农民工的调查[J].农业技术经济,2012,(4):44—51.

[5] 杨云彦,褚清华.外出务工人员的职业流动、能力形成和社会融合[J].中国人口·资源与环境,2013,23(1):75—80.

[6] 石智雷,朱明宝.农民工的就业稳定性与社会融合分析[J].中南财经政法大学学报,2014,(3):49—58.

[7] 程为敏.社会流动中的边缘群体[J].中国农村观察,1994,(3):41—48.

[8] 何军.代际差异视角下农民工城市融入的影响因素分析——基于分位数回归方法[J].中国农村经济,2011,(6):15—25.

[9] Becker,G.S.Human Capital[M].New York:National Bureau of Economic Research,1964.

[10] Gibbons,R.,Waldman,M.Task-specific Human Capital[J].American Economic Review,2004,94(2):203—207.

[11] Topel,R.H.Specific Capital,Mobility and the Careers of Yong Men[J].Quarterly Journal of Political Economy,1999,(1):149—174.

[12] Hall,R.E.The Importance of Lifetime Jobs in the US Economy[J].American Economic Review,1982,72(9):716—724.

[13] 刘建娥.乡—城移民(农民工)社会融入的实证研究——基于五大城市的调查[J].人口研究,2010,(4):62—75.

[14] 李培林,田丰.中国农民工社会融入的代际比较[J].社会,2012,32(5):1—24.

(责任编辑:易会文)

2016-09-10

国家自然科学基金项目“基于可持续生计的长期保障与农民工市民化研究”(71540031);教育部人文社会科学基金项目“经济转型期农民工职业垂直流动与市民化研究”(15YJC790088)

石智雷(1984-),男,山东济宁人,中南财经政法大学公共管理学院/人口与健康研究中心副教授; 吕琼琼(1989-),女,河南洛阳人,中国民生银行洛阳分行职员; 易成栋(1972-),男,湖北黄冈人,中央财经大学管理科学与工程学院教授。

F126

1003-5230(2016)06-0022-08