创业对经济增长影响研究的进展

2016-12-22王琨

王 琨

(中国人民大学 经济学院,北京 100872)

创业对经济增长影响研究的进展

王 琨

(中国人民大学 经济学院,北京 100872)

创业对经济增长的影响在20世纪80年代以后得到了国内外学者的广泛关注,相关研究不断纵深发展,取得了较为丰富的研究成果,主要表现在三个方面:第一,在创业衡量指标上,围绕不同的研究目的构建了多种适用的衡量指标;第二,在影响效果上,通过对创业活动进行分类,普遍认可高科技含量的创业能够显著促进经济增长,而整体层面的创业对经济增长的影响存在争议;第三,在影响机理上,主要通过信息披露、资源配置、产业结构调整、知识溢出、偏离均衡创业率五种内部传导机制以及经济和制度环境两个外部制约条件发生作用。科学认识和把握创业对经济增长的影响对于正确理解和引导“大众创业、万众创新”具有重要的指导意义。

创业;经济增长;知识溢出;均衡创业率;制度约束

一、引言

创业是经济学中的一个古老话题,也是社会发展和经济增长的重要推动力[1]。随着以信息技术为核心的当代科技革命在全球蓬勃兴起,创业受到学界和政府的广泛关注。

国内外学术界对创业的研究经过了相当长时间的沉寂以后,从20世纪80年代开始呈现出爆炸式增长的趋势。研究范围涉及创业者的个体特质、创业活动的分类、创业的社会经济影响、创业政策及效果等多个方面。关于创业对经济增长的影响也有大量的理论分析和实证研究,研究者对创业影响经济增长的效果、影响机制和制约条件等问题进行了详细地探讨,达成了一些共识,也存在若干争议。目前创业对经济增长的影响仍然是一个很有发展前景的研究领域。

在我国经济发展进入新常态和加快经济转型的背景下,政府提出了“大众创业、万众创新”的号召,以期通过激活全民族的创业精神和创新基因,为未来经济发展提供新动力,并达到扩大就业、增加居民收入和促进社会公平的目的。科学认识和把握创业对经济增长的影响对于正确理解和引导“大众创业、万众创新”具有重要的意义,而对国内外现有研究进行系统跟踪和梳理是科学认识创业对经济增长影响的前提。目前国内研究创业与经济增长的综述性文献①较为稀缺。已有的少数文献一方面成文较早,缺乏对最新文献的跟踪研究;另一方面多侧重总结创业对经济增长的影响效果,缺乏对影响机理的深入、详细探讨。为了给未来的相关研究提供一个较前沿、系统的参照,本文从创业的概念及衡量指标、创业对经济增长的影响效果、创业影响经济增长的内在机制和外部条件四个方面,对国内外这一领域的最新研究成果进行梳理和简要评述。

二、创业的概念及衡量指标

(一)创业的概念

对于究竟什么是创业,学界并没有明确、一致的界定,管理学家、社会学家、经济学家都可以从自己的研究角度出发定义创业。就经济学而言,创业通常与冒险精神和创造力联系起来,强调创业者(企业家)在不确定的环境下经营企业的能力。实际上,早期对创业的经典研究都是从企业家的功能出发,认为创业活动就是企业家功能的体现。

Cantillon(1730)最早关注了创业者的作用。他将市场中的生产者分为被雇佣者和创业者两类。其中被雇佣者获得固定工资,不承担风险;创业者要承担经济生活中的风险,获得不确定的收入[2](P51—55)。Knight(1921)发展了Cantillon的观点,不仅强调创业者承担风险的能力,还指出创业者有平衡市场供求、促使经济实现均衡的功能[3](P291—294)。之后很多学者对上述观点进行了完善,使创业不局限于创业者的个体层次,还上升到公司、社会和空间层次[4](P5—30)。可以看出,所有的创业研究在界定创业时基本都认同两点:第一,创业本质上是与风险联系在一起的;第二,创业是一种创立基业的活动。尽管少数学者认为除了创办新企业,原有组织的扩展同样也是创业活动[5](P19—30),但是考虑到创业作为一个实用的经济学概念应当便于衡量和量化,现有研究一般将创业限定于在承担风险和不确定性的情况下创建新企业的行为,较少关注原有组织的扩展。例如,Burch(1986)就将创业明确定义为“创建企业的活动”[6](P8)。

(二)创业的衡量指标

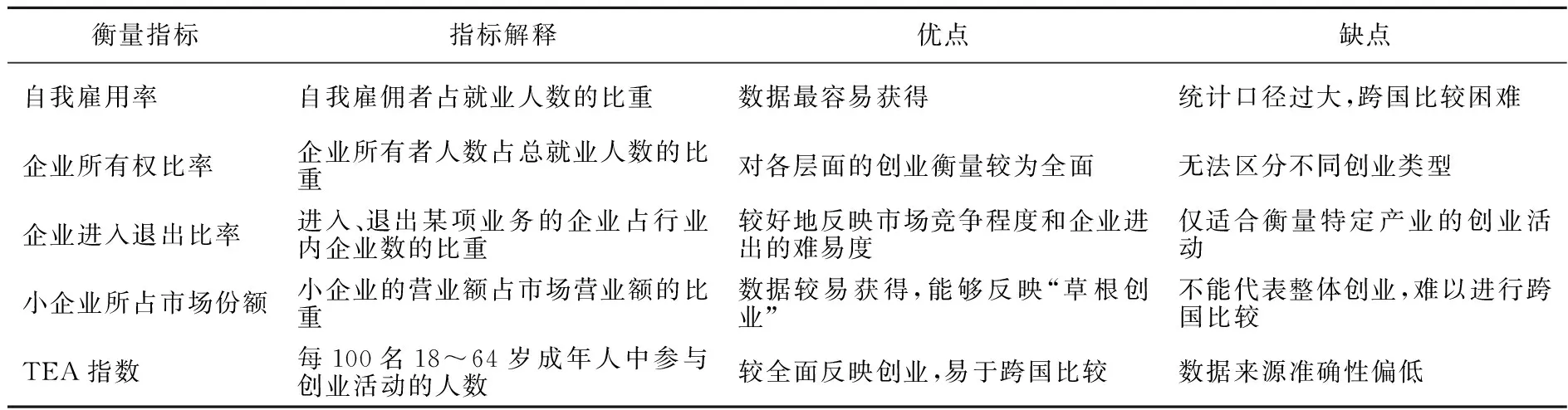

由创业的概念出发,研究者使用了多种指标对创业进行衡量,常用的有5种指标,分别为自我雇佣率、企业所有权比率、企业进入退出比率、小企业所占市场份额和TEA指数。

自我雇佣是建立自己的企业并获得资本收益的行为[7],自我雇佣者包括单一业主、合伙制企业的合伙人和夫妻店老板,自我雇佣率就是自我雇佣者占总就业人数的比例。自我雇佣率数据较容易获得,但其统计口径过大且在各国很不一致,在跨国比较时存在较大误差。企业所有权比率是企业所有者人数占总就业人数的比例,通常包括企业的经理人员和股东[8][9]。该指标对创业活动的衡量比较全面,但是,这个指标容易将不同规模、技术水平的创业混在一起,很难区分不同类型创业的影响。企业进入退出率具体包括进入率、净进入率、退出率、净退出率等[10](P53—62)。该指标能较好地反映市场竞争程度,但不同产业的市场结构通常存在差异,因此该指标仅适合衡量单一产业领域的创业。小企业所占市场份额是小企业的营业额占市场营业额的比重[11],该数据很容易获得,能集中反映“草根创业”的活跃程度。但是,小企业不能代表全部的创业,而且不同国家对小企业的界定也存在差异,因此其适用范围有限。TEA(total entrepreneurship activity)指数是由全球创业观察(GEM)项目使用的[12](P8),通过对受访者随机调查的方式获取第一手资料,并对各种调查资料进行计算得到的指数值。TEA指数能够全面反映一个国家(地区)的公众创业情况,且统计口径一致,便于跨国比较。但是,由于数据通过访谈和问卷的形式获得,调查数据与实际数据可能存在较大误差,影响其准确性和可靠性。表1列举了各种指标及其优缺点,在实际研究中,学者们往往根据各种数据的可获得性及研究目的选择适当的创业衡量指标,并不存在一个统一的标准。

三、创业对经济增长的影响效果

(一)早期经典研究的简要回顾

学界对创业和经济增长关系的探讨最早可追溯到法国经济学家Say1819年的研究。Say从静态均衡的角度分析了创业在资源配置中的作用,强调创业者能够将稀缺资源从非生产领域转移到生产领域,并认为能否实现这种转移是决定一个国家经济发展绩效的关键[13](P80—85)。Schumpeter(1934)则从动态非均衡的角度研究了创业,他认为创业者是经济均衡状态的破坏者。创业者通过发明新产品、开拓新市场、实现新生产要素组合等活动打破静态均衡,从而获取暂时的垄断利益。一旦创业者获取了利益,潜在竞争者就会通过模仿进入市场进而侵蚀创业者的垄断租金。为了避免租金的完全消散,创业者需要不断进行创新,否则将无法生存[14](P66—68)。在Schumpeter的模型中,创业者起着“创造性破坏”的作用,不断打破原有均衡,在非均衡状态中通过创新推动经济增长,Schumpeter实际上将创新创业的微观机制和宏观层面的经济增长联系起来,对后来的研究有重大启发。

表1 常用创业衡量指标汇总

然而,正是由于Schumpeter提出的“创造性破坏”理论,使得在20世纪相当长的时期内,创业被完全排除在西方主流经济学之外。原因在于西方主流微观经济理论是在去除时间维度的假设下研究静态均衡,而Schumpeter提出的理论恰恰是对静态均衡的打破,这种在均衡和非均衡之间的不间断冲击自然不符合新古典静态微观模型的假定,所以创业和创新活动几乎完全被微观经济理论排除在外[15](P876)。

20世纪70年代以后,在新自由主义思潮的影响下,西方国家逐渐放松了对经济的干预和管制,创业活动开始增多,实践中创业活动的日益重要需要理论上加以研究。Kirzner(1973)提出了创业者通过“套利”活动促使市场实现零经济利润的长期均衡理论,开始将创业纳入均衡分析框架中[16](P11—26)。自此以后,创业与增长问题受到越来越多学者的关注,现已经成为经济学界研究的重要问题之一。

(二)当代主流研究述评

20世纪80年代以后,国内外学者提出了大量关于创业影响经济增长的理论,也进行了很多实证检验,主流研究多是通过对创业活动进行分类,探索不同类型的创业活动对经济增长的影响效果。研究结果普遍表明,尽管不同类型的创业对经济增长的影响不尽相同,但高科技含量的创业对经济增长有明确且显著的正向影响,整体层面的创业对经济增长的影响效果未达成共识。

Baumol(1990,2002)从制度对创业活动提供激励的角度提出了生产性和非生产性创业理论,他认为正向激励会产生生产性创业,进而推动经济增长[17][18](P55—72)。之后Sobel(2008)对Baumol的理论进行了实证检验。他构建了一个净创业生产率指标,即生产性创业活动与非生产性创业活动的比例,统计检验结果证实经济发展绩效与制度结构和净创业生产率指标有高度正相关关系[19]。

Baumol的理论从经济史的视角解释古代和现代国家经济增长率的差别时很有说服力,然而在分析现代各国经济增长尤其是贫穷国家经济增长时遇到了困难。很多研究发现即使在最艰苦的环境下,人们也能够发现创业机会改变自己的生活状况。根据Baumol的理论,这些国家经济增长停滞是由于制度的负向激励导致大量劳动者从事非生产性寻租活动而没有致力于财富创造。然而这些国家的实际情况是大量劳动者都在从事生产性创业活动,这些创业未能带来经济增长,因此他的理论无法对这些国家的情况给出合理解释。鉴于此,Sautet(2013)完善了Baumol的理论,提出生产性创业又包括本地创业和系统创业。他指出本地创业的市场交易范围有限,分工和资本积累程度低,主要依靠私人关系维持。本地创业不会导致规模经济和范围经济出现,会使增长陷入停滞,在很多欠发达国家中相当普遍。系统创业基于大范围市场交易,有复杂的组织和分工及深度资本积累,主要依靠组织关系维持。系统创业能享受规模经济、范围经济和广泛劳动分工的好处,可以促进经济持续增长[20]。然而Sautet的理论存在事前如何区分两种创业的问题,根据创业活动的结果能比较容易地确定创业类型,但在创业开始时很难准确判断究竟是何种类型的创业活动,事实上区分Sautet的两种创业要比识别Baumol的分类更加困难。

不同于Baumol和Sautet依据创业结果的划分,全球创业观察报告根据创业动机将创业活动划分为生存型和机会型创业。生存型创业是创业者在没有其他谋生渠道的情况下被迫进行的创业,仅能够维持基本生活,很难对经济增长产生持续影响;机会型创业是创业者发现商机并将其市场化获取经济利益的创业,能够促进经济增长[12](P8)。Morris 等(2015)在GEM分类基础上将创业分为生存型创业、生活型创业、有管理的增长型创业和高增长创业,其中生存型和生活型创业对经济增长的影响有限,有管理的增长型创业和高增长创业能显著促进经济增长[21]。

以上对创业的划分方式都带有相当程度的主观性,缺乏统一认可的标准,最近对创业影响经济增长的实证研究主要关注高科技含量的创业和社会整体层面的创业。这两种创业易于统计衡量,引起的争议较小。Acs 和Audretsch(2013)从知识溢出的角度证实高科技含量的知识溢出型创业对经济增长有显著的正向影响[22]。Delmar 等(2011)深入到产业层面研究科学技术型创业对增长的影响,他们根据美国的产业分类标准确定了科学技术型创业的相关领域,并利用瑞典产业层面的数据进行实证检验,研究发现科学技术密集型创业对经济增长有很强的促进作用[23]。然而以上的实证结论多是基于OECD国家的数据得出的,因此很难确定高科技含量的创业对经济增长的影响效应在世界各国是否普遍存在。

除了高科技含量的创业,学界还研究了社会整体层面的创业对经济增长的影响,但未得到一致结论。一些学者发现整体层面的创业能够促进经济增长。Braunerhjelm 等(2010)使用17个OECD国家的面板数据证实整体层面的创业对经济增长有显著的正向影响[24]。Lukas 等(2014)运用加拿大地区层面的面板数据检验创业对增长的影响,发现创业显著促进加拿大各区域经济增长且有长达20年的影响[25]。Stephens 等(2013)考察了美国阿巴拉契亚地区的创业情况,认为创业显著促进了这一落后地区的经济增长[26]。Koster 等(2008)研究印度的情况后指出,创业是印度最近20年来经济增长的重要驱动力[27]。王立平等(2009)从知识过滤的角度考察了创业对我国省级层面经济增长的影响,发现创业是中国经济增长的重要驱动力[28]。李宏彬等(2009)使用系统广义矩估计法研究创业对我国省级层面经济增长的影响,认为创业显著促进了经济增长[29]。张建英(2012)对我国创业和经济增长的宏观数据进行协整检验,发现经济增长和创业存在显著的正相关关系且互为格兰杰因果[30]。Chen(2014)运用向量自回归法对中国台湾地区1987~2012年的宏观季度数据进行检验,他发现整体层面的创业有助于经济增长,但存在一个季度的时间滞后效应[31]。

不同于以上研究结果,一些学者发现创业并没有促进经济增长。Blanchflower(2000)使用23个OECD国家1966~1996年的面板数据检验自我雇佣率与经济增长率之间的关系,他发现采用不同方法计算的自我雇佣率没有促进经济增长,其中两种方法计算的自我雇佣率对经济增长甚至产生了显著的负向影响[32]。Wong 等(2005)利用GEM所有37个国家的产业数据检验了创业和经济增长的关系,他们发现整体的创业率增加没有对经济增长产生显著影响[33]。齐玮娜等(2014)根据2003~2011年我国30个省市的面板数据检验不同区域不同创业类型对经济增长的影响,研究发现从全国来看,私营企业创业对经济发展影响不显著,个体户式的生存型创业影响显著为负[34]。汤勇等(2014)则证实创业对中部地区经济增长的拉动较弱,还不足以支撑“创业型经济”模式[35]。

通过梳理不难发现,关于创业对经济增长的影响效果,以往文献普遍认为不同类型的创业对经济增长产生的影响不同,其中高科技含量的创业对经济增长有显著的正向影响。然而以往文献对创业的分类显然带有一定程度的主观性,很多时候容易陷入“套套逻辑”。依据经济理论和实践经验为创业类型确定较为严谨、一致的分类标准,应当更能增强创业理论对经济现实的解释力。就社会整体层面的创业对经济增长的影响而言,以往研究尚无确定结论,一方面可能是因为所选取的创业衡量指标和实证检验方法不同;另一方面可能由于还存在制约创业对经济增长影响效果的外生变量,如制度、技术水平等,这些约束条件在不同国家(地区)差别较大,可能造成创业对经济增长产生不同的影响效果。未来的研究应当重点关注创业对经济增长的不同影响效果并给出合理解释。

四、创业影响经济增长的内在机制

(一)创业通过不断披露市场信息促进经济增长

信息在现代经济生活中至关重要,然而经济系统中总是存在未被充分利用的信息,创业项目的成败能够通过为潜在创业者提供新的市场信息降低经济活动中的信息不对称程度,提高经济活动效率,从而促进经济增长。Weiler(2000)建立了一个博弈模型探讨新创企业的信息披露问题,他证实先驱企业进入和退出市场所披露的信息会显著影响潜在进入企业的决策[36]。之后Weiler 等(2006)将创业活动的信息披露机制整合在一个贝叶斯显示偏好框架中,使得潜在进入者对于某项创业计划实施结果的先验概率分布会通过先驱企业的市场活动所披露的离散信息而得到更新,从而能优化自己的创业计划[37]。Bunten 等(2015)率先提出有用的市场信息是决定经济增长的因素之一[38]。Lerner(2010)和Bunten(2015)都认为创业项目的结果有明显外部性,能够被潜在创业者察觉,这样与该创业项目相关的市场容量、竞争程度、盈利前景、消费者偏好等信息都被披露出来。潜在创业者可以充分利用这些信息,模仿并发展成功的创业项目,避免失败的创业活动,从而能够在整体上改善新创企业的经营绩效,促进经济增长[38][39]。Bunten等(2015)进一步通过实证检验发现创业项目的成功率、失败率和地理位置等信息对于以后的创业活动有正向影响,显著提高了新企业创建率[38]。

(二)创业通过更有效地配置资源促进经济增长

除了动态信息披露机制,学界也关注获取信息之后创业者的具体行动如何影响经济增长。一个自然的猜想是披露机制使价格所传递的市场信息更加准确,创业者根据准确的市场价格信号能更有效地配置资源,从而促进经济增长。Kirzner(1973)提出了创业者可能在各种经济活动之间“套利”的思想,他认为创业者的任务就是发现社会中未被充分利用的信息并将其商业化。创业者获得了商业化信息的经济租金,而经济租高于投入资源的机会成本,因此资源得到了更有效地配置,经济也实现了增长[16](P11—26)。Kaiser(1990)发展了Kirzner的理论,他认为即使不同个体面对风险有不同的态度,创业决策也必定是在一定条件下的最优选择,将相关资源配置到创业活动中是个体基于预期收益最大化的理性考虑,失败的创业活动造成的损失应该是最小的[40]。Chu等(2015)证实在中国由计划经济向市场经济转变的过程中,相比国有部门,私人部门的创业实现了资源更有效率的配置,成为中国经济转型和增长的重要驱动力[41]。

(三)创业通过推进产业结构调整促进经济增长

创业有利于实现资源的优化配置,资源的更有效配置在产业层面上能够引起产业结构的调整和变迁,大量研究已经证实产业结构调整是促进经济增长的重要因素。Fritch 和Schroter(2009)、Praag 等(2011)都指出那些引起产业结构变迁的创业特别有利于经济增长[42][43]。Noseleit(2013)强调新企业的进入对产业结构调整有重要作用。他认为影响经济增长的不只是创业活动的水平高低,还有跨部门组织要素再分配从而促进产业结构调整的创业能力,而后者对经济增长的促进作用更大[44]。然而以上研究的共同缺陷是都没有具体说明创业如何推进产业结构调整从而促进经济增长。Schumpeter(1934)的创业创新理论能够弥补这些研究缺失的一环。Schumpeter认为创业通过开发新产品、创造新商机、构建新市场直接改变原有生产要素组合和产业结构,从而导致产业绩效发生变化,进而促进经济增长。另外,新企业和新想法的出现会促进产业的生产组织形式不断完善,提高产业竞争力,进而带动经济增长[14](P66—68)。实证研究方面,Noseleit(2013)利用德国1975~2002年的数据检验了创业、产业结构调整和经济增长之间的关系,结果证实了产业结构调整和重组是创业促进经济增长的重要途径[44]。

(四)创业通过提高知识溢出水平促进经济增长

学者们已经认识到不同类型的创业对经济增长的影响是不同的,即便是引起产业结构调整的创业仍然可以分成不同的类别。近年来学界特别关注知识溢出型创业,即将未开发利用的科技知识商业化的创业活动。研究认为这种类型的创业能够提高知识溢出水平,进而显著促进经济增长。

知识溢出创业理论是内生增长理论的扩展。内生增长理论认为技术进步导致了经济的长期增长,而新技术由追求利润最大化的企业通过投入知识资本有目的地生产出来,新技术一旦出现可以增加知识存量,从而增加了未来生产新技术的要素投入。在该增长模型中,新技术的生产是内生的,因此可以持续带动经济增长。然而内生增长理论隐含的假设是新技术一旦出现就立刻被社会采用,没有对新技术溢出的渠道进行解释。鉴于内生增长理论的这个缺陷,西方一些学者提出了创业作为知识溢出的渠道,试图进一步完善该理论。

较早的知识溢出创业理论认为,孵化器企业研发的新知识能够直接商业化的只有很少一部分,相当程度的知识并没有被开发利用,而没有被开发利用的知识是不能促进技术进步的。这些未开发的科技知识为创业提供了商业机会,一些在孵化器企业中参与研发工作的科学家和工程师可能察觉到商机和预期利润,于是通过创业将知识商业化。这样创业通过将未开发的知识商业化实现了技术进步从而促进经济增长[45][46]。

之后很多学者对该理论进行拓展,Braunerhjelm 等(2010)首先将创业融入内生增长理论,构建了一个基于创业的内生增长理论模型[24]。Huggins和Thompson(2015)将网络资本整合进知识溢出创业理论,创业者不再限于孵化器公司中的研发人员。研发人员可以通过社会关系网络传播自身掌握的新知识,便于具有商业洞见的人将新知识商业化[47]。Qian 和Acs(2013)、Audretsh 和Belitski(2013)则提出吸收能力和创造力决定了什么人会进行知识溢出型创业[48][49]。Acs 等(2009)和王立平等(2009)就知识溢出型创业对经济增长的影响进行实证检验发现,新创企业比在位企业更有效率地利用孵化器公司创造的新知识,提高整体层面知识溢出水平,从而显著促进经济增长[22][28]。

(五)创业通过偏离均衡创业率及僵化劳动市场阻碍经济增长

除了创业促进经济增长的内在机制,少数文献也对创业阻碍经济增长的机制进行了讨论。

一种是在均衡创业率②存在的情况下,实际创业率偏离均衡创业率会对增长造成“惩罚”。Carree(2002)和Audretsch(2002)分别证明了整体和产业层面上内生均衡创业率的存在,并证实实际创业率对均衡创业率的偏离会阻碍经济增长[8][9]。Carree还指出了这种阻碍作用是如何产生的。实际创业率低于均衡创业率一方面会降低竞争程度,妨碍资源有效配置,从而对经济的静态效率产生不利影响;另一方面会减少多样性,降低学习机制和自我选择机制的效果,阻碍经济的动态效率(创新效率)提高。实际创业率高于均衡创业会造成企业平均规模低于最优经营管理规模,大量无法实现最优规模的新创企业吸收了很多原本能得到更有效配置的资本和劳动,降低了生产率,从而阻碍经济增长。Evans和Leighton(1989)、Carree(2002)认为实际创业率对均衡创业率的偏离会通过劳动市场逐渐得到修正[9][50]。在均衡创业率理论中,劳动市场主要在调节实际创业率和均衡创业率的偏差方面发挥作用,没有直接影响经济增长。

另一种理论认为创业能够对劳动市场产生不利影响进而阻碍经济增长。Blanchflower(2000,2004)在对国际社会调查计划的微宏观数据进行分析的基础上指出,创业项目一旦实施会产生相当程度的本地化倾向,降低创业者空间迁移的灵活性,一定程度上僵化了劳动市场,妨碍劳动力资源的有效配置,从而阻碍经济增长[32][51]。值得注意的是,Blanchflower的理论在一定程度上可以作为均衡创业率理论的补充。Blanchflower更加强调创业活动降低劳动市场的灵活性,在实际创业率偏离均衡创业率的情况下,这种机制降低了劳动市场调节实际和均衡创业率偏差的能力,使得偏离均衡创业率对经济增长的阻碍作用持续更长时间。

综上可知,创业能够通过几种机制影响经济增长,但现有研究多针对其中某一种机制进行探讨,缺乏系统、全面的分析。实际上,各种影响机制可能并非孤立存在,而是形成一个互补的整体系统,未来的研究应当致力于构建一个包含各种影响机制的完整理论分析框架。另外,创业能够对经济增长产生正负向影响,因此,理论上存在保证经济增长率最大化的均衡创业率,如何证实并测算均衡创业率是未来研究者面临的一个挑战。

五、创业影响经济增长的外部条件:经济环境和制度环境

创业对经济增长的影响,不仅取决于各种内在机制,还会受到诸多外部条件的制约。

(一)经济环境

现有研究讨论的经济环境有信贷可获得性、市场竞争程度、初始产业结构、熟练劳动力供给,这些因素都会调节创业对经济增长的影响效果。Blanchflower(2004)证实信贷资本缺乏是阻碍创业活动的主要因素[51]。Chakrabarty(2013)发现更多的微观金融支持能够增加创业,促进经济增长;在微观金融支持较弱的地区,创业对经济增长的影响效果不明显[52]。Lerner(2010)认为更多的风险投资和信贷中介能促进资金更有效率地使用,从而增强创业对经济增长的影响效果[39]。

即使能够获得信贷资本,创业对经济增长的影响效果也受到市场竞争程度和初始产业结构的制约。Plummer 和Acs(2014)证实了本地化竞争更有利于企业创新和知识交流,从而能够增强创业的经济增长效应[53]。Delmar 等(2011)和Noseleit(2013)指出由于存在锁定效应,创业对经济增长的影响在很大程度上受到初始产业结构的制约。创业企业的类型、要素和技术密集度与原有产业结构越接近,创业对经济增长的影响越明显[23][44]。

一些经济学家特别关注劳动市场上熟练劳动力的可获得性。Lerner(2010)和Braunerhjelm(2013)都认为更多的熟练劳动力能够为创业活动提供相对廉价且高质量的劳动者,因而同样的创业活动在熟练劳动力丰富的国家和地区更能促进经济增长[39][54]。

(二)制度环境

除了经济环境,学界也特别关注法律法规、产权保护、政治和经济自由度、税收待遇、地理空间等创业的外部条件。除地理空间通常作为既定不可改变的因素外,其他外部条件都可以与制度联系起来。现有研究一般认为,制度在调节创业对增长的影响效果上起着至关重要甚至决定性的作用,制度可以通过以下两种方式调节创业对增长的影响效果:

第一,创业者进出市场的决策受到制度所产生激励的制约,从而使创业对经济增长产生不同的影响效果。Baumol(1990)认为不同的制度环境产生的激励不同,进而影响经济个体在生产性创业活动和非生产性创业活动之间的选择。运转良好的制度能够激励更多个体从事生产性创业活动,生产更多财富并促进经济增长;反之则会有更多个体从事非生产性创业活动,阻碍经济增长[17]。Sobel(2008)通过实证检验证实了在不同的制度环境下,创业对经济增长的影响效果不同[19]。Gohmann(2012)发展了Baumol的理论,将潜在创业者分为当前自我雇佣者和真正的潜在创业者。他认为两种创业者对制度变化的反应是不同的。经济制度的改善能够增强潜在创业者对创业的偏好,而自我雇佣者的偏好基本稳定,因此运转良好的制度可能会使更多真正潜在创业者进入创业领域,对经济增长产生更强的正向影响[55]。

第二,创业影响增长的内在机制与外部制度环境形成整体互补系统,共同决定对增长的影响效果。Braunerhjelm等(2013)比较了1970年以后美国和瑞典经济的动态发展过程,认为成功的创业活动依赖于熟练劳动力、产业环境、风险资本、产权保护和法律法规。创业活动和外部制度环境互相补充,共同影响经济增长。如果没有良好的制度环境,即使高技术含量的创业也很难促进经济增长。制度环境对创业影响经济增长效果的调节能力有一定限度,如果创业活动特别缺乏,只拥有良好的制度环境也无法完全弥补缺乏创业者和创业活动造成的损失[54]。

通过本节梳理可知,经济和制度环境会调节创业对经济增长的影响效果,这对于解释创业在不同国家(地区)对经济增长的不同影响提供了新的视角。然而,制度是一个很大的范畴,不同层面制度环境的调节作用可能有所不同,为了制定更为科学合理的创业政策,需要对不同层面制度的调节作用进行分类研究。另外,外部环境与内在机制是如何相互影响的?调节作用是否会因不同的内在机理而有所不同?这些都是以后需要深入探索的重要课题。

六、简要述评及对中国的启示

(一)简要述评

20世纪80年代以来国内外学者在创业和经济增长关系问题的研究上做了大量努力,极大丰富了人们对于创业对经济增长作用的认识,为政策制定者提供了一些科学的依据。然而,这一领域仍然存在一些问题和不足,有待于未来在这些方面取得新进展,主要表现在:

1.在创业的分类上,目前的研究有多种划分方法,但都有相当程度的主观性,缺乏一个公认的标准。而且这些分类多是结果导向的,事后容易识别,但在创业活动开始时很难准确判断其所属类别,这就大大降低了创业理论指导实践的能力。建立一个科学、合理、统一的分类标准是未来进一步深化创业理论研究的基础和前提。

2.在创业理论框架构建上,大量研究集中于对创业和经济增长之间的关系进行实证检验,创业至今仍然未能融入西方主流经济理论框架。未来要更深入研究创业对经济增长的影响就必须将创业整合进主流经济学,形成一个系统的创业理论分析框架,而不是一个个零散的创业理论。

3.在均衡创业率问题上,需要进一步检验和确认均衡创业率是否存在。如果存在,均衡创业率的影响因素有哪些?如何计算均衡创业率?偏离均衡创业率对经济增长会造成什么影响?在偏离均衡创业率时经济是如何调整的?这些问题是以后创业和经济增长关系研究面临的重大挑战,但也为更加深入探索创业对增长的影响提供了新角度。

4.在创业影响经济增长的外部条件上,现有很多研究考虑了制度的调节作用。然而,制度是一个很大的范畴,不同层面的制度对创业和增长的制约程度也不同。加强不同制度对创业和经济增长关系的调节作用研究,将创业理论与制度经济学、经济增长理论结合起来考察创业对经济增长的影响可能是未来值得探索的研究方向。

(二)对中国的启示

根据国内外关于创业影响经济增长的效果、内在机制和外部条件的研究进展,可以为我国当前的“大众创业、万众创新”带来很多有价值的启示:第一,不同的创业类型对经济增长有不同的影响效果,国家在鼓励全民创业的同时应该进行深入地调研,对一些未来有发展潜力、能够持续带动经济增长的创业给予重点引导和支持,充分发挥高科技含量的创业对经济增长的促进作用,同时增强我国的自主创新和研发能力。第二,在不同的经济发展阶段可能存在一个均衡创业率。政府和学界应该对我国是否存在均衡创业率以及偏离均衡创业率对经济增长造成的影响进行研究,从而能够更有针对性地制定鼓励、支持创业的政策,从某种意义上说,创业可能并非越多越好。第三,创业通过多种内在机制影响经济增长,国家应当为这些机制充分发挥作用提供必要的条件。政府可以进一步放宽市场准入,健全价格形成的市场机制,降低战略性新兴产业创业门槛,畅通知识溢出渠道,有限度且分类别地鼓励创业,增强劳动市场灵活性,通过这些措施可以促进内在机制更有效地发挥作用。第四,创业对经济增长的影响效果还受到一些外部条件的制约。国家应当在中小企业信贷、市场竞争机制、国民经济产业结构、熟练工人培养、财政税收制度、法律法规等方面不断深化改革,以期为创业影响经济增长提供一个良好的外部环境。

注释:

①目前国内研究创业与经济增长的综述性文献主要有邱琼和高建(2004)、李政和柳春江(2005)、邓强(2009)等的研究。

②一些学者认为,经济体中存在一个与经济发展水平相适应的均衡创业率,任何对均衡创业率的偏离都会对经济增长起到“惩罚”作用,减弱中长期经济增长的潜力。具体可参见Lucas(1978)、Jovanovic(1982)、Carree 等(2002)、Audretsch 等(2002)、Shane(2009)。

[1] Holcombe,R.G.Entrepreneurship and Economic Growth[J].The Quarterly Journal of Austrian Economics,1998,1(2):45—62.

[2] Cantillon,R.Essai Sur la Nature de Commerce en Général,trans.H.Higgs[M].London:Macmillan,1931.

[3] Knight,F.Risk,Uncertainty and Profit[M].Chicago:University of Chicago Press,1921.

[4] 刘亮.区域创新、创业与经济增长[M].上海:复旦大学出版社,2012.

[5] Casson,M.The Entrepreneur:An Economic Theory[M].Oxford:Edward Elgar,2003.

[6] Burch,J.G.Entrepreneurship[M].New York:John Wiley&Sons,1986.

[7] Black,J.,De Meza,D.,Jeffreys,D.House Prices,the Supply of Collateral,and the Enterprise[J].Economic Journal,1996,106(1):60—75.

[8] Audretsch,D.B.,Carree,M.A.,Stel,A.J.,Thurik,A.R.Impeded Industrial Restructuring:The Growth Penalty[J].Kyklos,2002,55(1):81—98.

[9] Carree,M.Economic Development and Business Ownership:An Analysis Using Data of 23 OECD Countries in the Period 1976—1996[J].Small Business Economics,2002,19(3):271—290.

[10] Yu,T.F.Entrepreneurship and Economic Development in Hong Kong[M].London:Routledge,1997.

[11] Cabral,L.M.B.Stretching Firm and Brand Reputation[J].Rand Journal of Economics,2000,31(4):658—673.

[12] 高建,程源,李习保,姜彦福.全球创业观察中国报告(2007)——创业转型与就业效益[M].北京:清华大学出版社,2008.

[13] Say,J.B.Traite d’économie Politique,trans.C.Prinsep[M].Boston:Wells and Lilly,1821.

[14] Schumpeter,J.The Theory of Economic Development[M].Cambridge,MA:Harvard University Press,1934.

[15] Durlauf,S.N.,Blume,L.E.The New Palgrave Dictionary of Economics Volume II[M].New York:Palgrave Macmillan,2008.

[16] Kirzner,I.M.Competiton and Entrepreneurship[M].Chicago:University of Chicago Press,1973.

[17] Baumol,W.J.Entrepreneurship:Productive,Unproductive and Destructive[J].Journal of Political Economy,1990,98(5):893—921.

[18] Baumol,W.J.The Free-market Innovation Machine:Analyzing the Growth Miracle of Capitalism[M].Princeton:Princeton University Press,2002.

[19] Sobel,R.S.Testing Baumol:Institutional Quality and the Productivity of Entrepreneurship[J].Journal of Business Venturing,2008,23(6):641—655.

[20] Sautet,F.Local and Systemic Entrepreneurship:Solving the Puzzle of Entrepreneurship and Economic Development[J].Entrepreneurship Theory and Practice,2013,37(2):387—402.

[21] Morris,M.H.,Neumeyer,X.,Kuratko,D.F.A Portfolio Perspective on Entrepreneurship and Economic Development[J].Small Business Economics,2015,45(4):713—728.

[22] Acs,Z.J.,Audretsch,D.B.,Lehmann,E.E.The Knowledge Spillover Theory of Entrepreneurship[J].Small Business Economics,2013,41(4):757—774.

[23] Delmar,F.,Wennberg,K.,Hellerstedt,K.Endogenous Growth through Knowledge Spillovers in Entrepreneurship:An Empirical Test[J].Strategic Entrepreneurship Journal,2011,5(3):199—226.

[24] Braunerhjelm,P.,Acs,Z.J.,Audretsch,D.B.,Carlsson,B.The Missing Link:Knowledge Diffusion and Entrepreneurship in Endogenous Growth[J].Small Business Economics,2010,34(2):105—125.

[25] Lukas,M.,Mohapatra,S.,Steiner,B.The Dynamic Effects of Entrepreneurship on Regional Economic Growth:Evidence from Canada[J].Growth and Change,2014,45(4):611—639.

[26] Stepens,H.M.,Partridge,M.D.,Faggian,A.Innovation,Entrepreneurship and Economic Growth in Lagging Regions[J].Journal of Regional Science,2013,53(5):778—812.

[27] Koster,S.,Rai,S.K.Entrepreneurship and Economic Development in a Developing Country:A Case Study of India[J].The Journal of Entrepreneurship,2008,17(2):117—137.

[28] 王立平,陈琛.创业、知识过滤与区域经济增长[J].产业经济研究,2009,(5):60—66.

[29] 李宏彬,李杏,姚先国,张海峰,张俊森.企业家的创业与创新精神对中国经济增长的影响[J].经济研究,2009,(10):99—108.

[30] 张建英.创业活动与经济增长内在关系研究[J].经济问题,2012,(7):42—45.

[31] Chen,C.C.Entrepreneurship,Economic Growth and Employment:A Case Study of Taiwan[J].Hitotsubashi Journal of Economics,2014,55(1):71—88.

[32] Blanchflower,D.G.Self-employment in OECD Countries[J].Labor Economics,2000,7(5):471—505.

[33] Wong,P.K.,Ho,Y.P.,Autio,E.Entrepreneurship,Innovation and Economic Growth:Evidence from GEM Data[J].Small Business Economics,2005,24(3):335—350.

[34] 齐玮娜,张耀辉.创业、知识溢出与区域经济增长差异——基于中国30个省市区面板数据的实证分析[J].经济与管理研究,2014,(9):23—31.

[35] 汤勇,汤腊梅.区域创业资本与经济增长关系——基于中部地区面板数据的研究[J].经济地理,2014,(4):33—39.

[36] Weiler,S.Pioneers and Settlers in Lo-do Denver:Private Risk and Public Benefits in Urban Redevelopment[J].Urban Studied,2000,37(1):167—179.

[37] Weiler,S.,Dana,H.,Chuen-mei,F.Prospecting for Economic Returns to Research:Adding Informational Value at the Market Fringe[J] Journal of Regional Science,2006,46(2):289—311.

[38] Bunten,D.,Weiler,S.,Thompson,E.,Zahran,S.Entrepreneurship,Information and Growth[J].Journal of Regional Science,2015,55(4):560—584.

[39] Lerner,J.The Future of Public Efforts to Boost Entrepreneurship and Venture Capital[J].Small Business Economics,2010,35(3):255—264.

[40] Kaiser,C.P.Entrepreneurship and Resource Allocation[J].Eastern Economic Journal,1990,16(1):9—20.

[41] Chu,S.N.,Song,L.Promoting Private Entrepreneurship for Deepening Market Reform in China:A Resource Allocation Perspective[J].China &World Economy,2015,23(1):47—77.

[42] Fritsch,M.,Schroter,A.Are More Start-ups Really Better? Quantity and Quality of New Businesses and Their Effect on Regional Development[Z].Jena Economic Research Papers,2009,No.2009070.

[43] Praag,V.M.,Stel,V.A.The More Business Owners the Merrier?[Z].Scales Research Reports,2011,No.H201010.

[44] Noseleit,F.Entrepreneurship,Structural Change and Economic Growth[J].Journal of Evolutionary Economics,2013,23(4):735—766.

[45] Acs,Z.J.,Storey,D.J.Introduction:Entrepreneurship and Economic Development[J].Regional Studies,2004,38(8):871—877.

[46] Acs,Z.J.,Varga,A.Entrepreneurship,Agglomeration and Technological Change[J].Small Business Economics,2005,24(3):323—334.

[47] Huggins,R.,Thompson,P.Entrepreneurship,Innovation and Regional Growth:A Network Theory[J].Small Business Economics,2015,45(1):103—128.

[48] Qian,H.F.,Acs,Z.A.An Absorptive Capacity Theory of Knowledge Spillover Entrepreneurship[J].Small Business Economics,2013,40(2):185—197.

[49] Audretsh,D.B.,Belitski,M.The Missing Pillar:The Creativity Theory of Knowledge Spillover Entrepreneurship[J].Small Business Economics,2013,41(4):819—836.

[50] Evans,D.S.,Leighton,L.S.Some Empirical Aspects of Entrepreneurship[J].The American Economic Review,1989,79(3):519—535.

[51] Blanchflower,D.G.Self-employment:More May Not Better[Z].NBER Working Paper,2004,No.10286.

[52] Chakrabarty,S.,Bass,A.E.Encouraging Entrepreneurship:Microfinance,Knowledge Support,and the Costs of Operating in Institutional Voids[J].Thunderbird International Business Review,2013,55(5):545—562.

[53] Plummer,L.A.,Acs,Z.J.Localized Competition in the Knowledge Spillover Theory of Entrepreneurship[J].Journal of Business Venturing,2013,29(1):121—136.

[54] Braunerhjelm,P.,Henrekson,M.Entrepreneurship,Institutions,and Economic Dynamism:Lessons from a Comparison of the United States and Sweden[J].Industrial and Corporate Change,2013,22(1):107—130.

[55] Gohmann,S.F.Institutions,Latent Entrepreneurship,and Self-employment:An International Comparison[J].Entrepreneurship Theory and Practice,2012,36(2):295—321.

(责任编辑:易会文)

2016-04-11

北京市社会科学基金重点项目“经济学发展报告——中国经济热点前沿·国外经济热点前沿”(2013010017)

王 琨(1987—),男,山东济南人,中国人民大学经济学院博士生。

F740

1003-5230(2016)06-0012-10