大数据驱动下的农业信息科技创新与服务

——中国农业科学院农业信息研究所“十三五”发展规划

2016-12-20王川孙坦

王川,孙坦

(中国农业科学院农业信息研究所,北京 100081)

大数据驱动下的农业信息科技创新与服务

——中国农业科学院农业信息研究所“十三五”发展规划

王川,孙坦

(中国农业科学院农业信息研究所,北京 100081)

本文在全面回顾中国农业科学院农业信息研究所“十二五”期间在学科建设、科技创新、信息服务、人才培养、平台建设、国际合作等方面取得的成绩基础上,针对国家的重大需求、农业信息科技的发展前沿以及农业产业的实际需求,提出在“十三五”期间,中国农业科学院农业信息研究所将遵循“跟踪前沿、特色鲜明、面向产业”的方针,以现代信息技术为手段,突出数据密集型的农业信息科技研究特色,结合国内和国外两个方面,围绕创新和服务两条主线,加强优势学科建设,形成方向明确、重点突出、优势明显的学科布局,并以建设国家农业智库基地、国家农业大数据中心、农业数字科研平台,打造产业信息技术高地作为未来发展目标。

农业信息科技;大数据;发展规划

1 引言

我国农业发展正在由传统农业向机械化、良种化、电气化和信息化等为主要内容的现代化农业转变,以移动互联网、云计算为标志的信息技术逐渐成熟,大数据发展战略正在影响甚至改变世界经济格局。当前,大数据理论、方法和技术的研究与应用得以飞速发展,大数据技术向各领域的渗透和应用极大提升了各行业的智能化水平,提高了行业发展决策能力。

近年来,党中央、国务院和相关部委都高度重视大数据的发展及其对国民经济的作用。2015年,国务院相继出台《关于运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见》(国办发〔2015〕51号)[1]、《促进大数据发展行动纲要》(国发〔2015〕50号)[2]等重要文件,农业部也提出《关于推进农业农村大数据发展的实施意见》(农市发〔2015〕6号)[3]。2016年,《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出要实施国家大数据战略,指出“把大数据作为基础性战略资源,全面实施促进大数据发展行动,加快推动数据资源共享开放和开发应用,助力产业转型升级和社会治理创新”[4]。

中国农业科学院农业信息研究所(简称“信息所”)作为农业信息科技专业研究机构,在“十三五”期间,将按照“顶天立地”和“世界一流农业科研院所”建设的目标要求,以农业信息科技创新为主要内容,围绕国家重大需求和科技发展前沿,以农业大数据研究与利用为核心,开展国家农业智库、农业产业信息技术、大数据研究与服务、文献信息与知识服务、农业科技传播与数字出版等相关领域的创新研究。通过创新推动农业信息学科体系建设,强化为农业科技发展的支撑服务,提升为农业产业发展的决策能力。

2 “十二五”发展回顾

信息所成立于1957年,由原中国农业科学院情报所(1957年成立)、图书馆(1957年成立)、计算中心(1981年成立)、宏观室(1992年成立)等独立机构逐步整合而成。1982年,引进第一台Felix C-512大型计算机,开始现代意义上的农业信息学科研究工作,成为我国最早开展计算机农业应用的科研单位。同时,建有现代化的国家农业图书馆,是国家农业科技文献资源战略保障与服务中心。“十二五”期间,信息所在学科建设、科技创新、信息服务、人才培养、平台建设、国际合作等方面取得长足发展。

2.1 初步建立起农业信息学科体系

经过多年的积累与发展,信息所逐渐建立起包括农业信息技术、农业信息管理、农业信息分析三大学科领域,涵盖农业监测预警、农业经营风险分析、农业数据获取与虚拟技术、农业生产管理数字化技术、农业智能控制技术、农业信息服务技术、农业信息资源建设、知识组织与数字图书馆技术为主要研究方向的农业信息学科体系。并在智能农业技术、农业监测预警、信息资源管理等方面拥有较为雄厚的科研实力。目前,农业信息学科已成为中国农业科学院八大学科集群之一。

2.2 科技创新能力得到全面提升

“十二五”期间,信息所在农业信息科技创新方面取得显著成效。主持和承担国家“863”计划项目、国家科技支撑计划项目、国家自然(社会)科学基金课题、农业行业科技项目等科研课题373项。共获得省部级科技成果奖励16项,申请专利145项,软件著作权354项,发表科技论文1 368篇。开发了如“全国基层农技推广服务云平台”“大规模文献数字化与智能处理技术平台”“中国农业科学院机构知识仓储”等面向科研和“三农”服务的系统平台。同时还取得多项亮点成果,如以农业监测预警技术支撑“中国农业展望大会”、初步构建果园数字化管理平台、首创国家级基层农技推广服务云平台及门户、提出作物-环境互作系统模拟与智能控制方法、构建面向科技创新与决策的多维知识服务体系等。

2.3 信息服务步入跨越式发展

信息所承担着国家农业图书馆的运行工作,负责国内外农业科技文献资源体系建设、全国农业科研系统电子资源共建共享体系建设工作。现有馆藏文献210余万册,是国家农业科学数据中心。信息技术的发展,促使图书馆由传统服务模式向数字化服务模式转变。信息所利用自身信息技术优势,研发“中国农业科技文献与信息集成服务平台(NAIS)”,在实现资源整合的基础上,面向全国提供“一站式”农业科技信息服务与知识传播。同时,利用情报分析的技术力量,围绕农业科技的发展,开展参考咨询、定题服务、学科评价以及科技前沿分析等深层次的信息服务,以信息服务模式的创新,为全国农业科技、教育、管理等领域提供全方位、多层次科技信息服务。

2.4 人才梯队建设趋于合理

“十二五”期间,信息所通过人才引进、社会招聘、自我培养等措施,加强人才队伍建设。截至“十二五”末,共有在职职工273人,科技人员占89.38%。其中,享受国务院政府特殊津贴专家3人,农业部有突出贡献的中青年专家1人,全国农业科研杰出人才2人,“863”主题组专家1人,中国农业科学院杰出人才10人;高级专业技术职务人员占科技人员总数的44.67%,博硕士占74.18%;40岁以下科技人员占54.14%,40—50岁的科技人员占21.29%,50岁以上的科技人员占20.49%。同时,通过实施中国农业科学院科技创新工程,组建9支创新团队,遴选出9位团队首席,设置固定骨干岗位59个、流动骨干岗位16个,固定助理岗位61个、流动助理岗位8个,共153个创新岗位,从而基本打造出一个专业结构、年龄结构、学历结构搭配合理的农业信息科技创新队伍。

2.5 科研条件平台初具规模

信息所共建有12个科研条件平台,其中包括农业部重点实验室、农业部农业信息化示范基地、北京市工程技术研究中心、中国农业科学院海外农业研究中心等8个科技平台,以及国家农业图书馆、国家农业科学数据共享中心、中国农业科学院网络中心和学会等4个服务型平台。几年来,通过多渠道筹集资金,使得这些条件平台在硬件设施和人员队伍等方面得到合理配置,并通过这些平台联合全国同行在农业监测预警、农业信息化技术示范、农业科学数据共建共享、科技信息服务等重点领域开展许多卓有成效的协同创新和信息服务工作,催生出一大批亮点成果,对农业信息科技创新和服务能力的提升给予有力支撑。

2.6 国际合作与交流日益活跃

为全面落实国家“走出去、请进来”的国际合作战略,信息所通过主动派出与积极邀请加强对外合作与交流,不断拓展国际合作的广度和深度。“十二五”期间,共派出科研骨干175人次,邀请国外专家来信息所交流访问185人次,通过人员的互派互访,与FAO、OECD、IFPRI、世界银行、亚洲银行等10多个国际组织以及美国农业部、加拿大农业与农业食品部、澳大利亚新英格兰大学、芬兰自然资源研究所、希腊Agro-Know公司、韩国汉阳大学等40多家机构建立长期合作关系,与这些组织/机构开展国际合作项目研究46项。同时,信息所的科研人员还积极参加G20、APEC、BRICS等组织召开的各类国际性学术会议,并做主题演讲49人次,在监测预警、粮食安全、数据共享、智能控制、知识组织等领域与国际同行开展广泛交流,展示信息所的科研成果,提高了信息所的国际影响力。

3 “十三五”发展需求分析

“十二五”以来,农业信息技术作为推进现代农业发展的重要支撑技术,在推进农业产业化和社会主义新农村建设中起前置性的基础作用。现代农业发展亟需大数据挖掘、农业物联网、人工智能等农业信息技术广泛应用于农业生产各方面,有效提升我国现代农业的竞争力。

3.1 农业信息技术的产业应用需求迫切,已经成为现代农业发展的重要技术支撑

长期以来,我国农业生产受自然环境影响大、劳动生产率低,不符合现代农业发展需求,如何有效提高我国农业生产的水平已经成为现代农业发展继续解决的难题。农业信息技术研究应用主要聚焦在精准农业、机器视觉、人工智能、质量安全等领域,在农业生产应用结合方面前景广阔。将农业信息技术应用于农业生产,是转变我国农业管理模式、提升我国农业管理决策水平、转变我国农业生产经营模式的重要技术途径,也是实现农业生产智能化、精细化、集约化,提高我国农业劳动生产率、促进现代农业发展的重要支撑。

3.2 农业科技创新需要扩展信息保障与知识服务,建立协同式数字科研知识环境

党的十八大报告明确提出,要依靠科技创新驱动,增强农业综合生产能力,把农业科技创新作为推进“三农”工作的重点。农业科研创新要解决我国现代农业发展重大科技问题,对农业科技信息保障与科技知识服务提出新要求,既要知识化地组织海量信息资源、进行大数据分析,又要加强基于大数据分析的情报研究、支持针对用户问题和基于深度分析的个性化知识服务,甚至对国家科技决策提供战略咨询支撑。在大数据时代,信息资源迅速增多,目前信息资源组织方式尚不能满足农业大数据的挖掘与分析,需要运用关联数据等技术,聚合数量繁多、类型庞杂的资源,及时高效分析和挖掘出有用的信息,完善资源服务深度与广度。不同行业交叉融合逐渐增多,建立协同式数字科研知识环境,实现多领域、跨领域、跨地区、多机构的合作研究已经成为促进协同创新、解决重大科学问题的重要手段。

3.3 高效的科研信息化平台建设成为科技创新和现代化管理的现实需求

将信息化贯穿于科技活动全过程是科技发展的必然趋势。随着以移动互联网、云计算为标志的信息技术的逐渐成熟,信息化发展趋势正在影响甚至改变世界经济格局,新的知识创造、组织、传播和利用形态正在形成,科技创新呈现出扩展科技信息保障与服务、深化知识组织与知识服务能力等多方面的战略需求。目前,许多科研机构信息化意识薄弱、缺乏统一发展规划,各单位信息化建设都以零散、打补丁的方式开展,信息化发展水平不一。信息化资源共享机制不足,信息资源分散在不同单位、不同研究室/课题组甚至个人手中,没有形成共建共享合力,亟待建立高效“多适性”门户、便捷性科研管理平台、信息资源共享和数据兼容的电子政务等数字化共享科研信息化平台,面向用户实现全方位知识和服务融合,进而实现创新型知识服务,既是科技创新和现代化管理的现实需要,也是我们面临的挑战。

4 “十三五”发展规划及重点任务

4.1 发展定位

信息所以服务国家战略、科技创新和农业产业需求为目标,遵循“服务立所、学术兴所、创新强所”的原则,以学科建设、人才团队建设、条件平台建设为手段,按照“顶天立地”的要求,进一步明确研究方向,优化学科布局,整合科技资源,全面提升科技创新能力,引领农业信息科技发展方向,打造国家级农业智库基地,为我国现代农业发展提供科技支撑与服务。

4.2 发展思路

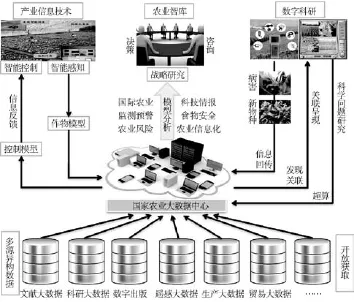

“十三五”期间,信息所将遵循“跟踪前沿、特色鲜明、面向产业”的方针,以现代信息技术为手段,突出数据密集型的农业信息科技研究特色,结合国内和国外两个方面,围绕创新和服务两条主线,加强优势学科建设,形成方向明确、重点突出、优势明显的学科布局。继续发挥国家队的优势,建设国家农业智库基地、国家农业大数据中心、农业数字科研平台,打造农业产业信息技术高地(见图1)。坚持机制创新,调动广大科研人员的积极性和创造性,促进科技资源高效配置和综合集成,促进信息所科技产业化的发展,全面推进和谐研究所建设。

图1 信息所“十三五”发展规划框架图

4.3 发展目标

“十三五”期间,信息所将以提升创新能力和服务能力为己任,以基础研究、应用基础研究和应用研究为核心,以开展科技创新、提高公益支撑服务能力和高层次人才培养为主要职责,重点解决农业信息学科重大科学问题,攻克农业大数据研究与利用关键技术,巩固和发展农业监测预警、科技情报等传统学科优势,建立国家农业智库基地、打造农业产业信息技术高地,最终建成特色鲜明、优势突出的“国内一流、国际有影响力”的现代研究所。

(1)提升农业信息技术创新能力,为产业发展提供技术支撑。立足农业信息技术发展的国际前沿,研究大数据技术在农业生产、农业经营管理、农业科研管理及知识服务中的智能化数据组织、挖掘技术、分析模型与工具,着力攻克作物模拟模型与虚拟技术、智能感知技术、大数据超级计算技术等关键技术,到“十三五”末,形成农技云、数字果园、全息农产品、农业农村经济电子地图、作物智慧管理系统、物联牧场等实用成果,充分发挥大数据分析的个性化、智能化作用,为我国传统农业的改造、提升与全面转型提供支撑。

(2)建立国家农业智库,为国家农业与科技发展提供决策服务。立足国家重大战略需求,以信息流和产品流为主要研究对象,聚焦现代农业发展、粮食安全、农业监测预警、农业风险管控等前瞻性、战略性重大问题,突破农业复杂系统信息处理、农业风险识别与评估、农业科技情报动态监测与智能分析、农业技术趋势预测等一批核心关键技术,创新协同联合机制,打造具有高影响力的系列化产品,最终建成具有全球视野、学科融合、专业化研究的高端农业智库。

(3)打造农业数字科研平台,为农业科技创新提供支撑服务。立足中国农业科学院,面向农业科技创新主体和国家重大战略需求,建设国内一流的农业科研信息化基础设施环境,提供完善的科技文献资源保障,构建数字资源深度聚合与知识关联、大数据环境下多层次知识服务等数字化共性平台,将“数字化”贯穿于科技创新和管理全过程。到“十三五”末,数字科研平台将建成“一个环境、一个体系、N个平台”(简称“11N”)。即建设一个良好的科研信息化基础设施环境,打造一个高水平科技文献资源保障体系,开发N个数字化应用系统平台。为实现中国农业科学院“顶天立地”的科技创新提供良好的信息化基础设施环境和技术支撑,为农业科技创新活动提供稳定高效的知识服务。

4.4 重点任务

4.4.1 整合智库研究力量,打造大数据驱动的决策服务范式,提供全产业链服务

围绕监测预警、国际农业、农业产业、农业现代化、农业科技情报、知识产权战略等开展全面研究,为政府和企业提供多元化服务。大力加强模型与算法研究,推动智库研究从宏观统计分析向大数据计算驱动的决策服务范式转移。推动农业“走出去”公共信息服务平台建设,牵头组织海外数据调查,打造为科学研究和决策服务的《农业科技前沿资讯》、为国家农业决策服务的《农业政策与战略观察》、为农业“走出去”服务的《国际农业快讯》、为农业产业发展决策服务的《中国农业展望报告》等系列品牌化智库产品。

4.4.2 以“农业科技云”为抓手,开展大数据与云计算研究,打造农业大数据云平台

推动“农业科技云”的规模化示范应用,探索推进“农业科技云”平台升级成为覆盖中国农业科学院的新型数字科研平台。率先启动首批37个“一带一路”国家农业数据和信息的调查工作(文献采集、网络采集、海外调查等)。继续推进与中国科学院建立农业大数据与超算联合实验室,聚焦串行算法并行化、计算模拟仿真和数据挖掘与基于机器学习的预测等突破性关键技术。全面启动农业“走出去”公共信息服务平台研发与内容建设,基于开源系统Vitro5.0改造建设,基于大数据仓储技术开发平台的建设,实施“农业大数据挖掘与分析”协同创新行动计划。落实《农业科技长期性基础性工作实施方案》,持续做好农业科技大数据总中心相关工作。

4.4.3 瞄准智能农业前沿技术,突破信息农业关键技术

重点突破农作物生长模型及其智能化应用技术,突破图像识别技术在智能农业生产中的应用瓶颈,以经济电子地图为基础,探索情景敏感的动态可视化技术在农业生产管理与决策中的应用。探索各类关键技术的集成应用模式,结合绿色增产增效项目,探索“农信采”“农技云”、作物生长模型与智能控制、图像识别(模型参数、农机装备、远程智能诊断等)的集成应用模式;大力推进集成技术的规模化、产业化应用。

4.4.4 构建全球农业大数据与信息服务联盟

在国家农业科技创新联盟框架下,依托省中国农业科学院和相关农业高校、农业企业组建专业联盟。启动国家农业科技文献资源共建共享平台建设,通过任务“请进来”,实现能力“走出去”;启动海外农业数据调查委托任务,依托农业“走出去”公共信息服务平台建设,通过“任务走出去”,实现“能力请进来”;依托联盟,联合联盟相关机构,面向区域开展各类规划与决策支撑购买服务;依托联盟开展全球农业品品类标准与数据库建设;依托联盟支撑农业期刊加盟数字出版语义服务平台。

4.4.5 打造用户驱动的数字科研信息平台

依托现有国家农业数字图书馆系统平台,扩展建设iAtuthor个人主页与知识管理环境、国际会议系统等,全面集成数字图书馆集成服务平台、IR、iAuthor、APP客户端平台;建设国家农业科技创新联盟科技文献资源共建共享平台;以“农搜”为基础,继续完善农业开放数字知识搜索引擎研发与建设,全面覆盖文献资源、互联网开放资源及农业大数据资源等;组建学科馆员和数字科研信息平台内容建设与服务推广队伍,全面推广系统应用与服务;持续优化提升即查即得文献保障率,推进联盟集团采购,探索资助开放出版、机构仓储推送和长期保存。

4.4.6 优化期刊布局,实现集约经营,推进语义服务

开展信息所期刊分类定位,对部分不适合发展要求的期刊进行改造,按照学术期刊和市场期刊进行分类定位、分类管理;依托杂志社继续探索编辑出版市场化改革;探索《中国农业科学(英文版)》实行复合开放出版,进而向完全OA过渡;开发基于开放关联数据的期刊语义服务平台,率先实现信息所学术期刊的语义出版,试点向联盟机构学术期刊的应用扩展,适时启动中国农业期刊语义出版系统,开展市场化经营。

5 未来展望

面对“十三五”的机遇与挑战,信息所将紧紧围绕规划的思路与目标砥砺前行,以业务布局优化和科技资源配置为抓手,整合各种优势力量,形成集聚效应,全面开展大数据驱动下的农业信息科技创新与服务,努力向现代科技创新的第四范式转移。

“十三五”期间,信息所将以国家农业大数据中心的建设为核心,汇聚文献大数据、科学大数据、遥感大数据、生产大数据、贸易大数据、市场大数据等多源异构数据,通过大数据的管理、挖掘、分析等关键技术的协同攻关与创新,支撑监测预警、国际农业、科技情报等领域的战略研究,打造用“数据说话”的农业智库;支撑作物模型、控制模型的研究,给农业物联网装上“芯片”,打造以“模型为内核”的智慧农业;支撑数字化科技文献资源、科学数据资源的深度聚合与知识关联,打造“用户驱动”的数字科研平台。

未来五年,将是信息所快速前行的五年。面对良好的战略机遇期,信息所将潜心研究,通过科技创新、服务创新、管理创新,全面提升信息所的科技创新能力、信息服务能力、科研管理能力,努力将信息所建设成为国内领先、国际一流的现代科技研究所。

[1] 关于运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见[EB/OL]. (2015-07-01)[2016-11-15].http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-07/01/ content_9994.htm.

[2] 国务院关于印发促进大数据发展行动纲要的通知[EB/OL].(2015-09-05) [2016-11-15].http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-09/05/content_10137.htm.

[3] 农业部关于推进农业农村大数据发展的实施意见[EB/OL].(2015-12-31) [2016-11-15].http://www.moa.gov.cn/zwllm/tzgg/tz/201512/t20151231_4972005. htm.

[4] 新华社.中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要[EB/OL].(2016-03-17)[2016-11-15].http://news.xinhuanet.com/politics/ 2016lh/2016-03/17/c_1118366322.htm.

The Innovation and Service of Agricultural Information Technology Driven by Big Data: Development Plan in 13th Five-Year of Agricultural Information Institute of Chinese Academy of Agricultural Sciences

WANG Chuan, SUN Tan

(Agricultural Information Institute of Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing 100081, China)

This paper is based on a comprehensive review of achievements in the discipline construction, innovation of science and technology, information services, personnel training, platform construction and international cooperation of Agricultural Information Institute of Chinese Academy of Agricultural Sciences during the period of 12th Five-Year. According to the major needs of the country, the development frontier of agricultural information science and technology and the actual demand of agricultural industry, we put forward to forming subject layout which have a clear direction, focal point and obvious advantages by means of modern information technology which followed the "tracking frontier, distinctive features, industry oriented" principle and combined with two aspects of domestic and abroad and focused on the two main lines of innovation and services and strengthened discipline construction, and achieving the goal of building the national agricultural intelligence base, national agricultural data center, agricultural digital research platform and making the high ground of the industrial information technology during the period of 13th Five-Year.

Agricultural Information Technology; Big Data; Development Planning

G251

10.3772/j.issn.1673-2286.2016.11.005

王川,男,1972年生,研究员,中国农业科学院农业信息研究所科技管理处副处长,研究方向:农经管理,E-mail: wangchuan@caas.cn。

孙坦,男,1971年生,二级研究员,中国农业科学院农业信息研究所所长,研究方向:图情研究,通讯作者,E-mail: suntan@caas.cn。

2016-11-18)