人口要素流动门槛变迁视角下的户籍制度改革

2016-12-20张晓敏张秉云张正河

张晓敏,张秉云,张正河

(1.中国农业大学经济管理学院,北京100083;2.内蒙古财经大学经济学院,呼和浩特010070)

人口要素流动门槛变迁视角下的户籍制度改革

张晓敏1,张秉云2,张正河1

(1.中国农业大学经济管理学院,北京100083;2.内蒙古财经大学经济学院,呼和浩特010070)

中国户籍制度改革历程是人口要素流动门槛的变迁史。从人口要素流动门槛变迁的角度,在制度实施的背景目标、举措效果和制度弱化后引发新问题三个方面,对户籍制度、暂住证与蓝印户口、居住证制度的变迁过程进行分析,认为户籍制度改革在放宽人口要素流动门槛的同时,提高了大型城市的人口要素准入门槛。尝试公共服务分类配置、适度整合,着重解决区域发展不均衡或将成为户籍制度改革的新方向。

人口管理;制度变迁;户籍制度改革;城镇化

一个制度的存在,是长期社会历史背景下为达到某种目标而制定的,当制度所要达到的目标实现或改变,制度的作用就会被弱化,甚至出现诸多社会问题,制度改革应运而生以适应新的发展要求。新古典经济学理论认为,生产要素的自由流动是达到帕累托最优的必要条件。户籍制度作为我国人口管理的基本制度,在建立初期却严格限制了人口要素的自由流动[1],特别是社会福利与户籍制度的挂钩[2],不仅阻碍了我国经济发展[3],也在一定程度上限制了城镇化的顺利推进[4][5]。

现阶段关于中国户籍制度改革与人口要素流动关系的研究主要可划分为两大类:一类认为制度变迁是由下而上的,人口数量和集体无意识行动推动着制度的演进[6][7];另一类认为制度变迁是由上而下的,政府的制度创新能力和意愿决定着制度变迁方向[8][9]。然而,这两类观点都不够重视制度变迁的本质——制度存在的意义与价值。本文从制度本身看制度,通过分析自建国以来我国对人口要素自由流动有重大影响的户口、暂住证与蓝印户口、居住证三阶段制度,分析每个制度在制定时的社会背景、所要达到的目标、制度实施情况、实施后效果及制度后期由于制度弱化引发的各类问题,讨论制度对我国人口要素流动门槛产生的变化及新制度发展的方向与趋势。

一、严格限制人口流动的户籍制度

(一)制度背景与目标

新中国成立初,我国经历过一段短暂的人口要素自由流动期。建国初具有准宪法性质的《共同纲领》及1954年《宪法》中均明确提出公民有“居住和自由迁徙的自由”。这一时期颁布的政策法规,如:1951年《城市户口管理暂行条例》,1953年《全国人口调查登记办法》,1954年内政部、公安部和国家统计局联合通告,1955年《建立经常户口登记制度》等,均以建立并规范常住人口登记管理制度为主,没有刻意限制人口要素在区域间和城乡间的自由流动。

土改后期,国家确定了优先发展重工业的建设目标,全国城市开始大规模建设,人口快速膨胀所产生的大量剩余农村劳动力在人口自由流动的背景下潮水般涌入城市。1949年到1953年间,城镇人口从5765万人增加到7826万人,增加比重2.94%。然而此时战乱带来的影响并未完全消除,城市依靠产业吸纳就业的能力仍十分有限,农村人口的大量涌入给城市就业、社会稳定和资源分配带来极大压力。

由此,1953年国家制定了《中共中央关于粮食统购统销的决议》,并于1953年、1954年、1956年和1957年先后4次发出《关于劝阻农民盲目流入城市的指示》、《关于继续贯彻劝止农民盲目流入城市的指示》、《关于防止农村人口盲目外流的指示》和《关于制止农村人口盲目外流的指示》,劝阻农民不要盲目流入城镇。为了更加有效地管理控制人口迁移、稳定新政权和社会秩序、集中财力进行重工业化建设,国家决定建立户籍制度对人口流动进行管理和限制。

(二)制度实施及效果

1958年1月全国人大常委会第91次会议通过《中华人民共和国户口登记条例》,标志着我国户籍制度正式确立。该条例以立法形式对我国户籍管理宗旨、户口登记范围、户口簿使用及户口迁移手续等方面做出明确规定。条例第十条规定:“公民由农村迁往城市,必须持有城市劳动部门的录用证明,学校的录取证明或者城市户口登记机关准予迁入的证明,向常住地户口登记机关申请办理户口迁移手续。”这表明农村人口向城镇转移落户必须要得到迁入地国家企事业单位或户口主管机关的许可,标志着我国以严格限制农村人口向城镇流动为核心的户籍制度最终形成。

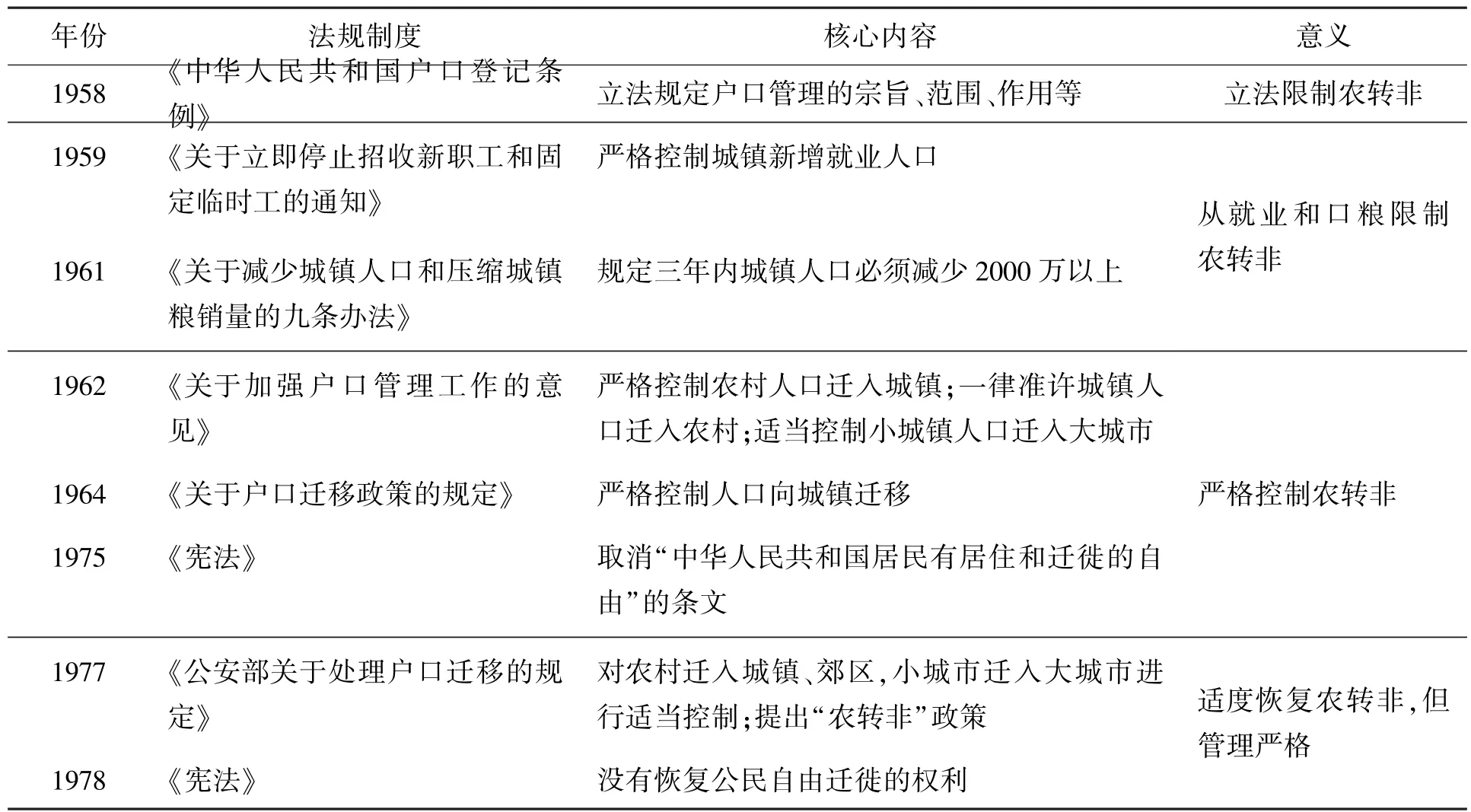

表1 1958—1978年严格限制人口流动期政策

1958年户口登记条例颁布不久,我国就连续经历了大跃进、三年困难时期和文化大革命合计近20年的国民经济严重困难时期,在此期间,人口要素的自由流动被严格限制,二元社会结构迅速强化。公民被划分为“农业户口”和“非农业户口”两类,粮油供给、住房提供、就业分配及其他社会福利同所在户口挂钩,户口成为在城镇生活的首要条件。除非有政府计划招收指标,农村劳动力不得自由进入城镇工作,中小城镇劳动力也不得进入大城市工作生活。以城乡二元性、限制流动性、利益分配性和身份继承性为特征的户籍制度在国民经济严重困难时期有效地控制了人口要素的流动性,政策目标基本实现。

户籍制度对人口流动的严格控制对我国经济发展影响巨大。积极方面:户籍制度成功控制了农村人口向城镇转移,在保障大量农村劳动力从事农业生产、农业生产经济剩余支持工业发展、国民消费维持较低水平为工业发展提供资金来源、减轻城市就业和资源分配压力保障社会稳定等方面做出了巨大贡献,为我国高度集权计划经济下农业支持工业、农村支持城市,优先发展重工业战略提供了有力支持。消极方面:户籍制度以商品粮为基准把农村人口和城镇人口完全划分为两个板块,事实上形成了世袭的人身等级制度,使农村和城市间产生了一道不可逾越的鸿沟,在客观上严重阻碍了人口要素的合理配置和人力资本优化。

(三)制度的弱化

1978年中共十一届三中全会召开,标志着我国进入改革开放新时期,计划经济被社会主义市场经济所取代,严格限制人口要素自由流动的户籍制度逐渐弱化。在社会主义市场经济体制中,市场在国家宏观调控下对资源配置起决定作用。这就要求各项资源具有一定流动性,能够按照市场需求结构进行配置与调整,以避免不必要的社会性资源浪费。一方面,农村土地家庭联产承包责任制的实施释放了大量农村剩余劳动力;另一方面,经济的市场化改革增加了城市对劳动力的需求,然而1978年以前的人口制度严格限制了人口要素的自由流动,这不仅对社会主义市场经济的发展形成较大阻碍,还给社会稳定埋下隐患。因此,户籍制度严格限制人口流动的作用不得不逐渐弱化以适应市场需求。

二、逐渐放开人口流动限制的暂住证与蓝印户口

(一)制度背景与目标

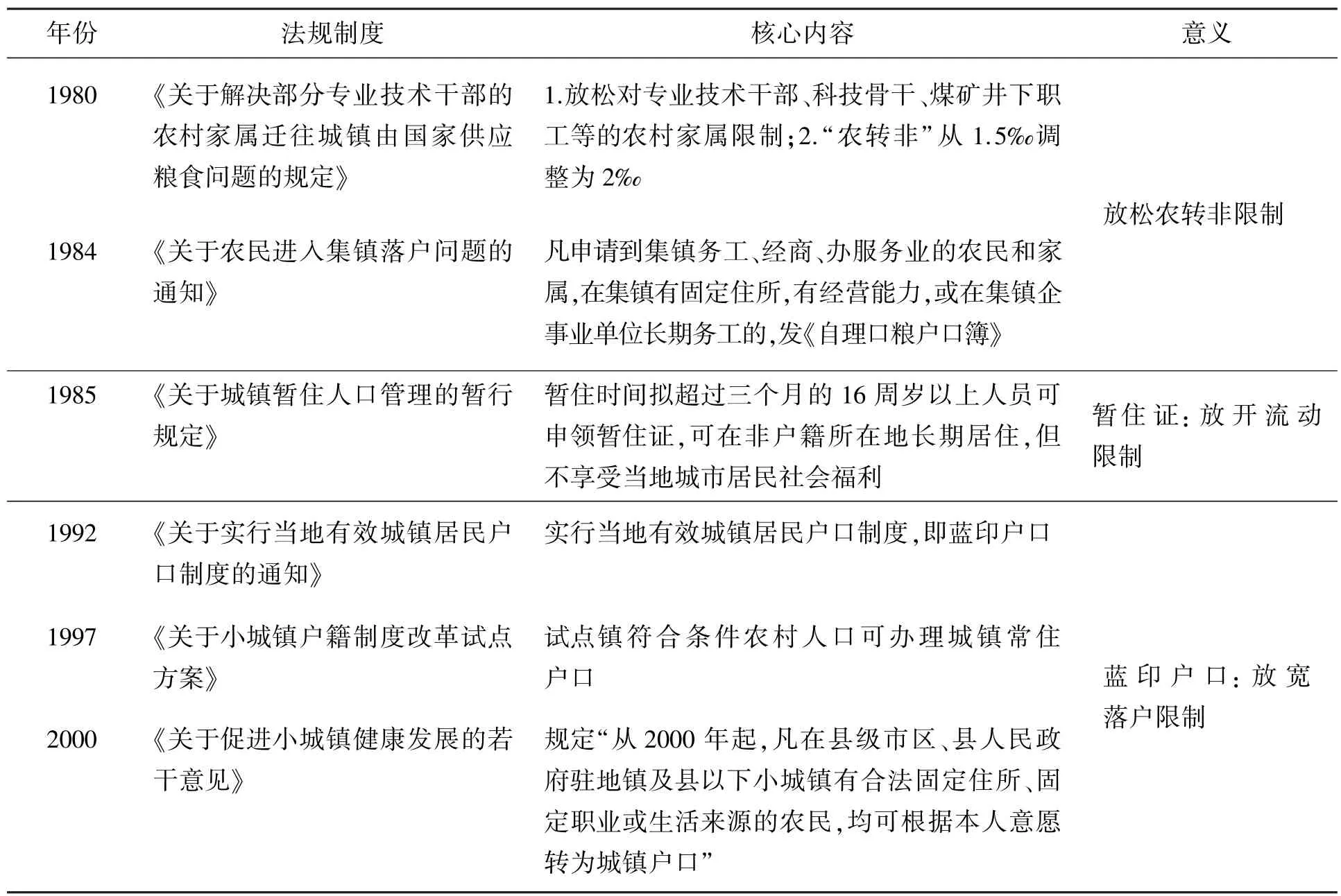

改革开放后开始的中国农村改革和城市改革促使大量农民进城务工,人口要素区域间流动的合法化迫在眉睫。1978年小岗村的土地承包制拉开了我国农村改革的序幕,家庭联产承包责任制的实施让耕地不再由人民公社集体经营,土地所有权和经营权的分离在极大调动农民生产积极性的同时释放了大量农村剩余劳动力。1979年深圳、珠海、厦门、汕头经济特区的创办标志着我国城市的对外开放,城市经济快速发展的同时人民生活水平大幅提高,吸引了越来越多的农民要求进城务工,再加上一部分先富裕起来的农民为剩余资金寻找投资渠道,农民的“农转非”意愿日益强烈。为满足这部分农民的需求并加强流动人口管理,1984年10月《关于农民进入集镇落户问题的通知》出台,通知规定:“凡申请到集镇务工、经商、办服务业的农民和家属,在集镇有固定住所,有经营能力,或在集镇企事业单位长期务工的,公安部门应准予落常住户口,及时办理入户手续,发给《自理口粮户口簿》,统计为非农业人口。”通知公布后,数百万农民进城落户。据统计,在1984—1986年间,全国办理自理口粮户共计4 542 988人。

为进一步规范并加强流动人口的人户管理,赋予流动人口在非户籍所在地长期居住的合法权益、享受部分公共服务,暂住证制度和地方性户口陆续出台。

(二)制度实施及效果

1985年7月公安部颁布《关于城镇暂住人口管理的暂行规定》。1988年,随着粮油和副食品购买价格的逐步放开,与户籍制度挂钩的票证制度逐渐退出历史舞台,城市暂住人口大幅增加。

1992年8月,公安部代拟《关于实行当地有效城镇居民户口制度的通知》,决定对在小城镇、经济特区、经济开发区、高新技术产业开发区有稳定住所和职业,并要求在城镇定居的农村人口,实行当地有效城镇户口制度,允许他们以蓝印户口的形式在城镇入户,统计为非农业人口,享受与城镇常住人口同等的待遇。同年10月,广东、上海、山东、浙江、河北、山西、天津等十几个省市先后试行蓝印户口。

作为介于正式户口与暂住证之间的流动人口管理制度,蓝印户口具有以下三个特点:一是蓝印户口持有者享有与当地城镇户口常住人口相同的社会福利待遇,这与暂住证人口有重要区别;二是蓝印户口持有者在落户时要缴纳一定的费用,如建镇费、开发费、增容费等,或对当地经济进行投资、购买商品房;三是蓝印户口只在户口签发地有效,属地方性户口,其他地区不予承认。

蓝印户口给“农转非”提供了一个新途径,不仅让流动人口在户口签发地有长期居住的合法权益,还享受同当地城镇常住人口同等的社会福利待遇,对人口要素自由流动起到了正向推动作用。截至1993年,全国累计签发各种蓝印户口共计300多万个。

(三)制度的弱化

暂住证制度和蓝印户口均是打工潮涌起的产物。暂住证制度的初衷是为了加强流动人口的治安管理,但由于暂住证人口不享受当地城镇常住人口的社会福利,越来越多的流动人口在非必须情况下不再办理暂住证,暂住证的流动人口管理职能被淡化。蓝印户口虽然在一定程度上促进了人口要素的自由流动,但在实际操作时被地方政府当作了吸引资金、搞活房地产的重要手段,这种买卖地方户口的热潮不仅没有真正打破城乡户籍壁垒,还给户籍管理工作带来一定混乱。所以,在2000年以后,各地逐渐叫停蓝印户口,蓝印户口逐步退出历史舞台。

表2 1979—2001年逐步放开人口流动期政策

三、基本放开人口流动的居住证制度

(一)制度背景与目标

1992年至今,以农民工为主的流动人口日益增加,在给劳动力输入地带来快速发展的同时,流动人口并未获得其应有的社会福利。一直以来,流动人口面临着就业、医疗、住房无保障,子女教育难解决等现实问题,户籍制度一元化改革作为社会热点问题,长久以来受到百姓、政府和学者的高度关注。自1994年税改后,不同地区地方财政收入差距逐渐拉大,小城镇愿意通过户籍制度一元化改革吸纳更多的人力资源,但大城市因城市承载力有限、新增福利成本分摊困难,不愿完全放开落户条件。因此,在继1993年和1994年两次提出户籍制度一元化改革一步到位未果后,1997年决定走先小后大渐进式实现人口要素自由流动的道路,先在小城镇试点开放“农转非”,2001年起全国县镇全面放开“农转非”。

2002年起,我国新一轮流动人口管理制度改革正式开始,居住证制度被提出。实施居住证制度,一方面是为了建立健全与居住年限等条件挂钩的基本公共服务体制,解决已在城镇居住就业却未落户的流动人口享受同当地常住人口同样的社会福利及保障的实际困难;另一方面是为了最终实现户籍制度一元化改革而出台的过渡性政策,以保障一元化改革的顺利完成。

(二)制度实施及效果

2015年10月21日,国务院通过《居住证暂行条例》,2016年1月1日起正式取消暂住证制度,全面实施居住证制度。《居住证暂行条例》规定:流动人口满足在异地有合法稳定就业、合法稳定住所或连续就读三个条件之一的,可申领居住证。可凭借居住证在申领地享受包含义务教育、基本公共就业服务、基本公共卫生服务和计划生育服务、公共文化体育服务、法律援助和其他法律服务在内的6项基本公共服务,享受包含按照国家有关规定办理出入境证件、换领补领居民身份证、机动车登记、申领机动车驾驶证等7项便利。

此外,居住证作为城镇落户的一个重要参考条件,不同规模城市的落户难度也不同。条例规定:建制镇及城区人口50万人以下的小城市,流动人口有合法稳定住所即可落户;城区人口50万~100万人的中等城市,按照当地情况对有合法稳定住所的流动人口进行有条件落户,但对参加城镇社会保险年限的要求不得超过3年;城区人口100万~500万人的大城市,在有合法稳定就业及住所的前提下进行有参加城镇社会保险最低年限要求(最高不得超过5年)的有条件落户;城区人口500万人以上的特大城市和超大城市,建立以具有合法稳定就业及住所、参加城镇社会保险、连续居住年限等为主要指标的积分落户制度。

我国的居住证制度是借鉴发达国家“绿卡”制度进行的技术移民尝试与过渡制度,力图保障流动人口在迁入地的基本权益。但各地具体实施细则还未全部出台,政策效果仍有待观察。

四、顺应门槛变迁的户籍管理构思

(一)人口要素流动门槛将逐步放宽

户籍制度改革的过程,是一个逐步放宽人口要素流动门槛、实现人口要素自由流动的过程。主要表现在:一是人口要素流动限制的放宽。户口登记条例的颁布把人固定在其户籍所在地,不得随意迁徙;暂住证制度的实施放宽了人口要素的流动门槛,让人口流动合法化;近年来,人口流动已成常态,户籍制度改革的方向也从限制人口迁徙向保障流动人口的合法权益转变。二是基本公共服务参与条件的放宽。保障性住房、就业服务、公费医疗、义务教育等基本公共服务自户口登记条例实施起,就一直与户籍制度挂钩,流动人口难以享受当地公共服务与社会保障;蓝印户口的兴起,允许一部分有条件的流动人口持有当地有效户口享受当地公共服务;2016年起实行的居住证制度,虽然在享受当地公共服务与社会保障方面有诸多要求和条件,却是进一步放宽了流动人口参与基本公共服务条件,让公共服务配置更加公平。

(二)大型城市准入门槛将逐步提升

户籍制度改革的过程,也是一个大型城市流动人口准入条件逐步提升的过程。由于大型城市、特别是超大城市,拥有更为发达的经济环境和更为集中的社会资源,加之宽松的人口要素流动门槛,促使人口向大型城市快速、大量集中,不仅出现“宁愿在大城市打工也不愿在小城镇落户”的怪现象,还造就了大型城市资源紧张、交通不畅、就医就学困难、外来人口公共服务成本过高等一系列“大城市病”。大型城市准入门槛的提高,主要表现在:一是生活成本的提高。近年来,大型城市以住房为代表的生活成本快速上涨,特别是北上广深等超大城市,高房价已成为许多年轻人决定去留的最重要因素。二是就业难度的提高。大型城市高昂的生活成本不仅要求劳动者要获得更高的收入维持生活,其更为丰富的资源配置还吸引了更多的青年才俊为之奋斗,这就导致了用工方对就业人员的要求不断提高,流动人口的就业竞争也更为激烈。工作忙、可支配收入低、缺保障等现象成为大型城市新一代流动人口就业的特点。相较之下,彻底融入大型城市的准入门槛正日益提高。

(三)促进人口要素有序流动的战略构思

人口要素流动门槛的放宽可以促进人口要素的合理配置,大城市准入门槛的提高是市场调节的必然结果。为了促进人口要素的有序流动,在户籍制度改革的过程中就要着重解决户口与社会福利脱钩问题和区域发展不平衡问题。具体的制度建议如下:

其一,公共服务分类配置。按照公共服务的服务性质和供求关系的紧张程度,可将公共服务划分为普惠性公共服务和限制性公共服务两大类。普惠性公共服务是指城镇公共服务特征明显、供给水平充足的公共服务,对这类公共服务要逐步做到人人平等、常住人口全覆盖。主要体现在:就业上,劳动合同、就业服务、就业准入条件平等化;教育上,提高义务教育供给能力,将所有常住人口的义务教育纳入发展规划和财政经费保障范围,实现义务教育就地入学;社会保险上,在职人员五险一金全覆盖,非在职人员养老保险、医疗保险全覆盖;住房上,住房政策同待遇;基本公共卫生服务和计划生育服务、公共文化体育服务、法律援助和其他法律服务等基本公共服务全覆盖。限制性公共服务是指救助性特征明显、供需矛盾较为突出的公共服务,对这类公共服务要逐步做到有限制性条件的救助与帮扶。主要体现在:以常住人口的居住时间、居住条件、就业收入情况等为限定条件,提供最低生活保障、廉租房、中高考等公共服务。

其二,公共服务适度整合。部分具有核心利益的公共服务要尝试逐步实现与户籍制度脱钩,适度进行全国整合。例如,养老保险、医疗保险在全民普及、自愿参加的前提下,可以按照个人缴纳情况因人而定,具体操作方法可以为:对流动人口养老金、医疗保险等的发放,按照其在不同地区缴纳养老保险的标准和年限折合成系数后累计发放,由参保地区依比例共同承担,与其户口所在地无直接关联。高考逐步实现全国统考、同分统招与自主招生相结合,不再按省市单独考试、分配招生名额等。

其三,着重解决区域发展不平衡。区域间、城市间、城乡间发展水平的不平衡,将会是影响人口要素有序流动的最大难题,这一问题可导致人口向发达地区集中涌入的速度过快,城市病严重爆发。解决区域发展不均衡、实现可持续发展战略的关键在于:国家总的发展战略要依据各地区特色分区制定,优先发展高科技、高附加值的特色产业,实现城市群带动功能区的可持续发展。按照当前粮食、生态、资源禀赋引发的区域差异,可将我国31个省(市、自治区)划分为四大功能区:粮食主产区、经济发达区、矿业富裕区以及西部生态脆弱区。其中,粮食主产区以保障我国粮食安全为主要任务;经济发达区要实现产业的高科技转化;矿业富裕区集中发展环境控制型能源与原材料工业;西部生态功能区则以保护、恢复生态环境为主要工作,兼并发展特色农产品加工与生物资源利用型产业。根据不同功能区的特点,发展一批城市功能定位明确、特色突出的城市群。一方面,城市群的发展要带动所在功能区经济健康快速稳定发展。另一方面,城市群要做好以城带乡,把城市非必要功能和特色产业逐步转移到周边乡镇,并从基础设施建设、金融服务等多方面向农村地区和不发达地区倾斜,以便在保障功能区职能的前提下,缩小城乡基础设施和社会服务差距。

[1]李仁方.论二元户籍制度在中国的生成[J].西南科技大学学报:哲学社会科学版,2007,(6):16-19.

[2]陆益龙.户口一元化改革:问题与对策——对四省市试点改革经验的调查[J].江海学刊,2009,(1):130-136.

[3]梁琦,陈强远,王如玉.户籍改革、劳动力流动与城市层级体系优化[J].中国社会科学,2013,(12):36-59.

[4]张力,吴开亚.城市自由落户的地方公共财政压力分析[J].中国人口科学,2013,(6):17-26.

[5]阮荣平,刘力,郑风田.人口流动对输出地人力资本影响研究[J].中国人口科学,2011,(1):83-91.

[6]周祝平.1949年以后中国的人口与制度变迁[J].人口学刊,2002,(2):41-45.

[7]王清.集体无意识行动与制度变迁——以流动人口管制制度变迁为例[J].岭南学刊,2009,(6):30-35.

[8]杨瑞龙.我国制度变迁方式转换的三阶段论——兼论地方政府的制度创新行为[J].经济研究,1998,(1):3 -10.

[9]孙伯强.论我国政府主导型制度变迁及其转变[D].郑州:郑州大学硕士学位论文,2004:1-31.

The Household Registration System Reform from the Perspective of Population Floating Threshold Change

ZHANG Xiao-min1,ZHANG Bing-yun2,ZHANG Zheng-he1

(1.School of Economics and Management,China Agricultural University,Beijing 100083,China;2.School of Economics,Inner Mongolia University of Finance and Economics,Hohhot 010070,China)

The reformation of household registration in China is a history of population floating threshold change.In this work,we analyze the process of change of household registration system,temporary residence permit system,blue stamped residence registration system and residence permit system from three aspects:policy background and objectives,measures and effects and new problems after the policy weakening by the view of population floating.The results of this research show that the reformation of household registration system not only lowered the threshold of population floating,but also raised the entry threshold of big cities,and the new direction of household registration reformation will be to classify and integrate the public service allocation and solve the unbalanced regional development.

population management;system change;household registration reform;urbanization

C913

A

1009-1971(2016)06-0068-06

2016-08-16

国家社会科学基金重大项目“同步推进工业化、城镇化和农业现代化战略研究”(11AZD009)

张晓敏(1989—),女,内蒙古呼和浩特人,博士研究生,从事农业经济研究;张秉云(1964—),男,内蒙古呼和浩特人,副教授,从事经济理论研究;张正河(1964—),男,河南开封人,教授,博士生导师,从事农业经济、区域发展研究。

[责任编辑:唐魁玉]