几经兴废事 钟山有龙盘——南京紫金山天文台游记

2016-12-20□迟讷

□ 迟 讷

几经兴废事 钟山有龙盘——南京紫金山天文台游记

□ 迟 讷

我去紫台喜欢半夜去。

上海离南京也不远,往往是周五晚上背个包就过去。定最晚的一班夜车票,一觉睡过去,凌晨三点半到宁,火车站出站口再坐上一辆夜宵线公交车。车上只我一个乘客,路过的车站也没有人,司机也就不停,开了一会儿就把我送到太平门。太平门在紫金山脚下,从太平门出发,就可以沿着天文台路爬到天文台。

“紫台”是天文人对紫金山天文台的叫法,区分“国台”——国家天文台和“上台”——上海天文台。紫金山天文台,顾名思义在紫金山。紫金山具金陵毓秀之美名,又有“钟山龙蟠,石城虎踞”之王气,天文台就位于紫金山第三峰天堡城遗址附近。

好友Karlan从小就热爱天文,回忆他小学五年级时随父亲出差到南京,父亲带他去紫台参观,在门口买了一个很便宜的塑料徽章。他说,此后就养成了过天文台必买纪念徽章的习惯。紫台算是一个起点。

紫台也是中国现代天文学史的起点。你翻开山河破碎的中国现代史,看现代天文学在炮火和碎瓦中艰难萌芽,就很难绕过紫金山天文台。青铜的观天仪器在此停止它们古老的工作,西方的现代望远镜越过千山万水,来到这里安家;中国天文史上显赫的名字,都曾在紫金山上方熠熠生辉。

自太平门开始,沿着“天文台路”徒步登山,“天文台路”和天文台一起,修建于20世纪30年代,至今仍是通往天文台的主路,新中国成立后只是修缮了几处老旧,拐弯处铺了几块石板。周遭阒寂,偶有小兽被头灯惊醒窜出,又复窜回林间。下弦凸月,月光极亮,和树影交错,在地面打出奶白色斑块,殊为可爱。遂灭了头灯,路面竟也清晰可辨,更可照见自己的影子。又抬头看,有星,猎户座。透过树林缝隙往远处看,也有星,是山下城市的灯光。

也有上山野营的车,从我身边超过,我就开头灯示意一下。其余时间皆静谧黑甜,我和小时候一样,轻盈有力,心无二志。只穿了短衣短裤,却有汗,很快被晚风吹干,惬意。

约莫爬了半小时,路面陡然发生变化,紫台就在眼前。因为要赶去山顶看日出,不会淹留过久,沿着天文台旁边的小道绕过去,去往山顶。正是黎明时分,猫头鹰在深处咕噜。天文台的黑黢黢的高峻影子很快就在身后了。

世界上的天文台,大多是往高了建,一者回避人造光害,二者高海拔地区大气扰动可减少,但紫台并不在紫金山的最高峰。紫金山天文台初创,原本想要建立在最高峰,但最终因为造价的问题,时任天文研究所所长的余青松,选择了海拔267米的第三峰天堡城附近,此地距离最高峰还有一段距离。其实当时余青松对天堡城也并不看好。按照余的分析,就算是第一峰北高峰,海拔也不过558米,常在云下,而南京城晴夜数也少得可怜——所以余的结论是整个紫金山,乃至整个南京,都没有一个地方适合建立天文台。

作为常年在江浙沪犄角旮旯寻找合适观测地的天文爱好者,我对这个结论一点也不惊讶,江浙沪在长江中下游平原,本就没有高山;第二也的确是雨水丰沛,要不怎么叫“鱼米之乡”呢!

爬到顶峰北高峰要看到日出,须得绕过一个军事建筑,几乎没有路的树林里有个废弃的炮台,爬上炮台,可以在错杂的树枝缝隙里看到日出。如果不怕冷,可以坐一会,一边吃干粮一边等汗风干,吃喝完毕估计现在过去天文台差不多开门,就溜下去往天文台方向走,路上很多黑底黄纹的马陆,一拃长,小孩小指粗,无数条腿极努力地划动出波纹,带动身体前行。

到天文台时将近九点。入门是陨石博物馆和张钰哲先生的铜像。张钰哲先生生于清末,逝于1986年,1950年5月被任命为紫金山天文台台长,研究领域是小行星、彗星的观测和轨道计算。1910年5月哈雷彗星光顾地球,据说时年8岁的张钰哲目睹了这枚声名显赫的彗星,从此与天文一生结缘。张曾于1928年在紫台发现一颗小行星,这颗小行星还有一段令人唏嘘的故事。“……他(张)将其命名为中华,以纪念这是第一颗由中国人发现的小行星。但后来这颗小行星失去踪迹,紫金山天文台于1957年发现一颗轨道近似的小行星,经张钰哲本人同意后,便用来取代当年的小行星1125。而那颗丢失的小行星,则刚好在张钰哲逝世一个月后被寻回,并给以3789的编号及‘中国’的名字。”(中文维基百科张钰哲词条)

紫台第一任台长高鲁先生的铜像,则在一间图片陈列室中。这是2002年紫金山天文台为高鲁树立的。高鲁对于紫台意义重大,正是他于20世纪20年代提出建立中国第一个现代天文台。如果说是哈雷彗星将张钰哲带入天文学的殿堂,高鲁则是遇到了贵人。高鲁本是留洋比利时的工科博士,留学期间一次出游法国,认识了法国著名的天文学家、《大众天文学》的作者弗拉马利翁,受其影响,迷上了天文。早在知道高鲁和紫台的故事之前,我磕磕碰碰地读过李珩翻译的《大众天文学》,却未曾想过该书作者,这位誉满天下的天文学家,无意中曾影响并间接推动了整个中国现代天文学。

紫台成立之前,这片古老的土地上正痛苦地孕育着中国现代天文的星星之火,高鲁是见证者,也是奔走在中国大地上的普罗米修斯。1913年日本在东京召开亚洲各国观象台台长会议,代表中国出席会议的是徐家汇观象台台长劳积勋神父。高鲁深以为耻,由此萌生要建立中国人自己的现代化天文台的念头。

高鲁一手规划了紫台的蓝图,设计工作完成,待要开展建设时,却被委任中国驻法国公使,接下来建立天文台的任务,是由余青松先生完成的。余青松是加利福尼亚大学博士,曾在美国利克天文台工作,1927年回国,任教于厦门大学,后被高鲁推荐为紫台第二任台长。从1928年天文研究所成立到1934年天文台揭幕典礼,历时6年,高鲁心心念念的“第一座中国人自己的天文台”终告建成。

图1 1900年11月德国人正在拆卸北京观象台上的天体仪

民国时期的南京战乱频仍,内忧外患,紫台当然也受重创。1937年,在地球的另一边,一位无线电工程师在自家后院建造了人类第一台射电望远镜,接收到了来自人马座的电波。人类在探索宇宙的长路上又迈出了一大步。而此刻,中国大地正满目疮痍,经历着旷古未有的疼痛。七七事变后,历时五年建成,工作不过三年的紫台,不得已在动荡中将仪器设备辗转迁往云南昆明。即便身处后方,炮火依旧肆虐,时任研究员的陈尊妫先生,他的继母和弟弟在日军炮火中被炸死,妻女受重伤,次年相继去世。就是在这样的血污与泪痕中,余青松又艰难地一点一点召回因内迁而散落在各地的工作人员,带领他们在昆明凤凰山建起了紫台的凤凰山观测站。

图2 天球仪

图3 浑仪

图4 简仪

图5 赑屃

图6 圭表

即便如此,在炮火纷飞的年代,紫台还是出色地完成了两次日全食的观测。第一次是1936年,高鲁四处奔走,为分别赴苏联和日本两支观测队伍筹集了资金,苏联的观测队队员只有张钰哲和李珩——李珩就是弗拉马利翁的《大众天文学》的中文译者;日本的观测队由余青松领队。此次观测,苏联观测队遭遇恶劣天气,铩羽而归,余青松带领的日本观测队则成功观测到了日全食。无论是成功还是失败,都为下一次1941年甘肃的日全食观测,积累了宝贵的经验。

1941年的日全食发生在中国甘肃临洮,紫台的观测队伍从昆明出发,历时6周,累计3200千米,顶着日军空袭的炮火,冒着死亡威胁,一路战胜了重重阻碍艰险,终于在日全食发生之前如期赶到临洮,顺利完成观测。不仅如此,观测队员们一路普及天文知识,以至于日全食当天,连重庆、成都这样的大城市,市民尚不免有“伐鼓鸣金救日之举”,而临洮这样的边陲小县城,因队员们的科普,“是日竟未闻一滴之锣声”。这是中国一代知识分子的良心和本能,担负在肩上的任务不仅仅是格物致知,更有开启民智,播撒普罗米修斯的火种。

从昆明到临洮的路上,张钰哲得知从小相依为命的母亲病危的消息,却依旧坚持到观测成功,日食之后第三天,母亲病故。张钰哲在返程中写下长长的祭文和著名的《在日本轰炸机阴影下的中国日食观测》。

绕过陨石博物馆向后走几十米,日光豁然一凛,就看见露天陈列的四个古观象仪器:天球仪、浑仪、简仪和圭表。天球仪即天球模型,标示天体坐标,模拟天体视运动。浑仪测定天体方位,简仪为简化的浑仪,圭表则用来测定时间。

斜照的晨光把颜色冷峻的一众青铜古观象仪器照得光彩复生,攀附于浑仪之上的龙姿态傲然,其庄重之情令我禁不住想起自己痴迷古天文学,翻看古天文学史的一段时间,常常被古中国天象学中的智慧感动得一塌糊涂。后来再看欧洲天文学史,又为18世纪后中国天文学的停滞不前而唏嘘。

说起古天文学史,我最早看的是陈尊妫的《中国古代天文学史》。而陈尊妫完成这部书的缘由,却与我面前的这些青铜观象仪相关。陈尊妫任紫台研究员期间,紫台收到来自日本人山本一清的信,称国际天文学联合会要搜集中国古代天文学史料,由山本负责,请天文研究所给予协助。其中之耻辱,大概可与1913年观象台台长会议由法国神父代表中国相当。陈尊妫深感愤懑,从此开始潜心研究中国古代天文学史。这部长达170万字的《中国古代天文学史》,卷帙浩繁,考据缜密,多用西方天文学名词和概念解释中国古天文学,是巨匠之作。

图7 1941年日食观测西北队在甘肃临洮的合影

目前安置于紫台的这几样青铜旧物,多为明清复刻。从南京到北京,从北京到欧洲,又从欧洲回北京,从北京再回南京,经历和见证了无数风雨,至今圭表上仍携有八国联军铁锯的凿痕。而那青铜的龙、柱脚的赑屃,想必也是见了太多的世事,全都沉默无语。

圭表以南是子午仪室,子午仪室墙角有奠基时蔡元培的题词。说到墙角的奠基题词,倒能发现一件很有意思的事——这里的四个主要观测室,奠基都择于某个节气当天(《紫金山天文台史》河北大学出版社P82)。

子午仪室中陈列蔡司的子午仪,可精确观测恒星上中天时刻。英国人铸造的雪特摆钟,1924年购入,1960年退役。此外还有中国古代使用的各种计时工具,西汉千章漏壶、近代航海钟、南宋燕肃莲花漏、铜壶滴漏等。这些古代计时工具都是仿品。但子午仪和一众民国时期国外买进的设备确是一直服役到新中国成立后,身上的步进电机犹带着标签。

图8 大台内的600mm蔡司反射望远镜

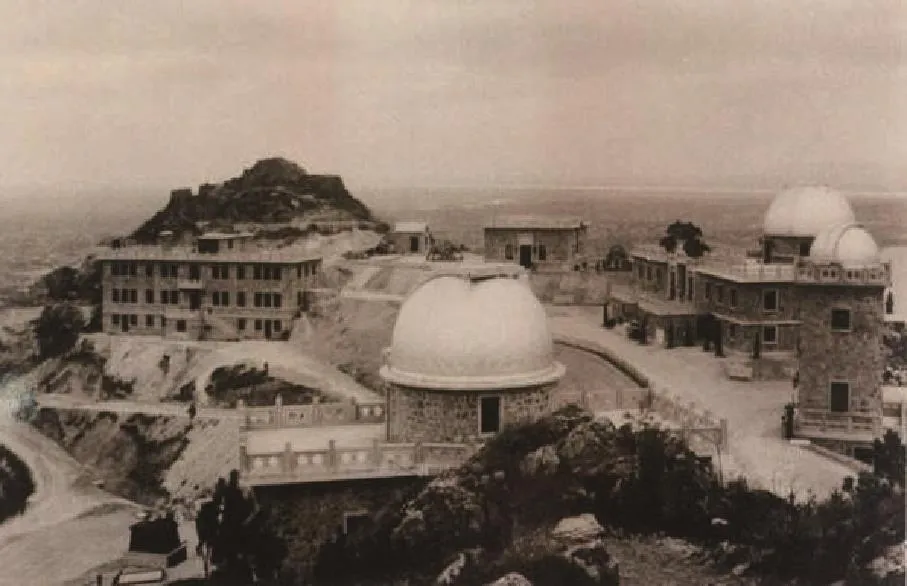

图9 站在天堡城的观测站球顶旁边可以俯瞰天文台的四个观测室。

图10 大台

天文和时间离不开关系。喜欢天文的人大概心中都有更大的空间和时间尺度。这是我以往认为的,现在则又多了一重感受——时间真快!满屋子的计时仪器,都停止走动,其自身却在标示着过去的流失。从汉代的漏,到如今的钟。水的滴落也好,原子的震动也好,恒星的摇摆也好,我都从中感觉出静谧的房间里,时间之箭(时间之箭arrow of time,是1927年英国天文学家亚瑟·斯坦利提出的概念,用以描述宏观层次上时间的不对称性,即通俗说的不可逆性。)无声地发出,从不回头。

图11 变星仪室

图12 赤道仪室

子午仪室再往南,天堡城也有一座不知名的球顶观测室,并不对外开放。天堡城地势较高,西面可看见南京城区和镜一样的秦淮河,东面可见远处更高的第一峰。我恐高发作,抱着护栏瑟瑟发抖地看脚下不远处绿色山丘里镶嵌的四个小球。那是紫台的另外四个观测室,接下来要去的地方。

从天堡城下来,顺着藤蔓丛生的小路往西走,走到四个观测室中最大的一座——大台。大台就是紫金山天文台建立之初最早的“本部”。内有60厘米反射望远镜一座,底座为赤道仪。建筑采用中国传统牌坊式样,内含一枚白色蛋——就是望远镜的球顶。真是难为了当时的天文台设计者余青松,为了与一山之隔的中山陵建筑风格一致,余青松绞尽脑汁设计了一份“中式天文台”图纸,既有中式牌坊风格,又兼顾天文台的活动圆顶。据说台体就地取材,用的是山里的虎皮石,质地坚硬,非常适合用来建造天文台。

当时高鲁出任法国公使后,余青松接任台长,继续天文台的建造,始建时就向蔡司公司订购了这架60厘米的反射望远镜,新中国成立后又增加了摄谱仪和CCD。如今这架招牌式的蔡司60厘米望远镜,只用来对游客展览,并不履行观测职责。我继续往西边人少的地方走,寻找剩下的三个球。人果然越来越少,剩下的三个球只找到两个,变星仪室和赤道仪室,只是小赤道仪室(太阳分光仪室)遍寻不着。直到最后一次和好友杨琳一起去,才找到第四个球。

通往后面几个球的小道鲜有人至,景色却是极好。夏末时节绿草如茵,有蝴蝶翩跹。我和杨琳往里面走,心里并不抱希望,却仍旧坚持走完。我看见蝴蝶,驻足看了一会,往前走看到杨琳蹲在路边捡榛子,我过去找她,突然觉得身边的小山坡不太对,仰头一看,几乎血液凝固。

第四个球!那是第四个观测室,我找了好几次都没找到的太阳分光仪室。

我把登山包往正蹲在地上捡榛子的杨琳身边一丢,就往上爬。爬到坡顶,拨开枝节丛生的植物和层层叠叠的蛛网,终于窥见那个观测室的背面一角。

脚下有一根鸟的羽毛,我捡起来,插在帽子上,继续往上爬,跨过铁栏杆,翻到了观测站正门。

这是一个被茂盛的植物、堆积的落叶掩盖了的观测室——太阳分光仪室。我甚至没法找到一个角度为它拍出全貌。我能想象它在服役期间曾无数次打开球顶,望向天空,人们来来回回,数据源源不断地流出,寄往美国和巴黎的天文学会。如今它沉睡在紫金山,连参观者也没有。它曾拔地而起,终将被落叶覆盖,回归紫金山。而我找到了你,希望能够将你定格,能够让人记住你的功勋。你也曾是紫台的眼睛,人类的眼睛。

我从前门悄悄地踩着厚厚的无人清扫的落叶出去,回头一看,它又被高大茂盛的植物挡住,几乎看不见了。

回去的时候杨琳还在路边捡榛子。我满手泥土和铁锈,喘息未定,好像穿越了一个世纪,见证了几十载风雨,回到现在,一切如常,杨琳还在路边捡榛子。

我和杨琳往回走,杨琳手里小心翼翼捧着几颗榛子。草地里蚂蚱惊起,噗噜噜飞动,风带草木甜香。我突然没来由地想,这是张钰哲老先生刚刚路过吗?

这里是六朝古都南京城中心的紫金山,繁华中的一片静谧之地,张钰哲老先生在此奋斗一生,也在此长眠。我曾私下里问过紫台的研究员王思潮老师,第三任台长张钰哲的骨灰,埋在紫台何处?王老师简单地答,你已经路过,只是不知道。

新中国成立后,张钰哲任紫台台长和名誉台长,在此期间发现过两颗彗星,他将其送给了自己奉献一生的紫台——两颗彗星分别命名为“紫金山一号”和“紫金山二号”。也正是张钰哲,预见到了光学望远镜的局限和空间天文和无线电天文的巨大潜力,于1980年以78岁高龄奔赴青海,登上海拔4800米的昆仑山口,为我国引进的一台毫米波射电望远镜寻找观测站——读到这段故事的时候,我已眼眶湿润。中国的第一台毫米波望远镜如今在青海德令哈安家,我刚去过那里,却未曾想那个拥有先进的毫米波望远镜的观测站,在时间的河流中,连接着从清末走来的张钰哲。中国天文学的星星之火,就是这样,在一代人不懈的努力中,形成燎原之势。

1986年1月,哈雷彗星时隔76年再次造访地球,不知张钰哲凝望这颗在自己8岁的时候令自己与天文结缘,一结就是一生的彗星,心里在想什么?

哈雷彗星在张钰哲8岁时在他心里洒下天文的种子,在76年后带走了他。同年7月,张钰哲在南京病逝,遵照遗嘱,张钰哲的骨灰埋在紫台一处不起眼的角落。我并不试图去打扰他老人家休息。在紫台里走来走去,你很难不去想,这位可爱的老人,也许正悠闲地走在林荫小道上,抚摸着那些心爱的再熟悉不过的仪器,看着来来往往年轻的面孔,露出微笑。

20世纪80年代后,紫金山光害已甚,无法承担观测任务,曾经作为中国现代天文学摇篮,发现了上百颗小行星、数颗彗星的紫金山天文台,承载了无数重要观测任务的紫金山天文台,机构总部已搬迁到鼓楼附近的北京西路,而观测点,散布在江苏盱眙、江苏赣榆、山东青岛、云南姚安、黑龙江洪河和青海德令哈——和国际上大部分的天文台做法一样,紫台将设备安置在条件较好的高海拔地区,而紫金山原址则成了紫台下属的科普基地。

然而,我一直相信,人类的历史是螺旋形前进的。中国现代天文学诞生于此——高鲁、余青松、张钰哲、陈遵妫、李珩,这些推动了中国现代天文学史发展的名字,都曾为紫台俯首耕耘。他们像满目疮痍的土地上的一群倔强的牛马,埋着头一声不吭地拉着沉重的中国天文向前,经历沮洳和坎坷,跌倒过也徘徊过,却不曾停下过。他们所做的研究今天看来,价值不仅仅在于发现和格致,更在于薪火相传——今天在中国土地上蓬勃发展着的现代天文,并非一夜之间的西学东渐,而是一代又一代人的层层推进,每一步都是通往下一步的必经之路。青铜的浑仪简仪,蔡司的60厘米反射望远镜,矗立在德令哈的毫米波,它们之间的并不如我们所想的那样距离遥远,它们环环相扣,从过去走向未来。

图13 地平经纬仪

图14 小赤道仪室

看天文台的当天,我在朋友圈里发了一张紫台的照片,紫台的王思潮老师回复说这是一场“朝圣”之旅。一直以来我避免触发“感动”这种情绪,也并不喜欢“朝圣”这么严重的词。但越深入了解紫金山天文台朴素的虎皮石下面的故事,就越难回避心中那难以言说的酸胀感。说“朝圣”,在中国天文学史范围内,对紫台来说,其实并不算过誉。紫台是中国现代天文学史上的一座丰碑,原址代表着智慧的学者披荆斩棘在被青龙赑屃镇守的古老土地上创建现代文明的不懈努力的一段奋斗史,也是中国人严格意义上第一次用现代人的眼睛观察浩渺宇宙的开端,从此,它播撒下的种子在这里生长、盛开,至今仍旧闪耀光芒。而人类文明本就是一段前赴后继的开拓史,紫台之后,又有无数天文台在她的余晖之下建立,每个繁星满天的夜里,镭射都尽职地指向夜空,明亮的玻璃眼睛探索星辰,焚膏继晷,不知疲倦,其赫赫功绩,又岂是一篇短文所能概括。

(责任编辑 张恩红)