海上深薄层稠油油田多元热流体吞吐研究

2016-12-20陈建波

陈建波

(中海石油(中国)有限公司天津分公司,天津 300452)

海上深薄层稠油油田多元热流体吞吐研究

陈建波

(中海石油(中国)有限公司天津分公司,天津 300452)

按照稠油注蒸汽开采筛选标准,很多埋藏深、储层薄的稠油油藏难以投入注蒸汽开发。为改善开发效果,提出多元热流体(蒸汽、热水、N2和CO2的高温混合物)吞吐技术,利用注入气体溶解降黏等复合机理开采原油。通过驱替实验研究多元热流体吞吐有别于蒸汽吞吐的主要作用机理,采用数模方法对比研究多元热流体吞吐与蒸汽吞吐生产规律和开发指标的异同。研究表明,与常规蒸汽吞吐相比,多元热流体吞吐周期内平均日产油、累计产油、采油速度均提高30%,周期间平均日产油递减率为蒸汽吞吐的60%,采出1%石油地质储量压降幅度仅为蒸汽吞吐的80%。矿场实践表明,南堡35-2油田南区注多元热流体吞吐后,单井高峰日产油可达到127 t/d,平均热采有效期达到300 d,有效期内平均日产油达到50 t/d,为冷采产能的1.6倍,预测采收率可在冷采基础上提高8.5个百分点。该研究可为“深、薄、稠”油藏开发方案设计提供借鉴。

海上稠油;深薄层;多元热流体;蒸汽吞吐;水平井;采收率;南堡35-2油田

0 引 言

截至2012年年底,渤海油田探明石油地质储量中有一半是稠油,地层条件下原油黏度超过350 mPa·s的非常规稠油占探明稠油储量的近1/3,规模化高效开发非常规稠油是渤海油田的主攻方向[1-3]。采用天然能量及水驱开发海上非常规稠油,产能和采收率难以满足海上油田要求[4-6]。

南堡35-2油田南区埋藏垂直深度为900~1 300 m,水平井斜深为1 400~2 400 m,主力油层单层厚度为4~6 m,地层条件下原油黏度为450~950 mPa·s,具有“深、薄、稠”的特点。投产初期采用天然能量开发,水平井投产初期产能为35 t/d,预测采收率不足5.0%,难以满足海上油田高速开发高效的要求。按照国内外稠油蒸汽吞吐开采斜深小于1 600 m、油层连续厚度大于10 m的筛选标准[7],南堡35-2油田南区稠油难以投入蒸汽吞吐开发。为改善开发效果,在室内实验和数模研究的基础上,提出注多元热流体(蒸汽、热水、N2和CO2的高温混合物)吞吐新技术,在吞吐早期即混注大量的N2和CO2,利用多组分的协同作用机理开采原油,弥补“深、薄、稠”油藏常规蒸汽吞吐的不足。

1 作用机理研究

1.1 溶解降黏

多元热流体吞吐中N2和CO2在较高压力下可溶解于原油,从而降低原油黏度,提高原油膨胀系数[8-12]。对稠油样品进行室内实验,发现在油藏温度为56 ℃、饱和压力为10.2 MPa条件下,CO2的溶解气油比为45 m3/t,溶解的CO2使原油黏度从464 mPa·s降至 79 mPa·s,降幅约为83%。在温度为180 ℃,饱和压力为18.2 MPa条件下,溶解气油比为40 m3/t,CO2可使稠油黏度从14.1 mPa·s降至7.3 mPa·s,降幅为48%左右。N2的溶解能力不如CO2,降黏能力相对较低,56 ℃时降黏幅度为12%,180 ℃时降黏幅度为6%。

1.2 降低界面张力

油藏中流体间及流体与岩石间界面张力的大小影响流体在岩石孔隙中的分布和渗流。实验表明,油气的界面张力比油水之间的界面张力低近70%,有利于提高驱油效率。

1.3 增大加热体积作用

在注入相同体积热水的情况下,多元热流体吞吐加热腔是蒸汽吞吐加热腔的2倍左右。这是因为N2和CO2导热系数低,分别为0.01~0.05、0.01~0.25 W/(m·K),远远低于热水的导热系数0.4~0.5 W/(m·K),且密度比蒸汽轻,注入油层后会向油层上部扩展,降低注入蒸汽在油层顶部的热损失,同时在一定程度上降低注入蒸汽的超覆,增大波及体积。

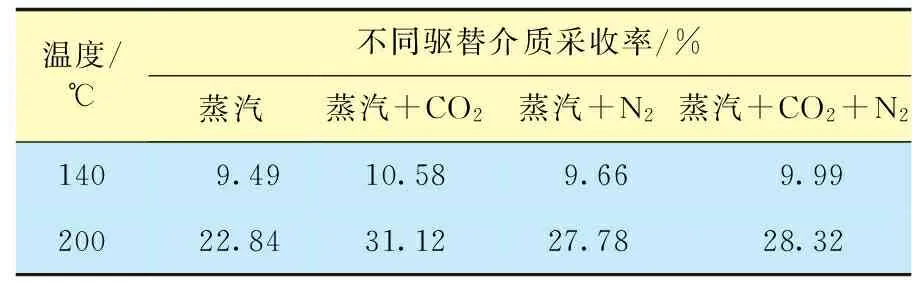

1.4 驱替模拟实验

采用人造石英砂(Ø25×150 mm)和实际地层砂2种填砂模型,进行了蒸汽吞吐(呈热水状态)、多元热流体吞吐的驱替模拟实验,结果如表1所示。由表1可知,混注蒸汽和气体(CO2、N2或CO2+N2)的驱油效率均高于蒸汽吞吐。200 ℃时,多元热流体吞吐与蒸汽吞吐相比提高驱油效率21.6%~36.3%;140 ℃时,驱油效率提高1.8%~11.5%。气体中CO2的含量越高,驱油效率提高幅度越大。

表1 不同流体一维驱替的采收率

2 生产规律对比研究

2.1 模型的建立

以南堡35-2油田南区稠油为基础建立水平井单井三维均质地质模型,选用CMG软件的STARS 热采模块,研究多元热流体吞吐和蒸汽吞吐生产规律。模型采用直角网格系统,网格数量为40×40×5,步长分别为10.0、10.0、1.0 m,边界为封闭边界。模型中油藏埋深为1 100 m,原始地层压力为11 MPa,地层条件下原油黏度为700 mPa·s,油层厚度为5 m,水平井布置于油层中部,水平段长度为200 m。

2.2 开发规律研究

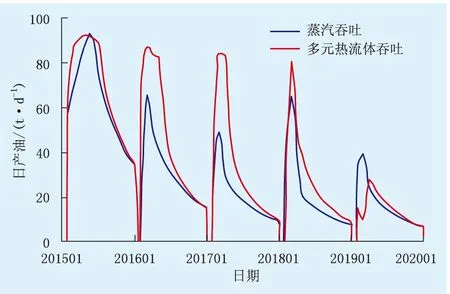

分别模拟蒸汽吞吐、多元热流体吞吐(水蒸气+12%N2+88%CO2)2种方案,每个方案注水量相同,而多元热流体吞吐混注N2和CO2气体3.0×104m3/d。考虑目前热采设备的能力,方案设计周期注水量为3 000 m3,注入速度为150 m3/d,井底注入温度为240 ℃。由于井底温度远低于地层条件下水蒸气的饱和温度,因此,2个方案中注入的蒸汽在井底均呈现为热水的形式。模型定液生产,模拟吞吐3个周期的开发效果。研究结果表明,多元热流体吞吐日产油高于蒸汽吞吐(图1)。

图1 不同注热介质日产油曲线

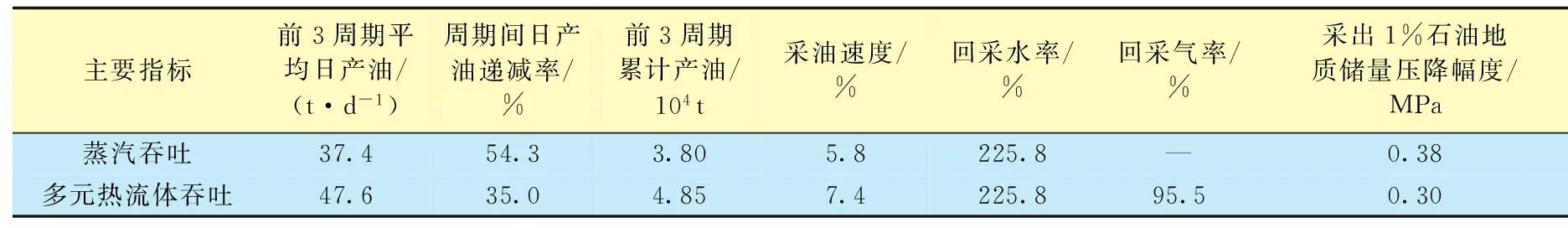

2.3 吞吐阶段开发指标对比

多元热流体吞吐开发阶段与蒸汽吞吐类似[13],但开发规律和开发指标与蒸汽吞吐有所不同。由于N2和CO2溶解到原油中后可使原油的体积膨胀,增加原油体积的同时,增加了原油的内动能,减少了原油流动过程中的毛管阻力和流动阻力。统计蒸汽吞吐和多元热流体吞吐的主要开发指标(表2)可知,与常规蒸汽吞吐相比,多元热流体吞吐能改善热采效果:平均日产油、累计产油、采油速度均提高30%,周期间平均日产油递减率为蒸汽吞吐的60%,采出1%石油地质储量压降幅度仅为蒸汽吞吐的80%。因此,多元热流体吞吐更符合海上稠油 “高速高效”开发的需求。

3 矿场先导试验研究

3.1 多元热流体吞吐方案整体设计

以南堡35-2油田南区稠油为靶区,开展了热采整体开发方案研究,共设计10口热采水平井,设计水平段长度为150~310 m,井距为200~250 m。按照“总体设计,分布实施”的思路,从2010年开始,在南堡35-2油田南区进行热采先导试验。

表2 注多元热流体开发与注蒸汽开发主要开发指标对比

3.2 多元热流体矿场注热参数

为保障海上稠油热采的安全进行,同时最大限度地提高热能利用率,采用了高真空隔热油管加隔热衬套,以及改环空1次注N2为环空连续注N2的隔热措施。目前所有热采井均已完成第1周期吞吐,吞吐第1周期单井注热水量为2 000~4 700 m3,平均为3 500 m3,注N2和CO2量为104×104~176×104m3,平均为135×104m3,井口注入温度为220~270 ℃。目前发生器产生的气体中,N2和CO2的体积分数分别为12%和88%,多元热流体气水体积比为300~500 m3/m3。

3.3 第1周期吞吐效果评价

热采有效期是多元热流体吞吐的重要参数,是确定热采周期增油量的基础。随着生产的进行,热量随着生产液损失,油井比采油指数下降,当热采的比采油指数下降为冷采的比采油指数时,判断热采失效。对第1周期吞吐效果进行评价,第1周期平均热采有效期从120 d到450 d不等,平均为296.5 d,周期累计产油为1.5×104t,单井周期平均日产油为50 t/d,周期产能为冷采的1.6倍。分析发现,多元热流体吞吐周期累计产油与热采有效期成正比,但受地层原油黏度、距离内含油边界距离、油层有效厚度等参数的影响。根据影响因素,可以分为3种类型:第1类为边底水影响井,距离内含油边界200 m以内,边水容易突破,含水率上升快,热损失大,有效期短(平均为146 d);第2类为原油黏度大井,地层原油黏度越大、有效厚度越薄,有效期越短(平均为249 d);第3类为纯油区正常油井,地面脱气原油黏度为1 400 mPa·s左右,油层有效厚度在6 m以上,平均有效期可达到360 d(表3)。

表3 先导试验区多元热流体吞吐第1周期生产参数

由于原始地层压力为10 MPa,第1周期吞吐时注入的多元热流体在井底干度低,注入的蒸汽在井底呈热水状态。根据物模实验研究和数模研究,提高多元热流体的干度,增加单位介质的携热量,最大限度发挥N2和CO2的增产作用是开展第2周期多元热流体吞吐的努力方向。

3.4 第2周期吞吐优化设计

第2周期吞吐综合考虑油层厚度、距边水距离、地层原油黏度等因素,对热采井的注热参数进行了优化设计。原油黏度大的井区周期注入量从第1周期的3 600 m3增至4 500 m3,注入温度提高至300 ℃,从而改善该井区热采效果;而对于原油黏度较低的井区,第2周期注热时周期注入量在第1周期吞吐的基础上增加10%。

3.5 先导试验区热采效果

截至2015年10月,渤海油田共实施多元热流体吞吐热采10井次,其中6口井正进行第2周期吞吐,热采井累计产油量达到37.0×104t,南区日产油从200 t/d上升为600 t/d,采油速度从0.26%上升至0.67%,数模预测目前注入条件下(井底温度为240 ℃),采收率可在冷采基础上提高8.5个百分点。

4 结论与认识

(1) 实验研究表明,多元热流体吞吐的驱油效率高于蒸汽吞吐。200 ℃时,多元热流体吞吐较蒸汽吞吐提高驱油效率21.6%~36.3%;140 ℃时,驱油效率提高1.8%~11.5%。气体中CO2的含量越高,驱油效率提高幅度越大。

(2) 相同注水量情况下,与蒸汽吞吐相比,多元热流体吞吐平均日产油、累计产油、采油速度均提高30%,周期间产能递减率为蒸汽吞吐的60%,采出1%石油地质储量压降幅度为蒸汽吞吐的80%。多元热流体吞吐更符合海上稠油 “高速高效”开发的需求。

(3) 南堡35-2油田南区实施多元热流体吞吐后,单井高峰日产油可达到127 t/d,平均热采有效期达到300 d,有效期内平均日产油达到50 t/d,为冷采产能的1.6倍,预测采收率可在冷采基础上提高8.5个百分点。

(4) 在油藏温度下,N2和CO2溶解度较高,降黏幅度较大,多元热流体吞吐可改善深层和薄层常规稠油热采的效果,弥补蒸汽吞吐热损失大导致加热量不足的问题,可为相似油田的开发方案设计提供借鉴。

[1] 邓运华.渤海油区稠油成因探讨[J].中国海上油气,2006,18(6):361-364.

[2] 刘东,李云鹏 张凤义,等. 烟道气辅助蒸汽吞吐油藏适应性研究[J].中国海上油气,2012,24(增刊1):62-66.

[3] 姜伟. 加拿大稠油开发技术现状及我国渤海稠油开发新技术应用思考[J].中国海上油气,2006,18(2):123-125.

[4] 刘东,李云鹏,张风义,等.弱凝胶提高海上稠油油田采收率影响因素分析[J].特种油气藏,2013,20(2):84-86 .

[5] 刘东,胡廷惠,郑浩,等. 稠油蒸汽吞吐转蒸汽驱参数优化正交数值试验[J]. 油气藏评价与开发,2015,5(1):62-65.

[6] 刘东.热采水平井加热半径计算新模型 [J].中国海上油气,2015,27(3):84-90.

[7] 郭太现,苏彦春. 渤海油田稠油油藏开发现状和技术发展方向[J].中国海上油气,2013,25(4):26-30.

[8] 尚思贤,赵芳茹,徐多悟,等.克拉玛依浅层稠油油藏化学降黏辅助吞吐技术的应用[J].石油钻采工艺,2001,23(2):66-68 .

[9] 彭通曙,郑爱萍,刘洪恩,等.新疆浅层稠油油藏氮气辅助蒸汽吞吐提高采收率研究与应用[J].新疆石油天然气,2009,5(3):45-47.

[10] 李峰,张凤山,丁建民,等.稠油吞吐井注烟道气提高采收率技术试验[J].石油钻采工艺,2001,23(1):67-68.

[11] 顾启林,孙永涛,郭娟丽. 多元热流体吞吐技术在海上稠油油藏开发中的应用[J]. 石油化工应用,2012,31(9):8-10.

[12] 林涛,孙永涛,马增华,等.多元热流体中热-气降黏作用初步探讨[J].海洋石油,2012,32(3):74-76.

[13] 黄颖辉,刘东,罗义科.海上多元热流体吞吐先导试验井生产规律研究[J]. 特种油气藏,2013,20(2):164-165.

编辑 刘 巍

20150811;改回日期:20160115

中国海洋石油(中国)有限公司综合科研项目“多元热流体、蒸汽吞吐和SAGD热采关键技术研究”(YXKY-2013-TJ-01)

陈建波(1978-),男,工程师,2001年毕业于中国地质大学(武汉)油藏工程专业,2004年毕业于该校油气田开发专业,获硕士学位,现从事油气田开发方面的研究工作。

10.3969/j.issn.1006-6535.2016.02.023

TE357.4

A

1006-6535(2016)02-0097-04