鲍曼不动杆菌医院感染暴发因素分析与防控策略

2016-12-19彭香,徐明,董桂英等

·卫生管理·

鲍曼不动杆菌医院感染暴发因素分析与防控策略

彭 香1,徐 明2,董桂英3,刘婷婷3,向 毅4△

(四川省第四人民医院:1.院长办公室;2.质控院感办;3.呼吸病房;4.医务部,成都 610016)

医院感染是导致各种并发症和患者死亡的常见因素,而鲍曼不动杆菌是医院感染的重要病原菌[1]。因其具有极强的环境适应能力和复杂的耐药机制,极易造成医院感染的传播流行,桌面、键盘、侵入性导管、呼吸机面板、听诊器表面、人手等为主要传播媒介和储菌源[2-3]。易感科室以重症监护室(ICU)最多,其次为呼吸科。本院呼吸病房鲍曼不动杆菌感染2014年4月3例,1~4月5例,平均月感染1.25例;而2015年4月突然感染10例,感染病例数同比显著增加,同期内在一定床位数中新发感染病例的百分率由1.60%上升为12.82%。根据《医院感染暴发报告及处置管理规范》,短时间内发生3例以上同种同源感染病的现象为医院感染暴发,由此医院确定1个月内感染管理的重点为呼吸病房,立即开展专案调查与目标性监测,并针对现有问题制订和实施改进计划,以有效控制感染蔓延,持续创新感染监管,保障患者安全。

1 资料与方法

1.1 一般资料 本院呼吸病房共有78 床,平均占床率96%,平均住院时间14.5d;2014年1~4月鲍曼不动杆菌月床位平均感染率为 1.60%;2015年4月鲍曼不动杆菌床位平均感染率为12.8%,1~4月为 17.9%。该病房2015年1~4月平均住院时间为15.5d,危重患者数增加10.2%,以老年、感染性疾病患者居多。以呼吸病房全体医务人员为调查对象,含临床医师11人,护理人员52人,呼吸治疗师3人,共66人。年龄25~30岁最多[29人(44%)],教育程度以大专居多[30人(45%)],专科工作年资2.2年居多[25人(38%)]。医院感染科仅依法制订了院内一般性的规章制度,科室缺乏针对鲍曼不动杆菌感染的控制标准和管理措施。

1.2 调查工具 调查工具通过文献综述筛选出导致感染风险的关键因素,采用德尔菲法进行两轮专家咨询,从而形成表1《鲍曼不动杆菌认知量表》,由调查对象判断各因素在事件中的是非进行打分,得分越高表示认知度越高,其专家效度0.8,信度0.85;表2《医务人员技术操作监测量表》,根据监测不正确次数求得每项正确率,得分越高表示行为正确性越高,其信度0.8,内在一致性效度0.9。

1.3 方法

1.3.1 计划阶段(P) 调查现状并确定问题。以《鲍曼不动杆菌认知量表》对66位医务人员进行问卷调查,共20题,每题满分66分。 以《医务人员技术操作监测量表》现场观察测试,共设行为指标14项,根据监测结果得到每项正确率。 运用现代医疗质量管理工具中的鱼骨图,从医务人员、环境设备、管理制度、检测系统及患者5大因素分析导致鲍曼不动杆菌感染率上升的原因,并找出主要原因,制订改进计划。加强教育与培训,反复对医务人员进行医院感染防控意识教育和鲍曼不动杆菌知识培训,提高其认知水平和防控能力,自觉落实医院感染规章制度和无菌技术操作规程。 完善制度与管理,制订院内鲍曼不动杆菌感染控制标准和管理规范,同时下发监督检查和考核办法;建立全员自主管理机制,大力倡导提醒监督、个体纠正、举报有奖、责任处罚;严格要求医务人员执行各项消毒灭菌及隔离措施,尤其是手卫生规范。 建立灵敏有效的监测系统,在检验科微生物室、临床科室、院感科建立一套细菌监测系统,将鲍曼不动杆菌列为危急值报告制度;监测系统充分体现院感委员会直接管理,院感科具体负责监督执行,院感质控小组认真落实及干预的三级系统;进一步完善医院信息化的感染管理子系统,并与预警系统相结合实现实时预警。

1.3.2 执行阶段(D) 医院成立专案工作小组,拟定实施方案及进度;由院感科组织实施鲍曼不动杆菌全员教育与专题培训,反复进行理论考试和现场考核;各临床科室严格执行鲍曼不动杆菌感染院内控制标准和管理规范,随时进行监测考核,责任处罚。 加强医务人员诊疗流程管理,制订环境、设备清洁消毒制度,质控科实时检查监测和评价,并将结果通过提醒机制告知临床科室科主任及质控小组,层层实施提醒监督、个体纠正等措施,考核结果与绩效挂钩。 充分利用信息系统,建立全程追踪、监控、评价、预警的质控方式,密切与临床科室、微生物室的联系沟通、及时反馈,一旦检出病菌立即实施有效隔离措施,保证质控效果、保障医患安全。

1.3.3 检验阶段(C) 专案组坚持1个月的边培训边整治,边检查边监测,督促医务人员自觉遵守培训要求规范洗手、消毒共用物品、穿脱隔离衣等,如果有疏忽旁边也会有人提醒,实施个体纠正;检查的同时注重提高医务人员对鲍曼不动杆菌感染的认知和重视程度。2015年6月19~22日,本专案组应用表1和表2再次对呼吸病房及66名医务人员实施改进计划后的情况进行调查和监测,以检验实施效果。

1.3.4 评价阶段(A) 针对鱼骨图分析导出的各感染环节,积极落实各项防控措施,依据最后检验结果和经多次采样均未再检出鲍曼不动杆菌,亦无新发感染病例、院内感染率持续下降等指标对本案整改效果进行评价。有文献发现,病情、免疫抑制剂、机械通气、抗生素使用种类等是鲍曼不动杆菌医院感染产生的独立危险因素(P<0.05)[4],如此引证了在本专案中尚有多种危险因素需要进入下一个PDCA循环进行讨论和解决。

2 结 果

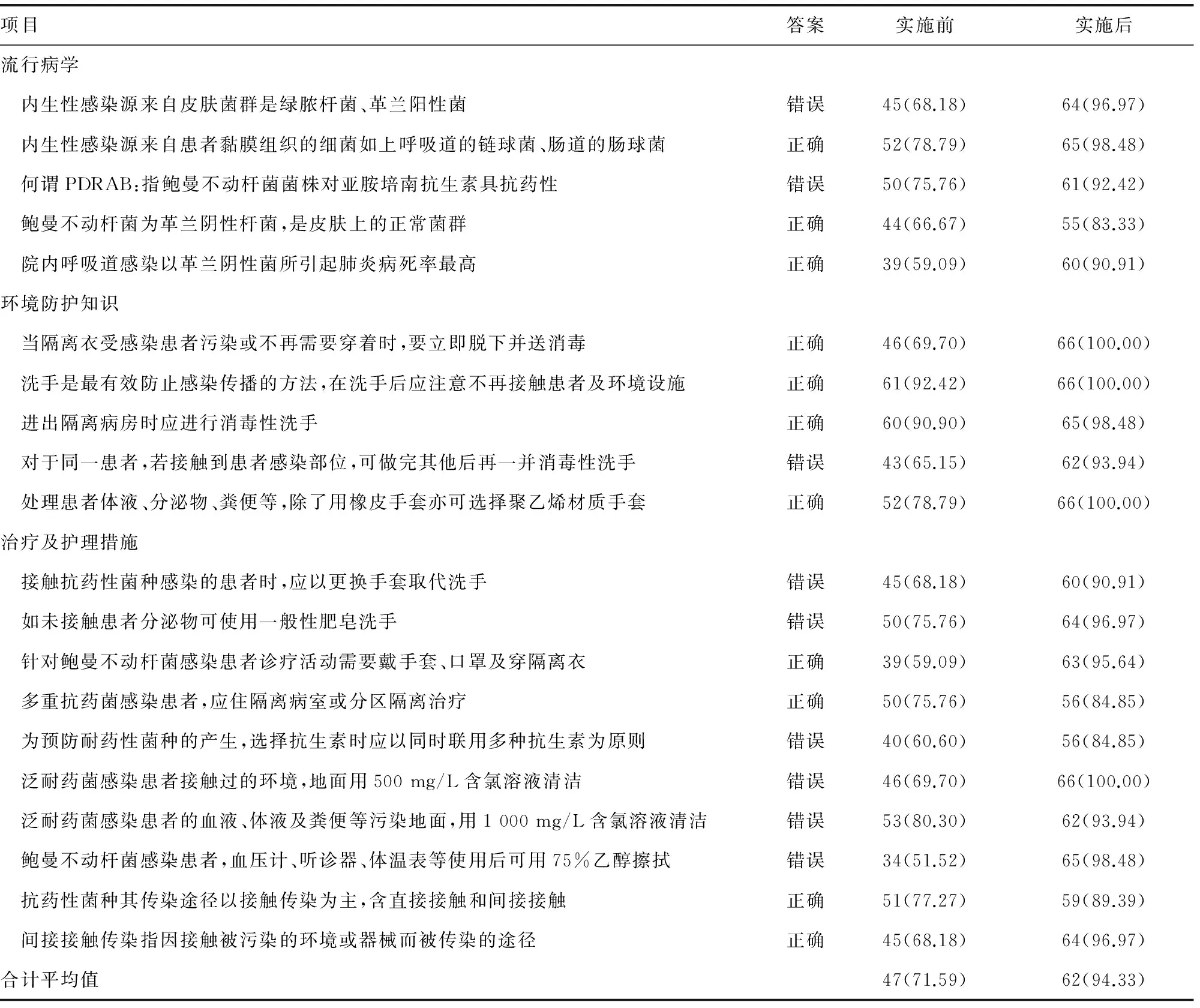

2.1 医务人员对鲍曼不动杆菌感染的认知及技术操作情况。表1和表2在检验阶段调查和监测的结果显示,医务人员认知度由71.59%提高到94.33%;医务人员技术操作监测正确率由62.42%提高到91.64%,其中无菌技术操作正确率由77.20%提高到90.90%;洗手规范正确率由81.82%提高到95.96%;环境、物品的清洁消毒正确率由22%提高到89.70%。

表1 鲍曼不动杆菌认知量表[n=66,n(%)]

表2 医务人员技术操作监测量表

续表2 医务人员技术操作监测量表

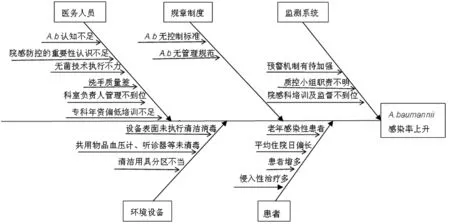

2.2 引起感染率上升的主要原因 运用鱼骨图确定引起感染率上升的主要原因,见图1。

图1 鲍曼不动杆菌感染上升主要原因的

2.3 实施整改计划后鲍曼不动杆菌院内感染情况 采用PDCA循环整改计划后鲍曼不动杆菌院内感染率持续下降,2015年5月降为8.97%;6月降为7.69%;7月降为1.28%,经多次采样均未检出鲍曼不动杆菌;8月无新发感染病例,见图2。

图2 2015年1~8月鲍曼不动杆菌感染率走势

3 讨 论

3.1 本次鲍曼不动杆菌暴发的原因 根据鱼骨图根因分析结果,笔者认为医务人员方面存在的问题是本次医院感染暴发的主要原因。有文献报道鲍曼不动杆菌暴发大多与接触污染有关,而所有的环境设备、物品器械或流程的最终使用和执行都在于人,因此医务人员环节是本次医院感染暴发最重要的因素[5]。国内有报道,环境卫生、患者诊疗物品和医务人员的手消毒不彻底,是造成鲍曼不动杆菌感染暴发的重要原因之一[6]。本次医院感染暴发环境卫生学调查发现,医务人员手、呼吸机面板、听诊器表面、护士工作台、工作服衣袖等均检测到鲍曼不动杆菌,说明呼吸病房的环境物品未消毒,清洁工具没有严格分区,患者用后的吸痰缸和吸痰水没有及时更换等是导致感染的原因之一。在医院感染管理方面,近年来国内外均有多重耐药鲍曼不动杆菌暴发流行的报道,部分地区已呈“失控”趋势,但本院显然重视不够,尚未制订相应的防控标准和管理规范[7]。本院的预警机制也不健全,体现在(1)缺乏对高危患者的监测系统;(2)医院感染委员会、医院感染科、临床质控小组的三级质控职责不够明细,感控制度和措施落实不到位;(3)针对鲍曼不动杆菌感染未定期教育和培训。在患者方面,本院呼吸病房有冬季患者骤增的特性,而且以老年患者居多,感染重、病程长,多数需侵入性治疗,此次感染患者中有8例高龄患者,长期使用广谱抗生素,均有气管插管、呼吸机辅助治疗、留置尿管等,这些因素增加了鲍曼不动杆菌感染的风险。

3.2 正确认识鲍曼不动杆菌菌种和鲍曼不动杆菌感染率是推进医院感染防控工作的前提 鲍曼不动杆菌菌种常呈多重耐药和泛耐药性[5],住院患者中75%可发生定植[8],所引发的感染在世界范围内呈逐年上升趋势,由于缺乏有效的抗菌药物治疗,已成为医院内感染致死的一个重要原因[6]。一直以来,本院院感防控工作仍然停留在按常规开展的普遍性监测,多重耐药菌的检出率维持在较低水平,从而对鲍曼不动杆菌菌种和感染率没有正确的认识和足够的重视;更重要的是,虽然医务人员具备医院感染的相关知识,但部分工作人员并未从根本上重视[9]。

鲍曼不动杆菌菌种属于条件致病菌,彻底消毒是控制环境污染的有效措施,而医务人员本身是导致环境污染的关键环节[10]。从本案鱼骨图的根因分析可以看出,导致感染率上升的各种因素并非不能控制,这与医务人员在临床诊疗活动中对感染的预防意识密切相关,医务人员每天坚持高质量的洗手消毒可使医院感染发生率降低25%~50%[11]。同时,本次医院感染暴发后,通过一系列有针对性的防控措施的落实,比如洗手规范、环境物品的清洁消毒等方面改进明显,有效遏制了感染蔓延,说明院感防控工作必须对医疗活动实行动态管理,不断去平衡暴露的问题与管理标准之间的矛盾,从而持续改进提高管理质量。

3.3 建立高效敏感的院感监测系统,尽早发现和有效控制是一项关键内容 缺乏信息平台的支撑已成为推进院感防控工作的瓶颈,比如,在监测方面首先应对入院患者进行分类,区别高危和普通患者,这时将感控信息化与预警系统结合,对鲍曼不动杆菌感染参数达到或超过标准者划为高危人群,从而引起医院和接诊医护的高度重视或实施监控,这样就可从源头控制转入性医院感染,遏制感染散发。除了预警,在鲍曼不动杆菌院感事件被甄别发现后,医院三级院感质控立即组成一个自上而下的管理体系,不仅有利于感染监控网络形成,同时可以保证每个决策的彻底、无阻碍的执行,保障院感防范措施的实施力度及广度,使广大医务人员都能充分认识到鲍曼不动杆菌感染的严重性,有效控制其发生及蔓延[12-13]。

3.4 良好的质控方法是促进鲍曼不动杆菌感染率得以控制的基础保障 对于鲍曼不动杆菌感染的质控方法不能是仅仅关注总体率的变化,更应该通过改进问题的个体而提高整体的质量。首先针对最难管理和控制的“人的因素”,相关管理措施不能仅限于处罚或激励措施,本院采取的培训考核和责任处罚的双向引导方法,效果明显;对低年资医务人员实施重点培训,分级考核。由于科主任是科室管理第一责任人,但往往科主任的精力主要集中在“医教研”上,所以就需要质控人员将问题的过程和问题的个体及时反馈给科主任,通过有效沟通上传下达落实管控措施。提醒监督、个体纠正的质控方式不但能够提高管理效率,促进感染率降低,而且能够为管理人员和临床医护建立良好的协作平台,为院感质量的持续改进奠定基础。

[1]MartinoR,GómezL,PericasR,etal.Bacteraemiacausedbynon-glucose-fermentinggram-negativebacilliandAeromonasspeciesinpatientswithhaematologicalmalignanciesandsolidtumours[J].EurJClinMicrobiolInfectDis,2000,19(4):320-323.

[2]李卫光,王一兵,朱其凤,等.心外科重症监护病房鲍曼不动杆菌医院感染爆发流行调查[J].中华医院感染学杂志,2006,16(10):1108-1171.

[3]秦瑾,闻海丰.医院环境中物体表面碳青霉烯耐药鲍曼不动杆菌及同源性分析[J].中国感染控制杂志,2015,14(6):366-369.

[4]张亚英,姜亦红,沈黎,等.重症监护病房4例泛耐药鲍曼不动菌肺部感染暴发[J].中华医院感染学杂志,2010,20(12):1794-1796.

[5]陈萍,刘丁,陈伟.鲍曼不动杆菌医院感染调查及其危险因素探讨[J].中国现代医学杂志,2002,13(4):59-67.

[6]陈超男.重症监护室泛耐药鲍曼不动菌感染暴发流行调查与控制[J].中国消毒学杂志,2010,27(2):202-203.

[7]张为华,袁喆,黄文祥,等.医院ICU病房泛耐药鲍曼不动杆菌交叉感染防控策略[J].重庆医科大学学报,2011,36(2):251-253.

[8]王临英.泛耐药鲍曼不动杆菌的防治进展[J].重庆医学,2010,39(20):2808-2811.

[9]黄群,朱立颖.综合ICU院内感染的因素及护理对策[J].中国实用护理杂志,2013,29(21):13-14.

[10]任丽,雷霞,张馨,等.某基层医院泛耐药鲍曼不动杆菌感染暴发的调查与控制[J].中国感染控制杂志,2015,14(6):370-373.

[11]丁四清,莫萍.重症监护病房医院感染因素分析及对策[J].中华医院感染学杂志,2009,19(1):50-52.

[12]邵培双,邵培艳,陈丽丽,等.三级质量控制体系在压疮预防中的应用[J].护理管理杂志,2012,12(11):801-802.

[13]马民,仇钰.浅谈消毒供应中心控制医院感染的具体实践[J].中华全科医学,2014,12(11):1833-1835.

10.3969/j.issn.1671-8348.2016.31.047

彭香(1964-),本科,副主任医师,主要从事医院卫生事业管理、科研管理方面的工作。△

,E-mail:xiangyi8@sohu.com。

R

B

1671-8348(2016)31-4449-04

2016-05-04

2016-06-22)