“垃圾围城”的化解:实施按量收费的价格规制

2016-12-19刘曼琴谢丽娟

■刘曼琴 谢丽娟

“垃圾围城”的化解:实施按量收费的价格规制

■刘曼琴 谢丽娟

“垃圾围城”的困境,一定程度上是垃圾过度产生的结果。从家庭生活垃圾的微观产生链来看,企业与家庭都能为垃圾源头削减有所贡献,但基于竞争博弈决策的企业与基本成本收益分析的家庭,在现有的垃圾收费模式下都不会自然选择“降废”与“减量”。因此,对家庭实施按量收费的价格规制有其必要性,从理论基础与经济效应上看也有其合理性。按量收费的减量效应,可促进源头削减,进而有助于垃圾围城的解决。

城市生活垃圾;源头削减;按量收费;减量效应

刘曼琴,暨南大学产业经济研究院博士生,广东金融学院经贸系副教授。(广东广州 510632)

谢丽娟,广东金融学院经贸系讲师。(广东广州 510521)

住房和城乡建设部在2013年的一项调查显示,我国约有三分之一的城市被垃圾包围。①当城市垃圾产生量的快速增长,而垃圾处理供给能力不能将其消化,于是出现城市垃圾处理的供求失衡,现实中表现为大中城市的 “垃圾围城”的困局。据城市建设统计年鉴数据显示,我国城市居民生活垃圾占城市生活垃圾的60%~ 70%,显然家庭是城市生活垃圾的主要产生源头。本文认为,这一社会性问题的出现,可以从生活垃圾的产生链出发,从微观层面的家庭与企业的行为角度来获得解释,并通过实施政府规制来促进城市生活垃圾的源头减量,从而有助于“垃圾围城”的解决。

一、城市生活垃圾的产生

(一)城市生活垃圾来源与结构

城市生活垃圾,通常有以下来源:一是厨余垃圾,食品食用后的残渣与清洗食用时 “边角料”的弃用,它是城市生活垃圾的主要部分;二是产品使用后失去原有的价值的废旧物品,如废旧书或报纸、旧衣服等;三是产品使用后遗留下的外包装,如塑料瓶、玻璃瓶、易拉罐等;四是在国外城市,还有庭院垃圾等。

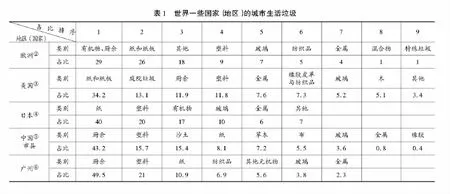

城市生活垃圾的结构,受居民的收入水平、商品的消费结构、生活方式与习惯等方面的影响。同时,也直接决定了分类回收的方法与回收的效益。表1为欧洲、美国、日本、新加坡、我国县市均值以及广州近年的垃圾结构数据。

生活垃圾成分可以反映出对垃圾进行分选回收与减量的潜力空间与经济价值。在表1中,我国数据都反映出具有较强的分选回收与减量潜力。但实际上我国垃圾回收的资源化的情况并不理想,2013年的数据显示,我国废纸综合利用率44.7%,而废塑料回收率仅为23.2%,显著低于国外城市的回收水平。因此,加强规制促进回收,既有必要也具备条件。

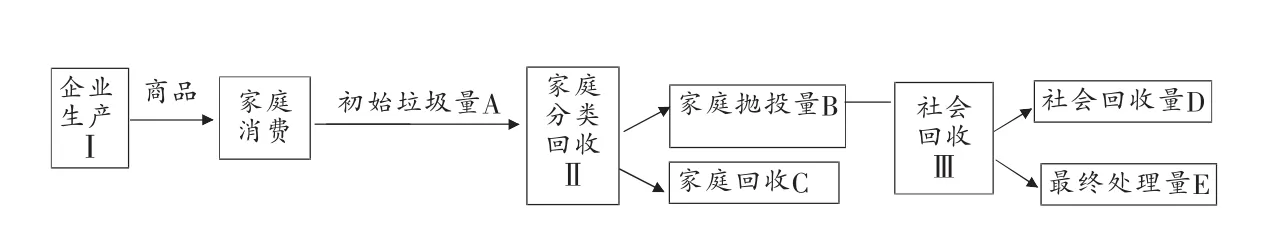

(二)城市生活垃圾的产生链

为研究价格规制对城市生活垃圾减量的影响,我们分析垃圾的产生与运动。从家庭这一环节来看,垃圾的产生量与其最后抛投的垃圾量与回收后,初始产生的垃圾将有两大去向,一是成为可回收的资源C,进入回收环节,实现资源化;另一部分是成为抛投环节的垃圾,进入垃圾处理环节,它的量为B。在家庭环节,家庭增加在垃圾分选与回收中的投入,可促使其向社会投放的垃圾减量,本文将家庭在这方面的投入,简称为“减量”。第三,当垃圾进入社会后,即进入第Ⅲ环节。在该环节,社会可以进行最后的分选可参见图1。我们可将垃圾的产生分解为三个环节:第一,企业生产的Ⅰ环节。该环节中企业的生产用料、包装等的选择,将直接影响家庭消费后的初始垃圾量A。在第Ⅰ环节,企业可以在包装材质选择、包装体积、包装重量等方面选择更紧凑、轻质的,以降低产品的产废率。产废率是指每单位商品消费后所产生的垃圾的重量占比。企业在产品包装上的决策会影响其产品的产废率。企业在这一环节的努力,可以降低产品的产废率,本文将其简称为“降废”。第二,家庭分类回收的Ⅱ环节。该环节中家庭在垃圾分类与回收。这种分选,可能是企业参与,或者政府委托,或者环保组织等社会力量参与。分选回收后所剩下的量,即进入垃圾的终处理环节。

图1 生活垃圾的产生链

从这个垃圾产生链来看:第一,在整个过程中有A=B+C。因此,当A值一定时,C值越大,则B值越小;换言之,当初始垃圾量一定时,资源化效果越好,则也同时导致减量化。因此资源化与减量化是统一的。第二,有A=B+C,即有B=A-C。因此,要实现垃圾减量,降低家庭环节的垃圾抛投量,即B值,有两个路径:一是降低A值,二是增大C值。降低A值要求政府对生产企业进行规制;增大C值则需要政府对家庭环节进行规制。第三,有E=B-D。当家庭环节的抛投量已定,若社会环节回收量增加,即增大D值,会降低整个社会的垃圾最终处理量E。

二、企业的决策:“降废”的成本与收益

(一)生活垃圾的主要来源:产品包装

城市生活垃圾的一个主要源头是商品的包装。商品的包装,从功能上分类,它有以下几种:第一,运输包装。在传统零售模式下,它主要用于保护产品完成从生产企业到零售点的流转,便于运输或保护产品不受损害。在电商环境下,运输包装则是指从销售企业或生产企业发往消费者(家庭)过程中的包装。第二,储存包装,这是商品在生产到消费过程中的,它承担容纳、保护商品的功能。储存包装是必需的,要在储存包装上减量或者环保,通常是改变包装的材料,以提高回收的便利。第三,销售包装。销售包装是指通过包装,来提高商品形象与影响力,扩大商品的销售;或通过加强对商品的包装,以达到提高商品销售价值的目的。在上述的三种功能的包装中,运输包装与贮存包装是必要的,而销售包装与增值包装是非必要的。但随着企业所面临的市场竞争压力,销售包装强度有增强的趋势。

(二)企业在“降废”上的决策

产品的部分功能的包装是可以压缩与控制的,因此企业在产品生产过程中可以在“降废”上有所作为。基于此前分析,企业可以从三个方面努力来实现“降废”:对销售包装进行减量与控制;对储存包装采用可循环使用的材料;对运输包装加以回收,循环利用。但实际上,企业会主动选择上述“降废”行为吗?

第一,企业在销售包装上的选择。企业增大销售包装强度有利于商品的陈列展销,提高商品的美观度与易售性。企业考虑销售包装的投入,会关注自身产品在同类商品陈列销售时吸引消费者注意力的竞争优势。企业在销售包装上的决策,实质是企业间在市场竞争中的博弈,两个企业在面临“重销售包装”与“轻或无销售包装”的两个策略时进行的非合作对称博弈中,纳什均衡的结果是两企业都选择“重销售包装”的策略,陷入“囚徒困境”。由于企业争相提高销售包装的投入,因此整个产业乃至社会都会进入非必要的、奢华的包装文化。

第二,企业在储存包装上的选择。企业在选择储存包装时有两个策略可选:“高成本的可回收型”与“低廉的一次性”。出于低成本的选择,企业更偏向于选择“低廉的一次性”包装,从而导致企业环节的“产废率”高。企业选择“低廉的一次性”储存包装,而不会选择“高成本的可回收型”储存包装,这个结果对企业是合意的选择,但对整个社会来说是一个糟糕的结果:从包装的生命周期角度来看,一次性的储存包装会整体增加产品的产废率。因此,企业储存包装用料选择上,同在销售包装的投入一样,都面临着“囚徒困境”。要从“囚徒困境”得以解困,需要政府实施规制。

第三,运输包装的回收。传统的生产企业到零售企业的运输包装,多为批量运输,单位产品的平均运输包装并不重。由于运输包装的专用性,若运输包装及时由生产企业回收,整个回收的链条最短,而且就包装的用途、规格上来看,它可以直接循环利用,其回收包装的适用性最强,回收效率最高。回收运输包装是企业理性的选择。近十年来消费模式的改变,网购量急剧增加,大量的商品从生产企业直接发售到家庭,使得运输包装“个量”化,产品的运输包装迅速上升。目前,如1号店、我买网等已开始推行运输包装的即时回收。但运输包装的回收,在消费者(家庭)环节可能会遭遇阻力,因为既往的商购模式中,商品运达家庭后,运输包装的所有权也转移至家庭,家庭拥有运输包装处置权与处置收益。但从回收与循环的角度来看,若运输包装的所有权归由企业,回收的链条缩短,回收效率将提高。因此,针对我国现有法规对运输包装所有权归属界定的不明确性,政府可以施加规制与引导。

三、家庭的决策:“减量”的成本与收益

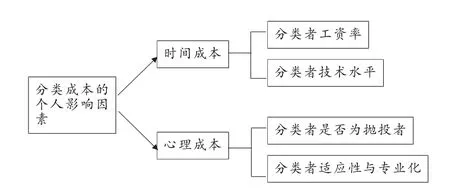

(一)垃圾分类成本及其影响因素

垃圾分类的成本,从行为经济学的角度来理解,由两种成本构成:第一种是时间成本。第二种是心理成本。垃圾分类过程中因要面对垃圾这一负效用品,所引起的心理不适等而产生的心理成本。首先,分类者的工资率越高,时间成本越高。分类者越专业,技术水平越高,则单位时间内的分类效率越高,时间成本越低。当垃圾的产生者即为垃圾分类者时,心理成本最小。当垃圾产生后由他人来完成垃圾分类,该成本将明显上升。其次,当垃圾分类者为专业人士,专业的劳动防护以及心理上的 “边际刺激递减规律”的作用,使其心理成本较低。

图2 家庭垃圾分类影响回收成本的个体因素

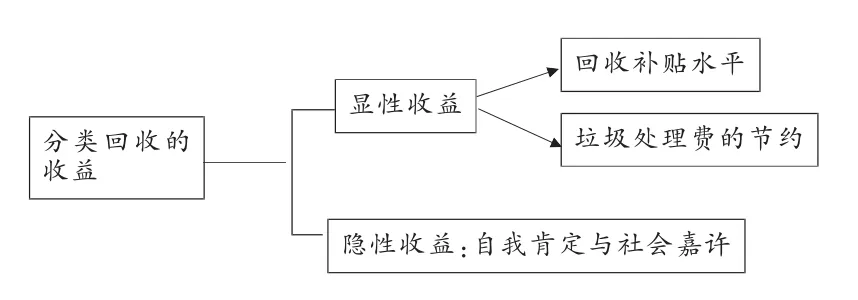

(二)家庭“减量”的收益

家庭成员实施垃圾分类,这一活动有成本,也有其收益。垃圾分类的收益,既有显性的,也有隐性的,主要为三大内容:第一,垃圾处理费的节约。在按量收费的垃圾收费模式下,可回收部分进入回收环节,不需要支付费用,因此“减量”会节约家庭的垃圾处理费。第二,分类回收的经济收益。垃圾中回收的部分,在市场上有其价值;或者政府为促进循环经济,通常对回收给予回收补贴,因此,家庭可以由市场或政府补贴获得收益。当补贴价格越高,垃圾处理费的单价越高,则垃圾分类回收的显性收益越高。第三,隐性的收益。即与社会价值趋向相同而致的自我肯定与社会嘉许。当社会培育出这类较强的环保意识:回收有利于人类的永续生存与发展,分类回收活动是为人类未来、地球的发展做贡献,垃圾分类者会为自己分类行动而自我肯定,也会因此受到社会的嘉许,这可以归为隐性的收益。分类回收行为的收益内容,可将其表示为图3。

图3 垃圾分类回收的收益

(三)家庭的选择:基于成本收益的决策

实施垃圾分类时,分类学习与实施过程中会产生成本。再看收益项,显性收益受回收补贴水平与垃圾处理价格的影响,当回收补贴水平越高、生活垃圾收费水平越高,家庭进行垃圾分类回收的收益越高。而当社会形成较好的垃圾分类回收的软环境,家庭参与垃圾分类回收的隐性收益也越强。目前我国城市对生活垃圾的收费,主要为固定收费制度,按家庭或常住人口数量支付固定的生活垃圾处理费,则垃圾投放的边际成本为零。家庭参与垃圾回收,垃圾回收的价格只体现出回收资源的“经济价值”,而垃圾回收的“环保价值”并没有得到体现。对于经济上低回收价值的物品,可能会因其“低价值”而排除在市场自行的回收之列。如果实现补贴,就能促进低价值垃圾的回收。我国垃圾分类回收的环境教育相对较弱,还处在“认知”阶段,因此垃圾回收的“隐性收益”也远不如发达国家。因此,总体来说参与分类回收的收益低,而其参与分类与回收的成本比较高,导致家庭难以自然自愿地选择分类回收。

四、垃圾处理按量收费:价格规制的实施

前述,在我国城市生活垃圾现有的收费制度下,企业的“降废”与家庭的“减量”都不会是二者基于成本收益分析的自然自愿的选择。欲使这种状态加以改变,政府规制有其必要性。对于企业的规制相对简单,可以通过颁布法律或行业标准的方式引导、约束企业“降废”。对家庭实施价格规制被认为改变家庭分类与抛投行为的有效工具,最常见的价格规制方式是垃圾处理费的“按量收费”。

比起固定收费,按量收费的模式由垃圾投放者承担更多。我国长久以来,由政府提供垃圾处理服务,被认为政府应该提供的公共福利。若对家庭产生的生活垃圾实行按量收费,被认为是税费增加,可能会导致市民的抵触情绪。在西方的选民社会里,对垃圾按量收费,家庭直接面对垃圾减量的支出增加压力,执政的党派会因此面临选票流失的压力。因此,按量收费的模式在政策实施上会面临困难。但随着垃圾围城的困境凸显,通过按量收费以实现垃圾的减量效应,被给予了更高的功能期望。

(一)垃圾按量收费的理论依据

首先,从价格理论上来看,当市场供求失衡时,价格是最常见的调节手段。垃圾处理费实质上为垃圾处理的价格,它是家庭向垃圾处理企业购买服务的支付,这个过程中政府是家庭与垃圾处理企业的中介。[1]因此,提高垃圾处理价格,可调节供求失衡,有助于解决“垃圾围城”。

其次,从边际决策角度来看,按量收费有助于促进家庭的“减量”活动。在固定收费模式下,家庭抛投的垃圾处理服务的边际成本为零,家庭不需要为多抛投的垃圾承担新的成本。[2]当经济决策主体不需要为其行为承担成本时,必然会导致其抛投行为失去内在约束,从而导致垃圾抛投过量。

第三,按量收费有助于消除负外部性。庇古认为,污染物对社会造成的损害应通过加征“庇古税”的方式将环境污染的外部成本内部化,使排污者的私人成本和社会成本一致,从而促使排污者主动控制排污。[3]同理,当城市内人口密度加大,生活垃圾的负外部性逐步显现。对垃圾处理的价格规制,有助于消除垃圾的负外部性。

第四,城市生活垃圾处理属于准公共物品,由政府与家庭共同承担更能实现公平与效率。[4]城市生活垃圾处理被认为是一种“准公共物品”,垃圾处理费一部分由垃圾的排放者来承担,可以体现控制垃圾减量的“效率”;但它同时又是公共事业的重要内容,部分成本从财政中支出,由政府提供,体现了垃圾处理服务的“公平”。因此,按量收费模式有助于实现家庭的承担特征。

(二)按量征费的经济效应

按量收费的首要目的在于垃圾的减量效应,还会有其他的效应,如体现公平、消除负外部性等。

第一,垃圾处理费是促进垃圾减量的杠杆,起经济杠杆作用。需求者与供给者都会对商品的价格做出反应。当垃圾收费模式由原有的按户按月征收定额垃圾处理费,改为实行按量收费,“多扔垃圾多掏钱”,促使家庭为节约支出会增加在垃圾分类中的努力。

第二,有助于实现公平。在经济发展的比较低的阶段,家庭产生的垃圾在环境可“自净”范围之内,垃圾处理没有成为经济行为,也没有专事处理垃圾的企业。家庭不需要购买垃圾处理的服务,也不需要为之支付成本。当经济高速发展,人口高度集聚,垃圾产生量急剧增加,垃圾处理成为一项能产生效用、可供交易的服务。那么,家庭作为城市生活垃圾的产生者与投放者,必须支付相应的处理成本,这是经济公平的体现。

第三,有助于解决环境污染中的负外部性问题。环境经济学提出了“污染者付费”(Pay As You Throw)的主张。事实上制度的理念相近,但制度实施的效果差异在于制度实施的准确性与精细化。污染者付费,从生活垃圾处理费的定价制度来看应体现:一是“主体”的对应。垃圾的抛投者应该是垃圾处理服务成本的支付者,“抛投者”与“支付者”在个体上严格对应,而非两个群体的对应。比如,统一按户征收固定费用模式下,所有的家庭都是垃圾的抛投者,同时也确实是垃圾处理服务成本的支付者,但因为“抛投者”与“支付者”没有在个体上严格对应。二是“量”的对应。垃圾抛投量与成本支付量直接相关。两方面的对应越精确,越能体现公平,理论上垃圾减量效果也会越好。但在经济实践中,其制度的执行成本越高。因此,垃圾收费制度是在理论与实践中找一个均衡点。城市生活垃圾的抛投者,主体也有多种类型:除家庭之外,还有事业单位、公园等公共设施,还有酒店宾馆等餐饮企业。在本论文中,主要讨论家庭环节的城市生活垃圾的产生。

第四,征收垃圾处理收费本身是一种环境教育[5],有助于环保节能型社会的形成。首先,在家庭的角度,对垃圾处理的传统观点是:丢垃圾不需要付费,垃圾的产生与“我的行为”无关。但从消费的视角来看,在其他因素同等条件下,产废率(单位重量的消费品所产生的垃圾的比例)高的商品,因为垃圾处理费而导致的边际成本高,从而影响消费者的购买、消费,最终对生产者的产品策略形成倒逼机制,有助于环保社会的形成。

五、垃圾处理按量收费的减量机制

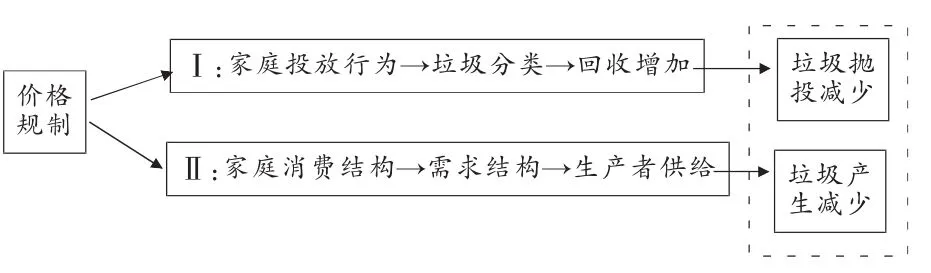

对垃圾处理实施价格规制的目的在于降低垃圾进入最终环节的处理量。当实现垃圾的按量收费,会对家庭的相关行为产生影响。可以将影响分两个部分加以分析,如图4所示。

图4 垃圾处理价格规制的减量效应

(一)价格规制的减量效应

第一部分影响,即为图示中Ⅰ链,它显示的是垃圾规制的直接影响,它改变家庭的垃圾投放行为。前文已述,家庭会通过分类来降低垃圾抛投量,以节约家庭的相应支出。第二部分影响,即为图示中的Ⅱ链,它改变家庭的消费行为,进而对厂商的供给行为产生“倒逼”效应,促使其主动选择“产废率”低的包装。当按量收费的制度为家庭所接受后,家庭还会在消费行为与消费结构上选择产生垃圾量少的消费品。家庭会潜意识地将垃圾处理费这一消费后的 “成本”附加到商品现有价格上,家庭所面对的各商品价格就成为一复合价格,它等于“商品市场价格+消费后产生的垃圾处理成本”[6],价格的变动进而影响家庭的消费选择,家庭的选择会进一步倒逼生产者的市场供给。这种生产者行为的改变,除了降低垃圾处理量,节约垃圾处理成本,还将促使生产包装上的资源节约等。

(二)直接效应与间接效应的对比

我们可以对两个影响链条进行分析,以便区别二者。第一,二者分别影响垃圾的存量与增量。Ⅰ链显示的影响,改变的是垃圾存量,即商品在消费后,已产生既定量垃圾的阶段。Ⅱ链改变的是垃圾的增量,即在商品尚未被消费,垃圾尚未产生的阶段。第二,二者具有阶段性。美国在20世纪70年代就开始有社区实施按量收费,到20世纪90年代在全国范围全面实施。根据对美国数据的经验研究来看,按量收费这一价格规制对垃圾分类与减量的影响可分为两个阶段[7],第一个阶段将会是通过回收、田园垃圾收运等方式来降低垃圾投放量,当第一个阶段减量进行到一定程度,就会进入第二个阶段;第二个阶段则是源削减,源削减就是在垃圾初始产生量的减少。第一个阶段与第二个阶段分别对应图4的Ⅰ链与Ⅱ链。该研究认为,从社区整体分类与回收行为的影响来看,第一个阶段与第二个阶段有明显的分界。第三,影响机制不一样。Ⅰ链的减量效应是通过价格规制的经济杠杆作用,它是由“价格”这一经济工具来影响,作用机制比较直接;Ⅱ链的减量效应,更多地依赖“政策信号”引发的共振行为而产生效果。[8]这种共振行为包括:消费者根据价格规制政策主动改变家庭的消费结构与购买行为,偏好“轻包装”、低垃圾产量的商品;在政策信号、公共利益期许等大背景下,在家庭消费选择改变的直接推力下,企业的供给行为发生改变。这种共振行为将最大限度地使轻包装、低废物产量逐步成为社会的自觉选择。

六、结论与思考

导致“垃圾围城”的原因,一部分可以由垃圾产生增长来解释。通过对生活垃圾产生的环节做微观分析,我们发现,企业与家庭都可以为家庭最终的垃圾抛投量减少作出贡献。但基于成本收益分析,企业与家庭将不会自然自愿地去“降废”与“减量”。于是,就产生了个人理性选择与集体理性结果所要求的选择相背离的结果。因此有必要强化政府规制,影响企业与家庭的垃圾产生与抛投行为,实现生活垃圾的源头削减。而在居民环保意识薄弱时,实施命令—控制型政策会有较高的执行成本。从理论角度分析,按量收费都有其合理性,也有促进公平、消除外部性等经济效应,尤其是它会产生直接与间接的减量效应。

从理论上而言,按量收费的价格规制模式是必要的、合理的,且能促进垃圾减量。但从实践角度来看,按量收费却引发重重顾虑:第一,执行成本高。我国目前实施固定收费制,不少城市都面临着缴费率低的困境。若实施按量收费,无论是按体积还是按重量计费,都将面临执行成本高的难题。第二,定价水平的尴尬。按量收费的定价水平,若定价低,家庭难以做出行为变动,则减量效应微弱;若定价高,则可能会引致私自抛投等行为,引发次生的管理成本。第三,现阶段我国民众环保意识相对薄弱,道德自律水平也较低,同时我国社区处于弱监管水平,若实施按量收费,极有可能引发非法抛投行为的扩散。因此,我国北京、广州等城市此前曾酝酿、试点“按量收费”一段时间后,却都未能付诸正式实施。但从国际经验来看,按量收费是主流趋势,纵然我国现阶段条件尚不成熟。笔者认为,我国应从理论上深入“按量收费”及其效应的研究,政策上建立与按量收费相适应的其他配套政策,并在实践上逐步推行。这些做法本身能强化全社会范围内的环保教育,有助于市民环保意识的改变,并为其后续的行为改变“引路”。

注释:

① 参 见 http://news.qiuyi.cn/html/2013/qwfb_0720/17872.html。

②Municipal Waste Minimization and Recycling in European Cities,Association of Cities for Recycling,http://www.acrplus.org/upload/documents/document306.pdf。为欧洲39个城市在1998—1999年的均值。

③MSW in the United States,2005 Facts and Figures, US EPA,为美国城市2005年数据均值。

④Institute for Global Environmental Strategies(IGES) (2001).Urban environmental challenge in Asia:current situations and management strategies.Part I:The summary of UE 1st phase project.Urban Environmental Management Project, Hayama,Japan.为日本与新加坡的2001年度数据。

⑤我国国内30多个市县在2001—2009年间垃圾成分的平均值,某地如果一年内多次取样,则只取其平均值。数据由中国科学院广州能源研究所提供。

⑥广州市在2008—2013年数据均值,数据由中国科学院广州能源研究所提供。

[1]丹尼尔·F.史普博.管制与市场[M].余晖,译.上海:格致出版社,上海三联书店,上海人民出版社,2008.

[2]刘承毅.城市生活垃圾减量化效果与政府规制研究[J].东北财经大学学报,2014,(2).

[3]托马斯·思德纳.环境与自然资源管理的政策工具[M].张蔚文,译.上海:上海三联书店,上海人民出版社,2005.

[4]H.Demsetz.The Private Production of Public Goods.Journal of Law and Economics,Vol.13,No.1970,(2).

[5]Robin R.Jenkins,Salvador A.Martinez,Karen Palmer, and Michael J.Podolskyd.The determinants of household recycling:am aterial-specific analysis of recycling program features and unit pricing.Journal of Environmental Economics and Management.2003(45).

[6]Shigeru Matsumoto.Waste separation at home:Are Japanese municipal curbside recycling policies efficient?. Resources,Conservation&Recycling,2010(55).

[7]Marie Lynn Miranda and Joseph E.Aldy.Unit pricing of residential municipal solid waste:lessons from nine case study communities.Journal of Environmental Management,1998(52).

[8]Stephen P.Holland.Emissions taxes versus intensity standards:Second-best environmental policies with incomplete regulation.Journal of Environmental Economics and Management,2012(63).

【责任编辑:宋 晴】

C931.2

A

1004-518X(2016)05-0071-07

广州市哲学社会科学规划项目“广州市城市生活垃圾按量收费的减量效应研究”(15Y39)