黑木耳长耳阶段常见问题及其解决办法

2016-12-17丁湖广

丁湖广

黑木耳为我国传统大宗食用菌产品之一,国内外市场较为热销,近年来从南到北发展较快,栽培方式主要是培养料袋栽(图二)、野外露天全光育长耳(图三),也有大棚内架层摆袋长耳(图四)或吊袋串挂长耳。当菌袋经过40~50天培养,菌丝生理成熟,由营养生长转入生殖生长,也就是出耳至收获期间,常常会出现一些问题,如果不能及时科学处理,就会影响到黑木耳的产量与品质,进而影响经济效益。现将长耳阶段常见问题及其解决办法进行总结,供大家参考。

一、菌袋划口后原基形成缓慢或难以形成的原因及解决办法

1. 湿度不够 耳架处于风口地带或地面土质沙化等现象,都会导致湿度偏低。划口线一经风干后,再形成原基的能力就差。解决办法:可将菌袋密排集中催耳,待原基出现耳片分化后再按常规摆袋出耳。

2. 温度偏低 耳床内长期处于18℃以下时,菌丝活力较差,原基形成自然缓慢。解决办法:可采取菌袋罩膜或利用光照增温,但要注意定时通风。

3. 温差过小 黑木耳属变温结实型菌类,如昼夜温差过小,也会造成原基形成过慢。解决办法:向畦床灌水、空间喷雾等,此时水温较低,能起到加大温差的效果。

4. 配料不当

①配料培养基含水量低于50%时,原基很难形成。解决办法:加大耳房内湿度,使划口保持湿润。

②培养料过细,致使菌丝供氧不足而生长缓慢,拉长了养菌期。这样的菌袋划口后,菌丝纤弱,营养输送受到限制,原基形成缓慢。解决办法:在菌袋接种穴四周用针刺6~8个孔,使之透气;并喷雾增湿,提高空间湿度,促使菌丝加快发育。

③培养基含氧量过高,划口后菌丝从划口线长出袋外,迟迟形不成原基。解决办法:如见菌丝徒长,可加强通风,稍风干再用刀片把划口线菌丝重新划断,以刺激原基形成。

5. 划线过深 一般划口深度为0.5厘米左右,过深会使菌丝严重受伤,使原基形成较慢。解决办法:培养场注意保湿,空间相对湿度保持在85%以上;控制通风量,每天通风1次,20分钟即可,避免划口风干。

二、产出“拳耳”的原因及补救办法

耳片不展,形成拳头状,俗称“拳耳”,在商品等级中列为3级,影响收入,产生原因有:

1.划口过长 常发生在“×”形划口超长,当幼耳顶口长出后,穴口薄膜外翘,使穴口过大,遇秋风劲吹,穴口菌丝体干燥,又没有及时喷水增湿,导致幼耳收缩不展。补救办法:喷水增湿,空间相对湿度保持在90%;通风口控制风流量。

2.基质偏干 多因配制培养基时含水量不足,发菌阶段又遇高温,或划口摆袋后菇棚阳光直射菌袋,使基内水分蒸发,无法提供子实体生长所需的水分。虽然袋外喷水增湿,但无法弥补培养基内缺水。补救办法:进行菌袋排查,根据袋况分别处理,对表现较轻、菌丝发育不良、严重失水的利用注水器向袋内注水,提高含水量;对因光照引起菌袋表层失水的,采取喷水增湿,空间湿度保持在90%。

3.水分失控 多发生在幼耳进入中耳阶段,由于遇晴天干燥气候,没有及时喷水增湿或保湿环节疏忽,不能满足子实体生长发育所需的水分,因此耳片收缩逐步紧握。补救办法:耳棚内喷水增湿或往地面泼水,使空间湿度保持90%以上;同时通风口控制风流量,每次通风10 ~ 15分钟即可。

出现“拳耳”后先分析原因,区别症状进行处理,如经处理仍不展耳,只能提前采收,以免消耗袋内养分,影响第二潮耳发生。

三、发生“流耳”的原因及防止措施

出耳过程中往往会出现“流耳”现象。“流耳”又称水烂耳等,是子实体细胞充分破裂的一种生理性障碍。如不及时采取措施加以防止,则会导致严重减产,造成一定经济损失。“流耳”的原因及防止措施主要有:

1.耳片自溶 菌丝代谢物积液在耳基分化时,导致耳片自溶而“流耳”。防止措施:耳基分化时,及时用干净的纸或纱布片擦掉耳基附近的代谢分泌物,可有效地防止“流耳”发生。

2.耳片萎缩腐烂 大量出耳时由于某些不利原因,耳片突然停止生长,进而萎缩及腐烂导致“流耳”。这些不利因素主要有高温、高湿、通风不良、二氧化碳积累过多等。防止方法:对耳棚加强管理,适当降低温度与湿度,并加强通风换气。

3.耳片枯死 耳片生长发育时遇不良环境条件易导致其停止生长并萎缩枯死,遇高湿后逐渐腐烂,其腐败物导致“流耳”。原因是培养基过分干燥或出耳期受干热或干冷空气影响所致。防止措施:对过分干燥的培养基,出耳阶段适量喷水,空间湿度控制在80%~90%,温度不超过28℃。

4.喷水不当 耳片直径在3~5厘米时不能将水直接喷在耳片上,否则耳片积水过多会引起细胞破裂导致烂耳,进而引起“流耳”。防止措施:喷水时只能喷在耳棚空间、地面或四壁;加强通风换气,即可免遭“流耳”之害。

5.用药不当 在防治病虫害时,用药浓度过高、施药方法不当(如药液直接喷在耳基或耳片上)、误用农药等造成药害,从而引起“流耳”。防止措施:不要滥用农药,严格控制和掌握施药浓度;出耳时如果施药,药液只喷在培养基或耳棚四周及空间,切不可喷在耳片上;进入成熟期禁止喷药,以免造成产品污染。

6.采耳不及时 子实体达到生理成熟时,不断地产生担孢子,从而消耗耳片内大量养料,使之生理活性下降。此时如不及时采收成熟的耳片,遇高温高湿、光照度差和通风不良,便引起感染菌,发生溃烂性烂耳而引起“流耳”。防止措施:注意观察耳片成熟进展,当耳片完全伸展时立即采收。

四、菌筒霉烂的发生原因与避免措施

1.发生原因 黑木耳栽培管理不当,也会引起菌袋烂筒现象,常在划口处出现不规则逐渐扩大的黑褐色块斑,并伴随霉菌发生、传染,严重时引起整袋报废,影响产量。发生烂筒原因有以下几点:

①划口过大。开口处薄膜翘起,大多数农户以“×”形划口,口长3~4厘米。由于多雨季节雨水浸入穴口,四周湿度太大,菌丝长期被浸泡而变黑,并逐渐扩展。

②湿度过高。黑木耳子实体虽然需要高温高湿,但并非越高越好。出耳时湿度要求在85%~90%,如果过高,加上棚内遮阴过密,阳光不足,容易发生霉菌,引起烂筒。

③喷水过量。喷水时没有根据耳棚空气湿度灵活掌握喷水量,而是盲目喷水,有的甚至用不洁净的水直接喷向菌袋,导致带有杂菌的水不断浸入口内。

④雨水过多。全光育露天栽培时正值雨季,有的菇农为了节省成本,不盖薄膜防雨,导致穴口长期浸水,培养料长期被浸导致菌丝变黑发烂。

⑤病毒侵染。菌种带有病毒,当湿度管理不当、水分过多时,病毒迅速延续发展,培养料变松解体。

2.综合避免措施

①菌袋划口必须采取“√”形,深浅合适,长短适中。

②耳棚遮阴不宜过密,以“七阴三阳,花花光照”为宜。畦内菌袋宜用薄膜遮盖防雨。

③喷水应掌握“干干湿湿”的原则。晴天多喷,阴天少喷,雨天不喷;刮风时多喷,无风日少喷;高温多喷,低温少喷;旱地耳场多喷,烂泥水田少喷;耳片大多喷,耳片小少喷;采收后一周内不喷,并注意水质,禁用污水喷浇。

④如果发现烂筒必须立即停止喷水,让菌筒适当干燥,并清除杂菌污染部位,用0.5%石灰水揩擦后晾4~5天。

五、提高产量和品质技术程控

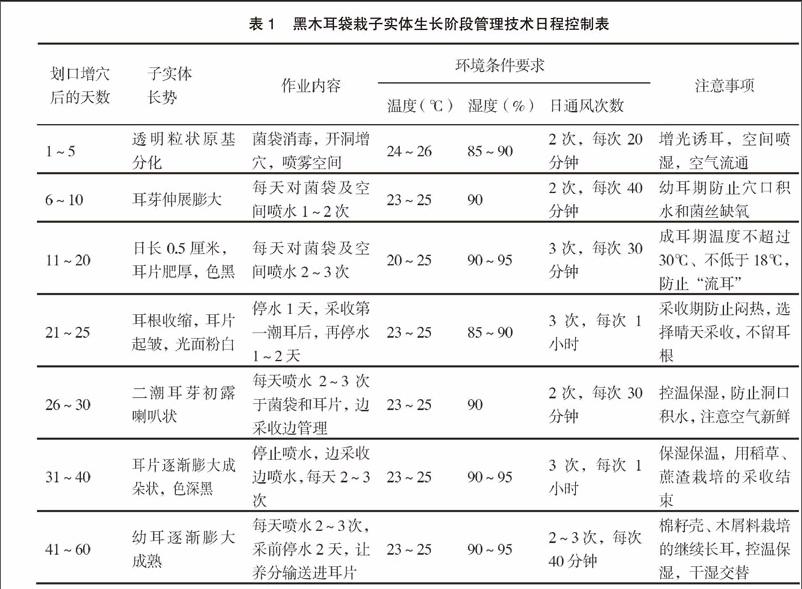

黑木耳划口出耳至子实体成熟,通常是60天左右。在这期间如管理得法,就可获得高产优质产品。管理包括划口、诱基、幼耳阶段、中耳阶段、成熟、采收加工,稍有一个环节疏忽或管理技术失误,都会直接影响产量和品质。为了便于栽培者在生产中参考对照,特列出技术日程控制表如下:

六、采收后再生耳的管理

黑木耳新法栽培,正常是一次接种连收3~4批,头1~2批量多质优,3批次之,4批少而差。采收第一批黑木耳后,为促使迅速转潮生长第二批子实体,管理上必须掌握好以下几点:

1. 铲除耳根 常因第一批子实体采收时,耳根没除净,遇气温高时出现霉烂,导致杂菌污染,无法再生。为此,采收时要沿袋面整朵割下,并用利刀铲除穴口上的残留耳根。

2. 控湿养菌 采后的菌袋要停止喷水4~5天,同时加强通风,并把阴棚上的遮盖物拉稀,增加光照度,使穴口表面水分收缩。袋内菌丝继续吸收养分,由原来的生殖生长转回营养生长,此时畦床温度应掌握在24~26℃,促进菌体复壮,为第二批长耳提供强壮的菌丝体条件。

3. 重划穴口 黑木耳出耳不同于银耳,不是出耳于原接种穴口上,而是通过划口露基后出耳,因此每收一批耳后,都要在菌袋上重新划口,这样才能使朵形美观,耳片伸展良好。必须在第一批采收后,经过7~10天的养菌,让菌丝重新转入生殖生长时,再划“√”形出耳口。

4. 出耳管理 经过一批长耳后,培养基水分已消耗掉一部分,因此为了诱导原基形成,对划口后的菌袋必须微量喷水,使空气有雾化水淋沐穴口料面,促使迅速形成原基,并分化成耳芽,长成子实体。

(作者联系地址:福建省古田县城西过河路13号 邮编:352200)