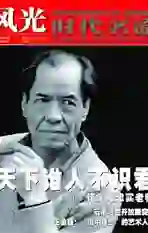

天下谁人不识君怀念陈忠实老师

2016-12-17蔡金华王顺江

蔡金华 王顺江

惊闻忠实老师骤然离世的消息,我一时不知所措,好像天塌下一样……沉默半晌,一种痛彻心扉的悲楚涌上心头。我记得非常清楚,那天是2016年4月29日(农历丙申年三月廿十三)11:49分,远在山东淄博的大学同学陈作云给我发信息说:“著名作家陈忠实于今日7:40去世!”当时我正在曲靖市麒麟区茨营镇参与一个振兴家乡的发展论坛。

作为当代著名作家的陈忠实,他既是我非常敬重的同仁,又是我十分尊敬的前辈;既是我文学之路的老师,又是我生命中不可多得的朋友。他的突然去世,在中国文坛无疑是一个惊天噩耗,更是一个晴天霹雳。于我来说,我失去了一位相识多年、同声相应、同气相求的良师益友。我忽然想起了毛泽东写过的一首词《蝶恋花·答李淑一》中的后面两句:“寂寞嫦娥舒广袖,万里长空且为忠魂舞。忽报人间曾伏虎,泪飞顿作倾盆雨。”这或许正是当时我心境最真实的写照。

他的离去不仅是陕西文学艺术的重大损失,还是中国文学的重大损失,更是世界文学的重大损失、深深热爱着他的同仁及全世界广大文学爱好者的重大损失。忠实老师一生发表过很多大家喜爱的作品,1997年凭借《白鹿原》获茅盾文学奖。其他代表作有短篇小说集《乡村》《到老白杨树背后去》,以及文论集《创作感受谈》; 中篇小说集《初夏》《四妹子》《陈忠实小说自选集》《陈忠实文集》,散文集《告别白鸽》等。他可以说是著作等身,荣誉满堂,实至名归,在文学这条充满艰辛与困苦、坎坷与崎岖、寂寞与清贫、酸楚与感伤的曲折道路上,为世界文学和中国文艺做出了垂范与引领,堪称当代世界文学领域的经典与楷模。

忠实老师呕心沥血撰写的《白鹿原》,第一时间从新华书店购买到,我就爱不释手,夜以继日把它读完,并连看了三遍,现在还放在我的案头。这部被忠实老师称为“死的时候可以放在棺材里做枕头的书”,是一部充满传奇色彩史诗般的扛鼎巨作,一部饱含着作家心血与汗水的经典之作,一部被广大文学爱好者交口称赞的传世之作,为中国文学树起了又一座永久丰碑的文艺巨作,让我们扼腕称叹,击节叫好。这部长篇小说从萌生到写成历时六年,从草稿到定稿,大概一百多万字。这厚重而饱含忠实老师生命温度、思想厚度、精神高度和社会关注度的这一百多万字,忠实老师用了六年的时间打磨而出,字字珠玑,句句溢彩,从中我们可以看出一个作家对文学创作那种严谨的态度,对文学作品那种精雕细琢的精神,对文学热爱的那种大家风范,对文学执著的满腔热血,《白鹿原》就是一个忠实老师创造出的新生命,一个刚刚出生的鲜活婴儿,一个和他血脉相连的孩子,“怀胎十月”终于“一朝分娩”。

我也曾苦心孤诣的创作发表过一定数量的诗歌、散文、小说和文学评论作品,谙熟文学创作的艰辛与痛苦,尤其像创作《白鹿原》这样的鸿篇巨制,更是要抽丝剥茧、艰苦备尝。路遥说过:“只有在暴风雨中才有豪迈的飞翔,只有用滴血的手指才能弹奏出生命的绝响。”这句话用来诠释忠实老师创作《白鹿原》的过程再恰当不过了。光构思和准备,忠实老师就用了两年时间。他查阅了大量的地方县志,主要是蓝田、长安和咸宁三个县,光摘抄相关素材就是厚厚的几大本,他还亲自到这些地方找一些当地老人了解历史掌故,丰厚小说的历史深度与广度。他当时家里孩子多,生活负担重,家里的老屋已经破败不堪却无钱维修。遇到下雨天,家里甚至找不到一块不漏雨的地方睡觉。后来,忠实老师就借宿在亲戚家的小屋中,一张小饭桌,一个板凳,便成了他“笔落惊风雨,诗成泣鬼神”的灵魂之所、追梦之地。他说:“我在创作时必须把自己关在屋里,这里笔下的人物仿佛都在我的周围活动,要是屋子里进来一个人那些人物都吓跑了,我也就写不出一个字了。”忠实老师在农家小院一住就是十年,老婆和孩子则居住在西安,直到《白鹿原》出版他才回到西安。《白鹿原》就是在这样艰苦的境况下创作出来的,过程之艰辛、过程之痛苦、过程之煎熬、过程之揪心,便可窥见。

实际上,忠实老师的《白鹿原》初稿是1988年年底才完成的,直至1992年年底才在《当代》第六期刊载,期间有四年的跨度与间隔,忠实老师一直在修改、润色和推敲中,在“寻找属于自己的句子”。他分析自己的创作历程时说:“我从初中二年级的作文课上写下第一篇小说,实际上就开始了寻找,只是那都是无意识的盲目,是从模仿赵树理的语言开始的。许多年后,当我在经过短篇小说中篇小说的探索,进入到长篇《白鹿原》的创作时,企图要‘寻找到真正‘属于自己的句子的欲望是前所未有的。”“寻找属于自己的句子”这句话源于海明威。这让我想起了杜甫的两句诗:“为人性僻耽佳句,语不惊人死不休。”不同的表达方式,却说明了一个共同的意思,就是对文学的虔诚与严谨,对文学语言个性美与特色美永无止境、至死不渝的热爱与追求。我认为,一个伟大的作家,总是有自己独特的行文个性与语言风格,忠实老师正是做到了这一点。一看到《白鹿原》,我总会想到忠实老师那沟壑纵横、褶皱遍布黝黑而平实的脸,仿佛看到了那广袤苍凉的黄土大地,闻到了那里浓浓的烟土气息。在这里,我随便撷取几段,便可窥见一斑。“能享福也能受罪,能人前也能人后,能站起也能圪蹴得下,才活得坦然,要不就只有碰死到墙上一条路可行了。”“人是个贱虫。一天到晚坐着浑身不自在,吃饭不香,睡觉不实,总觉得慌惺兮兮。人一干活,吃饭香了,睡觉也踏实了,觉得皇帝都不怯了。”“世上有许多事,尽管看得清清楚楚,却不能说出口来。有的事看见了认准了,必须说出来;有的事至死也不能说。能把握住什么事必须说,什么事不能说的人,才是真正的男人。”“朋友之交,宜得删繁就简。”

我认为,忠实老师能写出《白鹿原》这样的史诗性巨作,源自于他对陕西这片黄土地的热爱与钟情,眷恋与感恩,坚守与付出,包容与笃定。黄土高原广袤而淳厚、雄浑而苍凉、地灵而人杰,与我所在的云南红土地有着不同的别样况味。路遥、贾平凹和忠实老师都是当代中国文坛的巨擘,他们都来自于黄土高原这片丰厚的沃土,是这片土地赐予了他们创作的激情与灵性,责任与担当,操守与风骨。忠实老师出生在农村,在农村当过中、小学老师,在公社工作了十年,才调到文化局工作,大半生都在自己的老家——西安灞河边的白鹿原上度过,从没有离开过那一片土地。这也为他后来的创作作了先期的铺垫,打下了雄厚的基础。他自己曾说过:“那十年是我对中国乡村的体验、理解及生活积累最重要的时期,对农民世界的了解和感受,为我后来创作打下了最坚实的基础。”《白鹿原》深深烙上了黄土大地的印记,可谓雄浑而苍凉,慷慨而悲歌,大气磅礴,汪洋恣肆,波澜壮阔,丰厚隽永。

作品彰显个性,风格体现人格。忠实老师把自己的一生都奉献给了中国乃至世界的文学事业。作为前辈,他堪称典范,像一盏永不熄灭的火炬永远烛照在文学的天空,鼓励和引领我们慷慨前行,放飞梦想,粲然人生。其实,忠实老师是在一个普普通通的农民家庭里出生的,过着平凡而穷困的生活。1958年,仅有十六岁的他,就在《西安晚报》发表了诗歌处女作《钢·粮颂》,1965年发表散文处女作《夜过流沙沟》,1973年在《陕西文艺》发表短篇小说处女作《接班以后》,1979年发表的短篇小说《信任》,获得了1979年全国优秀短篇小说奖,还被翻译成日文出版。就在他文学初有建树的时候,1981年4月,他的父亲陈广禄因食道癌去世,享年76岁。1992年,《白鹿原》问世,他当选为陕西省作家协会主席,直至2007年,他担任陕西省作协主席长达15年之久,2001年,他当选为中国作家协会副主席,并连续担任了中国作协第六届、七届、八届三届作协副主席。他还从事过文化局工作,担任过《延河》杂志主编等等,不一而足。

忠实老师一生躬耕在文学这片沃土上,呕心沥血,殚精竭虑,竭尽所能,他对当代世界文学特别是中国文学的繁荣,对陕西的文化建设和文学发展,有着宏观的思考和践行。他倾心爱护、帮扶了一大批青年作家的成长,即使是在百忙之中,他也乐意抽出宝贵时间来满足一些青年作家的各种需求。比如他曾为根本不认识的作家王焕庆的长篇小说《抽搐》写过序,没有一点架子,只要作品质量好,他都是有求必应。2015年11月23日他重病住院,但即使是在生命垂危的境况下,他仍然按时参加了“陈忠实当代文学研究中心成立十周年暨陈忠实创作研讨会”,并在会上发表了催人泪下的讲话。这不正是忠实老师“春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。”的文学写照吗?正如鲁迅所说:“我好像一头牛,吃的是草,挤出来的是奶、血。”这句话用来评价忠实老师再恰当不过了,他务实的事业担当与高尚的人格操守,令我辈中青年作家肃然起敬,钦佩万分!

我和忠实老师是2004年春天在云南相识的。我还清楚的记得那天是2月28日。从我们相识到他的溘然离去,已有十二年零五个月了。但风景依旧,人却远走。真是“同来望月人何处,风景依稀是去年。”那个阳光明媚的春天和他的音容笑貌永远定格在了我记忆的最深处。

我记得,那是2004年2月29日,中国作协理事会结束后,作家郑千山和我,陪同62岁的忠实老师以及陈世旭、葛笑政、艾克拜尔·米吉提、尹汉胤几位作家到大理、丽江进行诗意的文学采风活动。

一路上,我们都亲切地称呼忠实老师为陈老。给我的印象,陈老不像一个蜚声文坛的著名作家,更像一个朴实敦厚的农人,没有丝毫的架子,谦虚而低调,他说话有一股浓浓的陕北口音,和他交流的时候,以致于我认为我是在和一个陕北的农民老大哥交谈,没有半点生分之感,反而是一种亲切,那是一种接近大地真切而自然的真情流露,让我仿佛闻到了黄土大地那醉人的泥土芬芳。

陈老喜欢抽那种细长细长的雪茄烟,一抽起来就停不下来。陈老抽的雪茄是那种价格低廉的雪茄,他顺手递给了我一支,我本来不抽雪茄的,但还是把它接了过来。我感到,抽雪茄的过程仿佛就是一次阅读“陈老”韵味悠长、气息浓烈的作品的过程,那袅袅升腾的烟雾弥漫四周,让人感受到了意味隽永的幽远意境。

陈老虽然话不是很多,但一路上总是有说有笑,中巴车里的气氛很是融洽。我们花了五个半小时,才从昆明抵达大理。我们在苍山脚下、洱海之滨、蝴蝶泉边、新华村口驻足欣赏,尽情徜徉,流连忘返。

我们在大理一呆就是一天半,第二天一早,也是2004年3月的第一天,我们一行七位作家又风尘仆仆地往丽江赶。三个多小时后,中巴车在丽江的古城停下了。纳西族作家沙蠡、我的胞族诗人鲁若迪基早早在美誉天下的丽江古城等候着我们并在一起交流取经,一同采风。一路上陈老对云南的风土人情、秀美风光都赞赏有加,他说,云南作家在如此大美的土地上,可以写出很多很好的作品。对此,我们四位云南籍作家深有同感,但倍感压力。忠实老师深邃的眼光深情地凝望着彩云之南的红土地,若有所思,若有所悟,仿佛又想起了生他养他的那片黄土地,想起了他为那片他所挚爱的土地所写下的那些隽永而厚重的作品。

陈老的平易近人还体现在有问必答,有求必应。大理、丽江之行,一路上我没有少向他请教一些在文学道路前行中所遇到的难题或棘手问题,陈老总是耐心解答,语重心长,一副谆谆相告、诲人不倦的样子,让我大为感动。作为一名年青的中国作协会员亦是忠实老师的弟子,我深知要想和陈老这样的文坛巨匠见上一面,比登天还难,更深知大文豪的墨宝极其珍贵。2004年3月1日,在如火如荼的丽江采风期间,我见缝插针请陈老提词,没想到“陈老”爽快地答应了。一晃十二年过去了,陈老的提词我仍珍藏于办公室内,只是忠实的墨宝还在,但陈老却已驾鹤西去。每每看到这些提词时,都会想起那个作为良师益友的陈老。陈老的提词是:“激扬时代”“品味成功 策划先行 策划专家 激扬时代”“激扬时代 策划专家 品味成功”。其他三位作家之前就已为我的激扬时代工作室提了词,我记得是2004年2月28日提的词。艾克拜尔·米吉提的提词是:“兼容并蓄 海纳百川”,陈世旭的提词是:“激扬时代”,尹汉胤的提词是:“激扬时代 无处不在 策划专家”,他们的提词让我倍感亲切、倍感珍贵、倍受鼓舞。

陈老结束彩云之南的采风活动回到西安时,一直难以忘怀这次大理、丽江之行,还专门写了篇近9000字的散文《从大理到泸沽湖》,对云南这片红土地的风土人情、秀水青山进行了独到而细腻的描写与歌咏。陈老的散文平实而隽永,奇巧而俏丽,鲜活而生动,意韵悠长,亮人眼目。他在“头上的风花雪月”章节中有着这样的描述:“苍山是深灰到黑青的颜色,一眼望不到边际的宽幅襟怀里,是大片白亮亮的建筑群,如此强烈的反衬,又如此和谐,从视觉到心理都感觉轻俏和透亮。”寥寥数笔就把大理白族文化与自然的和谐之美写了出来,一个“轻俏”,一个“透亮”,让人过目难忘,倍感新颖别致。“我很感动,一个自古以来就把风花雪月顶在头上的民族,当会是怎样的一种胸怀和心地?”这种奇巧俏丽的写法让人耳目一新,令人回味。在“凤凰山·鹤翼村”的章节中,他有着这样令人难忘的描写:“沿着两条山系之间平坦宽阔的坝子西行,黄突突的秃山在右,苍劲挺拔戴着银白雪帽的苍山在左。清凉的晨风让人忍不住敞开车窗。窗外田野里一抹翠绿。一色的蚕豆秧,如绿波涌过来,闪过去,一眼望不到边际,看多了就觉得缺少色彩的变化和调节。”在描写凤凰山时他这样写道:“这山戳进人的眼里,一满是蹭硬和干涩,根本不想触摸也不敢触碰。”这种新奇的比喻,让人眼前一亮,顿呼过瘾。在“泸沽湖畔”章节中,他还有着这样隽永醉人的描写:“那一片蒙蒙的水雾又在两座山头之间出现了,稍为宽限的时间,可以看到灰色水雾下蓝色的湖水。第一眼和第二眼的最新鲜的直感,就是沉静,一种悠远的沉静。”“站到泸沽湖边上,我的心也顿然沉静了。不想欢呼,连赞叹的词汇也不想出口,只有哦哦哟哟的呻吟。”文章的结尾,忠实老师还有这样深情自然地流露:“我也不难想象,从泸沽湖从田地里从山野里摆渡耕作放牧归来的男人和女人,漱洗完毕吃罢夜饭,女子进入花楼等待夫君时该是怎样一种甜蜜的急切;那些匆匆走过幽暗的村巷进入花楼偏门的男子该是怎样一种坦然和幸福。那些甚至需要骑马或摩托赶到另一个村寨的小伙子们,以怎样动人的痴情在两个村寨之间的山路上的每一个夜晚走向自己心中的花楼……这是怎样充溢着激情的生动的泸沽湖。”像这样发自心灵深处的描写在忠实老师《从大理到泸沽湖》一文中还有很多很多……

我还记得,自2004年至今的12年里,我与忠实老师隔三差五会通过手机相互问候,更多时候是我向忠实老师讨教和祝福之类的交流。虽然这看似次数不多的心灵交流与虚心求教和那貌似平淡如水的真诚祝福与诚挚问候,但历经岁月的积淀和发酵,变得味美而甘醇,久远而弥香,宛如从山间高处滴落的清泉,时时浸润并滋养着我,开阔了我的文学视野,宽广了我的创作思路,丰厚了我的思想灵魂,升华了我的人生境界,让我受益无穷,终生铭记,没齿难忘!“高山仰止,景行行止”,忠实老师用他做人为文处事交友的高尚人格风范与务实担当精神,树起了当代中国文学大家的卓越形象与伟岸风骨,令我心生景仰,万分感怀。

相交十余载,友谊一生,受益一生,感恩一生,铭记一生。2014年11月中旬,忠实老师大病初愈之后,因一本书的缘故又多次打扰过忠实老师,著名作家段平、官玉华历时两年采访撰写的《昂首名流·蔡金华小传》一书完稿后,忠实老师在病房里还专门为此书写过一段推荐语,印在了该书的封底,至今我仍然记忆犹新:“天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身,行拂乱其所为,所以动心忍性,增欲其所不能。孟子这段话可以说是穷其蔡金华半生之小结:生于穷乡僻壤,食不果腹中完成学业,事业将成却又累遭横祸。然,我们更多看到的是百折不挠,是百炼成钢的蔡金华。就像这部小传的书名——《昂首名流·蔡金华小传》,终成大器。”忠实老师的过誉之词,令我汗颜,更让我诚惶诚恐,但给予我更多的是,莫大的鞭策与极大的鼓舞,以及那汩汩流动永不停息的奋斗动力。往事难回首,十多年过去了,每每忆起读起,都让我心潮起伏,感慨万千。

2015年初夏的4月,听闻忠实老师病重,我多次打电话对陈老进行问候和祝福,当时忠实老师的记忆力已经开始衰退,长时间的讲话已有些吃力。虽然马不停蹄地奔波于工作生活中的繁杂琐碎之事,但我心里一直揪心着忠实老师的病情,衷心地期盼着忠实老师能战胜病魔,渡过难关。2015年11月30日,那时我在鲁迅文学院培训,鲁迅文学院副院长、著名作家、文友邱华栋突然告诉我说,忠实老师的病情恶化,已病入膏肓,人就只剩下一堆皮包骨了。我黯然无语,一阵酸楚涌上心头,眼泪已在眼眶里打转……没想仅隔五个月,忠实老师就像他父亲一样因食道系统的癌症而仙然长逝,留给我无限的思念与悲痛,只能长歌当哭,化解哀思。“故人已乘黄鹤去,纵有白鹿在人间”,忠实老师的大家风范和他的《白鹿原》系列巨作,将永远铭记在我心中,成为我继续慷慨前行、粲然人生的最宝贵的精神财富和最耀眼的指路明灯。

在忠实老师离开我们将满一百天的日子里,我写下以忠实老师1992年12月撰写的创作谈《天下谁人不识君》文章的标题为标题的此篇追忆陈老的文章,旨在深切缅怀我的良师益友,我最敬重的同道前辈,与云南的山山水水、与云南的文学艺术、与云南的作家诗人们结下深厚情感的忠实老师。

呜呼痛哉!呜呼悲哉!

忠实老师,一路走好!

2016年7月22日于昆明陋室