不同组合模式下全身垂直振动波在人体中的传递特征及影响研究

2016-12-17刘北湘

邓 茜,刘北湘

●成果报告Original Articles

不同组合模式下全身垂直振动波在人体中的传递特征及影响研究

邓茜1,刘北湘2

目的:探讨振动波从平台沿人体肢段的转移规律,从而评估全身振动(WBV)训练的潜在风险,为进一步预防训练伤害提供重要参考依据。方法:17位体育教育专业的学生运动员参与本研究,接受7种频率及2种振幅等共计14种组合模式下全身垂直振动刺激,并通过三轴加速度计及Borg主观用力感知量表获取受试者身体主要肢段的相关运动学及心理学参数。结果:(1)影响振动波传递比、主观感知强度及身体反应的关键因素是频率,振幅几乎对传递比不产生影响;(2)从平台传入人体振动波主要靠膝、髋关节进行减振,以避免振动传递到上半身与头顶部,但膝关节在振频率范围13~17 Hz之间可能产生共振而无法实现膝关节减振效果;(3)低频率(≤13 Hz)下,人体头、上肢、躯干及下肢的强度感知差异不明显,中等频率(17~21 Hz)则有明显改变,而≥25 Hz时,受试者下肢振动强度接近极限。结论:全身振动为避免振动刺激频率在人体共振范围内,应考虑降低振幅,同时将频率提高到20 Hz以上,这样既可以避免损伤危险,又能达到预期训练效果。

全身振动刺激;传递比;风险评估;Borg量表

最近10年,全身振动(Whole body vibration,WBV)已经成为运动训练中的新手段。与传统的训练方法相比,WBV训练更能快速提升受试者的肌力、爆发力与柔软度[1-4]。康复医学专家亦利用振动刺激为中风及帕金森等疾患病人进行复健工作[5-6]。而职业生物力学家却正致力于减少工作场域中的振动,探讨人体可以接受的振动强度与时间[7-8]。虽然有众多文献报道人体对于振动的反应受到振幅、振频、肌肉张力、肌肉或肢段刚度及振动时间等因素的影响,但由于学者们采用的试验方案、对象及振动设备等诸多因素差异,使大量研究结果呈现不一致[7,9-10]。振动产生机械能在人体内的传输受人体姿势、体重及肌肉收缩特征等因素的影响[4]。当外加的振动频率在传输过程中接近或等于人体肢段或器官组织的自然频率时,会产生共振现象从而使人体整体或局部器官组织的振动被增强,这对个体而言将是一种痛苦的感受。对于振动波对人体影响效应,有学者们利用BORG主观用力感知量表[11]获取受试者对其不同躯体部位的不舒适程度进行量化;也有学者利用振动传递比去探讨振动波的传递效果、人体肢段的共振频率及振动波在人体内的损耗与减震。

1 研究对象与方法

1.1研究对象

17位体育学院体育教育专业的大学生自愿参与本次试验,其平均年龄(21.58±2.85)岁,身高(174.65±6.27)cm,体重(72.56±7.68)Kg,平均训练年限(6.21±3.55)年。试验前所有受试者需经过一般医学检查,去除有神经、肌肉、骨骼疾患及认知、生理功能障碍者。被选定对象需详细阅读试验相关的规定,熟悉试验程序,同时在试验协议书上签字。

1.2研究方法

(1)参与者被要求裸足、站立于Power Plate垂直振动平台(美国)上,膝关节稍弯曲成5°~10°(0°意旨膝关节完全伸直状况),两足平行彼此分开与肩同宽。本研究垂直振动幅度设置为2 mm及4 mm,频率选择依次为5、9、13、17、21、25及30 Hz,共计14种组合。

(2)每个受试者都要对每种振动频率熟悉约30 s时间,接着将振幅设置成2 mm,7种频率以随机方式选择而进行试验测试。每种条件下,参与者暴露于振动平台上约60 s,2次试验间隔5 min的时间休息。

(3)使用7个三轴加速度计(ActiGraPh GT3X,简称GT3X+,重19 g),用弹力医用胶布将其中6个分别固定于受试者的脚跟、踝关节、膝关节、髋关节、胸骨切迹、额头、肘关节处,第7个加速度计被固定在振动平台上,与参与者的两足平行,用来准确测量振动台的加速度输入。加速度计的轴取向如下:(a)垂直轴与胫骨或股骨长轴平行;(b)内外轴(左右)与胫骨和股骨在额状面内垂直;(c)前后轴即与正常皮肤表面垂直。

(4)每次试验GT3X+数据采集时间与振动设置时间一致(60 s)。通过自带分析软件,在测试前进行初始化设置,并在测试后通过该软件采集和分析研究所需数据。考虑到受试者平衡能力的差异,故在60 s的试验中,数据选择从开始后15 s到45 s的(共计30 s)数据用于分析。

(5)三轴加速度合成。由于每个测试点在全身振动期间其三轴(三维)加速度是同步的,故利用勾股定理对每处加速度进行合成。然后,将获得的30 s合加速度数据500 ms为1段,共分成60段,通过检测每段中的最大加速度而对峰值加速度进行标准化,取其平均值用于进一步分析。

(6)根据BORG[11]10等级主观感受振动强度量表(0表示没有感觉;0.5表示非常非常弱;1表示非常弱;2表示弱;3表示适度;4表示有点强;5表示强;7表示非常强;10表示非常非常强),将躯体分为头、躯干、上肢及下肢等4个主要部位,在每次振动暴露30 s后,要求受试者从BORG表里选择一个等级数目以对身体4个部位的振动强度进行评价。BORG感知用力等级测试完成后,受试者被要求回答如下2个问题:(a)你感觉到躯体最强的振动在哪个部位?(b)你躯体哪个部位感到最舒服?

1.3数理统计法

经过低通滤波(切断频率30 Hz)对原始加速度数据进行平滑处理,以SPSS17.0软件计算身体各测量点的加速度均方根最大值及传递比。其中振动传递比是身体各部位加速度均方根最大值和振动平台加速度均方根最大值的比值,若身体该部位是减振,则传递比<1,反之是放大振动(传递比>1)。以肩峰点及肘关节点传递比均值代表上肢、以胸骨切迹点及剑突点传动比均值代表躯干、以髋、膝、踝关节点的传递比均值代表下肢,以额点传递比代表头部再次对不同振频及振幅下人体头、躯干、上肢、下肢进行分析。Borg等级主观感觉强度量表数据以平均数和标准偏差形式进行分析。所有参数的显著水平设定p=0.05。

2 研究结果

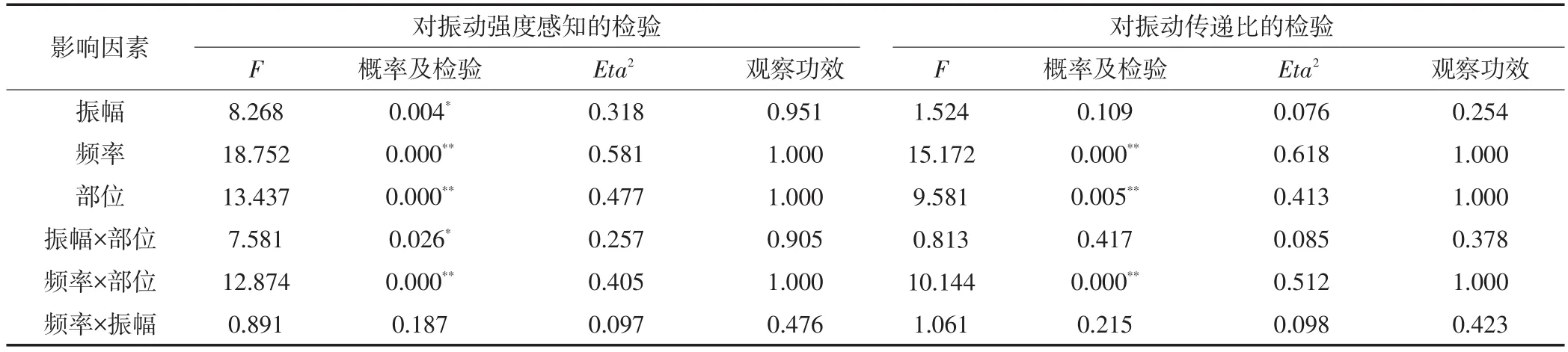

2.1影响等级强度感知得分的多因素检验

表1结果显示:(1)对振动强度感知的检验可获得3条信息。其一是3个主效应,振幅因素(F=8.268,Sig=0.004<0.01)、频率因素(F=18.752,Sig=0.000<0.01)及部位因素(F=13.437,Sig=0.000<0.01)均达到非常显著水平,说明不同振幅、频率及身体部位对振动感知强度产生显著的影响作用;3个交互效应中,频率×部位(F=12.874,Sig=0.000<0.01)及振幅×部位(F=7.581,Sig=0.026<0.05),充分说明不同频率与不同部位之间及不同振幅与不同部位之存在交互影响作用;而频率×振幅(F=0.891,Sig=0.187>0.05)对振动强度感知无影响作用。其二是主效应及交互效应的影响力,由Eta2值的大小不难发现,影响作用排序为频率(Eta2=0.581)>部位(Eta2=0.477)>频率×部位(Eta2=0.405)>振幅(Eta2=0.318)>振幅×部位(Eta2=0.257)>频率×振幅(Eta2= 0.097)。其三是振幅、频率及部位等3个主效应影响力的观察功效都接近1,可以认为这3个因素的检验效能较大,无需增加样本,本试验所获得数据能够说明问题。

(2)同样地,对传递比影响因素检验也可获得3条信息。其一传递比只受频率(F=15.172,Sig=0.000<0.01)、部位(F=9.581,Sig=0.005<0.01)及频率×部位(F=10.144,Sig=0.000<0.01)交互作用的影响,而无振幅、频率×振幅及振幅×部位的影响无关。其二是主效应及交互效应的影响力排序是频率(Eta2=0.618)>频率×部位(Eta2=0.512)>部位(Eta2=0.413)。其三是只有频率及部位等2个主效应影响力的观察功效接近1,而主效应振幅的观察功效为0.254,说明其检验效能太低,若想进一步确认振幅是否影响传递比,有待于增加样本量做进一步观察。

表1 对Borg等级强度得分及振动传递比的多因素方差分析检验Table1 Multiple analysis of variance test on Borg ranking score and transfer ratio

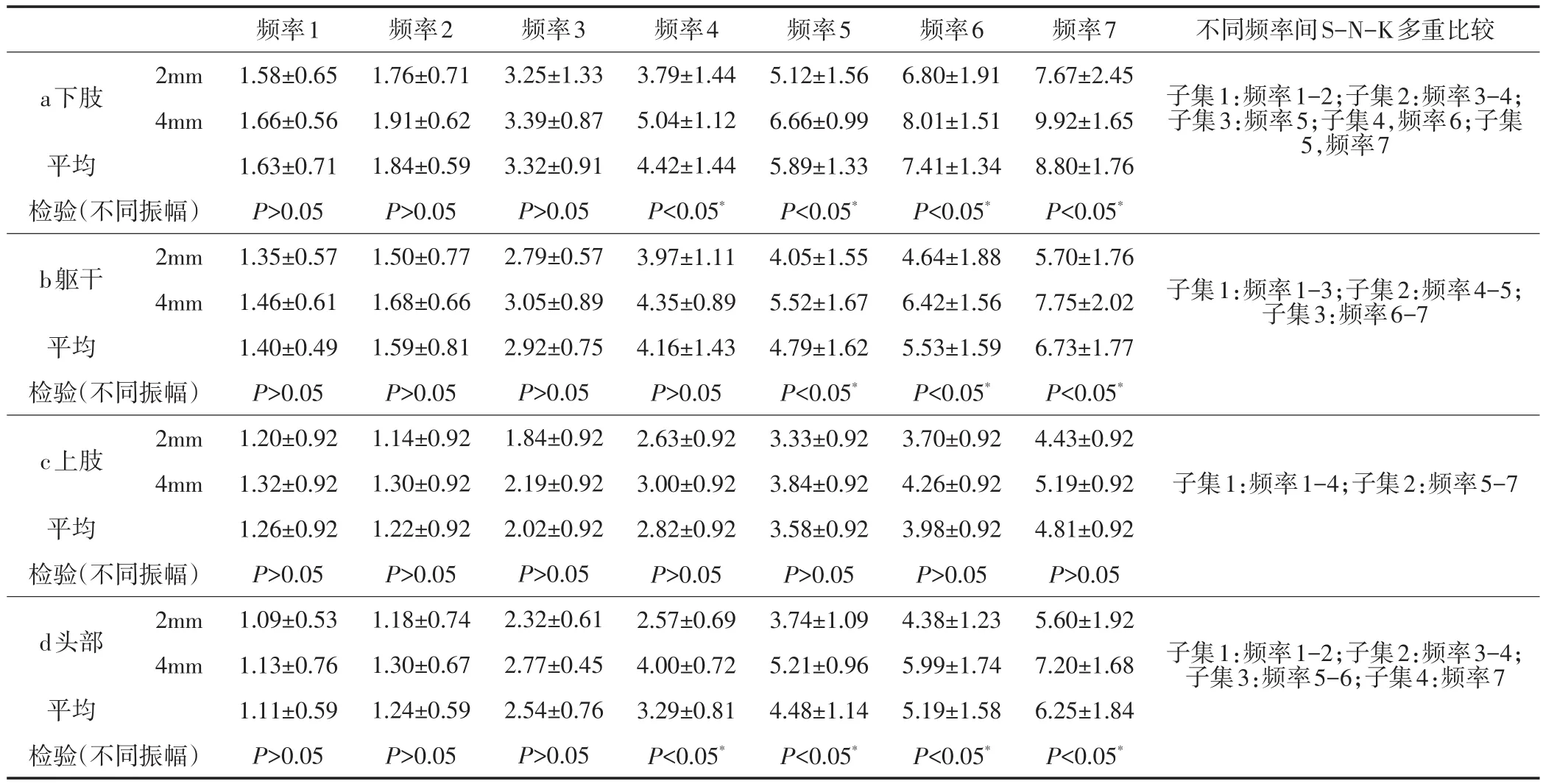

2.2不同振动模式组合下振动感知强度差异比较

表2显示:(1)相同振幅下,不同振动频率对受试者振动强度感知(Borg感知用力)有显著影响。从整体效果看,无论是下肢、躯干、上肢还是头部,随着振动频率增加,受试者4个部位的感知强度呈增加趋势。进一步分析显示:在7种频率的影响中,对下肢产生5个子集,即频率5~9 Hz、13~17 Hz、21 Hz、25 Hz及30 Hz,其对应的强度依次为“非常弱—适度—有点强—强—非常强”;对躯干产生3个子集5~13 Hz、17~21 Hz及25~30 Hz,其对应的强度依次为“弱—有点强—强”;对上肢产生两个子集,5~17 Hz及21~30 Hz,其对应的强度分别为“弱—适度”;对头部产生4个子集,5~9 Hz、13~17 Hz、21~25 Hz及30 Hz,其对应的强度分别为“很弱—适度—有点强—强”。

(2)同频率下不同振幅对受试者振动强度感知(Borg感知用力)产生显著影响作用。从整体情况下,振幅增加(从2 mm增至4 mm),受试者明显感知振动强度呈增加之势。进一步深入分析显示:对下肢,当频率≤13 Hz,振幅增加引起的振动强度感知差异不明显(P>0.05),只有当频率为17 Hz、21 Hz、25 Hz及30 Hz时,振幅增加才能带来振动强度感知的显著改变;同样地,对躯干及头部,只有当频率分别≥21 Hz及≥17 Hz,振幅增加才有振动强度感知的显著改变;对于上肢,在本研究探讨的7种频率范围内,振幅从2 mm增至4 mm似乎对受试者的振动强度感知均无影响(P>0.05)。(3)相同频率及相同振幅下,受试者身体的不同部位所感知到振动强度存在差异。从整体特征看,当频率≤13 Hz时,同振幅下,人体的头、上肢、躯干及下肢等4个部位的强度感知差异不明显;当频率为17~21 Hz时,受试者感知下肢、躯干及头部的振动强度差不多,但明显都要高于上肢;当频率等于25~30 Hz时,受试者感知下肢振动强度显著高于躯干与头部,而躯干及头部的振动强度显著高于上肢。

表2 不同振动模式下,人体不同部位的振动感受差异表Table 2 Difference of perception of human body in different vibration mode

2.3不同振动模式组合下振动传递比差异比较

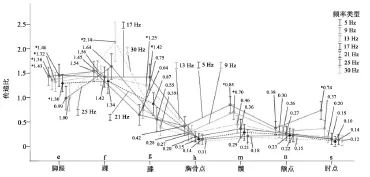

图1显示:(1)在所探测的频率范围内,从髋关节、胸骨体、额头与肘关节等上半身各部位振动波传递比均没有超过1的,且都表现为当频率等于5 Hz时,传动比最大(对应值依次为0.85、0.42、0.38及0.74);上半身所测各部位的传递比一致表现为随着频率的增加而逐渐降低。

(2)脚跟处,当频率为25 Hz和30 Hz时,其传递比分别为0.99及1.00(接近1),而其余频率5、9、13、17及21 Hz上,传动比都大于1,大小分别为1.43、1.36、1.32、1.46及1.30;踝关节处,在所有频率上传递比都大于1,即频率5、9、13、17、21、25及30 Hz对应的传递比分别为1.54、1.56、1.45、1.42、1.34、1.64及2.14;在膝关节处,只有当频率为13 Hz、17 Hz时,其传递比大于1,分别为1.42及1.25,其余情况下传递比均小于1。

(3)从身体下半身来看,传递比随频率的变化规律与上半身不同,其中膝关节在17 Hz时,传动比取得最大值(1.42);脚跟位置在频率≤25 Hz范围内,其传递比都大于1,而当频率25~ 30 Hz范围内其传动比基本接近1,这说明脚跟不是增加就是维持振动平台传入的加速度,它不会有任何减缓作用;当振动波传到踝关节,它在所有频率下的传动比都大于1,故可认为踝关节是放大平台传入加速度的部位,进一步分析发现,当频率处于21 Hz以下,其传递比基本保持1.5倍左右的速度,然后在25 Hz时开始增加,30 Hz时出现突增,达到2.14倍。

图1 不同振动频率下躯体不同部位传递比变化图Figure1 Change diagram of transfer ratio of different human body in different vibration frequency

(4)躯体部位点越是远离平台,往胸骨点(胸骨切迹)及额点(额头)方向靠,其传递比越小,越是靠近振动平台(脚跟、踝等部位),其传递比会比较高。从探测的振动频率范围看,当频率为5 Hz和9 Hz时,脚跟和踝关节传递比都大于1,可是膝关节在这个频率范围内传递比均小于1,而当频率在13~17 Hz范围内,脚跟、踝、膝3处的传递比都大于1,即依次对平台传入加速度进行放大。

2.4不同振动模式组合下身体反应分析

本研究要求受试者接受振动训练后对5个问题作出选择(即每种振动频率完后都要回应)。采用多选题形式回应。若受试者对每个躯体部位的感觉选项中超过2项,则认为受试者在该部位有不舒服的感觉。

(1)足部反应包括:A、脚跟处是否舒服;B、踝关节是否有紧的感觉;C、脚掌是否发痒或发热;D、完后双脚皮肤是否很红;E、两脚是否发凉或发麻。

(2)小腿反应包括:A、小腿是否很紧;B、膝关节是否很紧;C、小腿是否发麻;D、小腿是否疼痛;E、小腿是否痉挛。

(3)大腿反应包括:A、大腿是否很紧;B、髋关节是否很紧;C、大腿是否发麻;D、大腿是否疼痛;E、大腿是否痉挛。

(4)躯干反应包括:A、下背是否疼痛;B、腹部是否疼痛;C、胸廓是否疼痛;D、后背是否很紧;E、脏器是否有下坠的感觉。

(5)头部反应包括:A、头部是否晕眩;B、是否发生耳鸣;C、耳朵是否发痒;D、视线是否模糊;E、是否有恶心想吐的感觉。

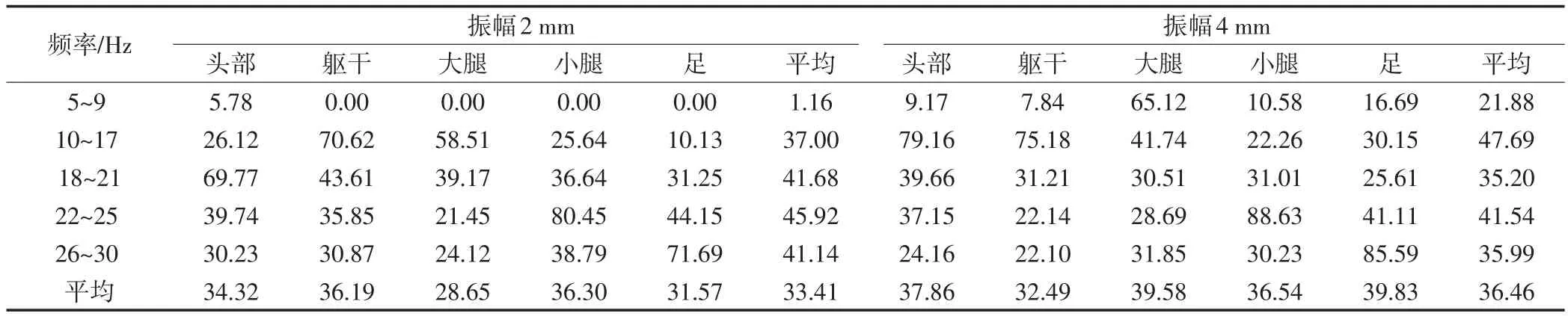

表3显示:(1)两种振动幅度下,不同振动频率对受试者身体不同部位产生的反应存在显著差异,即振幅为2 mm及4 mm对应的Pearson卡方值X2分别为57.44、49.17,其对应概率P均为0.000;另一方面,振幅增加亦对身体不同部位的反应产生不同的迁移现象,即当振幅为2 mm时,反应最先发生在躯干与大腿,随后传向头部,然后小腿;而当振幅为4 mm时,反应最先发生在大腿,然后传向头部及躯干,最后传向小腿。

(2)当振幅为2 mm时,头部与大腿最不舒服感发生的频率区间分别在18~21 Hz与10~17 Hz,此时分别有69.77%及58.51%的受试者做出不舒服回应;而当振幅增加至4 mm时,头部及大腿最不舒服感发生的频率分别前移至10~17 Hz及5~9 Hz,此时受试者不舒服回应率分别为79.16%及65.12%;躯干、小腿及足3个区域在2种振幅下,发生不舒服的频率区间基本不变,即分别为躯干(10~17 Hz)、小腿(22~25 Hz)及足(26~30 Hz)。

表3 不同振动模式下,人体不同部位的身体反应应答百分率差异统计表/%Table 3 Percentage difference statistics on human body response of different parts in different vibration mode/%

(3)振幅增加,头部、躯干、大腿、小腿及足不舒服反应的严重性均呈现增加趋势,即头的反应从69.77%增至79.16%,躯干从70.62%增至75.18%,大腿从58.51%增至65.12%,小腿从80.45%增至88.63%,足从71.69%增至85.59%;进一步分析发现:人体躯干及以上部分不舒服的频率区间基本是21 Hz以下,而下肢(大腿、小腿及足)最不舒服的频率区间应在22 Hz以上。

3 分析与讨论

3.1从不同振动模式受试者Borg用力感知看

人体对振动幅度及频率所产生的整体不适感觉对于判断对于振动器械如何应用于训练和康复将是非常重要的。若能准确定位人体下肢足、踝、膝、髋及头部等部位的适宜加速度负载,则为察知身体潜在风险提供更深层信息。本研究7种频率、2种振幅所产生14组合结果中,基于BORG量表发现:随着振频及振幅的增加受试者上肢、下肢、头部及躯干的振动强度感知均呈增加之势,而上肢在所有的频率和振幅(2 mm和4 mm)下的主观强度感知是相似的。据THUONG[12]研究报告,振动频率是引起受试者不舒适的主要原因。ALIZADEH[9]在测量振动波在有无脊髓损伤的男性体内传播时,让受试者以不同体位、不同频率(25、35、45 Hz)及振幅(0.6、1.2 mm)被动暴露于WBV中,结果发现:振动频率对振动波传递率的贡献最大,其次是膝关节角度,振幅贡献最小。本研究中,Eta2值表明振幅对Borg感知用力的影响力排在频率及振动部位之后,而对传递比更是没有影响力(Eta2=0.076,P>0.05),这进一步左证了ALIZADEH的研究结论。本研究中,受试者采用直立、膝稍微屈曲于振动平台上,振动波主要是由脚底进入人体,这样人体下肢中的踝、膝、髋关节的作用类似于弹簧或阻尼,能扮演减缓振动波的传递角色,但在传递比最大值发生的频率上,有可能是该物体的共振频率[14-15]。

3.2从不同振动模式人体节段对振动波传递比变化看

本研究发现,受试者膝关节的传递比在13 Hz及17 Hz时,传递比大于1,这可能暗示13~17 Hz之间存在膝关节的共振频率,因而无法利用膝关节来进行减振,同时有58.51%(振幅2 mm)从受试者报道大腿最不舒服反应的频率在9~17 Hz,也从另一方面暗示可能膝关节处出现共振,使大腿振荡作用被强化而引起不舒服加剧,故可推测膝关节处的共振频率应在13~17 Hz之间,这一发现与MATSUMOTO[16]对于膝关节的观察相类似。本研究中还发现,受试者上臂(肘)及额头传递比最大值均出现在5 Hz左右,这也与MATSUMOTO研究结果一致,他对3种不同的站姿(一般、屈腿和单脚)的试验中发现,人体头部及上肢的共振频率一般姿势约为5.5 Hz,屈腿时降为2.75 Hz,单脚站立为3.75 Hz。髋关节在所有频率下的传递比均小于1,故髋关节在减缓对身体上半部加速度方面扮演着非常重要的角色,显然人体髋与骨盆结构是人体为了避免外来振动对人体产生伤害而具有独特性机制。

据HARAZIN研究发现[17]:当频率处于16~20 Hz时,随着频率的增加,传递到髋、肩与头部的振动强度会减少。MESTER等[14]提出随着振动频率的增加,主动减振开始发挥效果,使得力量传递随之减少,因此振动频率较高时,如超过20 Hz时,振动引发的传递力量会减少。CREWTHER[18]选择10 Hz、20 Hz和30 Hz进行振动研究发现:20 Hz时的重力加速度最大,而本研究观察到膝关节出现最大传递比(即产生最大加速度)的频率为17 Hz,这个结果与CREWTHER结果接近。另一方面,本研究发现,当频率超过21 Hz时,随着频率增加,膝、髋、胸骨点等部位的传递比急剧下降,这很可能是因为人体受到较高频率的刺激时,肌群会随着频率增加而变得更加活泼,从而增强了主动减振效果。对于人体这种减振机制显然不是肌梭的单纯反射,而是一个保护内在器官和头部的策略问题,因为下肢肌梭的单纯反射,将会导致传递因子增加,而肌肉活动和减振的努力主要是在5~20 Hz左右,这个范围是人体内在器官、头和眼球的共振范围。如减振不利达到了眼球的共振范围,人体会产生“眼球震颤症”,并引起头部的不舒适。本研究结果中,当振幅从2 mm增至4 mm,头部最不舒服感从18~21 Hz降至10~17 Hz,而躯干最不舒服频率区间在10~17 Hz。缩合上述学者及本研究的结果,建议使用全身振动进行训练与康复时,为避免人体自身的共振频率,振动刺激或训练频率最好大于20 Hz。

3.3从不同振动模式受试者身体反应情况看

本研究在振幅4 mm、振频10~17 Hz情况下,头部及躯干最不舒服,回应率分别高达79.16%及75.18%。从具体回应情况看,受试者对头的回应主要集中在“头晕”、“耳鸣”及“视线模糊”,对躯干的回应以“下背疼痛”及“后背很紧”。本研究受试对下肢节段最不舒服的回应中,依次为大腿(5~9 Hz)、小腿(22~25 Hz)及足(26~30 Hz),其中受试者对大腿的具体回应集中于“大腿很紧”及“大腿发麻”,对小腿具体回应集中于“膝关节很紧”及“小腿发麻”,对足具体回应集中于“踝关节很紧”、“脚掌发痒或发热”及“双脚皮肤发红”。CREWTHER等[18]让17位受试者接受10、20和30 Hz的振动训练中,有2位退出试验(其中1位是髋关节处严重不舒服,另1位是有严重的头晕现象),有6位有脚掌发热,有5位有下肢发痒。还有学者报道[19-20]类似反应现象,如人体上部有头晕、耳鸣、呕吐、脏器下坠感,下肢有关节发紧、大、小腿抽筋、发麻、脚掌发冷、发红、发痒或发热等。本研究中受试者身体反应与先前学者报道的现象大多数类似,只是没有受试者出现呕吐、肢段抽筋及脚掌发冷等现象,也没有受试者因反应过度严重而终止试验,也很可能是因为本研究的试验对象都是体育专业的学生,其体适能状况可能较优的缘故。

目前对不同振动模式下出现的受试者身体反应多样化原因并不是很清楚,特别随着频率增加(超过25 Hz),下肢出现的各种症状更是没有获得足够的解释理由。CREWTHER等人推断随着振动频率增加,平台与脚之间的接触频率也随之增加,造成脚的温度也随之提高。基于此,CREWTHER等建议在应用全身振动训练时应对特定较容易过敏和受伤的族群要特别小心,尤其是使用高频率(30 Hz以上)和高振幅而产生较高的重力加速度的振动刺激时,要特别监控受试者的主观身体反应。MESTER等[21]提出振动刺激期间,血管会变形,导致总末稍压力降低,并推测这大概是由于振动刺激打开更多微血管或扩大血管,或者两者都是,这种方式也许可以增加肌肉中微血管的总表面区域,因此血管和肌肉纤维间的气体与物质的新陈代谢将被促进。这可能也是造成下肢红、热与痒的现象。

4 结论

(1)振幅、频率、振动部位均对BORG主观强度感知产生显著影响作用,且振幅与部位及频率与部位间存在交互效应;频率、部位及两者交互亦显著振动波在人体节段中传递比,而振幅对传递比几乎无影响效应,其中振动频率是影响主观强度感知及传递比的最主要的因素。

(2)人体主要减振部位主要是髋关节及膝关节达成,对于髋关节以上的身体部位,不论何种频率,其传递比均小于1,此应为保护上半身的内脏器官与头部应对策略;膝关节的共振频率范围可能在13~17 Hz之间,因此在此频率范围内,受试者无法利用膝关节来达到减振的效果

(3)从Borg主观振动强度来看,在振幅4 mm,频率超过25 Hz以上,强度感知达9.92,接近超强极限值10,这显然太强;当频率低于13 Hz,振动刺激强度值基本上≤3,显得有些强度不足,而频率13~20 Hz之间又是人体的共振区域。为避免振动刺激频率在人体共振动范围内,应考虑降低振幅,同时将频率提20 Hz以上应是适宜的。

[1]BOGAERTS A,DELECLUSE C,CLAESSENS A L,et al.Impact of whole-body vibration training versus fitness training on muscle strength and muscle mass in older men:a 1-year randomized controlled trial[J].J Gerontol A Biol Sci Med Sci,2007,62:630-635.

[2]DELECLUSE C,ROELANTS,M,VERSCHUEREN S.Strength increase after whole-body vibration compared with resistance training[J].Medi⁃cine and Science in Sports and Exercise,2003,35(6):1033–1041.

[3]ISSURIN V B.Vibrations and their applications in sport and Physical Fit⁃ness[J].Journal Sports Medicine,2005,45:324-326.

[4]MESTER J,KLEINODER H,YUE Z.Vibration training:Benefits and risks[J].Journal of Biomechanics,2006,39:1056-1065.

[5]MARTIN B J,PARK H S.Analysis of the tonic vibration reflex f1uence of vibration variables motor unit synchronization and fatigue[J].Europe⁃an Journal of Applied Physiology and Occupational Physiology,1997,75(6):504-511.

[6]EBERSBACH G,EDLER D,KAUFHOLD O,et al.Whole body vibration versus conventional physiotherapy to improve balance and gait in Parkin⁃son’s disease[J].Arch Phys Med Rehabil,2008,89:399-403.

[7]DICKIN D C,MCCLAIN M A,HUBBLE R P,et al.Changes in postural sway frequency and complexity in altered sensory environments follow⁃ing whole body vibrations[J].Hum Mov Sci,2012,31:1238-1246.

[8]SONZA A,ROBINSON C C,ACHAVAL M,et al.Whole body vibration at different exposure frequencies:infrared thermography and physiologi⁃cal effects[J].Sci World J,2015,12:114-117.

[9]ALIZADEH M M,MASANI K,POPOVIC M R,et al.Whole-Body vibra⁃tion during passive standing in individuals with spinal cord injury:ef⁃fects of plate choice,frequency,amplitude,and subject’s posture on vi⁃bration propagation[J].PMR,2012,4:963-75.

[10]SONZA A,MAURER C,ACHAVAL M,et al.Human cutaneous sen⁃sors on the sole of the foot:altered sensitivity and recovery time after whole body vibration[J].Neuro sci Lett,2013,533:81-85.

[11]BORG G.Psychophysical bases of perceived exertion[J].Medicine and Science in Sports and Exercise,1982,14:377-381.

[12]THUONG O,GRIFFIN M J.The vibration discomfort of standing per⁃sons:0.5–16-Hz fore-and-aft,lateral,and vertical vibration[J].J Sound Vib,2011,330:816-826.

[13]RUBIN C,POPE M,FRITTON J C,et al.Transmissibility of 15-hertz to 35-hertz vibrations to the human hip and lumbar spine:determining the physiologic feasibility of delivering low-level anabolic mechanical stimulit oskeletal regions at greates trisk of fracture because of osteopo⁃rosis[J].Spine(Phila.Pa.1976),2003,28:2621-2627.

[14]MESTER J,SPITZENFEIL P,SCHWARZER J,et al.Biological reac⁃tion to vibration implications for sport[J].Journal of Science and Medi⁃cine in Sport,1999,2(3):211-226

[15]RANDALL J M,MATHEWS R T,STILES M A.Resonant frequencies of standing humans[J].Journal of Ergonomics,1997,40:879-886.

[16]MATSUMOTO Y,GRIFFIN M J.Dynamic response of the standing hu⁃man body exposed to vertical vibration:Influence of posture and vibra⁃tion magnitude[J].Journal of Sound and Vibration1998,212(1):85-107.

[17]HARAZIN B,GRZESIK J.The transmission of vertical whole-body vi⁃bration to the body segments of standing subjects[J].Journal of Sound and Vibration,1998,215(4):775-787.

[18]CREWTHER B,CRONIN J,KEOGH J.Gravitational forces and whole body vibration:Implications for prescription of vibratory stimulation[J]. Physical Therapy in Sport,2004,5:37-43.

[19]POPE M H,MCLEOD K,MAGNUSSON M,et al.Transmission of whole body vibrations in the 10-40Hz range into the hip and lumbar spine[M].Atlanta Press,1996.

[20]RITTWEGER J,BELLER G,FELSENBERG D.Acute physiological ef⁃fects of exhaustive whole-body vibration exercise in man[J].Clinical Physiology,2000,20(2):134-142.

[21]MESTER J,KLEINODER H,YUE Z.Vibration training:Benefits and risks[J].Journal of Biomechanics,2006,39:1056-1065.

Transfer Characteristics and Effects of Vertical Whole Body Vibration under Different Combined Mode

DENG Qian1,LIU Beixiang2

(1.College of PE,Southwestern University of Finance and Economics,Chengdu 610074,China;2.Dept.of Sports Medicine,Chengdu Sport University,Chengdu 610041,China)

Purpose:To explore the characteristics of transfer of vibration from platform surface to human body segment,and assess the potential risk of whole body vibration,then make some references on prevention of training injuries.Methods:Seventeen PE major college students voluntarily participated in this study,14 combined modes whole body vibration training consisted of 7 frequencies and 2 amplitudes were performed on each participants,and kinetics and psychology parameters of main segments were acquired by three-axis accelerator and Borg scale.Results:1)the key factors of transfer ration,perception inten⁃sity,and physical reaction were frequency,the amplitude had hardly effects on transfer ratio,2)the key segments of reduced vibration from platform were knee and hip joints,those can avoid the transfer of vibration to upper body and heads,however,the knee joints may cannot reduce vibration owing to produc⁃ing resonance at the ranges between 13-17Hz,and 3)the perception intensity differences were not observed on head,upper extremities,truck,and lower ex⁃tremities under lower frequencies(≤13Hz);Differ significantly under medium frequencies(17-21Hz);the lower extremities vibration intensity close to limit under higher frequencies(≥25Hz).Conclusions:In order to avoid injuries and meet the requirement of training,the whole body vibration should avoid the res⁃onance frequencies ranges,therefore,the amplitude should be reduced and the frequencies should be reached above 20Hz.

whole body vibration;transfer ratio;risk evaluation;Borg scale

10.13297/j.cnki.issn1005-0000.2016.04.005

G 804.6

A

1005-0000(2016)04-297-06

2016-04-08;

2016-06-18;录用日期:2016-06-19

国家自然科学基金项目(项目编号:11272068)

邓茜(1978-),女,四川内江人,讲师,研究方向为体育教育与运动训练。

1.西南财经大学体育学院,四川成都611130;2.成都体育学院运动医学系,四川成都610041。

振动训练虽然早已被运动训练专家作为训练工具被广泛使用,有些教练员及运动员为了加强训练效果,而使用高强度(高振频与高振幅)的振动刺激去提升训练效果。有些刺激强度显然大大超越了IS02631-1(人体全身振动暴露的评价国际标准)所规定的安全范畴,从而有可能使受试者受伤。由于目前尚未查阅到国内外有关运动员接受不同振动刺激强度时的身体反应相关数据,故有必要对不同频率下的垂直式全身振动(WBV)对运动员身体所产生的影响进行探索,揭示人体不同部位对不同频率振动波传递效率,从而找出振动训练适用的振频,为预防训练伤害提供重要的参考依据。