远去的马蹄声

2016-12-16贺捷生编文

贺捷生/编文

沈尧伊/绘画

远去的马蹄声

贺捷生/编文

沈尧伊/绘画

沈尧伊

1943年生于上海,浙江镇海人。长年从事连环画、版画、油画创作和美术教学,先后于天津美术学院、中国戏曲学院舞台美术系和中国人民大学艺术学院任教。教授、博士生导师。现为中国美术家协会连环画艺术委员会主任,北京市美术家协会顾问。文化部1992年优秀专家,1999年国家人事部中青年有突出贡献专家。

贺捷生

贺龙元帅之女,湖南桑植人,中国人民解放军少将,军旅作家,军事科学院军事百科研究部原部长。先后调入军事科学院、总政治部、武警部队等单位从事研究和宣传工作。20世纪80年代,开始文学创作。发表了《共青畅想曲》《击毙二王的报告》《祝你一路平安》三部报告文学作品,在读者中引起很大反响。1996年被授予少将军衔。《父亲的雪山,母亲的草地》获人民文学奖优秀散文奖。

1 嘀嗒、嘀嗒、嘀嗒……嘀嗒、嘀嗒、嘀嗒……初次来到这个世界,我敢说,没有谁比我听到了更多的马蹄声,也没有谁像我那样整日整夜地枕着马蹄声入眠,更没有谁像我那样每天等待着那串马蹄声的响起,就像等待日出和日落。

2 我是红军的女儿,出生在1935年11月1日。母亲说,那天,在我的故乡湖南桑植,父亲派来照顾她的卫生员因事外出了,屋里只剩下她一个人。就在这时,我急不可待地出生了。母亲蹇先任是个坚强无比的女战士,在战场上出生入死,什么困难没有经历过?屋里没有第二个人,她自己果断地拿起剪刀,剪断了脐带。听见我发出第一声啼哭,疲惫的母亲笑了。

3 一阵嘀嗒嘀嗒的马蹄声由远而近,像风一样刮过来。父亲贺龙在前线听到我出生的消息,欣喜若狂。刚好打了大胜仗,他喜上加喜,骑上他那匹高头大马,火速赶回洪家关的贺家老屋,一进房门就把正在熟睡的我抱起来。我一下被他粗硬的胡子扎醒了,可能那时的我,把他强烈的爱当作对我的侵犯,不禁哇哇大哭。

4 回到前线,为了祝贺我的诞生和刚刚取得的胜利,父亲和伯伯、叔叔们纵情喝起酒来。父亲说:“我家小毛毛出生了,还没有取个名字呢,你们给我出个主意吧!”部队的副总指挥,我的姨父萧克说:“小毛毛一出生部队就打大胜仗,是个好兆头。正好总指挥姓贺,就叫她贺捷生吧!”这就是我的名字的由来。

5 部队马上就要出发了。父亲把一位最忠厚、最亲近的亲戚找来,对他说:“部队这次要走很远,一年半载回不来,而且越走越荒凉,越走气候越冷。毛毛刚刚出生,实在没法带走,留给你抚养,好吗?”亲戚满口答应,说回去给孩子找个奶妈,过两天来接她。分手时,父亲还给了他一些钱。但两天过去了,左等右等,那位亲戚却没有露面。父亲急了,抱着我登门拜访,却一头撞在门环上。邻居说,这家人两天前就搬走了。

6 父亲对母亲说:“看来没有人敢收养我们的孩子。罢了,我们干革命,不就是为了下一代吗?这孩子我们自己带走,只是路上要辛苦你了。”这时我正在父亲怀里撕心裂肺地哭,母亲一把抱过去,紧紧把我搂在怀里,说:“不哭不哭,小毛毛,妈妈再苦再累也要把你带走,无论路有多远,天有多冷,都不把你丢下!”

7 1935年11月19日,红二方面军从湖南桑植县刘家坪出发长征。那时,我生下来才十九天。父亲和母亲把我放在一只由小骡马驮着的摇篮里,让我也成了这支浩浩荡荡的长征队伍中的一员。军号响了,部队上路了,我的耳边响起了嘀嗒嘀嗒的马蹄声。那时而敲打在岩石上,时而深陷在泥沼里的马蹄声,真真切切地飘落在我涓涓细流般的血脉里,并让我一生注定与它命运相连。

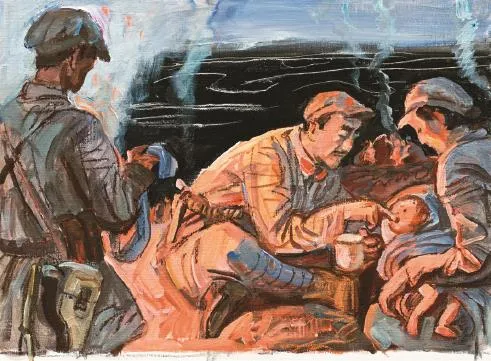

8 母亲生下我就没奶,每到宿营地,都抱着我四处找奶。老乡们见红军中还有婴儿,非常稀奇,有奶的婶子和大姐,纷纷把我从母亲怀里接过去,争着喂我。母亲利用这个机会,给她们讲革命道理,说红军是穷人的队伍,我们千里转战,就是为让老百姓过上好日子。

9 一个懵懂的孩子,饿了,尿了,骨头被小骡马颠得快要散架了,我只会哭,不停地哭。久而久之,如果我不哭了,叔叔、伯伯和阿姨们反而感到不习惯。因为一旦我不哭,多半是病了,哭不出来了。有一次,我病得很重,不吃不哭不睁眼,长征路上又没有药。当地老百姓告诉妈妈一个偏方:用百年老灶的土,加上蛋清和成泥,糊在我的肚脐上。这个偏方还真管用,两三天后我又有力气哭了。父母听到我的哭声,悬着的心才放下了。

10 每到宿营地,大家都安排我和母亲住能遮风挡雨的房子。指战员经过我们居住的屋外,总要停下听一听,看看我在哭,还是在笑。有一次,我又病了,两三天没听到我的动静,大家的脸上笼罩着一片阴云,以为我活不成了。有位叔叔找了块花布,递给我母亲说:“娃儿走的时候用这块花布包她吧,她到底是个女孩。”

11 三天后,我又哭了。我嘹亮的哭声,使大家笑逐颜开,心花怒放。长征队伍前面看不见头,后面看不见尾,叔叔阿姨们传递着—句话:捷生又哭了!捷生又哭了!

12 在乌蒙山,部队趁夜突出重围,走几十里山路不能出声。我被母亲用小被子死死捂住,差点儿背过气去。过了封锁线,父亲看见我们累得喘不上气,就把我接过去,用大衣裹在怀里,指挥队伍奋勇向前。偎依在他那温暖的胸膛,我仿佛回到了母亲的肚子里,仿佛那一路上嘀嗒嘀嗒的马蹄声,仍是母亲的心跳。

13 在一个山垭口,两边山头上突然出现了敌人。父亲拍马迎战,调动部队迅速把敌人压下去。就在他指挥部队迎敌的时候,我像个飞起来的包裹,从他怀里颠了出去,重重地摔在草丛中。

14 离开了父亲温暖的怀抱,山风像水那样徐徐漫来,摔晕在草丛中的我慢慢醒来,那串熟悉的马蹄声已销声匿迹。周围冷冰冰的,我有气无力地哭起来。走在大部队最后面的几个伤员听到了我微弱的哭声。一个细心的伤员,一瘸一拐地循着哭声找过来,在草丛里发现了奄奄一息的我。“快来看啊!”他招呼同伴们,“是个小婴儿,身上还裹着咱们红军的军衣呢!”伤病员们纷纷拥上来,轮流抱着我,端详着我。“看这小可怜,一定是红军的后代。”“对,要是留在草丛里不饿死、冻死,也会被狼吃了。我们不能丢下她不管!”

15 一场紧张的遭遇战过后,队伍继续赶路。松弛下来的父亲习惯性地伸手去掏口袋里的烟斗,突然他的怀里空了!他心爱的女儿不见了!“糟糕”二字还未出口,父亲的汗珠已经滚滚流淌,带上警卫员,他掉转马头十万火急地沿路回去寻找。疾驰数十里,不见我的踪影。正在路边歇息的伤病员列队向总指挥问好,父亲一阵风从他们面前刮过去。伤病员不知发生了什么事,惊愕地看着父亲策马远去。没走多远,父亲心里一惊,下意识地勒住缰绳,马在咴咴嘶鸣中掉转身子,又往回跑。完全出于一丝侥幸心理,父亲向路边的伤病员打听:“你们谁见过我的孩子?”伤病员们一愣,把刚捡到的襁褓举了起来。“是她!是她!”父亲从马上滚下来,抢夺一般把我搂进怀里,两滴浑浊的泪水夺眶而出。

16 过雪山时,山高路滑,寒风呼啸,母亲背着我,像登天那样一步一步往上攀。千辛万苦翻过雪山后,又听见我的哭声,她激动得哭了。重新把我放进小骡马背上的摇篮,嘀嗒嘀嗒的马蹄声再次响起来,母亲发现我被风雪吹皱的脸笑得像一朵花。

17 但是我的二舅,十六岁红军卫生员的蹇先超,却冻僵在雪山上再也没有起来。

18 过草地时,荒无人迹,满目苍凉,嘀嗒嘀嗒的马蹄声绵软无力。母亲把干粮分给了丢了干粮的小红军;身为总指挥的父亲也断了粮,我饿得嗓子都哭哑了。父亲把干粮袋抖了一阵,抖出一撮稞粉渣,与野菜一起煮成糊糊,抹在我嘴里,我的哭声才慢慢止住。父亲笑道:“这伢子得亏牙没长齐,不然把我手指都吃掉了。”

19 一天,行军中路过一条小河,父亲看见河里有鱼,便想钓几条鱼给母亲吃,帮她催催奶。不料对面林子里突然冲出一队敌人骑兵,母亲从警卫员手里接过驳壳枪,冲号兵喊:“吹调兵号!”号兵一吹号,队伍前后呼应,顿时山中号声回荡,敌人骑兵以为中了埋伏,慌忙撤回林中,我们才得以脱险。

20 嘀嗒嘀嗒嘀嗒……嘀嗒嘀嗒嘀嗒……一年后,在我周岁的日子里,伴随着马蹄声声,我和母亲跟随红二方面军到达陕北。在这里,经过二万五千里长征胜利会师的三大红军主力,即将改编为开赴抗日战争前线的八路军。一天,林伯渠伯伯来看母亲,见我又黄又瘦,始终被母亲抱在怀里,奇怪地问:“孩子一岁多了吧?怎么还要抱着?让她自己去玩吧。”母亲对林老说:“孩子跟着我们长征,餐风宿露,吃野菜,喝雪水,发育不良,两条腿至今还是软的,不能站立。”当天,林伯渠伯伯给母亲送来一条羊腿。此后,母亲每天削一块羊腿肉,用搪瓷缸炖成羊肉汤喂我。慢慢的,我能站立起来了。

21 红军长征胜利八十年了,我也八十多岁了。因为长征时我实在太小了,所以我的长征,是被父母和无数的叔叔、阿姨抱着或背着“走”过的,是被小骡马驮着“走”过的。长征一年,在这条充满险恶也充满希望的道路上,那日日夜夜回响在耳边的嘀嗒嘀嗒的马蹄声啊,早已刻入了我生命的历程中、记忆的底片上,就像风走过,必定会在树上留下风痕,雨打过,必定会在地上留下雨迹——它是我生命中永远挥之不去的美丽歌谣。