我国应如何跨越“中等收入陷阱”?*

2016-12-15张德荣

张德荣

我国应如何跨越“中等收入陷阱”?*

张德荣

本文试图从经济增长动力的视角寻找“中等收入陷阱”的发生原因。利用世界银行的数据,本文首先比较了在中等收入阶段持续增长的国家和被“中等收入陷阱”锁定的国家在经济增长动力要素方面的差异。其次,从制度层面对经济增长动力背后的激励因素进行比较分析。在此基础上,对我国跨越“中等收入陷阱”的可能性和新时期我国经济可持续增长的潜在动力进行了评估,并就进一步深化改革提出了相应的政策建议。

“中等收入陷阱” 经济增长 动力因素

引 言

改革开放以来,我国经济以每年接近10%的速度高速增长,我国目前已经成为全球第二大经济体。但是,我国经济增长呈现高储蓄、高投资、高消耗、环境代价高、劳动密集和出口导向等特点(王小鲁等,2009),虽然国内外学术界对我国粗放型经济增长的可持续性仍有争议,但目前我国经济增长确实面临诸多现实约束:(1)劳动力的增长不是无限的,人口红利很快将可能转化为人口负债,“民工荒”在东南沿海的普遍出现预示着我国劳动密集型产业优势正在丧失;(2)能源、资源消耗和环境方面的瓶颈约束开始凸显,碳排放约束对资源消耗型产业的负面影响越来越大;(3)房地产价格快速上升,由此带动企业经营成本上升;(4)我国宏观投资效率逐年下降,投资推动型经济增长难以继续(郑京海等,2008);(5)我国出口导向型经济由于西方国家经济困难面临新的挑战;(6)虽然市场化改革对我国经济发展影响深远,但市场化改革对提高我国全要素生产率的效应并不明显。经济增长不可能依赖要素投入的无限增加,能否转变经济增长方式关系到我国经济的可持续发展。目前我国经济增长的粗放型特征仍然十分明显,经济增长方式转型乏力表明我国经济的可持续发展面临挑战。

根据世界银行的一份研究报告,发展中国家在中等收入阶段容易失去经济发展的动力,被“中等收入陷阱”锁定(Gill and Khars,2007)。根据世界银行的定义,人均GNI在1005美元以下的国家为低收入国家,在1005-12276美元之间的为中等收入国家,12276美元以上的为高收入国家,中等收入国家又分为中低收入国家和中高收入国家,分界线是3975美元(World Bank,2012)。我国2010年人均GNI是4430美元,进入中高收入国家行列。根据统计,1960年中高收入国家是19个,这些国家在30年的时间内未能成功步入高收入阶段的比例是26%;1970年中高收入国家是21个,在30年的时间里未能成功进入高收入阶段的比例是43%;1980年有24个中高收入国家,在30年的时间内年未能成功步入高收入阶段的比例是50%(张德荣,2013)。由此看来,中等收入国家被“中等收入陷阱”锁定并非小概率事件。近年来,我国经济增长速度明显减慢,我国会陷入“中等收入陷阱”吗?我国应当如何跨越“中等收入陷阱”?

基本研究框架

国内外学者从不同视角对“中等收入陷阱”的成因进行了解读,如收入分配不公(郑秉文,2011)、城市化不足或者过度(Felipe et.al.,2012;Jankowska,et.al.,2012)、经济结构(Vandenberg and Zhang,2011)、人口结构(蔡昉,2011;蔡昉,2012)、全要素生产率(张德荣、朱翔宇,2013)和社会流动性(孙立平,2012)等。从根本意义上来说,“中等收入陷阱”是一个经济发展现象,发展中国家在进入中等收入阶段以后,尤其是中高收入阶段以后,经济增长动力消失。我们认为,对“中等收入陷阱”成因更为直接的解读是从经济增长动力要素入手,研究是哪些经济增长动力要素的缺失导致发展中国家经济增长趋于停滞。在此基础上,考察我国现阶段是否面临经济增长动力不足问题。

世界银行的研究报告并未给出一个国家被“中等收入陷阱”锁定的具体标准,根据相关研究,如果一个中低收入阶段国家在较长时期内年均经济增长率低于4.7%,或者一个中高收入国家长期年均经济增长率低于3.5%,表明该国被“中等收入陷阱”锁定(Felipe et.al.,2012)。虽然该标准具有一定的主观性,但根据世界银行对各个收入阶段的定义,对于一个刚刚进入中低收入阶段的国家,如果按照4.7%的增长率,走出该收入阶段需要大约30年;同样,对于一个刚刚进入中高收入阶段的国家,如果按照3.5%的增长率,走出该收入阶段也大约需要30年。因而,这个标准还是有一定参考价值。据此标准,一个国家如果在30年的时间里未能走出其所属的收入阶段,则可以被认定陷入“中等收入陷阱”。

从现代经济增长理论来看(Acemoglu,2008),经济增长率首先可以分解为各种要素(如资本、劳动和技术等)对经济增长的贡献。由此,我们的研究设计如下:(1)设定基础年份1960、1970和1980,分别将基础年份的中低收入国家和中高收入国家分成两组,一组是在30年内成功地走出所属收入区间的国家(以下称I类国家),另外一组是未能在30年内走出其所属收入区间的国家(以下称II类国家),那些未能在30年内走出该收入区间的国家可以认为是被“中等收入陷阱”锁定;(2)根据中低收入和中高收入两个区间分别计算两组国家经济增长动力要素的差异,即I类国家与II类国家增长要素方面的差异,考察是哪些动力要素不足可能会导致一个中等收入国家经济增长陷入停滞,步入“中等收入陷阱”。

现代制度经济学认为,上述因素对经济增长的贡献只有核算的意义,因为它们本身就是经济增长,并没有解决为什么有些国家会缺乏上述因素的问题。更重要的是要探讨这些影响经济增长的因素增加或者减少背后的激励和约束,而这正是制度(North & Thomas, 1973)。因而,我们从腐败和市场化程度两个制度指标考察那些成功跨越“中等收入陷阱”和被“中等收入陷阱”锁定国家的差异,并进一步从制度均衡的视角讨论改革难题出现的原因。在此基础上,进一步讨论我国市场化改革需要关注的问题。

中等收入陷阱:经济增长动力要素的跨国比较

(一)人口结构

劳动力占总人口比重越高说明相对于总人口而言劳动力资源越丰富,这方面的有利条件通常被称为“人口红利”。根据通用的统计口径,15-64岁人口占总人口比重为劳动力占比。表1是劳动力占比在中等收入阶段不同经济发展绩效的两类国家之间的比较。

表1 劳动力占总人口比重

注:(1)I是I类国家的均值,II是II类国家的均值,III是初始时间全部国家在这一时间段的均值,以下同;(2)China列的第一个数字为我国1998-2010年的均值(中低收入阶段),第二行数字为2010年数值,2010年我国进入中高收入国家行列,以下同。

从中低收入国家来看,I类国家和II类国家这一指标的均值在1960-1990、1970-2000和1980-2010这三个阶段的差异分别约为3.9%、4.7和1.7%。我国1998-2000年处于中低收入阶段,这一指标的均值为0.70,高出I类国家均值近10%,我国有明显的劳动力优势,所以“人口红利”可能是支撑我国经济快速增长的有利条件。

从中高收入阶段国家来看,相对于II类国家来说,I类国家的劳动人口占比均值相对较高,两类国家的这一指标在1960-1990、1970-2000和1980-2010这三个阶段的差异分别约为5%、7.3和5.4%。我国2010年劳动人口比为0.72,高出I类国家均值6.3%,表明劳动力因素目前依然是推动我国经济增长的有利因素。

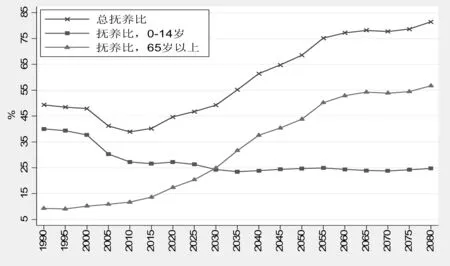

但是,我国劳动力优势正在逐渐丧失。我国人口结构正在经历转型,从图1所示的我国抚养比①数据变化趋势来看,1990-2015年是我国经济发展的机遇期,劳动力总量在2015年开始趋于负增长,在经历大约15年的劳动人口增长停滞或者小幅负增长之后,我国劳动人口将于2030年以后加速负增长,60岁以上老年人口将于2030年达到3.5亿,劳动人口负担加重,我国经济面临未富先老的局面。我国尚有大约20年的劳动力方面的增长机遇期。

图1 中国劳动人口抚养比(卢锋,2007)

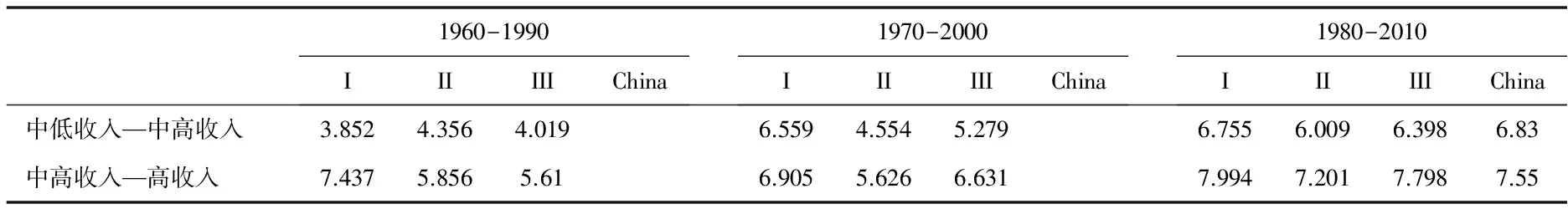

(二)固定资本投资

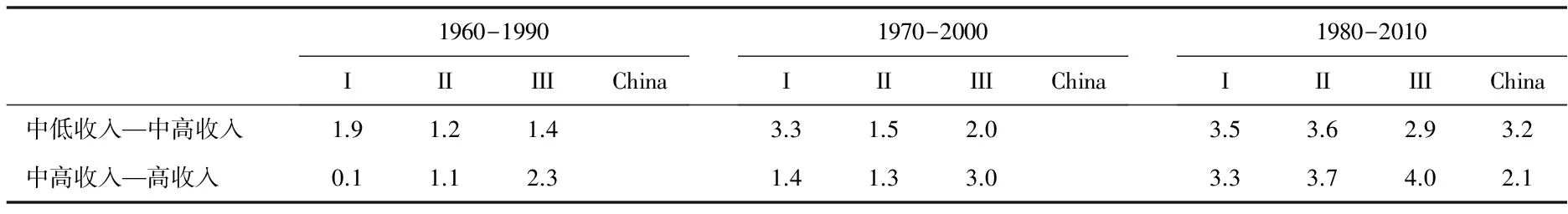

对于发展中国家来说,固定资本投资是实现经济增长的重要途径。衡量固定资本投资水平的指标是固定资本形成率。表2中,对于1960年的中低收入国家来说,I类国家的固定资本形成率均值明显高于II类国家,差异是4.9%,说明固定资本形成率可能是两类国家不同经济绩效的重要影响因素。而对于在1970年和1980年处于中低收入阶段的国家来说,固定资本形成率在两类国家之间的差异变小,分别为1.8%和1.7%,说明其重要性可能随着时代的演进而下降,资本因素对于一个国家是否能够走出“中等收入陷阱”的影响可能在变弱。

在1960年的中高收入国家中,I类国家固定资本形成率均值高出II类国家近3%,而1970年的中高收入国家中I类国家固定资本形成率均值高出II类国家仅1.3%,1980年的中高收入国家中两类国家在这一指标上的差异减少为0。这说明,对于进入中高收入阶段的国家来说,资本积累可能不是一个国家能否规避“中等收入陷阱”的影响因素。

对于我国而言,固定资本形成率一直居高不下,远远高出其在相应发展阶段国家的均值,1998-2010年我国固定资本形成率的均值是39%,高出中低收入阶段I类国家均值15.6个百分点,2010年这一指标达到45%的历史高位。通过对表2数据中关于不同经济发展绩效的两类中高收入国家的对比分析,我们认为,对于已经进入中高收入阶段的我国来说,高固定资本形成率并不能有效帮助我国规避“中等收入陷阱”,相反,它有可能为未来经济发展带来潜在风险。虽然针对我国资本收益率问题在学界仍有争论,但实体经济不振、产能过剩与经济泡沫化趋向在事实上说明了我国投资收益率的下降趋势,面对投资效率低下的现实,我国经济的高投资率是不能持续的。

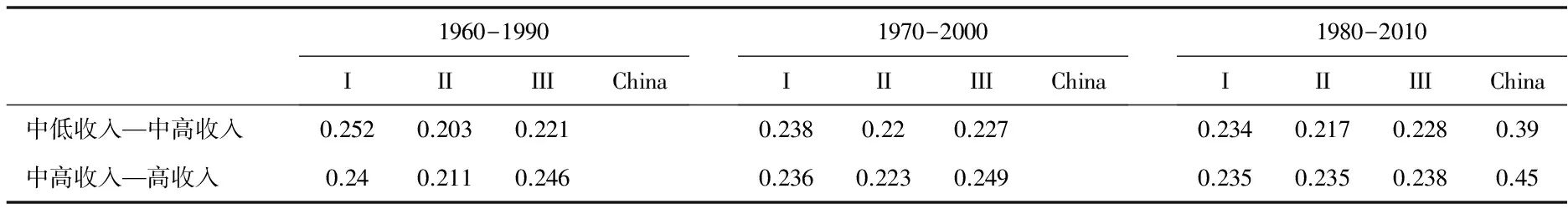

(三)人力资本

自从Schultz(1961)和Becker(1964)提出人力资本的概念以来,人力资本对经济发展的作用成为众多学者的研究主题。人力资本包括教育、健康以及工作经验等诸多方面,其中,教育对经济增长尤为重要。表3中,在1960年的中低收入国家中,I类国家人均受教育水平并未表现出优势,相反,其均值要低于II类国家0.5年,这表明1960-1990这一时期经济增长对人力资本的依赖性并不强。但在1970年的中低收入国家中,I类国家人均受教育程度明显高于II类国家,二者均值相差约1年。与此相似,在1980年的中低收入国家中,两类国家人力资本均值差异约为0.75年。随着时代的变迁,人力资本对中低收入国家经济增长绩效的影响越来越大。

表2 固定资本形成率

从两类不同发展绩效的中高收入国家在教育方面的差异来看,在1960-1990、1970-2000和1980-2010三个时期,I类国家人均受教育年数均值与II类国家的差异分别是1.58年、1.28年和0.79年,表明教育可能是中高收入阶段国家经济增长的重要影响因素。

我国1998-2010年人均受教育程度的均值是6.83年,与同时期I类中低收入国家的均值相似。2010年,我国人均受教育程度是7.55年,略低于中高收入阶段I类国家的均值,高于该阶段II类国家的均值。对教育的重视可能是我国经济高速增长的一个重要原因,也是未来我国经济可持续增长的一个重要影响因素。

表3 人力资本(受教育年数)

注:数据来自Barro and Lee,2010。

(四)对外开放和吸引外资

对于发展中国家来说,对外开放不仅是弥补资金缺口、发挥比较优势的有效途径,而且可以是借助与发达国家之间的技术落差获得技术外溢,推动技术进步的手段。一般来说,外商直接投资占GDP比重是衡量对外开放度的常用指标。在表4中,对于中低收入阶段的国家来说,I类国家比II类国家在1960-1990和1970-2000这两个时期表现出更高FDI水平,但在1980-2010期间I类国家未能表现出更高的FDI水平。对于中高收入阶段的国家来说,我们依然没有发现I类国家比II类国家的FDI水平更高,在1960-1990和1980-2010这两个时间段,中高收入国家中的I类国家FDI水平反而更低。对外开放是一把双刃剑,如果不能采取有效应对措施,反而会对中等收入国家经济发展产生不利影响。

从我国的FDI水平来看,中低收入阶段的FDI水平为3.2%,略低于世界平均水平;2010年的FDI水平是2.1%,明显低于中高收入阶段国家的均值。我们认为,相对于特定的发展阶段和国情,对外开放可能存在适度水平的问题,更有结构问题,提高对外开放质量,加强与世界各国的深度合作可能是我国未来对外开放战略需要考虑的问题。

表4 对外开放度(FDI占GDP比重,%)

(五)技术进步

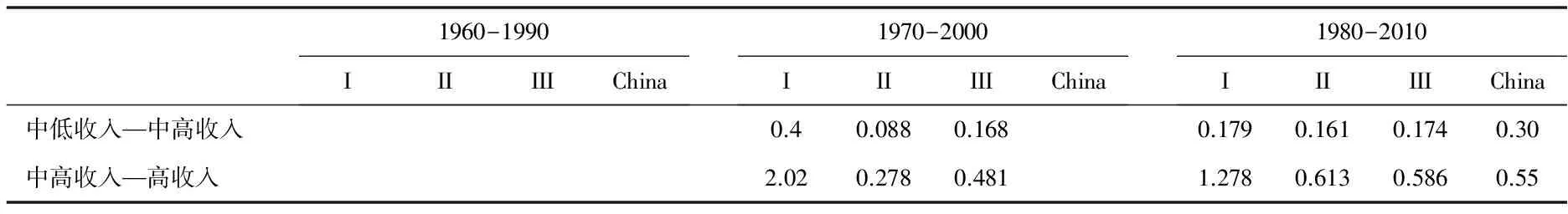

在不同发展阶段,技术进步模式是不同的,对于处于低收入阶段的发展中国家来说,模仿是技术进步的有效途径。随着发展阶段的升级,发展中国家与发达国家之间的技术差异越来越小,发展中国家的原创性技术进步变得越来越重要。在国际科技期刊上每万人发表科技论文数量是衡量原创性技术进步的一个重要指标。表5中,在中低收入阶段,该指标在不同发展绩效的两类国家之间的差异较小,但在中高收入阶段,两类国家的这一指标的差异非常明显,例如1970-2000年这一时期两类国家这一指标均值差异较大,I类国家是2.02篇,II类国家是0.278篇,前者约为后者的7倍。

对于我国来说,在中低收入阶段的1998-2010年,在国际科技期刊上每万人发表科技论文数量均值为0.3篇,高于同期相应发展阶段国家的均值。我国2010年这一指标为0.55篇,低于中高收入阶段国家1980-2010年的均值,更远低于同期I类国家的均值(1.278篇)。

表5 原创性技术进步(万人科技期刊论文数量)

通过上述对经济增长要素的跨国比较分析,我们初步得出以下结论:

(1)改革开放以来,我国经济增长的主要动力因素是要素投入,包括“人口红利”因素,也包括以高储蓄率为基础的高固定资本投资,以及对教育的重视。虽然我国的市场化改革极大地激发了国民创造财富的积极性,但这种制度变迁更多地是通过对要素供给的激励推动经济发展,而对以创新为基础的效率提升激励较弱。由于目前我国的“人口红利”窗口加速关闭,固定资本投资边际效率趋于递减,我国经济已经难以维持以要素投入为基础的经济增长模式。当前经济发展中所出现的困难表明,经济增长方式转型动力问题亟须破题,这是新时期我国经济可持续发展面临的挑战,我国客观上存在被“中等收入陷阱”锁定的风险。

(2)同时,对于目前处于中高收入阶段的我国来说,经济增长还有潜在空间。我国的对外开放度、人力资本投资以及原创性技术进步等指标都低于中高收入阶段国家的均值,这既是我国改革开放以来经济发展的不足,也是潜在的发展机会。我国经济增长已经进入新的历史阶段,加大教育投入、提升对外开放水平以及改革科研创新体系对于未来经济发展至为关键,这也是从要素角度来审视我国跨越“中等收入陷阱”的可能途径。当然,上述政策的有效实施需要内在激励,内在激励的产生有赖于制度创新。

中等收入陷阱:基于制度的分析

新制度经济学的经典文献强调制度对长期经济增长的决定作用(North,1981;North,1990;Buchanan and Tullock,1962),近二十年以来出现了针对此结论的大量实证文献。这类研究给出的政策建议十分明确:发展中国家要想摆脱贫困陷阱,就必须提升政府治理水平。其中,有效治理腐败尤为重要。

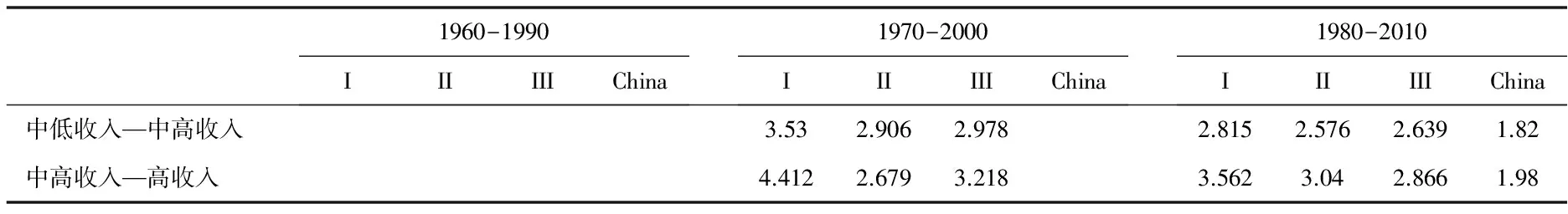

表6中,对于中低收入国家来说,I类国家与II类国家在腐败指数上存在明显差异。在1970年的中低收入国家中,两类国家均值的差异约为0.6②;在1980年的中低收入国家中,两类国家腐败指数均值的差异约为0.15③。在中高收入阶段,两类国家腐败指数的差异更加明显。在1970的中高收入国家中,两类国家腐败指数均值的差异约为1.7④;在1980年的中高收入国家中,两类国家腐败指数均值的差异是0.52⑤。由于腐败指数的取值区间是0-6,上述差异是明显的,腐败治理状况很可能是影响中等收入国家可持续增长的重要因素。我国1998-2010年腐败指数均值为1.82,2010年为1.98,低于相应发展阶段国家的均值,能否有效治理腐败很可能是制约新时期我国经济可持续发展的重要因素。

虽然腐败对发展中国家经济发展的作用仍存争议,比如有观点认为,在政府管制严重的国家,腐败可以帮助企业绕开无效的行政管制,从而在总体上增加产出(Levy,2007;Leff,1964),但从长远来看,无论是理论逻辑还是实证证据,腐败是经济发展的大敌,腐败不仅会削弱社会投资(Mauro,1995),而且会对社会人才资源配置产生影响,腐败吸引过多优秀人才进入非生产性部门,影响创新和技术进步(Murphy,et.al.,1991)。尤其是当一个国家经济发展进入中等收入阶段以后,经济发展对腐败就更为敏感,腐败成为中等收入国家可持续增长的主要障碍(张德荣,2013)。

表6 制度(腐败程度)

注:数据来自ICRG,International Country Risk Guide, 腐败指数的范围是0-6,0是最腐败状态,6是最清廉状态,具体请参考www.prsgroup.com。

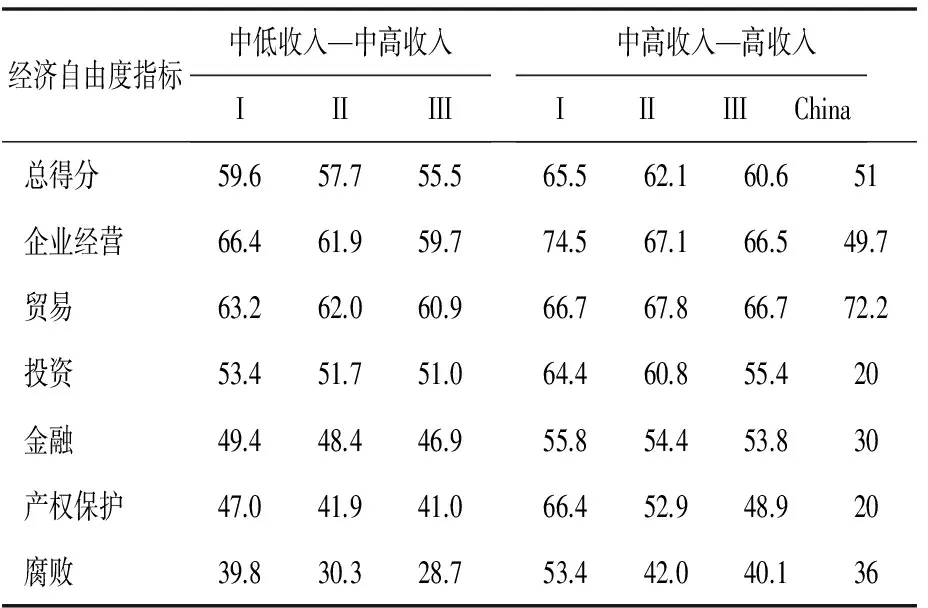

与经济增长相关的另一个衡量制度质量的指标是经济自由度,我们使用《华尔街日报》和美国传统基金会的年度报告数据。不同发展阶段的两类国家经济自由度指数比较情况参考表7。在1980年的中低收入国家中,无论是经济自由度的总得分还是各个分项指标,I类国家的平均得分都要高于II类国家,其中两类国家在企业经营自由度、产权保护和腐败指数等方面差异较大。与中低收入国家情况相似,在1980年的中高收入国家中,两类国家在企业经营自由度、产权保护和腐败指数等方面存在明显差异,说明跟产权保护相关的制度体系可能是影响中高收入国家经济发展的重要因素。从我国2010年上述各项指数来看,除了贸易自由度以外,各项指数均低于1980-2010年中高收入国家均值,更远低于该阶段I类国家的均值,说明我国通过深化市场化改革来推动经济发展还有很大潜力。

表7 制度(经济自由度,1995-2010)

注:经济自由度得分的统计时间段为1995-2010年,I是I类国家的均值,II是II类国家的均值,III是1980年处于同一收入阶段国家的均值。数据来自美国传统基金会网站。

当然,制度方面的劣势仅仅意味着可能的潜力,并不意味着一定可以把这种潜力转化为现实,因为制度变迁并不一定是趋向积极方向,经济发展和制度变迁之间存在较为复杂的关系。制度问题不仅仅是认识论上的问题,变迁可行性必须认真对待。

强调制度对经济发展的决定性作用已经成为主流经济学家的共识,这也是我们通常讲的制度命题,即制度是重要的。当然,制度命题所强调的不仅仅是制度的重要性,制度命题还有更深刻的一层涵义:制度是内生的,制度是多方博弈均衡的产物。对于发展中国家来说,建立有效率的产权制度并非易事,制度往往是沿着非效率的方向演进,很多发展中国家因此陷入贫困陷阱,被制度和发展二者之间的恶性循环锁定,从而产生制度难题。

制度难题的根源在于不同领域制度之间的强关联性,即制度是社会、政治、经济和文化等因素博弈均衡的结果。制度是建立在博弈均衡基础上的信念系统[32],作为反映博弈均衡的信念体系,不同领域制度之间存在相互作用机制。在任何一个社会,我们看到的都是一个制度体系,一个各种制度之间相容互补的制度体系,一个政治、经济、社会和文化等领域制度的综合体,如现代西方社会经济上的自由市场经济、政治上三权分立的宪政制度以及精神领域里的基督教信仰。马克思的历史唯物主义对制度关联性给出了深刻的说明:生产力决定了一个社会的生产关系,进而作为生产关系总和的经济基础决定了一个社会的上层建筑,上层建筑又反作用于经济基础。上层建筑包括一切反映和维护经济基础的制度形式和思想内容,其中包括政治制度和意识形态。

与马克思不同,诺思将制度分为正式制度和非正式制度,正式制度包括政治制度、经济制度等主要由官方确立并维护的规则,非正式制度则包括习俗、社会规范、道德等由社会自发生成的规则。正式制度的核心是由国家界定的产权制度,国家如何界定产权制度受制于政治市场,经济制度(产权制度)决定于政治市场上的交易成本以及统治者的竞争约束。同时,国家作为垄断租金最大化的追求者,产权制度决定的经济绩效反过来又约束国家对产权制度的界定(North,1981)。诺思认为,非正式制度是相对外生于正式制度变迁的一个变量,非正式制度沿着相对独立的演变轨迹演化,构成对正式制度变迁的外在约束。正式制度变迁的经济后果将受到正式制度与非正式制度之间耦合情况的制约,当非正式制度不支持正式制度变迁的时候,正式制度变迁势必难以达到其预期的效果(North,1981;North,1990)。

布坎南从公共选择的角度对政治制度和经济制度之间的相互关系进行了分析(Buchanan and Tullock,1962;布坎南,2004)。布坎南认为社会运行源于契约,政府权力源于民众的同意。由于经济运行产生的外部性会导致交易成本,通过政治过程解决经济问题可以节约交易成本。但是,政治过程同样存在交易成本,即政治过程外部性产生的成本以及协商成本,二者构成了政治过程的成本。政治过程在降低一种外部性(经济领域)的同时又引发了另一种外部性(政治领域)。一个决策是否进入公共选择,取决于市场的外部性成本与公共选择成本的比较,当前者大于后者的时候,资源通过市场进行配置,反之则通过公共选择的过程来配置。因而,选择市场制度还是选择政府干预是一个成本问题,布坎南对政治经济一体化的处理表明了其在制度问题的思考上超出了局部均衡分析。沿着这个逻辑,市场制度改革到一定程度的时候必然需要政治体制改革的配合,以便在存在利益冲突的群体中实现集体理性,促进社会效率。

奥尔森基于理性人假定,认为人们在进行制度建设时,如无相应约束存在,经济行为主体的“搭便车”行为几乎必然存在,在大集团里,集体行动的逻辑是强制,政府是一种实现集体利益的强制形式,从而使政治过程与市场行为发生了联系,政治经济的互动关系因而发生(奥尔森,1995)。社会越稳定,集团行动的可能性也就越大,由于集团行动的目标可能是局部团体利益,具有共容利益性质的集团可能以社会效率为目标,促进社会效率的提高。促进集团利益实现的各种非正式制度很可能会通过政治过程影响到市场制度的发展,从而会对一个社会的经济效率产生影响(奥尔森,1993;奥尔森,2005)。同样是在克服“搭便车”的问题上,诺思强调的是意识形态(North,1981),奥尔森强调的是强制性手段(奥尔森,1995),青木昌彦则引入了关联性博弈分析框架,以此解释正式制度(合同)与非正式制度(道德、社会规范)之间的关联(青木昌彦,2001),关联博弈强调了制度之间的互补性。

我们认为,制度难题源于不同领域制度之间的这种耦合,制度体系均衡的存在决定了在没有相关配套改革的情况下推进单一领域的制度改革是困难的,政治、经济、文化以及意识形态等领域的制度一旦达成一种均衡,任何制度变革的孤军深入都不可能取得成功。制度的均衡表明了制度变迁之难(North,1990),也说明市场的整体成就深深地依赖于政治和社会领域诸多制度安排(森,2002)。由此可见,经济改革的市场化必定产生政府管制制度改革的要求,持续了30余年的市场化改革目前同样提出了政治制度、意识形态等领域改革的要求。我国要走向成熟的市场经济,仅仅从工具层面来理解市场的资源配置效率是不够的。在社会多制度域中,政治制度与经济制度是最紧密相关的,如果不对政治制度进行相应调整,市场制度改革目标难以顺利实现。同样,政治制度也受到市场效率的制约,市场竞争制度有助于利益集团均衡化,社会政治过程更加容易在均衡化的利益集团环境中顺利推进。

破解改革难题

我国政府目前正在大力推进市场化改革,以期发挥市场在资源配置中的基础性作用。与此同时,中央政府也展开了强势反腐运动。我国政府的上述行动对进一步推进市场化改革将产生积极影响。同时,我们认为,改革本身也需要动力,改革需要相关制度和立法为其提供稳定保障。从中国上世纪80代以来30余年的改革实践来看,我国的市场化改革并非一帆风顺,改革虽然离不开顶层设计,但我国渐进式改革更多地是呈现出体制外“边际革命”的特点,如家庭联产承包责任制、个体户、私有经济、经济特区和双轨制等,上述改革某种具有某种事后追认的特点,这也是我国改革以来制度变迁的重要特点。因而,新时期我国改革必须处理好正式制度和非正式制度的关系,处理好政治制度改革和经济制度改革之间的关系,必须重视民间力量对破解改革难题可能发挥的作用,处理好以经济发展为核心的经济、政治、社会、思想等领域的协同发展,以及为促进协同发展所需要进行的各领域的配套制度改革。

改革开放以来,我国经济的快速发展为我们进一步推进改革和经济结构转型提供了坚实的物质基础,但与此同时也形成了与现有制度和经济结构相适应的既得利益团体,改革与经济结构转型有可能在不同利益团体之间的政策博弈中偏离正确的方向,深化改革需要外力对既得利益集团形成的稳固经济结构进行冲击。为减少改革阻力,破解改革难题,政府主导的改革有必要借助利益团体博弈以外的力量,这种外力可能来自思想市场。在此,我们有必要重申科斯教授对我国经济改革的建言:“一旦中国思想市场崛起,政治体制改革得以深化,将更好地激发蕴藏在中国人民中的创业精神,降低市场体制的运行成本,最终为经济增长提供强劲的动力”(科斯,2013)。我们把上述逻辑关系表示如下:

目前,我国改革已经进入攻坚阶段,反腐制度化与推进市场化改革相辅相成,任重道远。我们需要减少思想市场的行政管制,把顶层设计建立在民众理性讨论的基础之上,发挥学界对社会讨论的理性引导作用,以期达到凝聚社会共识,籍此外力以削弱利益团体的谈判力量,打破利益集团的均衡势力,减少改革的阻力,达到通过改革跨越“中等收入陷阱”的目标,实现我国经济在中等收入阶段的可持续发展。

①抚养比指非劳动年龄(0-14岁和65岁以上)人口对劳动年龄(15-64岁)人口数之比。

②比较的实际区间范围是1984-2000。

③比较的实际区间范围是1984-2010。

④比较的实际区间范围是1984-2000。

⑤比较的实际区间范围是1984-2010。

1.王小鲁、樊纲、刘鹏:《中国经济增长方式转换和增长可持续性》,《经济研究》2009年第4期。

2.郑京海、胡鞍钢、A.BIGSTEN:《中国的经济增长能否持续?——一个生产率视角》,《经济学》(季刊)2008年第3期。

3.Gill, I.S. and H.J. Kharas, An east Asian renaissance: Ideas for economic growth,WorldBank, No.39986, 2007.

4.World Bank, Development indicators,World Bank, 2012.

5.张德荣:《中等收入陷阱”发生机理与中国经济增长的阶段性动力》,《经济研究》2013年第9期。

6.郑秉文:《中等收入陷阱”与中国发展道路》,《中国人口科学》2011年第1期。

7.Felipe, J., A.M. Abdon and U. Kumar, Tracking the middle-income trap: What is it, who is in it, and why? No.715, 2012.

8.Jankowska, A., A. Nagengast and J.R. Perea, The product space and the middle-income trap: Comparing asian and latin American experiences,OECDDevelopmentCentreWorkingPaper, 2012.

9.Vandenberg, P. and J. Zhuang, How can China avoid the middle-income trap?AsianDevelopmentBank, 2011.

10.蔡昉:《中国的人口红利还能持续多久》,《经济学动态》2011年第6期。

11.蔡昉:《中等收入陷阱”的理论,经验与针对性》,《经济学动态》2012年第12期。

12.张德荣、朱翔宇:《中等收入陷阱”与中国经济增长的阶段性动力问题——基于TFPG视角的分析》,《江苏社会科学》2013年第2期。

13.孙立平:《中等收入陷阱”还是“转型陷阱”?》,《开放时代》2012年第3期。

14.D.Acemoglu, Introduction to modern economic growth, Princeton University Press, 2008.

15.D.C.North, and R.P. Thomas,Theriseofthewesternworld:Aneweconomichistory, Cambridge University Press, 1973.

16.B.Naughton,TheChineseeconomy:Transitionsandgrowth, MIT Press, 2007.

17.卢锋:《我国资本回报率估测(1978-2006)——新一轮投资增长和经济景气微观基础》,《经济学》(季刊)2007年第3期。

18.方文全:《中国的资本回报率有多高?——年份资本视角的宏观数据再估测》,《经济学》(季刊)2012年第2期。

19.吕冰洋:《中国资本积累的动态效率:1978-2005》,《经济学》(季刊)2008年第2期。

20.邵挺:《金融错配、所有制结构与资本回报率:来自1999-2007年我国工业企业的研究》,《金融研究》2010年第9期。

21.白重恩、谢长泰、钱颖一:《中国的资本回报率》,《比较》2007年第28期。

22.Schultz, T.W. Investment in human capital,AmericanEconomicReview, 1961, 51(1): 1-17.

23.Becker., G.S. Human capital: A theoretical and empirical analysis with special reference to education, 2nd edition, New York: Columbia University Press, 1964.

24.Barro, R.J. and J.W. LEE. A new data set of educational attainment in the world, 1950-2010, National Bureau of Economic Research, No.15902, 2010.

25.North, D.C. Structure and change in economic history, Norton (New York), 1981.

26.North, D.C. Institutions, institutional change and economic performance, Cambridge university press, 1990.

27.Buchanan, J. and G. Ttullock, The Calculus of consent: Logical foundations of constitutional democracy, University of Michigan Press, 1962.

28.Levy, D. Price adjustment under the table: Evidence on efficiency-enhancing corruption,EuropeanJournalofPoliticalEconomy, 2007, 23(2): 423-447.

29.Leff, N.H. Economic development through bureaucratic corruption,AmericanBehavioralScientist, 1964, 8(3): 8-14.

30.Mauro, P. Corruption and growth,QuarterlyJournalofEconomics, 1995, 110(3): 681-712.

31.Murphy, K.M., A. Shleifer and R.W. Vishny, The Allocation of talent: Implications for growth,QuarterlyJournalofEconomics, 1991, 106(2): 503-530.

32.青木昌彦:《比较制度分析》,上海远东出版社,2001年。

33.布坎南:《宪政经济学》,中国社会科学出版社,2004年。

34.奥尔森:《集体行动的逻辑》,三联书店上海分店,1995年。

35.奥尔森:《国家兴衰探源:经济增长、滞胀与社会僵化》,商务印书馆,1993年。

36.奥尔森:《权力与繁荣》,上海人民出版社,2005年。

37.阿马蒂亚·森:《以自由看待发展》,中国人民大学出版社,2002年。

38.科斯:《变革中国:市场经济的中国之路》,中信出版社,2013年。

〔责任编辑:曹小春〕

*本文系国家社会科学基金项目“‘中等收入陷阱’发生机理与我国经济增长的阶段性动力研究”(项目号:14BJL026)的阶段性成果。

张德荣,经济学博士,厦门大学经济学院副教授,derongzhang@126.com。厦门,361005