玉米芯不溶性膳食纤维制备工艺的研究

2016-12-14马千里裴华王展华

马千里,裴华,王展华*

玉米芯不溶性膳食纤维制备工艺的研究

马千里1,3,裴华1,3,王展华2*

(1.浙江方圆检测集团股份有限公司,浙江杭州310018;2.浙江省食品药品检测研究院,浙江杭州310052;3.浙江省质量检测科学研究院,浙江杭州310018)

以玉米芯为原料,采用酸碱结合法提取不溶性膳食纤维,对提取过程中酸、碱用量和反应时间进行优化。结果表明:玉米芯在料液比1∶10(g∶mL),反应温度95℃,硫酸体积分数2.0%条件下提取40 min,漂洗后,再于料液比1∶10(g∶mL),反应温度95℃,NaOH质量浓度2.0 g/100 mL条件下提取60 min,可制得膨胀力为4.1 mL/g,持水力为5.1 g/g的终产品。产物的蛋白质、淀粉含量显著降低,分别为0.7 g/100 g、7.4 g/100 g,吸油性能有显著提升,为2.3 g/100 g,还原能力略有下降,A700nm为0.327。

玉米芯;不溶性膳食纤维;膨胀力;持水力

膳食纤维作为一个营养学概念,引入学术界已经有半个多世纪之久,虽然学术界对膳食纤维的定义还有诸多争论,但有两点是大家普遍能接受的:一是不能或者不易被人体消化道直接吸收利用;二是对人体健康有益[1]。膳食纤维在降血脂[2-6]、降血糖[2,4,6-7]方面有特殊功效,同时,还有抗氧化活性[8-10];基于其物理、化学结构,膳食纤维具有较强的吸附能力,可对有害物质形成有效的吸附[8,11-12],又有促进排便的作用[11,13]。膳食纤维通常又划分为不溶性膳食纤维(insoluble dietary fiber,IDF)和可溶性膳食纤维(soluble dietary fiber,SDF)两种[13],两者的性质、功能有相似也有不同之处。

玉米芯是玉米种植加工过程中产出的废弃物,长期以来不能充分利用,造成了很大的浪费。玉米芯中含有大量的纤维素、半纤维素等粗纤维[14],是一种高效的膳食纤维原料。所以,以玉米芯为原料,生产不溶性膳食纤维,有一定的现实意义,不失为农业废弃物深加工的一个途径。试验以玉米芯为原料,优化不溶性膳食纤维的提取工艺,以期为玉米芯的再利用提供一种可行的方案。

1 材料与方法

1.1 材料与试剂

玉米芯:产地山东;

硫酸(分析纯):上海凌峰化学试剂有限公司;氢氧化钠(分析纯):杭州萧山化学试剂厂;体积分数95%乙醇(分析纯):安徽安特食品股份有限公司;磷酸(优级纯):国药集团化学试剂有限公司;硫酸钾、硫酸铜(均为分析纯):上海振欣试剂厂。其他化学试剂如无特殊说明均为分析纯。

1.2 仪器与设备

AL204型电子天平:梅特勒-托利多公司;TU-1901型分光光度计:北京普析通用仪器有限责任公司;ZHWY-110X50型往返式水浴恒温摇床:上海智城分析仪器制造有限公司;VOS-90A型真空干燥箱:施都凯仪器设备(上海)有限公司;3-18型离心机:美国Sigma公司。

1.3试验方法

1.3.1 膳食纤维制作工艺流程

完全脱粒后自然风干的玉米芯经粉碎后过80目筛,取筛下物进行试验;酸解过程采用硫酸进行处理,碱解过程采用NaOH进行处理,酸解和碱解的过程均在95℃的恒温水浴摇床内进行,采用120 r/min的转速进行振摇;酸、碱水解过后物料均需要用蒸馏水漂洗,用试纸测试洗水至中性为止,沥干漂洗用水,方可进行下步试验;制得的样品在60℃条件下减压干燥4 h,即得最终产品。

1.3.2 条件优化方案

依照上述工艺流程进行试验,分别考察酸解过程硫酸体积分数(1.0%、1.5%、2.0%、2.5%,3.0%、3.5%、4.0%),酸解时间(20min、30min、40min、50min、60min、70min、80min),碱解过程NaOH用量(0.5g/100mL、1.0g/100mL、1.5g/100mL、2.0 g/100 mL、2.5 g/100 mL、3.0 g/100 mL、3.5 g/100 mL),碱解时间(30 min、40 min、50 min、60 min、70 min、80 min、90min)4个因素对产品性质的影响。具体操作过程中,以产物膨胀力和持水力为评价指标,通过对上述4种影响因素进行单因素试验,来获得较适宜的工艺条件。

1.3.3 膨胀力的测定[15]

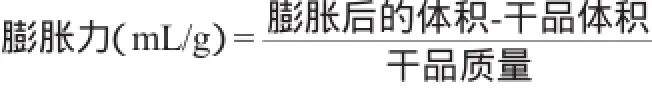

称取(1.0±0.05)g样品,使其自由落入量筒中,测干粉体积,加室温蒸馏水使总体积至25 mL刻度线处,用玻棒搅拌样品使其分散在水中,充分吸收水分,静置,24 h后观察饱胀样品的体积,按下式计算膨胀力:

1.3.4 持水力的测定[15]

称取(1.0±0.05)g样品,放入量筒中,加入10.0 mL室温水饱和1 h,将样品移至滤筛布上沥干后,把结合了水的样品移到一表面皿中称其质量,按下式计算持水力:

1.3.5 吸油量的测定[16]

称取(5.0±0.1)g待测样品,与足量食用油一同置于离心管中,室温静置1 h,然后4 000 r/min离心10 min,除去上层油,用滤纸吸干残渣表面附着的油,按下式计算吸油量:

1.3.6 还原能力的测定[17-18]

取样品(1.0±0.05)g,加入50 mL体积分数70%乙醇,于70℃恒温水浴锅中浸提6 h,抽滤后将滤液定容至50 mL待测。精确移取1.0 mL的提取物,加入2.5 mL 0.2 mol/L的磷酸盐缓冲液(pH 6.6),2.5 mL质量浓度1 g/100 mL的铁氰化钾溶液,50℃水浴反应20 min,骤冷后加入10 g/100 mL的三氯乙酸溶液2.5 mL,取5 mL此溶液加入5 mL蒸馏水和1 mL质量浓度1 g/L的FeCl3溶液,反应10 min后于波长700 nm处测定吸光度值,以蒸馏水为空白。吸光度值越大说明还原能力越强。

1.3.7 产物得率的测定

准确称取原料及处理后产物的质量,按下式计算产物得率:

1.3.8 理化性质的测定

样品理化性质的检测参考相应国家标准[19-22]。灰分的测定参考GB 5009.4—2010《食品中灰分的测定》;蛋白质的测定参考GB 5009.5—2010《食品中蛋白质的测定》;淀粉的测定参考GB/T 5009.9—2008《食品中淀粉的测定》;膳食纤维的测定参考GB 5009.88—2014《食品中膳食纤维的测定》。

2 结果与分析

2.1 酸解过程硫酸体积分数的确定

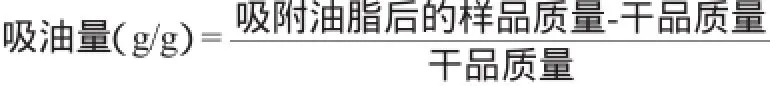

以玉米芯颗粒为原料,分别以体积分数1.0%、1.5%、2.0%、2.5%、3.0%、3.5%、4.0%的硫酸溶液按料液比1∶10(g∶mL)拌料,酸解60 min,经漂洗后,再以3.0 g/100 mL的NaOH溶液按料液比1∶10(g∶mL)拌料,碱解时间60 min。经漂洗,烘干后,测定产物的膨胀力和持水力。试验结果如图1所示。

图1 硫酸体积分数对产物品质的影响Fig.1 Effect of H2SO4concentration on product properties

由图1可知,在酸解步骤硫酸体积分数为1.0%~2.0%的范围内,产物的膨胀力和持水力均随硫酸用量的增加而逐渐增大,>2.0%后趋于稳定,品质达到最好。硫酸充分渗透到淀粉颗粒内部,催化裂解淀粉中的糖苷键,使淀粉的聚合度受到削弱,进而形成低黏度的糊液,经水洗被除去。随着硫酸体积分数的增加,反应加剧,使得淀粉去除更充分。同时,在该条件下,体系对纤维素的破坏可以忽略。结果使玉米纤维素的间隙增大,有利于对水的蓄积。考虑产品品质因素,选择体积分数2.0%的硫酸为玉米膳食纤维提取的试验条件。

2.2 酸解时间的确定

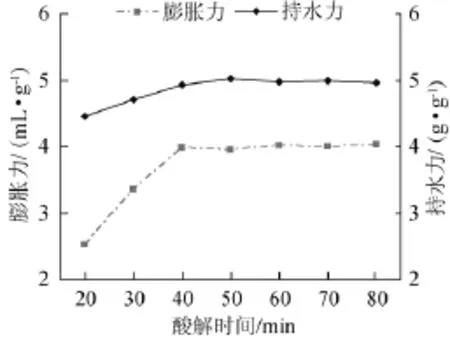

以玉米芯颗粒为原料,以体积分数2.0%的硫酸溶液按料液比1∶10(g∶mL)拌料,分别酸解20 min、30 min、40 min、50 min、60min、70min、80min,经漂洗后,再以3.0 g/100 mL的NaOH溶液按料液比1∶10(g∶mL)拌料,碱解时间60 min。经漂洗、烘干后,测定产物的膨胀力和持水力,试验结果如图2所示。

图2 酸解时间对产物品质的影响Fig.2 Effect of acidolysis time on product properties

由图2可知,产物的膨胀力和持水力均随酸解时间的增加而增大,特别是膨胀力,增幅更显著,酸解时间超过40 min后,性质趋于稳定。水解时间过短,样品中的淀粉去除率较低,产物的多孔特性增长不明显,这是因为淀粉中的糖苷键键能较高,水解较缓慢;随着反应时间的延长,反应逐渐达到平衡,继续增加反应时间对产物的理化性质不再有显著影响,相反却增加了生产成本。结合试验结果,综合考虑多种因素,选择40 min为适宜的酸解时间。

2.3 碱解过程碱用量的确定

以玉米芯颗粒为原料,以体积分数2.0%的硫酸溶液按料液比1∶10(g∶mL)拌料,酸解40 min,经漂洗后,再分别以0.5 g/100 mL、1.0 g/100 mL、1.5 g/100 mL、2.0 g/100 mL、2.5 g/100 mL、3.0g/100mL、3.5 g/100 mL的NaOH溶液按料液比1∶10(g∶mL)拌料,碱解时间60 min,经漂洗、烘干后,测定产物的膨胀力和持水力。试验结果如图3所示。

图3 NaOH质量浓度对产物品质的影响Fig.3 Effect of NaOH concentration on product properties

由图3可知,产物的膨胀力和持水力均随碱液浓度的增加而增大,尤其是持水力,增幅更显著,当NaOH质量浓度为2.0 g/100 mL时,产物性能最佳,继续增大碱液浓度,产物性能并没有提高。碱解过程的主要作用是去除原料中的蛋白质和少许的脂类,蛋白质多是极性分子,在玉米芯中与之结合的位置也应该是个具有极性的位点,同样,水分子也是极性分子,故而与上述位点结合的能力较强,可以在原有蛋白质解离所造成的空穴中与该位点结合,同时又不额外占用空间位置,这或许可以用来解释产物持水力比膨胀力增幅大的现象。根据试验结果,选择2.0g/100mL的NaOH溶液为玉米膳食纤维提取的试验条件。

2.4 碱解时间的确定

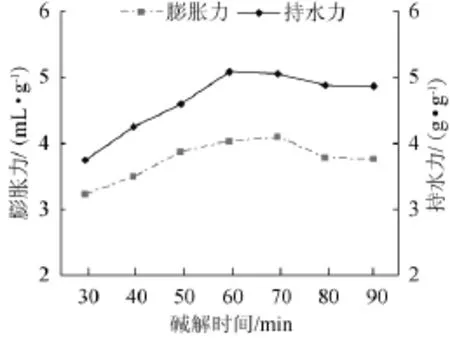

以玉米芯颗粒为原料,以体积分数2.0%的硫酸溶液按料液比1∶10(g∶mL)拌料,酸解40 min,经漂洗后,再以2.0 g/100 mL的NaOH溶液按料液比1∶10(g∶mL)拌料,分别碱解30 min、40 min、50 min、60 min、70 min、80 min、90 min,经漂洗、烘干后,测定产物的膨胀力和持水力。试验结果如图4所示。

图4 碱解时间对产物品质的影响Fig.4 Effect of alkaline hydrolysis time on product properties

由图4可知,产物的膨胀力和持水力均随碱解时间的增加而增大,在60~70 min的时间段达到最大值,继续延长碱解时间,两参数反而有较明显的的下降。可能的原因是长时间的热碱处理,样品中的纤维素会部分的降解,聚合度降低,分子间和分子内的各种相互作用减弱,空间网状结构受到一定程度的破坏,对水的吸附能力会有相应的减弱。同时,长时间的碱液处理,会使产物的颜色变深,降低产物的附加值。综合考虑,选择60 min为适宜的碱解时间。

2.5 工艺条件确定

根据上述条件优化结果,以玉米芯颗粒为原料,以体积分数2.0%的硫酸溶液按料液比1∶10(g∶mL)拌料,酸解40 min,经漂洗后,再以2.0 g/100 mL的NaOH溶液按料液比1∶10(g∶mL)拌料,碱解60 min,经漂洗,烘干后,即得玉米芯粗膳食纤维成品。按此工艺流程制得终产物,测其性能,膨胀力为4.1 mL/g,持水力为5.1 g/g。

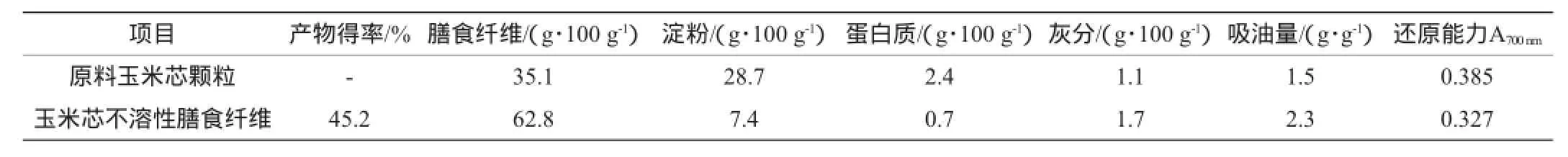

2.6 产物性能的评价

按照相应检测方法测定原料和产物的理化指标,结果如表1所示。从表1可以看出,在处理的过程中,原料里的淀粉和蛋白质大部分被去除,而膳食纤维得以有效的保留。同时,测定两者的吸油量和还原能力,可以得出,与原料玉米芯相比,经加工制得的不溶性膳食纤维在对油脂吸附性能方面有了较大的提高,还原能力略有降低。

在生产加工的过程中,玉米芯中的淀粉、蛋白质等物质大量被去除,产生了大量的空隙,增加了比表面积,增强了产品的吸附能力,故而吸油量有了明显提高。

表1 原料与终产物性能的比较Table 1 Comparison of properties of raw materials and final products

原料中的多酚、黄酮、维生素E(vitamin E,VE)等诸多具有抗氧化性的物质,在生产过程中可能会有损失,是导致其还原能力降低的因素之一。究其原因,这些具有分子内不饱和键的抗氧化物,其所谓的抗氧化性、还原能力、清除氧自由基能力等都有异曲同工之处,从本质上说,都是不饱和键对某类活性基团的一种“自杀式”清除,其不饱和键在对活性基团清除的同时,自身机结构也受到破坏,相应的生物活性也会减弱或消失,故其抗氧化活性、还原能力与含量成正比。在本试验中,有一个热碱处理的过程,通常情况下,这些抗氧化物在碱性条件下不稳定,容易受到破坏[14,23],在试验结果中的表现就是产物的还原能力降低。

3 结论

本试验以产物膨胀力和持水力为评价指标,通过单因素试验优化工艺条件,即硫酸体积分数2.0%,95℃酸解40 min,经漂洗后,以2.0 g/100 mL的NaOH溶液95℃碱解60 min,再经漂洗,烘干后,即得玉米芯不溶性膳食纤维。与原料相比,该产物对油脂的吸附能力有显著提高,还原能力略有下降。该工艺方法对人员、设备、环境等要求较低,简单易行,可操作性较强,有一定的推广价值。

[1]扈晓杰,韩冬,李铎.膳食纤维的定义、分析方法和摄入现状[J].中国食品学报,2011,11(3):133-137.

[2]吴洪斌,王永刚,郑刚,等.膳食纤维生理功能研究进展[J].中国酿造,2012,31(3):13-16.

[3]林莹,王旭清,杨有,等.物理场结合酶法制备的水溶性膳食纤维降血脂作用的研究[J].食品工业,2010(5):16-18.

[4]李晓月,张晶晶,张红建,等.玉米皮膳食纤维对反式脂肪酸致高脂血症小鼠脂代谢的影响[J].中国酿造,2013,32(11):32-35.

[5]谭亮,徐超,张琦,等.旱芹膳食纤维对高血脂症大鼠血脂的影响[J].中药新药与临床药理,2010,21(3):251-253.

[6]章海风,姜明霞,程音,等.三种膳食纤维对脂代谢紊乱大鼠糖脂代谢及氧化应激的作用[J].东南大学学报(医学版),2016,35(2):83-88.

[7]李兴琴,张俊刚,徐颖,等.小米糠膳食纤维对糖尿病小鼠血糖及耐糖量的影响[J].中国热带医学,2013,13(9):1059-1060,1070.

[8]陈琬盈,李江,郑育桃,等.三种膳食纤维的抗氧化活性及主要吸附能力的比较研究[J].中国酿造,2015,34(1):99-104.

[9]陈海红,殷鹏飞,殷军艺,等.黑灵芝水溶性膳食纤维的理化性质及抗氧化活性[J].食品工业科技,2016,37(8):116-119,124.

[10]唐琳,徐方杰,黄晓杰,等.香蕉皮水溶性膳食纤维的提取及抗氧化研究[J].食品工业,2012(4):17-20.

[11]黄素雅,钱炳俊,邓云.膳食纤维功能的研究进展[J].食品工业,2006(1):273-277.

[12]李海云,王秀丽.荔枝壳水不溶性膳食纤维吸附NO2-、胆酸钠的研究[J].食品研究与开发,2006,27(8):167-170.

[13]邵明攀,李焱,陶文亮.功能性食品添加剂-膳食纤维[J].中国酿造,2013,32(9):17-20.

[14]陈家明,余稳稳,吴晖,等.玉米芯的营养成分分析[J].现代食品科技,2012,28(9):1073-1075.

[15]阿依姑丽·艾合麦提.野山杏不溶性膳食纤维的提取及其降血脂作用研究[D].乌鲁木齐:新疆农业大学,2012.

[16]ARPATHSRA S,ATHAPOL N.Effect of particle sizes on functional properties of dietary fibre prepared from sugarcane bagasse[J].Food Chem,2003,80(2):221-229.

[17]王静,刘大川.紫(白)苏叶黄酮类化合物抗氧化性能的研究[J].中国油脂,2004,29(3):33-36.

[18]石秀梅,雷激,梁爱华.3种来源膳食纤维抗氧化特性比较[J].食品科技,2013,38(10):71-75.

[19]中华人民共和国卫生部.GB 5009.4—2010食品安全国家标准食品中灰分的测定[S].北京:中国标准出版社,2010.

[20]中华人民共和国卫生部.GB 5009.5—2010食品安全国家标准食品中蛋白质的测定[S].北京:中国标准出版社,2010.

[21]中华人民共和国卫生部.GB/T 5009.9—2008食品中淀粉的测定[S].北京:中国标准出版社,2009.

[22]中华人民共和国卫生部.GB/T 5009.88—2008食品中膳食纤维的测定[S].北京:中国标准出版社,2009.

[23]黄惠华,郭乾初,梁汉华,等.豆浆热处理过程中3种大豆异黄酮苷原的热降解比较[J].食品科学,2006,27(9):132-136.

Preparation technology of insoluble dietary fiber from corn cob

MA Qianli1,3,PEI Hua1,3,WANG Zhanhua2*

(1.Zhejiang Fangyuan Test Group Co.,Ltd.,Hangzhou 310018,China;2.Zhejiang Institute for Food and Drug Control,Hangzhou 310052, China;3.Zhejiang Institute of Quality Inspection Science,Hangzhou 310018,China)

The acid-alkaline based extraction technology of insoluble dietary fiber from corn cob was studied.The effects of acid addition,alkaline addition and their reaction times were investigated.The results showed that the corn cob was extracted by 2.0%H2SO4under the solid-liquid ratio 1∶10(g∶ml),temperature 95℃and extraction time 40 min.After being washed,the corn cob was extracted by 2.0 g/100 ml NaOH under the solid-liquid ratio 1∶10(g∶ml),temperature 95℃and extraction time 60 min.On these conditions,the expansibility capacity of the product was 4.1 ml/g,and the water-holding capacity was 5.1 g/g.There was a significant decrease of the product in the contents of protein and starch,which was 0.7 g/100 g and 7.4 g/100 g,respectively.And there was a significantly increase in oil binding capacity,which was 2.3 g/100 g,meanwhile,the reducing power decreased slightly,and the A700nmwas 0.327.

corn cob;insoluble dietary fiber;expansive capacity;water-holding capacity

TS213.4

0254-5071(2016)11-0158-04

10.11882/j.issn.0254-5071.2016.11.033

2016-06-03

马千里(1984-),男,工程师,硕士,研究方向为食品质量与安全。

*通讯作者:王展华(1982-),男,工程师,硕士,研究方向为食品质量与安全。