民用飞机乘客使用PED的适航要求分析

2016-12-12LUXi

陆 曦 / LU Xi

(上海飞机设计研究院,上海 201210)

民用飞机乘客使用PED的适航要求分析

陆 曦 / LU Xi

(上海飞机设计研究院,上海 201210)

2013年欧美适航当局陆续宣布允许乘客在全飞行阶段使用便携式电子设备(Portable Electronic Device,简称PED),包括处于飞行模式的手机、平板电脑、笔记本电脑等。与PED使用有关的适航条款经过半个多世纪的不断发展已日趋成熟。为了表明飞机在PED辐射的环境下仍然是适航的,飞机制造商需要向局方表明飞机对PED前门耦合和后门耦合干扰的符合性。

便携式电子设备;适航;前门耦合;后门耦合

0 引言

众所周知,乘客在乘坐国内的民航班机时只有在巡航阶段可以使用不具备射频发射功能的便携式电子设备(Portable Electronic Device,简称PED),而手机必须全程关闭。其实在欧美,适航当局已经放宽了这一限制。2013年10月31日,美国联邦航空局(FAA)发布通告N8900.240,宣布美航空公司可允许旅客在整个飞行过程中安全使用处于“飞行模式”下的便携式电子设备[1]。随后的11月26日,欧洲航空安全局(EASA)也发出指南,在原有非关键飞行阶段允许乘客使用PED的基础上,进一步扩展到在滑行、起飞和着陆阶段也允许乘客使用处于“飞行模式”的PED[2]。鉴于国内对民用飞机上乘客使用PED的相关适航要求研究才刚开始,本文试图对乘客在民用飞机上使用PED的适航要求以及相对应的对飞机设计的影响进行初步分析和探究。

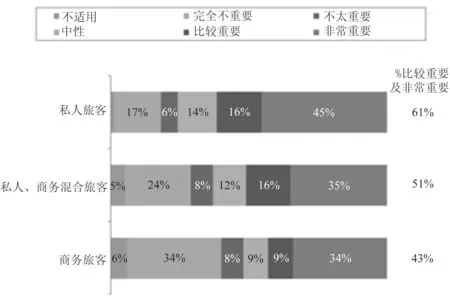

1 机上使用PED的背景

随着电子和通信技术的快速发展,PED在人们的日常生活中得到了广泛应用。美国航空政策制定委员会(Aviation Rulemaking Committee,简称ARC)对PED的定义是:轻便的、用电的设备,特指用于通信、数据处理的消费类电子设备;而带有射频发射装置的PED又称作T-PED(Transmitting PED)。由于担心PED的电磁辐射对民用航空器产生的潜在安全威胁,在很长一段时间内各国民航当局都不允许乘客在飞行过程中使用PED。但是,乘客对于在飞行中使用PED的需求却与日俱增。根据APEX和CEA进行的一项调查[3]显示,有超过6成的个人旅客和超过4成的商务旅客认为在飞行中使用PED是必要的,如图1所示。

图1 飞行中使用PED重要性调查

调查显示,尽管有94%的被调查者知道在飞行过程中禁止使用PED,但其中仍有7%的乘客不会关闭PED电源,有21%的乘客习惯将PED设置为飞行模式,如图2所示。也就是说,无论政策法规如何对机上PED的使用进行限制,现代民用飞机都必将面对来自乘客PED电磁辐射的影响。因此,在飞机的前期设计中就将PED的影响纳入适航要求中至关重要,也直接影响到民用飞机的安全性。

图2 飞行中使用PED比例调查

2 民航机上使用PED适航要求的演变

2.1 FAA适航要求

早在1961年,FAA就发布了关于机上使用PED的第一条适航规章条款91.19,该条款随后被91.21、121.306、125.204和135.144代替。在二十世纪五六十年代,美国就有研究表明晶体管调频收音机中本地振荡器的辐射泄漏会对机载VOR导航系统造成干扰[4]。因此人们也一直相信PED的使用会对机载通信导航系统造成潜在干扰。当电传飞控和数字显示技术成为民用飞机的主流配置后,PED对这类设备的潜在影响也成为了人们的担心。

1991年,美国联邦通信委员会(Federal Communication Committee,简称FCC)发布规章条款22.925,禁止乘客在民航班机上使用800MHz的手机,原因是怀疑机上的手机会因接入地面的移动蜂窝网络而对地面电信网络造成影响。2007年,FCC又因缺乏充分的证据而撤销了这一禁令。

2006年8月25日,FAA发布咨询通告AC91.21.1B,向航空公司和飞机制造商就开放使用PED提出了操作建议和先决条件[5]。2010年3月15日,FAA发布咨询通告AC20-164,认可DO-307作为局方可接受的证明民用飞机PED干扰耦合符合性的标准方法之一[6]。2013年10月31日,FAA发布通告N8900.240,在所有飞行阶段有条件解禁PED的使用。2015年7月5日,FAA更新咨询通告AC91.21.1C,正式发布了所有飞行阶段解禁PED使用的条件[7]。

2.2 EASA适航要求

2013年11月26日,EASA发布决定宣布在所有飞行阶段均可以使用处于“飞行模式”的PED。

2.3 CAAC适航要求

中国民用航空局对在中国境内民航班机上使用PED的适航要求比欧美局方更为严格,目前尚还没有解禁PED使用的计划。与FAR 91.21、121.306、125.204和135.144相对应的条款分别是:

1)91.23 便携式电子设备[8]

(a)除本条(b)款规定外,在中华人民共和国国籍登记的下列民用航空器上,所有乘员不得开启和使用,该航空器的运营人或机长也不得允许其开启和使用便携式电子设备:

(1)正在实施公共航空运输运行的航空器;

(2)正在按照仪表飞行规则运行的航空器。

(b)在民用航空器上可以使用下列便携式电子设备:

(1)便携式录音机;

(2)助听器;

(3)心脏起博器;

(4)电动剃须刀;

(5)由该航空器的运营人确定,认为不会干扰航空器的航行或通信系统的其他便携式电子设备。

(c)按照公共航空运输运行规章实施运行的航空器应当满足相应的规定,本条(b)(5)项所要求的决定必须由航空器的运营人作出;对于其他航空器,该决定也可以由航空器的机长作出。

2)121.573 便携式电子设备的禁用和限制[9]

(a)从飞机为开始飞行而关闭舱门时刻起,至结束飞行打开舱门时刻止,飞机上的乘员不得开启和使用,合格证持有人也不得允许其开启和使用与航空器正常飞行无关的主动发射无线电信号的便携式电子设备,这些电子设备包括:

(1)移动电话;

(2)对讲机;

(3)遥控玩具和其他带遥控装置的电子设备;

(4)局方或者合格证持有人认定干扰飞机安全运行的其他无线电发射装置。

(b)飞机上的乘员可以使用CCAR-91 部第91.23 条(b)款规定的便携式电子设备。但是,在起飞、爬升、下降、进近、着陆等飞行关键阶段,合格证持有人应当限制旅客使用便携式计算机、收音机、CD 播放机、电子游戏机、视频录放机等便携式电子设备。

(c)在飞行期间,当机长发现存在电子干扰并怀疑该干扰来自机上乘员使用的便携式电子设备时,机长和机长授权人员应当要求其关闭这些便携式电子设备;情节严重的应当在飞机降落后移交地面公安机关依法处置,并在事后向局方报告。

此外,对于民用飞机设计人员所关心的CCAR-25部《运输类飞机适航标准》,虽没有直接限定PED使用的条款,但也有间接影响的条款,分别是25.1309和25.1431[10]。

3 PED对航电系统的安全性影响分析

根据AC91.21.1C,如果某型民用飞机没有进行PED相关的EMI测试,那么须按照航电系统(主要是无线电收发机)对PED电磁辐射不同的敏感性进行安全性分析。根据安全性分析的要求,将可能引发的失效模式分为三类,分别是:

a)拒绝服务(Denial of Service),即完全丧失某项功能;

b)服务降级(Degradation of Service),即部分丧失某项功能或性能发生下降;

c)误导信息(Misleading Information),即系统向机组人员提供引起误导的信息。

3.1 不受PED电磁辐射影响的系统

不受PED电磁辐射影响的系统分为三类,第一类是工作在30MHz以下频段的收发机,如自动定向仪ADF(200~600kHz)、高频通信和高频数据链(3~30MHz)。因为要使PED发射30MHz以下的无线电信号,那么PED需要数米长的发射天线,这在现实中是不可行的。第二类是灵敏度阈值远高于PED的平均发射水平的机载收发机,如ILS中的指点信标。第三类是工作在4GHz以上的收发机,包括4GHz无线电高度表、5GHz或9GHz气象雷达。这些系统都使用了定向天线,限制了PED发射与接收机间的耦合。而且,虽然PED发射增加了接收机内的本地噪声,但只在非常有限的范围内影响接收机的输出,对接收机的正常工作影响非常小。一些系统的关键功能,如风切变探测或确定高度,只会在接收信号远大于PED引起的本地噪声的情况下进行。

3.2 仪表着陆系统ILS

ILS是一种用于飞机进近和着陆的辅助装置,包含提供横向引导的航向信标(Localizer)、提供垂直引导的下滑信标(Glide Slope)和提供距离引导的指点信标(Marker Beacon)。其中指点信标不受PED电磁辐射影响。航向信标天线工作在108MHz~112MHz内的40个工作通道。下滑信标天线工作在329MHz~335MHz内的40个工作通道。

受PED影响可能会导致ILS拒绝服务、服务降级或误导信息。特别当飞机在进行CAT II或III类进近而ILS又提供了误导的导引信息时,可能会使飞行员以错误的飞行姿态进行进近着陆,直至能够目视跑道。而此时飞行员只有有限的时间进行复飞,因此机组工作量极大增加,飞机安全裕度极大减少,会导致灾难性的影响。

3.3 甚高频全向信标VOR

VOR的工作频率是108MHz~117.95MHz。地面站以30r/min的速度发射心形方向图,在飞机接收机上产生一个30Hz的调制。地面站同时也发射一个用30Hz基准信号进行频率调制的全向信号。通过两个信号的相位差为飞机提供方位导引。

受PED影响可能会导致VOR拒绝服务、服务降级或误导信息。飞行员将无法获得来自VOR的飞机位置和路径信息。若VOR不作为飞机的主要导航方式,则PED对VOR的安全影响可以控制在严重(Major)或以下。

3.4 甚高频语音通信VHF和甚高频数据链VDL

甚高频通信VHF和VDL是民用航空领域最常见的语音和数据通信方式。VHF和VDL频段工作于118MHz~135.975MHz之间,通道间隔25kHz,或更窄的8.33kHz。

受PED影响可能会导致VHF和VDL拒绝服务或服务降级,但不太可能导致误导信息。因为VHF和VDL传输的是声音信息和数字信息,原有信号很难在受到PED辐射信号的干扰后又恰好被解码成另一个有效的声音或数字信号。假设最严重的失效状态,即所有甚高频通信功能全部丧失,飞行员虽然工作量较大增加,但仍可以遵循一定的程序进行着陆,因此PED对VHF和VDL的安全影响可以控制在严重(Major)或以下。

3.5 测距仪DME

DME是工作在960MHz~1215MHz、以脉冲测距的方法向飞机提供距离信息的设备。机载设备首先向地面站发送一个询问脉冲对,地面站在接收到询问脉冲对后间隔固定的时间再发送一个应答脉冲对。飞机通过计算两个脉冲对的时间差得到飞机距地面站的距离。由于来自PED的辐射信号叠加原有信号产生另一个相同波形、频率和间隔的脉冲对的概率极低,因此受PED影响可能会导致DME拒绝服务或服务降级,但不可能导致误导信息,安全影响为轻微(Minor)。

3.6 空中交通管制ATC应答机

ATC应答机通过与二次雷达监视在1 030MHz和1 090MHz进行应答,向空管员提供飞机的标识和飞行高度信息。ATC应答机又从A/C模式发展到S模式以及ADS-B。由于应答机也是通过脉冲序列进行应答,而来自PED的辐射信号叠加原有信号产生另一个相同波形、频率和间隔的脉冲对的概率极低,因此受PED影响可能会导致ATC应答机拒绝服务或服务降级,但不可能导致误导信息。也就是说,PED的干扰所产生的最严重情况是ATC应答机完全丧失功能,此时空管员将无法得到飞机的标识、高度及其他相关信息。在这种情况下,飞机可能无法在A类、B类、C类空域中飞行,机组的工作负荷将较大地增加,飞机安全裕度将较大地降低。

3.7 空中交通告警和防撞系统TCAS

TCAS是基于ATC应答机和TCAS收发机的监视和防撞系统,用于帮助飞机避免空中相撞。TCAS的无线电发射部分工作原理与ATC应答机类似。因此受PED影响可能会导致TCAS拒绝服务或服务降级,但不太可能导致误导信息。由于TCAS并不能完全代替飞行员来确保空中交通的安全,且TCAS本身也无法识别其他不具备应答机功能的飞机,因此若TCAS功能完全丧失,飞行员将依据目视飞行规则或仪表飞行规则操纵飞机,工作负荷有轻微的增加。

3.8 全球导航卫星系统GNSS

GNSS是指通过卫星在全球范围内向用户提供连续、高精度的位置、速度及时间信息。美国的卫星导航系统即众所周知的全球定位系统GPS。除此之外,还有欧洲的伽利略系统GALLILEO、俄罗斯的格洛纳斯系统GLONASS和中国的北斗系统。目前在民用飞机上广泛使用的是美国的GPS。GPS工作在1 559MHz~1 610MHz的L1频段和1 164MHz~1 215MHz的L5频段。由于GPS信号采用二进制编码信号,因此PED的辐射信号不太可能同时干扰来自不同卫星的多路信号并产生另一个相同的信号,因此可认为受PED影响可能会导致GNSS系统拒绝服务或服务降级,但不可能导致误导信息。在这种情况下,飞行员将无法获取GNSS提供的导航信息,飞行负担将较大地增加。

3.9 卫星通信系统SATCOM

SATCOM是通过卫星向机组提供语音和数据信息。常见的卫星通信频段有L波段、KU波段、KA波段。机组一般在飞机巡航阶段使用SATCOM,并非关键的飞行阶段,因此无需分析PED辐射信号对SATCOM的影响。

4 民用飞机PED适航符合性分析

机上PED信号的传播主要依靠空间中的辐射,因此电磁辐射可能会通过设备上的孔隙耦合进入机载系统,或是引起传输导线上非正常的电流,或直接通过机载天线进入无线电接收机,从而对机载设备产生电磁干扰。在EUROCAE(欧洲民用航空设备组织)ED-118规范中,对耦合路径进行了如下分类:

1)后门耦合(Back door coupling),即PED的辐射能量耦合进入机载电子电气设备,或进入与设备相连的电线中。

2)前门耦合(Front door coupling),即PED的辐射能量耦合进入机载无线电接收机天线。

结合PED辐射的耦合路径和发射类型(有意发射或杂散发射),机上PED可能产生电磁干扰的原因主要有以下几方面:

1)杂散发射的前门耦合

无线电接收机为了能在其调谐频段内能够检测到信号,因此即便是对非常低幅度的信号也非常敏感。如果在接收机的调谐频段内恰恰有PED杂散发射的信号,那么这些无用的信号有可能被接收机认为是有用的信号而导致错误的响应。而且,一般PED的杂散信号与白噪声类似,具有非常宽的频谱,这也大大增加了杂散发射信号进入接收机调谐频段的可能性。

2)有意发射的前门耦合

乘客携带的PED的工作频段和机载无线电设备(如CNS系统等)的工作频段一般都已通过法律法规进行了严格的限定和区分,目的就是为了使乘客所携带的电子设备工作频段不会与飞机无线电工作频段产生重叠而发生干扰。因此,这种情况的电磁干扰可以不被重点关注。

前门耦合的情况如图3所示。

图3 前门耦合情况

3)有意发射的后门耦合

机上PED的有意发射可能会通过耦合进入电线或进入电子电气系统。当耦合进入的有意发射信号高于机载系统或设备本身可接受的信号强度阈值时,就有可能产生干扰。因为在靠近PED的区域,电场强度可能达到几十V/m,因此该后门耦合干扰必须在评估飞机PED容限时加以考虑。

4)杂散发射的后门耦合

PED杂散发射产生非常低的辐射场,一般在距PED1m处场强为0.1V/m。来自手机的杂散发射的强度比手机建立通信的发射信号强度要低一千多倍。因此来自PED杂散辐射发射的后门耦合干扰可能性不大,不需要作为飞机PED容限问题加以解决。

5)传导发射的干扰

由于飞机数据安全网络本身具备隔离功能,且具有滤波器能够滤除可能来自PED的传导发射,因此可以认为和飞机电源或数据线缆物理连接的PED产生传导杂散信号干扰的可能性不大。这种情况的干扰也不是本文所关注的重点。

对于后门耦合的情况,主要考虑PED有意的发射。一般来说,通过后门耦合对机载设备或系统产生干扰的因素有:

1)PED的发射功率;

2)PED与潜在受干扰系统间的路径损耗;

3)潜在受干扰系统对PED辐射的敏感性。

也就是说,从理论上来讲通过控制以上三个方面能够有效抑制PED的后门耦合。但是,从工程实现上来说,以上三个方面却具有不同的可行性。首先,通过控制PED的发射功率来限制后门耦合干扰就非常难实现。因为乘客携带的电子设备来自不同的通信设备厂商,按照不同的工业标准,这已经超出了航空业能够控制的范围。其次,控制PED与潜在受干扰系统间的路径损耗看似在飞机主制造商的控制范围内,但必须考虑到乘客携带的PED在飞机内的分布可能非常广泛,可能在客舱内,也可能在货舱(托运的行李中),有些部位可能离飞机的机载系统或线束非常近。在这种情况下,路径损耗将非常小,也难有提高的空间。第三种选择是增加系统的RF敏感性阈值。如果系统提供了合适的RF敏感性阈值,那么系统的安装就能适应周围的T-PED。这是飞机主制造商能够直接控制的方面。因此对于机上PED后门耦合,通常采用提高机载设备RF敏感性阈值来控制。

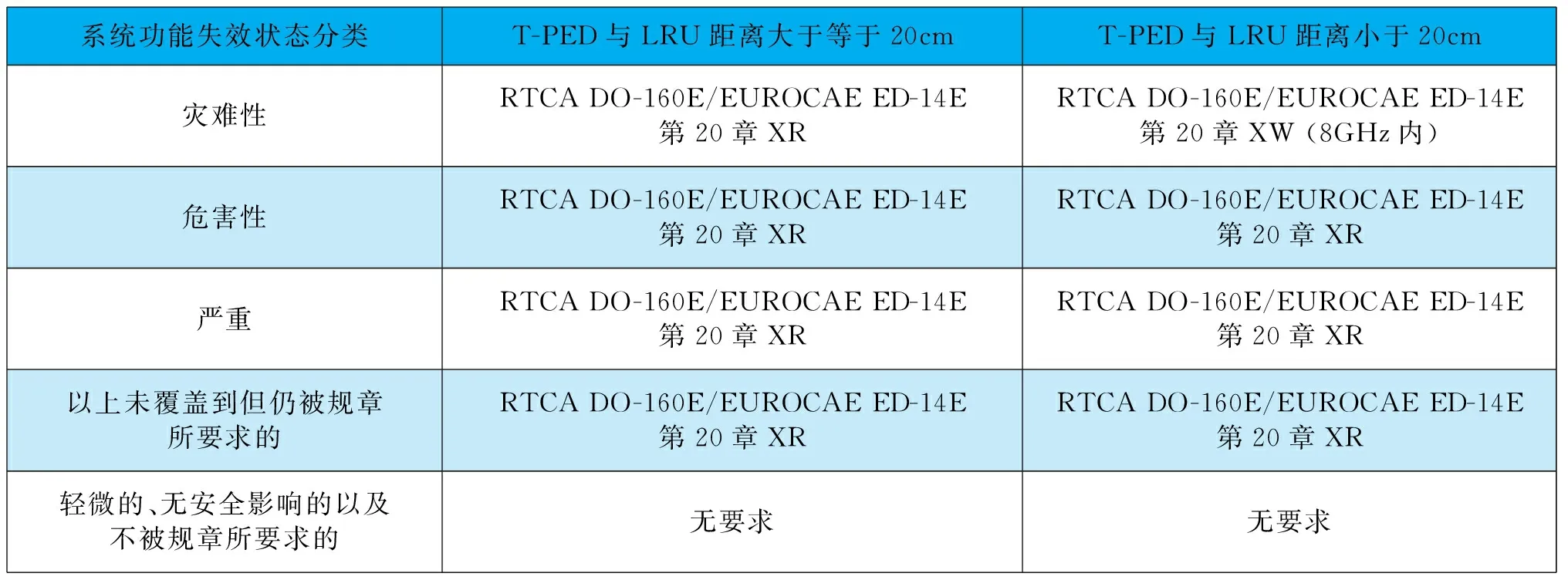

为了满足后门耦合符合性的要求[11],根据DO-307第3章的要求,机载设备根据不同的功能危险性分析(FHA)结果,满足DO-160第20章射频敏感性试验的不同试验电平的要求,如表1所示。同时,根据不同地区适航当局的要求,还可能需要进行全机级的机上T-PED试验,即在机上设置模拟不同T-PED的干扰源,测试机载关键设备是否能够正常工作。通过上述设备级和飞机级的试验,可以保证后门耦合适航符合性要求的满足。

表1 后门耦合符合性要求

对于杂散发射前门耦合的情况,也有三条路径可以加以控制。一是降低机载接收机的灵敏度。这样做的弊端是降低了接收机的性能,因此不建议采纳。二是降低PED的杂散发射水平。但是民用电子设备厂商繁多,不同国家之间的标准也有所差异,因此控制PED的发射水平缺乏可行性。三是控制飞机内部PED到飞机无线电接收机的路径损耗。飞机制造商可以设计并测试飞机使其PED经过接收机天线到接收机的路径损耗足够大。如果路径损耗足够大,那么机载接收机就可以适应PED的杂散发射。这也是作为飞机制造商唯一能够控制的方法。

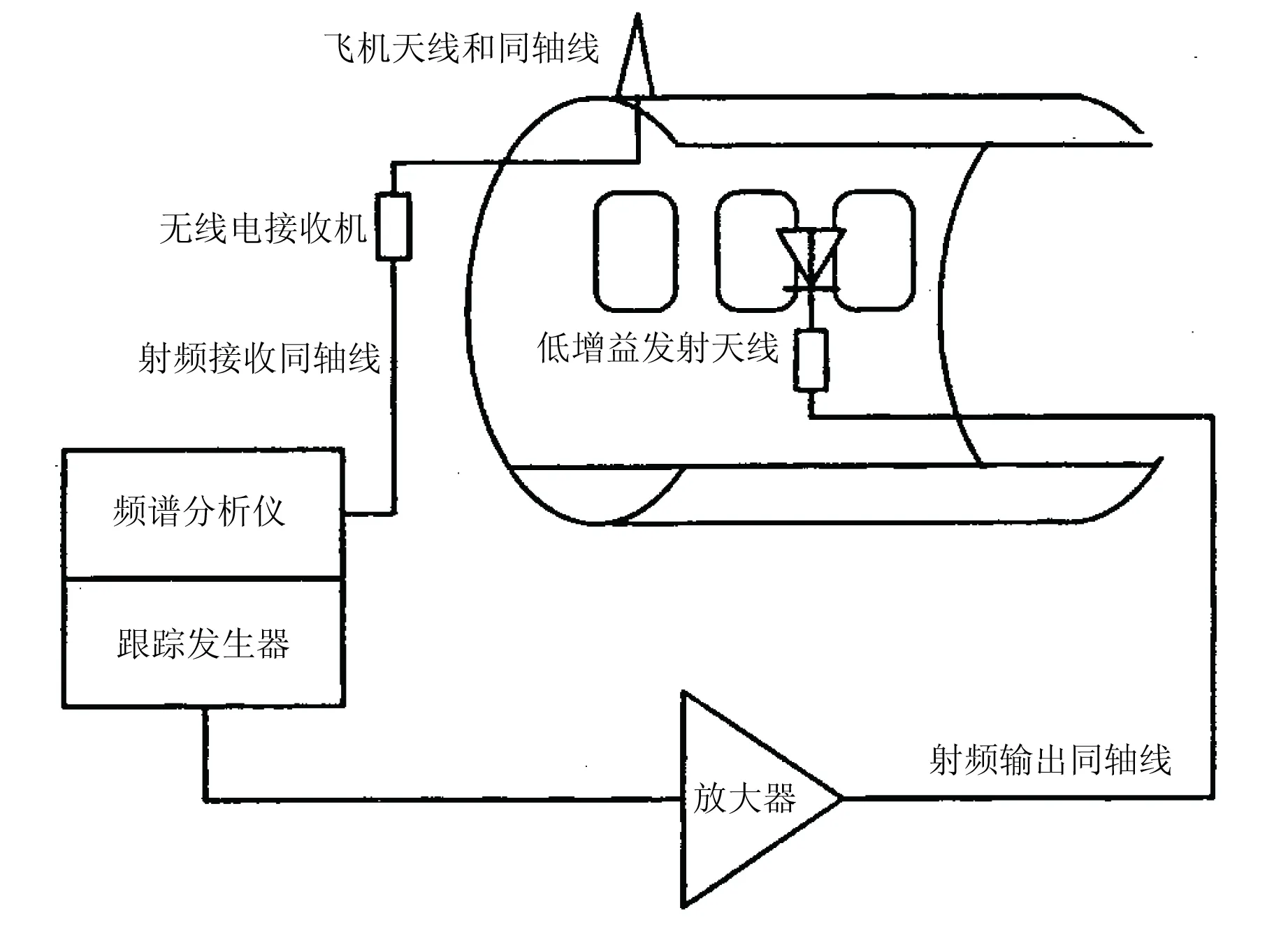

图4 机上IPL测试示意图

实际的干扰路径损耗(Interference Path Loss,以下简称IPL)通过机上IPL测试获得。根据DO-307的要求,简单来说,就是在飞机内部架设天线发射一定量的射频信号来模拟PED的发射,同时测量机载接收机端接收到的信号水平,两者相减从而获得实际的IPL值,如图4所示。若飞机实际的IPL值满足或超过DO-294B表6-2[12]或DO-307表4-7[11]中定义的IPL目标值,则可以认为机载接收机满足前门耦合符合性的要求。

5 结论

随着美国、欧盟的适航当局陆续开放民用航空对PED使用的限制,在该领域我国民航界也势必逐步与国际接轨。因此,国产的民用飞机在设计研发的过程中就应将与PED相关的适航要求纳入考虑,并明晰相应的符合性验证方法。在我国现行的民用客机适航规章体系下,25部、91部、121部均对PED的使用提出了直接或间接的适航要求。同时,对于由PED产生的杂散发射产生的前门耦合和有意发射产生的后门耦合干扰,通过进行飞机级的IPL/T-PED试验和机载设备射频敏感性试验可以验证其符合性。

[1] FAA. N8900.240 Expanded Use of Passenger Portable Electronic Devices (PED) [S]. U.S.A: FAA, 2013.

[2] EASA. Explanatory Note to Decision 2013/028/R [S]. Europe: EASA, 2013.

[3] APEX&CEA. Portable Electronic Devices on Aircraft Study [Z]. U.S.A: APEX&CEA, 2013.

[4] RTCA. DO-199 Potential Interference to Aircraft Electronic Equipment From Devices Carried Aboard [S]. U.S.A: RTCA, 1988.

[5] FAA. AC91.21.1B Use of Portable Electronic Devices Aboard Aircraft [S]. U.S.A: FAA, 2006.[6] FAA. AC20-164 Designing and Demonstrating Aircraft Tolerance to Portable Electronic Devices [S]. U.S.A: FAA, 2010.

[7] FAA. AC91.21.1C Use of Portable Electronic Devices Aboard Aircraft [S]. U.S.A: FAA, 2015.

[8] 中国民用航空局. CCAR-91 一般运行和飞行规则[S]. 中国: 中国民用航空局, 2007.

[9] 中国民用航空局. CCAR-121 大型飞机公共航空运输承运人运行合格审定规则[S]. 中国: 中国民用航空局, 2010.

[10] 中国民用航空局. CCAR-25-R4 运输类飞机适航标准[S]. 中国: 中国民用航空局, 2011.

[11] RTCA. DO-307 Aircraft Design and Certification for Portable Electronic Device (PED) Tolerance [S]. U.S.A: RTCA, 2007.

[12] RTCA.DO-294B Guidance on Allowing Transmitting Portable Electronic Devices (T-PEDs) on Aircraft [S]. U.S.A: RTCA, 2006.

Analysis of the Airworthiness Requirements for the Passenger PED Usage on the Commercial Aircraft

(Shanghai Aircraft Design and Research Institute,Shanghai 201210,China)

In 2013, the airworthiness authorities of US and Europe announced to allow passengers to use portable electronic devices (PED) including cell phones in flight mode, tablets, laptops and etc during all flight phases. The airworthiness requirements relevant to PED usage tends to be mature over more than 50 years. The aircraft manufacture is required to demonstrate the aircraft compliance to PED front door and back door coupling to the airworthiness authorities so as to prove the aircraft airworthiness in the circumstances of PED radiation.

portable electronic device; airworthiness; front door coupling; back door coupling

10.19416/j.cnki.1674-9804.2016.03.009

V221+.91

A