北红尾鸲在浙江清凉峰国家级自然保护区的繁殖记述

2016-12-09郭瑞章叔岩翁东明程樟峰王向军

郭瑞, 章叔岩, 翁东明, 程樟峰, 王向军

(浙江清凉峰国家级自然保护区管理局,浙江临安311300)

北红尾鸲在浙江清凉峰国家级自然保护区的繁殖记述

郭瑞, 章叔岩, 翁东明, 程樟峰, 王向军

(浙江清凉峰国家级自然保护区管理局,浙江临安311300)

2015年和2016年的5—7月,在浙江清凉峰国家级自然保护区野外调查期间发现一处北红尾鸲Phoenicurusauroreus巢址,并对其繁殖习性进行了观察。结果表明:北红尾鸲在本地为冬候鸟,但首次发现该种鸟类夏季在此繁殖;北红尾鸲的繁殖期为5月下旬至7月中旬,5月下旬开始营巢,持续10 d左右,巢穴外径7.5 cm×5.8 cm、巢深3.2 cm,巢材由苔藓、体羽、禾本科杂草茎等组成;6月中旬产卵,窝卵数为4~5枚(2015年产卵4枚、2016年产卵5枚),孵化期11~12 d,巢内育雏14 d。推测冬候鸟北红尾鸲在此繁殖可能与气候变化有关。

北红尾鸲;巢址特征;繁殖生态;浙江清凉峰国家级自然保护区

鸟类是生态系统的重要组成部分,由于其具有易识别、易观察、对环境敏感等特点被广泛用于环境监测以及生态环境的恢复监测中(赵洪峰,雷富民,2003)。近年来,随着全球气候变化,部分鸟类的地理分布范围发生了改变,如鸟类分布向高纬度或高海拔区移动、繁殖地和非繁殖地的分布移动变化、分布范围缩小等(孙全辉,张正旺,2000;杜寅等,2009;吴伟伟等,2012)。

北红尾鸲Phoenicurusauroreus为雀形目Passeriformes鸫科Turdidae红尾鸲属Phoenicurus的一种小型鸟类(郑光美,2011)。该鸟在我国长江以南地区为冬候鸟,夏季主要在长江以北地区繁殖(赵正阶,2001)。“中国观鸟记录中心”发布的近3年来北红尾鸲观测记录显示:繁殖季有少量的北红尾鸲滞留在长江以南地区,如湖南、浙江、贵州、福建、广东等省(表1)。截止目前,该鸟在长江以南繁殖的现象尚未见报道。我们于2014—2016年连续3年在浙江清凉峰国家级自然保护区千顷塘发现北红尾鸲在此繁殖,并对其繁殖行为进行了初步观察。

1 研究区概况及方法

1.1 研究区概况

浙江清凉峰国家级自然保护区位于浙江省西北部临安市境内,保护区内地质地貌结构复杂,主峰海拔1 787.4 m,具有明显的亚热带中山山地季风特征。全年降水量1 500~1 900 mm,相对湿度基本保持在80%左右,高低海拔间年平均气温7.8~15.3 ℃,≥10 ℃年积温2 200~4 800 ℃。海拔800~1 100 m,夏季年平均气温22.5~24.1 ℃。≥10 ℃年积温3 400~3 800 ℃(王义平等, 2014)。保护区千顷塘区域的植被类型以落叶阔叶林为主,乔木层优势树种为灯台树Bothrocaryumcontroversum、三桠乌药Lauraceaeobtusiloba、毛叶山樱桃Prunusserrulatavar.pubescens等,灌木层主要为华山矾Symplocoschinensis、水马桑Weigelajaponicavar.sinica、倒卵叶忍冬Lonicerahemsleyana等,草本主要由禾本科Gramineae和莎草科Cyperaceae部分种类组成。

表1 北红尾鸲繁殖季在长江以南各省的观测记录

1.2 研究方法

记录卵的形态、质量和大小,并使用电子计重秤(合肥鸿瑞计量检测仪器有限公司生产)对卵进行称量,待卵孵化后使用电子计重秤对雏鸟称重(精确度:0.1 g)。采用定点观察法,对北红尾鸲孵卵与育雏行为进行记录,并使用数码相机对不同发育阶段的雏鸟进行拍照记录。繁殖活动结束后,对巢穴进行定位,记录巢穴的形态、大小及巢材,并通过刻度尺对巢穴进行测量。

2 结果

2014年夏季在保护区千顷塘区域发现北红尾鸲幼鸟的行踪,但未观察到其繁殖过程。2015年和2016年5月下旬,先后记录到2窝北红尾鸲的繁殖行为。

2.1 巢址生境与巢特征

北红尾鸲的巢址位于华南梅花鹿早期修建的围墙砖柱门框洞中(119°07′07.14″E,30°18′03.55″N),海拔1 124 m。巢址周围10 m范围内无高大和密集植被,主要为禾本科和莎草科草本植物。该巢穴呈椭圆状,巢穴基本水平,外径7.5 cm×5.8 cm,巢深3.2 cm,距离地面高度115 cm。巢材主要由苔藓、体羽、禾本科杂草茎和植物须根组成,内层主要由苔藓、短绒毛组成。

2.2 营巢与产卵

2015年观察发现:北红尾鸲营巢由雌雄鸟共同完成,一般持续8 d左右,主要集中在06∶00—09∶00、15∶00—18∶00进行,其余时间较少活动。筑巢结束6 d后,雌鸟开始产卵。2016年发现上一年的旧巢穴被重新利用,仅对巢穴内层以苔藓和短羽绒毛进行填充。日产卵1枚,2015年巢共4枚卵(图1:a),2016年巢5枚卵。鲜卵重1.86 g(n=9),卵径1.98 cm×1.42 cm(n=9)。

2.3 孵卵与育雏

孵卵以雌鸟为主。整个孵化期雌鸟几乎很少离巢,除短时间进食外几乎全天卧孵,进食也仅在巢穴附近活动。孵化期持续11~12 d。2窝卵全部成功孵化。刚破壳的雏鸟(图1:b)喙嫩白色、头大颈细、腹部球状、双目紧闭、不能站立,全身肉粉色,仅身体一小部分以及头部有少量簇状绒毛,平均体质量为11.4 g(n=9)。雏鸟孵出后,雌鸟继续留在巢穴中暖雏,雄鸟开始前来喂食一些蚂蚁、蝇、蚊等个体较小昆虫。整个育雏过程中,雌雄亲鸟均参与(图1:c,d),有人为干扰时,雌雄亲鸟均躲入巢穴。育雏期持续14 d。雏鸟出飞后,开始巢外幼期成长,其活动范围不断扩大。

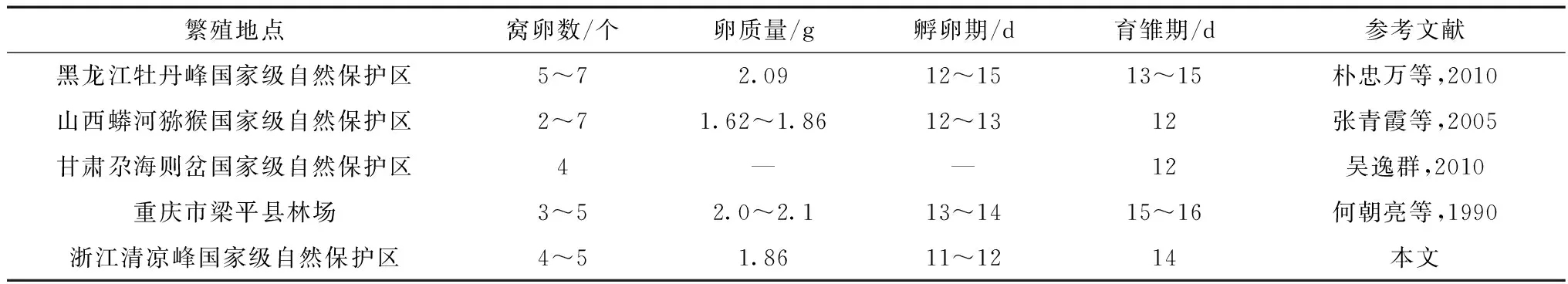

繁殖地点窝卵数/个卵质量/g孵卵期/d育雏期/d参考文献黑龙江牡丹峰国家级自然保护区5~72.0912~1513~15朴忠万等,2010山西蟒河猕猴国家级自然保护区2~71.62~1.8612~1312张青霞等,2005甘肃尕海则岔国家级自然保护区4——12吴逸群,2010重庆市梁平县林场3~52.0~2.113~1415~16何朝亮等,1990浙江清凉峰国家级自然保护区4~51.8611~1214本文

3 讨论

北红尾鸲在浙江省属于冬候鸟,一般在当年10月至翌年3月中旬活动,3月底开始迁往长江以北地区繁殖(楚国忠,1996;蔡熙煦等,2007)。本案例是北红尾鸲在长江以南地区的首次繁殖记录,对科学评估该鸟的地理分布、迁徙和生活史特性具有一定的参考价值。对比该鸟在长江以北各省的繁殖参数,发现北红尾鸲在浙江清凉峰的孵卵期较短(其余参数基本相似)(表2),这可能与地理环境(如温度)差异有关。此外,我们还发现北红尾鸲具有利用旧巢的习性,但由于未对繁殖鸟进行标记,不能确定是否为同一(或不同)个体利用同一巢穴,有待进一步观察。冬候鸟北红尾鸲的部分个体留在越冬地繁殖,该现象亦见于斑头雁Anserindicus、青头潜鸭Aythyabaeri、绿头鸭Anasplatyrhynchos及部分鸥科等鸟类,被认为可能与全球气候变化相关,但其作用机理不明(吴伟伟等,2012)。

蔡熙煦, 田明月, 罗辑, 等. 2007. 宝兴歌鸫和北红尾鸲巢中藓类植物的研究[J], 四川动物, 26(1): 137-140.

楚国忠. 1996. 浙江安吉龙山林场及其周围地区的鸟类[J]. 动物学研究, 17(1): 45-51.

杜寅, 周放, 舒晓莲, 等. 2009. 全球气候变暖对中国鸟类区系的影响[J]. 动物分类学报, 34(3): 664-674.

何朝亮, 卢先谋, 徐学勤. 1990. 梁平县林场北红尾鸲繁殖习性的观察[J]. 四川动物, 9(2): 37-38.

朴忠万, 金志民, 杨春文, 等. 2010. 北红尾鸲繁殖习性观察[J]. 安徽农业科学, 38(9): 4614-4615.

孙全辉, 张正旺. 2000. 气候变暖对我国鸟类分布的影响[J]. 动物学杂志, 35(6): 45-48.

王义平, 童彩亮. 2014. 浙江清凉峰昆虫[M]. 北京: 中国林业出版社: 1-10.

吴伟伟, 徐海根, 吴军, 等. 2012. 气候变化对鸟类影响的研究进展[J]. 生物多样性, 20(1): 108-115.

吴逸群. 2010. 北红尾鸲的繁殖生物学研究[J]. 甘肃林业科技, 35(1): 69-70.

张青霞, 薛之东, 茹李军. 2005. 北红尾鸲的繁殖习性观察[J]. 太原师范学院学报(自然科学版), 4(1): 86-88.

赵洪峰, 雷富民. 2003. 岷江上游典型退化生态系统鸟类物种多样性的初步研究[J]. 应用与环境生物学报, 9(1): 42-48.

赵正阶. 2001. 中国鸟类志[M]. 长春: 吉林科学技术出版社.

郑光美. 2011. 中国鸟类分类与分布名录[M]. 北京: 科学技术出版社.

Breeding Ecology ofPhoenicurusauroreusin Zhejiang Qingliangfeng National Nature Reserve

GUO Rui, ZHANG Shuyan, WENG Dongming, CHENG Zhangfeng, WANG Xiangjun

(Administration Bureau of Zhejiang Qingliangfeng National Nature Reserve, Lin’an, Zhejiang Province 311300, China)

One nest ofPhoenicurusauroreuswas first found in Zhejiang Qingliangfeng National Nature Reserve and the breeding habits ofP.auroreuswere also addressed based on our field observation from May to July in 2015 and 2016. As a winter resident in Zhejiang province, its breeding behaviors in summer were first observed. The nest was built in late May and completed in early June. The nest (7.5 cm length×5.8 cm width×3.2 cm depth) was composed of the moss, feathers, stems of Gramineae and others. The eggs were laid in mid-June. Four and five eggs were found in 2015 and 2016, respectively. The hatching time was 11~12 days and the time of nestlings leaving the nest was 14 days. The breeding behaviors ofP.auroreusin summer in this reserve may be resulted from the climate change.

Phoenicurusauroreus; nest-site character; breeding ecology; Zhejiang Qingliangfeng National Nature Reserve

2016-08-11 接受日期:2016-09-30

郭瑞, 男, 工程师, 研究方向: 野生动植物资源保护, E-mail:guruwos@126.com

10.11984/j.issn.1000-7083.20160217

Q959.7; Q958.1

A

1000-7083(2016)06-0893-04