粤港旅游公共服务治理的系统协同机制

——基于国家认同的进路*

2016-12-09范冬萍

翁 毅 范冬萍

粤港旅游公共服务治理的系统协同机制

——基于国家认同的进路*

翁 毅 范冬萍

国家认同在旅游公共服务治理中的作用未得到充分重视。国家认同在民族认同、文化认同和公民认同层面的缺位,使得香港旅游公共服务出现了公共文化“内地化”、公共空间“私人化”和公民权利“去权化”等治理困境。我们将“国家认同”作为序参量,从旅游文化体验、旅游文化符号及旅游文化诉求视角,探讨旅游公共服务系统“秩序”的形成过程以及国家认同“役使作用”的发挥;同时提出旅游公共服务规制建立旅游文化新秩序、旅游公共服务规划导入旅游生态新理念,以及旅游公共服务平台构筑地方治理新格局的粤港旅游公共服务协同治理机制,目的在于建立基于国家认同的旅游文化作为跨文化融合突破口的理论依据,并从旅游公共服务的治理实践,助推旅游文化的系统管理与社会的可持续发展建设。

旅游公共服务系统 协同机制 国家认同 旅游文化生态 粤港旅游

香港旅游是粤港“经济促文化”的典型,通过发挥支柱产业的最大扩散效应,增强粤港经济耦合度,[1]推动粤港合作走向新阶段。因此“自由行”及相关“СEPА”政策实施初衷除了确保香港的繁荣和发展,[2][3]亦有惠及居民社会文化交往现实需求的考量。现今粤港旅游较多地关注旅游异地性带来的经济学意义,涉及了旅游产业结构调整、[4]区域合作及转型升级[5]等宏观实证性研究,但对于粤港旅游重构下,旅游过程映射的粤港文化生态缺乏系统性和整体性的解读。

基于此,本文在探讨粤港旅游公共服务困境形成的基础上,提出将“国家认同”作为粤港旅游文化融合契合点的治理进路。以“国家认同”为序参量,按民族认同、文化认同和公民认同层面,分析旅游公共服务治理系统“秩序”在旅游文化体验、旅游文化符号及旅游文化诉求等层面的建立过程及其“役使作用”,据此构建旅游公共服务治理的三维系统协同机制。由旅游公共服务治理建立旅游交往与国家认同之间的文化关联,为旅游文化融合提供理论依据。以旅游公共服务的共享共建增进粤港居民的获得感及幸福感,对于具体落实“一国两制”和为地方协同治理提供思路及方略,具有特殊的现实意义。

一、粤港旅游公共服务存在的困境

广东与香港在文化上有着天然的共性和相似性,但从“自由行”为主体的粤港旅游交往所产生的主客冲突,暴露出经贸交流并未促进文化认同和文化融合,而是加深了文化隔阂。究其发生机理,均是围绕着国家认同展开的。从地域、文化和政治[6][7][8]视角定义的“国家”概念,相应形成了民族认同、文化认同和公民认同层面的国家认同。由于国家认同的缺位,香港旅游公共服务出现如下治理困境。

第一,公共文化“内地化”。港人民族认同遭到误读,是粤港旅游公共服务治理困局的根源所在。港区与内地的合作关系被解读为“特殊恩宠”,或称“父爱情结”。换言之,公共文化“内地化”只是以广东为代表的内地与香港的经济博弈关系,在旅游公共服务系统的一种映射,内地经济崛起则是这种关系得以彰显的“催化剂”。得益于“自由行”及相关的“СEPА”政策,香港经济在短期内实现持续复苏。但其负面效应也相当深刻,不仅拖延了经济转型时机,贻误科技创新和产业升级的时机建设“科技香港”,并以“内地化”趋势替代香港国际化形象,威胁了香港国际旅游目的地的地位。特别是在2010年11月香港旅游发展局把“优质旅游服务计划”的评审工作交由生产力促进会负责之后,更多的港人将社会服务质量整体下降以及文化“内地化”倾向归咎于相关旅游发展政策。

第二,公共空间“私人化”。港人文化认同重建受阻,是粤港旅游公共服务及地方协同治理的重要阻力之一。而香港公共空间的“私人化”是港人对内地文化缺乏认同的体现,其原因来自三个方面。一是港人对自身中西兼备的地域性文化体系已形成较强的文化认同感与自豪感。香港的“契约精神”和法治文化,与内地游客所展示的旅游文化产生抵触,文化认同上的分歧阻碍了港人国家认同的建构。二是受限于特殊的政治体制,香港旅游公共空间尚未成为培育国家观与国家文化的重要场所,旅游文化并未在真正意义上与游客发生“碰撞”、互动,公共空间的“共有功能”未被旅游活动挖掘和利用。三是港人文化认同重建受阻还源于旅游公共文化及其核心价值观的差异,进而导致言行上的冲突。例如,西方文化影响下的港人将旅游视为非私人的社会性活动,注重个人行为,具备较强的“公有精神”,内地人则把旅游当成“游玩”,强调放松、自在和不受拘束。香港旅游公共空间的“私人化”困境是内地文化扩散、“逆化”香港文化的缩影。

第三,公民权利“去权化”。港人公民认同受损,主要表现在香港原有的旅游公共服务供需平衡格局被打破,而旅游公共服务秩序的重建得不到应有的重视。由于香港对内地资源、市场与经济的依存性,加上内地“民生问题幼龄化”和环境生态问题的日益突出,旅游成为内地人分享香港资源环境空间和基本公共服务的重要路径,引发港人旅游休闲权利受损和旅游公共文化秩序遭到破坏等旅游文化生态问题。尤其是在2007年“自由行”政策全面实施、2008年金融危机以后,港人捍卫文化权益的抗争非但没有消停,还从“港铁骂战”、“蝗虫歌”、“米字旗”等民间冲突的频发,发展为助推“限制双非孕妇赴港生育”(2012年)、“奶粉限购令”(2013年)和“暂停投资移民”(2015年)等管治措施的响应,港人对旅游公共服务的不满已升级为公民身份认同和公民权利层面上的抗争,公共服务获得感的丧失加深其国家认同的疏离感,从而严重挫伤归属感及幸福感。

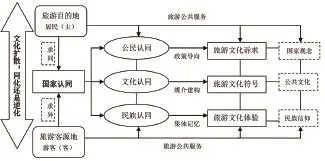

二、粤港旅游公共服务协同治理的序参量

在“自由行”政策和国内环境生态问题两大“推手”作用下,访港游客骤增引发了“香港焦虑症候群”为代表的社会民生问题,除不设上限地“井喷式”到访违背市场经济规律的原因之外,亦有缺失文化“和声”的深层根源,而“和声”式的“共鸣”是建立粤港旅游公共服务系统“自上而下”与“自下而上”协同演化的必要条件。据上文分析可将国家认同视为粤港旅游公共服务系统的“序参量”,系统趋向新的稳定点演化的有序性则由关联元素的数量和局域性相互作用的关联长度两个度量[9]来表征。国家认同在民族认同、文化认同和公民认同层面对旅游公共服务系统发挥“役使作用”,支配“新秩序”的建立(见图1),其从局域到全局扩展非线性作用的具体过程表现为以下几个方面。

(一)民族认同—旅游文化体验—集体记忆再造族群身份。基于旅游文化体验的民族认同是发挥旅游公共服务系统自下而上协同治理功能的重要前提。特定地方人们生活方式的文化表达在情感或精神上的经历或享受[10]即可视为旅游文化体验。其支配作用是通过以物质或非物质文化形式出现的国家认同,透过价值观念与艺术形式融合的独特文化体验方式,复原、续接集体“文脉”,激活族群“乡愁”情怀,传递共同的民族信仰和国家的政治意志。因此,内含民族认同的旅游文化体验,是从时间维度和关联数量上建构了旅游公共服务治理系统“自下而上”的“有序性”。一方面,民族认同在时间维上控制国家认同的系统性文化“修复”。旅游文化体验依托仪式节庆和地方纪念性景观传承社会记忆、塑造地方精神。从粤港节庆公众假期活动安排可知,尽管2015年公众假期增加了“9·3”抗战胜利纪念日,但仍保留复活节、感恩节、圣诞节、英女皇诞辰等英国国家的传统节日,与之相适应的花车、赛马、烟火等节庆活动从整体上涵盖了香港假期的文化体验,从而极大地弱化了大澳端午龙舟游涌(端午节)、大坑舞火龙(中秋节)和香港潮人盂兰胜会(中元节)等粤港旅游文化中(香港第三批国家级非物质文化遗产,2011年)最富有生活气息的“情感共鸣”环节。粤港居民的旅游文化体验大多局限于经济领域,对于旅游公共文化精神体验的关照较为匮乏。民族认同在时间序列上的系统功能性缺失,不仅解构了国家权力,消解了民族意识和地方感,并且难以形成旅游公共服务系统自下而上协同的治理基础。另一方面,民族认同在关联数量上决定着国家认同整体“有序性”的建立。旅游文化体验的主体,即旅游者主要经由媒介、依托旅游公共空间与旅游目的地发生联系,从而形成了个人的旅游审美观和价值观。因此“原真性”旅游文化的体验差异是旅游文化与生俱来的特质。正如内地游客与受西方文化影响的香港人不同,将审美想象作为建立文化原真性体验的基础,[11]对旅游文化的原真性是融合了对美的意境的追求,而常常舍弃道德化的含义,以至于缺失感受和体验“香港制造、香港效率与香港精神”等文化融合过程。这也给广东或内地人在香港、日本或其他国家“差异化符号消费”的“购物情结”做出了合理性解释。又因游客对于广东传统节俗的感知不同,如“冬至大过年”(冬至)、“普度重生”(中元节)等,其思想观念影响了香港旅游公共服务质量的整体评价。可见,融入民族认同的旅游文化体验作为重塑集体记忆和民族信仰的重要方式,有利于自下而上地解决参与自组织行动主体的关联数量问题,继而从局域相互作用的行动主体发展到自下而上的全局性的“序”。

图1 国家认同视角下旅游公共服务协同治理的形成机理

(二)文化认同—旅游文化符号—媒介空间重构主客身份。由旅游文化符号建构的文化认同是旅游公共服务系统自上而下与自下而上建立有意义关联空间秩序的重要介体(见图1),其有序性是行动主体或元素之间的非线性互动关系在空间维上有序状态扩展的一种有效的度量。旅游文化符号是区分“我者”与“他者”的重要标志,蕴含着地方的特殊精神和价值观的文化表意,[12]旅游文化符号的有序组合是地方旅游形象的重要组成部分。正如香港旅游文化空间语言景观的构成、类型和“文风”是其公共文化和文化认同的有力映射,也是国家认同在公共空间的重要呈现。而旅游者对由香港地名文化景观构筑的旅游形象感知程度,取决于其占有香港历史文化信息的多寡。旅游目的地与游客基于非语言媒介交往的旅游文化符号,被兼具文化扩散“使者”身份的媒介空间重新解读和转译,从而生成新的文化秩序与主客文化身份。媒介空间的文化认同是通过文化符号的“关联长度”影响国家认同的全局“有序性”生成的。从粤港旅游营销活动分析可知,仅在2004年发行的“泛珠成立1周年”纪念邮票提及粤港合作“发展旅游”。多元化媒介建构的旅游文化符号缺少有意义的文化联系,广州、香港分别以木棉花、洋紫荆等文化符号标识地方文化线索,但未从整体上重视粤港和国家文化的内在联系,亦未将其中要素的特殊内涵作为媒介空间的“文化秩序”来源。与之类似的音像类文化符号,“爱在此,乐在此”,“Simрlу ThеBеst”、“留住这时光”、“笑一笑,世界更美妙”不仅难以建立关乎香港的“文化想象”,反而因“文化距离”的加大,无法形成有序关联和非线性互动,造成国家认同的模糊和淡化。旅游“文化符号”的有序关联还集中体现为旅游过程“异中求同”的主客互动和情感共鸣,这是由文化认同作为联结民族认同和公民认同的文化中介所决定的。在当下文化认同常常被利益取向所替代,尽管香港的地方特色文化符号,如西贡坑口客家舞麒麟、黄大仙信俗、全真道堂科仪音乐(香港第四批国家级非物质文化遗产,2014年)等,展现了香港在中华文化传播、扩散与融合过程中的重要地位与社会影响。媒体空间建构的“购物天堂”或“一日读懂两千年”等商贾文化,“覆盖”了粤港旅游文化的历史价值、科学价值和艺术价值,内地游客受到物质扩散为主的文化影响[13]做出赴港人均消费居首位的回应。缺少文化认同和国家认同的文化符号对粤港形成交融互补的公共文化产生明显的阻遏作用。

(三)公民认同—旅游文化诉求—政策导向建构公民身份。由旅游文化诉求映射的公民认同是在社会维上形成旅游公共服务系统自上而下的治理结构,并促进子系统之间协调一致发展的基本保障。公民认同借助不断调整的旅游文化关系,促进旅游公共服务系统新秩序建立,得以实现旅游休闲的文化权利。旅游文化诉求能否得到满足,取决于旅游公共服务政策的导向及其执行效果。随着人地矛盾加深和旅游公共服务成本增大,港人日常生活和旅游休闲受到严重困扰,也就是港人通过旅游公共空间培养、提高公民素质,与建构个人政治意识、政治立场和重塑价值观念的政治认同过程被迫中断。因此表达公民认同的旅游文化诉求,不仅是游客在旅游目的地文化“求异”,[14]满足自身文化需求的过程,更是实现文化“求同”,与当地居民在政治上取得一致、形成统一国家观念的过程(见图1)。旅游文化诉求的争夺焦点源于旅游公共服务的“公共性”,旅游文化诉求是公民身份认同的重要内容。如“自由行”政策实施以来,香港过境客运服务的增加价值约占总增加价值20%,[15]地铁为主的公共通勤系统扩容的力有不逮,使得其接待能力和安全性遭到质疑。粤港旅游公共空间争夺的实质是香港居民对其原真文化遭到“同化”和文化权益受损的抗争,旅游成为了文化扩散过程文化入侵或“逆化”文化的“利器”。旅游公共空间未能成为建构核心价值观的舞台,而是因资源规制中的资本逻辑引发了诸多非正义的社会后果。

三、粤港旅游公共服务治理的三维协同机制

目前粤港旅游公共安全事件的频繁发生,要求粤港政府基于国家认同,加快建立旅游公共服务的协同治理机制,提高社会服务的治理效率,推动跨文化旅游发展和地方协同治理。

(一)旅游公共服务规制建立粤港旅游文化新秩序。国家透过文化强化国家认同,[16][17]国家认同即是国家的文化认同,文化认同也就成为国家认同的关键。因而旅游公共服务协同治理机制下的规制不仅仅是针对重要旅游公共文化设施、产品及其服务进行制度安排,而是从核心意义上履行国家的文化服务供给职责,特别是建构与保障依托于旅游公共服务供给的文化生活秩序。通过旅游公共服务规制建构、保障粤港旅游文化新秩序,具体表现为以下两个方面。第一,必须建立在明确、统一的国家认同之上。基于国家认同的粤港旅游公共服务协同治理有利于国家主体、市场主体和社会主体以合理均衡的结构分配权力与职责,由此保证有序而开放、充满活力的旅游公共文化生活的良性展开。第二,将公共服务精神融入旅游公共服务规制的前提是调整粤港旅游公共服务的法律体系。国家认同是旅游公共服务规制的一种必然延展,旅游公共服务的协同治理则是基于国家认同的行政组织结构与行政行为方式的相应转型。又因粤港旅游文化差异还体现在文化治理观念上的差异,旅游公共服务规制的深度转型很大程度上取决于国家整体法治环境的培育。因此,以法治驱动粤港旅游公共服务规制的文化治理,着重从权利界定、责任分配、行为规制等不同方面共同规范旅游公共服务的发展,这决定了国家认同作为旅游公共服务系统协同治理的价值观依据。

(二)旅游公共服务规划导入粤港旅游生态新理念。基于国家认同的旅游公共服务规划,是融入了生态价值导向、起着决定性的一种价值理念和行为规范,着眼于经济、社会和人的全面、健康、和谐发展。旅游公共服务协同治理机制通过旅游公共服务规划强调个体旅游行为与公共服务系统的互动机制与匹配性,其主旨是建构高度“国”“民”性的公民身份。具体而言,“国”是指国家认同,或为“国家性”,是粤港旅游公共服务规划的核心。旅游公共服务的建设和管理涉及诸多利益主体,通过中央政府整合全国力量并均衡各方利益,树立国家权威,实现国家所有和国家价值。“民”是民生性,指旅游公共服务规划的公众性、公益性。“公众性”要求旅游公共服务规划必须以旅游公共环境卫生规划、旅游公共资源保护规划、旅游公共交通体系规划及旅游公共休闲空间规划等涉及旅游公共安全的专项规划为重要参照依据,并与土地利用规划、城乡发展总体规划等控制建设性规划有机衔接。“民”亦有“公益性”的含义。旅游公共服务规划以服务全体公民为使命,是全体公民实现平等游憩权利和获得公共生态福利的重要路径。确保科学家、非政府组织、青少年、志愿者等公民自下而上表达、参与旅游公共服务的供给过程,旅游公共空间才能逐步成为宣扬文化认同的窗口和凝聚国家精神的平台。

(三)旅游公共服务平台构筑粤港地方治理新格局。由于原生性、民族性、差异性是旅游发展内在动力,多文明并存是旅游发展的内在价值诉求。旅游权利不仅是旅游者的权利,还包括旅游企业及当地居民的权利,旅游公共服务协同治理的关键在于将国家的认同嵌入族群意识和民族归属,并兼顾旅游的公平性、融入性与可持续性,体现为政府、社区和游客之间的有效合作,也就是旅游公共服务系统的差异协同不是由任何一个单一主体的投入即可完成的,它必须通过旅游公共服务平台得以有效完成。在旅游公共服务协同治理的新格局中,粤港旅游发展被视为政府、旅游从业者和旅游者所共同面对的“客体”,推动着多元治理机制下的政府、行会和社会组织共建公益性和文化型的旅游公共服务平台。基于国家认同的旅游公共服务平台,遵循了一定的规范与原则来分配社会利益和承担社会义务,即将包含着公正性、合理性内涵的正义作为社会存在的价值基本。从文化内涵的挖掘融合民族信仰和建立民族认同,摒弃市场规范、营造自由平等氛围,激发群众自发性参与。以精神需求与物质需求相结合的馈赠方式还原旅游活动的本质,真正实现旅游公共服务的“赋权”,增进民族团结和增强国家认同及忠诚度;以旅游公共服务建设带动社会安定环境的营造,增强粤港居民在经济、文化交流中的获得感和自豪感。

[1]陈德宁、陈军才、何一鸣:《СEPА下香港与内地经济耦合度与效应分析》,《学术研究》2014年第1期。

[2]薛凤旋:《都会经济区:香港与广东共同发展的基础》,《经济地理》2000年第1期。

[3]郑宏泰、尹宝珊:《香港本土意识初探:身分认同的社经与政治视角》,《港澳研究》2014年第3期。

[4][15]黎熙元、杜薇:《“香港个人游计划”实施与香港经济行业变化的关联性》,《亚太经济》 2013年第6期。

[5]秦学:《特殊区域旅游合作与发展的经验与启示——以粤港澳区域为例》,《经济地理》2010年第4期。

[6][16]刘社欣、王仕民:《文化认同视域下的国家认同》,《学术研究》2015年第2期。

[7][17]韩震:《论国家认同、民族认同及文化认同——一种基于历史哲学的分析与思考》,《北京师范大学学报(社会科学版)》2010年第1期。

[8]吴其付:《民族旅游文献中的文化认同研究》,《广西民族研究》2011年第1期。

[9]张华夏:《系统哲学三大定律——乌杰〈系统哲学〉解析》,北京:人民出版社,2015年,第25、128页。

[10]傅才武、钟晟:《文化认同体验视角下的区域文化旅游主题构建研究——以河西走廊为例》,《武汉大学学报(哲学社会科学版)》2014年第1期。

[11]王宁:《旅游伦理与本真性体验的文化心理差异》,《旅游学刊》2014年第11期。

[12]徐嵩龄:《我国遗产旅游的文化政治意义》,《旅游学刊》2007年第6期。

[13]周尚意、左一鸥、吴倩:《KFС在北京城区的空间扩散模型》,《地理学报》2008年第12期。

[14]马波:《现代旅游文化学》,青岛:青岛出版社,1998年,第23、54页。

责任编辑:罗 苹

N941;F590.1

А

1000-7326(2016)11-0082-05

*本文系范冬萍主持的中宣部文化名家暨“四个一批”人才工程项目以及广东省高等学校珠江学者岗位计划资助项目的阶段性成果。

翁毅,华南师范大学科学技术哲学专业博士后,华南师范大学粤港澳协同发展与地方治理研究中心副教授;范冬萍,华南师范大学公共管理学院教授、博士生导师(广东 广州,510006)。