基于PPP模式打造智慧城市产业生态圈

——中国智慧城市创新论坛深圳报告

2016-12-09杨德海北大方正智慧城市研究院

文/杨德海(北大方正智慧城市研究院)

基于PPP模式打造智慧城市产业生态圈

——中国智慧城市创新论坛深圳报告

非常高兴受中国智慧城市创新产业大会的邀请来做一个主题报告。中国智慧城市自2010年逐步开始建设以来,各大部委纷纷开展了一些试点工作,有专家统计全国已经有500多个城市进行智慧城市相关的工作,大家都从不同的角度来推动。今天想从地方政府创建的角度,和大家探讨智慧城市如何更好地建设和运营,即“基于PPP模式打造智慧城市产业生态圈”。

一.城市智慧发展的契机与新型智慧城市建设

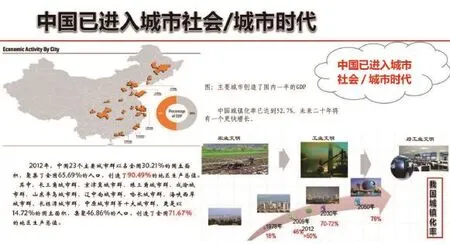

1.中国已进入城市社会/城市时代

统计数据表明,中国已经进入了城市社会和城市时代,2015年我国城镇化率达到56.1%,城镇常住人口达到了7.7亿,城市已成为我们工作、学习、生活、娱乐、创新创业的中心。最近一件事情深刻地影响了中国城市智慧发展的走向和重心,那就是2015年12月20日在北京举行的中央城市工作会议。这是自1978年第三次全国城市工作会议后,时隔37年中央城市工作会议的再次召开。这次会议明确了城市发展的重点方向和主要内容,也为智慧城市建设的核心提供了指导。

2.中央城市工作会指明智慧发展方向

经过几年的探索大家都认识到,“智慧城市”的核心在城市,智慧只是一个辅助的手段,不能仅做信息系统的智慧和智能化,而是需要通过智慧城市解决城市建设和发展过程中的问题。这次的中央城市工作会议扭转了以前30多年粗放式的城市高速发展和城镇化发展路径,会议上提出了以下两点。

(1)要尊重城市发展规律。城市是有自身发

展规律的,原来我们更多注重城市的规划和建设,并且是相对隔离地在进行。现在我们认识到城市的自身发展规律,包含了从城市的规划、建设、管理到运行这样一个循环体系。这个循环体系要求我们在做智慧城市设计的时候就要考虑到建设和运行,在做建设的时候就要考虑到城市未来运营的模式以及与前面设计的协调。

(2)城市发展要做好五个方面的统筹:从城市工作全局性方面统筹空间、规模、产业三大结构;从城市工作的系统性方面统筹规划、建设、管理三大环节;从城市发展持续性方面统筹改革、科技、文化三大动力;从城市发展的宜居性方面统筹生产、生活、生态;从推动城市发展的积极性方面统筹政府、社会、市民三大主体。这次中央城市工作会议明确了下一步城市发展的方向,也是智慧城市建设的重点和方向。

习总书记在中央城市工作会议上提出了非常重要的指导,提出城市工作是一个系统工程,要着力提高城市发展的持续性和宜居性,要立足国情、集约发展。同时提出让创新成为城市发展的主动力,特别是把互联网、云计算作为城市的基础设施加以支持和布局,促进基础设施互联互通,释放城市发展的新动能。着重强调加快智慧城市的建设,打破信息孤岛和数据分割,促进大数据、物联网、云计算与城市管理的结合,提升城市治理和服务能力。加强城市管理数字化平台建设和功能整合,建设综合性城市管理数据库,发展民生服务智慧应用,实现“科技让生活更美好”的目标。

李克强总理在大会上也提出,要推进智慧城市建设,打造城市运行的超级大脑。同时着重提出,要破除条条块块间的信息墙,城市是一个复杂的系统,尤其要把城市的建筑、街道、管网、环境、交通等方面实时的运行状况用数据反映出来,构建城市综合性管理数据库。以前,我们开展一些城市的规划和建设,更多是基于城市的静态状况,基于现有的调研情况、现有数据和对未来初步预测;我们设计完,经过半年或者是一年以后,这个数据状况就发生变化了,而且城市的数据是实时运行的。所以李克强总理提出,要用数据说话、用数据决策、用数据管理、用数据创新,这样一个非常明确的城市管理的新方式。要以人为本,开展“互联网+城市”行动,通过智慧化推进城市发展。中央城市工作会议为智慧城市建设提出了明确的发展方向,也明确了重心。

3.城市智慧化发展的需求

另外,从30多年城镇化快速发展过程中,城镇自身也在呼唤智慧的发展模式。我们看到了中国很多城市存在的空荡荡新区和新城,城市基础设施安全性不足导致桥梁坍塌、市政设施的损毁,贫富差距的扩大等。这些迫使我们对现有城镇发展方式进行思考,从复杂巨系统的角度认识城市,从城市的规划、建设、管理、运行的循环体系角度看待城市。要从空间扩张、交通主导的城镇发展方式向城市协调发展方式转变;从注重硬性资产到注重软性资产和资源开发;从目标导向向重视问题导向的发展方式转变。我们的现状需要呼唤智慧的发展模式,需要正视现存的问题来创新发展。

中国城市发展模式的得失思考

综上所述,城市是一个生态体系,城市自身也需要一个健康持续的发展体系。像人一样城市也有生老病死,很多城市已经出现了老和病的特征,居民不满意、牢骚满腹、怨气冲天的现象都曾出现,城市需要二次开发和重新崛起。所以我们要从城市的健康体系和健康发展的角度来考虑城市的智慧发展。

4.新型智慧城市建设

2016年4月,国家发展改革委和中央网信办联合召开了新型智慧城市建设部际协调工作组第一次会议;同时,在会议上审阅了新型智慧城市建设部际协调工作小组的工作分工和评价指标体系征求意见稿,从国家层面第一次统筹了各个部委的智慧城市建设工作。以后智慧城市建设有了一个明确的方向和重点。

二.智慧城市建设的困境

从最近几年的试点建设,到促进智慧城市的全面展开,再到国家围绕新型智慧城市进行统筹;在这个过程中我们也在观察、调研和实践,也在思考地方政府到底需要什么样的智慧城市,应该怎么来做,怎么解决他们的问题和需求。

首先,我们观察到智慧城市已经成为新型城镇化的重要抓手。智慧城市建设是促进城市的智慧发展,除了信息化与工业化、城镇化、农业现代化的深度融合和服务方面外,智慧城市的内涵和外延都有扩展。智慧城市要促进产业、民生和城市管理,在产业方面更多地促进产业的可持续发展,实现资源的优化配置,经济又快又好地发展。在民生方面更多以人为本,提升百姓生活的质量和服务的水平,给他们安全感和幸福感。在城市的管理和治理方面,要更多地通过智慧城市从管理城市转变为经营城市,促进城市治理水平的提升,促进城市高效率地管理和运转,实现人与自然、人与社会的协调发展,城市发展模式有一个重新的变革。

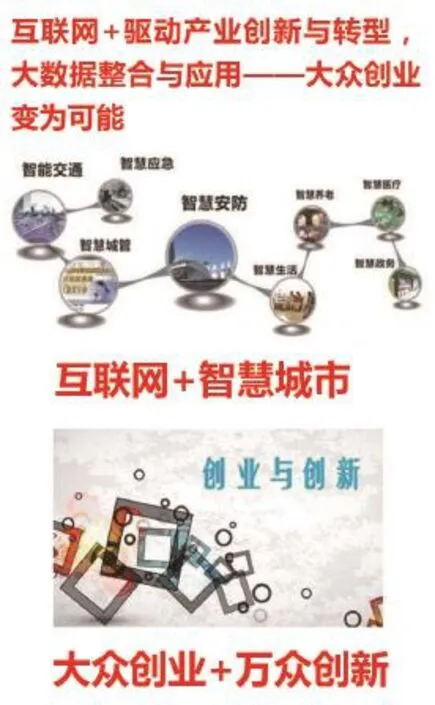

其次,我们也观察到智慧城市与“双创”为“产城”融合发展提供了引擎,也就是说我们现在的“互联网+智慧城市”和大众创业、万众创新成为了目前新型技术发展的两大风口,通过“互联网+驱动产业创新与转型”,通过大数据的整合与应用、数据的开放和深度的挖掘使大众创业变为可能,所以很多地方城市和政府提出来不仅要做智慧城市建设,同时要在智慧城市建设中把数据进行整合,构建大数据,构建数据的挖掘、开放,促进“双创”和产业园的发展,促进大众创业和万众创新。

风口——智慧城市与“双创”为产城融合发展提供引擎

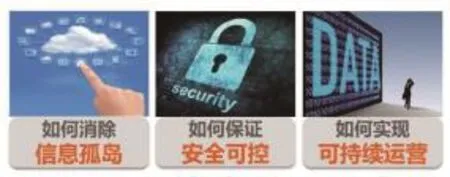

同时我们观察到智慧城市依然面临三大难题。

智慧城市建设面临的三大难题

第一个难题是如何消除信息孤岛。信息孤岛是智慧城市资源整合的最大障碍,我们看到在技术层面缺乏统一的标准和评估的体系,在建设层面各个部门的系统孤立建设,条块的分割缺乏有

效的信息共享的机制,管理方面部门实现横向协调比较困难,管理机制需要创新,这是信息孤岛的问题和瓶颈。

第二个难题是如何实现安全可控。这是目前智慧城市建设的一个痛点,因为我们都知道智慧城市实际上是有很多信息的整合,可以说未来通过信息和数据来说话,在这个过程中,要在核心的软硬件设备、关键的技术、运营管理的平台、标准体系、人才团队、数据资源等这六大方面都要实现安全可控,这个有很多的工作要做。

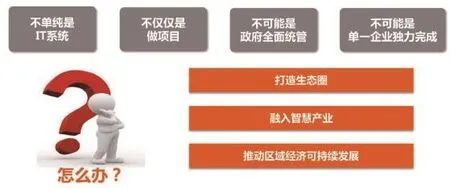

第三个难题是如何实现城市的可持续运营。智慧城市要促进城市的可持续运营,目前来看可持续运营能力差是智慧城市发展的一个要害。我们要构建的智慧城市是一个完整的有机体,是一个能不断地持续演进的体系。类似一个人一样,它是一个有机的生命体,要具备大脑和神经系统、要有心脏等器官、要有循环系统、要有血液和造血机制,尤其是在血液方面就是要有资金和人才。造血机制和运营模式目前都是智慧城市建设的痛点和难点。对一个城市的智慧发展来讲,只有建立了“造血机制”,打通了城市的“经络”才能实现城市有机体的健康和可持续发展。智慧城市的建设涉及方方面面,包括了从保障体系、基础设施、智慧建设与宜居,智慧管理与服务,智慧产业与经济等,覆盖了城市的方方面面,应该说是一个复杂的巨系统。智慧城市建设需要全盘统筹,因为智慧城市已经不单纯是IT系统,不仅仅是做信息化项目,也不可能是政府的全面统管,更不可能是单一的企业能独立完成的。面对这种情况我们应该从三个方面来构建和筹备:第一就是打造产业生态圈,第二要在地方的智慧城市建设中融入智慧产业,第三要从推动区域经济可持续发展的角度来考虑地方政府的智慧建设。

以上是我们观察到的一些智慧城市建设的全国状况和地方的困境。在这个过程中,我们也做了一些地方的实践工作,下面把一些实践和思考给大家做一些分享。

智慧城市需要全盘统筹

三.基于PPP模式的智慧城市产业生态圈

我们认为智慧城市的解决之道要涵盖城市的方方面面,不单纯是IT系统,还涉及复杂多样的系统,涉及很多的条块,解决政府无法全面统管的问题。智慧城市是一个持续推进的过程,政府投入巨大但又不能仅靠有限的财政投入;要融入智慧的产业,要推动区域经济的发展,而不仅仅是做项目;智慧城市很多短期回报低,没有直接的经济效益的项目,需要寻找和创新商业模式。智慧城市的解决之道是要寻找多方共赢的商业模式。

1.PPP模式是智慧城市的解决之道

我们看到智慧城市建设已经从政府主导转向了市场主导,现在智慧城市参与主体包括了运营商、投资机构、科技地产、专业设备厂商、系统集成商、IT厂商等。智慧城市建设是一项复杂的系统工程,所需资金巨大,涉及政府、企业单位和市民家庭等多元主体,涵盖投融资、建设、运营、监管等过程。未来5年,投资机构将逐步

成长为智慧城市的建设主力,根据专业机构分析和预测,2015年智慧城市建设中政府的投入为70%,市场为30%;到2020年,预估政府的投入只有20%,80%要靠市场的投入。我们目前正处在这个转变过程中,由政府主导转向以市场主导为主,在这个过程中,我们看到了从国家层面、从地方层面都提出了智慧城市的PPP建设模式。通过特许经营权的协议保证双方或者是多方形成合作伙伴关系,在保证社会资本适当盈利的基础上,促进智慧城市建设,最终实现政府、社会资本和公众多方共赢的模式。PPP模式解决了几个难点。

(1)投资市场化的问题。原来传统的模式更多是一种政府投资,流程一般是申请预算、招标、建设,存在的问题是资金有限、周期长、建设质量难以保障持续。PPP模式因为有落地合资公司持续的建设管理,通过特许经营的模式解决了投资的市场化问题,不仅是财政投资,更多要吸引社会资金的注入。

(2)运营市场化的问题。传统模式更多地通过政府自建、自我运营的发展模式,存在的问题是技术人员不足,流动性比较大,技术更新比较慢,运行效率比较低。新的运营模式是通过专业的PPP的公司市场化的运营,因为它要实现适当的盈利,要对城市的资源和资产进行深度的挖掘和开放,所以通过市场化的模式来运营发展,它就要有一个专业的团队,有专业的保障,这是运营市场化。

(3)机制市场化的问题。传统模式更多是各个部门各自为政,每个部门考虑自己的小条块,协同也比较困难,共享基本上是靠行政手段,没有行政的强制措施共享基本上难以实现。新模式是靠政策引导之后市场来驱动,通过投资来协同,通过资金来调动各个部门参与的积极性,提出一些明确的标准和规范、要求以及协同的需要,市场推动的模式比较好地解决了市场化机制的问题。

在这个过程中,我们通过PPP模式打造智慧城市资源整合的运营发展模式。在业务模式上,通过投资来建设智慧城市,通过拉动投资及产业发展来建设智慧城市;在盈利模式上,通过智慧城市实现运营服务,同时通过一些园区和土地开发转让收益投入到智慧城市中;在运营模式上,通过把各种智慧的服务,比如说智慧政务、平安城市、教育、交通、环保、城管、医疗、金融、社区等服务,以运营式的、持续发展式的方式来考虑建设和运营。当然基本公共服务需要政府来投入建设,可考虑购买服务或采用其他形式,总之是考虑可持续建设发展模式而不是传统的交钥匙工程。合作模式上,我们可实现通过北大医疗、北大资源,以及金融和信息产业,把合作伙伴体系整合起来投入各地智慧城市建设中。从业务模式、盈利模式、合作模式、运营模式方面,实现和社会资源的整合。

目前,我们安徽淮北和河南林州做了PPP模式建设的实践,得到了地方政府的高度认可。尤其在安徽淮北市,政府把全面的智慧城市建设委托成立的当地平台公司——淮北智投来统筹,同时现在也在推动从新高度开展新型智慧城市建设。这个过程中,实现了智慧城市运营体系的落地,即通过和地方政府、国有企业以及一些地方合作伙伴共同构建地方智慧城市投资有限公司,这个公司负责当地智慧城市的投资建设运营管理等整体统筹服务,实现了对智慧城市总体工作的详细的调研、设计、管理、运营。专业的业务和项目则转由专业的公司来建设,每个项目、每个专业公司都考虑到投资市场化和运营模式的市场化问题,同时在建设过程中把资源注入进来。对政府内部信息化项目、公益性服务性项目和公共服务性项目,实现了投资、运营、收益模式的详细梳理,通过政府购买服务或采取特许经营等形式解决了资金和公共服务或社会资金适当盈利的发展的方式,实现了从项目的规划到融资到建设、再到偿还这样一个全流程式体系,PPP模式能够很好地把这个流程串起来。

2.产业生态链的打造

在这个过程中,我们打造了三个生态链。

(1)打造了智慧城市的产业基金生态链。首

先通过引导性的基金、财政和主要国有企业的基金,找到基金和生态链的伙伴,结合外面的银行和资本,构建智慧城市产业基金,打造产业基金的生态链,打造资金的池子。

智慧城市运营公司产业生态链

(2)在这个过程中,成立地方平台的运营公司打造产业生态链。由于有地方政府、运营公司、基金公司、地方合作伙伴等,构建了智慧城市的运营平台,统筹考虑推动当地智慧城市投资建设运营管理,整体建设,会实现对城市深度的挖掘和服务痛点的挖掘,构建本地的综合服务及运营服务体系。可以建设科技园和“双创”园区,引入小的创客和中小企业,推动城市“双创”的发展。同时引入一些优秀的资源和产业,比如说引入北大或方正集团相关的资源,开展产业化落地。

(3)打造一个智慧城市科技园生态链。打造“双创”产业平台,“双创”园区平台,这个平台不仅仅是园区,更多是平台体系,是一个信息产业孵化的平台,是一个“互联网+创业”的平台,是一个科研成果转化的平台,也是人才聚集效应的平台,从这个角度打造产业人才资本整合的科技园,是城市非常需要的。

3.智慧城市运营模式与生态圈建设

我们通过PPP实现了智慧模式从传统模式向运营服务模式的转变,实现了通过集聚核心的平台和行业信息服务的伙伴商,深度挖掘城市的服务和运营点,与相关的合作伙伴一起开发运营,科技孵化,实现智慧城市真正的落地和产业的发展。通过PPP模式,充分地发挥了从顶层设计到行业解决方案以及运营服务、科技园孵化,包括基础设施集成、终端设备、大数据、云计算、物联网等全方位的体系,与各行各业优秀合作伙伴和厂商整合,共同推动智慧城市的发展。通过这样的整合和发力,打造地方智慧城市的样本,从而推动智慧城市全面、持续地发展。

在这个过程中很多城市和政府包括一些国有大中型企业都纷纷在打造智慧城市的生态圈,比如说方正集团、华为集团、中电科、中兴通讯、同方集团、软通动力等,都在打造自己的产业生态圈。带着这样一个产业生态圈来为城市做全面的服务和能力支撑,而不仅仅是去拿一个项目,我觉得从这个角度来讲,智慧城市实现了一个发展建设和运营模式的升级。

四以理论与实践结合,践行智慧城市“政产学研”联合发展

我们也在筹备能力体系,为更好服务于新型城镇化和智慧城市建设,推动城市智慧可持续发展,方正集团联合北京大学于2015年成立“北大方正智慧城市研究院”,对内整合相关智慧城市研究实验室和课题团队,对外联合相关“政产学研”机构,联合共建智慧城市专题研究中心,以PPP模式城市合作为抓手,创新推动中国新型智慧城市建设。以市场为导向、以创新为核心、以项目为抓手、以效益为目标,通过资源整合的平台体系来推动建设。

智慧城市业务基于城市公共信息平台,通过

大数据中心、地理空间共享服务平台,部门共享服务平台、城市可视化平台和运行指挥中心,推动构建行业应用解决方案,构建管理、交通、金融、教育、平安、云计算、物联网、医疗、公安等城市全方位业务体系。在智慧城市总体架构上,我们建设从感知层到网络尤其是城市物联网、大数据,再到应用支撑、垂直行业的体系,打造了一个顶层设计加投融资规划,和项目管理监督以及数据的服务运营、全流程服务支撑能力,和合作伙伴一起推动城市全方位的提升。

核心能力是从城市管理方面提升城市的管理水平,从金融方面提升金融服务的流程,打造平安城市,缓解城市交通拥堵,加快行政效率,服务社区智能化服务和管理,平衡教育资源,改善医疗状况等。面对城市目前要着重改善的问题和难题,开展能力建设和解决方案。

从城市的全方位体系出发,我们对内整合北大和方正的内部资源,构建城市精准控制、智能控制系统,提升社会基础设施等内部资源整合度。对外,我们和城市以及合作伙伴、金融体系协同和合作,智能化管理和提升生活服务的便利性和便捷性。最终实现让城市更智能、让生活更便利,促进城市更好、更智慧地发展,提升城市发展的水平。

基于城市公共信息平台的智慧应用解决方案