珠算历史:与算具相伴成长

2016-12-08陈黎春

◇陈黎春

珠算历史:与算具相伴成长

◇陈黎春

算盘是中国传统的一种计算工具,是中国古代一项重要的发明。珠算的历史与算盘的成长相随相伴,深深地根植于中国文化的长河里,成为中国文明和文化的重要组成部分。

筹算是珠算的基础

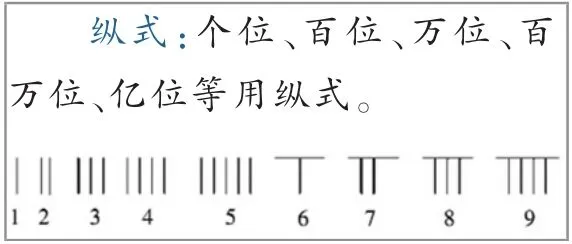

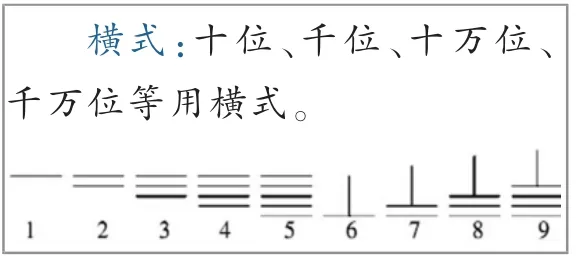

用算筹计数,有纵、横两种方式。表示一个多位数,是把各个数码由高位到低位从左到右排列,而且各个数码必须纵横相间:个位、百位、万位等用纵式;十位、千位、十万位等用横式。有零时,就用空位表示。(如图1、图2)

图1

图2

我国古代筹算向珠算过渡,并不是一蹴而就的,而是两者相互影响长期共存了近千年,直到明代中叶,筹算工具才逐渐退出历史舞台,被珠算工具所代替,最终完全被替代与珠算工具——算盘的普及相关。

珠算是筹算的演进

珠算是我国古代劳动人民的伟大创造,但它究竟起源于何时,由于珠算史料极其缺乏,最主要是当时的数学家并未将珠算纳入数学体系,认为那是商贾用来算账的,难登大雅之堂,所以记录甚少。然而参阅已有的珠算史料,综合各家之言,大体能看到这样一条发展线索:

图3

萌芽于商周。1978年在陕西岐山县京当乡凤雏村西周宫室遗址东侧出土陶丸 (如图3)86粒,其颜色有青、黄、白三种,其形状大多为圆球形,个别为椭圆球体,最大的直径为2.55厘米,最小的直径为1.19厘米,大部分直径为2厘米左右,无孔。其中有两粒黄色陶丸上有数字刻画符号,可能与计数有关。联想到我国东汉数学家徐岳的《数术记遗》中记载的“三才算”算珠颜色便是青、黄、白三色,可以推测这些陶丸是用来计数的。经专家多方考证,这些陶丸被鉴定为西周时期,距今约3000年的计数工具。以珠代数,正是算盘最基本的特征。由此推测,算盘在商周时期已初具萌象。

始见于秦汉。最早出现“珠算”一词的,是东汉徐岳所著《数术记遗》。书中一共记载了我国汉代以前的14种计算方法及13种计算工具。其中对“珠算”的记载原文为:“珠算:控带四时,经纬三才。”北周时期的甄鸾作了解释:“刻板为三分,其上下二分以停游珠,中间一分以定算位。位各五珠,上一珠与下四珠色别,其上别色之珠当五,其下四珠各当一。至下四珠所领,故云‘控带四时’,其珠游于三方之中,故云‘经纬三才’也。”当代中国著名珠算学家华印椿在《论中国算盘的独创性》中这样解释:珠算板每位的算珠,没有柱贯串。珠算板记数6至9时,要把当五珠和当一珠合在一起取数。珠算板的当五珠和当一珠的颜色不同。中国算盘的四则计算继承传统的筹算法,计数法完全取法于筹算布数法。这种“算盘”被称为“游珠算板”,与现在所使用的算盘有所不同,但其计算原理已是五升十进制,所以可视为现代算盘的前身。

追溯第一只算盘的创造者,虽有争议,但是提及最多的当属刘洪。刘洪是中国古代历法体系的奠基人,是中国最杰出的天文学家之一。他潜心研究天文历法40余年,于公元206年撰写成著名的《乾象历》一书。天文学家进行天文历法的推演,离不开大量的计算,那时可没有现在的计算机,大量的计算都靠算筹完成。可是算筹有弊端,存在“布数慢,占地多,不方便”等缺点,尤其对“5”不能单张,不论横摆、竖摆,都得用5只算筹,计算“9”也是用5只算筹。经常是“心到手不到”,往往心算已经得出某一步骤的结果,而手中的算筹仍在慢慢摆放,给人一种得心不应手的感觉。迫于需要,刘洪综合其所了解的结绳计数、书契记数、石子算、垒瓦算和筹算等资料,并以筹算为主要依据,对其进行加工、改进和提高,保留筹算的算理算法和五升十进制,将筹改为珠,把三重张位改为一重张位。就这样,公元188年“正负数珠算”发明成功了。

不知从那以后,算盘又经历了怎样的沉沉浮浮,但现今所使用的这种算盘最迟在宋代已出现。最早记载“算盘”一词的书是宋代的 《谢察微算经》,书中有这样的记载:“中,算盘之中;上,脊梁之上,又位之左;下,脊梁之下,又位之右;脊,盘中横梁隔木;商总,合用商开之法于盘中。”又据,《清明上河图》长卷,在其卷末赵太丞药铺柜台上,有一只十五档七珠的算盘。这只算盘证明了宋代或更早时候即有标准的上二下五圆珠的算盘。也可以这样认为,流传至今的算盘至少在北宋或此前就已经成熟定型。

算盘的结构变化

算盘作为珠算文化的承载形式,从诞生到现在,制造技术不断改进,框距、档位、算珠数量及算珠形状变化都很大。

我国传统算盘为上二珠下五珠,上面一颗珠表示“5”,下面一颗珠表示“1”。传统算盘之所以采用这样的结构,原因有二。其一,我国古代计算质量时采用的是“16两制”,即 1斤=16两,上二珠下五珠是为了适应“16两制”而形成的,每一档可计算到15:上二珠代表10,下五珠代表 5,合起来即“15”,这样再加 1满16就向前一档进一。其二,古代乘法采用“留头乘”,即对三位以上的乘数的一种乘法方式,因将乘数首位留至最后再与被乘数相乘而得名。采用“留头乘”,上一珠不够用,必须有二珠。

随着十六进制的废除,传统算盘虽然还能适应十进制的计算,但聪明的人们发现,采用十进制以后,如果省略进位步骤,那么最上的一珠和最下的一珠就成了摆设,算珠数量完全可以减少,于是上二下五模式的算盘改进为上一下四模式。而为了缩短手指拨珠的跨度,框距也越来越窄。现如今,算盘的档位一般为单数,七档、九档、十一档、十三档、十五档、十七档为较常见的档位,算盘的形状基本上是以梁为界分为上下两部分的长方形。纵观算盘结构的发展,可以看到,算盘在朝着小型化、易携带的方向发展。

但是,北周时期甄鸾在解释“珠算:控带四时,经纬三才”时提到:“位各五珠,上一珠与下四珠。”这里的“位”与今日的“档”相同,数位从个位向左依次是:个、十、百、千……向右依次是:十分、百分、千分、万分……推算一下,古人在1800多年前就提出了“十进制计数法的位值制思想”以及“五升十进制”,使用的是与现代相仿的 “位各五珠,上一珠与下四珠”的算盘,不得不令人叹服啊。

可是后来为什么又演变出了上二下五的算盘呢?根据已有史料推测,当时刘洪发明算盘时,其主要用途是天文历法的计算,主要用的是十进制计数法。而之后商贾贸易时用的是十六进制,原先的上一下四的算盘不适用,于是改良成了上二下五的算盘。而到了现代,随着社会的发展,计量单位在国际范围内实现统一,十六进制被废除,人们从实用、方便出发,又将算盘改进成上一下四。

算盘的演变,进一步印证了珠算与算盘的相伴成长,算盘的一次又一次改良,目的只有一个:适应不同用途的珠算。

[1]梁宗巨.世界数学史简编[M].沈阳:辽宁人民出版社,1980.

[2]中国珠算博物馆.盘声珠韵——图说中国算盘发展简史[J].珠算与珠心算,2010(1).

[3]王为桐,张昌军.珠算集大成者刘洪[J].齐鲁珠坛,1997(1).

[4]李新.珠算史的三大转折点[J].珠算与珠心算,2010(3).

(作者单位:江苏启东市中小学教师研修中心)