基于金融生态观的不良资产化解机制研究

2016-12-08中国海洋大学管理学院刘秀丽何亚菲

中国海洋大学管理学院 刘秀丽 何亚菲

基于金融生态观的不良资产化解机制研究

中国海洋大学管理学院刘秀丽何亚菲

当前我国商业银行的不良资产规模持续扩张,现行不良资产化解机制的效率和效果不佳,而金融生态观的引入可以为化解不良资产提供新的视角。基于此,本文构建了新的不良资产化解机制,由政府搭建一个平台提供信用保障,联合公众共同推进不良资产的化解,打造良性的区域金融生态系统。

公共治理 金融生态观 不良资产化解机制

一、引言

当前我国商业银行不良贷款余额及不良贷款比率呈现双升的趋势,且上升速度有可能加快。据银监会数据,2016年第一季度商业银行不良贷款余额为13921亿元,较上季末增加1177亿元,商业银行不良贷款率为1.75%,较上季末上升0.07个百分点。在化解不良资产的过程中,商业银行和贷款企业为了自身利益不惜损害对方利益,造成不良资产化解的效率低下,效果不佳,导致金融生态恶化。在国内整体经济下行的趋势下,要想抑制不良资产的上升趋势必须提升不良资产的化解速度,现行不良资产处置机制的继续将会导致金融生态更加恶化,建立化解不良资产的新机制成为当务之急。

二、文献综述

根据“经济人”的分析模式,全能政府存在严重的失效问题,因此政府应尽量减少干预,最大限度地约束政府的权力范围(Buchanan,1975)。事实上,干预过度只是政府失灵表现的其中一类,政府失灵还有可能表现为政府干预不足和政府角色错位(Sam uel son,1948)。对于我国而言,经济金融的发展水平较低,政府干预作为一种补充性的非正式机制是非常必要的(Bai等,2006;张杰、谢晓雪,2008)。因此,矫正我国政府失灵的关键在于摆正政府角色,采取合理、适度的干预方式,在此过程中,政府的基本功能就是提供法律、秩序和保护产权,并以此交换税收(张良,2007)。

关于如何加快化解不良资产,国外的主要思路是将不良资产从银行剥离,关键在于剥离以后由谁处置效率更高。20世纪80年代,日本政府成立“不良债权清理回收机构”之前,为化解不良资产,民间金融机构曾经共同出资设立了4家处置不良资产的临时机构,但未取得实效。经验表明,不良资产的化解需要政府发挥主导作用(廖湘岳,2008)。在不良资产的化解过程中,政府应该构建专业化多层次的市场机制促进不良资产的流通;给予不良资产处置政策支持和法律制度保障;设立专门的信托运营机构;采用多渠道的融资措施(靳纯平,2012)。

近年来,随着我国金融市场的逐步发展,银行化解不良资产的主动性提高,开始撇开资产管理公司,直接处置不良资产。但在该过程中商业银行和贷款企业之间利益冲突加剧,金融生态遭到严重破坏。“金融生态”最初是指金融运行的外部环境,包括法律、社会信用体系、会计与审计准则、中介服务体系、企业改革的进展及银企关系等方面的内容(周小川,2004)。后来,金融生态的内涵逐步扩大,从系统论的视角来看,不仅包括金融运行的外部条件,还包括金融组织的内部运行及其与外界的交流(徐诺金,2005)。事实上,“金融生态”一词来源于Ant ondeBery在生物学领域提出的“共生”概念,指的是各金融生态主体在良好的金融生态环境中和谐共生。金融生态主体和金融生态环境构成金融生态系统,金融生态主体既包括金融机构和金融市场这些直接提供金融产品和金融服务的主体,也包括金融决策机构和金融监管机构。

地方政府在金融生态建设中承担着重要的职能。广饶县金融生态环境建设的实践表明,地方政府应成为金融生态环境建设的主体并发挥主导作用(徐小林,2011);但政府与市场的边界必须合理划分,规范政府行为(赵国忻,2011);地方政府在金融生态建设中的具体职责包括,制定地方金融政策和法规,为金融生态建设提供制度保障(方先明,2013);发挥诚实守信的示范作用,加强信用体系建设;组织、协调、管理好金融生态建设各部门之间的关系;建立金融生态建设的奖惩制度(余文建,2014)。不良资产的处置是一个专业性极高的工作,涉及银行债权人和债务人、评估机构、律师事务所、司法系统。地方政府有责任引导中介机构深度参与不良资产化解的全过程,充分发挥其专业职能,推动不良资产化解工作的顺利完成。总之,不良资产的化解是金融生态建设的重要内容,需要政府推动社会各方的共同治理。

本文认为,金融生态观的引入为化解不良资产提供了崭新的视角,要想提高不良资产化解的效率和效果,不仅需要银行、企业的积极参与,更离不开政府的引导和社会各方的广泛参与,公共治理是金融生态建设的必由之路。国内外学者都强调政府在不良资产化解过程中应该发挥重要作用,但如何在政府的引导下逐步实现公共治理却没有一个能够付诸实践的具体方案,本文构建的化解不良资产的新机制解决的正是这样一个问题。

三、现行不良资产化解方式及存在的问题

(一)现行不良资产化解方式在政府和银监会的指引和监督下,商业银行可以采取的主要不良资产化解方式包括转让、直接处置和坏账核销。转让主要有两种方式,一是打包(批量)转让,二是单户转让。根据《金融企业不良资产批量转让管理办法》第3条的规定:“批量转让是指金融企业对一定规模的不良资产(10户/项以上)进行组包,定向转让给资产管理公司的行为”。目前,金融机构的不良资产主要批量转让给华融、长城、东方和信达4家金融资产管理公司。直接处置是指银行跳过四大资产管理公司,自行化解不良资产,包括催收、协议处置、提起诉讼等方式。催收是银行针对逾期贷款的普遍做法,在诉讼时效内银行可以向贷款企业发送催款函主张债权。催收无效的情况下,银行可以向法院提起诉讼,通过司法程序维护自身的债权人利益;还可以与企业之间达成协议,采用折价、拍卖、变卖的方式处置抵押物,避免司法成本;有的银行还通过借新还旧、无还本续贷、债务重组等方式盘活不良资产。对于借款企业破产清算后仍无法清偿的那部分损失,银行做坏账核销。

不良资产是放错位置的资源,其价值潜力巨大。随着我国经济和金融转型不断深入,借助云计算、互联网、大数据等有效整合匹配资源的方式,不良资产的交易市场由“线下”向“线上”扩张,交易产品不断创新,交易方式愈发多样,近年来,商业银行对“四大”的依赖程度降低,越来越多地跳过资产管理公司,直接处置不良资产。

(二)存在的问题

(1)银行和企业“各自为政”。目前,我国不良资产管理行业拥有较高的行业壁垒,市场参与主体仍然稀缺,国有商业银行逐渐撇开资产管理公司,直接处置不良资产。经济下行的压力之下,银行与企业本该携手共度难关,但由于双方缺乏金融生态观念,为了自身利益损害对方利益,造成银企关系恶化。一些企业只有法律底线,没有行业底线和道德底线,缺乏对融资诚信的重视,不愿意守信还贷,造成银行大量的不良资产。而银行往往只会“锦上添花”,不知“雪中送炭”,为了加快收回资金,在缺乏调研的情况下,不考虑企业的现实资金需求,一方突然失信并撤除合作,资金支持不到位,使企业措手不及。银行对发生不良贷款的企业直接提起法律诉讼,虽然能够迅速收回贷款,最大程度上降低银行的损失,但是如果企业处于阶段性资金短缺,马上还款可能会将企业逼入绝境;如果银行对借款企业提供债务重组,牺牲短期利益为维护与客户之间的长期合作关系,获得未来持续的利息收入,有利于建立良好的银企关系,但如果企业或银行在重组的过程中违约必将破坏金融生态,银行和企业都无法对对方的行为产生有效的约束。各种方式都以牺牲一方的利益来实现,会破坏银企关系,不利于良性金融生态的打造。

(2)个体理性导致集体的非理性。有时会出现一家企业分别在几家银行贷款,进入多家银行的不良资产名单的情况,如果一家银行在发现问题之后能够及时通知其他银行,不再对该企业发放贷款,就不会出现上述现象,既有利于降低整个银行业的不良贷款余额,也有利于自身贷款的收回。但商业银行的金融生态观和合作理念尚未建立,关注的只有自身利益,发生坏账以后即使建立了债权人的临时联盟,协商出解决问题的方案,也得不到执行,各家银行私下争先要求企业还款,个体理性导致集体的非理性。

(3)不良资产交易市场不完善。由于不良资产定价估值不确定、评级难度大、信息披露不完善,商业银行很难通过不良资产交易市场实现不良资产资产的转让。商业银行自行处置不良资产可能会造成对金融生态的破坏,政府作为金融生态建设的组织者,只负责指引和监管是不够的,必须充分发挥经济管理的职能,推动不良资产交易市场的顺利运行,调动社会各界力量一同推动不良资产的化解,从金融生态观的角度进行协调,平衡各方的利益关系。

四、不良资产化解新机制的构建及运行

(一)构建思路同自然生态系统一样,在金融生态圈中,各种金融生态主体之间是彼此依存、相互影响和共同发展的。银行业作为金融生态圈的核心,企业、政府和社会公众与其构成共生关系。目前,银行处置不良资产的各种方式效率并不高,其根本原因在于银行、企业、政府和公众缺乏金融生态观念,化解不良资产的过程中公共治理水平不高。当地政府没有发挥协调功能、平衡银行与贷款企业之间的利益,造成金融生态恶化,不利于不良资产的化解和经济、社会的发展。

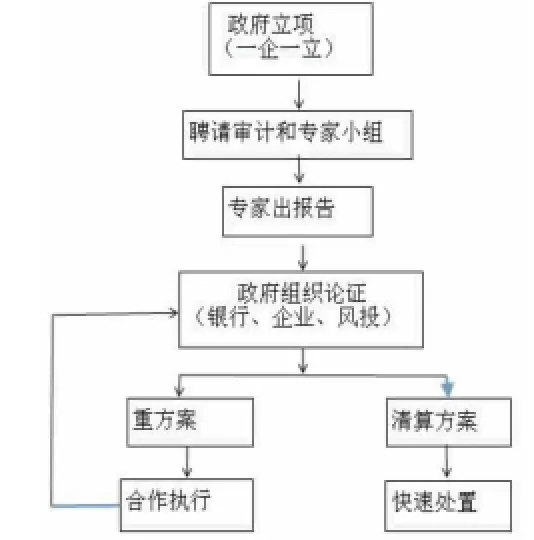

现行的不良资产化解机制中,社会公众的参与度明显不够,银行和企业各自为政常常造成两败俱伤的后果。在借鉴国外先进经验的基础上,基于金融生态观念,本文构建了一个新的不良资产化解机制(见图1)。新机制与现行机制的主要区别在于政府适度参与,发挥经济管理的职能,调动社会公众的力量一同推动不良资产的化解。首先,银行定期向政府主管部门提交不良资产的贷款企业名单,由政府根据重要性原则选择立项;其次,政府在主导不良资产化解的过程中需要借助“外脑”,聘请专家团队为决策提供依据;最后,政府搭建一个平台,为不良资产的化解提供信用保障,化解不良资产处置过程中产生的“囚徒困境”。新机制使银行能够先将资产变现,再收回,一定程度上减轻了银行的损失,必将获得银行的配合与支持。

图1 不良资产化解新机制运行图

(二)新机制的运行在社会主义市场经济条件下,市场在资源配置中起决定性作用,政府参与不良资产的化解要适度,政府不能为“不良资产”买单,但可以凭借其信用和权威搭建一个平台,将广大社会资本与银行、借款企业联结起来,提高资源的利用效率。新机制的运行主要包括四步,具体如下:

(1)政府立项。当前的不良资产化解过程是银行和企业之间的一场博弈,放任其自由博弈的结果可能不利于金融生态的建设,需要政府凭借权威性和强制性进行适当的干预。在一个较长的时期内,我国的不良资产市场仍将是一个政府主导的市场,但这种政府主导的色彩将不断弱化,公共治理水平将逐步提高。银行将不良资产的名单递交政府,政府在立项时需要考虑到借款企业是否符合区域经济发展的规划;企业破产是否造成严重失业问题,不良贷款金额巨大是否会造成恶劣影响等。政府根据重要性原则立项,一企一立,结合企业的具体情况寻求化解的方法。

(2)企业质量评价报告。不良资产的化解过程中会涉及行业、法律、财务和管理各个领域的问题,政府官员不是专业人士,但可以借助“外脑”,聘请审计和专家小组,专家小组对经审计的数据资料进行分析,对企业进行实地调研,评估企业的质量。专家报告是政府、银行和投资者决策的重要依据,关系着企业的生存;专家代表政府出报告,存在问题将损害政府的权威,降低银行、企业和社会公众对政府的信任,政府搭建的平台不再有吸引力,丧失对不良资产化解的主导权。专家出的质量评价报告本身的科学性与合理性将决定不良资产化解的成败。

从微观层面看,目前银行评价贷款企业的信用看的是“人品”、“产品”和“押品”,但对于无形资产较高的公司而言,其发展主要依靠人才团队、管理模式、经营模式、客户关系、核心科技等强流动的无形资产,能够抵押给银行的有形资产很少,因此很难得到银行贷款。事实上,在有些地域,如中关村等发展政策较好的地方,以无形资产进行抵押贷款已经推行多年,取得了较好的效果。针对发生不良贷款的企业,经过行业专家评估确定无形资产的价值后,出具贷款企业的全面质量评价报告,将企业的无形资产价值展示在政府、银行和投资者面前,帮助他们做出正确的决策。贷款企业的人才团队、客户关系、核心科技等对银行的经营管理没有用处,但对该行业的投资者而言是宝贵的财富,只要投资者愿意为企业还款,通过政府搭建的平台与银行对接,无形资产就能够顺利变现。最终,银行不良资产得到化解、企业走出资金困境、员工避免失业、投资者得到好的投资机会、资源得到充分利用,实现“多赢”的结果,有利于打造良性的金融生态环境。

从宏观层面看,专家还应该审视发生不良的企业是否符合国家的产业政策,是否为区域经济的发展做出贡献,是否积极履行社会责任。当地政府负有社会管理职能,对有利于加快转变经济发展方式,促进产业结构调整和优化升级,推进节能减排的不良贷款企业,政府应该呼吁银行和广大投资者帮助其渡过难关;对于落后产能,政府应该鼓励其破产清算,同时要妥善安置其员工和剩余资源。

(3)组织各方论证。当前不良资产的处置市场竞争不充分,社会资本的参与有利于不良资产的正确定价,降低银行的损失,帮助企业渡过难关。政府提供一个可信的平台,组织银行和企业关于还款展开协商,在协商之前政府通过媒体向社会公开不良贷款企业的情况和专家出具的质量评估报告,有意向的投资者可以向政府申请参加协商,政府从申请者中筛选出合适的投资者。如果没有政府提供的平台,投资者与企业、银行之间存在严重的信息不对称,交易成本极高,成功的几率非常小;有了政府提供信用保障、在中间协调,投资者、企业、银行更加积极地配合,协商更容易成功。

协商是为了决定借款企业破产还是重组,如果企业已经回天无力,不及时收回贷款将会造成更大的损失,必须快速处置,破产清算保护股东、债权人的利益。但是,如果企业只是一时的资金困难,银行要具有“战略”眼光,不要盲目地“逼”企业还款,破坏良性金融生态的建设。如果银行能够适时适量的扶持企业,企业走出资金困境后可能会给银行带来更大的效益。重组需要借款企业的配合、政府、银行和社会公众的支持。政府作为良性金融生态建设的组织者,必须让利于银行、企业和公众,对于专家判定的值得挽救的企业,政府提供过桥资金,帮助其走出财务困境;对于配合政府工作的银行,在政策上做出倾斜,鼓励和引导银行培育战略眼光;对于社会资本,政府聘请审计和专家小组对不良资产进行评估,减轻信息不对称的程度,帮助其节约交易成本。

专家提出的化解不良资产的方案是站在政府的角度上,以有利于打造良性金融生态为标准,可能会牺牲银行的短期利益。银行是债权人,首先关注的是贷款的收回和利息的偿付,当银行与专家的意见不一致时,风投的进入可能会使情况出现转机,当风投看好该企业未来创造价值的能力时会选择接管债权。在政府的组织下,风投与银行之间进行协商,既为银行处置不良资产拓宽了渠道,又为风投寻找投资机会提供了平台。当然,风投资金的注入也解了企业的燃眉之急,风投与企业之间可以就直接投资还是将来债转股进行协商。

(4)联合执行。如果政府、企业、银行和风投达成一致的化解方案,各方的责权利安排得以明确,执行就变得很重要。不良资产化解工作的实际开展过程中,往往是协商结果易达成但执行存在困难,为了保证方案的有效执行,政府可以要求银行缴纳保证金,针对银行提前收款的情况,没收保证金并后移其清偿顺序;针对企业不按照约定还款的情况,各方收回对其的支持。在方案执行的过程中,企业处于透明的资金封闭状态,收支都要通过最大债权人银行进行,资金使用状况在所有债权人之间进行公示,接受各方的监督。之所以要求最大债权人银行负责企业的收支管理,是因为小债权人很可能为了眼前的现金流对企业经营进行不当干预,只有最大债权人为了获得长久的现金流入能够最大限度的避免短视行为。政府还要定期组织各方根据企业的表现及时调整方案,在化解不良资产的过程中均衡各方利益。

五、结论

本文构建的机制有助于提高不良资产化解的效率和效果,打造良好的区域金融生态系统。该机制下,政府为银行化解不良资产提供更广阔的平台;组织社会各界对符合当地产业政策、有利于区域经济社会发展的企业给予帮助和支持,通过公共治理促进“多赢”结果的实现。

[1]廖湘岳、段豪丽:《商业银行不良资产处置模式的国际比较及其启示》,《湖南科技大学学报》2008年第3期。

[2]靳纯平:《美日商业银行不良资产处置方式比较》,《时代金融》2012年第33期。

[3]王臻荣、常轶军:《政府失灵的又一种救治途径》,《中国行政管理》2008年第1期。

[4]张杰、谢晓雪:《政府的市场增进功能与金融发展的“中国模式”》,《金融研究》2008年第11期。

[5]张良、戴扬:《公共选择理论的政府观:综述与启示》,《生产力研究》2007年第7期。

[6]周小川:《完善法律制度改进金融生态》,《金融时报》2004年第12期。

[7]徐诺金:《论我国的金融生态问题》,《金融研究》2005年第2期。

[8]徐小林、刘冲、王树春:《金融生态环境优化路径的一个微观解释:广饶案例》,《金融发展研究》2011年第10期。

[9]赵国忻:《金融生态问题研究评述》,《生产力研究》2011年第5期。

[10]方先明:《金融生态建设中的地方政府行为》,《中国行政管理》2013年第8期。

[11]余文建:《持续优化地区金融生态》,《中国金融》2014年第11期。

[12]BaiC E,J Lu,Z Tao.Propert y Ri ght s Prot ect i on and Access t o Bank Loans:Evi dence f rom Pri vat e Ent erpri ses i n Chi na[J].Econom i csofTransi t i on,2006,14:611-628.

[13]R.Beck,P.Jakubi k,A.Pi l oi u.Key Det erm i nant s of Non-perf orm i ng Loans:New Evi dence f rom a Gl obal Sam pl e. Op.Econ.Rev.,2015,26:525-550.

(编辑 朱珊珊)