构建应用型电子信息工程创新人才教学实践平台的探索与实践

2016-12-07陈业慧涂德凤徐慧芳

陈业慧 涂德凤 徐慧芳

构建应用型电子信息工程创新人才教学实践平台的探索与实践

陈业慧 涂德凤 徐慧芳

(安徽新华学院 电子通信工程学院,安徽 合肥 230088)

论文概述了当前应用型电子信息工程创新人才培养面临的机遇和挑战,介绍了安徽新华学院电子信息工程专业应用人才培养方案的目标和定位,构建了“基础厚、口径宽、多学科交叉、强弱电结合和软硬件结合”的多层次、立体化、开放式电子信息类教学实践平台。

电子信息工程;人才培养模式;教学实践平台

1 电子信息工程专业人才培养面临的机遇和挑战

电子信息工程专业旨在培养具有信号的获取与处理、电子设备与信息系统等方面的基本理论和基本知识,具备良好的科学素质,具备设计、开发、应用和集成电子设备和信息系统的基本能力,并具有较强的知识更新能力和广泛的科学适应能力,能够从事各类电子设备和信息系统的研究、设计、应用以及开发等工作的高级工程技术人才。

面向21世纪高等教育的人才培养,必须服务于国家的经济建设和科技发展,符合社会和市场对人才的需求。国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)提出:遵循教育规律和人才成长规律,深化教育教学改革,创新教育教学方法,探索多种培养模式,形成各类人才辈出、拔尖创新人才不断涌现的局面[1]。大量的创新人才对中国未来的发展至关重要。现阶段,根据《国家技术创新工程安徽省试点工作实施方案》和《安徽省新兴产业优势领域技术发展指南(2010-2015年)》精神,安徽省已经提出振兴和加快发展安徽省电子信息工程高新技术产业的发展产业计划[2]。随着中部崛起、皖江开发政策的实施、“合芜蚌”经济带的兴起和安徽省工业强省战略逐步落实,众多电子信息工程大型企业正落户安徽,如京东方、美的、海尔、讯方等,“数字安徽”建设工程已在全省启动,使得安徽省电子信息产业得到飞速发展。如何整合优势资源,加大电子信息类创新型人才培养已迫在眉睫。

安徽新华学院凭借其民办教育办学体制灵活、贴近和强调面向市场、面向企业等优势,自2005年设立电子信息工程专业以来,培养了一大批优秀的毕业生,电子信息工程专业也被评为省级特色专业。2012年,在应用型本科建设和改革新形势下,课题组提出了“以培养电子信息工程创新人才为目的,构建多层次、立体化、开放式教学实践平台”的课题,并获批安徽省高等学校省级教学研究项目。

2 应用型电子信息工程创新人才具体措施

目前应用型电子信息工程专业课程的教学和实践模式很大程度上源自于普通本科,或是专科模式的“升级版”,这样“单层次、平面化”的教学模式就造成应用型电子信息工程专业的教学、实践不能完全适应其特定的人才培养目标。因此,必须对现有电子信息工程专业教学和实践进行改革,其目的就是抛弃那些教学和实践上不符合应用型本科教育培养目标的教学理念、教学内容,采用有效的教学方法和实践手段,促进应用型人才工程素质的提高。

课题组通过广泛的社会和行业调研,以建设省级特色专业“电子信息工程”和省级示范实验实训中心为契机,制定应用型电子信息工程专业人才培养方案。同时整合优势资源,修改课程大纲、编写电子信息工程应用型本科教材,深化教学改革内涵,丰富实践教学模式,紧密结合应用型电子信息工程专业课程体系和教学内容的改革,构建了“基础厚、口径宽、多学科交叉、强弱电结合和软硬件结合”的多层次、立体化、开放式电子信息类教学实践平台。经过三年多的建设,本专业在人才培养方案、师资队伍、教学条件、课程建设、学生培养质量等方面取得了可喜的成效,主要措施如下。

2.1找准专业定位,确定电子信息工程人才培养方案

人才培养目标是专业教学改革的出发点和落脚点,是教学改革的关键。为了满足地方经济建设的需要,适应社会对专业人才的需求,充分调动和发挥学生的主观能动性,我们在确定人才培养方案时,遵循了“一个定位、两个转变、三个整合、四个强化”的基本思想[3]。即通过广泛的社会与行业调研,与专业建设指导委员充分的讨论与论证明确了专业定位;完成从普通本科教育向全面素质教育的转变,由继承性教育向创新性教育的转变;从学校的实际出发,整合教学资源、整合课程结构、整合教学内容;坚持人才服务社会的宗旨,强化技能训练,强化实践性教学,强化学生创新创业能力和学生的自我发展能力。

过去该专业主要是培养电子技术应用人才,培养目标是以电子电路设计为主,强调的是单一的学科专业对口教育,缺乏包含培养人才的素质要求,以及为培养学生的综合素质所应建立的合理知识能力结构。为适应当今电子信息技术领域和其他技术领域对电子信息专业人才的需要,我们经过深入的调查研究,根据21世纪电子信息技术及我国高等教育的发展趋势,认真分析了国内外一些院校电子类专业人才培养的成功经验,结合我们在电子信息学科范围内对专业基础理论、知识、新型技术和研究工作的理论认识和实践体会以及安徽地方经济建设和信息社会发展的需求,重新制定新的人才培养目标:培养能够在进行电子信息系统部件和设备的设计和制造的企业,从事电子产品的施工和电子设备运行与调试维护、信号检测与信息处理、电子产品辅助设计和生产与工艺管理及品质控制、电子设备的安装与维护等岗位所需的高素质应用型人才。

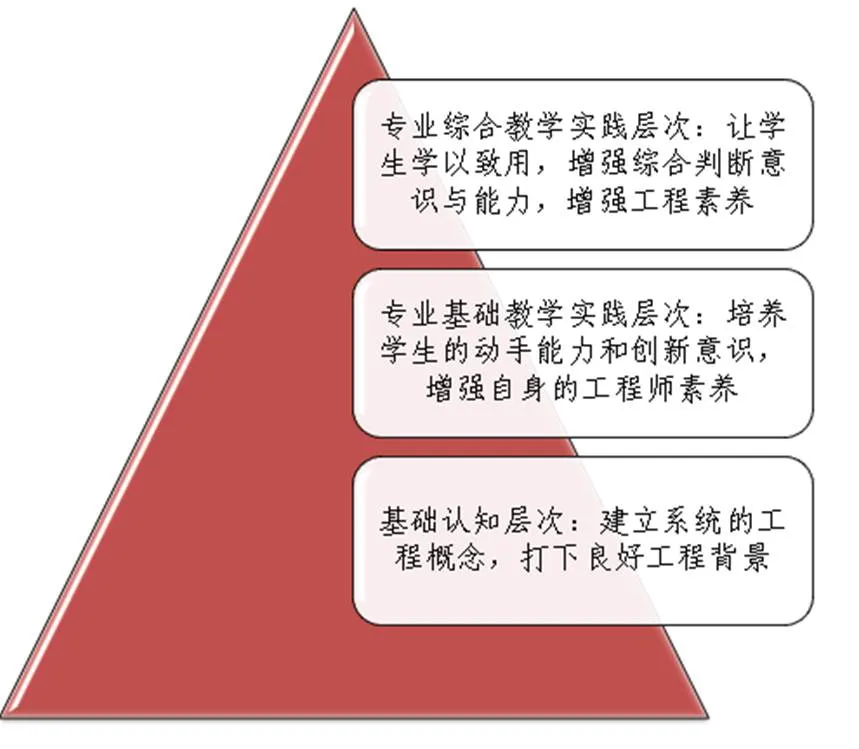

同时,为突出应用型本科工程素养的培养,将人才培养方案划分成层次分明、基础扎实、任务明确教学实践的三层体系:即基础认知层次、专业基础教学实践层次、专业综合教学实践层次,如图1所示。

第一层基础认知层次是指利用校内实验实训中心和部分校外实习基地,通过认知实习、金工实习和电工电子实习等方式,激发低年级学生的求知欲和专业兴趣,让他们建立系统的工程概念,同时为后续课程的学习,打下良好的工程背景;

第二层专业基础教学实践层是指利用电路、模电、数电等基础实验室,通过专业基础课规范、系统的教学和单元实验,养成良好研究习惯与方法、了解科学基础创新的方法和过程、培养学生的动手能力和创新意识,增强自身的工程师素养;

第三层专业综合教学实践层是指利用高频、通原、单片机、EDA、电力电子、DSP等专业实验室、省级电工电子实验实训中心及省级重点实验室、创新实验室,通过实验、课程设计、毕业实习和毕业论文研究等综合实践环节,培养学生分析问题、解决问题的能力。

新制定的应用型电子信息工程专业培养方案还具有以下特点:

图1.人才培养方案三层体系

(1)模块化的课程设置。人才培养方案在进行课程设置时,在专业建设指导委员会的指导下,通过充分进行市场调查和论证,将我们的培养目标定位在技能型应用型层次,在保证达到基本理论要求的基础上,强调实际应用实践能力的培养;强调课程的标准化和学生的自主性学习;强调这些组成部分与专业以及就业所针对的社会职业岗位群之间的关系。课程设置基本上由公共基础模块、素质教育模块、生涯教育模块、专业基础模块、专业核心模块和专业选修模块组成。

(2)教、学、做一体,任务驱动为导向的教学模式。在教学过程中突破传统教学模式的束缚,采用以行动为导向的任务驱动教学模式,选择实际岗位中的工作任务作为教学任务,按照能力培养目标的要求,突出学生的主体地位,进行教学过程的系统化设计并组织实施。教学实施过程中,采用“任务提出、知识学习、分析实施、任务检查、交流评价”五步教学法。整个教学过程中以学生为主体,教师起引导作用,使学生“在学中做,在做中学”,提高学生分析、解决实际问题的能力及团队合作精神。

(3)改革教学内容,进一步优化专业的知识结构。我们结合学科发展的现状,对教学内容进行了比较大的调整,基本达到精选优化教学内容的目的。首先,注意电子电路、通信网络和信息系统三方面知识的合理搭配,合并、压缩或调整了原有专业课程中陈旧的内容;第二,对一些重要、学科理论有重大发展的基础课程重组其教学内容体系,如《模拟电子线路》中减少了分立电子线路分析设计内容在整体教学中的比例,加大了集成电路和信息系统分析设计内容的知识单元比重等;第三,面向应用,拓宽基础知识面,如把信息论与编码、数字信号处理等列为专业必修课和必修方向课;第四,适时地把一些反映当代电子信息技术发展趋势和我院学科建设成果的内容充实到课程教学中,如在课程体系中,增加了数字图像处理、多媒体技术等课程;同时,适当增加一些学科前沿的课程和开设系列讲座,向学生介绍学科的新概念、新理论、新技术,以及技术发展的动态;第五,注意培养学生充分利用国际信息资源的意识和能力,在课程体系中增加了网络与通信方面的教学内容,提高学生网上信息获取、信息分析和信息加工的能力;第六,加大了选修课的比重,规定了人文社科方面课程的应修分数,扩大学生的知识面,提高人文素质。

(4)改革实践性教学环节,增强学生动手能力。课程体系中的大部分专业课程都设置有实践环节,学时数占该课程总学时数的四分之一左右。例如2013级年电子信息工程专业人才培养方案的实践性环节比重占总学分35%以上。

课程体系中还针对系列课程教学内容,设置了有关模拟、数字电路方面的综合课程设计,希望通过这些课程设计,培养学生的综合设计能力和分析问题、解决问题的能力。另外,增加Multisim、Proteus、Protel等计算机仿真内容,力求让学生掌握先进的电子系统设计技术;开设综合设计与创新实验课,以强化学生的综合设计创新能力的培养[4]。

2.2“基础厚、口径宽、多学科交叉、强弱电结合和软硬件结合”的多层次、立体化、开放式电子信息类教学实践平台的构建

人才培养方案的实施,仍需整合资源,需要构建了一套科学的教学实践体系。目前已通过学校集中建成的公共课程、土木、电工电子、计算机、外语、药学、文传、图书等10个实验教学中心构成的全校共享的公共基础实验平台,完成一二年级电子信息工程专业本科生公共基础课的教学实践任务。其中省级示范实训中心——电工电子实验实训中心在硬件建设和管理水平方面已达省内较高水平。

通过学校集中建成的电路、模电、数电、电工电子装配实习术等5个学科共享的专业基础实验平台,完成一二年级电子信息工程专业本科生专业基础课的教学实践任务。同时要实现与基础实验教学平台的在体制管理和教学运转上的有机衔接。

通过学校集中建成的高频、PLC、EDA、通原、单片机、DSP等12个学科共享的专业实验平台、结合省级电工电子实验实训中心和省级特色专业以及校企合作建成的实习基地,完成三四年级电子信息工程专业本科生专业课及其他综合的教学实践任务如课程设计实践、毕业设计及相关专业技能训练服务;通过大学生创新中心和创新实验室等校内开放的创新平台,为学生参加各种学科内竞赛、提高工程素质提供了政策保障和支持,打造良好的“理论-实践-实训-竞赛”培养机制。

同时我们从人才培养体系整体出发,建立以能力培养为主线,以课程实验为基础,以课程设计、装配实习为延伸,以顶岗实习、毕业设计(实习)为拓展,分层次、多模块、相互衔接的科学系统的教学实践平台。

2.3注重创新,创建全新开放式教学实践模式

实现开放的教学实践模式一直是高校改革一项重要的课题,民办院校基于其自身灵活教育、科技、经济、发展一体化的天然属性,为培养应用型电子信息工程创新人才,更需打破常规创建具有民办特色的开放式教学实践模式。目前我院在教学实践模式开放改革实践中,大量利用现代计算机网络技术,普及多媒体课程,一批校级精品课程已建立较为完善的网络共享平台,实现了师生和学生之间的信息交流。我们将继续推广教学实践的开放,并摸索出具有民办本科特色的新模式。

专业建设和改革是一个不断探索、不断总结、不断改进、不断提高的过程,课题组将继续在师资培养、校企合作、加强校内外实验实训条件等方面不断努力和创新。

[1]国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010-2020年)[Z].2010.

[2]安徽省第十一届人大第一次会议报告[R].2008.

[3]李海成.电子信息工程专业应用型人才培养模式探索与实践[J].电脑与电信,2013,(5):34-36.

[4]徐振方,孟艳花,王艳.从电子设计竞赛看电子信息类专业的教学改革[J].安徽工业大学学报,2010,(1):135-136.

(责任编校:张京华)

2016-03-15

安徽省高等学校省级教学研究项目(项目编号2012jyxm576)。

陈业慧(1984-),女,安徽霍山人,安徽新华学院讲师,硕士,研究方向为嵌入式系统。涂德凤(1985-),女,安徽寿县人,安徽新华学院讲师,硕士,研究方向为智能监控。徐慧芳(184-),女,河南信阳人,安徽新华学院讲师,硕士,研究方向为集成电路设计。

G642

A

1673-2219(2016)10-0051-03