铁肩担道义 妙手铸忠魂

——评《云南省纪念长征胜利80周年美术书法作品展》雕塑作品

2016-12-07张仲夏

◎张仲夏

铁肩担道义 妙手铸忠魂

——评《云南省纪念长征胜利80周年美术书法作品展》雕塑作品

◎张仲夏

80多年前,中国共产党的创始人之一李大钊在新民主主义革命初期撰写“铁肩担道义,妙手著文章”的警世恒言。“道义”,即道德义理,正道。在李大钊笔下的道义,是指共产党人所肩负的救国救民的神圣职责和实现共产主义理想的伟大志向。

李大钊作为先进的知识分子,在当时的历史条件下,以诗言志,不计个人安危,以革命者方正宽大的肩膀、刚直坚硬的脊梁承担起国家、民族兴衰的重担;以各种文体翻译、撰写、出版、传播马列主义、宣传共产主义的理论文章,发表在《晨钟》《新青年》等进步刊物,以揭露黑暗社会、抨击军阀统治、唤醒民众觉醒为己任,真正做到了一个文化人、一个共产党人的责任与担当,是在新形势下文艺创作、文艺评论人担当“道义”的榜样。

今年是中国共产党成立95周年,红军长征胜利80周年,值此重要历史时刻,由云南省文学艺术界联合会主办,云南艾维投资集团有限公司、云南省美术家协会、云南省书法家协会、云南省美术书法研究院、“云隐·西山”国际艺术交流中心联合承办的《长征精神永放光芒——纪念长征胜利80周年美术书法作品展》于9月30日在艾维美术馆隆重开幕。此次展览是云南重大历史题材美术创作的一次集中展示,其中雕塑作品主题鲜明、立意深远,制作精良,获得广泛好评。本文评介的雕塑作品,主要是1935年到1936年红一方面军和红二、六军团长征经过云南,两路红军在云南途中所发生的可歌可泣的感人事件为素材而创作的雕塑作品。这些雕塑作品凝聚了雕塑家们的心血,以全新的雕塑形式诠释着长征精神,展现了革命者与人民同呼吸、与祖国共命运的时代情怀与责任担当。

张志禹 《红军渡江纪念碑——红军战士像 》,1995年

《红军渡江纪念碑——红军战士像》,是张志禹

在1995年为纪念中央红军胜利渡过金沙江天险50周年而创作完成的雕塑作品小样。放大后落成于禄劝县皎平渡的青铜红军战士像,高9.75米,创下云南纪念像中高度的记录。奔涌的金沙江水旁,巍峨的群山下,纪念碑碑体线条挺拔俊朗,形体简洁大气,船身相互对峙,在构成三角形碑体的焦点上,巍然矗立一名高举船桨的红军战士。红军战士身体扭转,左手下按,右手高举船桨,振臂高呼,立地顶天,动态极富升腾感。张志禹塑造的红军战士造型生动,人物筋骨解剖准确,表情刚毅坚决,具有内在的生命力,充满豪迈气概。这来源于作者大胆的艺术构思,以准确简练的写实技巧将整支红军队伍胜利渡江的壮举,浓缩为一位红军战士,以瞬间性展现波澜壮阔的渡江场面,唤起人们的对“金沙水拍云崖暖”的回忆。对过去的回忆、对未来的向往和憧憬构成一种独特的召唤结构,召唤结构——深层心理——民族精神相互融洽,艺术,也便在这中间显示出独立的社会精神效能,唤起人们心灵深处对民族的认同感、对英雄所具有民族精神的认同感。张志禹创作的红军战士雕像,显示出独立的、永久的艺术魅力和社会精神效应,像永不熄灭的火炬点燃观者的爱国热情。

杨小波创作于1997年的雕塑《长征故事》,以纪实手法再现战斗中的一幕:一名生命垂危的战士仰卧在另一名战士跪坐的双膝上,仰卧的战士双眼缠绕着厚厚的绷带,血肉模糊的脸颊裸露出坚硬的颧骨,他咬紧嘴唇,用尽最后的力气将冲锋号放到胸前。从身材和脸型上不难看出跪坐的是一名小战士,他来不及擦干噙满双眼的泪水,伸出右手握紧递交过来的冲锋号,左手紧握钢枪,转身欲起,投入到激烈的战斗。杨小波创作的红军战士寓动于静,将蓬勃向上的生命崛起借助凝重明快的雕塑语言表现出来,在冲锋号的传递过程中完成生命、使命的交接,让观者身临其境地看到革命火种“薪火相传”的伟大瞬间。雕塑上饱浆铜绿恰到好处地泛染在形体凹陷部位,两名战士连起来构成三角形构图,像横亘高耸的山峰。这融于厚土攒积的高山,是民族昌盛的原点,我们须在景仰中礼赞其浩气长存的长征精神。

2011年,张仲夏创作了以表现贺龙在归化寺(今松赞林寺)书写“兴盛番族”为主题的雕塑《兴盛番族——贺龙红军过云南藏区》。松赞林寺庄重的“跳神”仪式上,贺龙在锦幛上挥毫题词“兴盛番族”送给归化寺,贺龙用“兴盛番族”(番(fān):我国古代西南民族的统称,泛指少数

民族。)表达了希望包括藏族在内的西南少数民族人民繁荣昌盛的良好心愿,深得藏族人民的赞誉。张仲夏创作的雕塑以纪实的手法将历史定格在贺龙、任弼时与八大老僧展开锦幛时欢乐祥和的场景。雕塑采用一字型构图,人物在构图上注重空间上的黄金比例分布,左边以贺龙为首共四人,右边为八大老僧和负责做双方通联的、手捧五角星的喇嘛夏拿古瓦9人。13人分列在“兴盛番族”锦幛两侧,构成庄严的仪式感,仿佛穿越历史的时空,吸引观者在现场直面见证历史的瞬间,使自己与艺术相溶,它不是体现为以空缺裹卷接受者的直接进入,而是把接受者吸引在作品周围,构成审美心理仪式。这种磁石性召唤结构,构成具有宗教感的审美心理仪式——庄严、永恒。美是数的和谐,在多人物的复杂的组合构图中,主要形象在黄金分割线上,次要形象在副黄金分割线上,形成韵律的节奏,给人以和谐的美感。贺龙所站的位置正是横线

黄金比例分割点上,巧妙的突出了重点人物的显要地位;锦幛正处在竖向黄金比例分割线上,彰显出了“兴盛番族”的主题地位。张仲夏创作的雕塑《兴盛番族——贺龙红军过云南藏区》,艺术性与政治性融为一体,向人们展示着党的民族政策和宗教政策的光辉。

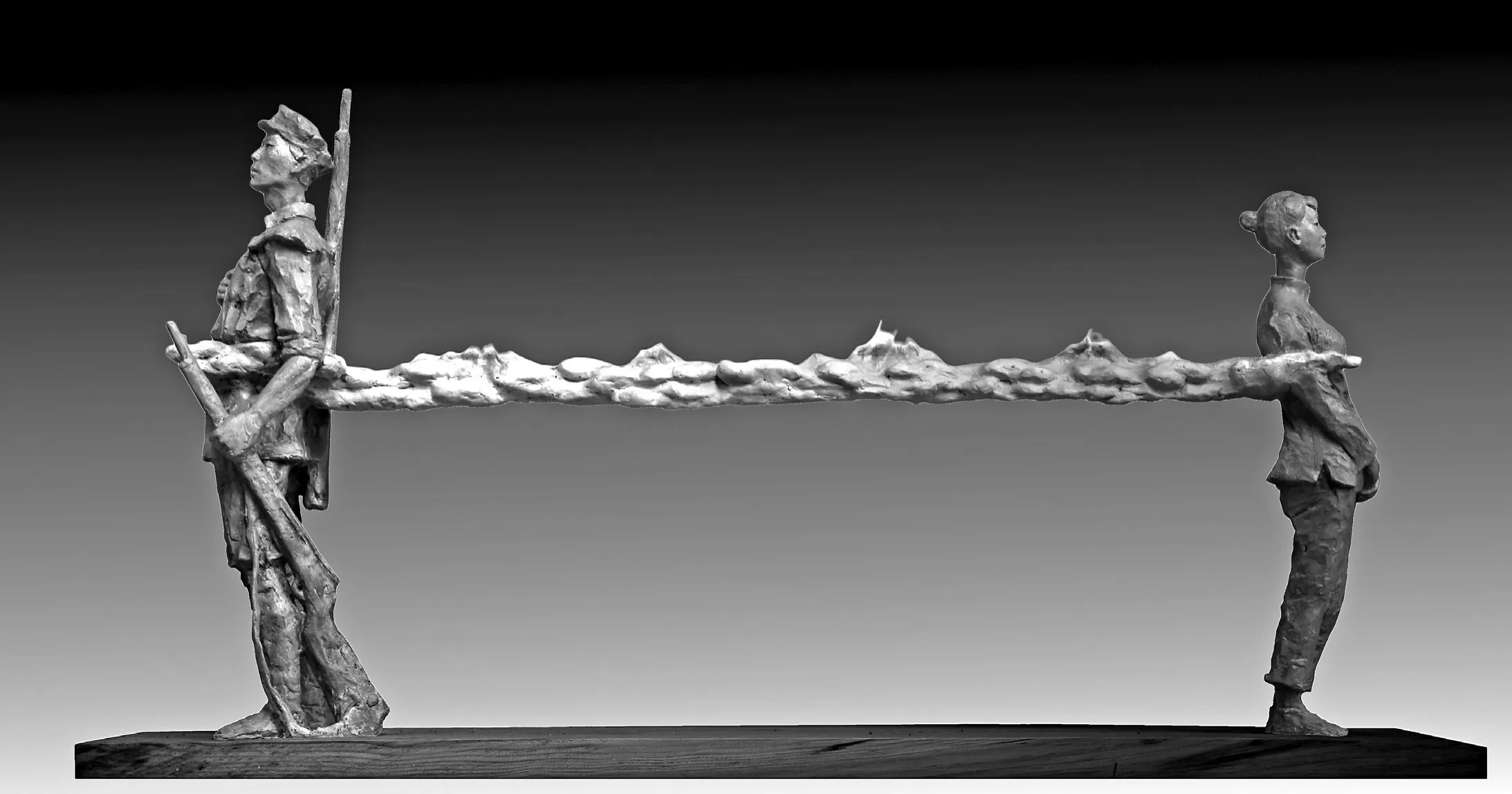

李文浩《守望》,2016年

李文浩2016年创作的雕塑《守望》,以红军在云南各族人民心中播下了革命的火种,得到人民的大力支持,仅在会泽一地就扩红一千四五百人的史实为背景进行创作。《守望》表现红军扩红时丈夫参军后,新娘与丈夫远隔千山,相思守望的感人画面。丈夫庄严挺拔,身着军装,右肩背枪,右手握背带置于胸前,左手提起刚刚在战斗中缴获的步枪,挺胸抬头,目视远方,默默地向远方妻子传递着胜利的喜悦。妻子身体微倾翘首企盼,朴实的衣着掩饰不住婀娜的身姿,左手搓弄右手的细节透露出心中的不安。作者犹如诗人遣词造句一样,注重经营位置,反复推敲熔炼意象,达到内容和形式的完美统一。《守望》雕塑中丈夫与妻子由群山相连接,组成牵连两端的“H”形构图,雕塑人物衣纹透体,形体表面塑痕泥迹活泼松动写意,简练大气充满生命意象。

吕丽蓉《信念》,2016年

吕丽蓉2016年创作的雕塑《信念》,取材于赵一曼带领的东北抗日联军在白山黑水间与日寇进行着“未惜头颅新故国,甘将热血沃中华”殊死搏杀的壮烈史诗。吕丽蓉塑造的赵一曼神态安详、形体饱满。作者以象征主义手法摆脱了对人物自然主义的描摹,采用大弧度、圆润、柔和转折的体面塑造形体,影像流畅的线条中蕴含着民族不屈的精神。作者对头、胸、脚从小到大逐级放大的夸张处理,使形体如膨实的钟鼓,张力和量感迸发欲出,使作品升华为中华民族崇尚的浩然正气。当生命个体精神上升到无所畏惧、盛大刚直时,浩然之气如鼓声激越高亢,如钟声洪亮浑厚,响彻天地。雕塑《信念》挺拔伟岸、立地顶天,充满人性的自信、充满对光明希望的向往,所具有的强烈的内在冲动,外化为抽象的、象征性的“最富于孕育性的那一顷刻”,诞生的将是国家意识逐渐清晰,民族意志逐渐觉醒的全民抗战。雕塑《信念》激情却又悲壮,弥漫着的浩然正气在历史长河之中升腾不息。

袁熙坤在2012年聂耳百年诞辰之际,创作了雕塑《聂耳》。《聂耳》是本次展览中未着戎装的人物雕塑。聂耳英俊潇洒,身着燕尾服,随着旋律微微扭动着身体,颈上丝巾迎风飘扬,如此刻风雨中飘飞的思绪拖曳琴弦呜咽,微睁的双目浸透着国土沦丧后的

痛苦。聂耳的侄女聂丽华看到雕塑后给予极高评价,她说:“能感觉出塑像把聂耳富于朝气的一股帅劲表现出来,其动态富有音乐感,这很难能可贵。从那触弦的指尖,我们似乎听到音符的跳动,响起他最喜爱的小提琴《梦幻曲》。”袁熙坤和吕丽蓉雕塑的共同点是作品中的人物虽然没有亲历长征,但他们以自己的方式彰显着独特的、永恒的“长征”精神。

袁熙坤 《聂耳》,2012年

《云南省纪念长征胜利80周年美术书法作品展》雕塑作品,沉稳大气不浮躁,立意精深、制作精良,在取得可喜成绩的同时,我们也应看到作品的数量还不多,取材的范围还不够宽,题材挖掘还不够深等问题有待雕塑家们去思考创作。

习近平总书记在文艺工作座谈会上讲话,为广大文艺工作者的艺术创作和文艺评论再一次指明方向,习总书记说:“爱国主义是一个常讲常新的话题。”在民族危亡的关头,无数仁人志士,以“捐躯赴国难,视死忽如归”的行动,擎起“长征是一次理想信念的伟大远征”的旗帜,在面对生死抉择的时候,坚守心中的“道义”,为民族复兴和人民利益谱写了舍生取义、杀身成仁的壮丽篇章。先烈的忠魂汇聚成浩然正气,凝成了我们民族不屈的气节、节操和尊严,他们用急速消逝的鲜活生命,唤醒民众的国家意识觉醒和不屈的民族意志。云南艺术界老中青三代雕塑家秉承长征精神,用“妙手”铸就的红军长征题材雕塑作品充满家国情怀,“薪尽火传”地担当起坚定民族自信心、强化民族意志与国家意识的责任,创作的重大历史题材雕塑作品,引导人民树立正确的历史观、民族观、国家观,以实际行动践行着文艺创作工作者在新形势下的责任与担当,为云南雕塑事业的繁荣发展做出新的贡献。

(作者系云南艺术学院美术学院副教授)

责任编辑:胡耀池